教えてくれた人

大槻文悟さん

おおつき・ぶんご/京都大学大学院医学研究科整形外科准教授。医学博士、脊椎脊髄外科専門医。科学的なエビデンスに基づいてランニングを分析し、国内外のマラソンやトレイルレースでも数々の戦績を残している。著書に『ランニングの処方箋:医者の僕が走る理由』。

アンデシュ・ハンセンさん

精神科医。スウェーデン・ストックホルム出身。精神科医として病院勤務のかたわら、各種メディアで医学情報を積極的に発信。日本でもベストセラーの『スマホ脳』『運動脳』などが話題に。近著に『メンタル脳』(新潮新書)がある。

1.鬱っぽさがおさまった

ランナーの実際の声

- どんどん性格が前向きになっている。(51歳・経営)

- すぐポジティブになれるようになった。(40歳・会社員)

- 楽しいことを考えて走るから、帰宅する頃には晴れ晴れ。(25歳・学生)

夜型から朝型に変わって生活すべてが好転。[嶋田哲也さん(会社員・41歳)]/趣味のボルダリングでより高く登るために、走ってカラダを軽くする。それが目的でしたが、結果的に朝型になり、深酒しなくなったことで酒量も減ってむくみが解消。隣町まで走って知らない土地を探索したり、ランによる恩恵はたくさんあります。

気分を上げる脳内物質が薬よりも効く

精神科医のハンセンさんは鬱症状のある患者さんに「副作用が全くない薬」としてランニングを推奨し、顕著な成果を挙げている。

その理由はまず「薬物療法でも増やされるセロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンなどの神経伝達物質が、ランニングを始めた直後から脳内に分泌される」こと。

しかも臨床研究のデータからは、薬の服用群のような再発が見られないという。「鬱病までいかなくとも、運動すれば誰しも気持ちが晴れて、不安や悲観的な考えは消え去ります」と、ハンセンさん。

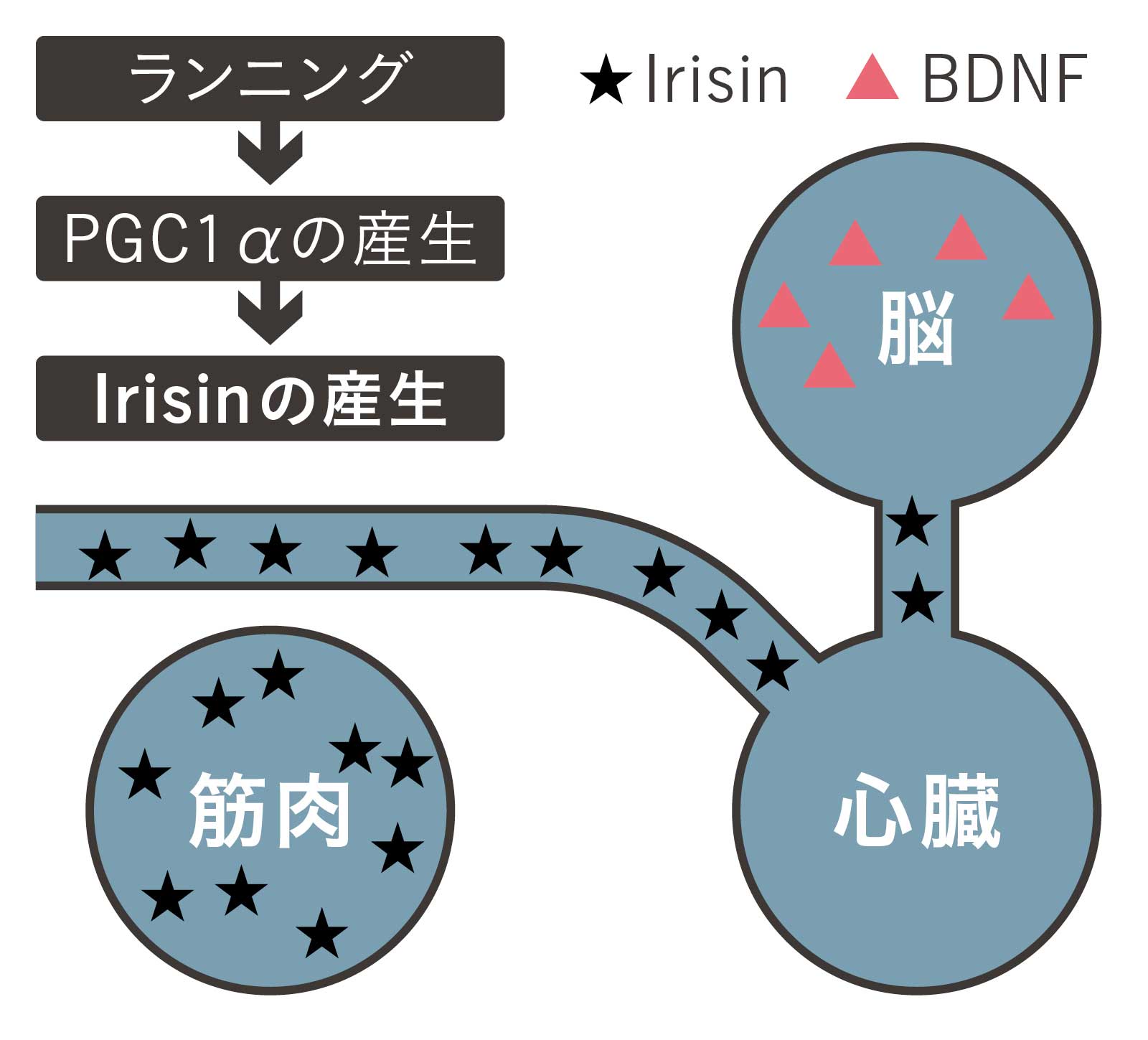

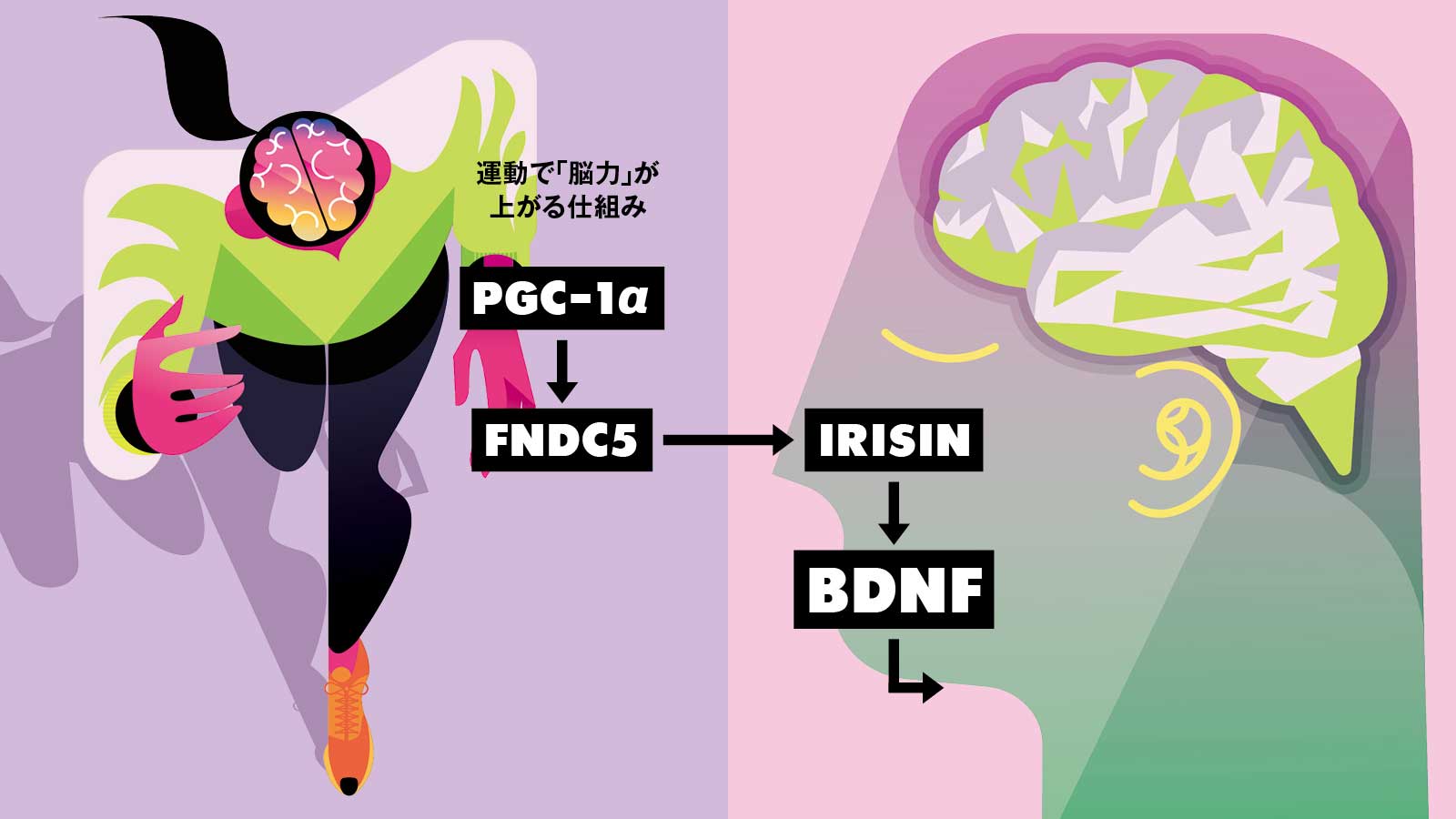

さらに鬱症状を最終的に取り除く物質として挙げるのが、BDNF(脳由来神経栄養因子)。海馬などで脳細胞の新生を促して意欲の減退を防ぐ働きがあり、鬱病の人はこの数値が低い。そしてこのBDNFを増やすには、筋トレよりも有酸素運動が有効なのだとか。

健康な脳を作るBDNF

出典/大槻文悟『ランニングの処方箋:医者の僕が走る理由』

脳のこうした反応には大槻さんも着目。

「運動すると筋肉の細胞内でPGC1αというタンパク質が作られ、Irisin(アイリシン)という物質を作るように命令。これが血液脳関門という脳のバリアを通過し、BDNFの産生を促します」と、そのメカニズムを説明する。

自らの体調と同時に、子供の成長を感じられる。[石原敦志さん(フォトグラファー ・48歳)、石原 和さん(小学4年生・10歳)]/ずっと立っていたり、座りっぱなしでいることが多い仕事なのですが、その凝りをほぐすためにもランは最適。緑の多いコースに出れば、向精神作用も期待できます。週末は子供と一緒に。そうやって、家族のコミュニケーションツールにしています。

2.睡眠の質が上がった

ランナーの実際の声

- 深く眠れるようになった、これは絶対!(42歳・会社員)

- 走っていない日もいい眠りにつけるように。(30歳・学生)

- 不眠気味だったのが治りました。(55歳・主婦)

俳優に間違えられたり、出演機会が増える好反応も。[石橋遼大さん〈四千頭身〉(芸人・27歳)]/週2、3回のランは欠かしません。400mダッシュ×5本、または2kmダッシュ×2本を続けてから、食べ過ぎても絞れたカラダを保てるように。テレビ番組で走った際は「俳優かと思った」と嬉しいコメントをいただき、今はそれがモチベーション!

ホルモンと自律神経で眠りは変わる

「ランニングをすると寝つきがよくなり、より深い眠りが得られることを私たちは経験的に知っていますが、そのメカニズムにはセロトニンとの関連も含めた多くの理論があります」と話すハンセンさん。走った後に増えるセロトニンは、眠りを促すホルモンであるメラトニンの材料となるものだ。

また大槻さんは、自律神経の変動が関係する可能性を指摘する。

「ランの最中は交感神経が活発に働きますが、走り終えるとリラックス時に働く副交感神経が活性化。現代社会では交感神経がとかく優位になって自律神経が乱れがちですが、このリズムにメリハリが生まれることで、睡眠にもいい影響を与えると考えられます」

よく走ってよく眠る、心地いい自然のリズムに身を任せてみよう。

3.食べ物がおいしくなった

ランナーの実際の声

- 走った後のご飯はいつもよりおいしく感じる。(30歳・会社員)

- おいしい朝食のために走ってるところもある。(43歳・会社員)

- タバコをやめられたこともあり、食事がウマい。(48歳・自由業)

50代で食欲が増し、一回一回の食事がよりおいしくなった。[登坂淳一さん(フリーアナウンサー・52歳)]/50歳で第1子を授かったのですが、娘のためを考え、5kmのランを週2回程度、始めることにしました。これをコツコツ続けたことで、基礎体力がアップし、食欲も増進。おいしいご飯がさらにおいしく味わえるようになって、毎日小さな幸せを感じています。

エネルギーを消費するほどカラダも脳も反応する

走った後は特に、食べ物のおいしさがカラダに染み渡る。なぜ?

「ランニングでは多くのエネルギーを消費します。カラダが欲するカロリーのある食べ物を、脳がよりおいしく感じるからでしょう」

こう話す大槻さんは、レースや大会への出場経験も豊富。せっかくなので、栄養素の摂り方や食べ方のコツなども教えてもらおう。

「筋肉に蓄えられ、エネルギーとして消費されたグリコーゲンは糖質でしか補充できません。タンパク質はもちろん、たとえダイエット中でも脂質を含めた3つの栄養素はマストです」

食べるタイミングについては、「走る時間から逆算されることが多いですが、脂肪をエネルギーとして燃焼したければ、朝食前などのように糖が枯渇した状態で運動することによって脂肪を使わざるを得ない状況に。ストイックになりすぎる必要はないけれど、カラダは甘やかしすぎない方が臨機応変に対応してくれます」とのこと。ただし痩せたい場合は、ラン後のカロリーオーバーにご注意を。

4.酒量が減った

ランナーの実際の声

- ビール1杯で満足できるようになった。(31歳・主婦)

- 晩酌の習慣がなくなりました。(48歳・会社員)

- 気づいたら飲酒量がかなり減っていた。(55歳・経営)

アルコールや抗不安薬で作動するGABAが活性化

ストレスが溜まってつい飲み過ぎた…という経験がある人は多いはず。「実際、アルコールにはストレスや不安を消し去る強力な効果があります」とハンセンさん。そのメカニズムとは一体?

「ストレスがかかる状況下で、脳細胞の興奮を鎮めるのがGABAというアミノ酸。抗不安薬の多くはこの働きを高めるもので、アルコールもGABAを活性化するという点から、この2つは非常によく似た効果をもたらします」

けれど年齢とともに肝機能も衰えるし、心身の健康を考えれば飲み過ぎはやっぱり控えたいところ。

「過度な飲酒は脳細胞の新生を妨げて、加齢で海馬が萎縮するスピードを加速させます。逆にランニングなどの有酸素運動をすると、ストレスを生み出す大脳皮質でGABAの働きを促進。さらにストレス反応を抑制する海馬も成長して、ネガティブな考えが軽減されます。アルコールの量が自然に減ったというのも納得できますね」

5.体幹がしっかりした

ランナーの実際の声

- つまずいたり転んだりしにくくなった。(54歳・主婦)

- 骨格筋率が向上した。(61歳・会社員)

- ジムで体幹が強くなったと言われた。(44歳・会社員)

体力に自信がついて、10代よりも好奇心旺盛に![増田翔さん(モデル・28歳)]/ランを始めて1年弱ですが、運動能力の基本スペックが底上げされたことで自信がついて、2023年夏には4か月間のアメリカ縦断の旅へ。走るようになってから何事にも積極的になり、勝手に限界を決めて諦めるようなことはめっきりなくなりました。

バランス能力が健康寿命のカギに

「姿勢をまっすぐに維持しながら走るという動作は、体幹トレーニングとしての効果もあります」と、大槻さん。実際のところ、運動力学的に見てランニングはカラダにどんな御利益があるのだろうか?

「“走る”という動作は単純に見えて、歩くよりずっと複雑な動きが組み合わさったもの。カラダが一瞬でも空中に浮くような動作には、脳で制御しつつ体幹を支えるバランス能力や瞬発力が求められます。逆にいえば年を取って多くの人が走れなくなるのは、こうした機能を失ってカラダをうまく制御できなくなるから。将来的な寝たきりのリスクになる転倒予防のためにも、たとえ軽くでも走れる能力は維持しておいた方がいい」

では、ランニングで体幹のバランス能力をさらに高めるには?

「硬く平らなアスファルトばかりでなく、河川敷やトレイルなど不整地な場所にも足を運んでみては。臨機応変なバランス能力がより求められ、柔らかい地面を走ることはケガ予防にもつながります」

6.運動が習慣化できた

ランナーの実際の声

- カラダを動かすことが億劫じゃなくなった。(42歳・自由業)

- 交通機関に頼らない移動手段が増えた。(40歳・会社員)

- 運動することが常態化した。(38歳・会社員)

自分なりの生活のリズムが整ってきた。[温伯賢さん(スポーツウェアブランド運営・37歳)]/バスケで足首を怪我してから、しばらくランを休んでいましたが、完治してからはいつも通りの週3回ペース。やはり走った方が生活にメリハリが出て、仕事も集中できます。普段の生活や仕事とはまた違う、趣味のコミュニティが広がって、それも豊かに感じる。

ランがやみつきになる、その理由とは

「ヒトにはもともと、省エネのために動かない本能がある」とは大槻さんとハンセンさんに共通の見解。にもかかわらず、走りがルーティン化しやすいのはなぜ?

「走り終えると、脳内にはセロトニンやドーパミンなどのホルモンが放出されて快感を覚えます。さらにいわゆる“ランナーズハイ”の状態では、多幸感をもたらすエンドルフィンや、マリファナと類似する働きを持つ内因性カンナビノイドが分泌されて“合法的なハイ”を経験できるのもランニングならではの魅力」とハンセンさん。

さらに大槻さんからは、ランを習慣化するこんなアドバイスが。

「景色のいい所を走る、記録をつけるなどで自分なりの楽しみや達成感を積み重ねるといいですね」

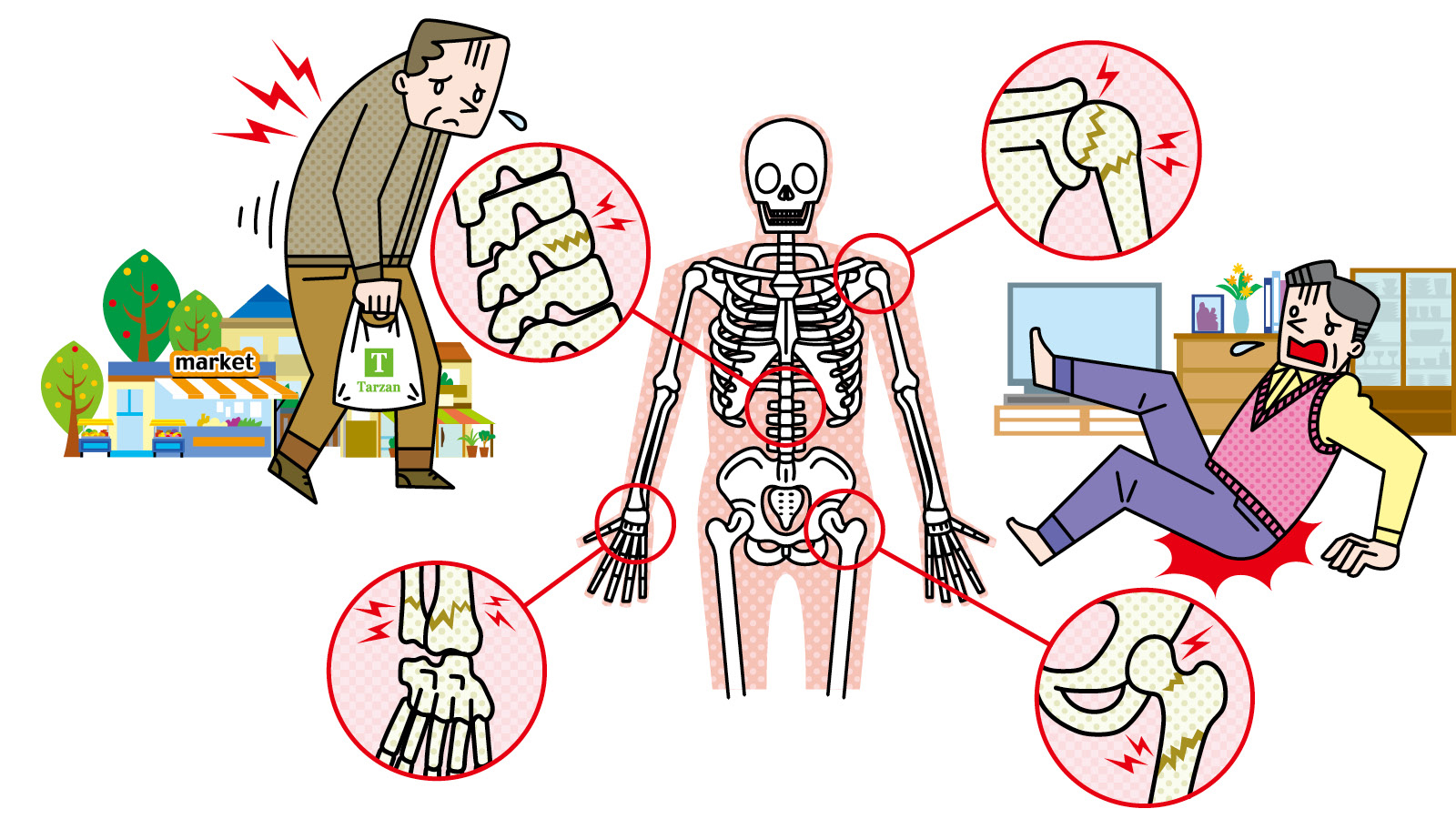

7.骨密度が上がった

ランナーの実際の声

- 実感はないが、測定結果はよくなった。(55歳・会社員)

- 骨密度検査で初めて改善した。(50歳・主婦)

- 直近の骨密度検査の結果が良好だった。(42歳・主婦)

筋肉の瞬発的な動きが丈夫な骨を作る

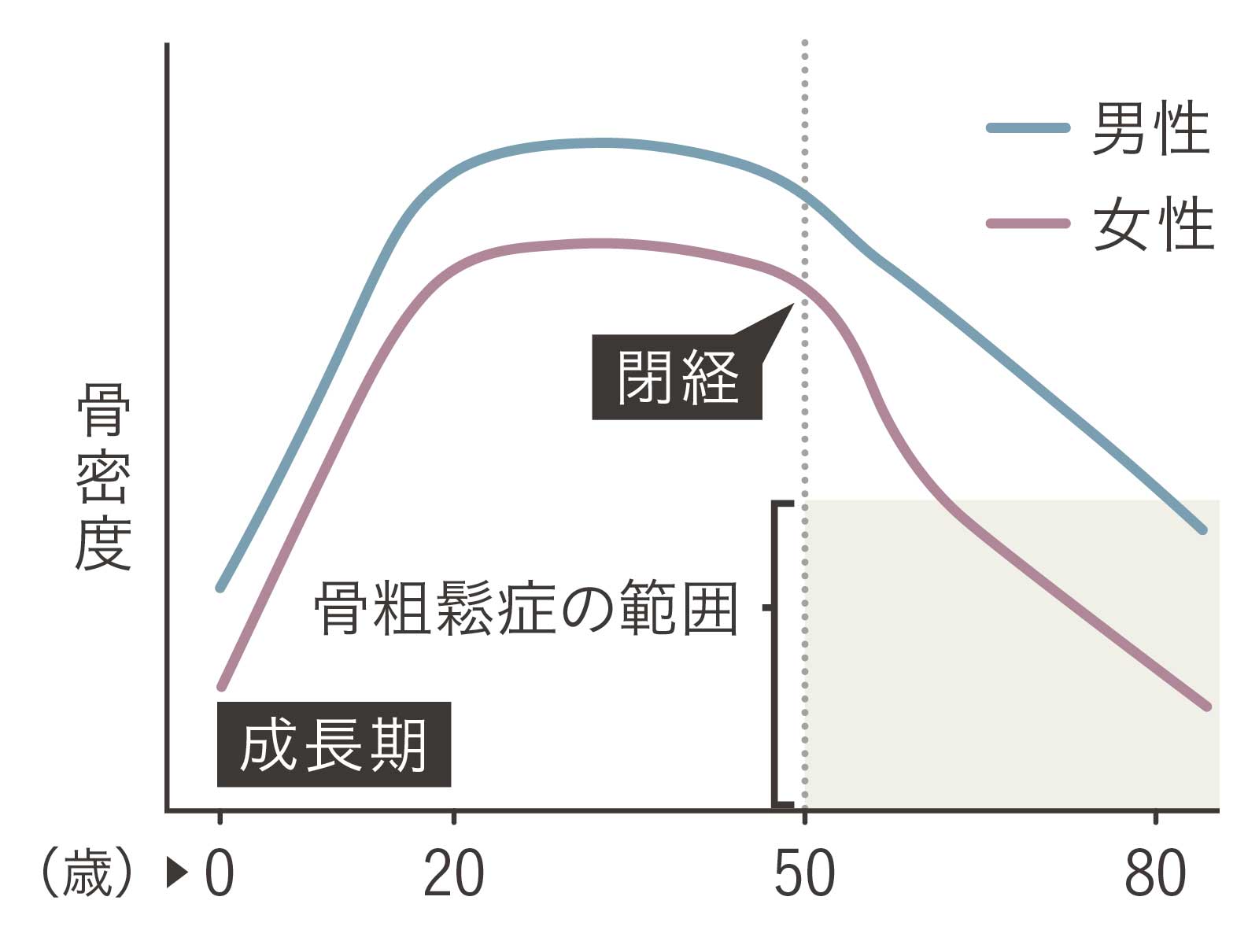

骨も年齢とともに衰える。ターニングポイントになるのが更年期。特に女性の場合、骨の形成に関わる女性ホルモンの分泌が閉経前後に急減し、骨粗鬆症のリスクが高まる。また男性といえども、加齢とともに骨密度が急降下。油断は大敵なのだ。

放っておけば減るばかりの骨密度だが、対策として有効なのが運動。大槻さんはこう説明する。

「丈夫な骨は、筋肉からのメカニカルストレス―つまり力学的な圧力や張力などにより、骨細胞に刺激が加わって作られます。なかでも骨量を最も増やすのは、負荷が高く、筋肉をより大きく伸び縮みさせる瞬発的な動き。その意味ではウォーキングよりランニング、さらに言えば自体重を使った垂直跳びのようなジャンプなどをランの間に取り入れてもいいでしょう。年を取っても走れるカラダでいれば、骨を丈夫に保てます」

年齢に伴う骨密度の変化

参考/折茂 肇監修『骨粗鬆症予防マニュアル第2版』

8.代謝がよくなった

ランナーの実際の声

走るようになってから体温が上がった。(42歳・主婦)

汗をかかない体質だったのが、かくように。(29歳・会社員)

走った後にお風呂に入ると汗がすごく出る。(31歳・会社員)

自信のなかった自分を変えるカンフル剤に[浅野美奈弥さん(モデル、〈美菜屋〉代表・32歳)]/大人になって何かを成し遂げる経験ってなかなかないなかで、初めて出場したフルマラソンを完走できたのは大きな自信になりました。その後、会員制ランニングコミュニティ〈GO GIRL〉を主宰。多くの刺激を与えてくれる仲間も増えました。

カラダがエネルギーを生み出す力を取り戻す

「“代謝”とはカラダで起きる化学反応の総称ですが、ここでは一般にイメージされる“エネルギーの産生”という意味から考えてみましょう。体内の熱産生は加齢とともに低下して代謝が悪くなり、痩せにくくなるわけですが、筋量と熱産生はおおよそ比例します。そのため筋肉が多いほど熱が多く生み出され、例えば冷え性が改善するなどで代謝がよくなったのを実感するケースは多いでしょう」と、大槻さん。

そしてランニングが格別なのは、汗をドバッとかくことによる爽快感。このとき、カラダに起きているのはどんなこと?

「まず、汗の材料になるのは血液。ランの最中は筋肉に集まっていた血液は、走るのをやめると体表面に戻って大量の汗が出てきます。その一方で、夏の暑いときは体温調節のために体表面の血液が増えて、筋肉に行き渡る最大血液量は減少。その意味では、寒いところで走った方が楽に長く運動できて代謝するエネルギーも増えます」