教えてくれた人

高平尚伸(たかひら・なおのぶ)/北里大学大学院医療系研究科整形外科学教授。専門は整形外科学、リハビリテーション科学、スポーツ・運動器理学療法学。整形外科で対処困難な不調に対するセルフケアの重要性を説く。

1.筋肉や腱が萎縮するから。

柔軟性に自信があるのにやってみたら、惨憺たるありさまだったあなた。あるいはもともと硬いと思っていたカラダがますます硬くなっていることに愕然としたあなた。

多くの場合、年齢を経るに従ってカラダの柔軟性は失われていく。理由の一つは、筋肉や腱の萎縮だ。骨や関節はそこに付随する筋肉や腱がしなやかに働いてこそ、自由自在に動かすことができるのだ。逆に筋肉が減り、腱が縮めば関節の自由度も失われる。

その原因は不活動。しばらく使わないでいたハサミや包丁が錆びつくように、動かさない筋肉や腱は萎縮し、機能が低下するのだ。

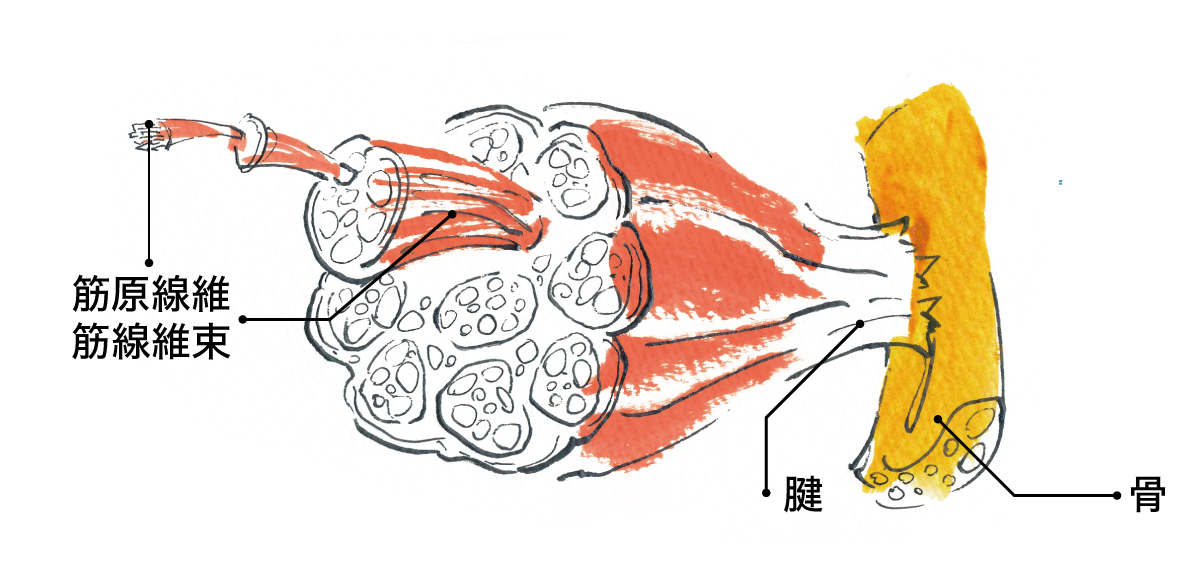

筋肉と腱の構造。

骨に直接付随する腱と筋肉。運動不足の状態が続くと腱は縮み、筋肉の最小単位である筋原線維は分解が合成を上回って減っていく。これがいわゆる“廃用性萎縮”と呼ばれる状態。

2.関節の水分が少なくなるから。

柔軟性が低下する理由は一つではない。関節そのものの機能の衰えも大きく影響している。整形外科と理学療法の二刀流で痛み治療に取り組む高平尚伸さんによれば、

「関節は過度な負荷がかかって変形はしても、運動不足で変形することはありません。むしろ、動かさないことで関節内の滑液という水分が不足することが柔軟性低下の原因になると思います」

滑液とは関節の内部にある、いわば潤滑油。関節を動かすことで分泌され、関節の滑りを向上させる役割がある。やはり不活動が続くと分泌されないので関節の可動域が制限されることになるのだ。

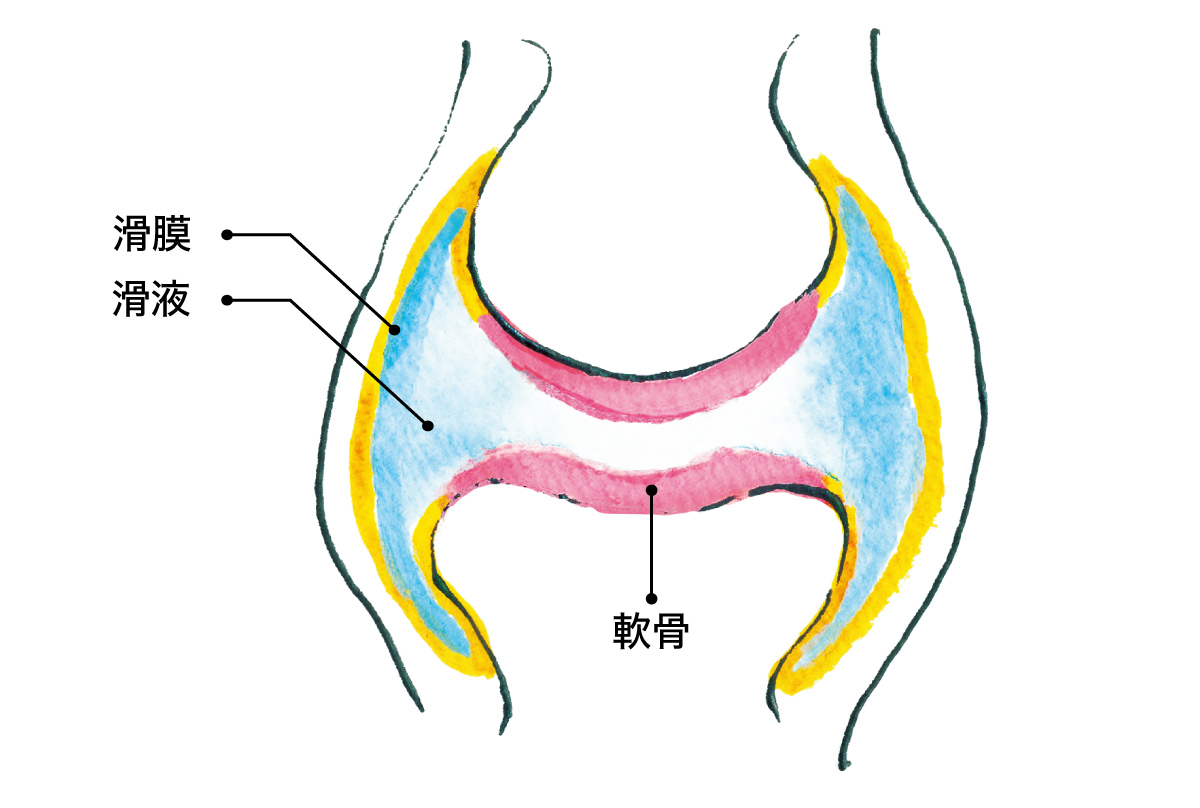

関節の仕組み。

関節のイメージ図。骨と骨のジョイント部分には軟骨があり、滑膜という膜で覆われている。よく動く人は滑膜の内部が滑液で満たされ、関節の滑りもスムーズ。

3.ファシアの滑りが悪くなるから。

今度はもっと大きな柔軟性低下の要因について。全身のあらゆる部分、骨、内臓、筋肉、血管、神経といった組織は“ファシア”と呼ばれる薄い膜によって覆われている。イメージは鶏肉またはみかんの房を包む薄皮。筋肉を包む筋膜は、このファシアの一部だ。

「ファシアは浅層と深層の2層構造で、筋肉の滑走性に関係しています。やはり運動不足の状態が続くとファシアに癒着が起こって筋肉が動かしにくくなる。それが柔軟性低下にも関係してくる可能性は大いにあります」

というわけで、どうやら柔軟性のカギを握っているのは日常生活の活動レベル、と言えるかも?

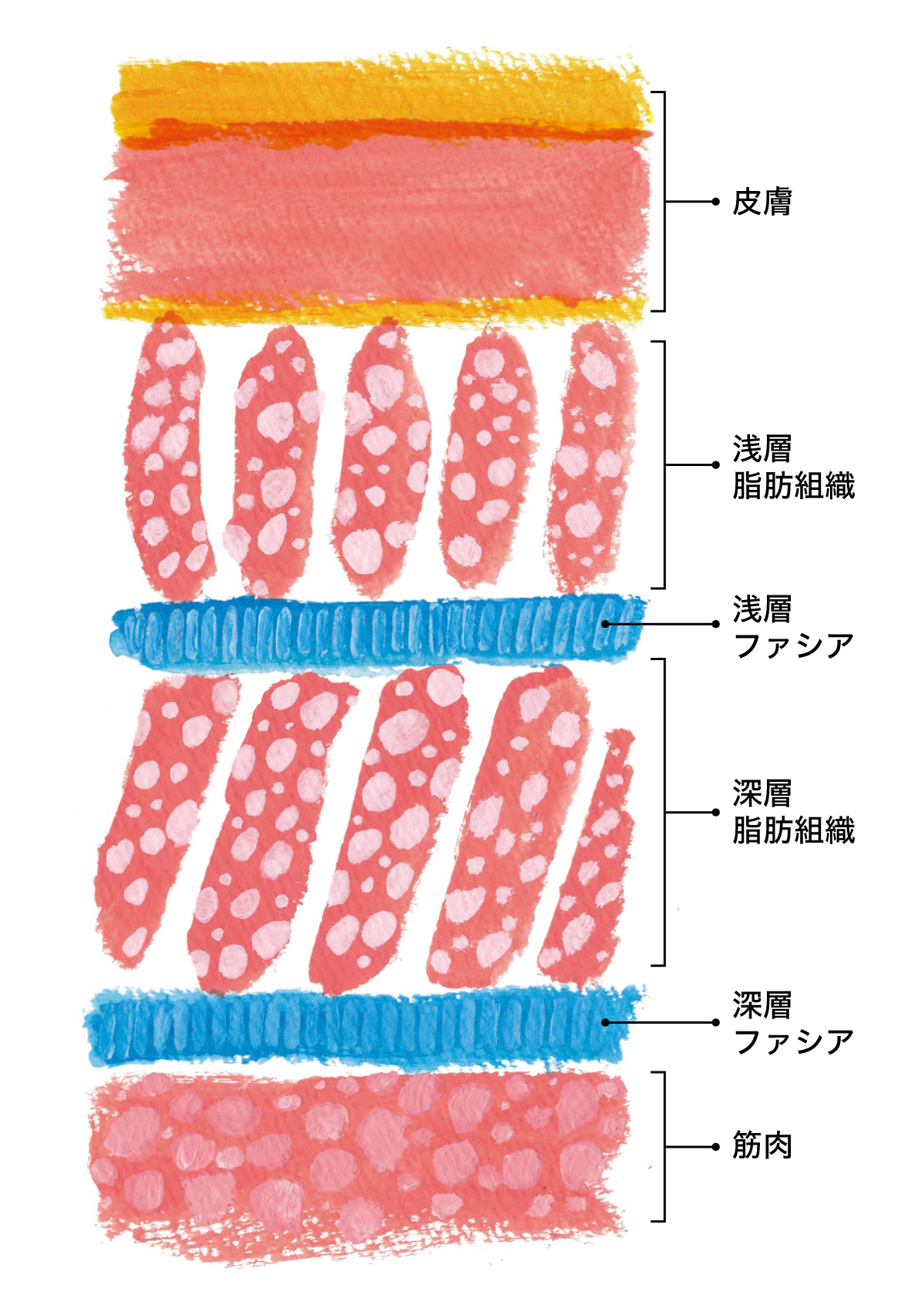

2層構造のファシア。

皮膚と筋肉の間には脂肪組織や皮膚をファシアに固定する線維があり、その浅い部分と深い部分にファシアが層を形成している。

4.結合組織の質が変わるから。

活動レベルはあまり変わらないけど、若い頃に比べてカラダが硬くなったと自覚している人もいるだろう。その原因は、今度はもっとミクロレベルの話。

ファシアを含む結合組織の材料はコラーゲンやエラスチンといったタンパク質。これらのタンパク質の量が加齢によって減っていくからだと考えられる。

コラーゲンは結合組織の強度を保ち、エラスチンはコラーゲンを支えて弾力を維持する働きがある。残念ながらこれらは加齢に従って右肩下がりに減っていく。肌のシワやたるみがその証し。

つまり、加齢+運動不足が柔軟性低下を加速させる2大因子だ。

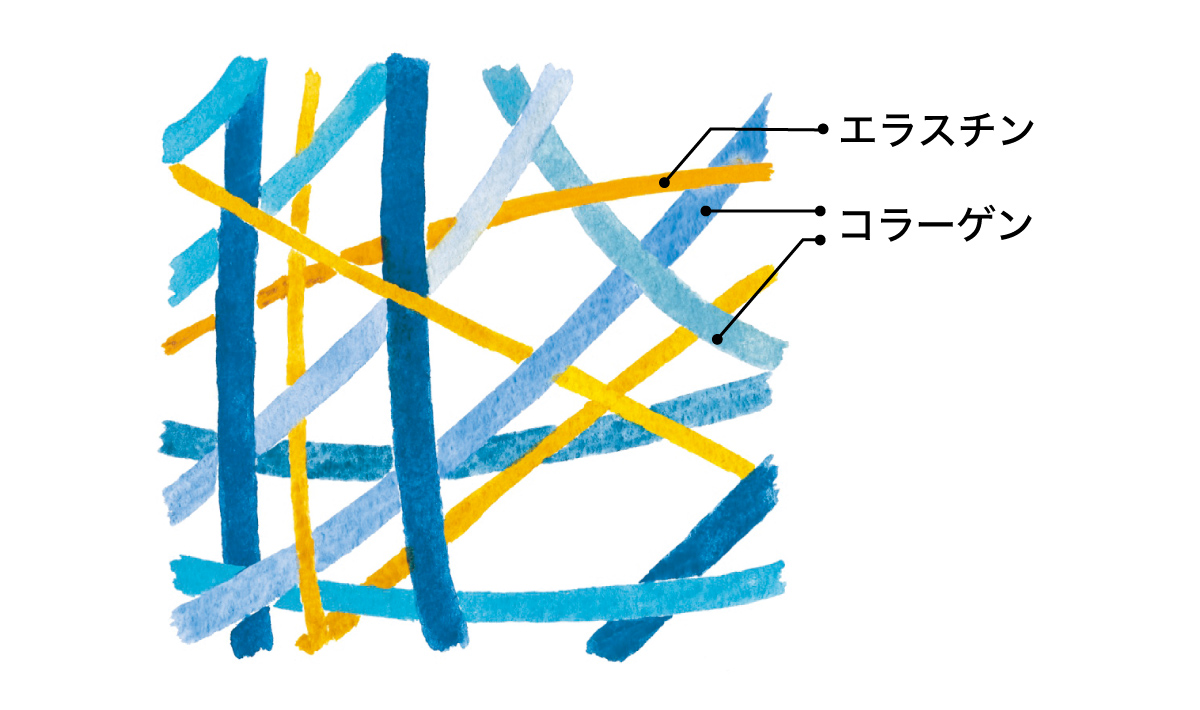

ファシアの構成成分。

コラーゲンとエラスチン、その間にある基質によってファシアが構成されている。基質の中には結合組織の水分を保つヒアルロン酸なども含まれていて、これらはすべて加齢で減少する。