寝起きや移動中に実践!オガトレ流・スキマ時間ストレッチ。

寝起きや移動中、仕事の合間など、ふとした「スキマ時間」がストレッチのチャンスになる!YouTubeチャンネル『オガトレ』でおなじみの理学療法士・尾形竜之介さんに、日常生活の空き時間で実践できるストレッチを教えてもらった。

取材・文/福田フクスケ 撮影/下屋敷和文 監修/尾形竜之介

初出『Tarzan』No.904・2025年6月5日発売

教えてくれた人

尾形竜之介(おがた・りゅうのすけ)/理学療法士。登録者数159万人以上の『オガトレ』を運営するストレッチYouTuber。「カラダが硬くて困っている人をゼロにしたい」を信念に、骨格と筋肉の構造に熟知した立場から根拠あるストレッチを発信する。

6:45|起き抜けに片脚を持ち上げ活力アップ。

朝、起き抜けにベッドの中で仰向けのままできるのがこのストレッチだ。方法は、片脚ずつ腿裏を両手で抱えて膝を胸に寄せ、そのまま膝を天井に向かって伸ばすだけ。

このとき、膝を引っ張りすぎてもハムが伸びないので、肘が軽く曲がるくらいに留めておくのがポイント。脚を上げることで血流が増し、スッキリと目覚めることができる。

「両脚を上げて布団を蹴り飛ばすことになるので、自動的に起床できるのもメリットかも!?(笑)」(尾形竜之介さん)。

ただし、腰椎椎間板ヘルニアの人は要注意。痺れを感じたら速やかにやめるようにしよう。

ハムストリングスストレッチ。

- 仰向けになる。

- 片脚を上げ腿裏を両手で抱え、膝を胸に寄せる。引っ張りすぎると膝が伸びないので、肘が軽く曲がるくらい。

- そのまま膝を伸ばす。(足の裏は床と平行に)

- 左右各30秒キープ。

11:30|デスクワークの合間に、座ったまま下半身スッキリ。

仕事中でも、チェアに座ったままお尻の大臀筋を伸ばせるストレッチがこちら。チェアに浅く腰掛け、片脚を組んで胸を張ったまま床に近づけるように前傾しよう。

お尻の筋肉の中でもっとも大きな大臀筋は、立ったり歩いたりといったさまざまな日常動作の際、体幹を安定させるのに不可欠な筋肉。デスクワークでガチガチに凝りやすいのでしっかりとほぐそう。

「このストレッチをすることで、座りすぎによる腰痛や、運動不足を防ぐこともできますよ」。

キャスター付きのチェアでやる際は、座面から転げ落ちないよう安全への配慮を怠らないように!

大臀筋ストレッチ。

- 椅子に浅く座る。

- 片脚を組み、両手を前ならえしたのち、胸を張ったまま床に近づける。

- 左右各30秒キープ。

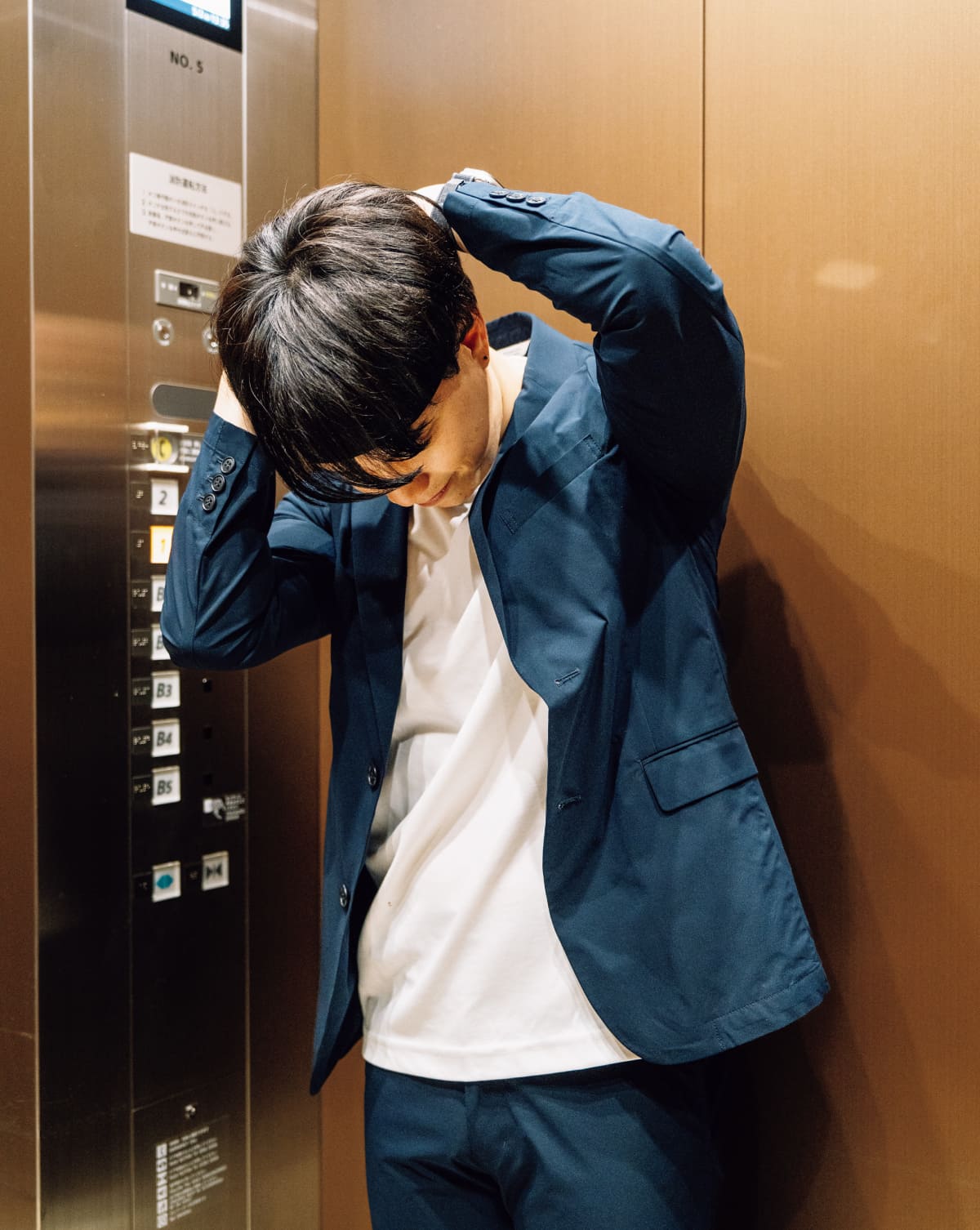

12:50|エレベーターでは省スペースで後頭部スッキリ。

エレベーターで移動中のわずかな隙間時間も有効活用しよう。四方を壁に囲まれていても、立っているスペースだけでできるのが首まわりの後頭下筋群のストレッチだ。

両手を首の後ろで組んで片側にずらし、反対側の膝を見つめるように頭を下げるだけ。二重顎になるくらい顎を引いて首を丸めることで、緊張をほぐし、スマホの見すぎによるストレートネックの改善が期待できる。もちろん、グイグイと力強く押しすぎるのは御法度。

「すべてのストレッチに共通することですが、“痛い”ではなく“痛気持ちいい”くらいの力加減を目指しましょう」。

後頭下筋群ストレッチ。

- 両手を組んで後頭部に当てる。

- やや片方にずらし、反対の膝に向かって頭を下げる。このときに、二重顎になるくらい顎を引いて首を丸めるのがポイント。

- 左右各30秒キープ。

15:20|階段の段差を使って股関節を伸ばす。

階段だけでなく、わずかな段差でもできるのがこのストレッチ。片足を2〜3段上に出し、胸を張りながら骨盤全体を前に突き出すことで、後ろに引いた脚側の腸腰筋を伸ばすことができる。腸腰筋は、上半身と下半身を結ぶ唯一の筋肉で、歩行時の股関節の曲げ伸ばしや体幹の安定に関わる重要なインナーマッスル。

「この動きは平地でやるより段差でやったほうが腸腰筋がよく伸びます。後ろに引いた脚の膝を床につけないことと、腰を反らせすぎないことがポイントです」。

踊り場などでやる際は、片手で手すりに摑まるなど安全面への配慮も欠かさずに。

腸腰筋ストレッチ。

- 2段飛ばしもしくは3段飛ばしで片足を前に出す。*階段の途中ではなく、下の足はフロア面につけてやるのが安全。

- 片手で手すりに摑まる。(両手を腰に当ててもOK)

- 胸を張りながら骨盤全体を前に突き出す。腰を反りすぎないように注意。

- 右各30秒キープ。

16:00|待ち合わせ。あまり目立たず背中を伸ばす。

このストレッチは待ち合わせのほか、信号待ちやエレベーターの到着待ちなどに立ったままできるのがメリット。片方の手の甲を腰に当て、そのまま反対の手で肘を摑んで前に引っ張り出そう。

引っ張り出した肘側の背中の中心(肩甲骨の内側)が伸びていれば、正しく僧帽筋中部に効いている証拠。肩や肘が痛くてうまくフォームが取れないときは、手の甲を腰に当てるのではなく、拳を脇腹に当ててもいい。

「それでもつらいときは、引っ張らずに肘を前に出すだけでもOK。それぞれのカラダの状態に合わせて、決して無理をしないことがポイントです」。

僧帽筋中部ストレッチ。

- 立ったまま 手の甲を腰に当てる。

- 反対の手で肘をガバッと摑んで、前に引っ張り出す。

- 左右各30秒キープ。