教えてくれた人

高平尚伸(たかひら・なおのぶ)/北里大学大学院医療系研究科整形外科学教授。専門は整形外科学、リハビリテーション科学、スポーツ・運動器理学療法学。整形外科で対処困難な不調に対するセルフケアの重要性を説く。

歳をとっても柔軟性は向上する。

不活動が問題というけれど、じゃあどんな活動をすればいいの? 第一の選択肢は、ストレッチ。放っておけば筋肉は萎縮するが、ストレッチで改善は図れる。

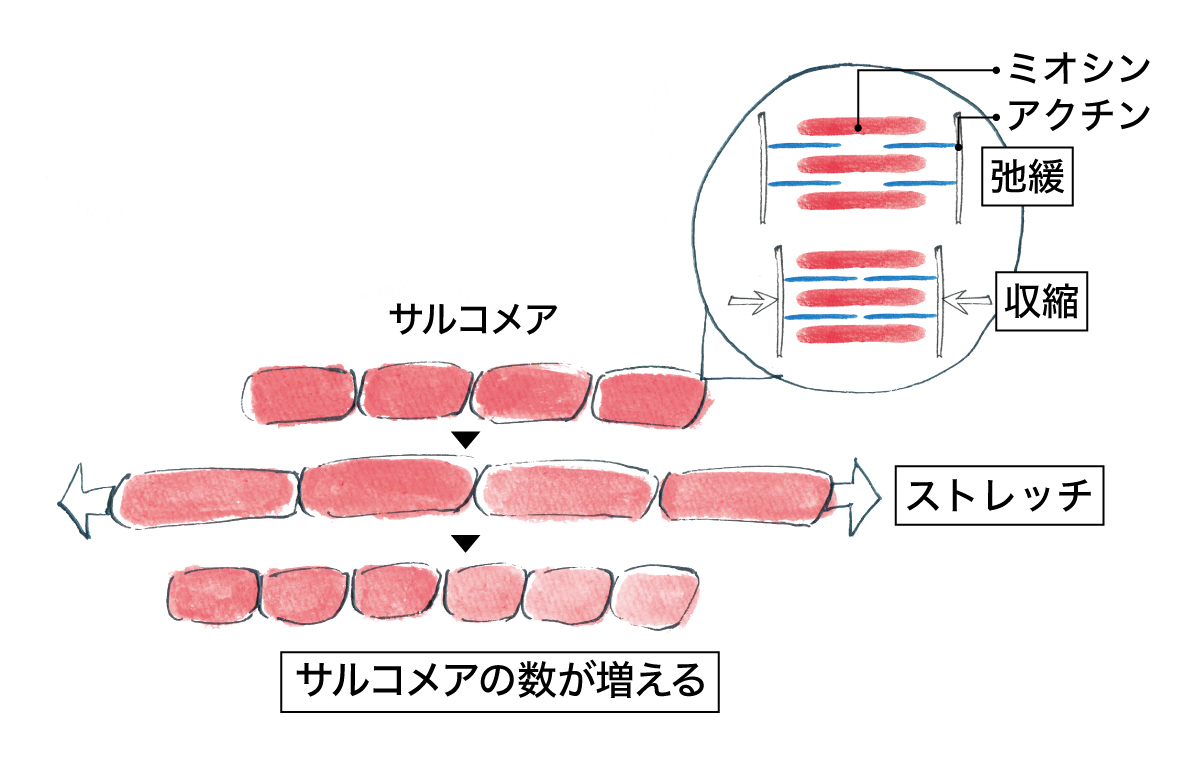

筋肉をミクロレベルで見てみると、アクチンとミオシンというタンパク質があり、それがサルコメアというユニットとなって整然と並んでいる。ストレッチを習慣的に行うとその刺激によってサルコメアの数が徐々に増え、その結果、柔軟性の向上につながることが分かっているのだ。

ストレッチでサルコメアが変化する。

筋肉はアクチンがミオシンに滑り込む形で収縮する。そのアクチンとミオシンの1単位であるサルコメアは、「弛緩」ではなくストレッチで「伸展」させることで増える。

「筋肉のセンサーの感度が鈍る」ことが鍵。

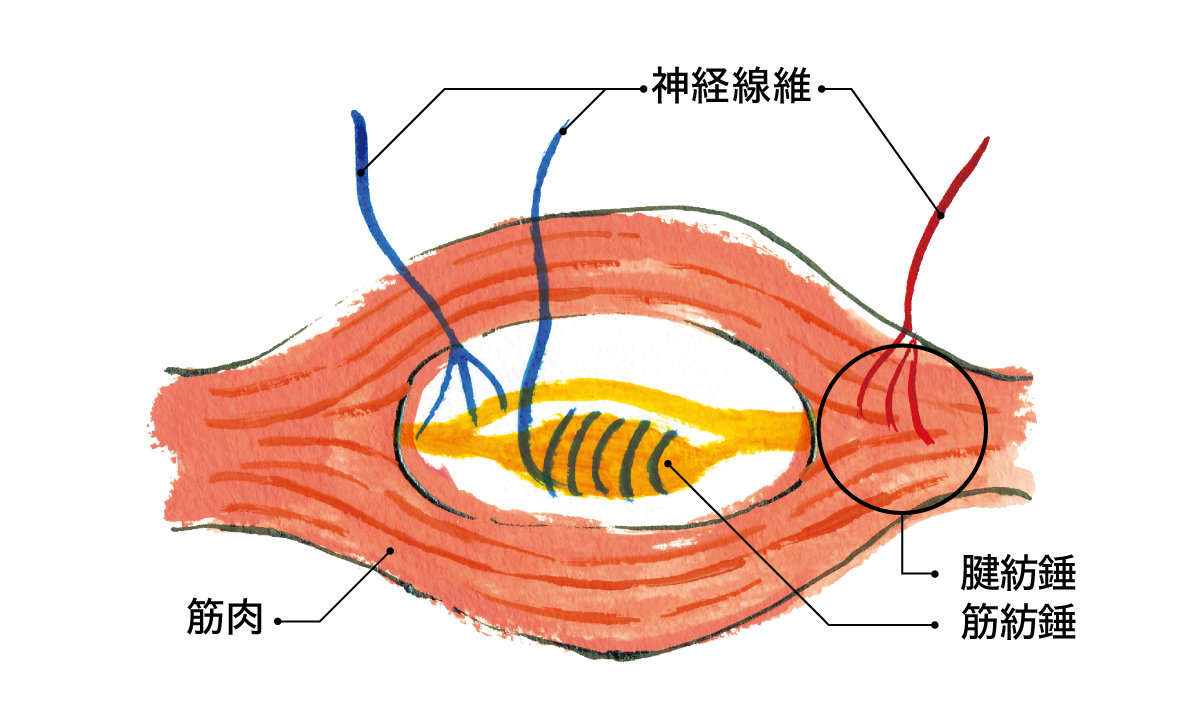

ストレッチは確かに柔軟性の維持に効果的。でも、筋肉を過度に伸ばせば断裂する可能性もある。そこで筋肉には、自分が今どのくらい伸ばされているかを感知するセンサーが備わっている。

このセンサーの感度が必要以上に敏感だと、ちょっとの刺激でブレーキがかかり、逆に鈍感だと筋肉を伸ばせる限界が向上する。

ストレッチを続けることでセンサーはある意味鈍感になる。その結果、伸ばしても簡単にはブレーキがかからなくなるといわれているのだ。

筋肉には数多くのセンサーがある。

筋肉内に存在する筋紡錘というセンサーは筋肉の長さ、腱に存在する腱紡錘というセンサーは筋肉が伸ばされる強さを感知。神経線維を通して脊髄に情報を送る。

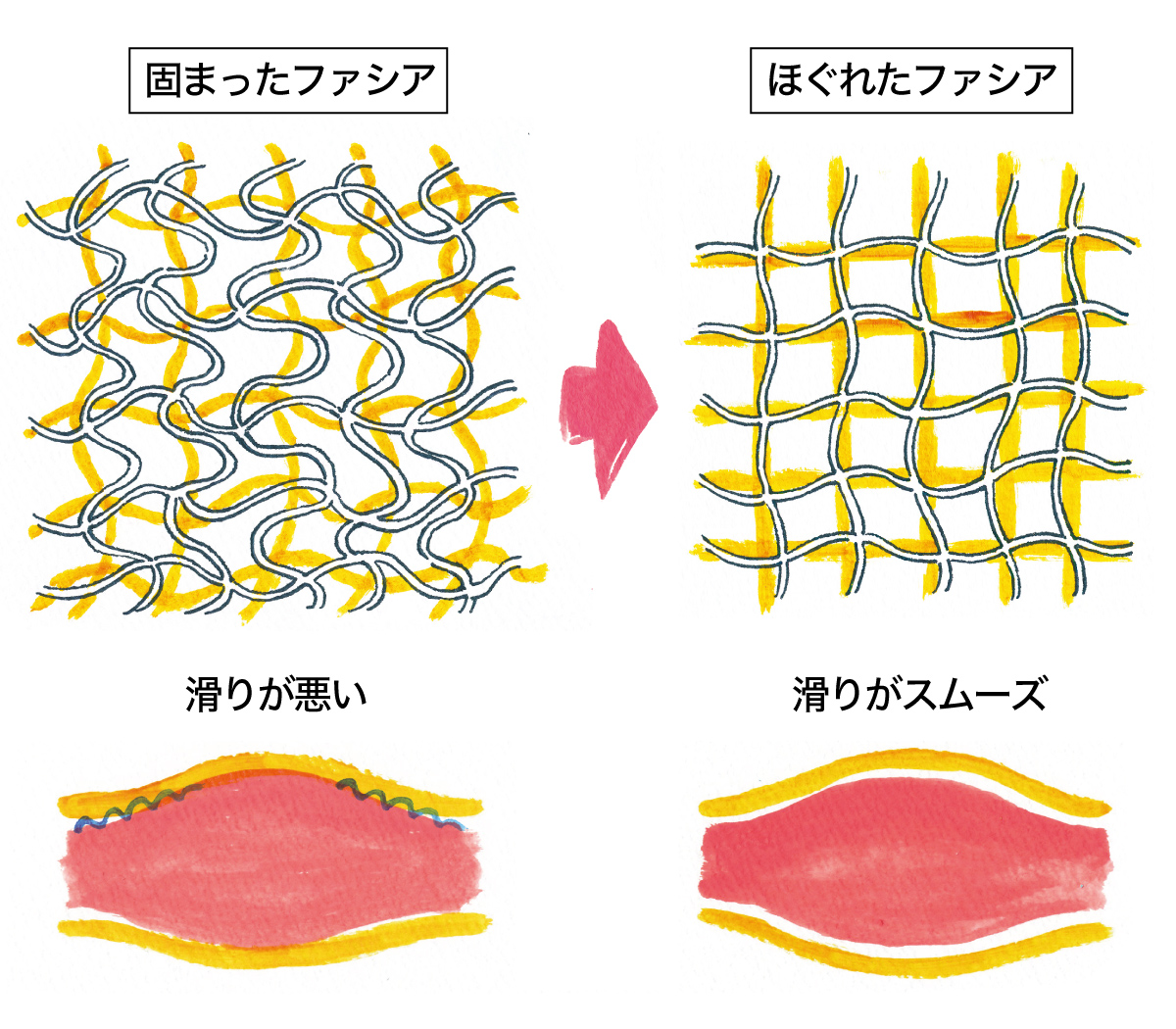

筋膜の滑走性が蘇るのも、ストレッチの魅力。

不活動の状態が長く続くと、全身を覆うファシアの癒着が起こり柔軟性が低下することは前述した通り。ならば、ストレッチでファシアを元の健全な状態に戻せば事は解決。とくに筋肉を包むファシア=筋膜の癒着をリリースすれば筋膜と筋肉の間の滑走性(滑り)が良くなり、柔軟性を取り戻すことは十分に可能。

ストレッチで伸ばすのは筋肉だけにあらず。絡まったファシアを少しずつ、でも確実に伸ばす効果も期待できるのだ。

筋肉を包むファシアの変化。

癒着したファシアは言ってみればひっつれたセーターのようなもの。全体をフラットにならすことで筋肉とファシアの滑りが良くなる。

ストレッチをやれば必ず効果が出る。

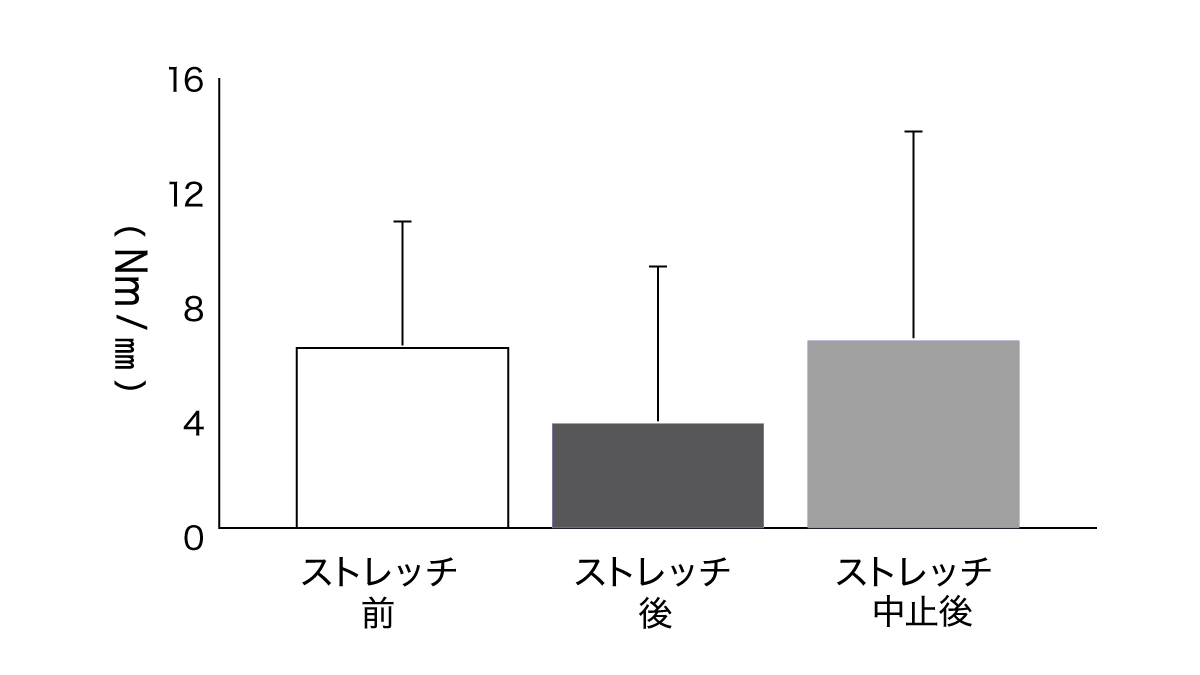

筋トレなどとは異なり、ストレッチは実践すれば即、効果が出るというのが大きなメリットのひとつ。たとえば太腿裏のストレッチをした直後は、必ず体前屈の結果が向上する。

ただし一度行っただけのストレッチの効果は長続きしない。さらに一定期間ストレッチを続けて効果が出ても、中断してしまえば元の状態に逆戻りすることも分かっている。やればやるだけ効果は期待できる。その効果を維持するには日々継続するしかないという話。

筋の柔軟性の変化。

1日60分のストレッチを5週間行った研究。筋肉の硬さは低下したが、ストレッチを中止して5週間後にはストレッチ前の状態に逆戻り。

Nakamura M,et al., 『Frontiers in Physiology』

ポイントは「動かしてから伸ばす」こと。

さて、ひと口にストレッチと言ってもその種類はさまざま。最もポピュラーなのはゆっくり伸ばしてピークでキープする静的ストレッチだが、その他、動きや反動を伴う動的ストレッチなどもある。

今回のターゲットとなるカラダの裏の筋肉は前屈みの動作や姿勢によってしょっちゅう引き伸ばされている状態。よって、まずは関節の動きを伴う動的(ダイナミック)ストレッチで収縮させ、静的ストレッチでじっくり伸ばす。このワンセットで攻めるのが有効だ。

| 動的 | 【ダイナミックストレッチ】 コントロールした動きを伴って筋肉を伸ばす。 |

| 【バリスティックストレッチ】 反動を使って大きく筋肉を引き伸ばす。 |

|

| 静的 | 【スタティックストレッチ】 反動を伴わず、持続的に関節や筋肉を伸ばす。 |