ストレスに強くなる!ホルモン環境を整える4つのキーワード

ホルモンはストレスを和らげて、ココロもカラダも健やかに保ってくれる。ストレスに負けないために、そんなありがたいホルモンが気持ちよく働いてくれるような環境を整えたいもの。スクエアクリニック副院長・本間龍介先生が教えてくれた4つのキーワードをヒントに環境を整え、ストレスケアを進化させよう。

取材・文/井上健二 取材協力/本間龍介(スクエアクリニック副院長)

初出『Tarzan』No.836・2022年6月23日発売

キーワード① ガット・マネジメント

ロイター/アフロ

カラダの入り口は、口ではなく腸管。腸管の内部はまだ外界であり、食べたものが吸収される小腸と大腸こそ、入り口にほかならない。炎症などを引き起こす余計なものが侵入しないように、腸管にはバリア機能が備わっている。

「腸管バリアを整えるガット(腸)マネジメントが、ストレスケアでは大きな意味を持っています」(スクエアクリニック副院長・本間龍介先生)

ガット・マネジメントで重視したいのが、リーキーガット症候群を防ぐこと。別名・腸漏れ症候群だ。

腸管の内側に広がる細胞は互いに密に接する“タイトジャンクション”で外敵の侵入を防ぐ。タイトジャンクションに綻びが生じると、本来ならシャットアウトされるべき有害物が体内に侵入し、炎症を招く。

腸漏れの予防には、未精製穀物、野菜、海藻などから食物繊維を摂り入れることが重要。食物繊維から、腸内細菌が短鎖脂肪酸を盛んに作る。短鎖脂肪酸は腸管の細胞のエネルギー源となり、タイトジャンクションを強化して腸漏れを抑える。

乳酸菌などの善玉菌を取り入れることも有効だが、人によってはカゼインで炎症が起こるケースもあるので、サプリで摂取するとより安心だ。

キーワード② ポジティブ・デトックス

炎症を起こす有害物は、体内に入れないのがベスト。でも、炎症物質の侵入をゼロにするのは難しい。そこで取り組みたいのが、有害物を速やかに排泄するデトックスの活性化。鍵を握るのは、肝臓だ。

肝臓は有害物を分解して無毒化し、尿や胆汁から体外へ排泄する。この肝臓の解毒機能を鈍らせるのが、飲酒。甘い清涼飲料水に多い果糖も、肝臓で80%ほどが脂肪に変わり、溜まりすぎると肝臓の解毒作用を邪魔する。

肝臓以外に、水溶性の有害物を排泄するのに役立つのが、発汗。運動や入浴、サウナで汗をかくのはストレス解消になるだけではなく、デトックスにもつながる。ことに、シックハウス症候群の原因であるホルムアルデヒドのような有機溶媒は、発汗で効率的な排出が行える。

「私は自宅マンションにブース型のサウナを設置し、週イチペースで入ります。リラックス効果がある麻の抽出物CBD(カンナビジオール)をサウナストーンにかけるロウリュを行うと、より効果的なんです」

入浴はシャワーだけで済まさず、浴槽入浴で心地良い汗をかき、週末などはサウナに出かけてみよう。

キーワード③ ニュートリ・バランス

私たちのカラダは、食べたもので作られている。それはストレスホルモンも例外ではない。食生活が乱れていては、ホルモンの助けが減り、ストレスとは闘えないのだ。

ストレスホルモンの筆頭であるコルチゾールの原料は、コレステロール。コレステロールは動物性食品に多く、肝臓でも合成されるので、不足の心配はない。だが、コレステロールからコルチゾールを合成する際は、ビタミンB群+C、亜鉛が必須。

これらの栄養素を食事から偏りなく摂ろう。ビタミンB群は未精製穀物、豚肉、レバー、Cは緑黄色野菜や果物、亜鉛は牡蠣、煮干し、牛肉などに豊富に含まれる。多量の飲酒は、B群・C・亜鉛を浪費するのでNG。

ストレスケアに欠かせない栄養素が多い食品

| 栄養素 | 食品 |

| ビタミンB群 | 未精製穀物、豚肉、レバー、卵、味噌 |

| ビタミンC | 柚子、カブ、焼き海苔、玉露 |

| 亜鉛 | 牡蠣、煮干し、高野豆腐、ウナギ、牛肉 |

ビタミンB群とCは、ともに水に溶ける水溶性ビタミンであり、体内に貯蔵できない。たくさん摂っても尿から排泄されるので、毎日こまめに補いたい。亜鉛は男性ホルモンの合成にも必要だ。

続いて摂りたいのは、タンパク質。ストレスを和らげるセロトニンとオキシトシンには、タンパク質の摂取が欠かせないからだ。

セロトニンは、体内で合成できない必須アミノ酸のトリプトファンから作られる。そしてオキシトシンは、アミノ酸が9つ連なったペプチドホルモン。ともに、アミノ酸をバランス良く含むタンパク質の摂取が求められる。

肉、魚、大豆食品、卵などから、良質のタンパク質を摂ろう。

キーワード④ スリープ・ケア

Juniors Bildarchiv/アフロ

心身をベストに保つのに肝心なのは、睡眠。寝ている間に成長ホルモンなどの働きで心身のメンテが進み、ストレスも軽くなる。

困ったことに、ストレスがあると眠りが量・質ともにダウン。それが、ストレスを加速させるという悪循環に陥りやすい。

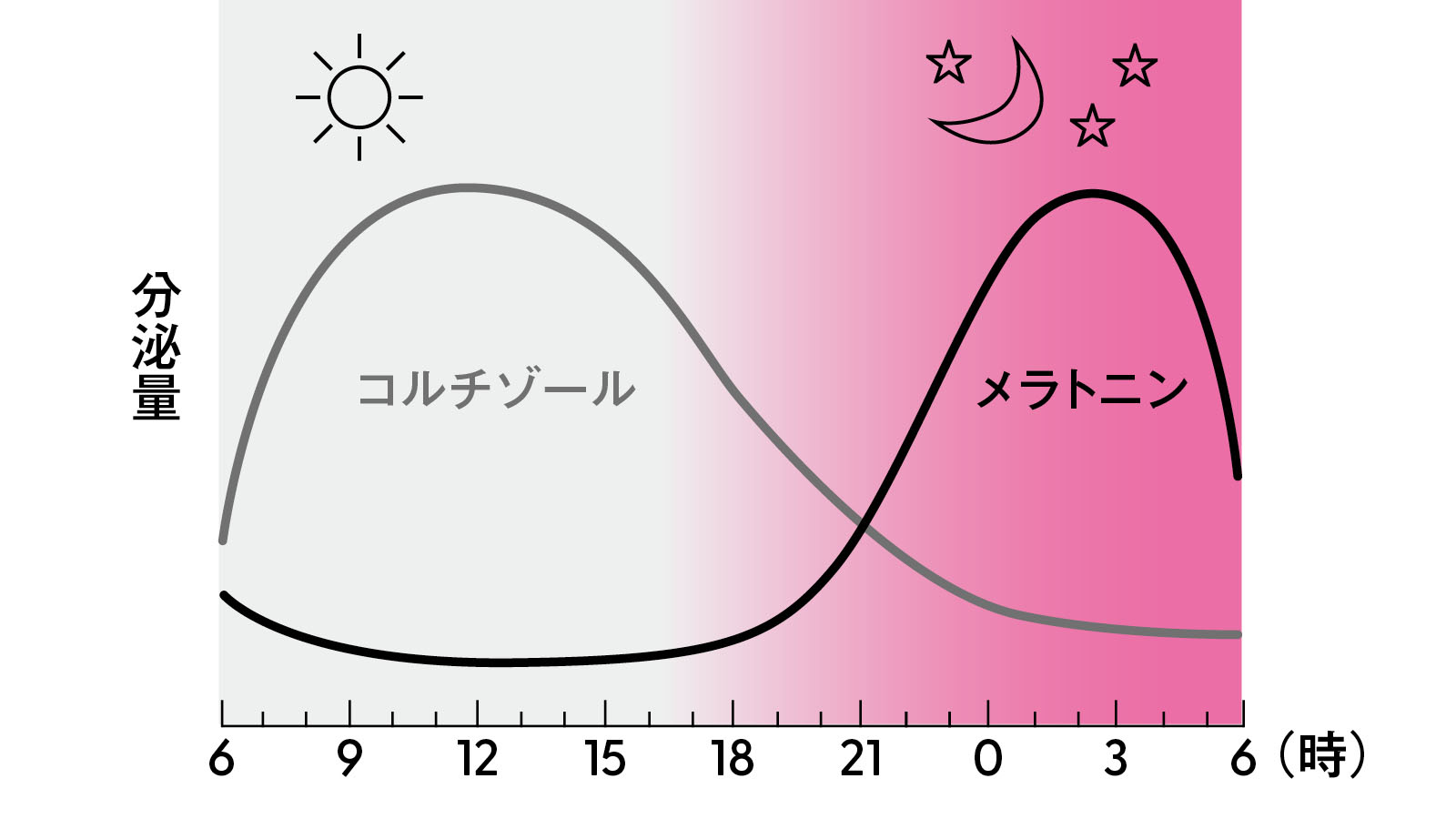

ストレスに関わるホルモンでは、昼間はコルチゾールやセロトニンの分泌量が多く、夜間はメラトニンの分泌量が増える。寝不足が続いたり、夜更かししたり、休日に寝坊をしたりすると、このホルモン分泌が乱れてストレスに対処できなくなる。

コルチゾールの分泌量は起床前に増え、昼間は高く保たれる。ストレスが慢性化すると十分分泌されなくなり、慢性疲労を招く。日中に作られるセロトニンは、暗くなると酵素の働きでメラトニンに転換される。Diabetes Metab Syndr Obes. 2018; 11: 447-458より

眠りの改善に、裏技も近道もない。ひたすら王道を極めるのみだ。ヒトは、日中に活動して夜間に休息する昼行性動物。そのリズムを切り替えるのは脳の体内時計であり、明暗の刺激で正確に時を刻む。

そこで体内時計が狂わないよう、起きる時間を早めに設定して平日も週末もなるべく固定。日中は日光を浴びて活動的に過ごし、日が落ちたら光を避けて休息する習慣を徹底する。在宅勤務中も引きこもらず、散歩などで動き回ろう。夕方以降は照明を落とし、スマホなどから強い光を浴びないように気をつけたい。