交感神経・副交感神経だけじゃない。24時間働く「自律神経」の仕事

変化する環境に適応して生きていく力の源である自律神経。今回は知られざる自律神経の全貌を解説。

取材・文/石飛カノ イラストレーション/イマイヤスフミ 取材協力・監修/内田さえ(東京都健康長寿医療センター研究所 自律神経機能研究専門副部長)

初出『Tarzan』No.858・2023年6月8日発売

取材協力・監修:内田さえ さん

東京都健康長寿医療センター研究所自律神経機能研究専門副部長

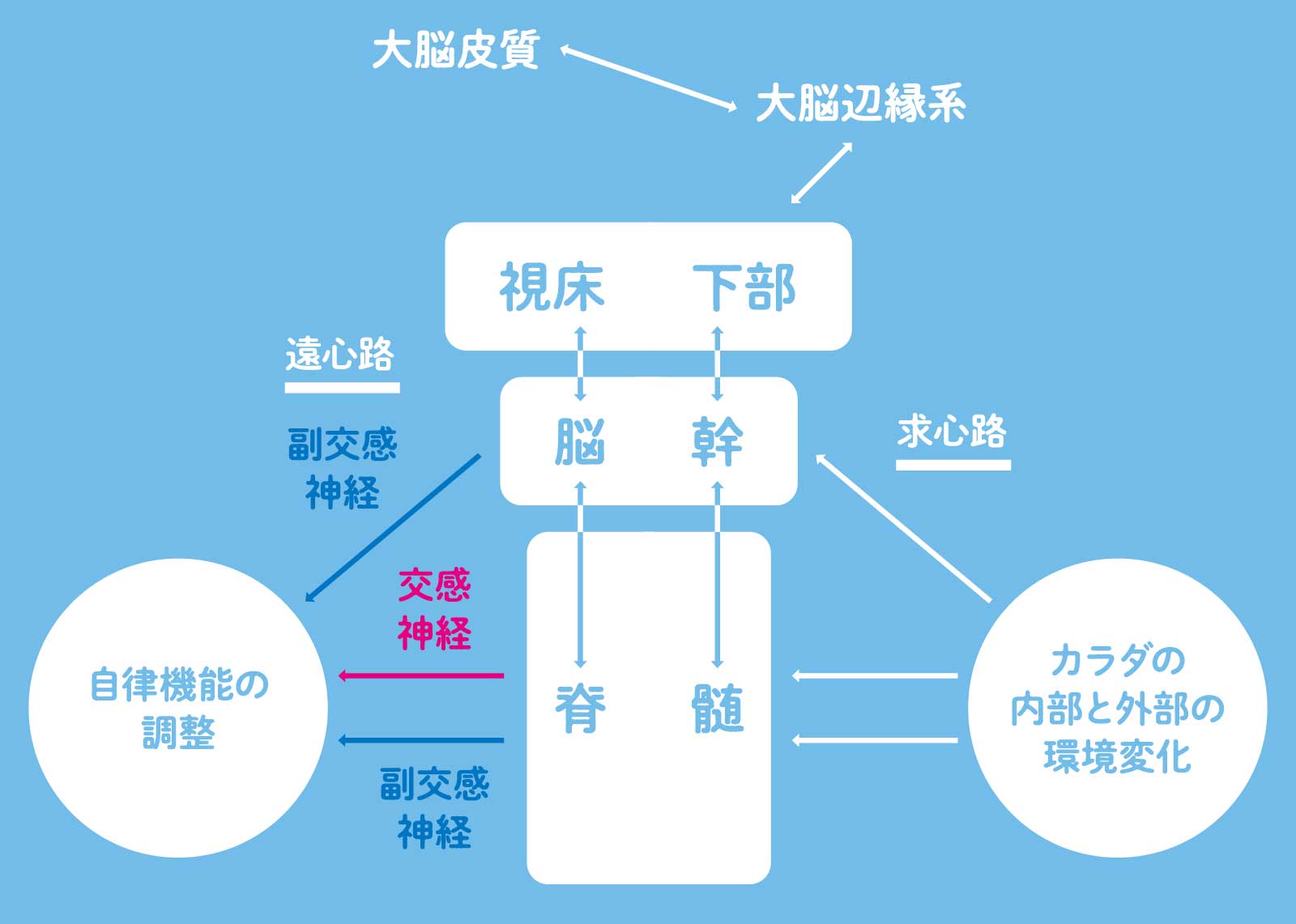

脳と自律神経の連携プレーで環境の変化に適応

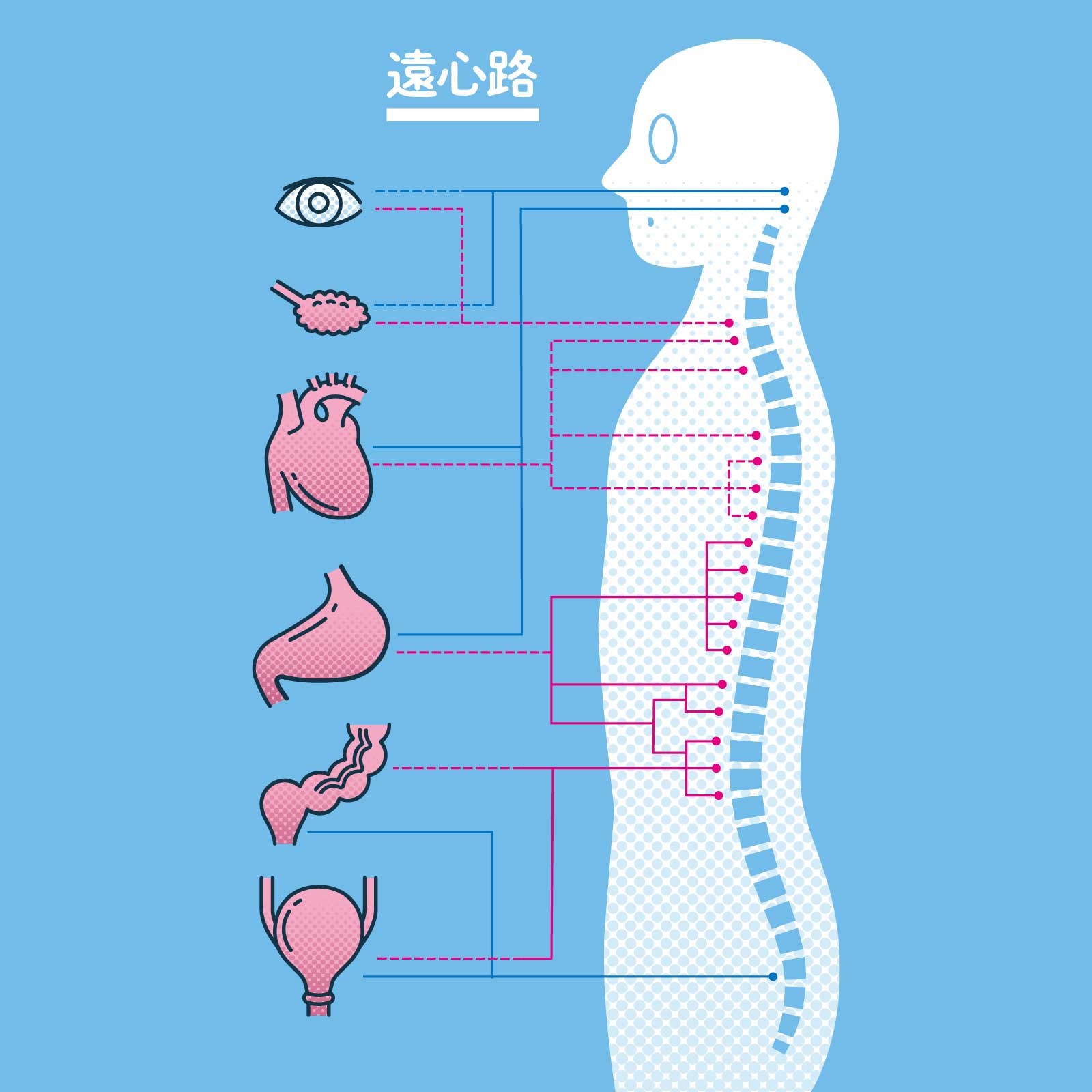

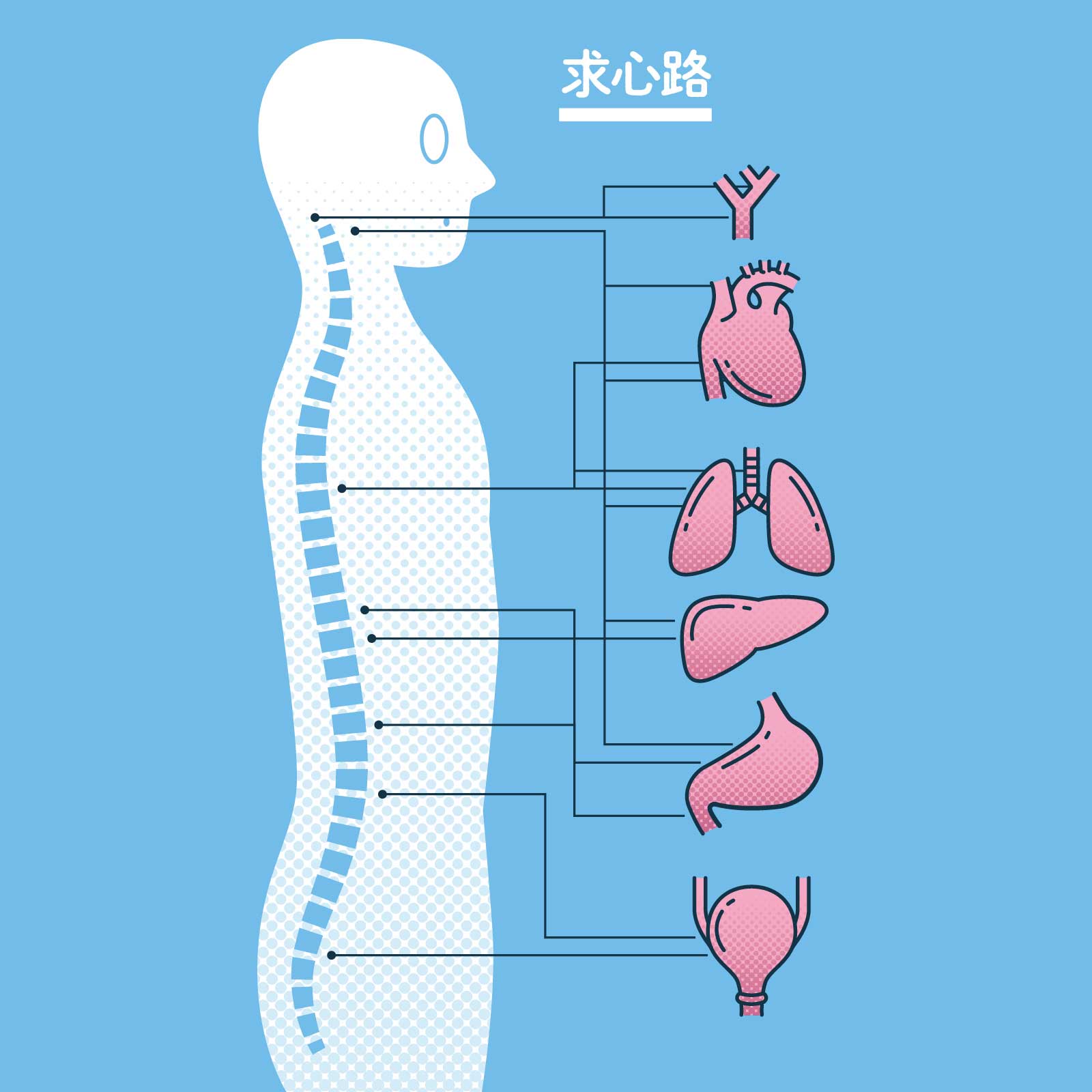

自律神経、とひと口に言ってもそのルートは非常に複雑。最初に理解しておきたいのは入力系と出力系に大別されるということ。

入力系は外部の環境変化やカラダの内部の状態をキャッチして脳に伝達するというルートで、求心路という。出力系は求心路から得た情報を基にカラダを正常な状態に保つよう働く。こちらは遠心路というルートで、交感神経と副交感神経のこと。

たとえば血圧の変動をモニターした求心路が情報を脳幹に送る。すると瞬時に遠心路の交感神経が発動し血圧を正常範囲に戻すという仕組み。

脳幹は呼吸や循環といった領域を司り、視床下部は体温や血糖値などの恒常性を維持する。大脳辺縁系は情動、大脳皮質は理性の領域。チビッてしまうのは大脳辺縁系、チビッたら恥ずかしいので我慢する行為には大脳皮質が関わっている。

自律神経の大まかな仕組み

『自律神経 初めて学ぶ方のためのマニュアル』(中外医学社)より引用

カラダの内部や外部の環境情報は脊髄経由、または脳に直接届く求心路によって伝達される。これを受けた中枢からは脳幹から直接、または脊髄経由で全身の各臓器に伝えられる。

自律神経系のお庭番、インプット役も大事

前述の自律神経の入力系=求心路を担当する神経は、全部まとめて求心性神経(または内臓求心性神経)と呼ばれる。

え?自律神経といえば交感神経と副交感神経のことじゃなかったの?と意外に思った人もいるかもしれない。でも、この求心路のルートも立派な自律神経なのだ。

例えば血管壁がどれくらい伸びているか、血液中の酸素や二酸化炭素の圧はどれくらいか、肝臓にどれくらい糖やアミノ酸が存在しているか、膀胱にどれだけ尿が溜まっているか。これらの臓器や組織を四六時中モニターして、情報を中枢に伝えるのがその役割。まるで全身至るところで密かに情報収集に勤しむお庭番。

神経の数としては遠心路より求心路の方が圧倒的に多いという。そりゃそうだ。情報がなければ出力系の交感神経も副交感神経も働きようがないのだから。

各臓器の自律機能

| 頭部 |

頸動脈など:血管壁の伸展、血液中の酸素や二酸化炭素の分圧 |

|---|---|

| 胸部 |

心臓:心房圧の変化 気道・肺など:気道や肺の伸展 |

| 腹部 |

肝臓:ブドウ糖やアミノ酸濃度 胆囊:伸展・収縮 胃など:伸展・収縮、酸・アルカリ、過度の伸展 |

| 骨盤内 |

直腸:伸展・収縮 膀胱:伸展・収縮 生殖器など:伸展・収縮、虚血 |

『自律神経 初めて学ぶ方のためのマニュアル』(中外医学社)より引用

交感神経と副交感神経はアウトプット役

お馴染みの交感神経と副交感神経は自律神経のうちの出力系=遠心路のことを指す。下のイラストで言うと、赤が交感神経、青が副交感神経だ。交感神経がすべて脊髄経由で各臓器に情報を伝えるのに対し、副交感神経は脳幹から直接目や心臓などに達し、残りは仙髄という骨盤を経由して臓器に情報を伝える。

求心路と遠心路の神経支配

『自律神経 初めて学ぶ方のためのマニュアル』(中外医学社)より引用

赤で示された交感神経が優位なときの反応と青で示された副交感神経が優位なときの反応はおおよそ相反するもの。この二重支配によって恒常性が維持されているのだ。

『自律神経 初めて学ぶ方のためのマニュアル』(中外医学社)より引用

求心路の神経が伝達する情報は空腹感や満腹感、尿意、喉の渇き、胃の不快感など自覚できるものもあるが、それはごくわずか。ほとんどは無意識のうちに中枢に伝えられている。

で、ふたつの神経は下の表をご覧の通り、多くは真逆の働きをする。交感神経が心臓をバクバクさせ、副交感神経が沈静化させるという具合。

これは二重支配と呼ばれるシステム。汗腺や皮膚の血管、腎臓などは交感神経の単独支配だが、これらは比較的単純な調節システムで用が足りると考えることもできる。副交感神経が関与する二重支配を受けている臓器は、より微妙なさじ加減でコントロールされていると考えられるのだ。

| 部位 | 交感神経 |

副交感神経 |

|---|---|---|

|

眼 |

瞳孔散大 |

瞳孔収縮 |

|

涙腺 |

軽度分泌 |

分泌 |

|

唾液 |

軽度分泌 |

分泌 |

|

心臓 |

心拍数増加 |

心拍数減少 |

|

気道・肺 |

気管支筋弛緩 |

気管支筋収縮 |

|

肝臓 |

グリコーゲン分解 |

グリコーゲン合成 |

|

胃腸 |

運動抑制 |

運動促進 |

|

膵臓 |

インスリン分泌抑制 |

インスリン分泌促進 |

|

直腸 |

平滑筋弛緩 |

平滑筋収縮 |

|

膀胱 |

排尿筋弛緩 |

排尿筋収縮 |

|

生殖器 |

男性性器射精 |

男性性器勃起 |

|

汗腺 |

分泌 |

|

|

血管 |

収縮 |

|

| 立毛筋 | 収縮 |

『自律神経 初めて学ぶ方のためのマニュアル』(中外医学社)より引用

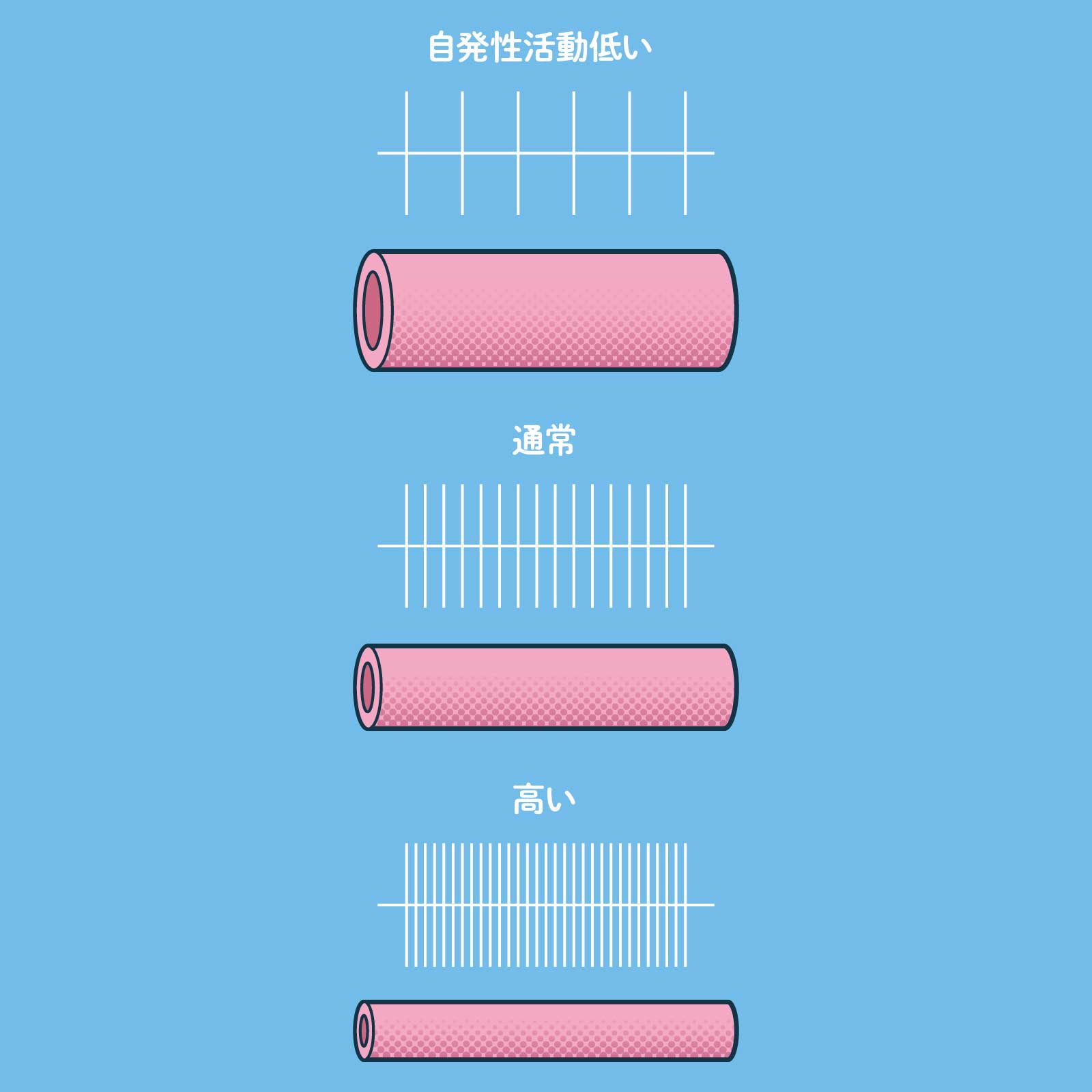

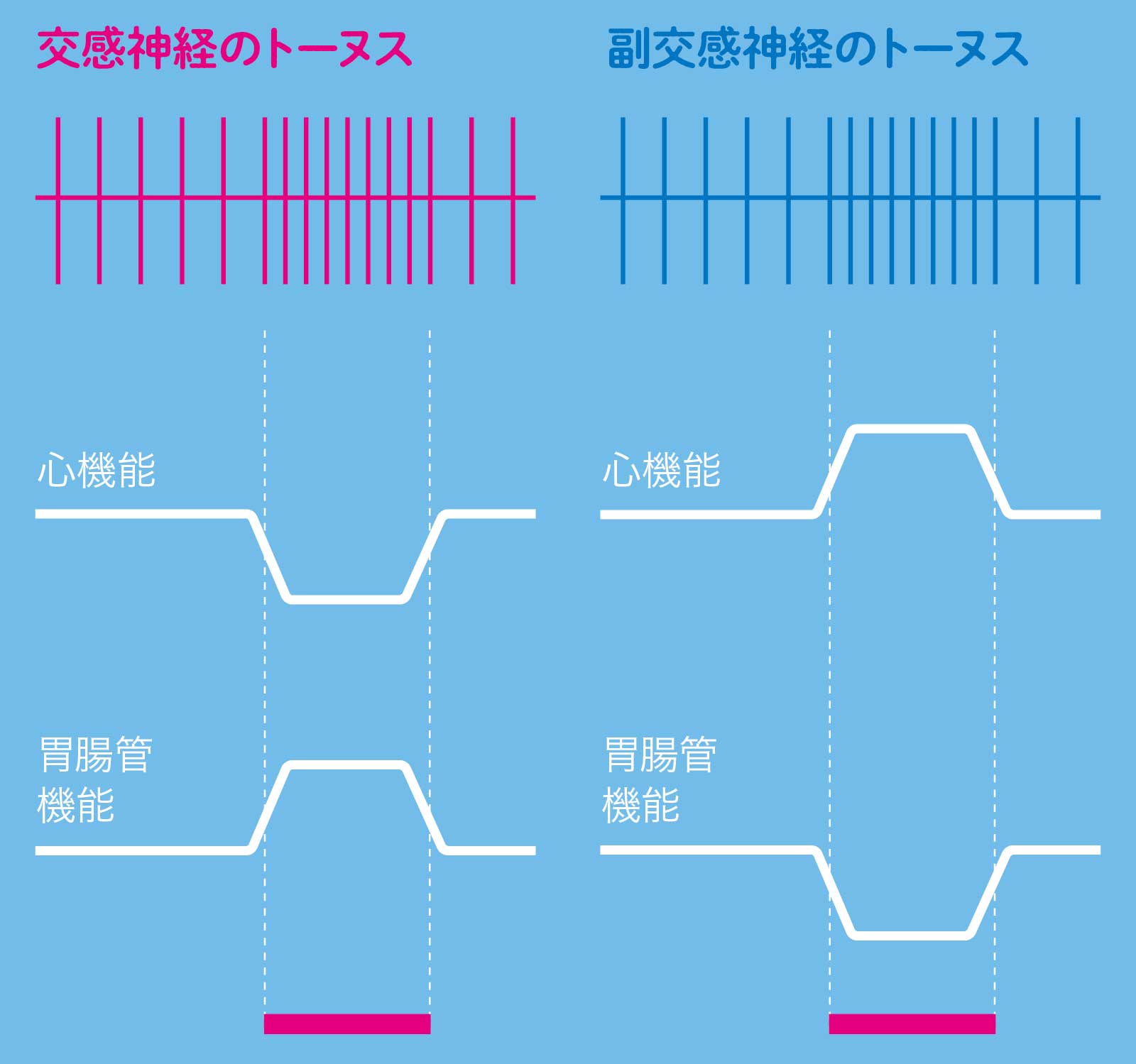

活動時間は1日24時間、互いに力を調整

相反する働きをする交感神経と副交感神経。とはいえ、交感神経が働いているときに副交感神経がサボっているわけではないし、副交感神経が全開のときに交感神経が休業しているわけではない。

基本的にこの2つは1日24時間、365日片時も休まず働いている。

交感神経単独支配の皮膚血管を例にとると、交感神経が通常の活動時は血管も通常状態。活動が低いときは血管が拡張し、高いときに血管が収縮する。

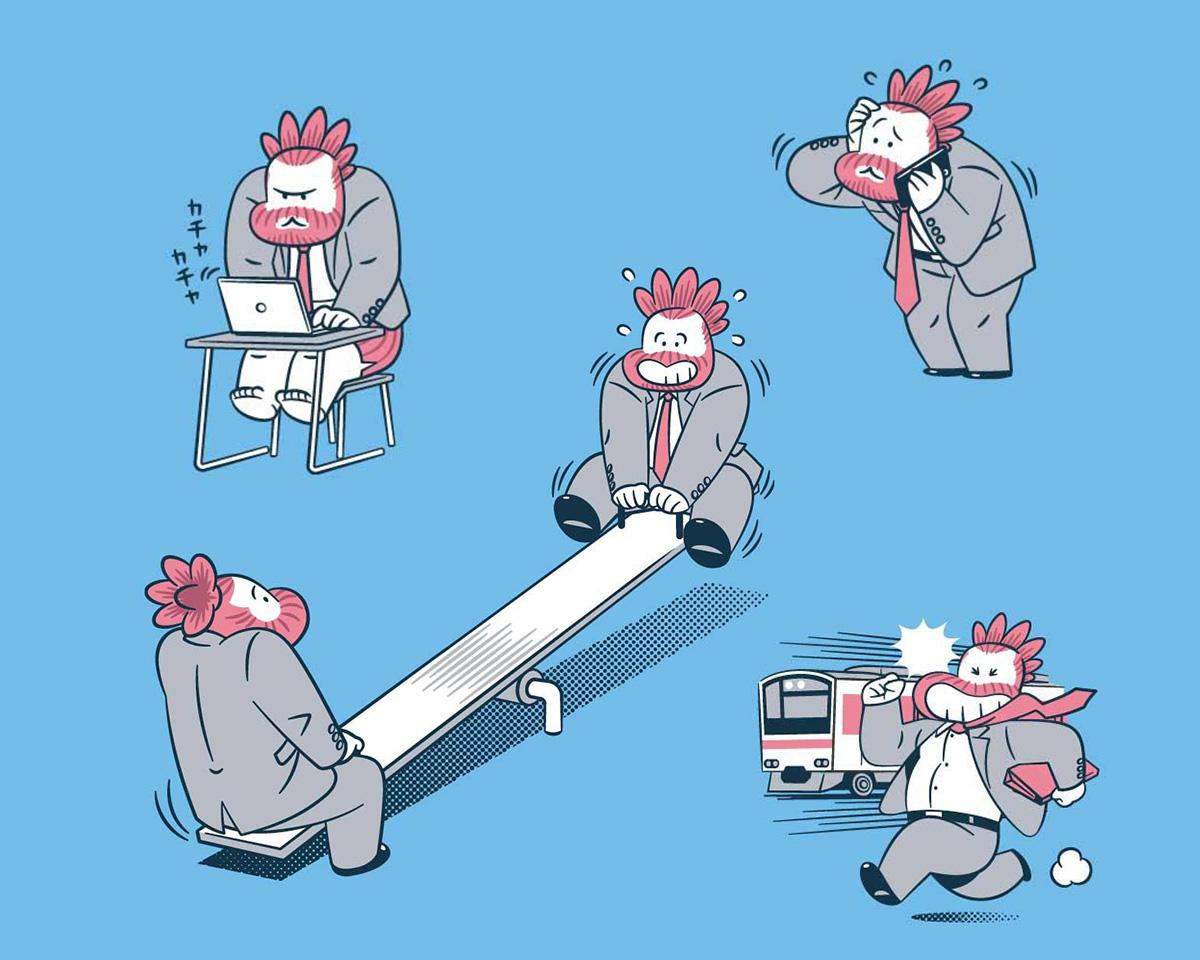

二重支配の心臓や消化管では、一般的に交感神経の活動が高く、副交感神経の活動が低いときに心拍が上がり、副交感神経の活動が高く、交感神経の活動が低いときに胃腸の機能が亢進。

かようなシーソー関係が年中無休で繰り広げられているのだ。

交感神経の活動と血管の収縮・拡張

『自律神経 初めて学ぶ方のためのマニュアル』(中外医学社)より

血管の収縮、拡張と交感神経の自発的活動の関係。縦軸の密度が高いほど活動性が高いことを表している。活動が低いときには血管が拡張し、活動が高いときには血管が収縮する。

交感神経と副交感神経のシーソー状態

『自律神経 初めて学ぶ方のためのマニュアル』(中外医学社)より

交感神経と副交感神経は安静状態でも自発的に低頻度で働く。これを自発的活動(トーヌス)という。交感神経のトーヌスが高いときに副交感神経のトーヌスは低いが稼働している。

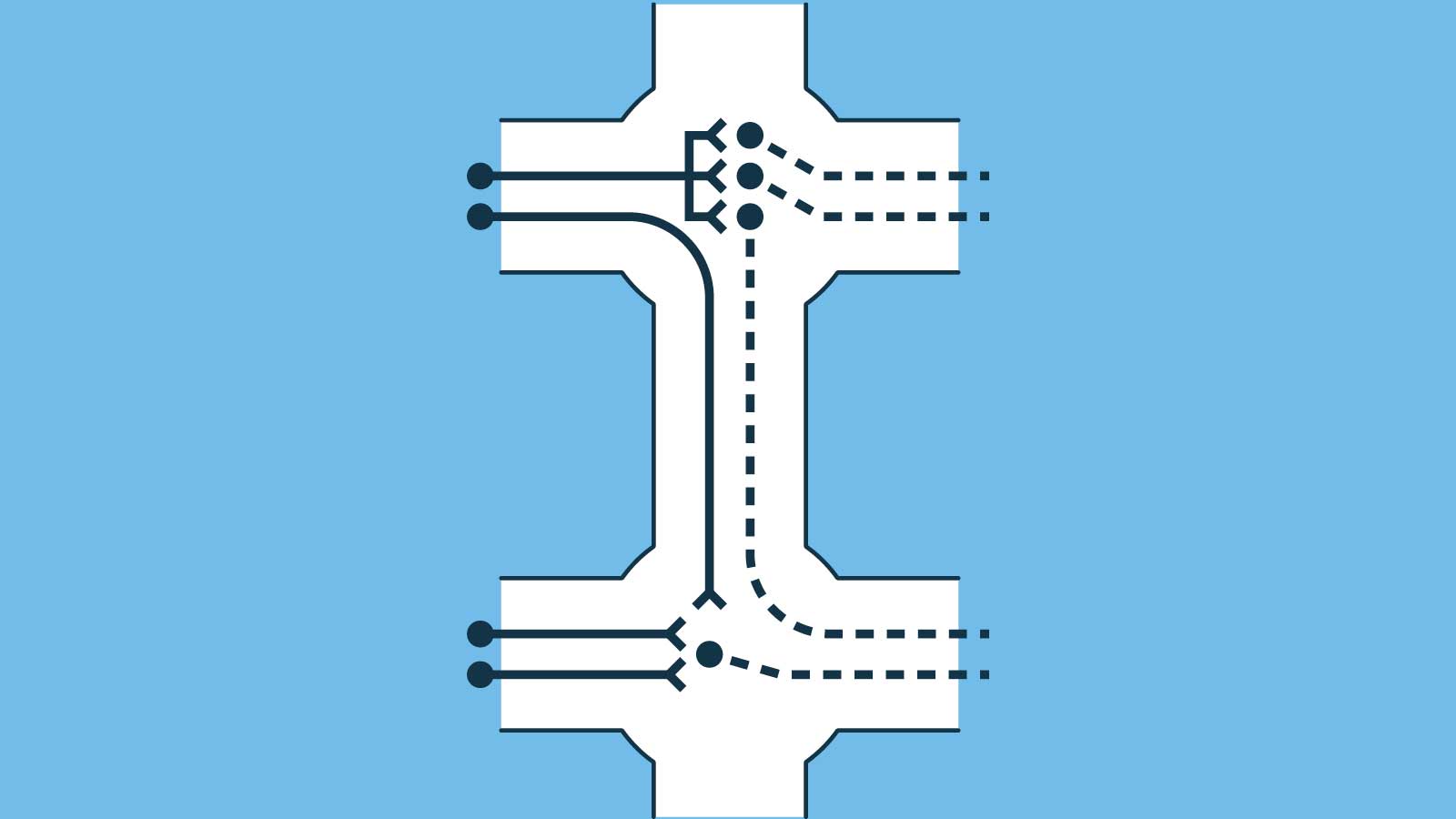

節というジャンクションで情報は統合・分散

自律神経は中枢から臓器にダイレクトに情報を伝えているわけではない。実はいったん「節」というジャンクションを経由して、そこから各臓器に中枢からの指令を伝えている。

自律神経節の構造

『自律神経 初めて学ぶ方のためのマニュアル』(中外医学社)より

球状に膨らんだ部分が自律神経節。上の節の中ではひとつの神経からの情報が複数の神経に伝わり、下の節の中では複数の神経の情報がひとつの神経に伝えられている。

なぜわざわざ寄り道をする必要があるかって?

より多くの情報を統合させるためだ。自律神経節の中ではひとつの神経からの情報がよりたくさんの神経に伝えられることもあれば、逆に複数の臓器の情報が集約されて中枢に伝えられることもある。

ヒトのカラダは0か1かで解答を出せるほど単純ではない。あらゆる情報を分散させたり集約したりすることで微妙なコントロールが可能になり、健康状態が担保されている。自律神経がここまで巧妙な構造なのは、必要不可欠だからこそ。

しかし、自律神経は加齢で衰える。とくに副交感神経の低下に要注意

巧妙にして勤勉、頭が下がる思いさえ抱かせる自律神経。でも、残念ながらその機能も加齢の影響を受けないわけにはいかない。

たとえば、交感神経は加齢によってその活動がだんだん興奮気味になっていくといわれている。メカニズムは分かっていないが、肺の機能が低下して低酸素状態になると交感神経が高まるという報告がある。

また、脂肪細胞から分泌されるレプチンというホルモンは交感神経活動を高める働きがある。加齢によって余分な脂肪が溜まることで交感神経が過剰に働く可能性があるともいわれている。

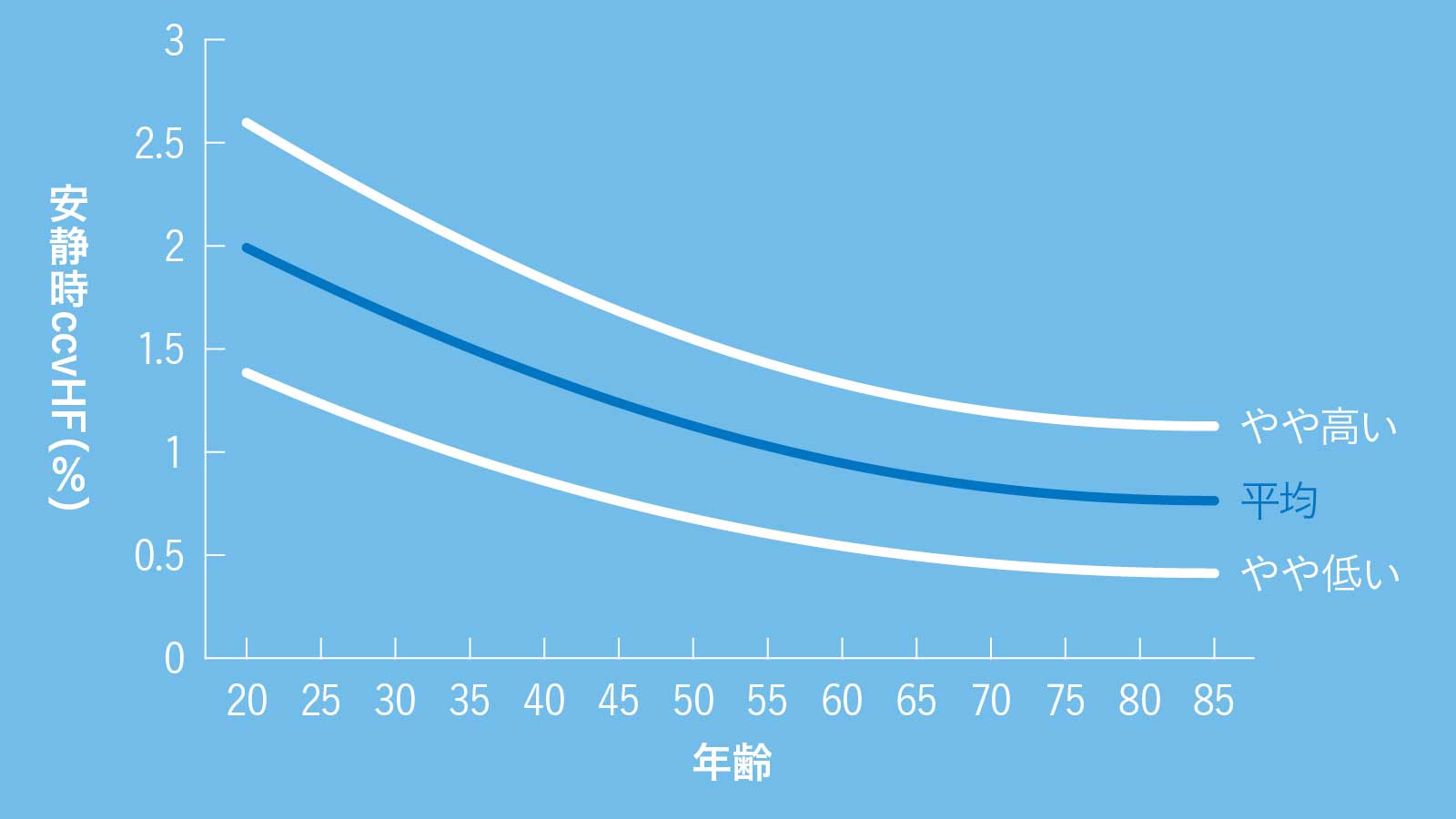

一方の副交感神経は下のグラフをご覧の通り、加齢によって活動が低くなっていく。とくに心臓の機能に関わる副交感神経は年齢を重ねるごとに低くなるという報告もある。すべての臓器に当てはまるわけではないが、一般的に加齢で交感神経の働きは高まり、副交感神経の働きは低下する傾向にあると言ってもいい。

年代別の副交感神経の活動の変化

心拍変動解析による自律神経計測を行うクロスウェル社のデータ。対象総数は6377人の健常者。ccvHFは副交感神経の指標。副交感神経は20歳以降、右肩下がり。65歳以降は低め安定。40〜50代は瀬戸際か?

コロナ後のこの時期、副交感神経を整えるべし

交感神経の活動が高まることは決して悪いことではない。太古の昔、敵と遭遇して戦ったり逃げたりするためには交感神経の働きで血管を収縮させ、血糖値を上げることが必要だったからだ。

でも、そんな緊急事態に陥ることが少ない現代、日常生活で交感神経を無駄に高めてしまうのはちと問題。その状態が長く続けば数々の不定愁訴や高血糖、高血圧といった病気に繫がる可能性も。

コロナ後のリモートワークのストレス放置、交感神経から副交感神経への切り替えを促す運動の不足は、自ら交感神経緊張モードに持っていくようなもの。ただでさえ加齢で低下する副交感神経、活性化する生活を意識しよう。