食事や趣味も脳トレになる。記憶力がアップする5つの生活習慣。

記憶の貯金箱を大きくすれば、覚えられることもきっと増えるはず。そもそも覚えられる量が増えれば、仕事や勉強にも良い影響がある。人生に有意義な、脳を鍛える生活習慣を!

取材・文/井上健二 イラストレーション/世戸ヒロアキ

初出『Tarzan』No.905・2025年6月19日発売

教えてくれた人

浦上克哉(うらかみ・かつや)/日本認知症予防学会代表理事、鳥取大学医学部保健学科認知症予防学講座教授。「認知症は予防できる」という信念を抱き、日本認知症予防学会を立ち上げ、エビデンスに基づくその予防法を説く。

「もの忘れ」はなぜ起きるのか?

本題に入る前に、まずは脳が情報を記憶する流れと、その過程で「もの忘れ」が発生してしまう仕組みについてインプットしよう。

そもそも「記憶」の仕組みとは?

脳には、神経細胞がシナプスという接点を介して情報を伝え合うネットワークがある。この回路は状況に応じて変化が可能。その柔軟性を「可塑性」と呼ぶ。入力される刺激の程度に応じ、シナプスでの情報の伝達効率が強化されると、記憶として定着していく。

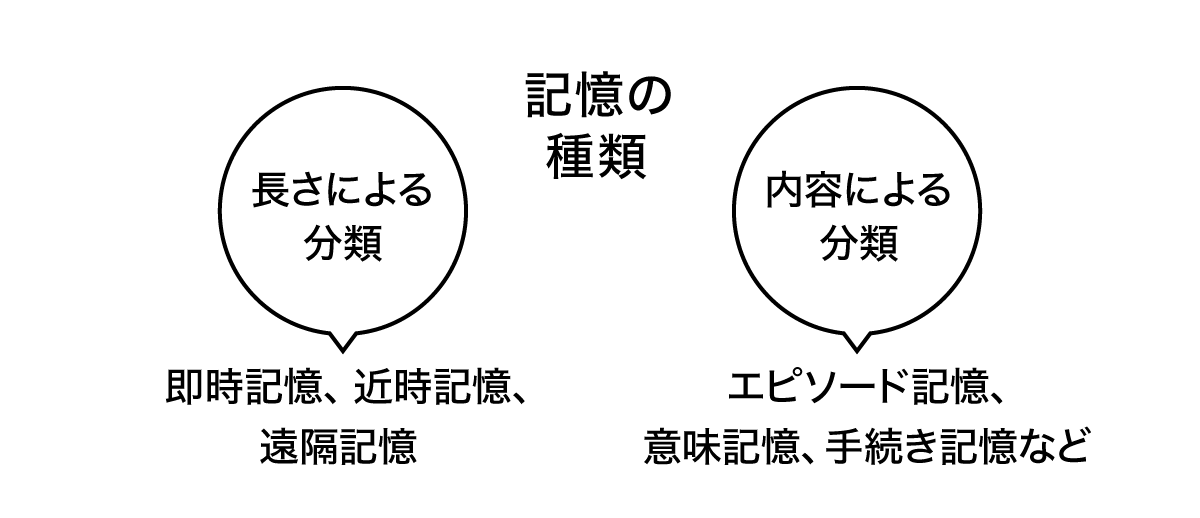

入力してすぐ思い出せるのが即時記憶。記憶後、そのことを意識しなくなった後で思い出せるのが近時記憶。それより保持期間が長いのが遠隔記憶。エピソード記憶は旅の思い出のような個人が経験した出来事の記憶。意味記憶は、1日は24時間であるなど知識や事実の記憶。手続き記憶は動作やスキルの記憶。

入力してすぐ思い出せるのが即時記憶。記憶後、そのことを意識しなくなった後で思い出せるのが近時記憶。それより保持期間が長いのが遠隔記憶。エピソード記憶は旅の思い出のような個人が経験した出来事の記憶。意味記憶は、1日は24時間であるなど知識や事実の記憶。手続き記憶は動作やスキルの記憶。

その主役は、側頭部の奥にある海馬の神経細胞。感情や本能的な行動を司る大脳辺縁系の一員だ。

「海馬に隣接する扁桃体には、不安や恐怖などの感情と関連する記憶が収められます。ここにレビー小体が形成されるタイプの認知症になると、感情コントロールが難しくなります」(鳥取大学医学部の浦上克哉教授)

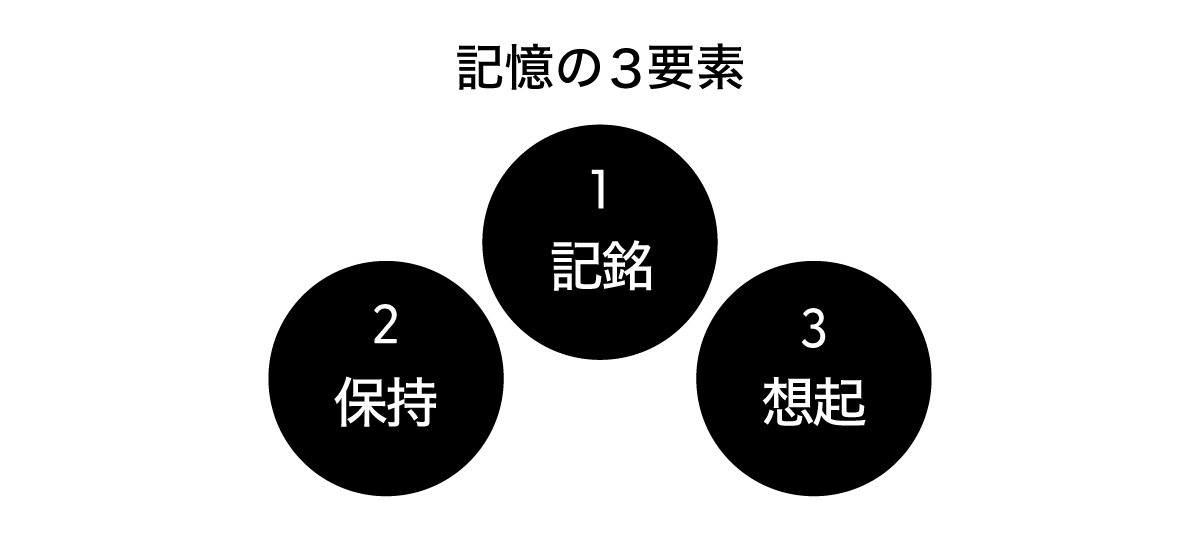

記憶は、海馬と脳の高次機能を担う大脳皮質との間でやり取りされつつ、記銘、保持、想起という3つが正しく保てる(下参照)。

記銘とは、新しい情報を脳にインプットすること。それを覚えておくのが保持であり、何らかのきっかけで保持した情報を思い出すのが想起。この3つが揃って正しい記憶が成立する。

「もの忘れ」と「認知症」による健忘の違い。

歳を重ねると、誰しも記憶力の低下を自覚する。これが加齢によるもの忘れ。記憶を受け持つ神経細胞の働きが鈍ってくるために生じる。

認知症の中核的な症状も、記憶力の減退。こちらは病的なもの忘れだ。両者をどう見分けるのか。

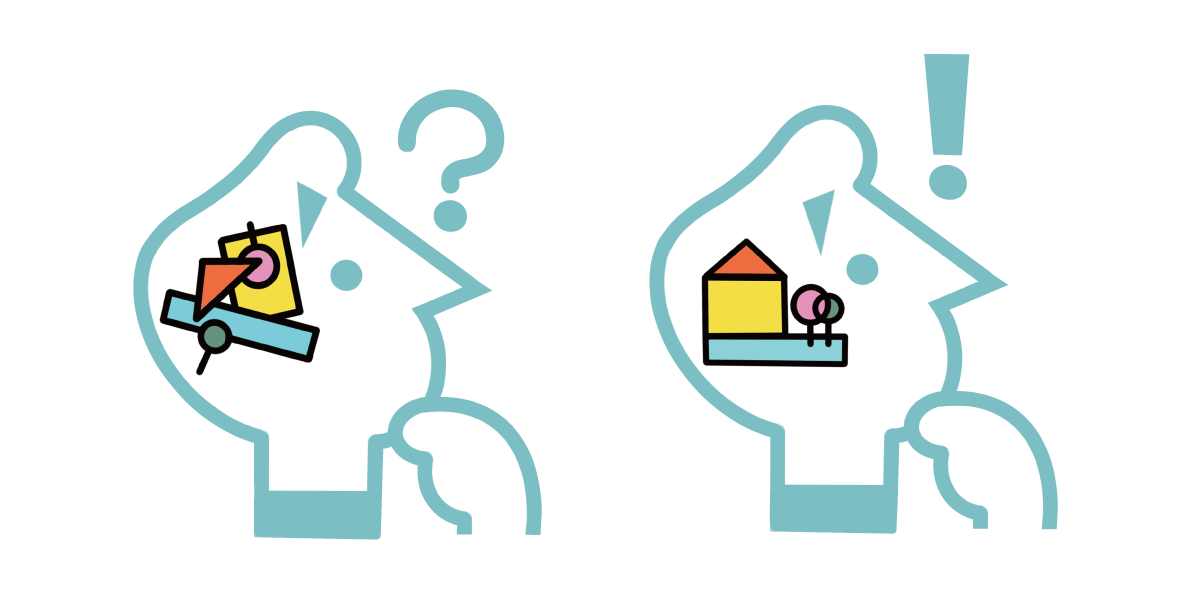

「脳をパソコンに喩えると、神経細胞というハードウェアが健全なうちに起こるのが加齢によるもの忘れ。その証拠に、たとえ忘れても何かのきっかけで思い出せるケースが大多数。記憶システムというソフトウェアも正常に動きます。それに対して認知症によるもの忘れは、神経細胞が失われるなどハードのどこかが壊れている状態。ソフトも動かせないのでいくら時間をかけても思い出せなくなるのです」

メカニズムが異なるのだから、加齢による単なるもの忘れを認知症の前触れと恐れることはない。

| 認知症によるもの忘れ | 老化によるもの忘れ |

|

|

出典/日本醫事新報.No4074(2002年5月25日)

1.脳トレ|記憶力アップワークに挑戦。

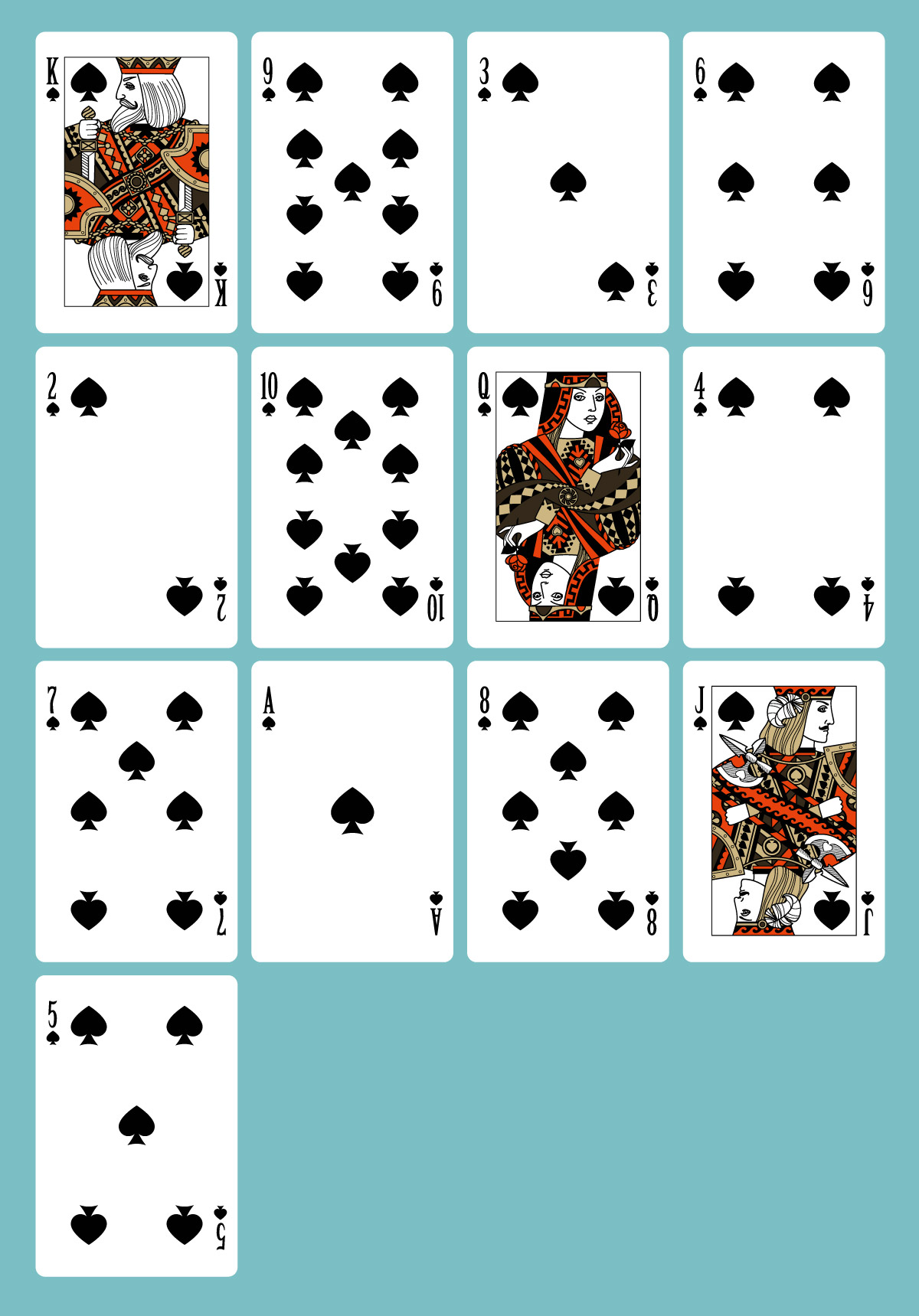

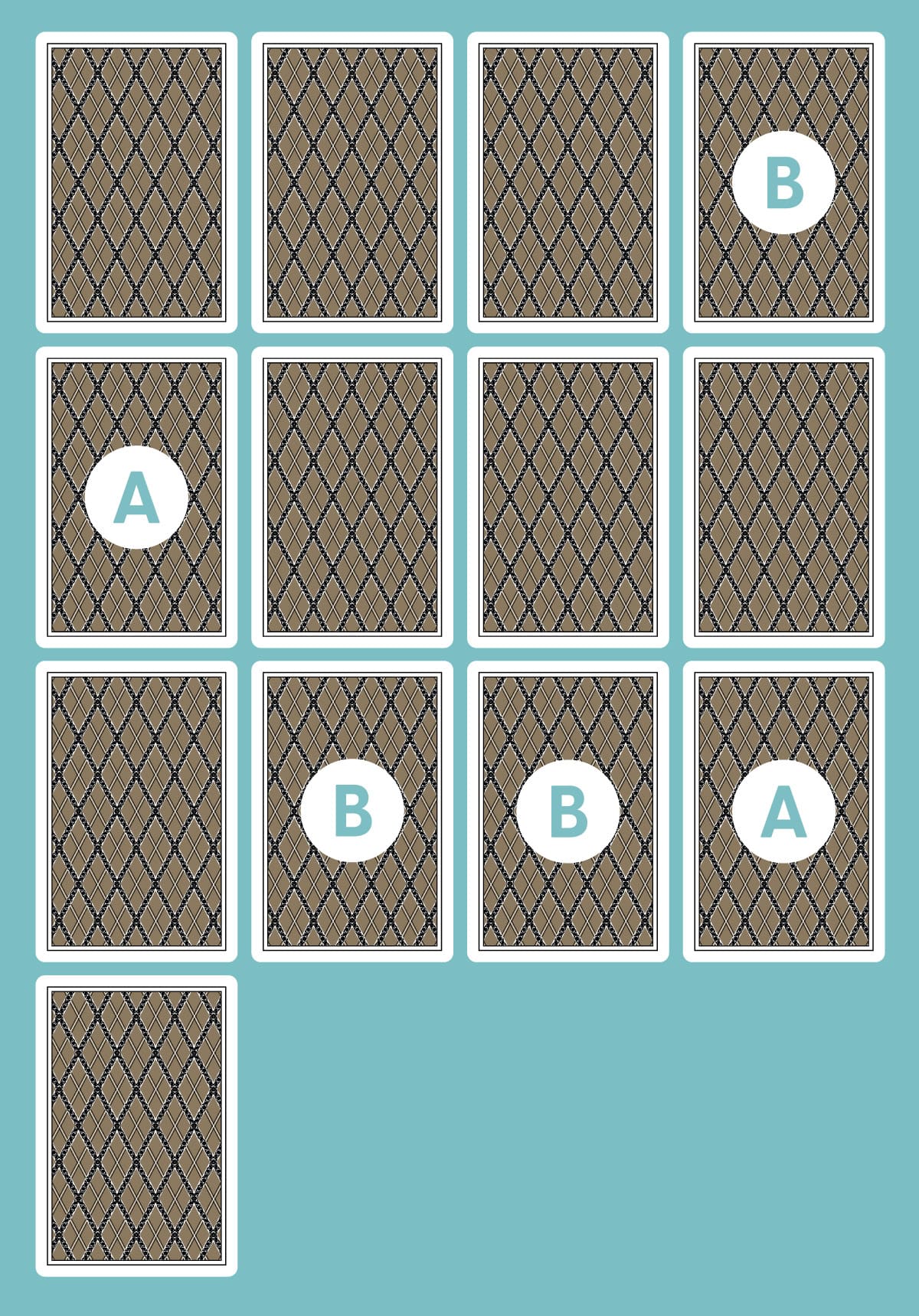

記憶のなかでも、近時記憶が低下すると、最近覚えたことを忘れるようになり、日常に支障が大きい。この近時記憶を鍛えるのに使えるのが、トランプの「神経衰弱」。まず下のカードの順番と絵柄を3分間で覚えてほしい。

下の簡単な計算問題を解こう。

- 6+8=

- 9+4=

- 16+19=

- 3+9=

- 76+28=

- 6+7=

Q.上で「8」はどこにありましたか?

Q.「A」の位置にあった2枚の絵柄は何ですか?

Q.「B」の位置にあった3枚の絵柄は何ですか?

3問とも答えられたら、次はカードを置く場所をシャッフルし、AとBの場所も変えてから、3分未満で覚えて同様にチャレンジする(スペード以外の絵柄にスイッチしてもいい)。最終的には1分で覚え、どう並べても全問正解できるように記憶力を鍛錬したい。

鍛え方のレベル(カードを覚える時間)

- 3分以上…【レベル 1】

- 1〜3分…【レベル 2】

- 1分…【レベル 4】

2.アロマ|記憶の中枢・海馬の衰えを防ぐ4種の香り。

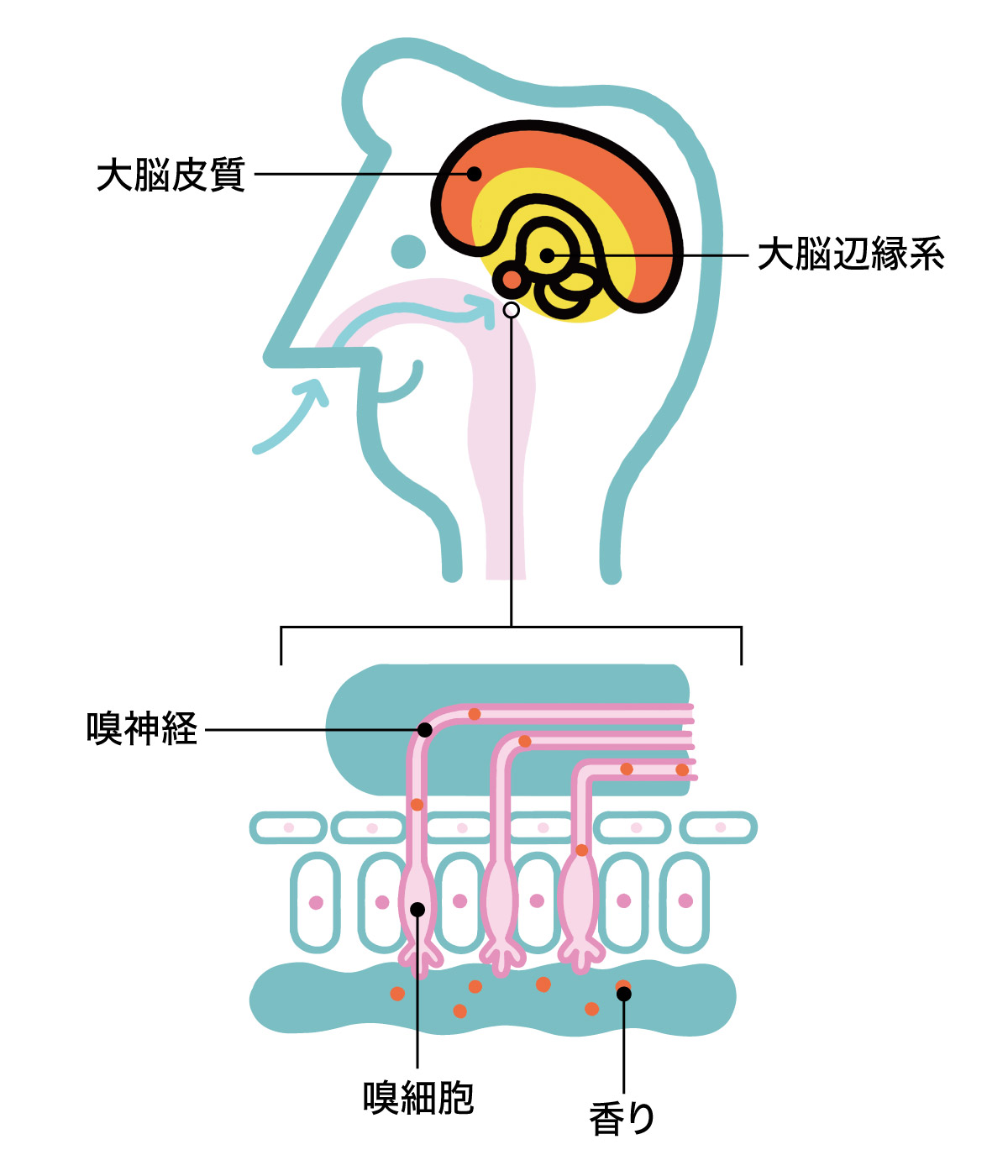

脳へデータ入力を行う五感で記憶と深く結びつくのが、嗅覚。

匂いを感じるのは、鼻の奥に並ぶ嗅細胞。そこでキャッチした匂いの情報は、嗅神経を介し、大脳辺縁系へ直に伝えられる。前述のように、大脳辺縁系には記憶を差配する海馬も含まれる。

「脳に出入りする脳神経は頭蓋骨内に収められますが、嗅神経だけは頭蓋骨の外に露出して情報を取っている。ここが弱ると海馬に流入するシグナルが減り、記憶力が衰える恐れがあります」

また嗅細胞は再生力に優れる。外界と生身で接するゆえ、ダメージを受ける前提なのだ。その再生力を一層高め、嗅神経を介して海馬の連鎖的な衰えを食い止めるのに有効なのは、アロマテラピー。

「日中はローズマリーカンファーとレモンのアロマオイルを2対1で配合した香りで、嗅細胞を活性化。夜間は真正ラベンダーとスイートオレンジのアロマオイルを2対1で配合した香りでいたわるという日内リズムを作ると、嗅細胞が元気になるとわかりました」

効果を最大化するなら、それぞれ2時間は嗅ぎたい。夜のアロマは睡眠の質を高め、それにより記憶力が上がることも期待できる。

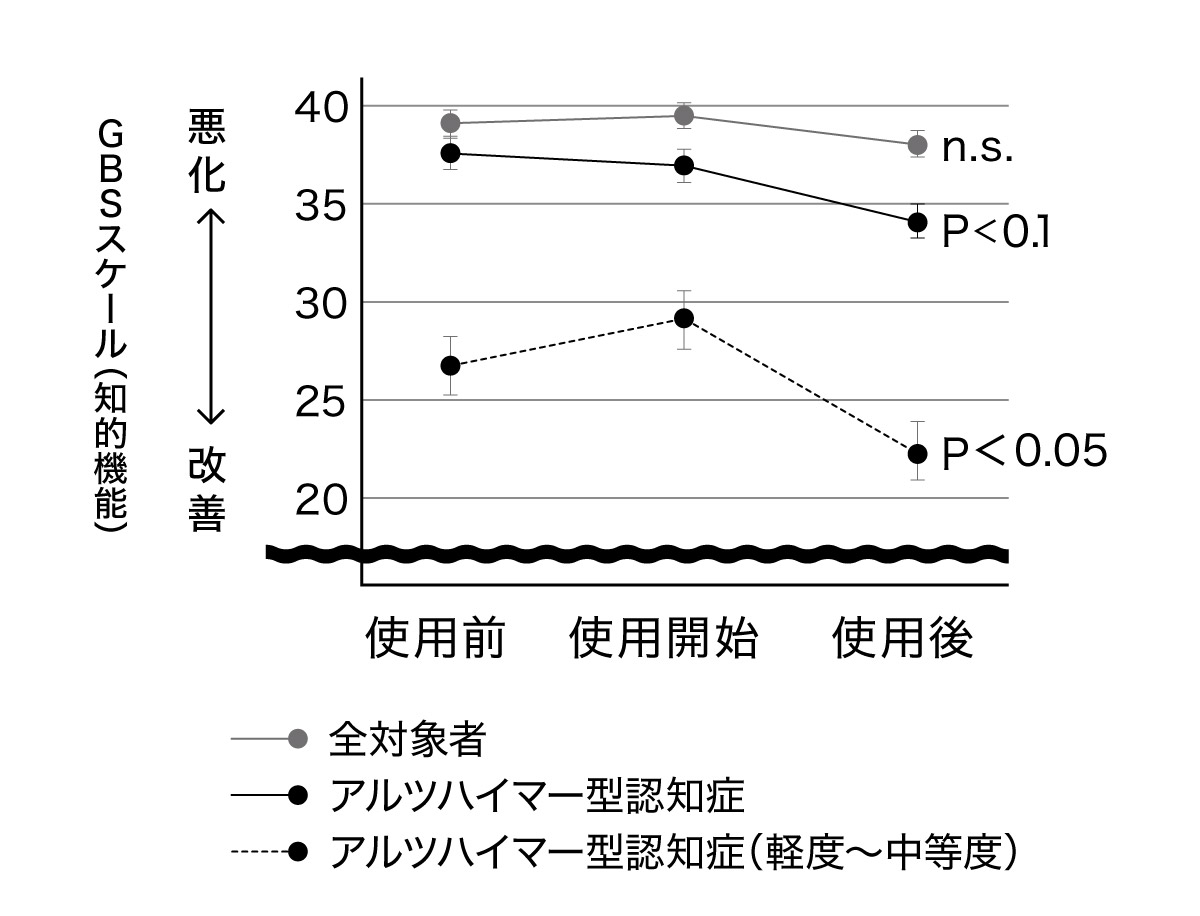

高齢者28人に、本文で言及したアロマテラピーを実施。28日後、アルツハイマー型認知症の患者では、知的機能を示すGBS-Aスコアの改善(スコアが低いほど良い)が見受けられた。

出典/Dementia Japan. 2005; 19: 77-85

3.学習|外国語の習得でリザーブ細胞を保っておく。

神経細胞は基本的に新生しないため、生まれた瞬間からその数は減る一方。そう聞くと不安になるが、思い悩まなくてもよさそう。

「チームスポーツのように、神経細胞にはレギュラー格の細胞と、控えのリザーブ格の細胞がある。死んでいくのはおもにリザーブ細胞なので、記憶や認知機能に大きな害は及ばないのです」

でも、リザーブ細胞にも大切な役割がある。怪我でレギュラーが離脱した際、リザーブが穴を埋めるように、脳の病気などでレギュラー細胞がダメージを被ると、リザーブ細胞がレギュラーに昇格。記憶など脳機能を維持する。

リザーブ細胞を必要以上に失わないために大事なのは、普段からリザーブ細胞を適度に使っておくこと。そのために役立つのは、母語以外の外国語の習得。

「母語を操る作業は、レギュラー細胞の担当。新たな言語を学ぶ際はリザーブ細胞の出番となり、過度な損失が避けられるのです」

4.知的活動|海馬の貯金箱をできるだけ大きくする。

記憶を貯める海馬は貯金箱のような存在。貯金箱が大きいほど、より多くの記憶を蓄積できる。

貯金箱を大きくするのに有益なのは、ジョギングなどの有酸素運動。神経細胞の栄養因子であるBDNFが盛んに分泌されるようになり、海馬の神経細胞が新生するとされる。

他に手軽な方法として浦上先生が薦めるのが「知的活動」。これは「脳を使う活動」という意味ではなく「知的×活動」。つまり頭を使うことと、指先などカラダを動かすことを同時に行うものだ。

「室内で誰でも容易に行えるものとしては、賭けない健康麻雀やカードゲームなどがあります」

その昔、殻付き胡桃2個ほどを手のひらで転がすとボケ予防につながるとされた時期もあったが、ただ手を動かすだけではなく、頭を駆使する要素がプラスできたら鬼に金棒。スマホゲームは頭も指先も使うが、指の動きが小さくワンパターンなので効力は期待薄。

▽あわせて読みたい

減少すると“脳力”もダウン?謎多き物質・BDNFの話。

5.食事|多種多様にバランス良く。

食事が記憶力に与える影響も決して軽視できない。なかでも注目されるのは、地中海沿岸諸国の伝統的な食生活「地中海食」。認知症予備群である軽度認知障害(MCI)やアルツハイマー病のリスクを下げ、健常者でも記憶力や全般的な認知機能を保つのに役立つという報告がある。

地中海食は野菜と果物、魚介類、オリーブオイルがリッチな食事。地中海沿岸で暮らさずとも、その内容は和食にも反映できる。

「野菜や果物に豊富な抗酸化ビタミンやフィトケミカルは、神経細胞を有害な酸化から保護します。また、青魚などに多いEPAやDHAといったオメガ3脂肪酸は神経細胞の細胞膜の構成因子で、その働きをスムーズにします」

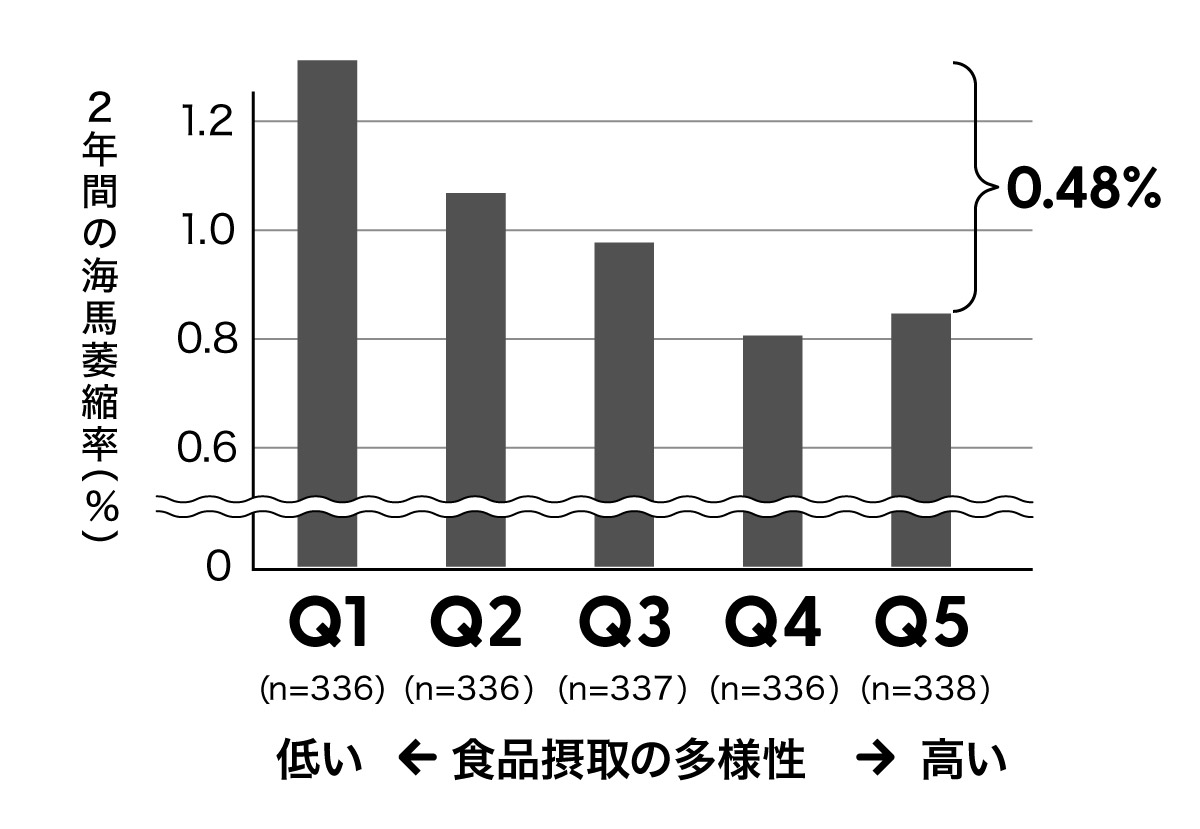

加えて重要なのは、同じような食品・食材に偏らず、多種多様な食品・食材を幅広く食べること。それで栄養バランスが整い、記憶を担う海馬の体積も大きく保たれることがわかっている。

40〜89歳の1683人を食品摂取の多様性で5つのグループに分類。2年間の追跡調査で海馬の萎縮率を比較すると、多様性がもっとも高いグループは、多様性が低いグループよりも萎縮率が抑えられた。

出典/Eur J Clin Nutr. 2021; 75(6): 946-953