減少すると“脳力”もダウン?謎多き物質・BDNFの話。

最近耳にすることも増えてきたBDNF(Brain Derivrd Neurotrophic Factor)とは、一体どんな物質で、カラダにどんな影響を及ぼすのか? 最新の研究内容をご紹介。

取材・文/井上健二 イラストレーション/仁太郎

初出『Tarzan』No.905・2025年6月19日発売

教えてくれた人

小島正己(こじま・まさみ)/金沢工業大学バイオ・化学部生命・応用バイオ学科教授。大阪大学大学院修了。データサイエンスやAIを駆使した最先端のBDNF研究を続ける。ジムでの体力作りも日課。博士(理学)。

笹井浩行(ささい・ひろゆき)/東京都健康長寿医療センター研究所研究副部長。アメリカ国立衛生研究所博士研究員、東京大学大学院総合文化研究科助教などを経て現職。軽度認知障害やフレイル(虚弱)などの予防に取り組む。

井上貴博(いのうえ・たかひろ)/新潟大学脳研究所システム脳病態学分野助教。北海道大学大学院修了。病院での理学療法士としての臨床経験もあり。神経科学とリハビリテーション科学を専門とする。博士(保健科学)。

そもそもBDNFって何だ?

脳を作る神経細胞は、糖質やケトン体をエネルギー源として活用している。実はそれ以外にも、神経細胞を養うのに不可欠なものがある。それが「脳由来神経栄養因子(BDNF)」。神経細胞自体が作る、アミノ酸を120個ほど連ねたタンパク質の一種だ。

「BDNFは神経細胞の発生、成長、維持、修復、神経細胞から延びる突起の生成などを担います」(金沢工業大学の小島正己教授)

他の多くの細胞と異なり、神経細胞は分裂も増殖もしない。一度失われると基本的には二度と復活しないため、BDNFが頼れるサポート役となっているのだ。

神経細胞から延びる突起同士は、シナプスという接点でつながるネットワークを形成する。シナプスでの情報伝達効率を変化させたり、回路を自在に作り変えたりする「シナプス可塑性」があり、それが記憶や学習の鍵を握る。

「BDNFはシナプス可塑性にも関わり、記憶や学習を司る脳の海馬という領域に高濃度で分布していることが知られています」

加齢とともにBDNFは減少する。

誰しも歳を重ねるにつれて脳力の衰えを感じるもの。その背景にはBDNFの減少も一枚嚙んでいる?

「BDNFの濃度に明らかな男女差はありませんが、男女ともに加齢に従ってだんだん分泌は減ることがわかっています」(東京都健康長寿医療センター研究所の笹井浩行研究副部長)

加齢とともに、脳の認知機能や記憶力は緩やかな右肩下がりのカーブを描いて落ちていく。とくに認知症では、記憶や学習を受け持つ海馬の萎縮が起こり、そこでのBDNF分泌も減少する。やはり、BDNFが減るから脳力もダウンするのだろうか。

「BDNFの増減が、認知機能や記憶力に響くことは十分考えられます。しかし、どちらもBDNFのみが左右しているわけではありませんから、強い因果関係があるとまでは言い切れないのです」

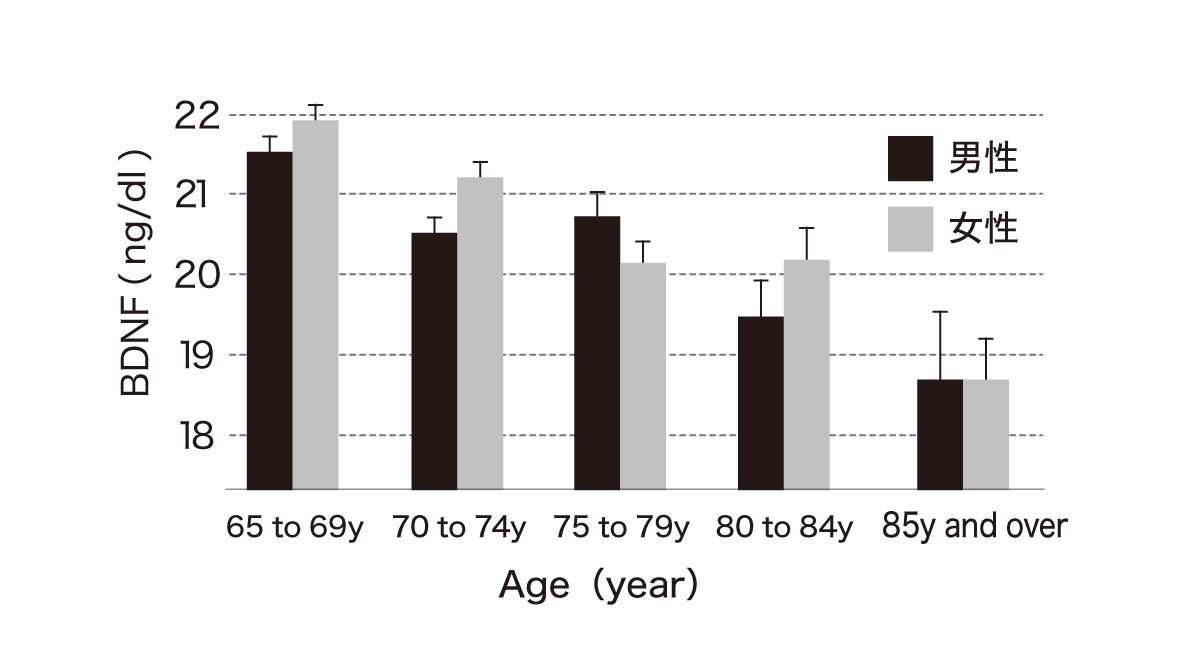

年齢・性別によるBDNF濃度の変化。

4463人の65歳以上の高齢者を対象とした研究。性別に関わりなく、加齢とともに血中のBDNF濃度は下がっていく。

出典/Shimada H, et al. Front Aging Neurosci, 2014 Apr 15; 6: 69

エネルギー代謝や食欲をコントロールするのも、BDNFの役目。

脳由来神経栄養因子という正式名称から、BDNFは脳のみで作られているという印象が強い。

でも、最初に見つかったのは脳だったが、その後末梢神経、筋肉、血管、腎臓、心臓、肺などでも作られるとわかり、BDNFをキャッチして働かせる受容体もほぼ全身に分布すると判明した。

「脳以外の末梢の血液中には全身で作られた多くのBDNFが含まれており、その濃度は脳内よりも高い。ことに血中の血小板が多く蓄えています」(小島先生)

脳の外では、BDNFはどんな仕事をしているのか。

「役割の一つは、エネルギー代謝や食欲のコントロール。脳内のBDNFは視床下部の食欲中枢に作用しますが、脳外ではエネルギー代謝の中枢である肝臓に働きかけ、BDNFが減ると脂肪肝や炎症が生じ、肝機能も低下します」

この他、膵臓などによる糖代謝に関与したり、異物を排除する腸管のバリア機構に影響を与えたりすることも知られている。

ヒト以外の生き物では「恐怖を記憶する」役割も。

あらゆる生き物のなかで、ヒトは格段に優れた脳を持っている。その脳における振る舞いに注目が集まっているBDNFだが、驚くことにBDNFを作っているのはヒトだけではない。

そもそもBDNFが初めて見つかったのは豚の脳から。豚のような哺乳類のみならず、鳥類、魚類といった脊椎動物(背骨があり、脳と脊髄を持つ動物)全般のほか、昆虫などからもBDNFは見つかっているという。

ヒトほど賢い脳を持たない生き物ではBDNFはどんな働きをしているのか。その主な役割と考えられるのが「恐怖の記憶」。

恐怖の記憶というとホラーに聞こえるかもしれないが、天敵に襲われそうになったりした恐怖をきちんと覚えてそれを避けるのは、生き延びるためにもっとも大切な野生のスキルの一つ。

「恐怖や不安といった感覚に関わるのは、脊椎動物の脳にある扁桃体という古い部分。記憶を担う海馬に隣接しています。BDNFは、この両者の機能を維持して、恐怖を記憶に留めるうえで欠かせない役目を果たしていると考えられています」(小島先生)

たとえば、猿は天敵の蛇を非常に怖がるものだが、扁桃体を除去された猿は蛇を恐れなくなり、食べようとさえするという。

BDNFの減少と心の病の関係。

神経細胞に必須の物質であるがゆえ、BDNFは脳と心の病とも関連している。

認知症、認知症を招くアルツハイマー病の患者は、血中のBDNF濃度(脳内の濃度を測るのは難しいので、血中濃度を比べる)が低いとか。また、うつ病患者も、血中BDNFレベルが下がり、抗うつ剤での治療が成功すると、元のレベルまで復活するという。

そして胎児期から発達期の間に強いストレスを受けると、BDNFが発現しにくくなり、脳の発育に差し障る。実際、自閉症では、脳の成長段階でBDNFの血中レベルが低くなっているとされる。

「BDNFの濃度の変化から、そうした脳の異変の早期発見につなげようという動きもありますが、個人差が大きいBDNFの正常値を定めるのが難しく、難航しています」(小島先生)

また、BDNFには、遺伝子多型もある。タンパク質を作るアミノ酸をどう並べるかという遺伝情報を伝えるのは、4種の塩基からなるDNA。その塩基配列が通常と異なるのが、遺伝子多型だ。BDNFを作る66番目のアミノ酸はバリンだが、これがメチオニンという別のアミノ酸に置き換わる多型があるのだ。この多型があると、うつ病、統合失調症、アルツハイマー病、パーキンソン病などのリスクが高まるという指摘も。

最新の研究で分かった「BDNFの増やし方」。

加齢によって減少すると言うBDNF。ただし、悲観するのはまだ早い。特定の運動や食事によって、増やすことができるからだ。最新の研究でわかっているその方法とは?

Q.運動でBDNFが増えるメカニズムに関わる物質とは?

正解 1 .カルシウムイオン|神経活動が細胞内シグナルを活性化。

運動はさまざまな健康増進作用を持つが、運動により脳内でも末梢でもBDNFが増えることもわかっている。

運動神経を介し、運動の主役である筋肉に指令を出しているのは脳。ゆえに運動をすると脳を使う。それに伴う神経細胞の活動レベルの上昇が刺激となり、海馬などでBDNFの分泌が促進される。

BDNFの合成ルートはまだ完全に解明されているわけではないが、その一つと考えられているのが、神経細胞の活動に伴うカルシウムイオンの流入。

「それがトリガーとなり、BDNFを作る細胞内シグナルが活性化するのです」(新潟大学脳研究所の井上貴博助教)

さらに井上先生によると、運動で増えるBDNFはリハビリにもひと役買う。

「脳卒中などで脳を損傷するとカラダに麻痺が起こることもありますが、リハビリで運動療法を続けていると、麻痺が部分的に回復します。そのプロセスに、運動により分泌されるBDNFも関わるようです」

Q.食生活で守るべき基本的なポリシーとは?

正解 3.タンパク質を体重1kg当たり1.0g以上摂る|体内では作れない必須の栄養素を補う。

1日3食から栄養素を偏りなく摂るのは基本のキ。そのうえでBDNFをどしどし分泌させたいなら、とくに気をつけたいのはタンパク質を減らさないこと。

前述のように、BDNFは約120個のアミノ酸からなる。そこには体内では合成できないため、食事から摂るべき必須アミノ酸も含まれる。アミノ酸の供給源はタンパク質だから、肉や魚などから必須アミノ酸を含むタンパク質を摂ることが肝心。1日に体重1kg当たり1.0gの摂取が目安だ。

加えてタンパク質は、BDNFを作っている筋肉の原材料でもある。

「BDNFは、筋肉が作るホルモンに似た物質・マイオカインの一種とも見なせる。タンパク質を摂り、筋肉を落とさないことは、BDNFを保つうえでも大事。ことに食が細い高齢者はタンパク質摂取が減り、筋肉が落ちやすいので要注意です」(笹井先生)

筋肉を増やし、運動の健康効果を最大化するなら体重1kg当たり1.2〜1.6g摂ろう。

Q.BDNFを増やすのにもっとも有効な運動は次のうちどれか?

正解 3.ジョギング|マウスが教えてくれた手軽な運動の偉大な効果。

ひと口に運動と言ってもイロイロ。そのうちどんな運動が、BDNFの増量にいちばん効くのだろう。

運動でBDNFが増える。そんな世紀の発見がなされたのは、1995年。回転するランニングホイールを走らせたマウスで観察されたのが最初だ。これは、ヒトでいうならトレッドミルで走るようなもの。その後、ヒトでもジョギングのような有酸素運動で、BDNFの分泌が促されると確かめられている。

「BDNFが増えたという報告が多いのは有酸素運動。少数ながらも筋トレでも増えるという研究もあります」(井上先生)

有酸素でも筋トレでも重要なのは無理しないこと。高強度でストレスがかかる運動を行うと、コルチゾールというホルモンが出る。このコルチゾールがBDNF分泌を抑えてしまうのだ。

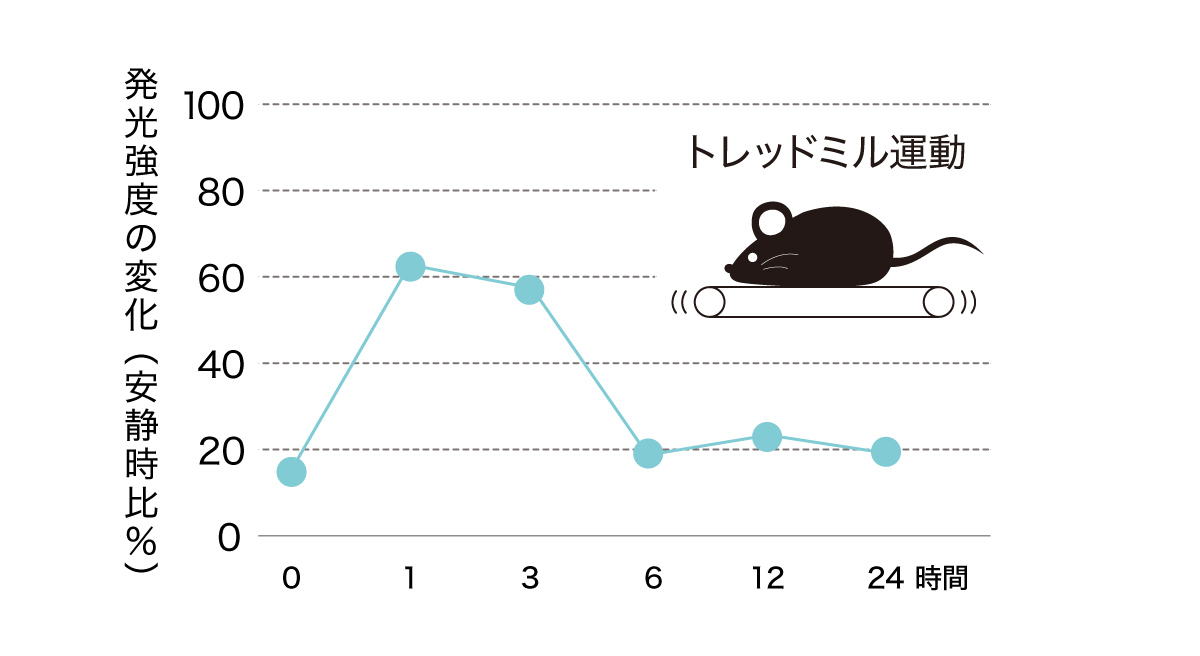

運動後の脳内におけるBDNF発現の変化。

マウスにトレッドミルで運動させた後、特殊な技術でマウスの脳内でBDNFがどう変化するかを可視化。BDNFの増加を示す発光シグナルは運動後1〜3時間の間に約60%増加し、運動後24時間でも約20%増加していた。

出典/Inoue T, et al. Temporal dynamics of brain BDNF expression following a single bout of exercise: A bioluminescence imaging study. Neurosci Lett 799: 137120(2023)

Q.次のうちBDNFを増やすエビデンスがある食品はどれか?

正解 2.カマンベールチーズ|ヒントは腸内環境に隠れていそう。

脳のためでも運動はなかなか続かない。いっそ食べるだけでBDNFが増えないものか……と調べたら、ありました。救世主は、白カビで発酵させたフランス特産カマンベールチーズ。

下のグラフにあるように、カマンベールチーズを3か月間毎日食べ続けると、血中のBDNFが増えてくる。

「その理由は明らかではありません。ただカマンベールチーズのようなナチュラルチーズは発酵食品ですから、腸内環境に良い影響を与えている可能性がある。腸内環境を介してBDNFの産生を増やすことも考えられます」(笹井先生)

カマンベールチーズのほかにも、高カカオチョコレートに多いカカオポリフェノール、大豆に含まれるイソフラボンもBDNFを増やすという報告があり、各国で研究が鋭意進行中だ。

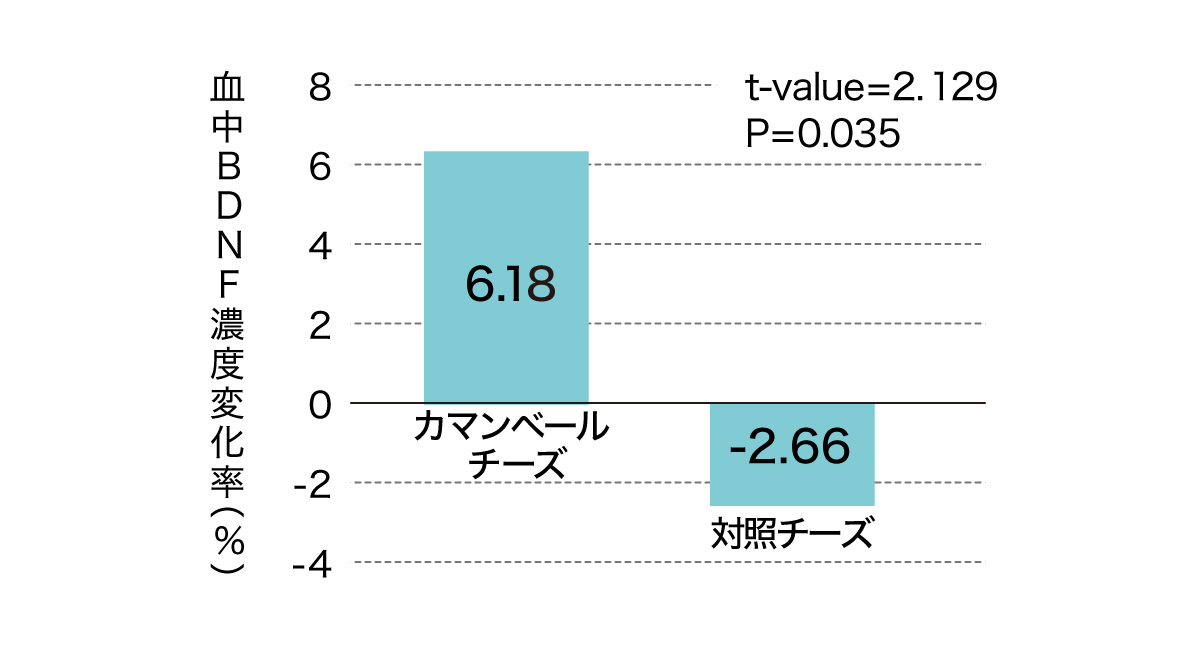

チーズの摂取によるBDNF量の変化。

MCI(軽度認知障害)と判断された高齢女性71人を2群に分け、カマンベールチーズとプロセスチーズを1日2ピースずつ3か月間摂取。3か月を置き、摂取するチーズを入れ替えて同様のことを実施。カマンベールチーズ摂取群でBDNFが増えている。

出典/Suzuki T, et al. J Am Med Dir Assoc, 2019; 20(12): 1509-1514.e1502