教えてくれた人

井ノ口馨(いのくち・かおる)/2009年より富山大学学術研究部医学系教授。19年卓越教授就任。20年に設立されたアイドリング脳科学研究センターのセンター長も兼任。長年にわたり「記憶」のしくみを研究。

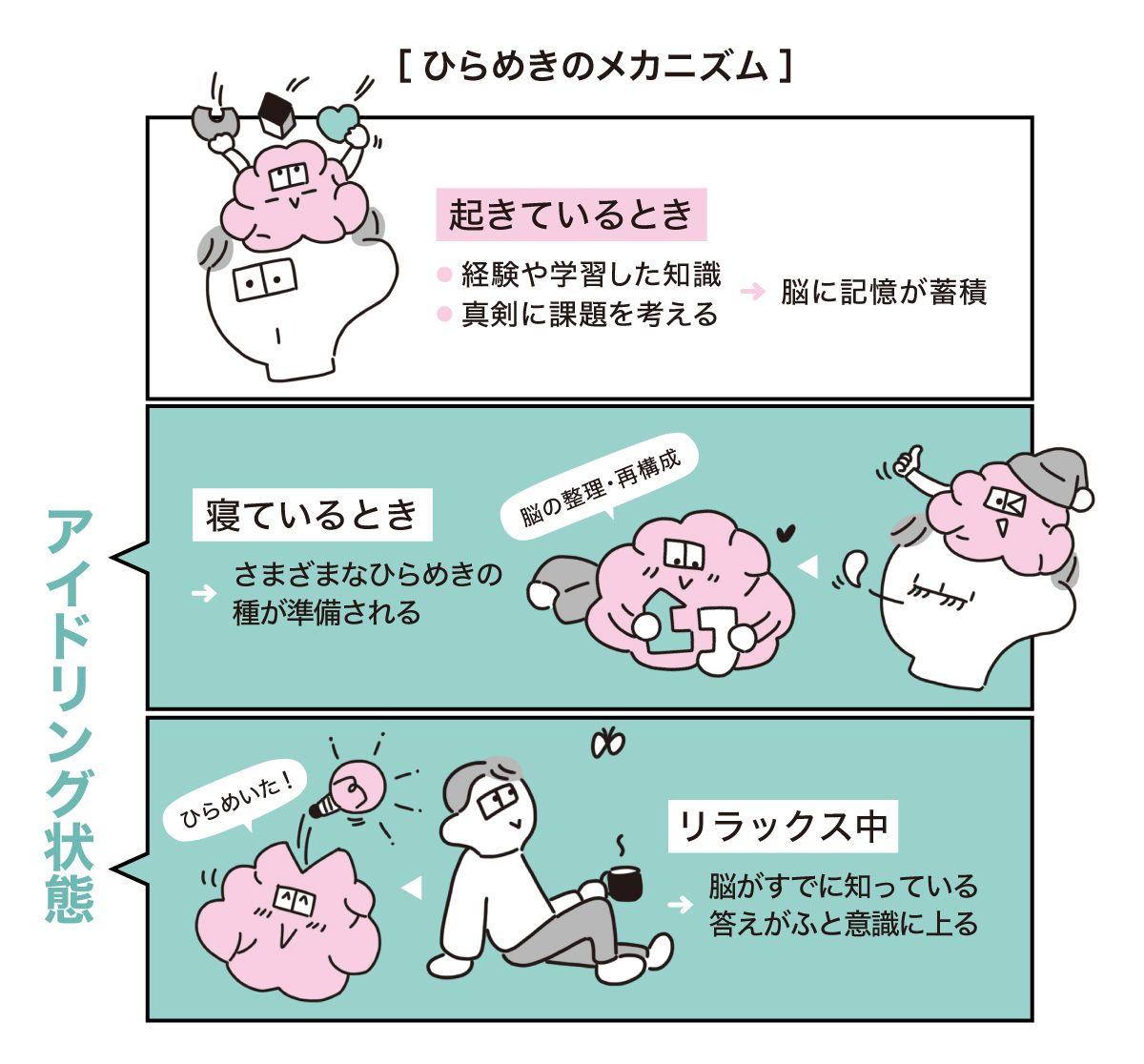

画期的アイデアはいつ生まれる? ひらめきのメカニズムを知る。

予期せぬタイミングで、いいアイデアを思いついた経験はないだろうか。古代ギリシャの数学者・アルキメデスは、公衆浴場の湯船に入り、水が溢れた様子を見て体積の測定法を発見。「ユーレカ!(わかった!)」と叫んで走り出したという逸話がある。これこそが、まさにひらめきの瞬間だ。

ひらめきという現象は、まだ謎が多い。なぜなら、ひらめきは一瞬の出来事であり、脳内で何が起きているのかを正確に計測するのが難しいから。「ただし、近年の研究によっていくつかの手がかりも見えてきた」と語るのは、井ノ口馨さん。

我々は日々の経験や知識を「記憶」として脳に蓄積しているが、それらは通常、個別に存在している。ところが、ある時ふと、記憶同士が結びつき、新しいアイデアとして意識に上ることがある。これがひらめきの正体。

「ひらめくためには、睡眠中やリラックス中、つまり脳が何も考えていない“アイドリング状態”を活かすことが重要です」

つまり、ぼーっとしているのが正解!? その謎をひもとこう。睡眠中やリラックスしているとき、つまり脳が「アイドリング状態」にあるときにひらめきが起きる!

寝ている間にいいアイデアを脳が準備している。

脳の神経細胞であるニューロンは、睡眠中、休むどころか積極的に“ひらめきの種”を準備するために活動を続けているらしい。

「ノンレム睡眠中(深い眠り)は、日中にインプットした情報を“整理”して重要なものを選択し、記憶を定着させている」(井ノ口さん)。このとき、過去の記憶と照らし合わせてランダムに関連づける作業が行われているという。

「一方、レム睡眠中(浅い眠り)は、脳が記憶同士をつなぎ直して“再構成”します。ここではランダムな組み合わせというより、将来起こりそうなことを予測し、あらゆる答えを準備しています」

つまり、レム睡眠中は自由な創造の時間。まだ潜在意識下にあるが、ひらめく準備は万端なのだ。

ぼーっとしているときこそひらめきのチャンス!

寝ている間に脳内にスタンバイされたひらめきの種。それがいつ、どんな形で日の目を見るのかは、神のみぞ知るところ。仕事のプレゼン中や全力でスポーツをしている最中に「ひらめいた!」なんて経験はあまりないはず。

それなら、ひらめきの瞬間はいつ来るのか? 答えは「ぼーっとしてるとき」だ。

「散歩中、お風呂の中、窓の外をなんとなく眺めてるとき。そんな何気ないときに、脳のガードがふっと緩む。すると、眠っている間に仕込まれたアイデアが、突然ぽんっと顔を出すと考えられます」

だからこそ、ひらめきの確率を高めたいなら、「アイドリング状態」を意識的に作ろう。そして「脳内にアイデアはある」と信じてひらめきを待つのが正解だ。

ジャンクな情報はひらめきの邪魔をする。

脳に蓄える素材がジャンクだと、いいひらめきにはつながらない。だらだら見てしまうSNS投稿の数々、ネガティブなゴシップニュースや憶測まみれの話題等々。これらはすべて脳にとってはノイズ。

「中身の浅い情報が増えると、脳が記憶の整理や再構成をする際の妨げになります」

さらに、怒りや不安などの感情も要注意。「強烈な感情は記憶に刻まれやすいが、アイデアを生み出す余裕を奪ってしまいます」。

スマホがすべて悪ではない。情報の裾野は幅広い方が、多彩なひらめきにつながる可能性がある。大切なのは、量ではなく質。脳に「これは大事」と思わせる良質な情報だけが、あとで意外な組み合わせとして顔を出すはずだ。

アイドリング状態を組み込むのがカギ! 毎日のひらめきルーティン。

ひらめきには真剣なインプットとあえての余白が大事!

「狙っては出せないけれど、ひらめきを得やすくする方法はある」と井ノ口さん。まず意識すべきは質の高いインプット。

「使えると思った情報を毎日1個だけメモします。ネット記事でも雑談でもOK。重要なのは自分で残したいと思ったものにちゃんと向き合うこと。それがいいひらめきにつながる記憶となります」

もうひとつ重要なのが、アイドリング状態を日常に組み込むこと。カフェでぼーっとしたり、温泉でリラックスしたり。そんな「考えすぎない時間」をあえて作ると、脳がふと動き出して、アイデアが浮かぶ確率が増える。

井ノ口さんも実践する日々のルーティンを取り入れよう!

朝|朝起きてひらめいたことはすぐにメモ。

ベッドから起き上がった瞬間、いいアイデアが降りてきたのに、ちょっと歩いたら何だっけ?とはよくあることだ。「そんなときのために、いつも枕元にメモとペンを置いています。スマホに音声を録音してもいいですね」。起床後の一瞬のひらめきを逃すべからず。

朝の「アイドリング状態」の作り方

朝のウォーキング中にアイデア降臨!?

ウォーキングやランニングを朝の日課にしている人も多いだろう。「何かに集中せずにリラックスしながら歩いたり走ったりしているとき、“あ、あれってこういうことかも?”と降りてくることがあります」。ぼんやりしながらの夕方の散歩もお薦めだ。

通勤中は、ぼんやり過ごしてひらめきを待つ。

通勤電車の中では、スマホを見て過ごす人が圧倒的に多いだろう。「スマホの画面に集中するよりも、何も考えずにぼんやりと景色でも眺めている方が、ひらめきのチャンスが訪れます」。新幹線や飛行機の中など、適度なノイズがある場所もひらめきを助けやすい。

日中|始業後すぐに重要な課題に取り組む。

朝一番に手をつけるべきは、一筋縄ではいかない案件。「まずは最も重要な課題に20〜30分取り組みます。その時間では当然クリアできないので一旦やめ、急ぎの仕事を片付けます」。課題を放置している間に、脳は解決策を考えてくれる。ひらめきを信じて待とう。

朝の重要な課題にもう一度取り組む。

急ぎの仕事が終わったら、放置していた朝の課題に再び取り組もう。「午後や夕方になり、いざ、重要な課題に取り組むと、道筋がパッと開けて簡単に片付いてしまうことがあります」。時間ばかり過ぎて途方に暮れるより、少し時間を置いて脳にまかせるのもアリ。

やるべきことに集中して脳にインプット。

脳内に記憶の蓄積がなければ、ひらめきは起こりにくい。「起きているときに真剣にインプットすることで、寝ているときに脳が勝手にそのことを考え始めます」。考えない時間も大事だが、脳に情報を詰め込むことは、いいひらめきの種に欠かせない。

昼の「アイドリング状態」の作り方

カフェでブレイクスルーがあるかも。

仕事が進まないときは、ずっと考え続けるより、別のことをして脳をリセットするのが賢明。「カフェのような適度にザワザワとした環境は、潜在意識にあるひらめきを意識に上げやすくします」。隣の会話に聞き耳を立てたりせず、ぼーっとすることが重要だ。

筋トレのインターバル中に降りてくることも!

仕事終わりにジムでカラダを動かすことは、日中の思考をリセットできるナイスな選択。「筋トレのインターバル中は、頭の中が空っぽなことが多い。そんなときにアイデアがふっと降りてくることがあります」。もし、ひらめいたら、忘れないように即メモして。

夜|寝る前の1分間、課題をリマインドする。

ひらめきの確率を高めるのが、睡眠前の1分思考術。「ベッドに入り、1分間だけ解決したい課題をリマインドすると、脳は寝ている間に答え探しをしてくれます」。長く考えすぎると寝つけなくなるので要注意。熟考せず、ぼんやりと思いを巡らせるのがコツだ。

夜の「アイドリング状態」の作り方

湯船につかっているとふいに……!

入浴時はひたすらカラダを緩めることに徹するべし。「湯船につかってリラックスしていると、アイデアのピースがカチッとはまることがあります」(井ノ口さん)。髪を洗ったり、ドライヤーで髪を乾かしたりしている最中に、ひらめきが訪れる可能性も。

週末も「好きに過ごすひととき」にひらめきが舞い降りる!

自分に合ったリラックス方法がひらめきにつながることも。

「私は温泉が好きなので、週末の旅行中に1つのテーマに絞って考える“1湯1題”という方法を実践。風呂に入る前に課題についてリマインドしておくと、湯船の中でいい解決策をひらめくことがあります」