「話せる人」が実践するコソ練とは? コミュニケーション脳の鍛え方。

自分から話す、簡単な会話をする、そして人の話を聞く。簡単に聞こえるけど意外とできない人も多い。また、話せる人は同時にコソ練もしている。その方法を紹介。

取材・文/井上健二 イラストレーション/沼田光太郎 取材協力/松岡綾子(グロービス経営大学院教員、公認心理士)

初出『Tarzan』No.905・2025年6月19日発売

教えてくれた人

松岡綾子(まつおか・あやこ)/グロービス経営大学院教員。病院やクリニックの精神科でカウンセリング、心理検査を多数担当。現在ビジネスパーソンのメンタルヘルスに関わる活動に従事する。上智大学大学院修了。公認心理士。

まずは3ステップで会話の基礎力を養成。

「鳥も会話している」なんてことが発見されて話題となっているが、それでも他者と盛んにコミュニケーションが交わせるのはヒトの特性。支えるのは脳だ。

コミュニケーションはアウトプット(発話)とインプット(傾聴)で成り立つ。前者に関わるのはブローカ野、後者に関わるのがウェルニッケ野と呼ばれる言語中枢。さらに状況や場の雰囲気を踏まえて会話を円滑に交わすには、知的活動を統括する前頭前野の働きが不可欠。

「苦手だからとコミュニケーションを避けると、前頭前野から衰退が始まる恐れがあります」(公認心理士の松岡綾子さん)

まず3段階で基礎力を養成。ここではより実践的にコミュニケーション脳を磨こう。

会話の基礎3ステップ。

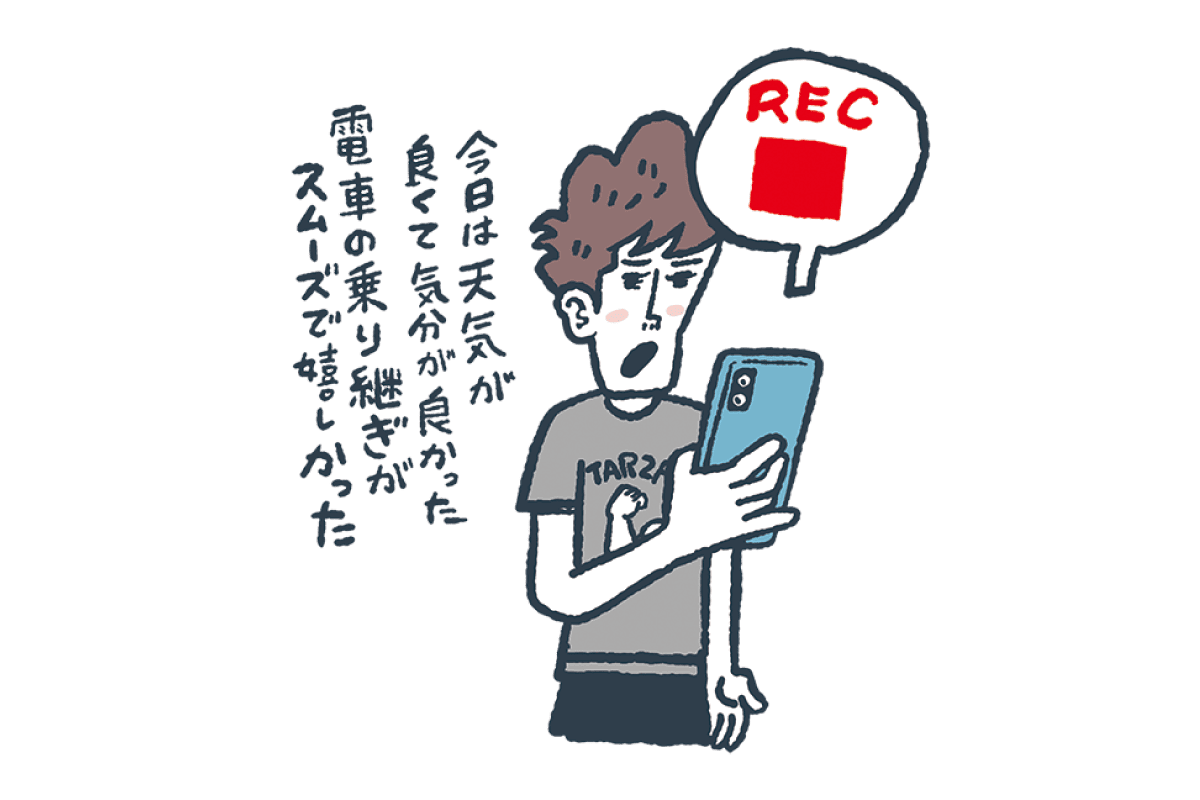

【ステップ1】発話|セルフトークで自らの声と話し方を客観視。

アウトプットを控える人には、どのようなボリュームやトーンの声で話すべきかにすら、戸惑っているタイプも少なくない。ならば基本のキは、声に出して表現する訓練。手軽かつ有効なのは、1日1回スマホやICレコーダーに向かって話してみるセルフトークだ。

「他人を気にせずに行えるので、会話が不得意な人でも問題なくできる。日記を書くつもりで、その日の出来事や感じたことを備忘的に吹き込みます。録音を聞き返してみると、自らの声を客観視できるようになり、“もっと大きな声で話そう”とか“少しゆっくり話した方が伝わりやすいかも”などの気づきがあり、徐々に自信を持って話せるようになるでしょう」

自分が聞いている声は、空気の振動を介した「気導音」と、骨の振動による「骨導音」をミックスしたもの。一方、他者が聞いているのも、スマホなどに録音されるのも気導音のみ。録音で確かめてみると、自分の声が先方にどう届いているかも確認できて安心だ。

【ステップ2】挨拶|「おはようございます」で意思疎通の土台作り。

アウトプット下手な人に次に薦めたいのは、「おはようございます」「ありがとうございます」といった日常的な挨拶の励行。

会社の新入社員研修でも、初めに教わるのは自ら率先して元気に挨拶することの重要性。明るく挨拶をされて嫌な気分になる人はいない。相手はポジティブなイメージを持つから、活発な意思疎通が生じる土壌が養われる。それは社内の雰囲気作りや、社外の人との付き合いに好ましい効果を生む。

利害関係もある仕事絡みの人に挨拶するのは心理的なハードルが高いと感じるなら、コンビニやカフェのスタッフからトライ。

「対面したら目と目を合わせて、笑顔で“こんにちは”。会計を済ませたら、再び笑顔で“ありがとうございます”と言ってみましょう。それが自然に行えるようになったら、“今日も暑いですね”などとひと言プラスしてみます。この“練習”でハードルを下げたら、仕事関係の人に対しても積極的な挨拶習慣を身につけてください」

【ステップ3】傾聴|4つのポイントを守って聴き、「好意の返報性」を引き出す。

人の話をじっと聞けなかったり、途中で腰を折ったりする人は多い。それだとコミュニケーションはすれ違う。「傾聴」しよう。

「傾聴」するための4つのポイント。

1.【相槌を打つ】…「そうなんですね」「なるほど」などを挟む。

2.【オウム返し】…相手の言ったことをそのまま返す。

3.【要約して返す】…「要するに‥‥」と相手の言い分を要約する。

4.【質問する】…聞いてほしそうな点を「〜ですか?」と聞く

初級編は1.相槌を打つ+2.オウム返し。うんうんと頷きながら「そうなんですね」「なるほど」といった合いの手を入れて聞くのが1。「辛かったんです」と言われたら「辛かったんですね」とそのまま返すのが2。この2つを実行するだけでも傾聴力は上がる。

中級編は3.要約して返す+4.質問する。相手の話を「要するにこういうことですね」と短くまとめて表現するのが3。話の流れに沿い、向こうが突っ込んでほしそうなところに聞くのが4。少々難しいが、続けるうちに慣れてくる。

「ヒトには、好意を受けると好意を返したくなる“好意の返報性”という心理があります。傾聴を続けると、相手は“せっかくじっくり聞いてくれたから本音で話そう”と思うもの。こちらの話も傾聴してくれるので、コミュニケーションが深化します」

「傾聴」には心構えがいる。

傾聴には前述のようなコツもあるが、その実践には心構えが求められる。これがないと、相手からは「小手先のテクで誤魔化そうとしている」などと反感を買うのがオチ。

心構えには1.共感的理解、2.無条件の肯定的関心、3.自己一致で聞くという3つがある。

- 共感的理解は、価値観も立場も異なる相手に寄り添い、まるで自らが感じているかのように分かろうとする気持ち。

- 無条件の肯定的関心は、先方の言い分を無条件に肯定せよという意味ではない。自分と違う意見だったとしても、「彼はそう思っているんだな」と冷静に認識することだ。

- 自己一致で聞くとは、話の内容に対して「いやいや、それは全然違うでしょ」と否定的に感じたとしても、否定も肯定もしないフラットな心を保って最後まで聞くこと。

「1と3はやや難しい。まず2.無条件の肯定的関心を徹底するように意識してください」

4つのコツでコミュ力を格上げ。

コミュニケーションは、仕事も日常生活も豊かにする魔法。アウトプットもインプットも格上げするポイントを知っておこう。

1.適切に自己開示する。

居酒屋などで、スタッフのネームカードに「趣味:サーフィン出身地:沖縄」などと書かれていることがある。これは「自己開示」の一種。こちらから先に価値観などをさらけ出せば、それが呼び水となってコミュニケーションを活性化できる。

いきなり「趣味は何ですか?」と聞くと「別にありません」といった塩対応が返ってくることも。「なぜこっちばかり情報開示しなくちゃならないの?」などと反発を買うのだ。

そこで自己開示から始め、「僕はゴルフを昨年始めてハマっているんだけど、あなたがハマっているものって何かありますか?」などと問いかけてみる。すると「私は苔玉作りがマイブーム。見ているだけで癒やされます」といった具合に、会話が弾むようになるだろう。

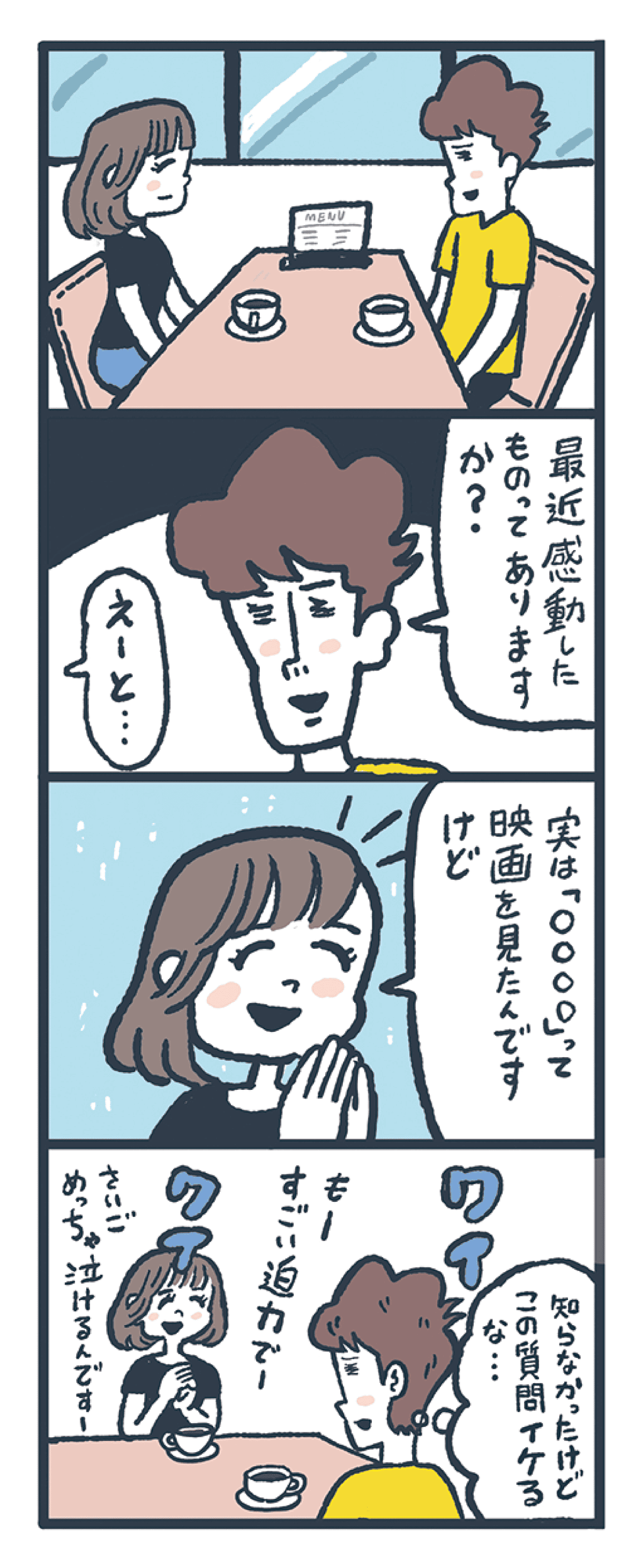

2.話のネタを用意しておく。

知り合いとは打ち解けて話せるのに、立食パーティで初めましての人と話すのは不得手……。そんな内弁慶タイプは、会話のきっかけとなるネタを事前にいくつか用意しておくと便利。

「私の鉄板ネタは“最近感動したものはありますか? ”というもの。本や映画などとジャンルを限定しなければ、誰でも生き生きと語りたいコンテンツがあるもの。その際も“この間配信で観た韓流ドラマがツボすぎて”などと自己開示から始めましょう」

上で紹介した1日1回のセルフトークも、ネタ作りに役立つ。「先日京都へ出張したら、インバウンドの外国人だらけで驚きました」といったリアルな雑感を振りに使えば、「大阪万博も外国人観光客で賑わっていましたよ」と話が広がるはず。

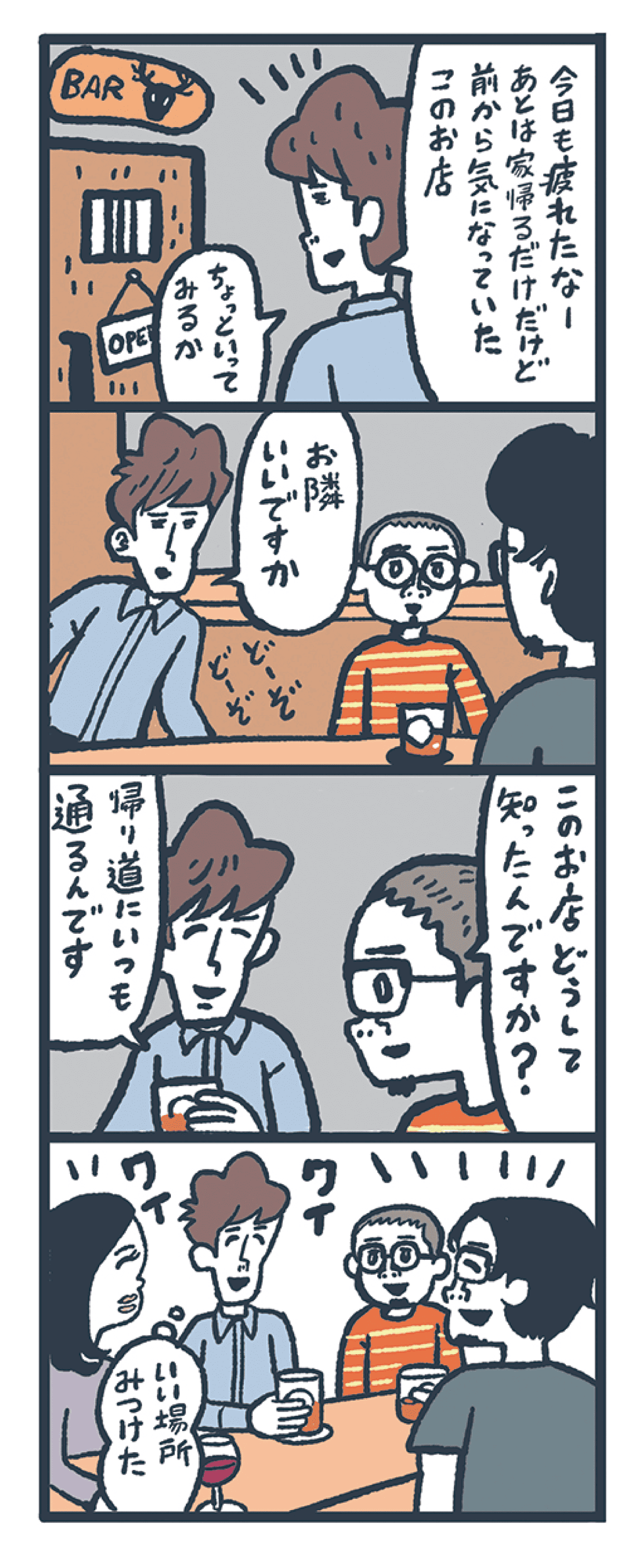

3.サードプレイスでの会話が生涯使えるコミュ脳を育てる。

自宅、仕事場に次ぐ、サードプレイスの大切さが語られるようになった。コミュニケーションでも、サードプレイスは大事。

毎日のように顔を合わせる家族や同僚、気心の知れた仲間だと以心伝心であまり頭を使わなくても話が成立する。それでは残念ながら脳の刺激にはならない。ランニングクラブ、町内会、消防団、ビジネススクールなど、サードプレイスでのコミュニケーションはそれとはひと味もふた味も違う新鮮なもの。

「この先退職すると、仕事絡みの人間関係が途絶えて、コミュニケーションが激減して脳の刺激が少なくなり、認知症の誘因にもなりかねません。サードプレイスでの会話や人間関係があれば、退職や配偶者との死別があっても、脳を若々しく保てるのです」

4.ネット時代の人付き合いの距離感の保ち方。

近年アプリやメールを介したテキストでのやりとりも増えた(ちなみに文章を読むのは脳の「角回」という部位の機能)。ビジネスマナー的には頂戴した連絡にはできるだけ早く返信すべき。でも、ひっきりなしに連絡が来る相手に、基本マナーを厳守しすぎるとその対応で手一杯になり、他の業務に悪影響が及ぶ。

「緊急の案件は即レスが鉄則ですが、畳み掛けるように緊急性の低い連絡が何度も入るなら、いつ返信するかは受信サイドでコントロール。日中に入った連絡は、終業時刻の間際に返答すれば、仮に即レスが戻ってきても回答は明日まで持ち越せます」

返信が遅くなるのは、内部できちんと検討を重ねているから。そうしたスタンスを堅持し、やりとりの主導権を握ろう。