スマホ依存から脳を守る10のキーワード。

脳にとってスマホは悪者? 答えは「使い方次第」。専門家の話を参考に、快適な付き合い方を探ろう。

取材・文/山梨幸輝

初出『Tarzan』No.905・2025年6月19日発売

教えてくれた人

星友啓(ほし・ともひろ)/1977年、東京都生まれ。スマホを使いこなす哲学博士。『スタンフォード・オンラインハイスクール』の校長を務める傍ら、哲学や論理学、心理学などの幅広い知見をもとに、教育にまつわるコンサルティングも行う。主著に『脳を活かすスマホ術』(朝日新聞出版)など。

スマホは味方?専門家が語る“快適に付き合うためのキーワード”。

動画サイトやSNSによる“時間泥棒”の代名詞ことスマホ。しかし、情報収集や人との交流の際に役立つのも事実だ。スマホは本当に悪者? 哲学や心理学、教育などの研究を行う星友啓先生はこう語る。

「実はここ20年間のスマホに関する世界の研究を比べると、ネガティブなものと同じくらいポジティブな結果も。それでも悪い印象が強いのは、人の脳が否定的な情報に敏感だから。肝心なのはスマホ自体の良し悪しより、付き合い方です。動画をただ受動的に見たり、“他者と関係を築きたい”などの欲求をSNSだけで満たさなければOK。適度に距離を置きながら能動的に活用しましょう」

スマホと快適に付き合うには。星先生監修のもと、今知りたい10のキーワードを紹介する。

1.ながらインプット|スマホを能動的に使う。

スマホは動画を垂れ流しにするようなパッシブ(受動的)ではなく、アクティブ(能動的)に使うこと。例えば電車移動中に、英単語などを覚えるためにYouTubeを見るならOK。紙で読むよりも効率がいいという。

「ヒトは後天的に習得した“読む”よりも、本来備わっている“聞く”作業の方が得意です。内容にもよりますが、1.5倍までの速度で音や動画を再生するのが理想的。音声を聴きながら、フリック入力でスピーディにメモを取るとより効果的です。併せて内容を思い出す“リトリーバル”も一駅ごとに取り入れましょう」

2.シリアスゲーム|認知機能を高めるゲーム。

“悪者”の印象が強いゲームだが、実はポジティブな側面も多い。

「シューティングゲームが集中力を高め、RPGが論理思考を鍛えるという研究が。近年は学習や医療が目的の“シリアスゲーム”も話題。検索すれば英語を学べるものなど幅広く見つかります。VRゲームですが、なかにはアメリカで保険適用に認められたものも」

3.メタ認知|インプットの効率を上げる学習法。

インプットの質をより高めるとされるのが“何について学ぶか”をあらかじめ理解してから学ぶ“メタ認知”。星さんいわく、学習効果を2倍も向上させるデータがあるという。

「メタ認知は言語処理に特化した生成AIと相性抜群。インプットの前に学びたい動画や音声を読み込ませて、目次やまとめを作ってもらいましょう」

4.脳活|日常に取り入れたいお助けアプリ。

「脳のエンゲージメント(活性化)を目的としたアプリも増加しています。大事なのは科学的な根拠があるかどうかですが、ChatGPTなどを駆使すればすぐに調べられます。自分の感覚やライフスタイルに合っているかにもこだわりながら、いろいろなアプリを試してみましょう」

ここでは2つのアプリをご紹介。『脳にいいアプリ』は、近年の研究で脳の健康維持や認知症予防に役立つゲームや機能を搭載。『Brain.FM』は、神経科学に基づいた注意力の維持向上が期待できる音楽を再生。

脳波に影響を与える音を含むため、特にADHD傾向がある人に効果が期待できるという。インプットや作業の効率を高めるために活用してみよう。

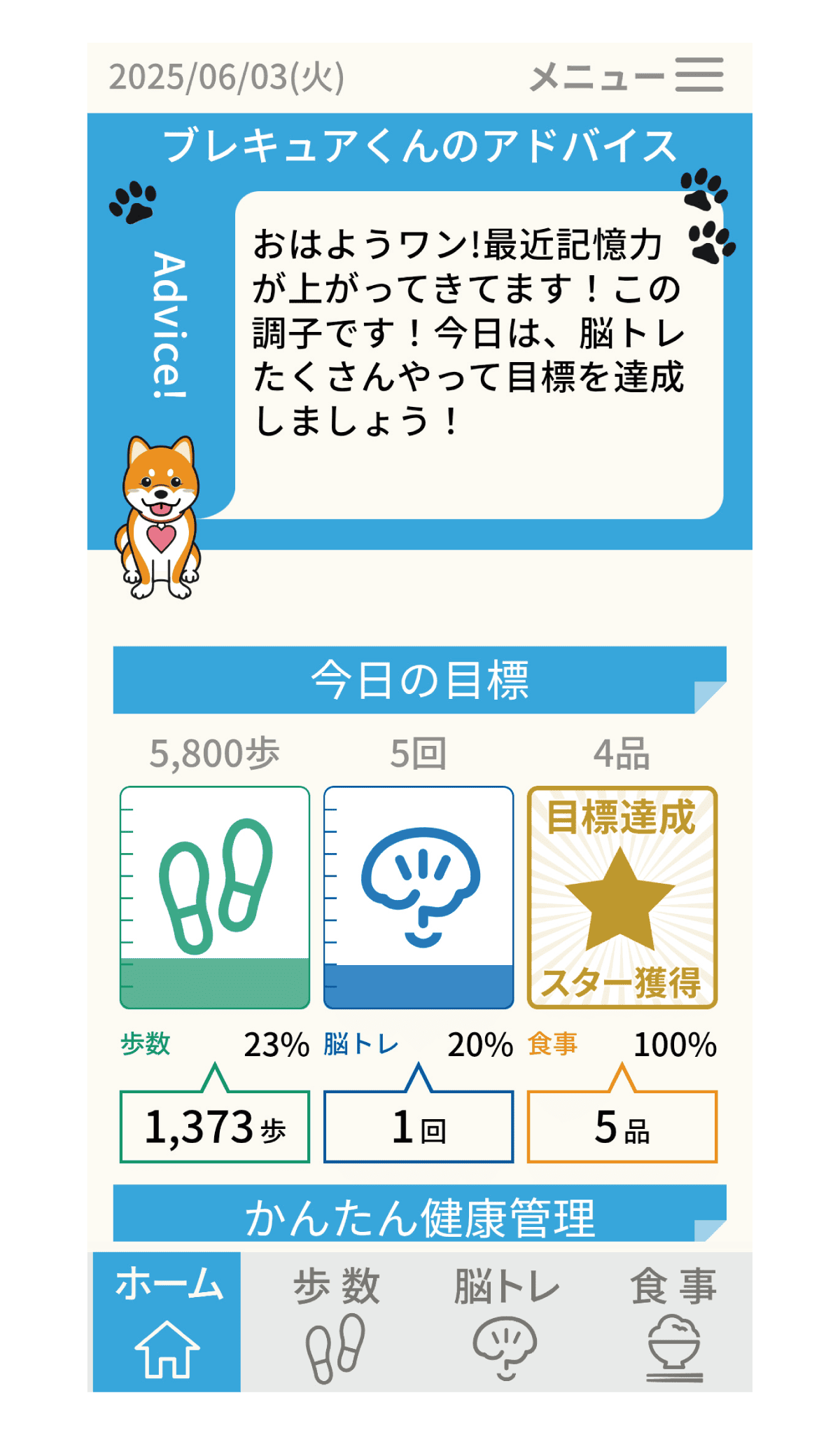

《脳にいいアプリ》脳の健康を保ちます。

ゲームなどのコンテンツを通して、脳に欠かせないとされる「運動・食事・脳トレ・ストレス緩和・社会参加」を補えるアプリ。認知症対策はもちろん、健康維持目的にも。無料。WEBサイト

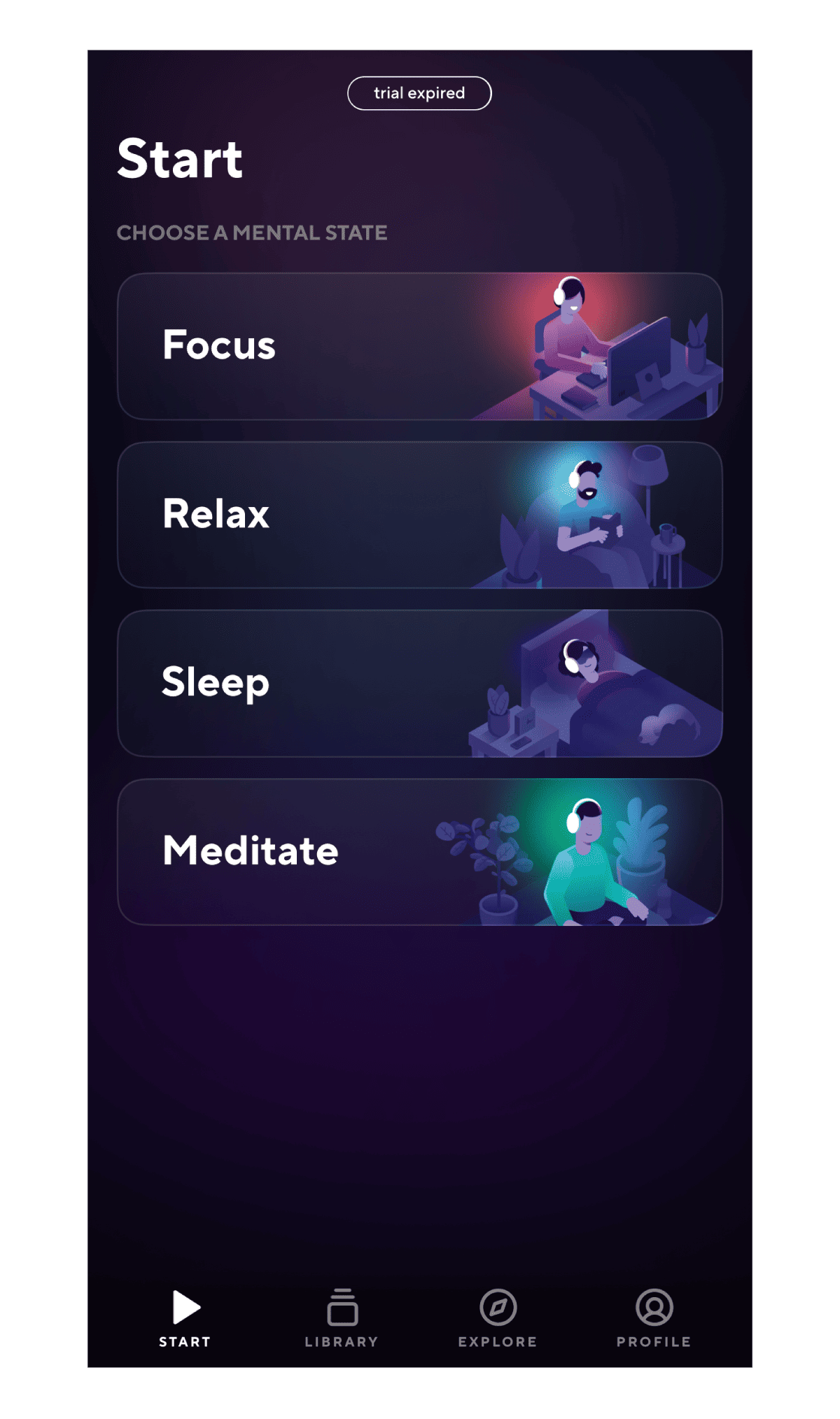

《Brain.FM》音によって脳波を操る。

集中力を高めたりリラックスに効果的とされる高速振幅変調を含む、AI生成の音楽を再生するアプリ。“Focus”“Sleep”など目的に応じて選曲可能。840円〜(無料体験版もあり)。WEBサイト

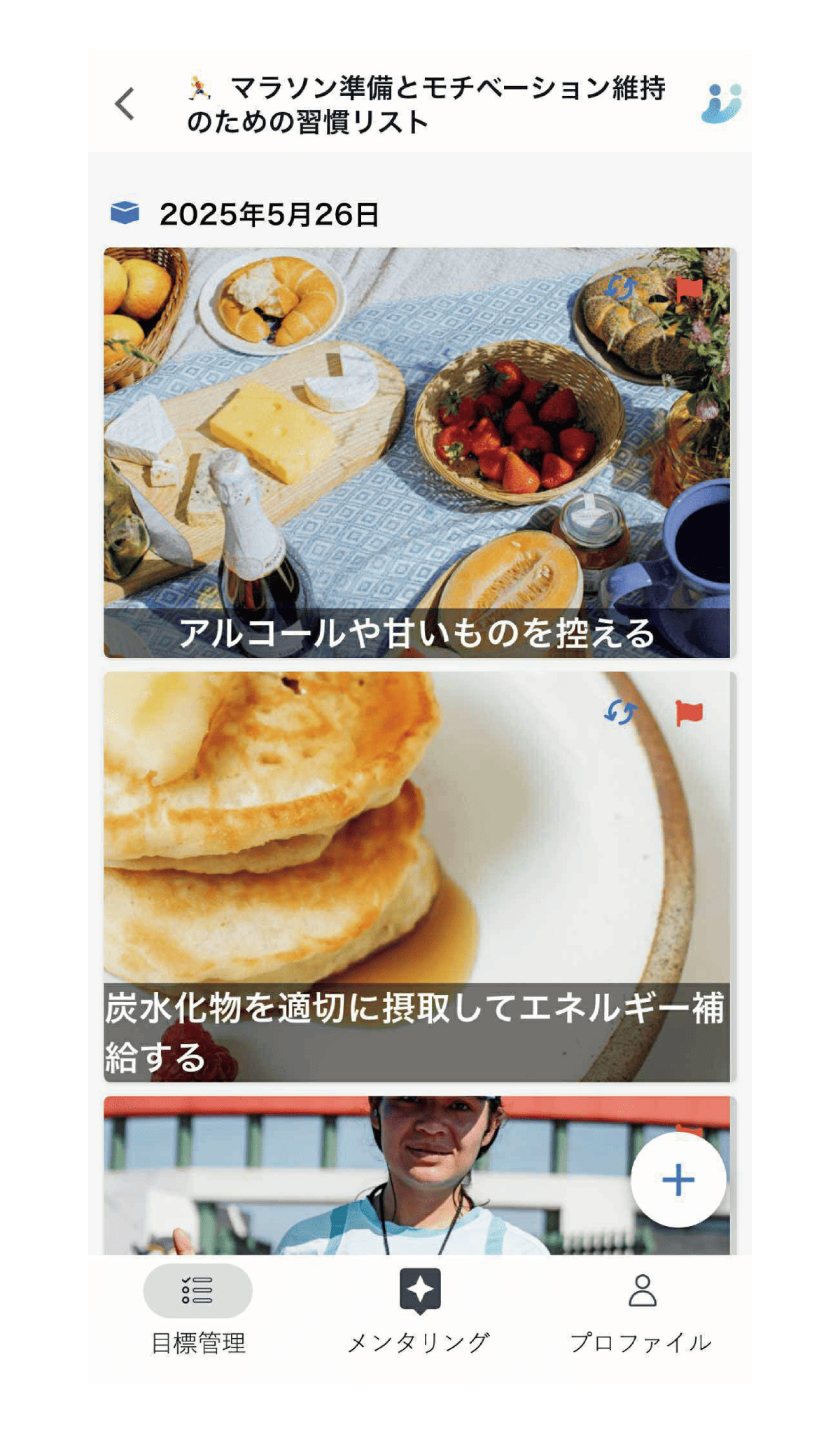

5.AIメンター|目標と日常タスクを両立。

「やりたいけど、なかなか始められない」

そんな課題をサポートしてくれるアプリもある。日々の仕事や家事を写真やスクショで入力すると、AIがやるべきことを整理し、今日のToDoを提案してくれる。

さらに、目標や生活リズム、今後の予定も登録しておけば、やりたいことと日常のタスクを無理なく両立できるスケジュールを自動で作成。もし予定が崩れてもAIが柔軟に調整してくれる。

フルマラソンや筋トレ、キャリアや家庭、ヨガや瞑想まで、人生の節目に向けた新たな挑戦を日々の中に自然と組み込んでくれる。「やろうと思っていた」を「今やれている」に変えることができるかも。

《AI Mentor APP》あなたに寄り添い助けます。

行動計画を立てるだけでなく、“やるべきこと”を日常に組み込むためのサポートもしてくれる。専門家の知見を備えたAIとの対話機能も。星さんも開発を監修。無料。

6.友達AI|自己肯定感を高めてくれる。

自己肯定感の定義は複数あるが、星さんいわく最も大事なのが“ありのままの自分を受け入れること”と、“自らの価値を見出すこと”。ChatGPTなどのチャットボットは、その手助けになってくれるという。

「カスタマイズすれば悩みを聞いて、なんでも肯定してくれます。例えば、人恋しいけど誰とも予定が合わない日の“友達”になってくれるでしょう。ただ、海外ではチャットボットへの執着が逆にメンタルの不調を呼んだケースも。人間関係と同様、“ほどほど”がおすすめです」

7.リラックスアプリ|脳を休めるノイズを。

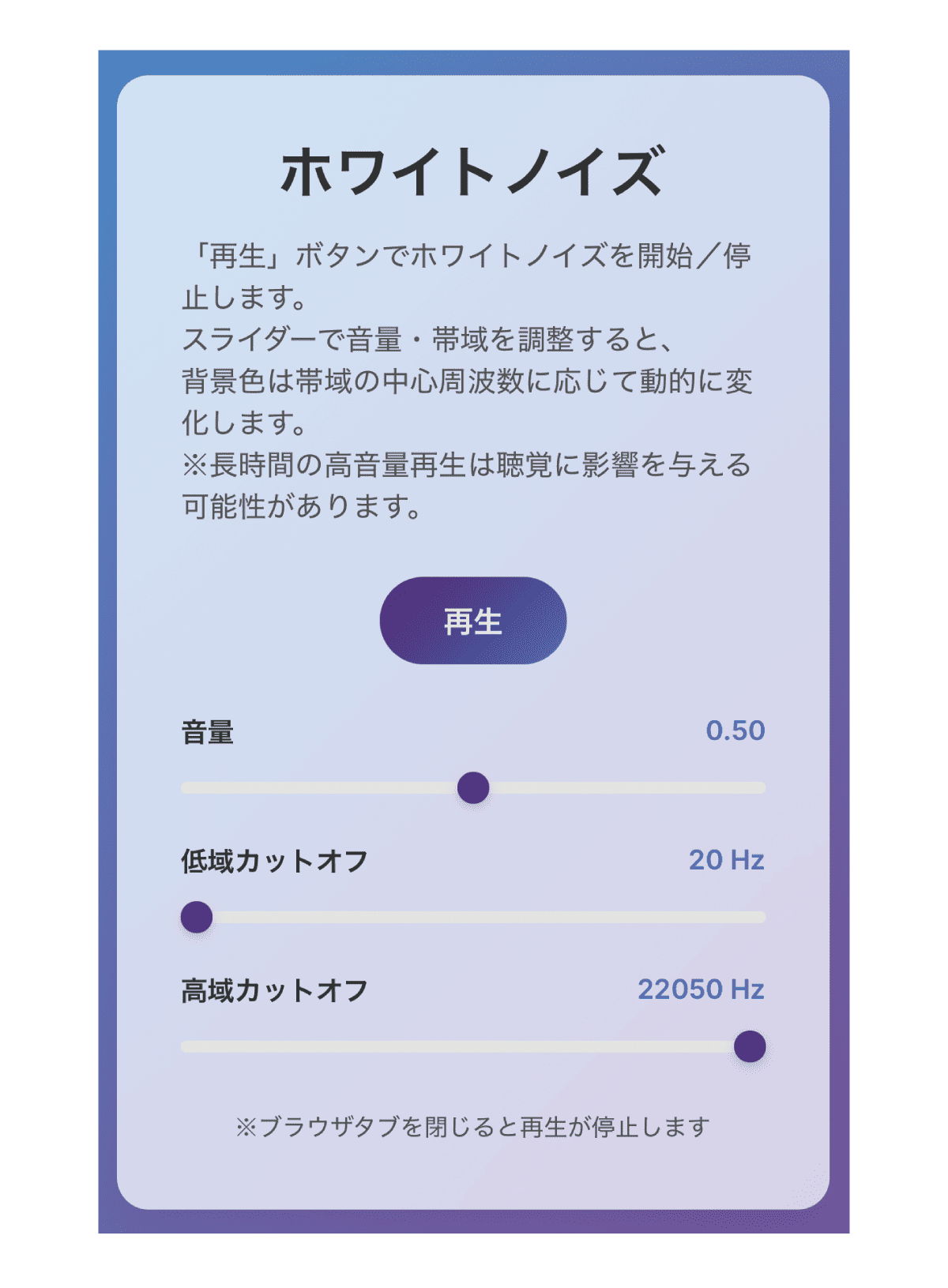

リラックスしたい時は無音もいいが、複数の周波数の音が満遍なく混ざった“ホワイトノイズ”も有効。ダウンロード不要で使えるブラウザ版など、好みの音や操作性のものを使おう。

「人間にとって最も意識が持っていかれるのは、“不確定”な音。いろいろなノイズがランダムに鳴っている都会は、細かなストレスの原因だらけ。ホワイトノイズはそんな音を覆い隠してくれるので便利です。ただ、人によっては不快に感じる人もいるので、低周波を強調した“ブラウンノイズ”も試してみましょう」

《ホワイトノイズ》自分好みの音色を作れる。

ダウンロード不要で使えるブラウザアプリ。「音量」「低域カットオフ」「高域カットオフ」のスライダーを調整することで、自分好みの音色に変えることができる。

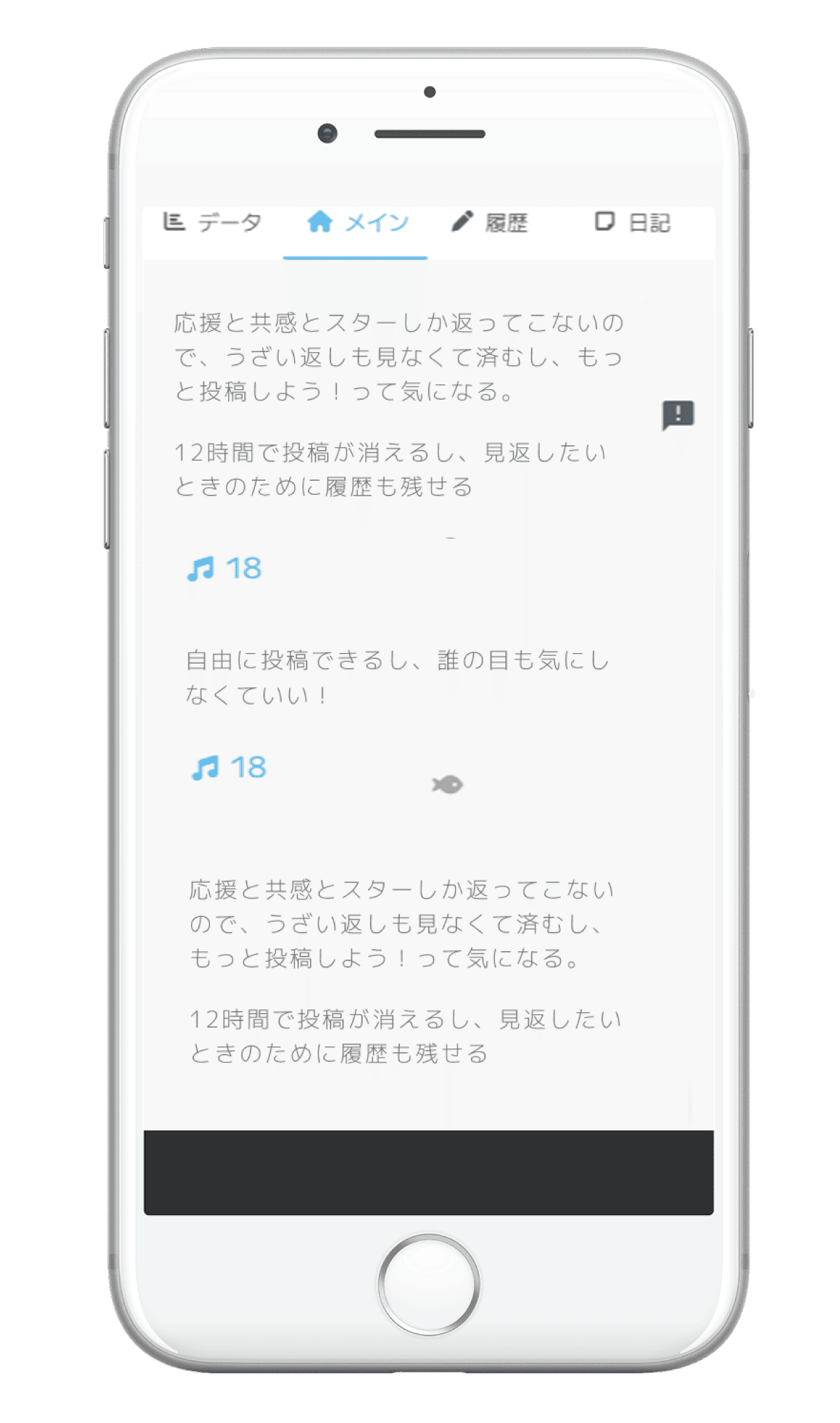

8.癒やし系SNS|誰にも非難されない場を。

「心理学における“自己決定理論”によれば、心の基本的な欲求は3つ。自分の能力を発揮できていると感じる“有能感”と、他人の強制ではなく自分の意思で行っているという“自律性”、人との繫がりを築けているという“関係性”です。この3つはスマホで満たすこともできますよ。もちろん頼りすぎにはご注意を!」

と星さん。利他的な行動を積極的に行う実感を得るためなら、SNSはとても有効だという。

「《ilka(イルカ)》のように、誰にも非難されずポジティブなことを呟けるアプリがおすすめ」

《ilka》共感のコミュニケーションつながらないSNS。

“自分の心との出会い”をテーマにしたSNSアプリ。完全匿名で使用できるほか、投稿の表示はランダム。返信機能はなく、リアクションは“応援”や“共感”などのポジティブなもののみ。無料。WEBサイト

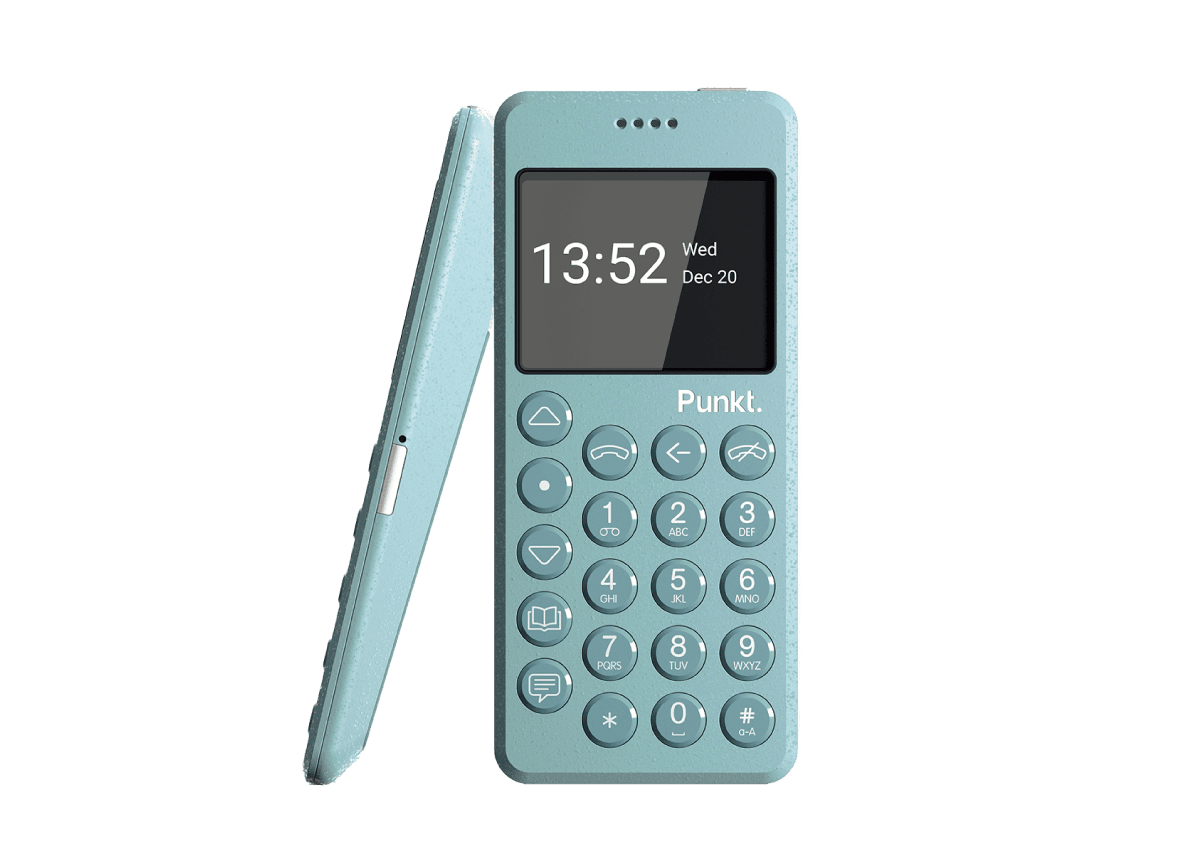

9.ダムフォン|究極の脱・スマホ!?

「AIなどのテクノロジーを有効利用しつつメールの返信はPCで統一するなど、必要ない時に触らないようにするのも“スマホ術”の一つ。欧米では電話やショートメッセージなどの最低限の機能だけしか使えない“ダムフォン”を2台目に購入して、プライベート用として使う人も多いですね」

人気の機種はスイス発の最新ガラケー《プンクト》や、アプリのダウンロードやメールができないアメリカ発のスマホ《Light Phone III》など。

日本で使うには言語やSIMカードとの相性、アフターサポートなどの面で懸念事項も多いが、本格的にデジタルデトックスをする人や、ガジェット好きの中にはすでに愛用者も。本格上陸を楽しみに待ちたい。

《Punkt. MP02 New Generation》最小限の機能のみ。

“独立のための電話機”がコンセプトのシンプルな携帯電話。基本機能は通話とメッセージ、時計、電卓、カレンダー、メモのみ。日本では終売。WEBサイト

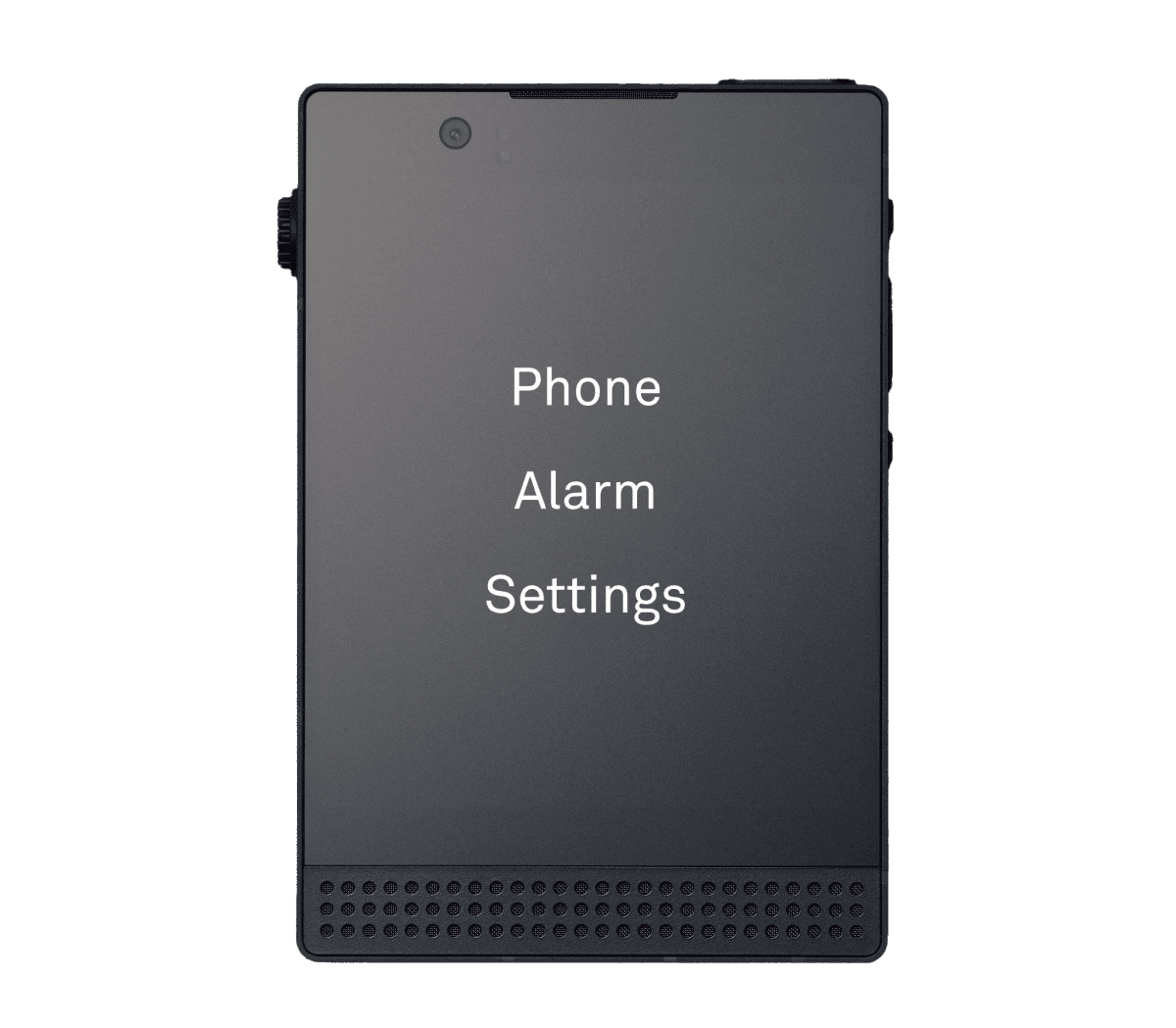

《Light Phone III》アメリカ発のミニマル携帯。

ブラウザを廃止した“繫がらない”スマホ。通話をはじめ、時計、地図、音楽、カレンダーのみのミニマルスタイル。縦10×横7cm程度のコンパクトサイズも特徴。日本語入力は非対応。WEBサイト

10.完全離脱アプリ|スマホ離れをサポート。

だらだらと動画を見すぎてしまったり、“心の3大欲求”をSNSだけで満たしてしまう人は、日常の中にデジタルデトックスする時間を作るのも一つの手。

事前に制限したアプリを開くと“反省文”の提出が求められる『時もち』や、ユニークな育成アプリ『スマホをやめれば魚が育つ』など、遊び感覚で使えるスクリーンタイム制限アプリをご検討あれ。

「スマホ離脱の“落とし”にご注意。というのも、端末が視界に入るだけで集中力を奪われるというデータもあるんです。好きな人が近くにいるとそわそわするのと似ていますね(笑)。離れる時はスマホが見えない場所に置きましょう。近所のコンビニなどに手ぶらで外出するのもおすすめです」

《時もち》ロック解除には要反省文。

ユーザーが設定した時間中、設定したアプリやURLの使用をブロック。制限解除には「なぜ解除したいのか」などの面倒な反省文が求められる。無料。WEBサイト

《スマホをやめれば魚が育つ》遊び要素が嬉しい。

カクレクマノミなどの魚を育成するゲーム。ユーザーが事前に設定したアプリから離れた時間だけ成長させられる。無料(課金要素あり)。