加齢とともに萎縮する脳。若さを維持する秘訣とは?

2025年現在、脳について分かっていることを元に、脳を若返らせる、維持する方法を提案したい。バランス能力と好奇心を与え、脳を90歳まで成長させよう。

取材・文/石飛カノ イラストレーション/ツナ・ダン 取材協力/西剛志

初出『Tarzan』No.905・2025年6月19日発売

教えてくれた人

西剛志(にし・たけゆき)/1975年生まれ。脳科学者。東工大院修了後、特許庁を経て独立。脳の働きと才能の引き出し方を研究。数多くの講演に加え、著書は『80歳でも脳が老化しない人がやっていること』をはじめ、累計40万部を超える。

脳は萎縮する。しかし心配ご無用。

脳の表面は神経細胞本体が存在する灰白質と呼ばれる部分。この部分は早い人では30歳から萎縮する。神経細胞は確かに加齢で減っていくが新生する可能性も大いにある。

1.3〜1.4kg。成人男性の脳の平均質量がこれ。でも、もし健康長寿で90歳くらいで大往生を遂げたときには数十g程度脳は軽くなっている。なぜなら加齢によって脳の体積は徐々に小さく萎縮していくからだ。個人差はあるが、30歳頃から脳の萎縮は始まっているという。

体積が小さくなっていく主な原因のひとつは脳の神経細胞が減っていくこと。1日ごとに10万個単位で神経細胞は死滅していく。東京ドームの客席2回転分の細胞が毎日死んでいくと思うと不安になるが、心配ご無用。

誰の脳も確かに萎縮する。でもそもそも神経細胞の数は100億個以上とメモリがデカい。さらに、死滅する一方ではなく新たに生まれる神経細胞もある。そう、脳の若返りは可能なのだ。

脳の表面は神経細胞本体が存在する灰白質と呼ばれる部分。この部分は早い人では30歳から萎縮する。神経細胞は確かに加齢で減っていくが新生する可能性も大いにある。

脳は90歳になっても成長する。

「近年、70代以降でも神経細胞は再生するという喜ばしい発見がありました」と言うのは、脳科学者の西剛志さん。

「なかでも90歳でも神経細胞が再生する部位が大きく2か所あります。記憶の中枢といわれる海馬と、嗅球という嗅覚を司る細胞です。おそらく腐った食べ物を嗅ぎ分ける能力は生存戦略に欠かせなかったのでしょう」

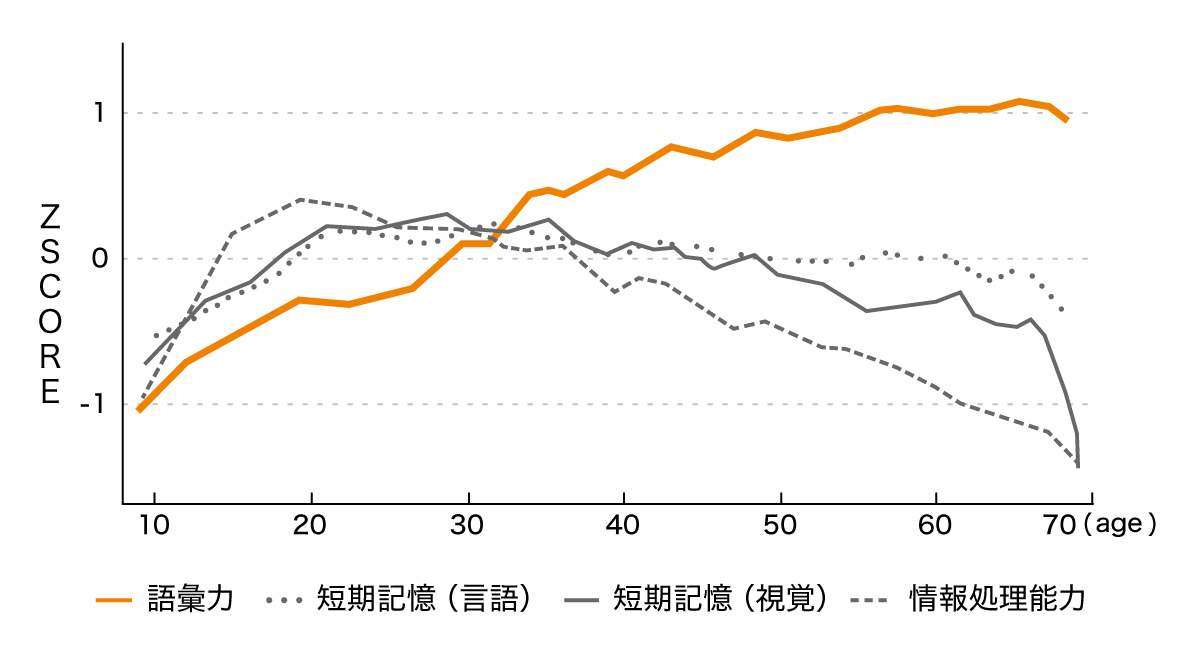

そして、年齢と脳の機能の変化を追った研究では歳を重ねるごとに向上する機能があることも。反射神経や、状況を素早く判断したりする情報処理能力などは20歳以降ダダ下がり。ところが、語彙力に関しては20代より60代の方が機能がアップしているのだ。まさにこれ老賢者。

加齢と「脳力」の関係。

2016年のハーバード大学の研究。10〜71歳まで約1万人の大規模なリサーチ研究。加齢の影響を最も受けやすいのは情報処理能力である一方、70歳まで伸びしろがあるのが語彙力。

刻一刻と脳の回路も変化を遂げる。

神経細胞は単純に新生するだけではない。神経細胞自体が突起を延ばして別の神経回路と新たなネットワークを作ることも分かっている。

「この突起をスパインといいます。スパインはちょっとした刺激ですぐに出現します。たとえば、本で読んだ言葉や上司からかけられたひと言で人生が変わったというとき、スパインが別のスパインと連結して新しい価値観が生まれるわけです。高速道路での運転でスピード感覚に順応するときもそうです。食べ物の好みが変わったり海外旅行で生活リズムが変わるというときもスパインが新しい回路を作っていると考えられます」

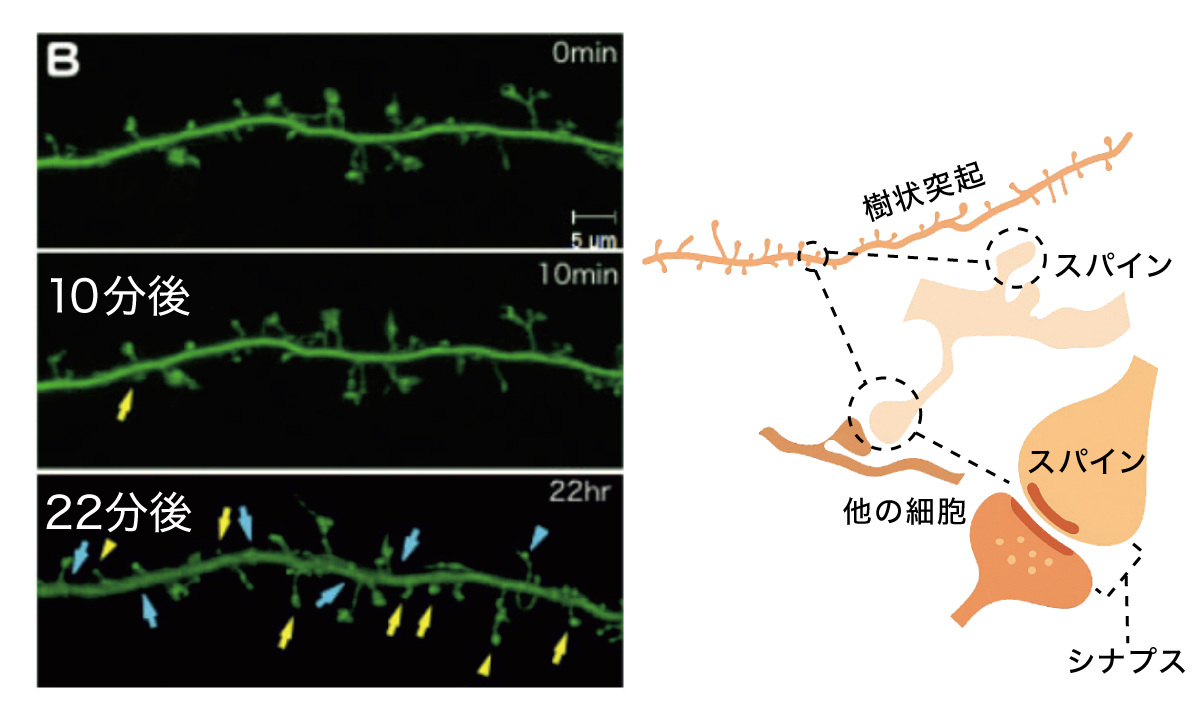

下の画像をご覧の通り、スパインはある種の刺激が与えられたたった10分後に出現している。思った以上に日常的に出現し、繫がる相手を頻繁に探しているのだ。

スパインは変化する。

オレンジ色の部分で示したのが新しく出現したスパイン。刺激後10分ですでに出現している。

樹状突起は神経細胞からいくつも延びた枝のような突起。この突起上にスパインが出現し、別の細胞のスパインと回路を結んで情報をやり取りする。

Tokyo Metropolitan Institute of NeuroScienceより

スパイン出現の鍵は「生きる目標を持つこと」。

上記で述べたスパインはただぼーっと過ごしているだけでは現れてくれない。極端に刺激が少ない生活をしていたり、新しい経験を受け入れることが苦手な人はスパインが出現しにくいと言える。

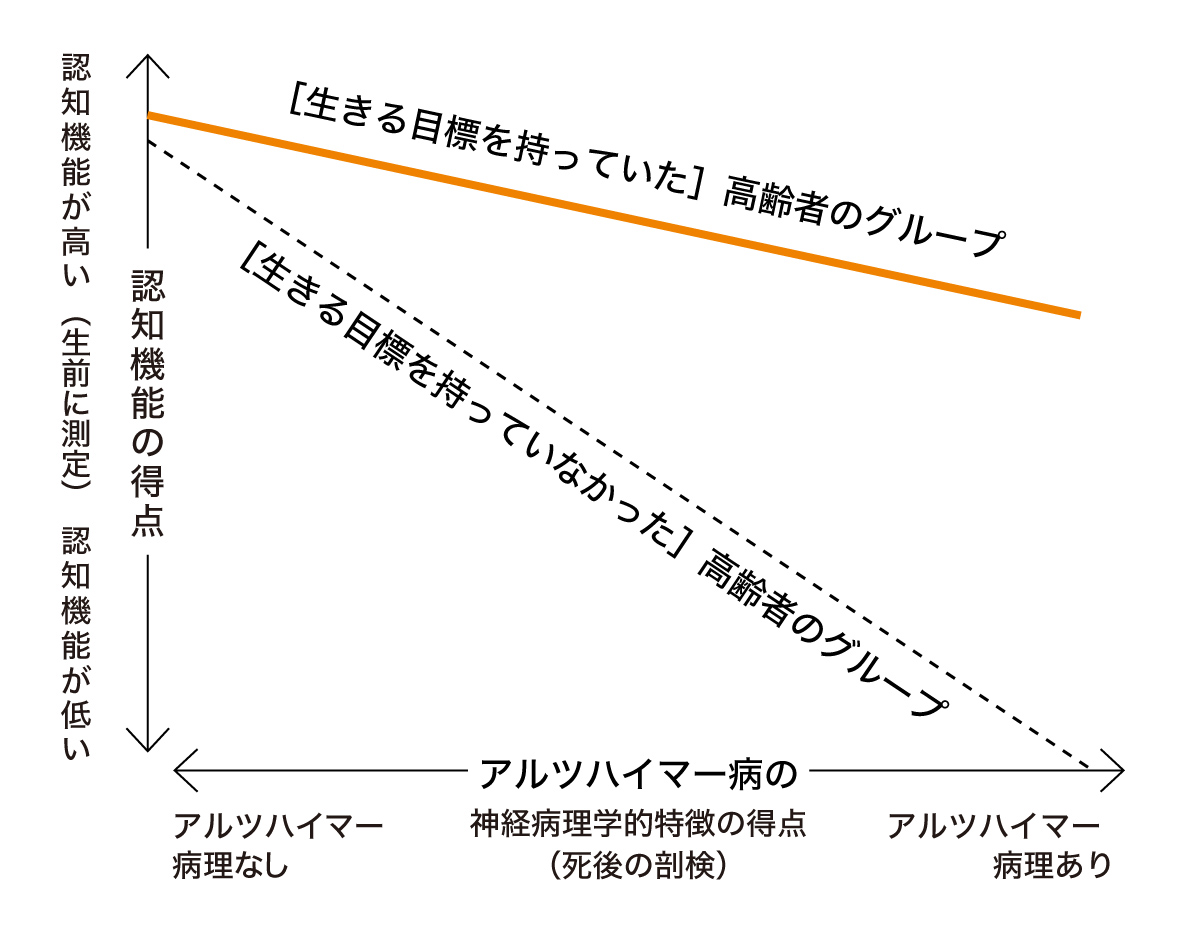

「面白い実験があります。生きる目標を持っている人とそうではない人の認知機能の違いを比較したものです。高齢になってアルツハイマー病の病変を持っていたとしても、前者の方が後者より認知機能が高かったということが報告されています。たとえ脳が萎縮してもスパイン同士の繫がりが密であれば認知機能は低下しにくいということを示唆しています」

つまり、脳の神経細胞の密度をいかに濃くするかが今後の脳力のカギ。量より質なのだ。

生きる目標が認知機能に影響する。

米国ラッシュ大学による研究。250人の高齢者を10年間追跡し、亡くなった後に脳の解剖を行ったところ、生きる目標を持っていたグループは認知機能を高く保っていた。

Boyle PA., et al. Arch. Gen. Psychiatry, 2012, Vol.69(5), p.499-505より

ただし、アクセルの吹かしすぎには要注意。

ならばスパインを増やすため若い頃のようにガンガン仕事や趣味に精を出そうじゃないか。その気持ちは買うが、あくまで無理はしないという条件つきで実践してほしい。

「寿命や老化をコントロールする長寿遺伝子の中に“レスト遺伝子”というものが新たに発見されました。この遺伝子は受精卵が分裂するときに大量に発生しますが、高齢者で元気な人ほどたくさん発現していることが分かったのです。詳しいメカニズムは解明されていませんが、おそらく神経を過剰に活動させないようブレーキをかけているのでは、といわれています」

過剰な神経細胞の活動はかえって細胞を痛めつけ、その機能を損ねる。細く長く元気な脳を保つには無理は禁物。

バランス能力が「脳力」の決め手となる。

90歳でも海馬の細胞が増えたり、老いてなおスパインが次々現れたり。こうした人々を“スーパーエイジャー”と呼ぶ。

「80歳以上になってもカラダも心も健康で、認知機能が衰えず、活動的な生活を送っている人、と私は定義しています」

誰もがスーパーエイジャーになれる可能性を秘めているが、無条件にそうなれるわけではない。今の時点で脳年齢がどのレベルなのか? それをチェックする最も簡単な方法は目を瞑っての片脚立ち。

視覚情報を断ったバランス能力は脳の前頭前野の担当。右に倒れそうになったら左、左に倒れそうなら右に、重心移動の指令を超高速で出す。ドリブルや社交ダンスも同様。結果が実年齢以上の人は練習あるのみ。

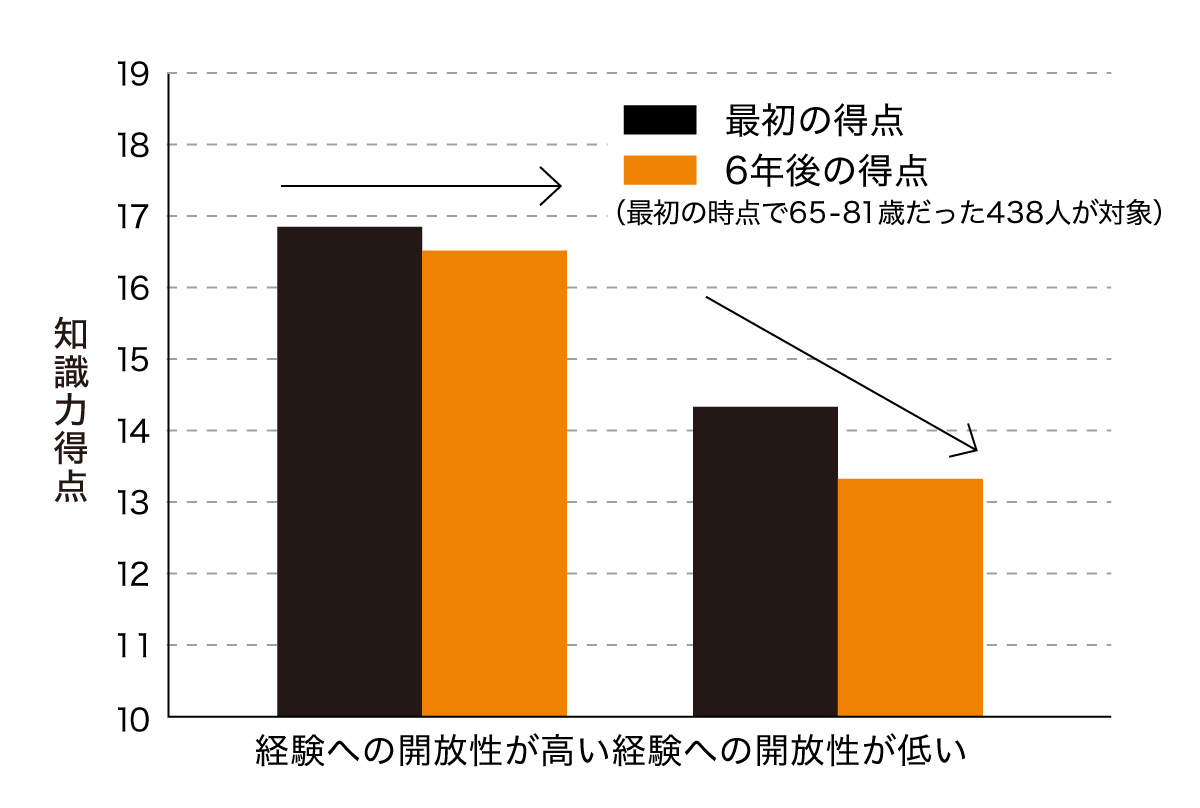

新規チャレンジと認知機能の関係。

新しい経験を得ることに積極的なグループとそうでないグループの知識力を現在と6年後で比較。前者は得点を維持、後者は得点が低下。

西田裕紀子ら、発達心理学研究, 2012, Vol.23(3), p.276-86より

「場所細胞」を活性化させよう。

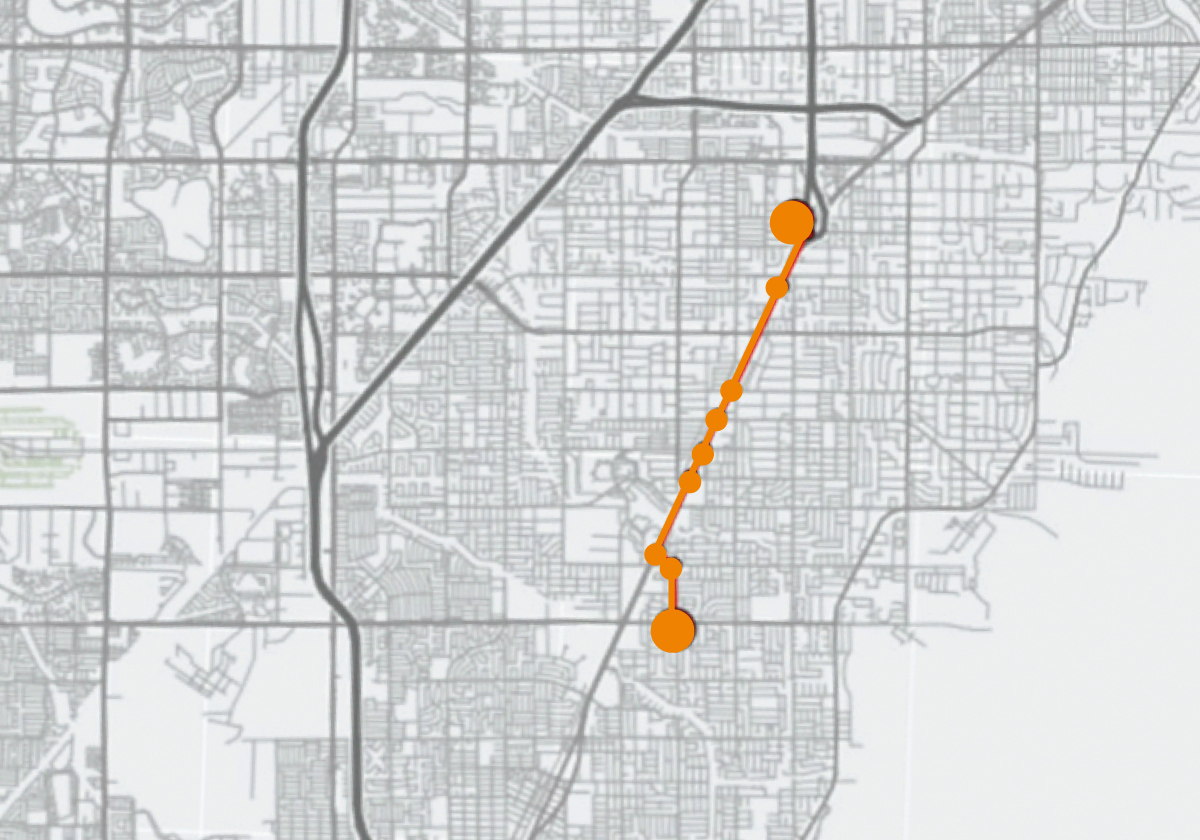

記憶に関わる海馬の神経細胞は90歳になっても新生する余地がある。正確に言うと海馬の一部の歯状回という部分が増え続けるという。そして歯状回の中には“場所細胞”と呼ばれる細胞がある。文字通り今いる空間を記憶する細胞だ。

「ミシガン大学の研究で面白いことが分かっています。単語を覚える実験をしたところ、同じ場所で単語を覚えたグループと2つの場所で単語を覚えたグループでは後者の方が記憶力が50%向上したという結果でした」

同じA地点で10分間単語を覚えるよりA地点とB地点で5分ずつ覚えた方が記憶力が増すということ。さらに、歩きながら何かを覚えるといったデュアルタスクが認知機能をさらに活性化させるという話も。

新しいルートの探索が脳を若く保つ。

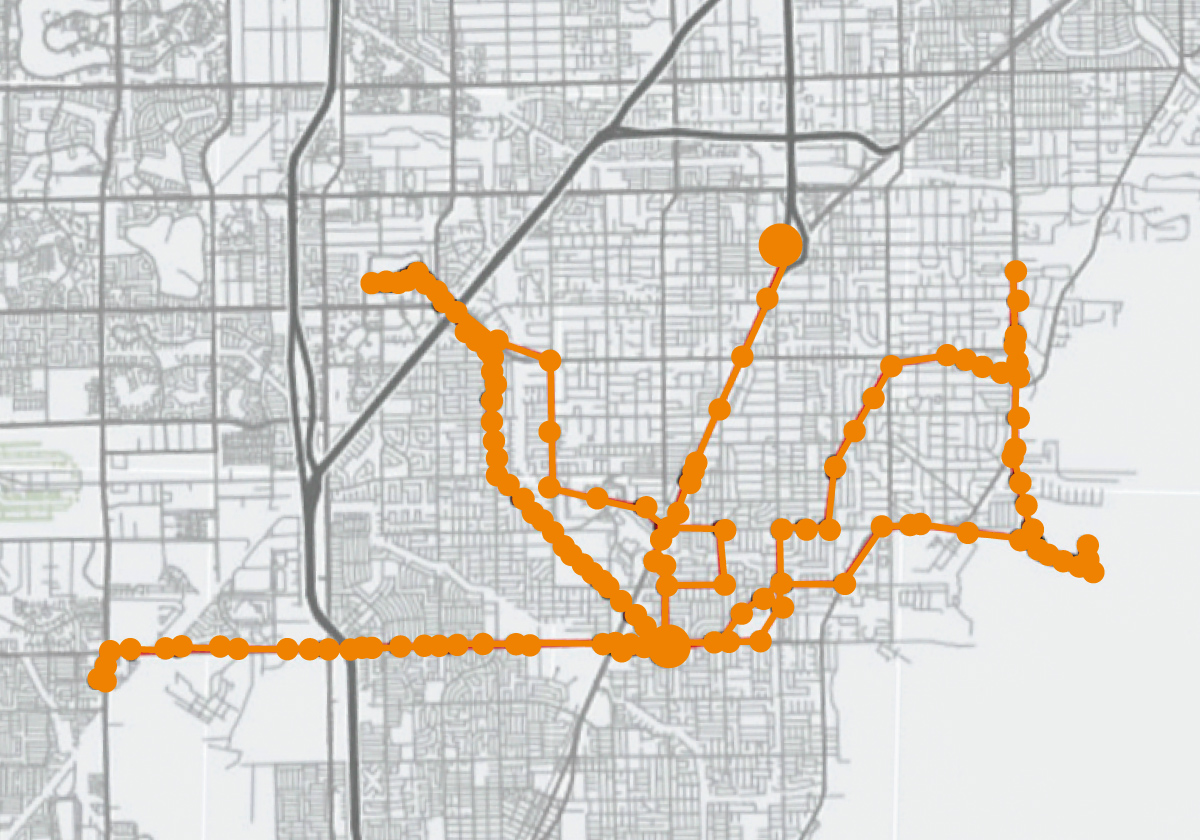

こちらも興味深い実験。幸福度や会話の活性が高い人と低い人を2つのグループに分けてGPSを装着してもらい、一日の移動エリアをモニターした。すると、幸福度や会話の活性が高いグループは低いグループに比べて行動範囲が非常に広かった。

「幸福度や会話の活性が高いグループは相対的に記憶力が高い方々です。場所細胞は同じ場所に留まり続けると学習をやめてしまいます。逆に場所を変えると発火して認知機能も高まると考えられます。コロナ禍で在宅を強いられたとき、やる気が低下した人も多かったと思いますが、それはこの場所細胞が関与していた可能性があるんです」

仕事場と家を往復しているだけという人はご用心、スーパーエイジャーへの道が遠のくかも。

Heller AS. et al. Nat. Neurosci. 2020 Jul; 23(7), p.800-804より

場を移すことがストレス回避の最適解。

ストレスは病気のリスクを高めたり、老化の進行を促す最大の因子。脳にも同様でストレスによって血圧が高まると隠れ脳梗塞が引き起こされ認知症のリスクも高まる。

その点、スーパーエイジャーはストレスとは無縁。好きなことや新しいことに挑戦して社会的な繫がりを持っていて、とにかくストレスフリー。つまり脳の若さを保つにはストレス回避がまず基本。

「ストレスを回避する方法のひとつは移動です。たとえば、旅行に行ったときに仕事の悩みがちっぽけに感じることがありますよね。問題が起きている場所から物理的に離れると脳の中でも問題との距離がとれて客観視できます。これを“オーバービューエフェクト”といいます」

煮詰まったら旅に出かけよう。