脳が疲れるってどういうこと?Q&Aで学ぶ“疲労”の正体。

すべての疲れは自律神経の中枢の疲労に通ず。脳が疲れを感じる前に、カラダの声を聞くことが重要だ。

取材・文/石飛カノ イラストレーション/加納徳博 編集/阿部優子

初出『Tarzan』No.908・2025年8月7日発売

教えてくれた人

梶本修身(かじもと・おさみ)/東京疲労・睡眠クリニック院長。「産官学連携疲労定量化及び抗疲労食薬開発プロジェクト」研究統括責任者。大阪市立大学大学院医学研究科疲労医学教室特任教授をはじめ重職を歴任。疲労研究の第一人者。

Q.脳が疲れるってどういうこと?

医学的に「疲労」とは、「痛み」「発熱」と並ぶ生体アラームのひとつと考えられています。これ以上仕事や運動などの作業を続けるとカラダに害が及ぶという警報です。

ではその中枢がどこにあるかというと、それは脳です。今から20年以上前、私は「疲労および疲労感の分子・神経メカニズムとその防御に関する研究」という文部科学省の研究班に所属していました。その中で課題を解かせるという精神作業疲労を与えていったときの脳の変化を画像観察したところ、時間が経つごとに光が増してくる場所があったんです。それが脳の視床下部と前帯状回。

この場所はまさに自律神経の中枢に当たる部分です。その後の研究で、疲れたときには自律神経機能のパワー値が落ちたり、自律神経失調症とほぼ同じ症状が表れることが分かってきたのです。

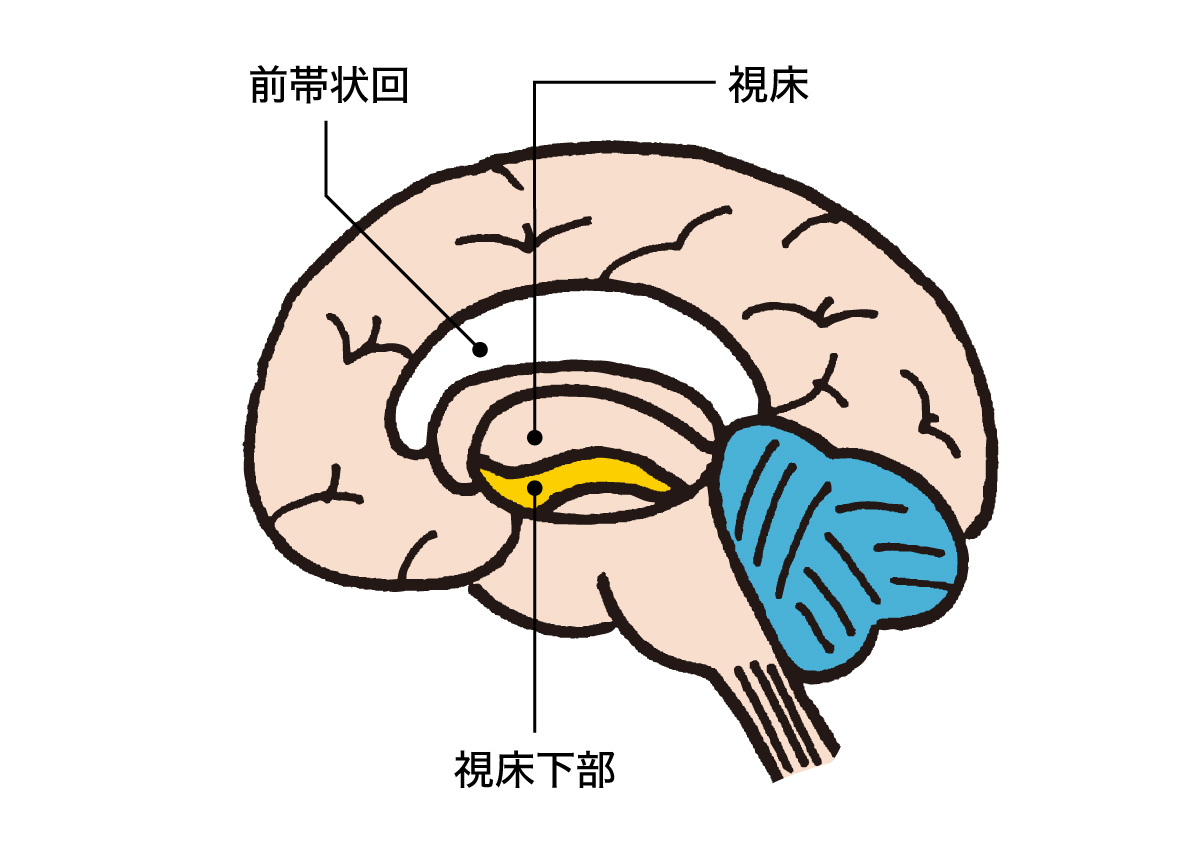

視床下部と前帯状回の在り処。

脳を構成しているのは思考や感情、意思決定など高度な機能を担う大脳、運動やバランス感覚の調整を行う小脳、呼吸や睡眠、食欲などを司る脳幹。疲労の中枢とされる視床下部は脳幹、帯状回は大脳の一部で、とくに視床下部は人間の生命維持に必須な自律神経の調整を行っている。

普段から大車輪で働いているこの部位は活性酸素による酸化ストレスを受けやすい。さらに普段やり慣れないことを行って負荷をかけると細胞がダメージを被る。疲れているときの休日は家でおこもりが正解だ。

視床下部は脳幹、前帯状回は大脳辺縁系に属する。二十数年前の研究によってこの部分が疲労中枢ということが初めて明らかになった。

結論

やり慣れないことに手を出さない。

Q.運動の疲れはカラダの疲れ?

運動によって疲れてだるくなるのはカラダの方で脳は関係ないと思っている方もいるでしょう。しかし、カラダの疲れを自覚させているのは脳なのです。

精神作業による緊張と同様、運動によっても自律神経の神経細胞というのは一生懸命活動します。生体や脳を守るためには脳に酸素と栄養を供給し、また脳の温度を一定に保つ必要があります。運動するときも精神作業で緊張するときも酸素需要が高まりますし、脳の活動が高まれば脳の温度も上がります。

そういった点で言うと、精神作業をしていようが、肉体作業をしていようが、同じように脳の自律神経の神経細胞には負荷がかかっているわけです。そこで脳は、これ以上自律神経が疲れないよう「カラダが疲れている」という情報を発して休息を求めるよう仕向けるのです。

自律神経の過活動を防ぐ。

自律神経は交感神経と副交感神経の2つの神経の総称。日中の活動時には交感神経が優位になり、夜間の休息時には副交感神経が優位になることはよく知られていること。前者はアクセル、後者はブレーキの役割を果たし、生体機能のバランスを維持している。

運動中に心拍数が上がって呼吸が乱れ、多くの発汗が見られるといったカラダの変化は交感神経の働きによるもの。こうしてアクセルばかり踏み続けることで脳は疲労していく。ノルマ至上主義の人は要注意。

●自律神経の働き。

| 交感神経 | 副交感神経 | |

| 血管 | 収縮 | 拡張 |

| 心拍 | 増える | 減る |

| 血圧 | 上がる | 下がる |

| 体温 | 上がる | 下がる |

| 発汗 | 増える | 減る |

| 筋肉 | 緊張 | 弛緩 |

| 胃腸 | 不活発 | 活発 |

| 唾液 | 減る | 増える |

交感神経と副交感神経は拮抗的な働きをする。カラダと脳を休息させるのは副交感神経の役割だが、運動時はひたすら交感神経がドライブ。

結論

運動にノルマを設定しない。

Q.あまり疲れを感じません。

自律神経の過活動によって神経細胞の酸化が激しくなるのは視床下部や前帯状回です。でも私たちが疲労を感じるのは脳の別の部分の働きによるものです。視床下部と前帯状回が疲労したという情報が眼窩前頭野という部分に伝わって、はじめて疲労感として自覚されます。

ところが、ヒトは他の動物と違って疲労感という生体アラームが利かなくなることがあります。たとえばお金を稼いだり誰かに褒められたりすることでドーパミンなどの脳内伝達物質が放出されると、意欲や達成感を感じます。すると疲労感というアラームが簡単に隠されてしまうのです。私たちはこの状態を「疲労感のマスキング」と呼んでいます。

これが「疲労感なき疲労」を生むことになり、疲れがますます蓄積されることによって最悪の場合は過労死に繫がることさえあるのです。

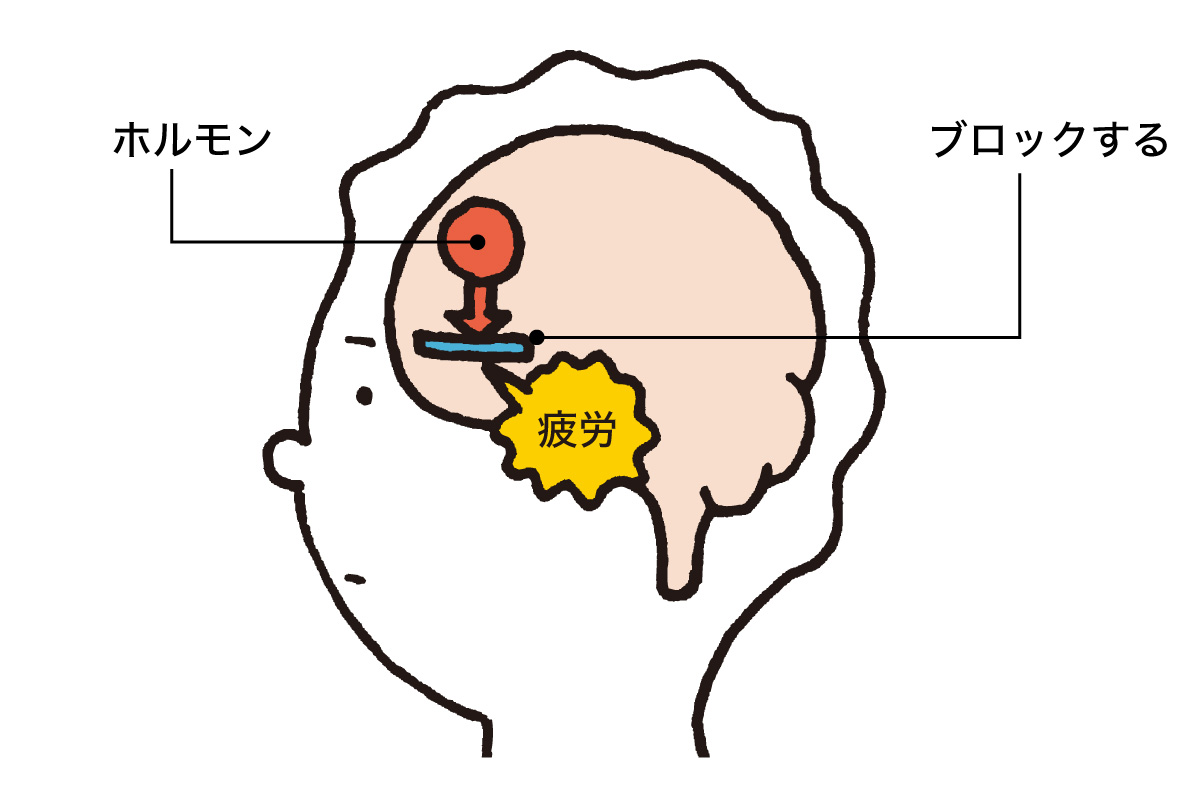

報酬が疲労感をマスキング。

ドーパミンが作用する神経経路は「報酬系」と呼ばれ、この先いいことが待っているという予測報酬を期待するときに最も活性化する。その働きによって眼窩前頭野への疲労感の情報が隠されてしまい、人は疲れているのに疲れを感じない状態に。これは人間ならではの現象。

週休2日をまるまる家族サービスなどに費やしている人は、使命感や達成感で疲れが隠されている可能性大。家族サービスはある意味仕事のようなもの。自分の時間を大切にする習慣を。

疲労が蓄積される視床下部と前帯状回からの情報を疲労感として認識するのが眼窩前頭野。やる気や達成感がその情報伝達を妨げる。

結論

週末の1日は自分のために使う。

Q.仕事中、すぐ飽きてしまいます。

脳は機能的に非常に細かい役割分担をしています。たとえばひとつの物事をしている場合、同じ神経細胞が興奮して細胞が酸化していきます。これを防ぐためのアラームが「飽きる」という感覚です。

車の運転をされる方なら分かると思いますが、どれだけ運転が好きでも1時間2時間運転し続けると飽きてくるでしょう。とくに直線が続き信号もない高速道路での運転は単調な作業ですから脳の同じ神経回路を使い続けがちと考えられています。

運転のような作業でも仕事でも「飽きた」という感覚を無視すると、やがて頭がぼうっとしてきたり全身がだるいといった症状が表れるようになります。運転中は交通事故のリスクも高くなることに。そうなる前に、「飽きた」と感じたら休息をとったり別の課題に取り組むなどして脳の疲労を和らげることが重要です。

酸化した神経細胞は鈍化する。

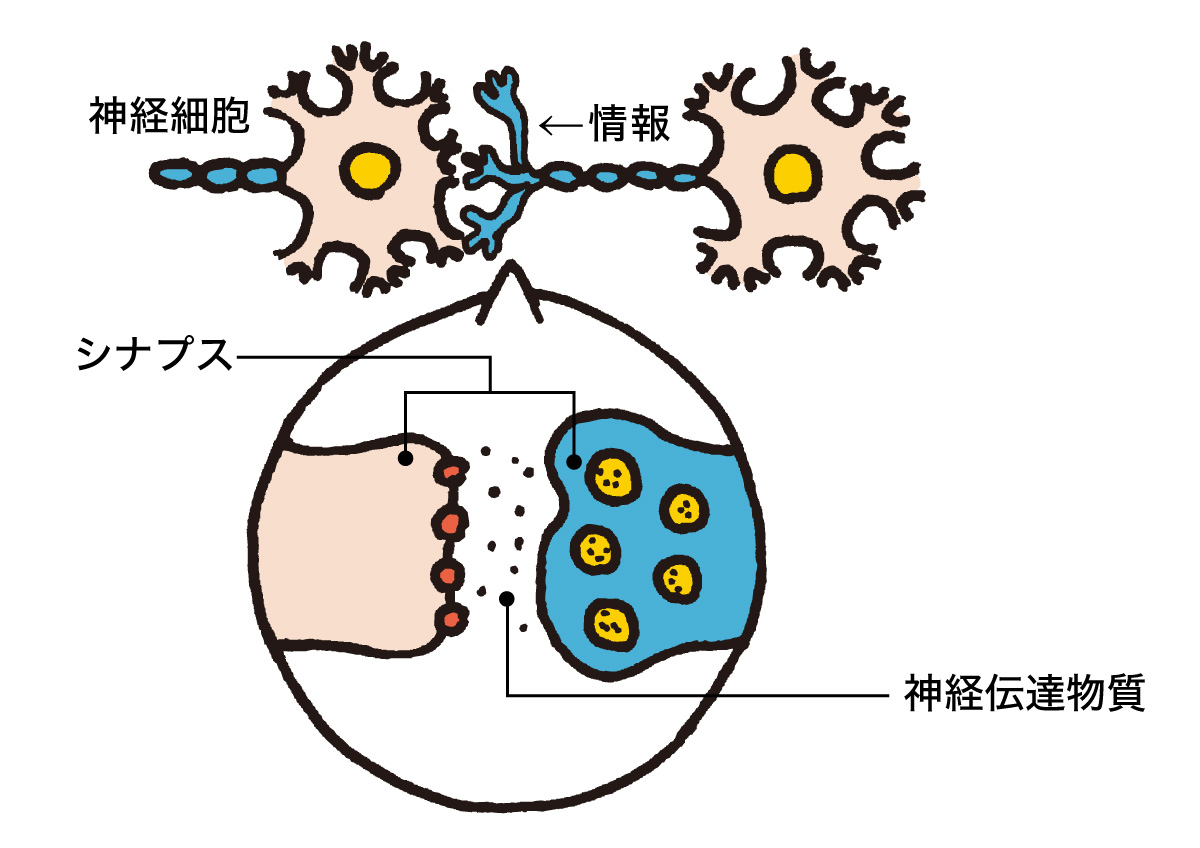

脳には約1000億個の神経細胞が存在していて、それぞれが1000個以上の他の神経細胞と電気信号によって情報交換している。その情報伝達の接合部をシナプスと呼ぶ。

シナプスに電気信号が届くと神経伝達物質が分泌され、その物質を隣の神経細胞がキャッチ。すると再び電気信号が伝達される仕組み。ところが同じ神経細胞ばかり酷使していると電気信号に鈍感になる。その結果、電気信号の刺激が増えていく一方、脳全体の作業効率は低下していく。これが「飽きた」という状態。

電気信号の情報が伝わると神経伝達物質がシナプスに分泌される。ところが脳が疲れると情報に鈍感になり電気信号が増していく。ますます神経細胞が疲弊。

結論

飽きたら他の課題に取り組む。

Q.猛暑でヘトヘト。何か対策は?

ここ数年、夏の熱中症対策が不可欠ですが、カラダの中で一番発熱しやすいのは脳であることを知っている人はあまり多くありません。脳は全身のエネルギー消費の約20%を占めていて、活動量が高まるほど熱を発します。外気温が高くなるほど発汗による体温調節を頻繁にしなくてはならないので、脳の活動量は増すばかりです。

脳が疲れを溜め込まない最適な室内温度は22〜24度。ただし、エアコン設定をこの温度にしてしまうと寒すぎます。カラダにとっての快適温度は日本人の場合、平均25〜27度なので、エアコンの温度は24±1度を目安にするといいでしょう。

また、脳を冷やす手軽な方法のひとつに鼻呼吸があります。やり方は下に示した通り。エアコンの効いた涼しい場所で3〜4回繰り返してみてください。

鼻呼吸で冷気と体温を交換。

鼻から吸った空気は鼻腔を通って喉から肺に送られる。鼻腔は自律神経を司る視床下部と前帯状回の真下に位置しているので、冷たい空気を吸い込むことで脳をクールダウンさせることができるのだ。

鼻から冷たい空気を吸い体内で温められた空気を口から出し、熱交換を行うことが重要。口呼吸では脳を冷やすことができないので息を吸うときは必ず鼻から。

とくに寝る前に行うと日中の活動で熱を持った脳を冷やす効果が期待でき、睡眠の質も向上する。

脳を休ませる鼻呼吸のやり方。

- 鼻から4秒かけて息を吸う。

- 7秒息を止める。

- 8秒かけて口から息を吐く。

肺活量が少なく苦しい場合は3秒で鼻から息を吸い→4秒止めて→5秒かけて口から吐くというやり方でもよし。できる範囲で習慣化を。

結論

鼻呼吸を取り入れる。

Q.疲労をチェックする方法は?

実際に疲労感を自覚する前に「飽きる」という感覚が生じます。さらに「飽きる」ということを自覚する前に何らかの動きが脳の中で起こっています。これを私は「衝動」と呼んでいます。たとえば、お腹が空いたと自覚する前に何かを口にしたくなるという感覚です。

疲労を予防するために一番大切なのは自分のことをモニタリングする力だと思います。それには「衝動」の部分を敏感に感じ取り、それに合わせて早めに対処を行う。そうして取り返しのつかない疲れを溜めないようにすることが有効です。

最もセルフモニタリングしやすいタイミングは朝ベッドから出て一歩踏み出したとき。その日のスケジュールが頭に入っていて飲み会があったとしたら楽しみに思えるか面倒くさいと思うか。もし後者なら疲れの前兆のサインと考えてください。

無意識の行動を振り返る。

「飽きる」というサインを見逃して作業を続けるとやがて「疲労感」を自覚する。それもさらに見逃すと最後は「眠気」や「だるさ」を感じるようになり、判断ミスなどに繫がる。

こうした負のドミノ倒しを避けるには「飽きる」前の「衝動」に敏感になること。下のような感覚がよくある例。いつも駅の階段を上る習慣がある人が、今日は無意識にエスカレーターを選んだという場合は明らかに「衝動」。いつもと違う感覚を覚えたら、運動を控える、飲み会をパスするなど早め早めの対処を。

衝動の例。

- 階段を使いたくない。

- 電車を1本見送りたい。

- 近場移動でもタクシーに乗りたい。

- 電車やバスで絶対座りたい。

- どんなに短い行列でも並びたくない。

衝動の感覚は人それぞれ。いつも無意識に行っていることが面倒になったり、楽をしたくなったらそれが衝動である可能性は高い。

結論

朝一番に体調をモニタリング。