芝居も生活も「からだごと」として考える。| 極私的なカラダの名著 vol.5 俳優 石橋静河

もっとも身近でありながら、知り尽くせない自分のカラダ。ユニークな活動をする人々が夢中で読み、カラダの解像度を高めるヒントにした本とは? 連載の第5回で話を聞いたのは、俳優の石橋静河さん。4歳からバレエを始め、15歳でバレエ留学。そして現在は、舞台、映画、ドラマで芝居を続け、伝統芸能である「能」を習うなど、さまざまな領域で自身の身体と向き合っている。そんな石橋さんのバイブルだという能楽師の言葉、そして、芝居でも用いる「感情」に対して、新しい視点を与えてくれた東洋医学の本とは?

取材・文/大和佳克

Profile

石橋静河(いしばし・しずか)/1994年、東京都生まれ。15歳から4年間のバレエ留学から帰国後、2015年に舞台『銀河鉄道の夜2015』で俳優デビュー。NODA・MAP『逆鱗』(16年)に出演。初主演作の『映画 夜空はいつでも最高密度の青空だ』で第60回ブルーリボン賞新人賞を受賞。近作に、映画『あのこは貴族』、ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』などがある。2026年後期には、連続テレビ小説『ブラッサム』に主演が決定。

Instagram:@shizuka_isbs

「私にとって“身体”は、生涯のテーマだと思います」。ちょうど、このインタビューを行った数日前に、2026年後期のNHK・朝の連続ドラマ『ブラッサム』の主演が発表された俳優の石橋静河さんから、これまでの歩みについて話を聞いていた。

4歳で通い始めたバレエ。12歳でプロを意識して、15歳になるとボストンへ留学。その後、カナダへ渡り、18歳まで海外で暮らしながらバレエの研鑽を続けた。

帰国後は、挫折と向き合いながらコンテンポラリーダンスに取り組み、その後、芝居を始める。長いダンス生活で染み込んだ身体の癖が、役にとってはノイズになってしまうこともあり、コントロールしないといけないと気づく……。

自分自身の身体と、役の人物像を伝えるための「身体」。石橋さんはその両方を行き来しながら、映像、舞台、ミュージックビデオ、静止画など様々なフィールドのなかで、自分ではない「誰か」の思いを伝える俳優として、身体の動かし方を研究してきた。その軌跡はまさに「身体と向き合うことが、人生のテーマである」ということを物語っている。

オールタイムベスト

『日本人の身体』

著 安田 登 2014年(ちくま新書)990円

身体との向き合い方の基盤となった、能楽師の言葉。

「バレエを学ぶために、アメリカとカナダで4年間ほど多感な時期を過ごしました。その生活のなかで、これは嫌だ、これがしたい、とはっきり主張をする話し方が身についていったんです。そして、19歳で日本に帰ってきたら、あっさり友達に嫌われてしまって。だんだん喋ることが怖くなり、どう話すべきかを考え過ぎて言葉が詰まったこともありました。今思えば、バレエでは、西洋で生まれた芸術に自分の身体をフィットさせていく努力をしていたともいえると思います。プロになろうとスキルを磨く日々を経て、身体と言葉の両方が、西洋と日本のあいだで混乱していたのかもしれません」。

そんな石橋さんが、オールタイムベストとしてあげる『日本人の身体』を読むきっかけになったのは、岡田利規さんが率いるチェルフィッチュの舞台『未練の幽霊と怪物』に出演したこと。能のフォーマットを応用した演劇作品に取り組むなかで、能楽師の安田登さんの本を手にとった。

「初めて読んだとき、感動的なほど、自分の身体や言葉についての見通しがすーっとよくなったんです。著者の安田登さんは、漢和辞典の執筆にも携わっていた方で言語に通じていながら、ワキ方の能楽師として長年活躍してきた方。これほどに、身体と思考、言葉が繋がっている人はいない! と心から尊敬しています。読み進めるうちに、日本人の”あわい”に対する感覚だったり、『古事記』や江戸時代の人々の自由奔放すぎる慣習について知り、私とっての日本人の身体性やイメージが塗り替えられました」

そして、帰国後に感じていた言葉についてのわだかまりも、安田さんの本を読むうちにほどけていく感覚があったそう。「こころ」という言葉の由来が、心臓の音に由来することなど、日本語は、身体や音と繋がっている言語であることを知った。

英語は、文章を紙に書きつけていくように話す論理的な構造が強いが、日本語は音楽的。石橋さんのなかの日本語観もまた、ゆるやかに変化していった。

「英語を話すこと、日本語を話すことの間で感じていたジレンマというか、違和感の謎が解けたというか、こんなに違うんだから仕方なかったんだなあ、とフラットに考えられました。それに、能の面白さを教えてくれたという意味でも安田先生には感謝していて、私にとっては神様みたいな存在です(笑)。今、ときどき能を習っていて、身体や芝居について自分なりに理解を深めるための大切なアプローチになっています。能は、面(オモテ)をつける表現なので、顔の表情ではなく身体でみせていくもの。削ぎ落とされた身体表現に挑戦するなかで、かえって、普段の芝居で表現できる部分も明確になってきたと思います。とても難しいけれど、稽古のたびに手応えもあって、自分が進むべき芸の道が見えてきたと感じています」。

最近読んだカラダの本

『THEメンタル五臓』

著 安藤庵 2018年 (ギャラクシーブックス)1,430円

感情も、身体との結びつきのなかで捉えてみる。

「これは、東洋医学の考え方と出会った本です。なにげなくネットで調べていたとき装丁に惹かれて買いました。20代になって、仕事をするようになり、疲れたり、体の不調があったりするなかで、悪いところを局所的に取り除く、という西洋医学の考え方の他にも何かないのかな? と思って興味を持っていました」

著者は、京都にある鍼灸院の「安藤庵」の院長・安藤顯生さんと、カウンセラーの藤田 裕絵さん。東洋医学のルーツや西洋医学との違い、陰陽や五行などの基本を、いきいきした話し言葉で伝える。さらに、この本には、東洋医学を「自分ごと」として考えられる、ある工夫があるという。

「面白いなと思ったのは、本のなかに入っている診断チャート。東洋医学において、人は肝、心、脾、肺、腎という五臓の気力のバランスで心身の状態だったり感情が移り変わる、という考え方があると知りました。質問に答えていくと、五臓のうち、どのエネルギーが多いタイプかが分かる。私もやってみたら、自分の身体の特徴や弱い部分が言い当てられていて。東洋医学は、深く知ろうとしたら複雑な世界だと思うけれど、この本は、自分の実感と近いことが書いてあり参考になりました」

さらに、石橋さんは俳優として、重たい悩みを抱えている役を多く演じてきたという。20代の前半には、現場にいない時間に役の感情とリンクすることにやりがいのようなものを感じていたが、一方で、自分自身の身体と感情がうまく結びついていないアンバランスな状態に、危機感を覚えることもあった。

「お芝居でも使う“感情”って、得体の知れないものですよね。目には見えないし、どこにあるかもわからない。でも、この本を読んで、例えば、怒りなら肝臓、心臓なら驚き、といったように、感情は身体とは別々に存在しているわけではなく、どの部分に緊張がくるかによって感情も表れてくる、という考え方に出会いました。だから、この本は、感情についても「身体ごと」として捉える視点をくれました。鍼灸だったり、アーユルヴェーダなど東洋医学の考え方を知るうちに、まず大事なのは、身体の邪魔をしないこと、だとシンプルに考えられるようになった。色々とあれこれ加えていくことより、緊張や偏り、滞りがないようにする! ふだんの生活、仕事への向き合い方、どんな場所に行って、どう時間を過ごしたいのか。身体との付き合い方も定まってきたように思います」

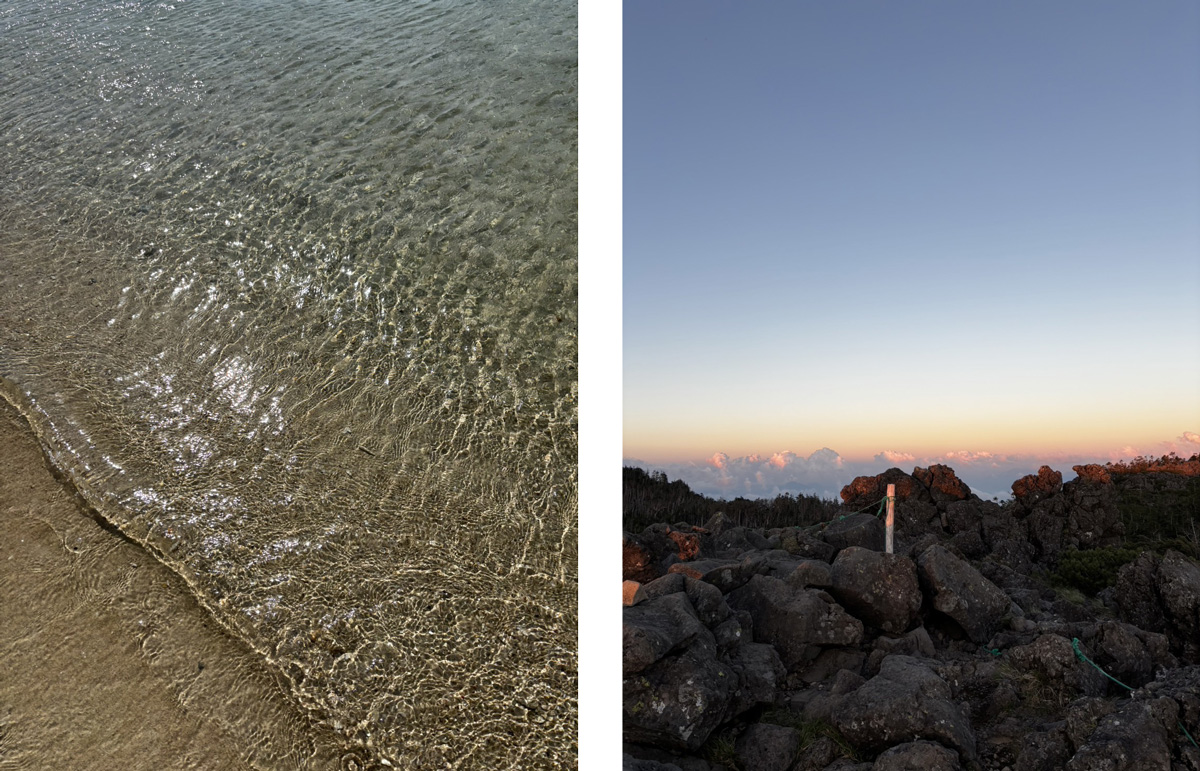

アーユルヴェーダのリトリートで最終日を迎えたときの石橋さん。

「海と山は、身体がまっすぐ伸びて子どもになれる場所です」。