真のリラックスに到達するセルフケア術。

肩こり、浅い眠り、なんとなく不調…。そんな現代人に必要なのは、正しい脱力。深層筋を活性化し、無駄な力を手放すセルフケア術で、体も心も軽やかに。姿勢が整えば、呼吸が変わる。睡眠の質もグンと上がる!

取材・文/板倉みきこ イラストレーション/ハニュウミキ 監修/藤本 靖(ボディワーカー)、柳本真弓(目白鍼灸院院長) 取材協力/サントリー《メンフィス》プロジェクトチーム、那奈なつみ(エリクシノール広報)

初出『Tarzan』No.900・2025年4月3日発売

教えてくれた人

藤本靖(ふじもと・やすし)/ボディワーカー。〈環境神経学研究所〉代表。教育機関、医療機関、民間企業とともに、自律神経や脳神経に関わる研究開発に取り組む。

柳本真弓(やなもと・まゆみ)/鍼灸あん摩マッサージ指圧師。〈目白鍼灸院〉院長。カラダに自分で触れることで不調を改善する、セルフケアの大切さも伝える。

心身を緩ませるには、姿勢の安定感が必須。

全身に力みがなく、リラックスした状態で入眠できれば、質の高い睡眠が取れるのは周知の事実。でも、スマホの長時間使用などで、首や肩は常に緊張状態。こわばりを解消するのが難しい。

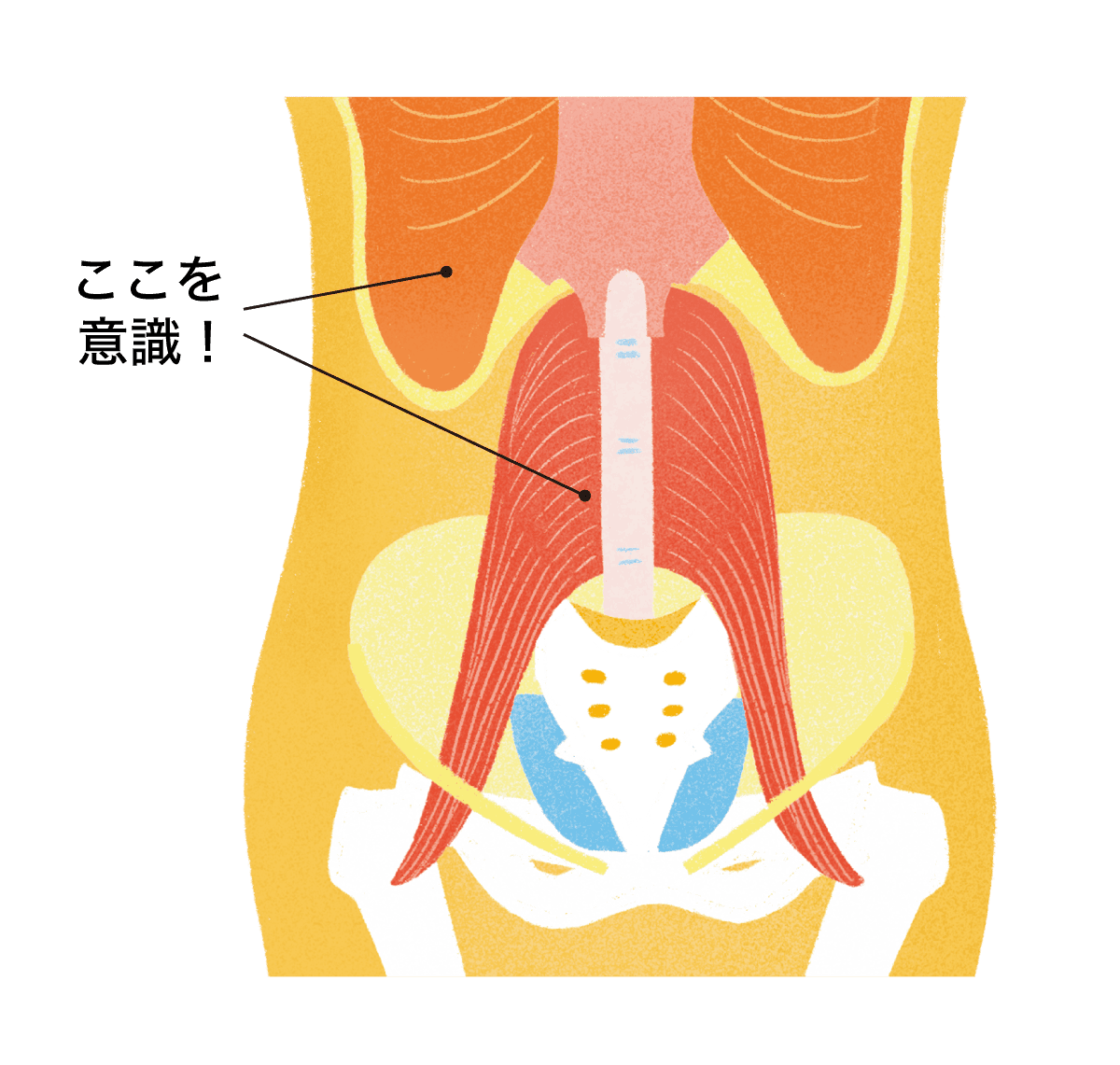

「とはいえ、リラックスのために全身の力を抜こうとするのは間違いです。まず必要なのは、深層筋の大腰筋と横隔膜を活性化させ、重力に対して力まずに姿勢を保てるカラダの使い方を取り戻すことです」(ボディワーカーの藤本靖さん)

体軸が安定して初めて安心感が得られ、リラックス状態に導ける。

「深層筋にスイッチが入った状態を維持して、そのほかの無駄な力みを抜くのが、正しいリラックス状態です。これで横隔膜をしっかり使えるようになるので、呼吸も楽にできるでしょう」

今回紹介する2種の動きを、就寝前はもちろん日中にも行えば、疲れにくいカラダづくりに役立つ。

大腰筋と横隔膜ケアで正しく脱力。

深層筋をスイッチオン。

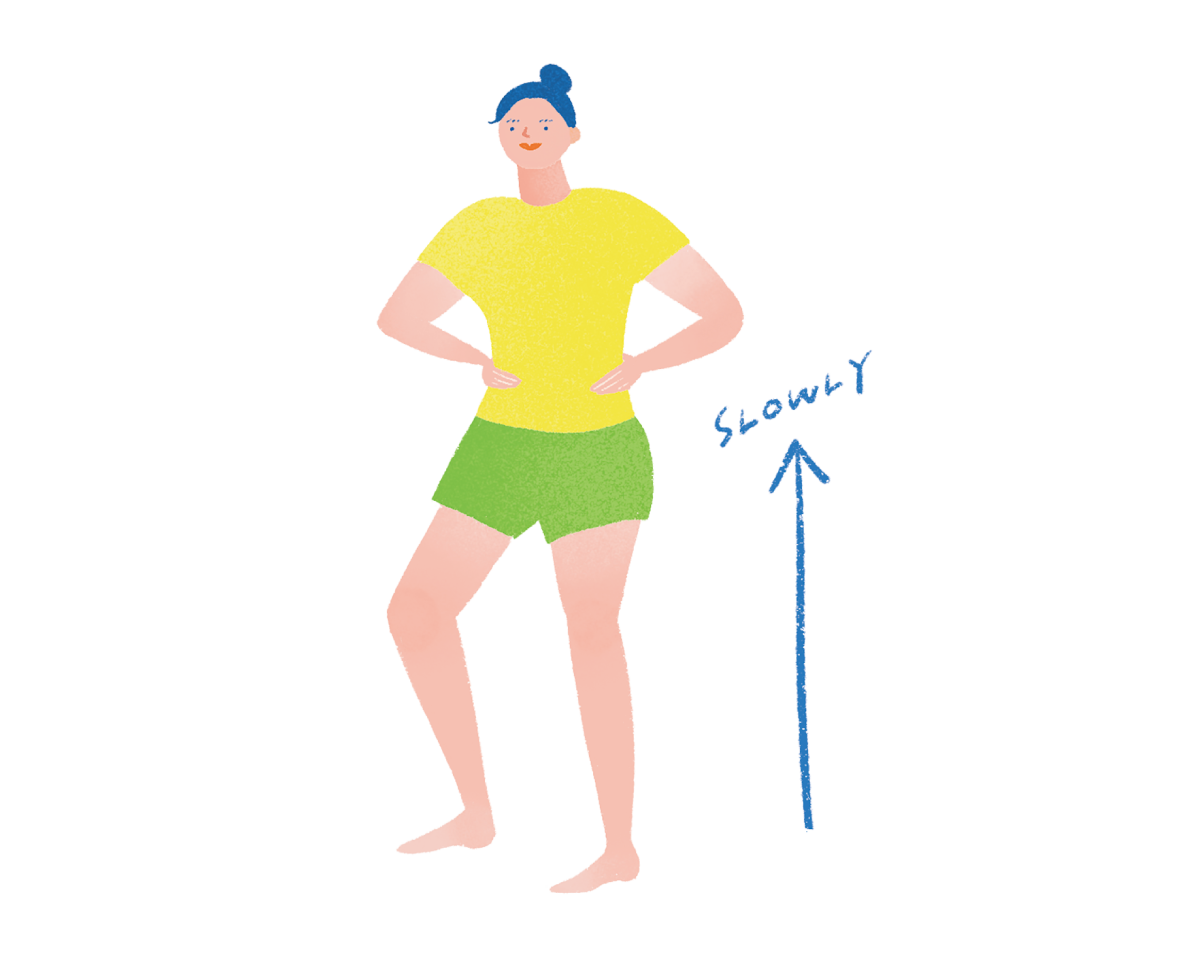

- 肋骨の一番下の位置に両手(親指が背側、残り4本がおなか側)を添える。

- その状態でスクワット。しゃがむ時は普通のスピードで、立ち上がる時はできるだけ時間をかけ、ゆっくり戻る。10回ほど繰り返す。

深層筋以外をスイッチオン。

- 手の位置はそのままで肩の力を抜き、ゆらゆらとカラダを揺らす。

- 腰の辺りに無限大の形をイメージし、全身リラックスして腰を回すのもいい。呼吸はゆっくり。1分ほど続ける。

前屈みの姿勢や、座りっぱなしの姿勢で硬くなりやすい横隔膜と大腰筋。2つの筋肉は腰椎付近で連結。右の動きのように、肋骨の一番下辺りに両手を添えることで、2つの深層筋を意識しやすくなる。

ツボ押しで過緊張を和らげる。

慢性的な緊張状態を、東洋医学では“気”の滞りと解釈する。

「“気”はエネルギー。力みやストレスがかかる状態が長期に及べば、エネルギー不足となり、不眠や慢性の便秘または下痢などさまざまな自律神経失調症の症状が出ます。そこでツボ刺激を活用して、過緊張状態を和らげましょう」(鍼灸あん摩マッサージ指圧師の柳本真弓さん)

頭頂部にある“百会”は、緊張を緩め、自律神経を整える万能なツボ。鬱々とした気分の解消や、睡眠の質を上げてくれるのが、手首のシワの中心にあるツボ“大陵”だ。

メンタルケアは、積極的に行う時代。

近年ヘルス市場では、メンタルケアも重視した心身両面をサポートするアイテムが増えている。昨夏登場したサントリーの《メンフィス》は、GABAやマカなど注目の成分を採用。

「オン・オフの切り替えがうまくいかず、生活習慣が乱れ、結果として元気が出ない人や、多少の不調でも頑張ってやり過ごしてしまう人などの心身の改善をサポートする」という画期的なコンセプトを掲げている。

また世界的に急速な市場拡大が進んでいるのが植物由来のCBD。ストレスの緩和に役立つ可能性の高い成分として注目されている。

さらに、新たな成分だけでなく、古来重用される素材や一般的な栄養素の中にも、研究を経てその効果・効能に最新のエビデンスが加わり、再評価されるものもある。今回は、ヘルス市場で注目される成分4つをピックアップ。心身のセルフケアの参考にしてほしい。

GABAで睡眠改善。

注目のアミノ酸。複数の研究から、ストレスを緩和し睡眠改善に役立つ成分と判明。トマト、カボチャ、ジャガイモやブドウなどに多く含まれるが、1日の摂取目安量は28mg以上。1食で数mgしか摂取できないので、効率的に摂取できるアイテムを活用したい。

CBDは副交感優位に。

正式名称はカンナビジオール。植物ヘンプ由来の成分で、幻覚などの精神作用がない安全な物質。神経伝達物質に関与して自律神経を整え、ストレス解消やリラックスに導く。近年市場が拡大し、オイル、カプセル、飲み物、グミ、バームなどさまざまな商品を展開。

ブレを抑制するマカ。

スタミナ源として人気の植物。伝承医学で重用された素材の中で、生体にとって無害で、ストレスに対する適応力を高め、ストレスによって乱れたカラダの生理機能を正常化するものと認められた“アダプトゲン”の一つ。ホーリーバジルや霊芝もこの仲間。

ビタミンDは抗うつ作用。

カルシウムの吸収を促進するビタミンで、魚類、きのこ類、卵やチーズに含有量が多いとされる。最近の日本人はビタミンD摂取量の欠乏が問題に。不足すると、慢性的な疲労感、免疫力の低下、ホルモンバランスの乱れ、うつ病などを引き起こす可能性がある。