「感性が豊かな人は右脳派」それって本当?

巷でよくいわれる「右脳派の人と左脳派の人がいる」といった説には、ちょっとした誤解があった?その真相や、いかに。

取材・文/黒澤 彩 イラストレーション/村上テツヤ 編集/堀越和幸

初出『Tarzan』No.905・2025年6月19日発売

教えてくれた人

阿部和穂(あべ・かずほ)/武蔵野大学薬学部教授。東京大学薬学部助手、米国ソーク研究所博士研究員、星薬科大学講師を経て現職。専門は脳科学と医薬品研究。各地の市民講座やYouTubeで「脳科学入門」講座を開く。

結論、脳は左右で分業していない!

〈論理的な思考や計算が得意な人は左脳派で、芸術的感性が豊かな人は右脳派〉といった説を、ただなんとなく信じてしまっていないだろうか?脳科学の専門家である阿部和穂さんによれば、これはどうにもおかしな話。

「結論を言ってしまうと、右脳と左脳はそれぞれ連携して働くので、どちらかだけが強いとか、どちらかを鍛えるといった発想そのものが間違いです」

たとえば右利きだとしても、右手だけでリンゴの皮剝きはできない。人の活動はすべて左右の脳が協力して行うことなのだ。

そして「歴史上のいくつかの発見が誇張され、こうした誤解が広まったのではないかと思います」と阿部さん。その経緯と真実を知る手がかりとなるエピソードを紹介しよう。

まずは「大脳の機能局在」の発見から。

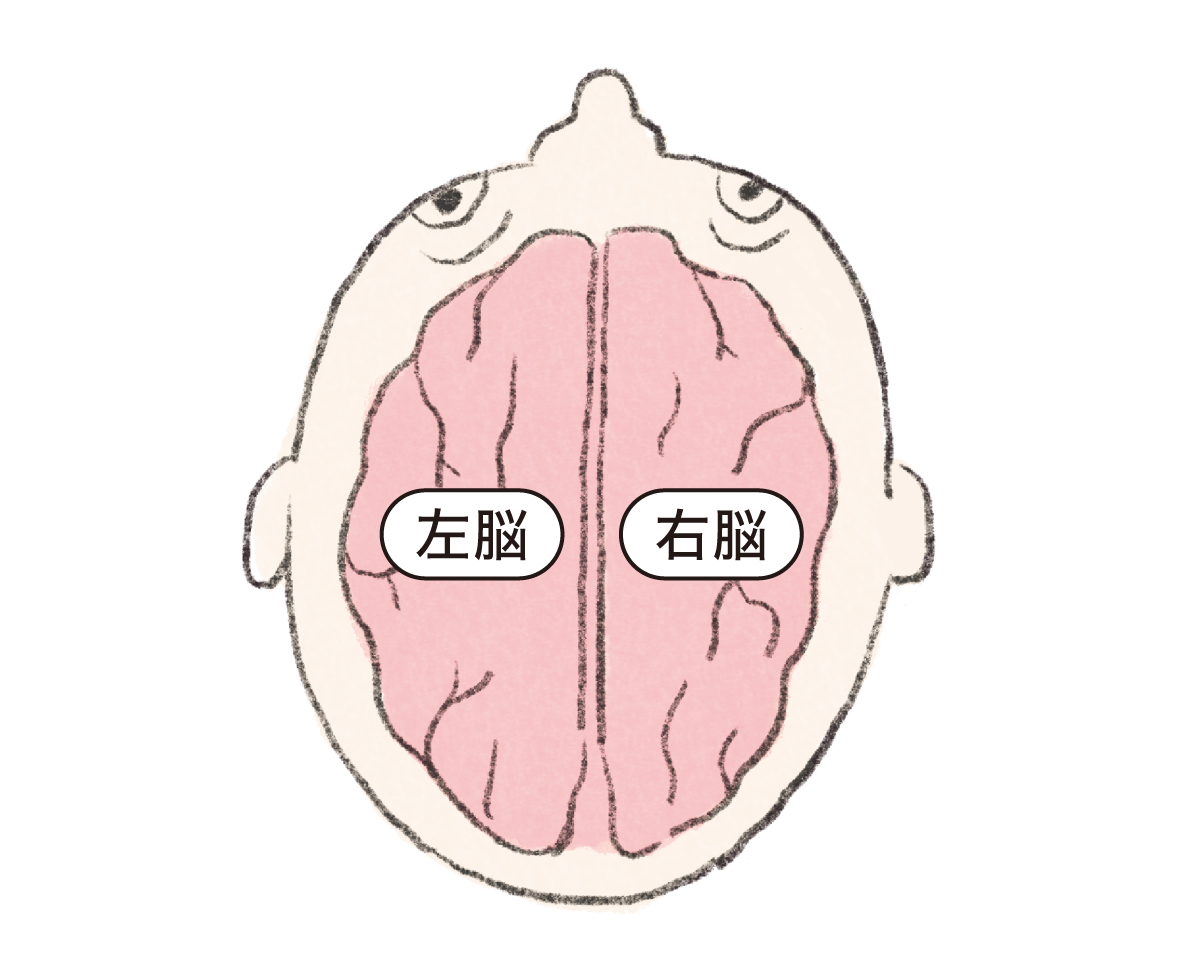

そもそも大脳の中にはさまざまなパートがあり、場所ごとに担っている役割が異なるらしい。現在は、脳のどの部分がどんな働きをするのかがある程度明らかになっている。

大脳の機能局在。

左脳

- 右半身の運動

- 右半身の感覚

- 話す・読み書き

- 計算

- 理論

右脳

- 左半身の運動

- 左半身の感覚

- 言葉によらない理解

- 音楽・芸術

- 立体認知

右半身を動かし、言葉を話すときに主に働く部分は左脳にあり、左半身を動かし、絵や音楽などを理解するときに主に働く部分は右脳にある。

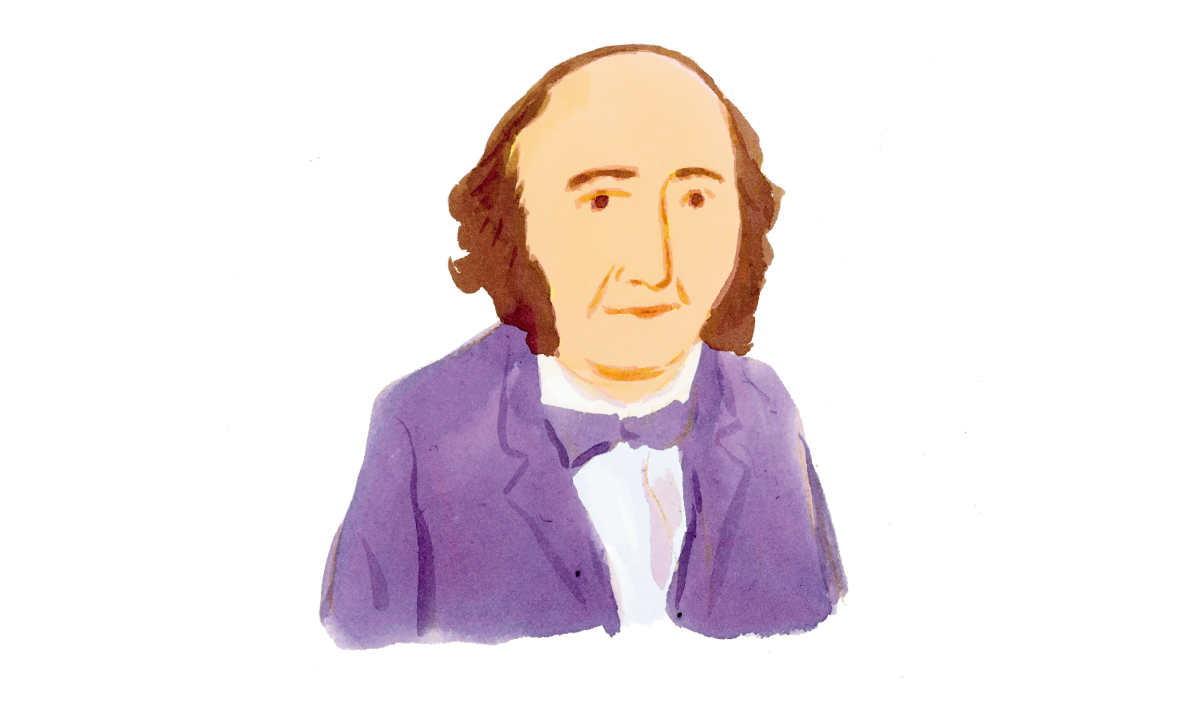

「それを、脳の機能局在といいます。19世紀フランスのブローカ博士の発見をきっかけに研究が進みました」

ブローカ博士

ピエール・ポール・ブローカ(1824-1880)。医師、解剖学者。失語症患者の脳の解剖によって、言語を司る機能局在があることを発見した。

1860年頃、ブローカ博士が、亡くなった失語症患者の脳を解剖してみると、前頭葉の左の一部分だけが損傷していることがわかった。

その患者は言葉を話すことができなかっただけで、ほかに症状がなかったことから、ブローカ博士は、この前頭葉の左の一部分が言葉を話すのに重要な役割を担っているのではないかと推察。

これが言語中枢「ブローカ野」、そして脳の機能局在の発見だ。

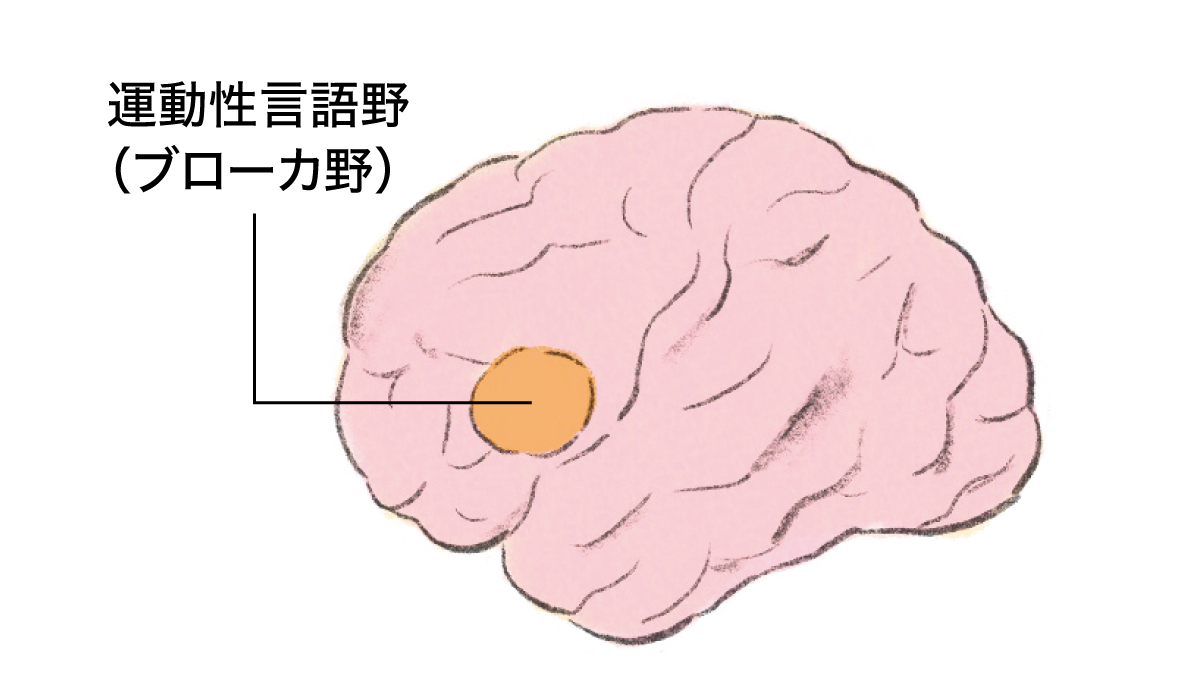

ブローカ野とは。

言葉を話すときに中心的な役割を果たす運動性言語野。発見したブローカ博士にちなみ名付けられた。約95%の人は左脳にブローカ野があるが、まれに右脳に存在する人もいる。

後に運動野、感覚野などの機能局在を特定し、“脳の地図”を作り上げたのは、カナダのペンフィールド博士。博士はてんかんの治療のために脳の部分切除を行う際、患者の脳のさまざまな場所を刺激し、どこを刺激するとどんな反応があるかを調べたという(現代では倫理上できない)。

ペンフィールド博士

ワイルダー・グレイヴス・ペンフィールド(1891-1976)。脳神経外科医。運動野と感覚野の「ホムンクルス」(脳の機能地図)を明らかにした。

「右脳派と左脳派」発想の発端・分離脳とは。

さて、ここまでは、“脳のさまざまな場所ごとに機能が分かれている”ことがわかったという話。これがやがて右脳・左脳説につながる、ある大発見につながった。

「大脳の機能局在は、右脳と左脳の中でもさらに細かく分かれています。それなのに単純に二分して考えてしまうことが問題なのです。なぜそうなったかというと、ロジャー・スペリー博士らが行った分離脳の実験のインパクトが大きかったのではないでしょうか」

スペリー博士

ロジャー・ウォルコット・スペリー(1913-1994)。アメリカの神経心理学者。分離脳の実験によって右脳と左脳が異なる機能を持つことを証明した。

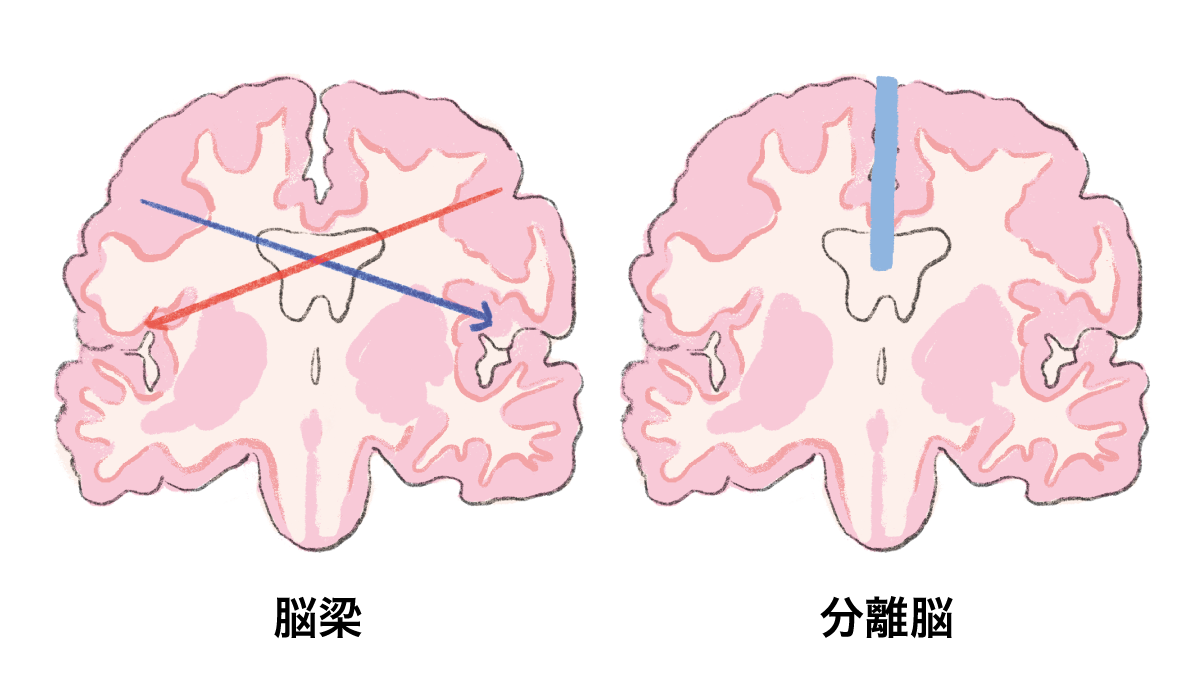

「分離脳」とは、右脳と左脳を結ぶ「脳梁」と呼ばれる部位を切断した状態の脳のことだ。

脳梁とは交連線維の太い束であり、通常はここを通じて左右の脳の間でお互いの情報を行き来させている。重度のてんかんの治療として、その脳梁を手術で切断するケースがあるという。

分離脳の模式図。

脳梁は大脳の底のほうにあり、左右の大脳の情報を相互に伝える連絡通路の役割を担っている。これを切断しても命に別状はないが、特異な実験結果になることが判明した。

1981年にノーベル生理学・医学賞を受賞した心理学者のスペリー博士とその弟子、ガザニガ博士は、脳梁が切断され左右の脳がつながっていない「分離脳」の人にさまざまなテストを行い、興味深い事実を明らかにしていったのだ。

ガザニガ博士

マイケル・S・ガザニガ(1939-)。アメリカの心理学者。スペリー博士の分離脳の実験を引き継ぎ、大脳の左右間の伝達などについて、研究を行った。

では「右脳派・左脳派」説に多大なる影響を与えた「分離脳」の実験とは?次項で彼らが行った実験を解説しよう。

実験結果の早とちりが生んだ誤解。

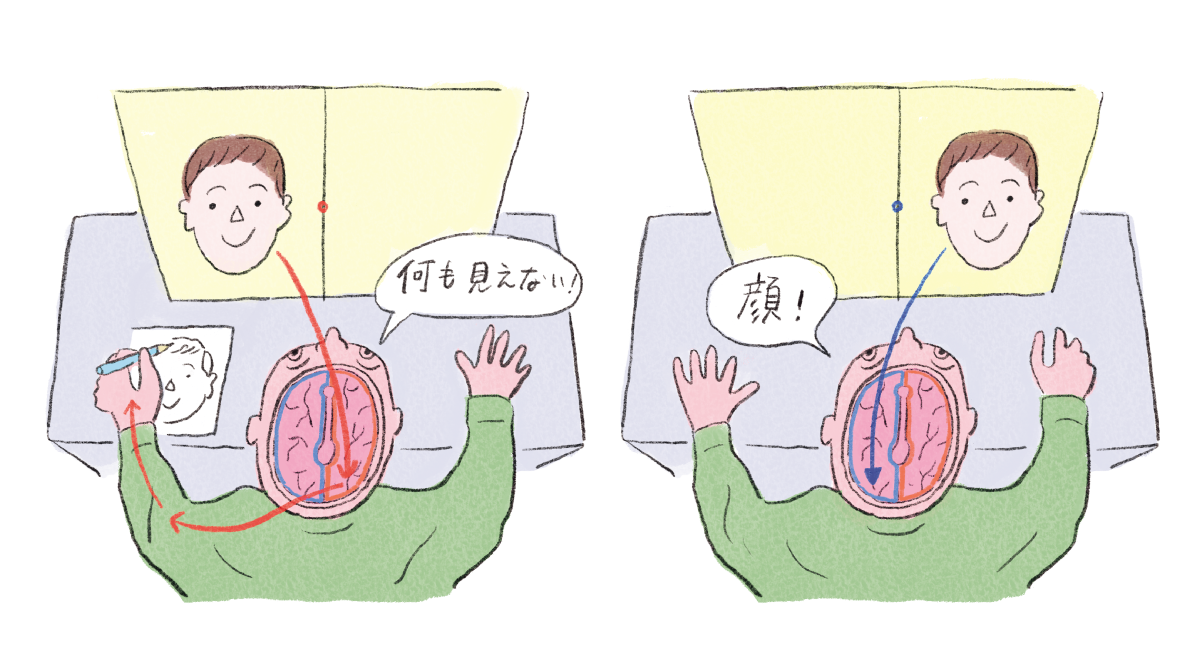

分離脳の人の場合、左右の脳の連絡がないため、右視野で見たものは言葉にできるが、左視野で見たものは言葉にできず、けれど左手で描くことができた。右脳と左脳に局在する機能の違いが可視化され、それぞれに独立して働くことが示された画期的な実験として知られる。

実験では被験者へ、始めにパネルの右側にのみ人の顔を見せた。「何が見えましたか?」と聞くと、被験者は「人の顔が見えた」と答える。次に、左側に顔を表示して同じ質問をすると「何も見えない」と回答。ただし、「見えたものを絵に描いてください」というと、なんと左手で顔を描けたという。

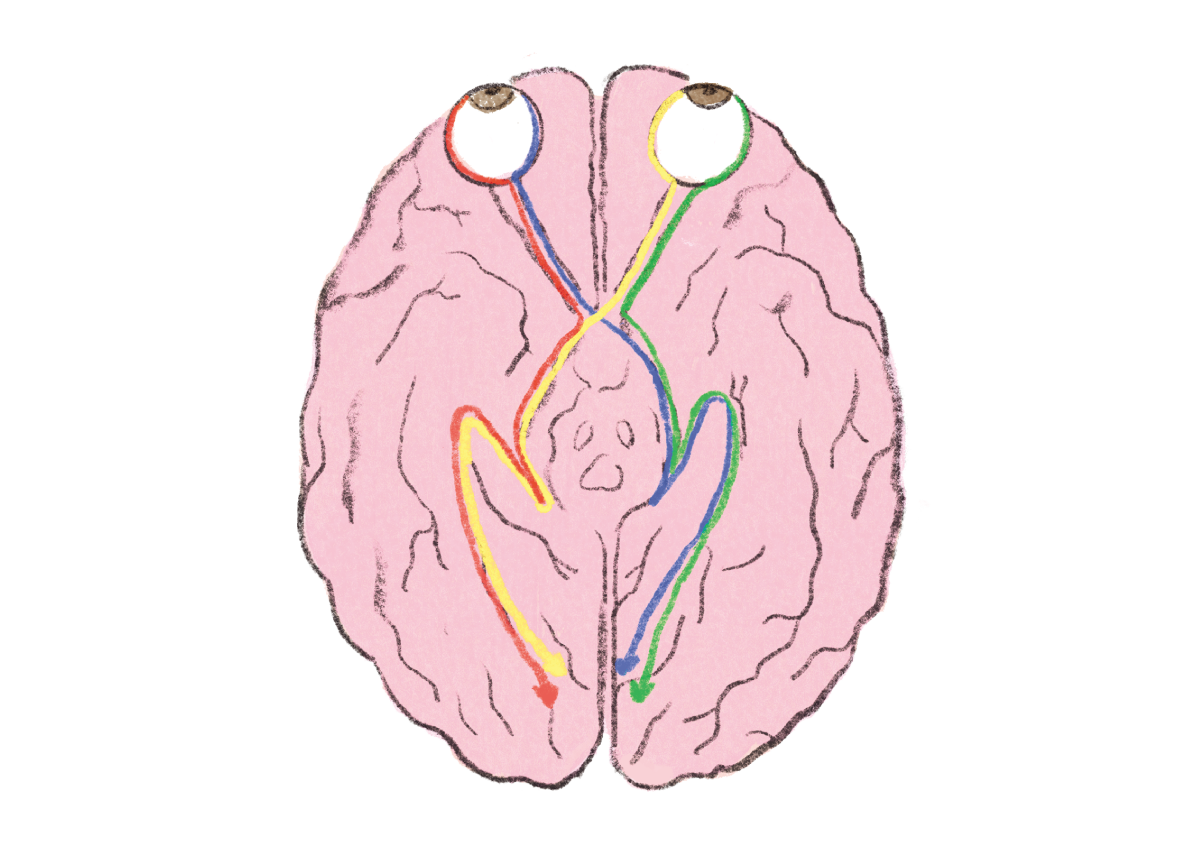

この実験の謎を理解するためには、脳の2つの働きを理解する必要がある。1つは物の見え方について。脳は右視野のものを左脳で、左視野のものを右脳で把握する。

視神経の左右交叉。

大脳の底の「視交叉」で、目の外側と内側に投影された情報が半分ずつ交叉する。図の赤と黄のルート(右視野)は左脳に、青と緑のルート(左視野)は右脳に伝わる。

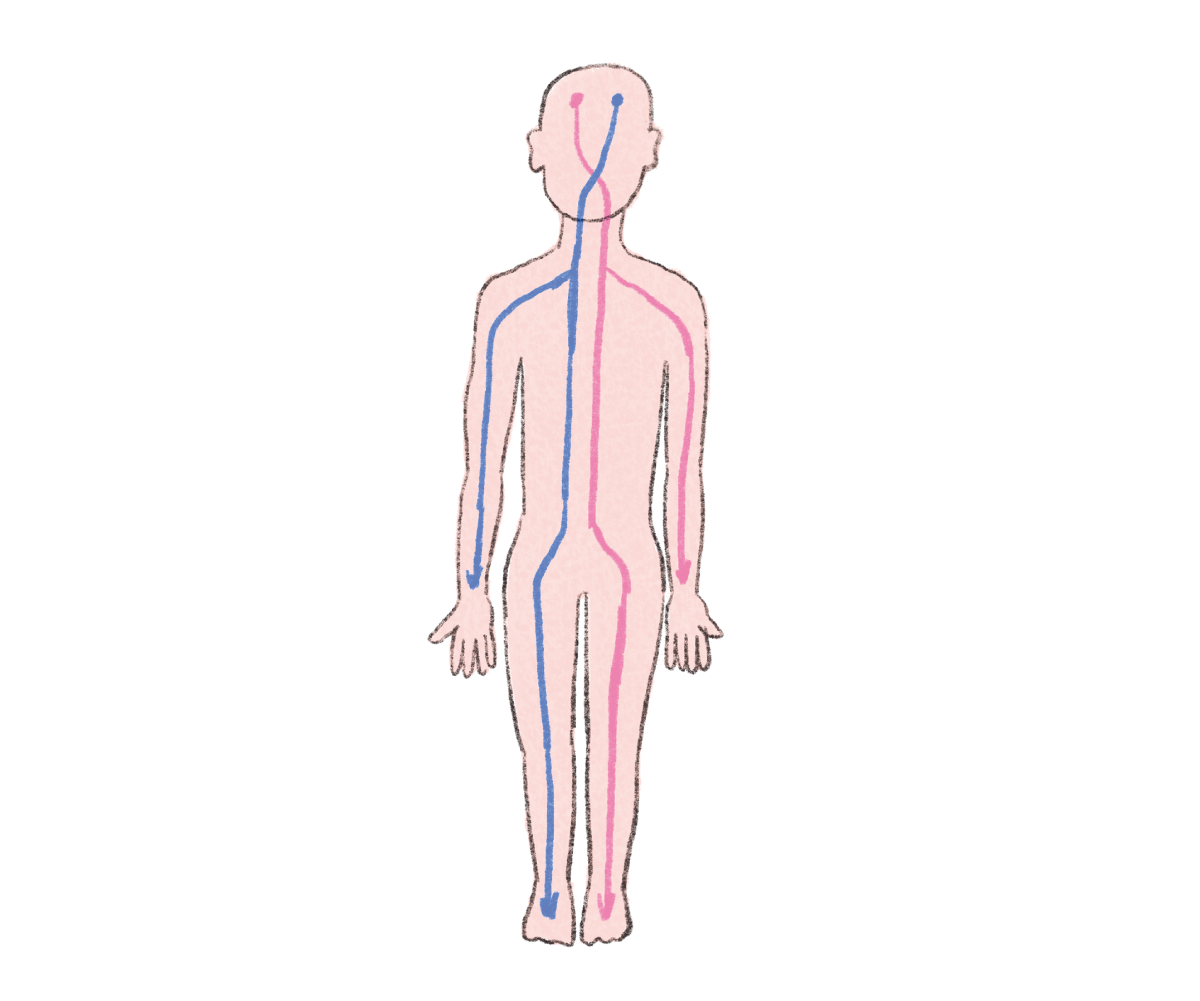

もう1つは運動神経。右半身を動かすのは左脳で、左半身は右脳だ。

運動神経の左右交叉。

運動神経は、脳の中心下部の「延髄」で左右交叉している。脳梁を切断した分離脳でも延髄は切断されていないため、分離脳の人も右手を動かすときには左脳が働いている。

実験では、右視野にあった顔は左の脳に伝わり、左脳にある言語中枢が情報を処理したため、言葉で答えられた。左視野にあった顔は右の脳に伝わり、言語中枢のない右脳では言葉にすることができなかったが、左手で絵を描くことができた(右手では描けないはず)。

このとき、左脳は何も知らないので、言葉では「何も見えない」と答える。分離脳では、右脳が知っていることを左脳は知らない、あるいはその逆になるのだ。

こうした実験によって「左右の脳がそれぞれ独立して働く」ことが証明され、右脳と左脳を分ける考え方が広まっていったのだという。

「ですが本来、右脳と左脳は協力し合うもの。脳に機能局在があっても、それがバラバラに働くことはありません。右脳・左脳説は、分離脳という特殊なケースの実験結果を早とちりしたことから生まれたものなのです」

まとめ

- 機能局在は大脳全体で役割が細かく分かれている。単純に右と左に分かれているのではない。

- 左右の脳が切り離されると、脳はバランスよく働けなくなる。

- 脳は右と左で連携をとりながら、それぞれの不足情報を補い合って働いている。