理由① そもそも続かない

カロリーを減らせば短期的には痩せられるが、ストイックなカロリー制限を長く続けるのは難しい。

それを明らかにしたのが、アメリカの「CALERIE(カロリー)スタディ」。カロリー制限で寿命が延びるという仮説(下コラム参照)に賛同するボランティアを、従来の摂取カロリーを続ける群75人と、摂取カロリーを25%カットして75%に制限する群143人にグループ分けして、2年間の試験が行われた。

「意欲満々で臨んだ143人ですが、半年以内に摂取カロリーは元の80%になり、半年以降は90%まで増えて徐々に100%に近づきました。2年で約20%の28人が脱落。うち7人は、骨密度低下や貧血で参加を停止させられたのです」(北里研究所病院糖尿病センター長の山田悟医師)

食べることは根本的な欲求。どんなに意志が強くても長期間抑えるのはムリ。そこにはホルモンも関わる。

体脂肪を溜める脂肪細胞は、食欲を抑えるレプチンというホルモンを分泌する。減量で体脂肪が減ると、レプチンも減るため、食欲が抑えられなくなるというワケ。カロリー制限せず、ゆっくり体脂肪を落とせば、レプチンの罠にはハマりにくい。

カロリー制限で若返る?

酵母や線虫といった原始的な生き物では、カロリー制限で寿命が延びるらしい。だが、アメリカでサルを対象に行われた2つの実験では明確な結論が得られず、いまも論議を呼ぶ。

「アメリカ国立老化研究所の実験ではカロリー制限で寿命延長効果は見受けられませんでしたが、ウィスコンシン大学の実験ではがんや心臓病といった加齢に関わる死亡率は下がりました。ただ後者でも、トータルの死亡率では差がなかったのです」

なぜ総死亡率で差が出なかったのか。実はカロリー制限群は、喧嘩で死ぬサルが多かったのだ。食事を減らすとイライラして怒りっぽくなるのはヒトも同じかも。カロリー制限にご用心!

理由② 計算通りに痩せられない

肥満は無駄な体脂肪が溜まった状態。減量で減らしたいのは体脂肪だ。

体脂肪は1g7.2キロカロリー、1kgで7200キロカロリーだ。そこで1日500キロカロリー減らせば、1か月で体脂肪が2kg落ちる(7200×2÷30=480キロカロリー)という計算も成り立つが、そうは問屋が卸さない。なぜか。

太るか、痩せるかを決めるのは、摂取カロリーと消費カロリーのバランス。摂取カロリーが消費カロリーを下回ると、エネルギー収支が赤字に傾き、余分な体脂肪が燃やせる。

ここで無視できないのは、摂取カロリーと消費カロリーは独立しておらず、リンクしているという事実。摂取カロリーを減らすと、消費カロリーも連れ立って減ってしまうのだ。

体脂肪は飢餓に備えたエネルギー。急に減るのは好ましくない。そこで摂取カロリーを減らすと、自律神経が消費カロリーの6割を占める基礎代謝を下げ、消費カロリーが落ちる。だから、計算通りに痩せないのだ。

頑張ってカロリー制限を続けると、体内環境のセットポイントが変わり、体脂肪は落ち始める。だが、そのときカラダには深刻なダメージが及ぶ。それについては次の項目で!

理由③ 筋肉や骨が減ってしまう

カロリー制限が何より罪深いのは、大事な筋肉を削ってしまうから。

摂取カロリーを減らし続けた結果、セットポイントが変わり、エネルギー収支が赤字になると、体脂肪ばかりではなく、筋肉のタンパク質も分解されてエネルギーとして使われる。

筋肉のタンパク質はつねに分解と合成を繰り返しているが、エネルギー収支を赤字化すると分解が合成を上回り、筋肉が落ちてしまうのだ。

前述のように、消費カロリーの6割は基礎代謝。筋肉はその基礎代謝の2割以上を担う。筋肉が減ると、基礎代謝の低下→消費カロリーの減少というドミノ倒しが進み、カロリー制限しても一層痩せにくくなる。

加えて、カロリー不足だと運動する気力も元気も湧いてこない。運動不足でカラダを動かさない期間が長くなるほど、筋肉の萎縮はどんどん進む。運動ができないときは、むしろカロリーをしっかり摂った方が、筋肉が衰えるスピードにブレーキがかかることがわかっている。

体型の土台を作るのは筋肉だから、筋肉が減ると体型は緩む。また筋肉とともに骨も減るため、骨格自体が貧弱になり姿勢が崩れる恐れもある。まさに踏んだり蹴ったりなのだ。

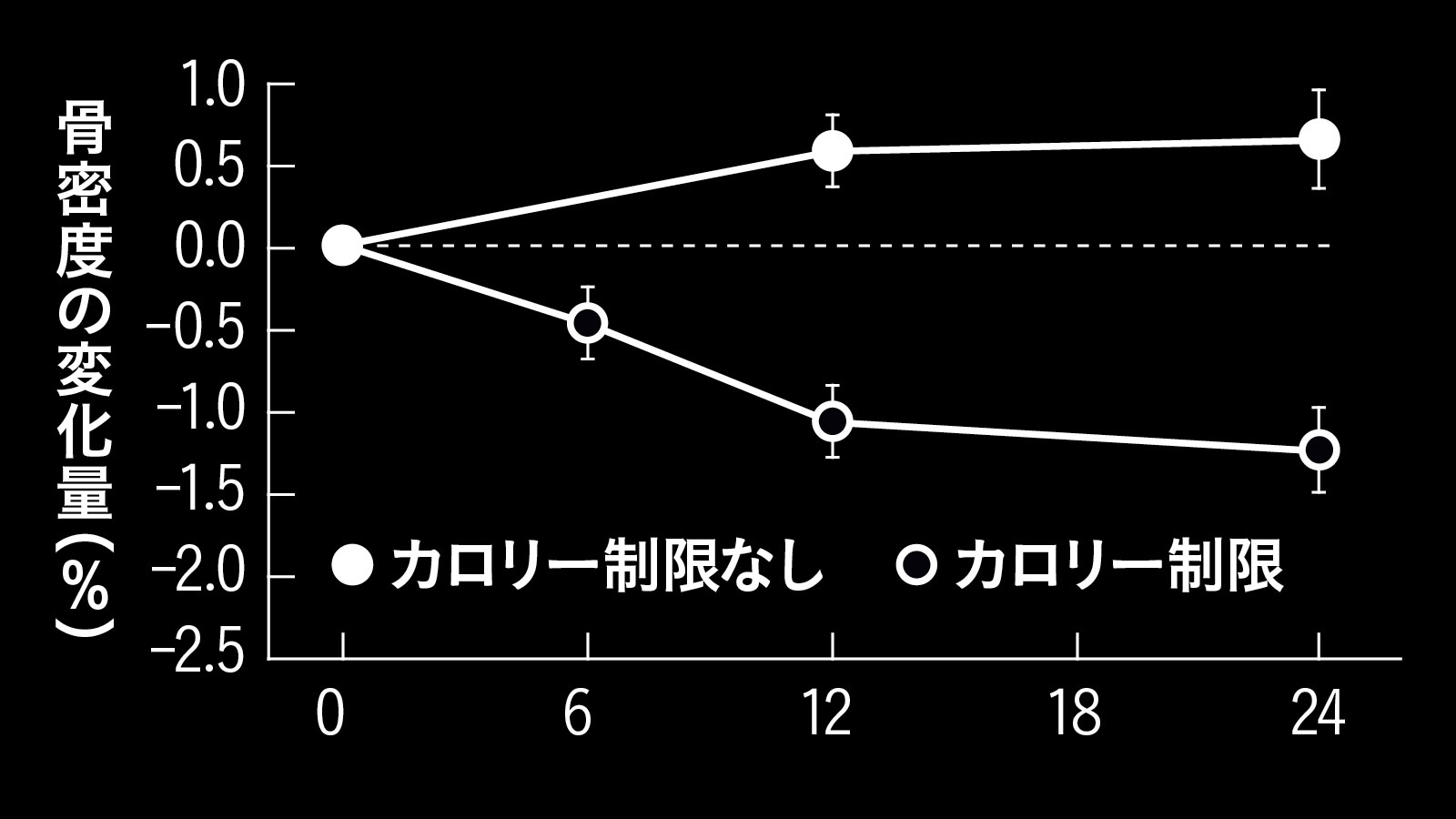

カロリー制限で骨密度が落ちる

25%のカロリー制限群と通常のカロリー摂取群で腰椎の骨密度を比較。カロリー制限群では、時間が経つほど骨密度が落ちる。Villareal DT et al, Journal of Bone and Mineral Research, Vol.31, No.1, January 2016

理由④ カロリーの把握は難しい

カロリー制限で痩せるための大前提は、摂取カロリーの把握だ。そう書くと簡単に聞こえるが、これが難題。理由は2つある。第1に、摂取カロリーのセルフモニタリングが難しい。

「摂ったと自覚しているカロリーと、実際に摂ったカロリーには大きな差がある。摂ったカロリーを100とすると、自分で記録するカロリーは平均80に留まるとわかっています。つまり20%ほど、摂取カロリーを低く見積もる傾向があるのです」

特に太っている人は“過少申告”しやすく、最大で40%ほども摂取カロリーを低く見積もるという。だから「水を飲んでも太る!」などと文句の一つも言いたくなるのだろう。

第2に、カロリー表示の信頼性は思ったほど高くない。コンビニでもファミレスでも、カロリーは1桁台まで表示されている。だが、「食品表示法」という法律で、カロリー(熱量)表示には±20%の誤差が許されている。

つまり500キロカロリーと書かれていても、本当は400~600キロカロリーだということ。これではあまりにアバウトすぎて、必死にカロリー計算しても意味がないのである。

理由⑤ 満腹感に従えば適正摂取できる

カロリーに頼れないとしたら、一体何を目安にすれば、自分にとって最適の食事ができるのだろうか。

「もっとも頼りになるのは、満腹感。満腹感に素直に従っていれば、太りすぎる心配はないのです」

満腹感で大きな働きを担うのは、消化管から分泌される消化管ホルモン。ことに小腸の壁を作る細胞の約1%はセンサーを持ち、摂った栄養素を感知してホルモンを分泌。栄養素が満たされると、食欲を抑える。

満腹感で食欲をコントロールするコツが2つある。1つ目は、ご飯などの穀物、お菓子などの糖質を控えること。糖質を過食すると、消化管ホルモンによる食欲の制御が乱れる。糖質を減らし、肉類や魚介類といった主菜からタンパク質と脂質をしっかり摂れば、ホルモンで食欲は正しく調整される。

2つ目は、早食いを避けること。消化管ホルモンが分泌されるまで、食べてから15~20分ほどかかる。その間、味覚に惑わされた脳から「美味しいから、もっと食べよう!」というシグナルが出続けると、誘惑に負けて消化管ホルモンが効く前に食べすぎる。よく嚙み、できるだけゆっくり食べよう。

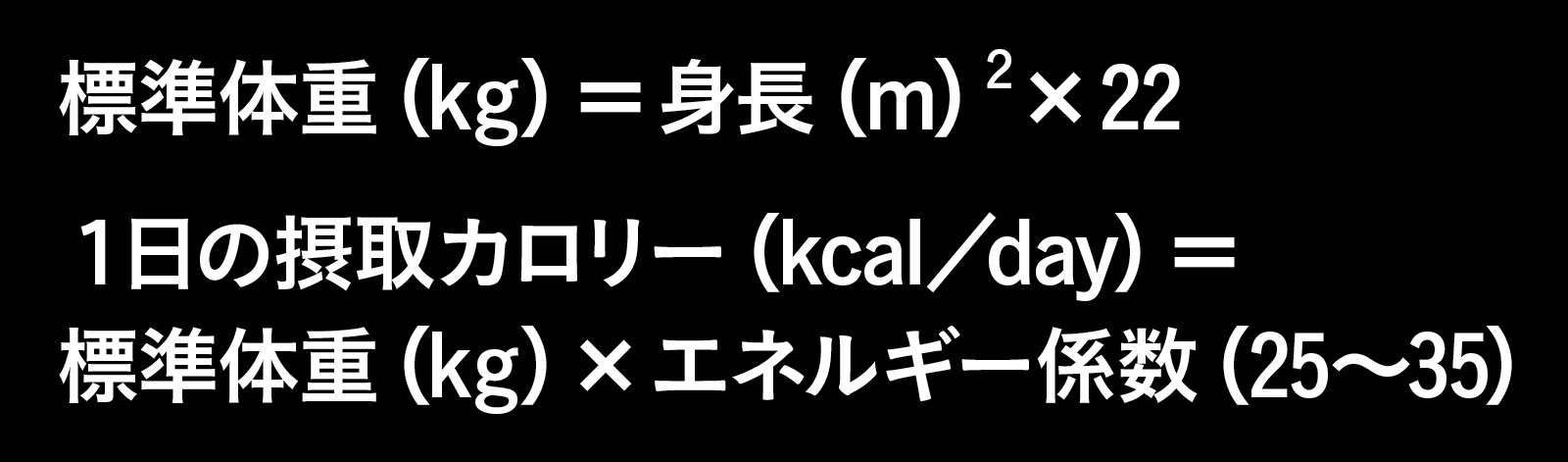

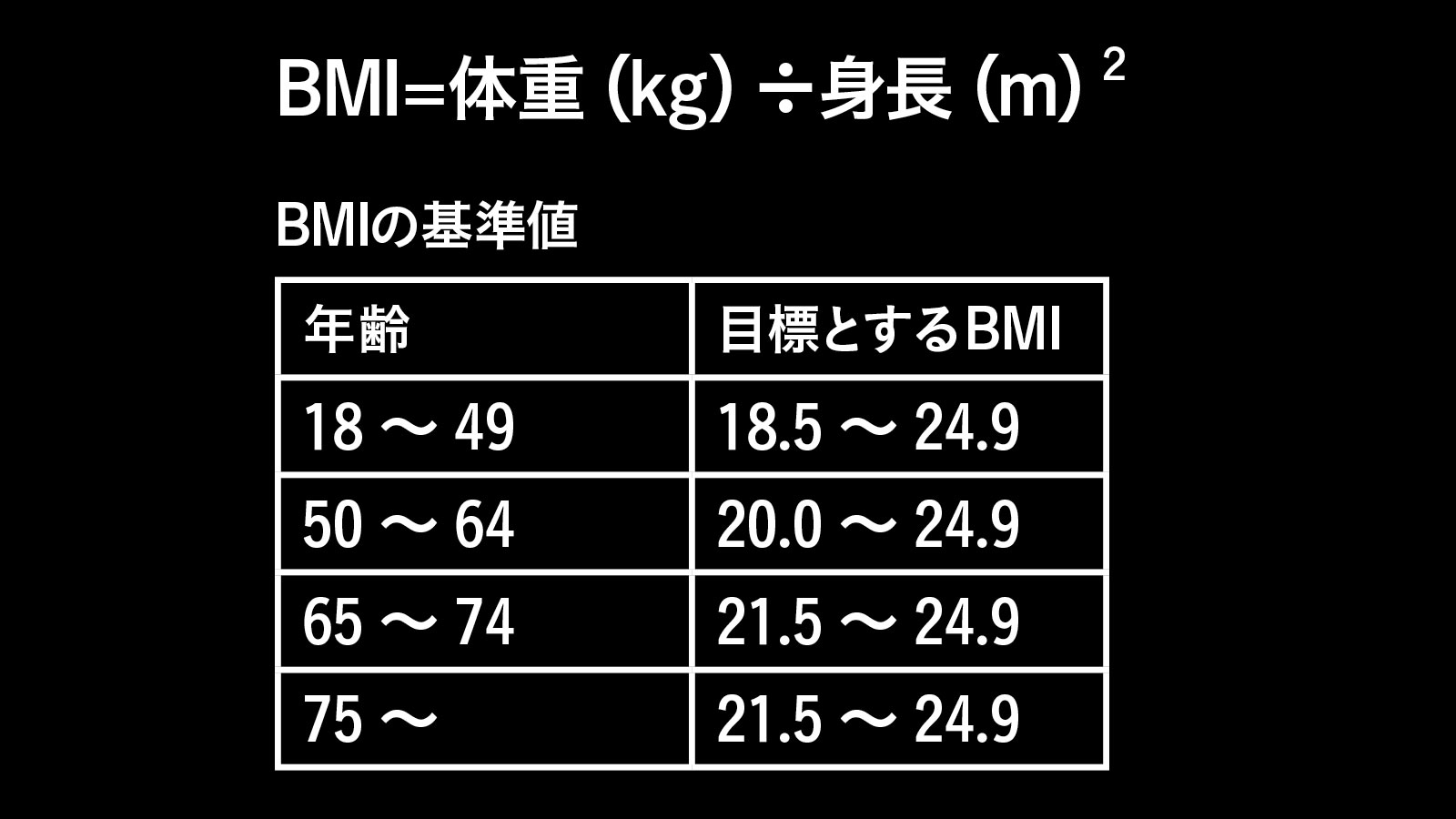

知りたい人のための体重とカロリーの目安

年齢で目標とするBMIは異なる(下表参照)が、痩せすぎでも肥満でもないBMI22がいちばん健康的で死亡率も低い。そこでBMI22の体重を「標準体重」と呼ぶ。1日の摂取カロリーの目安は、標準体重にエネルギー係数をかけて簡単に求められる。エネルギー係数は、どれほど活発に活動するかを示すもの。デスクワーク主体で活動量低めの人は25〜30、立ち仕事が多く適度な活動量なら30〜35、力仕事が多く活動量高めの人は35以上となる。

ダイエットが必要なのは、太っている人。肥満かどうかの基準は身長と体重で割り出すBMI。BMI18.5未満は痩せ、25以上が肥満。身長170cmで体重75kgなら、上の式からBMIは75÷(1.7)²≒26。肥満となる。

理由⑥ 脂は摂っても平気である

カロリー制限でまずセーブされるのは脂質。カロリーになるのは糖質、脂質、タンパク質の3大栄養素。脂質は1g9キロカロリーで、1g4キロカロリーの糖質とタンパク質の2倍以上のカロリーがあるからだ。

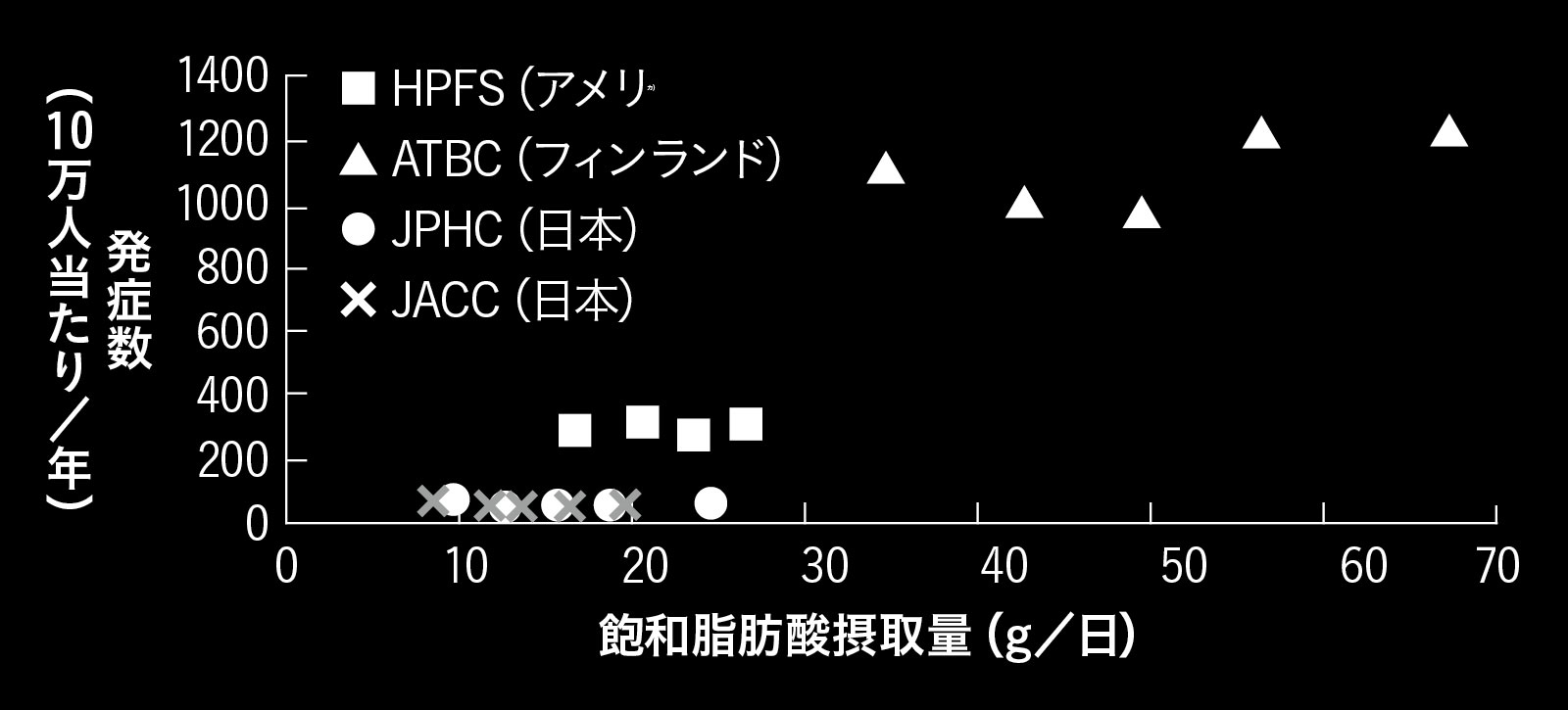

加えて、脂質の摂りすぎは血管の老化である動脈硬化を進め、心臓病の危険度を上げるとされてきた。ことに、肉類など動物性脂質に多い飽和脂肪酸の摂りすぎが問題視されており、摂取カロリーの7%以下にするという上限値が定められている。

「しかし、この上限値に根拠はなく、日本人では逆に飽和脂肪酸の摂取量が多い人ほど、脳卒中を中心に動脈硬化症は少ない。アメリカの食事摂取基準では、すでに脂質の制限は撤廃されています」

脂質を減らしすぎると、心臓病のリスクを上げる恐れすらある。

「脂質を炭水化物(糖質)に替えた研究で、心臓病の発生を抑制できませんでした。また心臓病を患った経験がある人は、脂質を炭水化物に替えると、再発率も死亡率も上がることがわかっています」

脂質で控えたいのは、酸化した脂質や合成されたトランス脂肪酸。脂を味方にしよう。

飽和脂肪酸が増えても心臓病は増えない

日本、アメリカ、フィンランドで、飽和脂肪酸の摂取量と、冠状動脈性心筋梗塞の発症数を比較。日本人では飽和脂肪酸の摂取量が増えても、発症例は低い水準に保たれる。Eur Heart J 2013, 34, 1225-1232

理由⑦ 血管を傷つけるヨーヨー現象が防げる

カロリー制限がメインのダイエットで必ず起こるのが、リバウンド。減量後に体重と体脂肪量が元に戻り、開始前より太ってしまうのだ。

リバウンドの主因は、前述のようにカロリーを制限すると筋肉が減り、代謝が落ちるから。カロリー制限は長続きしないので、いずれ食事量は元に戻る。すると減量中に代謝が落ちた分だけ、エネルギー収支が黒字になりやすく、リバウンドを招く。

そこで慌ててカロリー制限ダイエットを行うと、一時的に痩せても、またリバウンドする。かくて減量→リバウンド→減量…を続けて、体重の増減を何度も繰り返すことを「ヨーヨー現象」と呼ぶ。

カロリー制限で落ちた筋肉は、筋トレに励まない限り、取り戻せない。だから、ヨーヨー現象で代謝は落ち続け、ますます痩せにくくなる。悲劇はそれでは終わらない。ヨーヨー現象が生じると、カラダでもっとも大事なインフラである血管が傷つき、死亡リスクも上がるのだ。

「体重の上下動が激しい人は、心臓病や脳卒中を生じやすく、死亡率も高いことが報告されています。また、体重の上下動の回数が多い人も同様であると懸念されています」