血糖値を効率的に下げる運動とは?

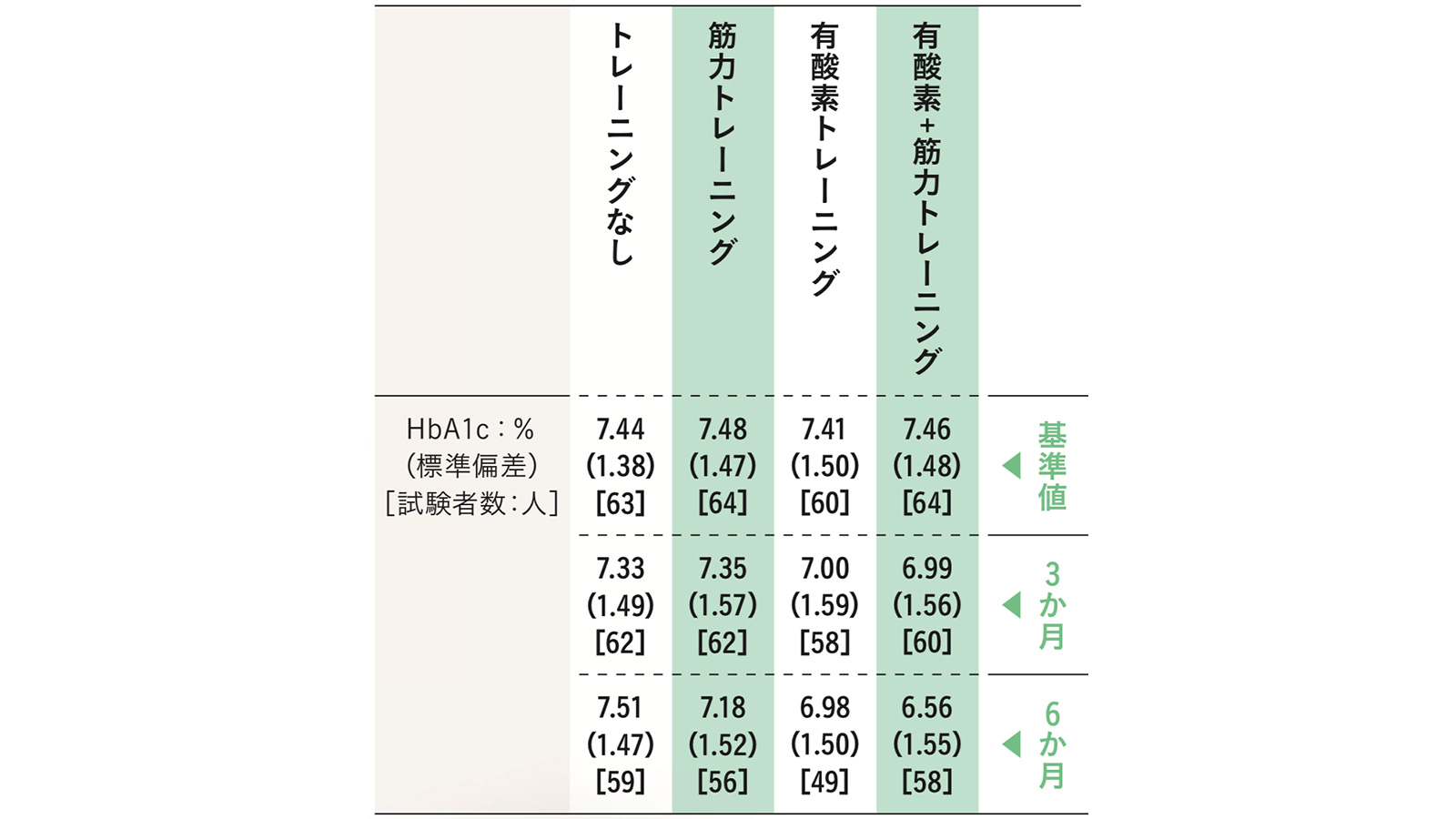

里大学北里研究所病院糖尿病センター長・山田悟先生曰く、筋力や有酸素トレーニングを単独で行うより、複合的に行ったほうが効率よく血糖値は下がるという(基となった論文の表を下に引用)。

HbA1cとは赤血球中のヘモグロビンのうち、何%が糖と結合しているかを表す血糖値の指標。高いほど高血糖だ。標準偏差は各人の数値の、平均値からのばらつき具合を示す。筋力や有酸素トレーニングを単独で行うより、同時に行ったほうが3か月、6か月後のHbA1cの数値が減少していることがわかる。出典/ Sigalら(2007), Effects of Aerobic Training, Resistance Training, or Both on Glycemic Control in Type 2 Diabetes

そこで、『ターザン』でもおなじみのトレーナー・澤木一貴さんに、両方の要素を含んだ、血糖値をコントロールするためのトレーニングを考案してもらった。

「高血糖の人にあまりハードな運動は勧められません。だから、低負荷でいろんなバリエーションの運動を組み合わせました。たとえば、ある部分の筋肉を特化して鍛えたり、逆に全身を使ったりという具合にです。こうすることで、筋力と心肺機能を同時に高めていくことができます」(澤木トレーナー)

ここではステップ1〜3までのトレーニングを用意した。進むごとに負荷は上がる。ステップ1には4つの、ステップ2、3には6つのメニューがある。各メニューを30秒続け、ステップ1なら4種目、2、3なら6種目を連続して行っていく。これを1セットとする。

「初めはケガをしないためにも、ゆっくりと動いてください。そして、最終的には1秒で1回、つまり30秒で30回動作を繰り返せるようにしたい。できるようになったら、30秒のレストを挟んで2セット目にもトライ。最終的に3セット無理なくこなせるようになったら、次のステップへと移行。週3回程度、習慣にしてしまえば、カラダが変わっていくのが実感できるはずですよ」(澤木トレーナー)

エクササイズのやり方

- 全部で3ステップのエクササイズ

- ステップ1は4種目、ステップ2・3は6種目

- 初めはケガ予防にゆっくりと動く

- 慣れてきたら1秒に1動作が目標

- 3セット(休憩は30秒)無理なくこなせたら次のステップへ

- エクササイズの頻度は週3回程度

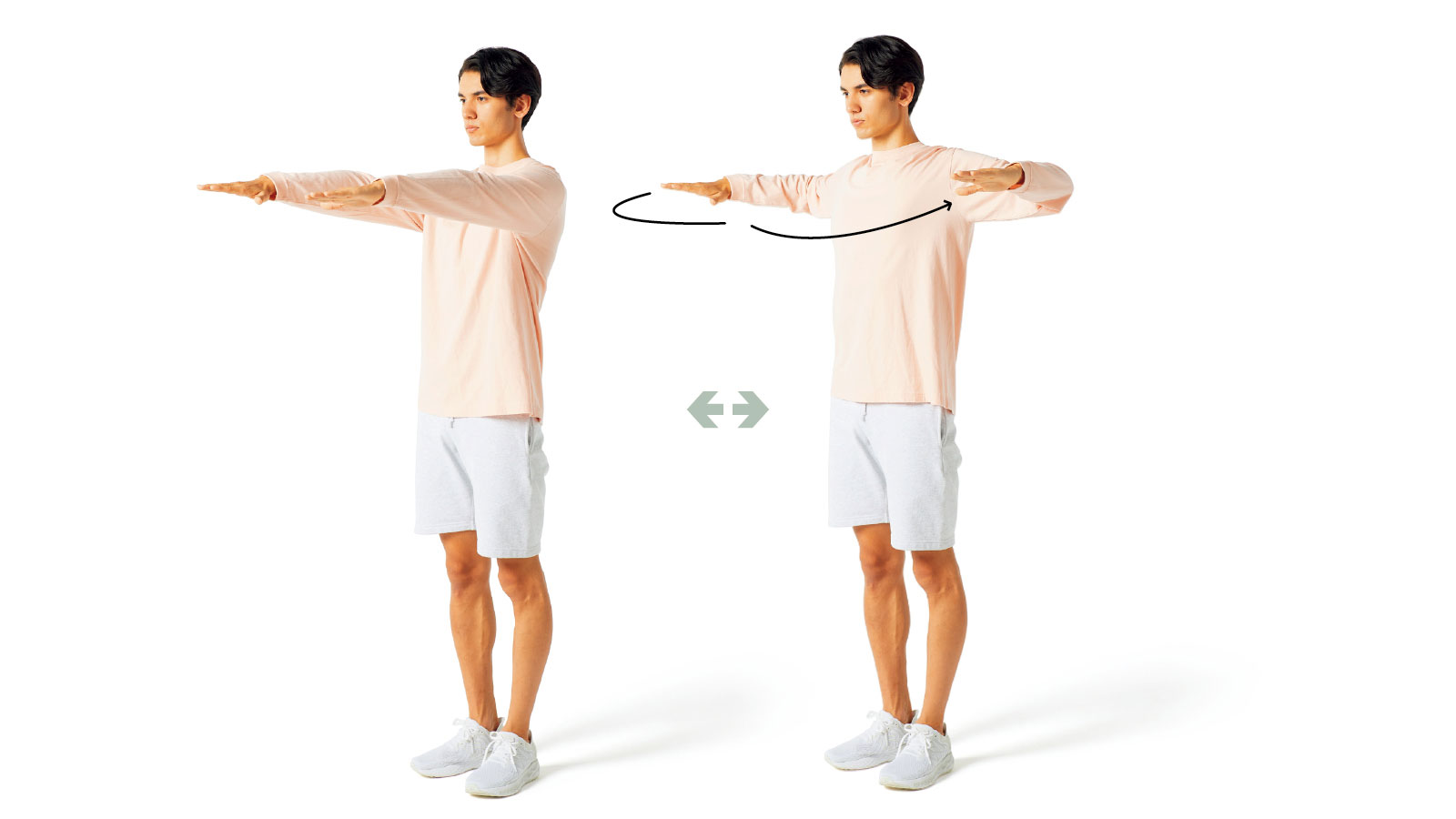

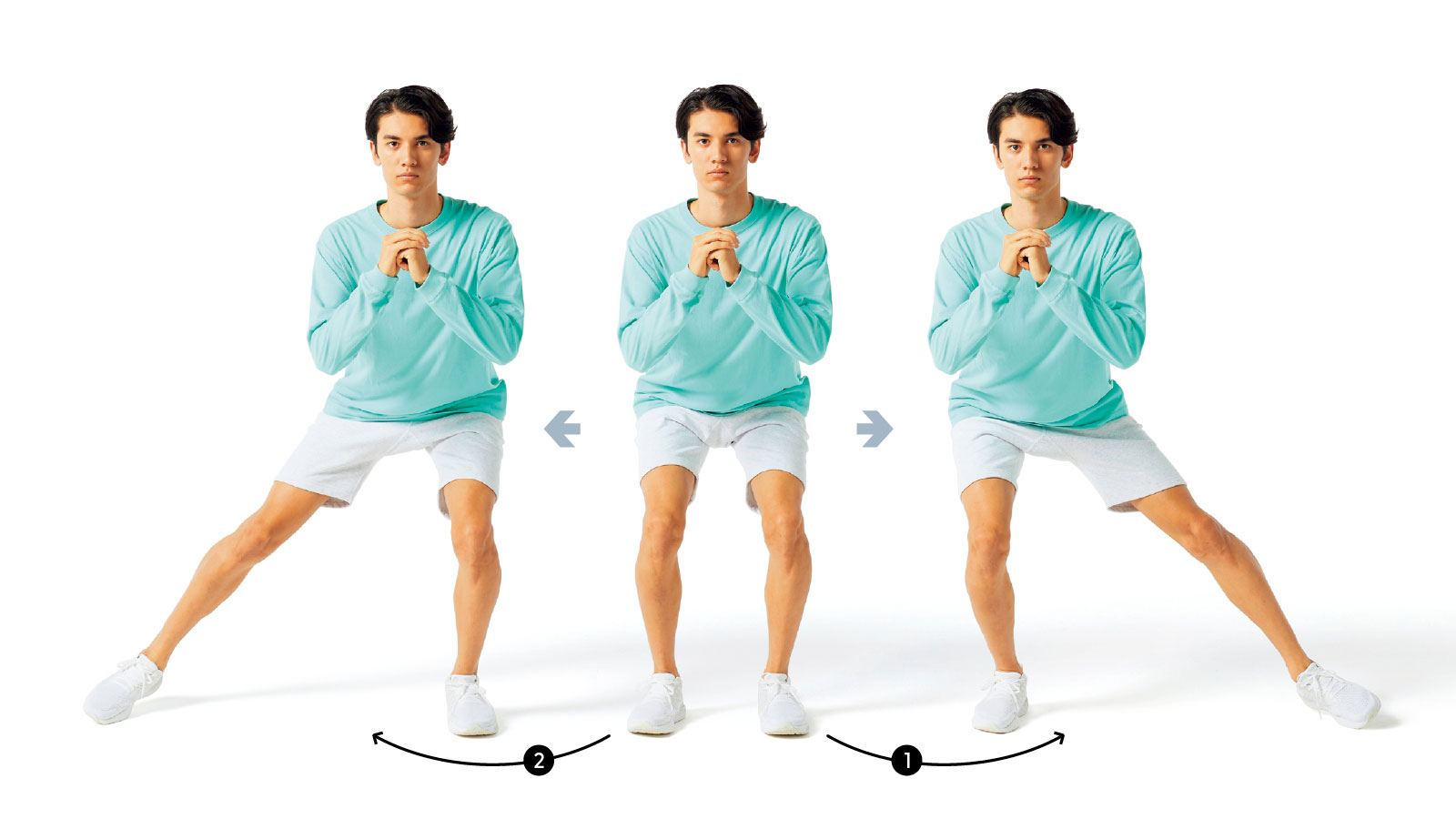

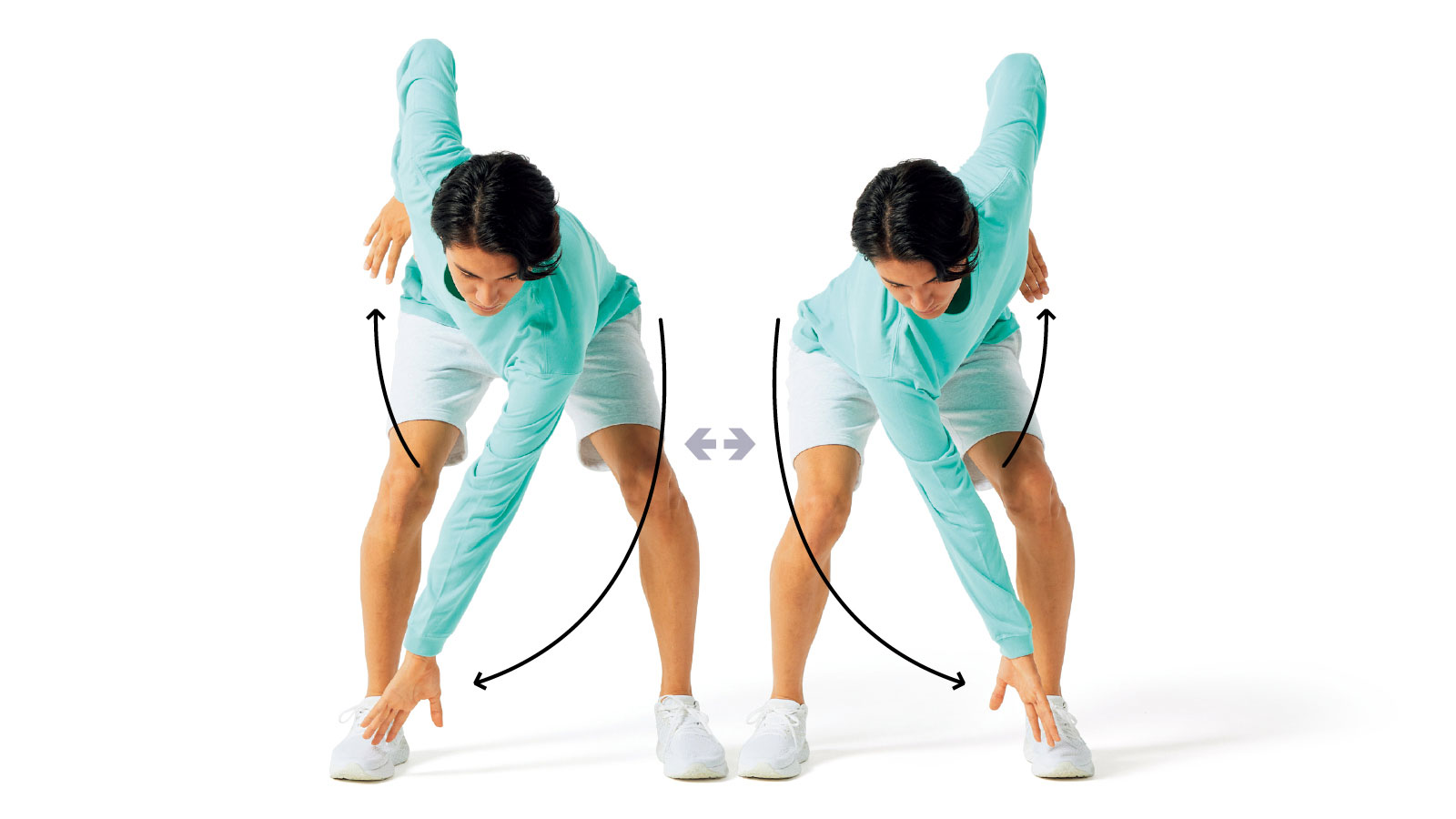

ステップ1|まずは関節の可動域を広げ、カラダを再生させる

血糖値が高い人は、日常的に運動をしていないことが多いはず。ある程度の運動を継続していれば、糖は使われるからである。そして、動かないことで、カラダは錆びついてしまっているのだ。

ひとつは関節である。普通に生活しているだけだと、可動域いっぱいまで関節を使うような大きな動きとは、ほぼ無縁。そのため、可動域が狭くなって、動きの滑らかさも失われてしまう。まずは、これを正したい。しなやかに大きく動けるカラダへと、再生させることが必要だ。

同様に、使わなければ筋肉も衰える。とくに大きな筋肉が集まる下半身は、エネルギー消費のためにも筋力を少しでも回復させたい。そのためにごく軽い運動から始めていこう。

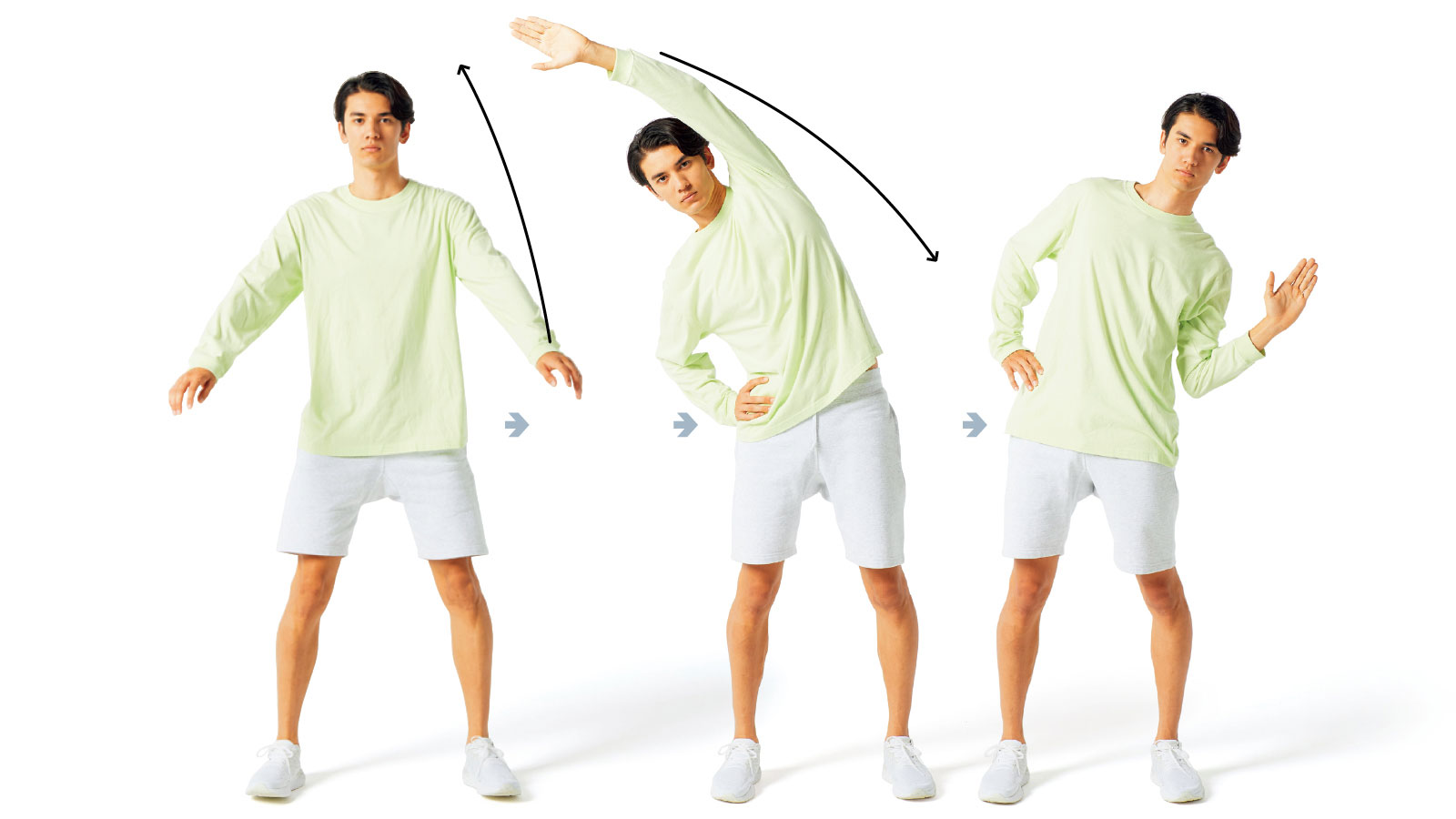

ステップ2|機能的に大きく動けるカラダを手に入れる

ステップ1でカラダの錆は落とせただろう。では、次のステップだ。ここでは機能的に動けるカラダを目指す。実は、長らく運動から離れた人には致命的な欠点がある。それは、動作が再現できないということ。試しに昔慣れ親しんだラジオ体操をやってほしい。自分ではできていると思っても、鏡に映してみると、なんと不格好だろうか!

カラダを機能的に使うことができなくなっているのである。その状況から抜け出したい。自分が思った通りに、カラダが動くようになることが重要だから、ここで行うメニューは、バランス力が必要であったり、動きが難しくなっていたりする。

自由自在にカラダを操れれば、動くことが楽しくなる。筋力は向上して、消費エネルギーも増えるのだ。

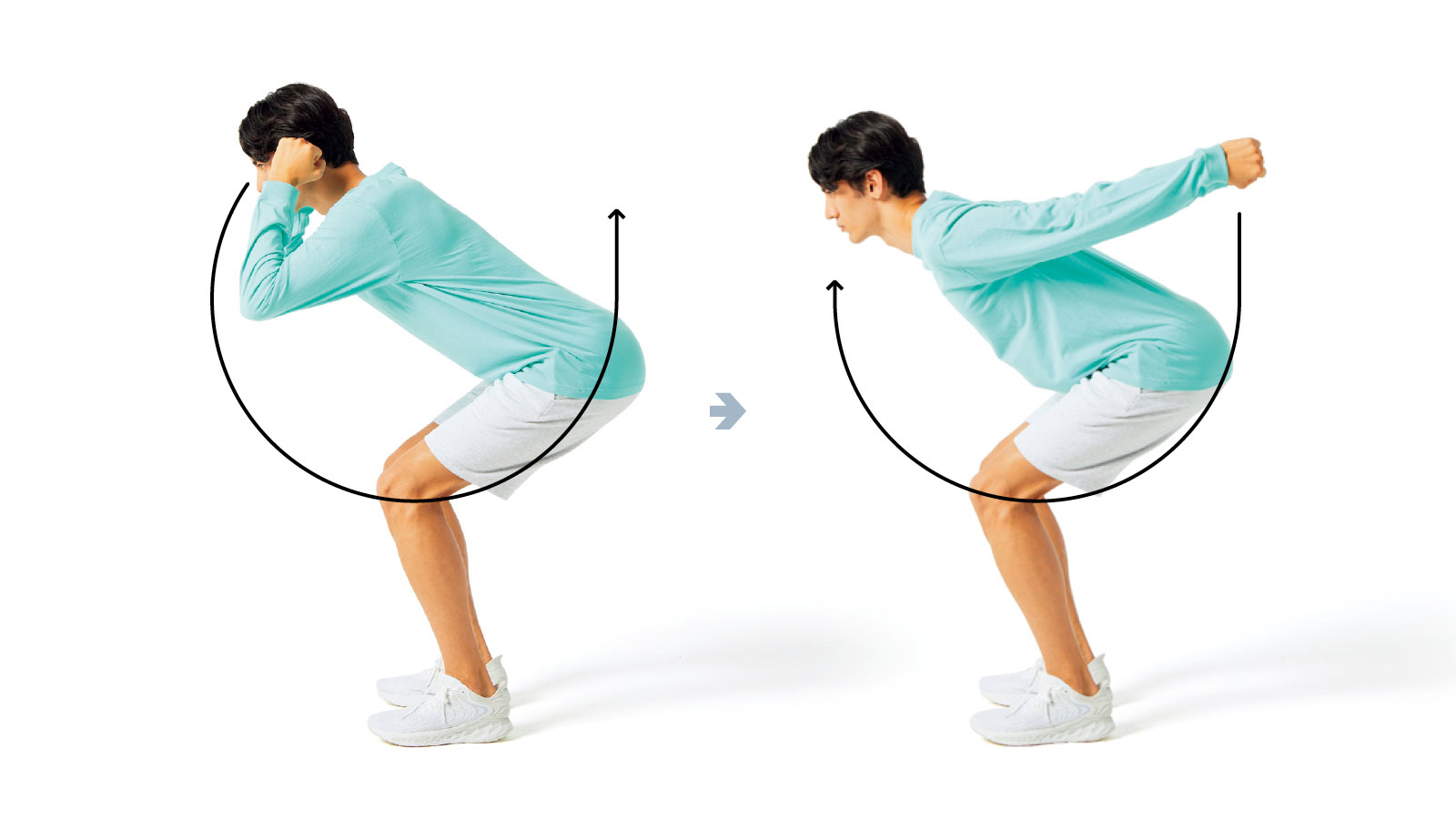

ステップ3|カラダを進化させて、日常生活に繋げていく

ステップ1、2までこなしたら、ある程度機能的なカラダになれるし、エネルギー消費も以前と比べれば、確実に増えている。エネルギーが使われる機会が多ければ、血中の糖も少なくなっていくだろう。

では、最終段階。ここで行うことは、ステップ2をさらに進化させたトレーニングだ。たとえば小さい腕の振りが、ダイナミックな動きに変わったり、片側の腕だけを動かしていたのが、両腕を使って行うようになる。これまで以上にバランス感覚や筋力が求められるようになるのだ。

ただ、これがこなせれば、日常生活も変わる。喘いで階段を上っていたのがスッと行けるようになるし、ちょっとの距離なら簡単に歩ける。そして、こうした日常的な活動が、血糖値を下げることにも繫がるのだ。