この連載の筆者・内坂庸夫さんはこんな人

トレラン伝道師、そして速すぎた100マイルレーサー石川弘樹。

「山を走る」ことは、古くから日本では修験道の修行や主要街道の飛脚の活躍で知られるし、近年では1980年に国民体育大会で山岳競技・縦走種目が始まり(2007年まで)、時を同じくして各地で山岳マラソン・登山競走が開催されている。日本国の最高峰に駆け上がる富士登山競走の第1回大会はなんと1948年だ。

「山を走る」ことは山に登る人たちには普通だった、「健脚」な彼ら自身や仲間が走っていたのだから。とはいえ、この頃の「山を走る」は海外高山の登頂のための体力作りや、国体の山岳競技選手の育成や選抜のための鍛練・競走であり、しかも山中で行われるため多くの市民は気づかず、興味を持たれることは少なかった。

2000年代に入って「楽しむために山を走る」という、まったく新しい観点のトレイルラニングをアメリカで体験し、その楽しみ方や文化までも日本に伝え、広く普及させたのは石川弘樹さんだ。

当時、米国では健康至上主義へのカウンターカルチャーだろう、タイムやペースにこだわるストイックな記録狙いの陸上競技文化への反発だろう、ルールや常識にとらわれないランナーがあらわれた。街ではなく野山を、舗装路でなく未舗装路を好き勝手に走るトレイルラニングが目立つようになってきた。

各地に自然発生的にトレラン・コミュニティが誕生し、毎週末、大小いくつものイベントが開催されていた。「レース」という名であっても順位やタイムを計測しないものもあり、当日スタート直前に申し込んでそのまま走り出せる5km程度のものから、夜を越えるものまであった。

距離が長くなるほど体力や気力は消耗するし、地形や天候の影響も大きくなる、予期せぬ「ドラマ」も生まれる。だからコース途中に飲食や用具を準備し、助け励ますサポーターが必要だし、共に走るペーサーは涙が出るほどありがたい。

同じ「走る」でも、陸上競技のランニングとは大きく違う。トレイルランナーはひとりで「走る」のではない、仲間と一緒にフィニッシュを目指すことができる。米国の100マイルレースの多くが、トレラン正史1で紹介した米国最古の「ウェスタンステイツ/WSER」を手本にしていることは間違いない。「ウェスタンステイツ」については〈トレラン正史1〉をご覧いただきたい。

2002年、石川さんのはじめてのレースは50kmの「Way Too Cool 」、なんとウルトラの帝王スコット・ジュレクより早くフィニシュできた(!)。そして、同じ2002年、石川さんのはじめての100マイルレースが、前述の「ウェスタンステイツ・WSER」なのだから、つまらないわけがない。

この「ウェスタンステイツ」では、スコット・ジュレク(優勝、7連勝のうちの4優勝目)に6時間の差をつけられてしまう。「どうして⁉︎」。100マイルは距離が長いだけじゃない、なにもかもが別モノであることを知る、つまらないわけがない。石川さんは100マイルレースに夢中になってしまう。

2004年の夏に4大100マイルレースをすべて完走する「ロッキーマウンテン・スラム」を達成。夏の間、毎月アメリカに通い詰め、4つの有名な100マイルレースに出場し、完走し続けたのだ。2007年には「ウェスタンステイツ」を含むアメリカ4大100マイルレースに同じシーズンに出場し完走。「グランドスラム」獲得という金字塔を打ち立てる。

2007年、石川さんは6月に「ウェスタンステイツ(9位)」、7月に「ヴァーモント」、8月に「リードヴィル」、9月に「ワサッチフロント」と、伝統ある4つの100マイルレースを完走し、「グランドスラム」の称号を手に入れている。(2022年特別編集MOOK 「トレランの教科書」より。写真提供/石川弘樹)

これら100マイルレースを含め、石川さんの伝えた「トレイルラニング」はポッドキャストで2回に分けて「本人」と語り合っています、詳しくはこちらをお聴きください。

ところが、どんなに素晴らしいことでも、誰かが広く伝えない限り、誰にも知られることなく、時とともに埋もれてしまう。残念なことにインターネットやSNSが未熟だった時代、アウトドアのメディアでさえ、100マイルレーサー石川さんの成し遂げた「とんでもないこと」を伝えてはいない。

加えて、石川さんは2005年に、鏑木毅さん初出場の2年前に「UTMB」を走り、まったくのサポートなしで13位でフィニッシュしている。この事実も多くの人は知らない。石川さんのトレイルラニングはあまりに速すぎた。

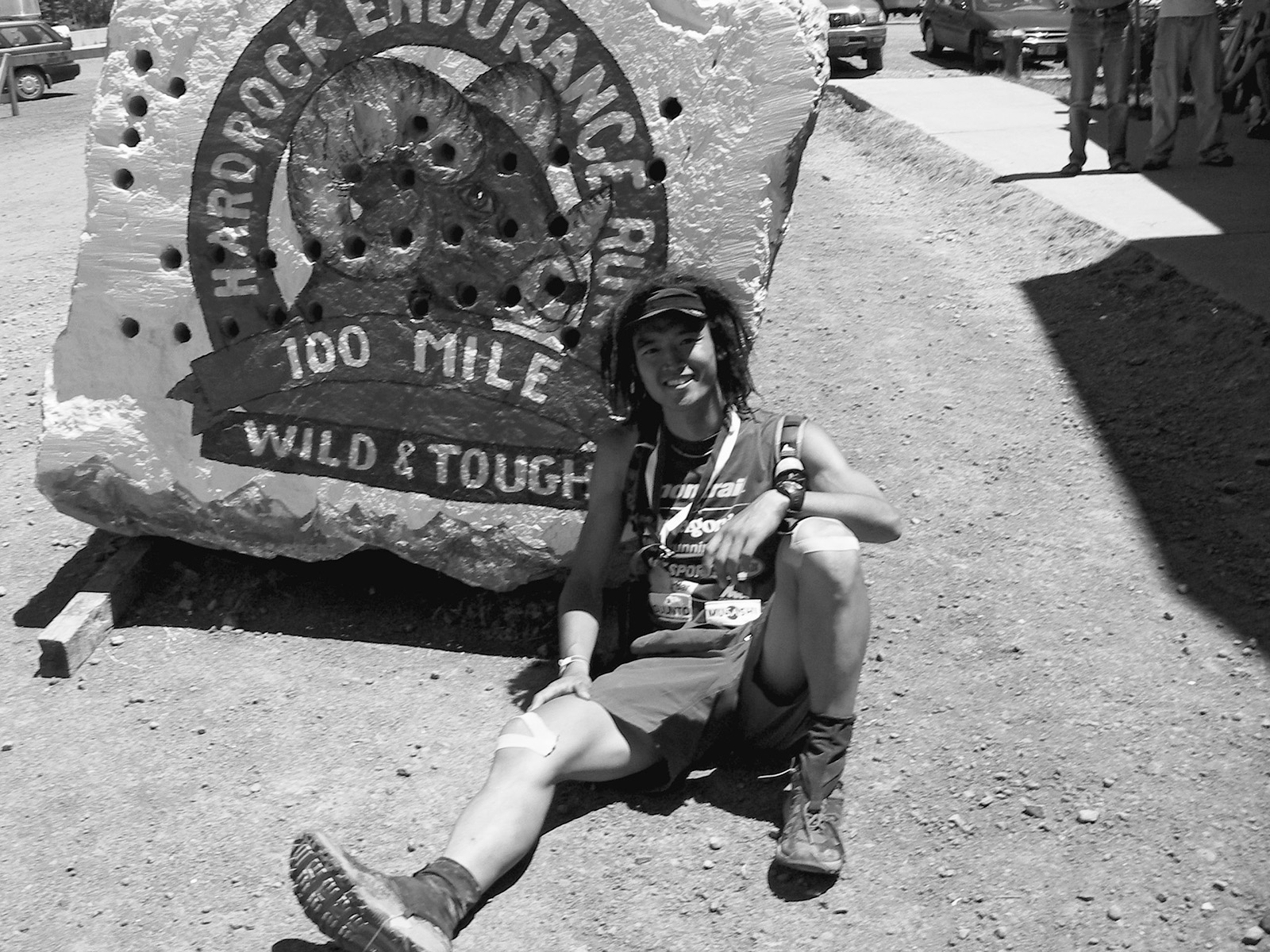

2004年、石川さん「ハードロック」のフィニッシュ。この夏は7月のこの大会に続いて8月にリードヴィル、9月に「ワサッチフロント」と「ザ・ベア」を走り、「ロッキーマウンテンスラム」を獲得している。(2022年特別編集MOOK 「トレランの教科書」より。写真提供/石川弘樹)

2005年、石川さん「UTMB」に出場。1ヶ月前に「ハードロック(7位)」を走っていながらの挑戦で、123km地点のシャンペ・ラクで3位になるも、脚を痛めて13位でフィニッシュしている。(2022年特別編集MOOK 「トレランの教科書」より。写真提供/石川弘樹)

世界最高峰のレース「UTMB」の扉を開けた三浦務。

2001年9月11日の同時多発テロ事件は、米国のアウトドア業界にも大きな影響を与えてしまった。それまで「アドベンチャー・トラベル」と称されるアウトドア活動を目的とした長期旅行(ヒマラヤに出かけてひと夏をトレッキングで過ごしたり、南米に飛んでラフティング三昧を楽しんだり)をしていたアウトドア好きな富裕層が、この日を境にぱったり飛行機に乗らなくなってしまったのだ。おのずと商品単価の高いヘビーデューティな登山用品の売り上げも減ってしまう。

ちょうどその時期に〈ザ・ノース・フェイス(以下TNF)〉は「ウィークエンド・アクティビティ」なるコンセプトで、週末の日帰り程度の活動に必要十分な、軽量かつコンパクトな『フライトシリーズ』を展開し始める。

「飛行機に乗らなくてもいい、僻地に旅しなくてもいい、アウトドアは週末に近場で楽しめますよ」という考えだ。それなら本格的な遠征や高山登攀に用いる頑丈な用具用品は必要ないし、軽くてコンパクトで、そして機能が十分なウェアや用品なら、それでいいじゃないか。

それが『フライトシリーズ』。いま、当たり前になっている「ファストハイキング」に使われる「ウルトラライト・UL」の先駆けだろう。

ところが当時の日本のアウトドアに軽量でコンパクトで使いやすい、というマーケットは存在していない。〈TNF〉に限らず、どのブランドも売り上げのボリュームゾーンは、どうしたって昔ながらの百名山をめざすおじさん・おばさんたちになってしまう。しかも商品単価の高い、保温防寒ウェア、秋冬ものがメインだった。

日本の〈TNF〉プロモーション担当に就任したばかりの三浦務さんは、『フライトシリーズ』のために、おじさん・おばさんハイカーとは異なる新しい客層を開拓しようと考える。

富士トレイルランナーズ倶楽部代表理事 三浦務。登山、ハイキング、キャンプとは違う、新しいアウトドアのマーケットとしてトレイルラニングに注目。鏑木毅さんらに「UTMB」の扉を開いただけでなく、彼らの走る「ドラマ」を多くの人に見せ伝えるために、何度も何度もマスメディアをシャモニに取材招待している。(撮影/編集部)

バックパッキング、縦走、クライミングと山から始まったアウトドアズマンの三浦さんは、さらにマウンテンバイクやシーカヤックなどにもハマり、アウトドアスポーツ全体を柔軟な目で観ることができていた。

「『フライトシリーズ』にぴったりなアクティビティはなんだろう? アドベンチャーレースか? いや用具が多過ぎるし、日帰りはむずかしい、そもそもチーム全員が揃わないと活動できない。手軽ではない、身近ではない、うーむ」。

そんなときに、海外のアウトドアスポーツに詳しい友人が教えてくれた。「アメリカに『ウェスタンステイツ』という山を走るレースがある、100マイルの山道を夜も眠らず走るんだ、大会のメインスポンサーはTNFだよ」。

「そうか、山を走るトレイルラニングか」。当時の日本では石川さんの活躍は業界内だけではあったけれど、じわじわと知られ始めていた。タイミングよく、〈TNF〉は「日本山岳耐久レース」の協賛スポンサーになっていた。

選手登録の際に「トレイルランナー石川弘樹」と届け出た石川さんが2002年~2003年に2連勝して、「え、トレイルランナーってなに?」と話題になり、後に強豪となるトレイルランナー予備軍たちが「日本山岳耐久レース」を気にし始めた時期でもある。三浦さん自身も2004年に走っている。

三浦さんは「日本山岳耐久レース」で優勝したら、副賞で「ウェスタンステイツ」にご招待、というアイディアを思いつく。そのストーリーをメディアに取り上げてもらえれば、トレイルラニングが、つまり『フライトシリーズ』の購買層が生まれるじゃないか。上司にメールにベタ打ちの企画アイディアを提出するのだが、まったく反応がない。アウトドア業界のメインストリームは百名山のおじちゃん・おばちゃん時代である、三浦さんのトレイルラニングも速すぎた。

フィニッシュ会場で寒さに震える鏑木毅。

そして2005年。もうひとりのレジェンド、鏑木毅さんがこの舞台に登場する。2002~2003年に石川弘樹さんが「日本山岳耐久レース」を2連覇したとき、鏑木さんもまったく同じ2002~2003年に「富士登山競走」を2連勝している、偶然とは思えない、誰も気づかないところで時代は動き出していた。

その2005年「日本山岳耐久レース」のフィニッシュ会場。横山峰弘さんと壮絶なデッドヒートを繰り広げ、1分を先んじてテープを切った鏑木毅さんが、椅子に座り、寒さに震えている。その肩に〈TNF〉のスタッフが自社のジャケットを着せてあげるのだ、「寒いでしょう、どうぞ」。

優勝インタビューや写真撮影が終わり、鏑木さんが帰りしなに「どうもありがとうございました」とジャケットを返そうとすると、〈TNF〉のスタッフは「いやいや、よかったら、どうぞそのままお使いください」と。翌2006年から鏑木さんは 〈TNF〉のサポート選手として山を走ることになる。

石川さんと鏑木さんの活躍もあって、山を走る人たちが少しずつ増えてきた。それでも石川さんが着るウェア〈パタゴニア〉、背負うザック〈グレゴリー〉、履くシューズ〈モントレイル〉、この3ブランドは石川さんの魅力もあってトレラン用品の定番であった。

2006年春、三浦さんは『フライトシリーズ』のために市場を作ろうと、新しい大会の開催を企む。プロモーション効果を考えて日本人なら誰でも知っている場所で、東京首都圏から日帰り圏内で、そしてフライトシリーズ(は春夏商品だ)を売るために開催は4月~5月に。「ハコネ50K」が企画される。

社内で「箱根はどうでしょう?」「いいですね」「100kmにしたい」「いや無理ですよ、50kmでしょう」「そうかあ…」三浦さんと、これまた大会開催のレジェンド滝川(たきかわ)次郎さんが話し合っていると、偶然にも当時の〈TNF〉事業部長(現ゴールドウイン社長)が通りかかる。なんの説明もしないうちに「お前ら、何をたくらんでいるんだ? おもしろそうだなあ、いくらお金がかかってもいいぞ、やれ!」と言い残し、さっさと行ってしまう。「え⁉︎」。

〈TNF〉事業部長。日本だけでなく世界中のアウトドアの実情を誰よりも知る人である。トレイルラニングの可能性を感じていたのかもしれない、また三浦さんがやってきたこと、滝川さんのやってきたことを事業部長はわかっていたのだろう。とはいえ、何も聞かずに「やれ、いくらでも金は出す」というのはすごすぎる。

部長のウソのような言質をとったふたりは、さらに調子に乗って「ハコネ50K」の実現に突き進むのだ。ここで三浦さんは、念願の《優勝したら副賞で「ウェスタンステイツ」》を、実現したいのだが、そのときに〈TNF〉はウェスタンステイツのスポンサーを降りてしまっていた。

そして、これがなんとも見事なタイミングなのだ。ヨーロッパ〈TNF〉の社長トーファー・ゲイロードさんが、シャモニでレコード店を経営するポレッティ夫妻の始めた「ウルトラ・トレイル・デュ・モンブラン/UTMB(100マイル)」の実現に大いなる手助けをし、さらに第2回大会から〈TNF〉は大会のメインスポンサーになっていた。

ちょっと脱線するけど、トーファーさん自身もとてつもないウルトラランナー。2003年の「UTMB」第1回大会は2位だし、2005年6位、2007年24位、2008年11位、2009年24位…と、そこらのプロランナー顔負けで、さらには「ウェスタンステイツ」を7回完走している。

後にスコット・ジュレクさんが2015年に「アパラチアン・トレイル/3,500km」最速記録(46日8時間7分)を走破したとき(ジェニファー・F・デイビスさんの記録を3時間13分縮めた)、最終区間を共に走り、諭し、叱り、励まし、支えたのもこのトーファーさんである。

三浦さんはそのトーファーさんの社内用「UTMB」レポートを読んで「これはとんでもないレースだぞ」と愕然とする。三浦さん自身、2000年にモンブランに登頂しようとシャモニを訪れていて、その壮大な山塊に圧倒されていた。

「シャモニをスタートして、モンブランをぐるっとまわるのか? フランス、イタリア、スイスをめぐる100マイル? そしてシャモニに還る? 絶対におもしろいに違いない」。三浦さんはその山々を知っているからこそ「UTMB」のスケールの大きさ、過酷さ、おもしろさを理解できている。後に、その過酷さがひと桁もふた桁も違うことを知るのだが。

「ハコネ50K」優勝の副賞は男女それぞれ「UTMB」出場資格と決めた。事業部長に言質(?)もある、予算はなんとかなるだろう。社内には三浦さんの熱い思いに共感する人たちも増えてきた。海外担当マネージャーが、大会スポンサーのヨーロッパ〈TNF〉トーファーさんに頼んで2007年「UTMB」の出場枠を確保してくれた。

ここで気づいていただきたい。トレラン正史2「UTMBが世界一の理由」で紹介したように、西ヨーロッパ最高峰のモンブランを望むシャモニの街は、その白い山のおかげで狩猟や水晶採掘、植物観察のためではなく、純粋に「その行為を楽しむための」登山・登攀という文化(アルピニズム)を創り出した街である。

この街で世界初の山岳ガイドが生まれ、登山・登攀用品の工房やブランドが育って行く。「シモン」「ミレー」「ブルーアイス」はシャモニにあるし、巨人「サロモン」はすぐ近くのアヌシーが拠点だ。モンブラン中腹をぶち抜いたモンブラン・トンネルの先のイタリア・クールマイユールには老舗「グリベル」もある。

この街で、世界初のモンブランを巡る100マイルレースが開催され、翌2004年には米国サンフランシスコの〈TNF〉が冠スポンサーとして乗り込むのである、シャモニは〈TNF〉のバナーや赤白のロゴマークであふれ返るのだ。これは大変なことだろう。街の人も選手も〈TNF〉ブランドを知る人は少ない。

2003年「UTMB」第1回大会で優勝したのは、山岳ガイド、ダワ・シェルパさん。2位が大会スポンサー〈TNF〉のトーファーさん自身である。どちらも見事といっていい。

大事なことだから繰り返そう。第1回大会で2位となったトーファーさんが、大会の素晴らしさとそのポテンシャルの高さに感激し、この「UTMB」を世界レベルのレースに育てようと、カトリーヌ・ポレッティさんとミシェル・ポレッティさん夫妻に翌年からのスポンサーシップを申し込むのだ。その後2015年まで12年間、〈TNF〉の冠を載く「UTMB」はバージョンアップを繰り返し、まさにウルトラトレイルの最高峰に君臨し続けてゆく。いまやシャモニはもちろん、ヨーロッパで〈TNF〉を知らない人はいない。

2003年大会の動画、第1回大会から運営もそうとうな規模であったことが知れる。

そして2007年春、三浦さんの企みの第1歩、「ハコネ50K」が開催される。

「その2」に続く。