教えてくれた人

川端輝江(かわばた・てるえ)/女子栄養大学副学長(教学担当)、基礎栄養学研究室教授。脂質栄養学が専門。第一線の研究者でありながら、脂質の正しい知識の啓蒙にも力を尽くしている。博士(栄養学)、管理栄養士。

そもそもアブラとは何か。

油には2タイプある。常温で液体の「油」と固体の「脂」。合わせて「油脂」という(この特集では両者をまとめて“油”と呼ぶが、この項ではあえて区別する)。

油の代表は、オリーブオイルやサラダ油のような植物油や魚油。脂の代表は、牛肉や豚肉の脂身、鶏皮やラードなど。油と脂を分けるのは、融点の違い。融点とは、固体が溶け、液体になり始める温度のこと。たとえば、氷が水になる融点は0度だ。

油は融点が低いため、室温では固まらず、液体のまま。植物油の多くが、冷蔵庫に入れても固まらない理由である。

脂は融点が高いので、常温で固まっている。豚肉でポトフを作るとアツアツのうちは脂がスープに溶け出しているものの、一晩置いて冷めると白い固形の脂が浮いてくる所以である。

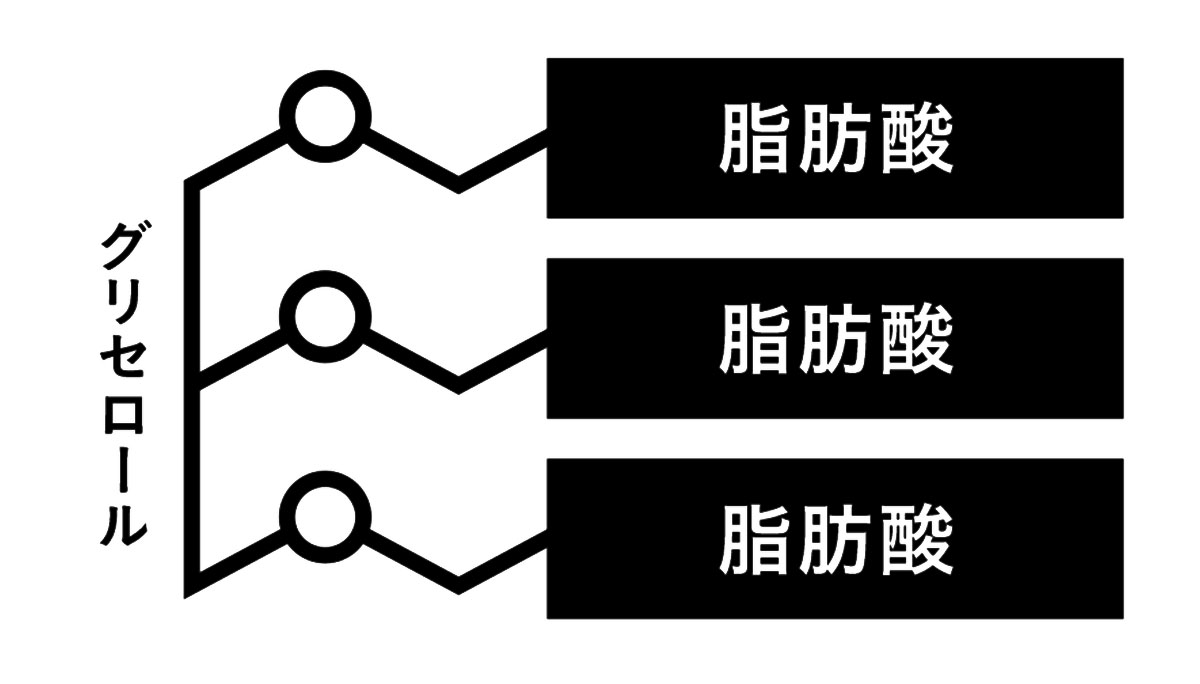

油も脂も、正体は中性脂肪。グリセロール(グリセリン)というアルコールの一種に、脂肪酸が3個ついたもの。栄養学では「トリアシルグリセロール(略してトリグリセリド)」と呼ぶ。

このトリアシルグリセロールとは「グリセロールに脂肪酸が3個ついた」という構造を表す。一方、中性脂肪とは「酸性でもアルカリ性でもなく中性」という化学的な性質を示している。

「中性脂肪の重量の90%前後を占めているのは、脂肪酸。脂肪酸が中性脂肪の特性を決めています。油と脂の違いも、融点の低い脂肪酸を有するか、高い脂肪酸を有するかの違いなのです」(女子栄養大学の川端輝江教授)

中性脂肪の構造。

1個のグリセロールの3つの水酸基という部分に、脂肪酸が1個ずつ合計3個エステル結合したもの。脂肪酸の性質が中性脂肪の特徴を決める。

脂肪酸の種類と構造の違いとは?

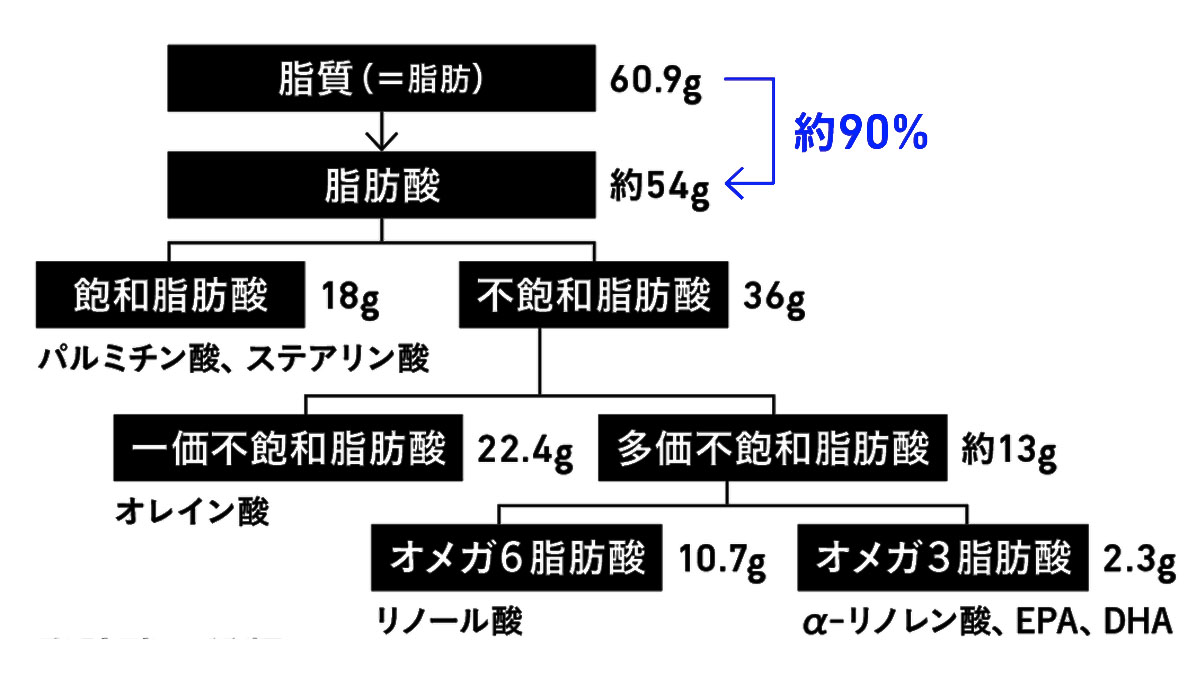

油脂の性質を決める脂肪酸は、種類が豊富。ややこしいので、下図を見ながら読んでほしい。

脂肪酸の種類。

脂肪酸には飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸があり、日本人は1対2の割合で摂っている。不飽和脂肪酸はさらに一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸に分かれる。数値は日本人の平均的な1日の摂取量。

出典/「令和5年 国民健康・栄養調査」

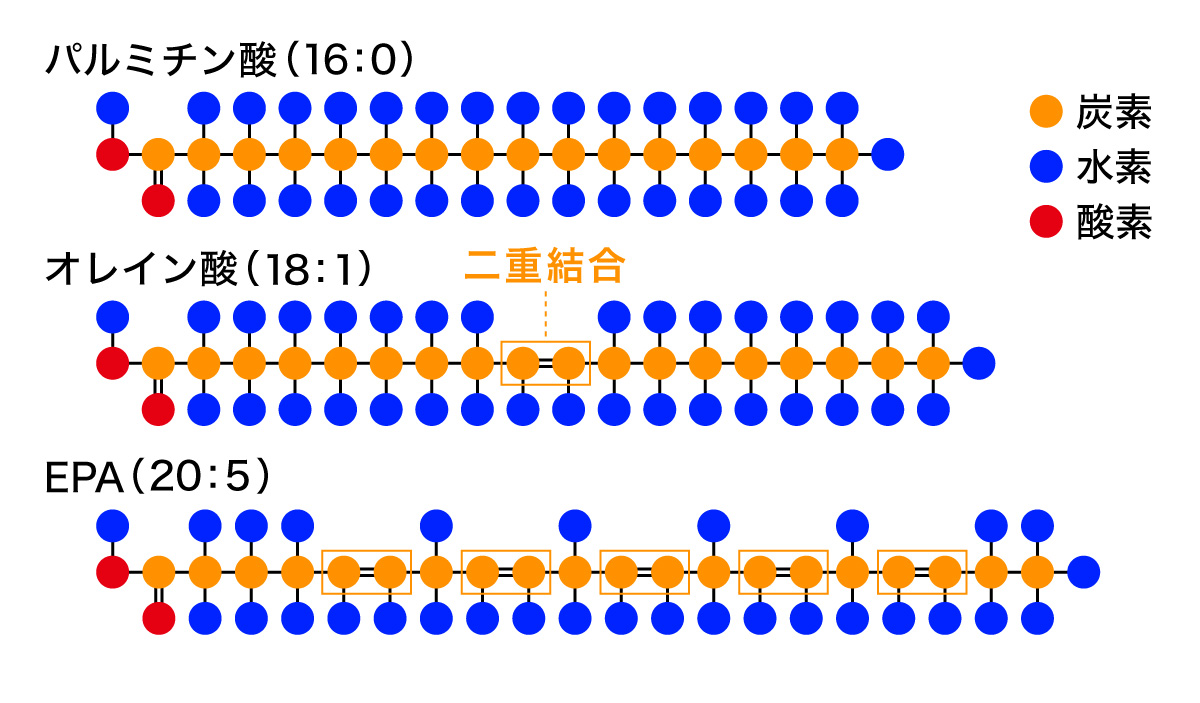

脂肪酸とは、鎖のような炭素の連なりに、水素と酸素が連結したもの。連結の仕方で、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に大別される。

炭素からは、他の元素と合体する4本の手(結合手)のようなものが出る。通常炭素は1本の手で1個の元素と結合するが、2本の手で1個の元素と結合することもある。これを「二重結合」という。

二重結合がゼロで、炭素の4本の手が「飽和」しているのが、飽和脂肪酸。肉の脂に多いパルミチン酸、ステアリン酸などがある。

二重結合が1つ以上あり、炭素が「飽和していない」手を持つのが不飽和脂肪酸。一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸がある。

一価不飽和脂肪酸とは、二重結合が1つだけのもの。オリーブオイルのオレイン酸がポピュラー。

多価不飽和脂肪酸とは、二重結合が2つ以上あるもの。サラダ油などに多いリノール酸、エゴマ油などに多いα—リノレン酸、青魚などに多いEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)がある。

「二重結合の手のうち1本は外れやすく、外れた手が酸素と結合すると酸化が起こります。ですから、二重結合が多い多価不飽和脂肪酸ほど酸化されやすいのです」

脂肪酸の構造。

脂肪酸は炭素、水素、酸素からなる。飽和脂肪酸とは二重結合を持たないもの。オレイン酸(18:1)とは「炭素数18個、二重結合1個」という意味。炭素の“両手”でつながる二重結合は“片手”が外れやすく、そこに酸素がつくと酸化が起こる。

炭素の鎖の長さで性質も変わってくる。

二重結合の有無以外に、脂肪酸を分類する視点がある。それは、鎖のように連なっている炭素の長さ。長鎖、中鎖、短鎖という3タイプがある。

炭素が12個以上も長く並んでいるのが、長鎖脂肪酸。大部分の飽和脂肪酸、すべての不飽和脂肪酸がこれにあたる。なかでもリノール酸とα—リノレン酸は、体内で代謝される間に、鎖がどんどん長くなる。

炭素の列が6個以下と短いのが、短鎖脂肪酸。バターや酢に含まれる酪酸や酢酸などがある。これらは食物繊維を腸内細菌が発酵することでも生み出される。

両者の中間にあたるのが、中鎖脂肪酸(MCTオイル)。カプリル酸、カプリン酸などがあり、ココナッツ油、パーム油、牛乳などに含まれる。

炭素の鎖の長さにより、体内での代謝経路が異なる。

摂った長鎖脂肪酸は小腸から吸収されるとリンパ管に入り、その後血管へ移動。血液に乗って全身に運ばれる。ゆえにゆっくり分解されるのが特徴であり、余った分は体脂肪に変わりやすい。

一方、中鎖脂肪酸と短鎖脂肪酸は小腸から吸収されると、門脈という太い血管で肝臓へ運ばれる。そこでエネルギー源として即座に消費されるため、体脂肪としては体内に蓄積しにくいのだ。

体内で合成できない必須脂肪酸がある。

ここでは多価不飽和脂肪酸を深掘り。私たちの健康を語るうえで重要な多価不飽和脂肪酸は、体内では作り出せないため、食事から必ず摂るべき「必須脂肪酸」だからだ。

その他の飽和脂肪酸や一価不飽和脂肪酸は、食事から摂らなくても体内で合成できる。

たとえば、飽和脂肪酸のパルミチン酸やステアリン酸は、アセチルCoAという物質から作られる。アセチルCoAは、糖質、脂質の生成物だから、原料に事欠かない。そして一価不飽和脂肪酸のオレイン酸は、ステアリン酸から作ることができる。

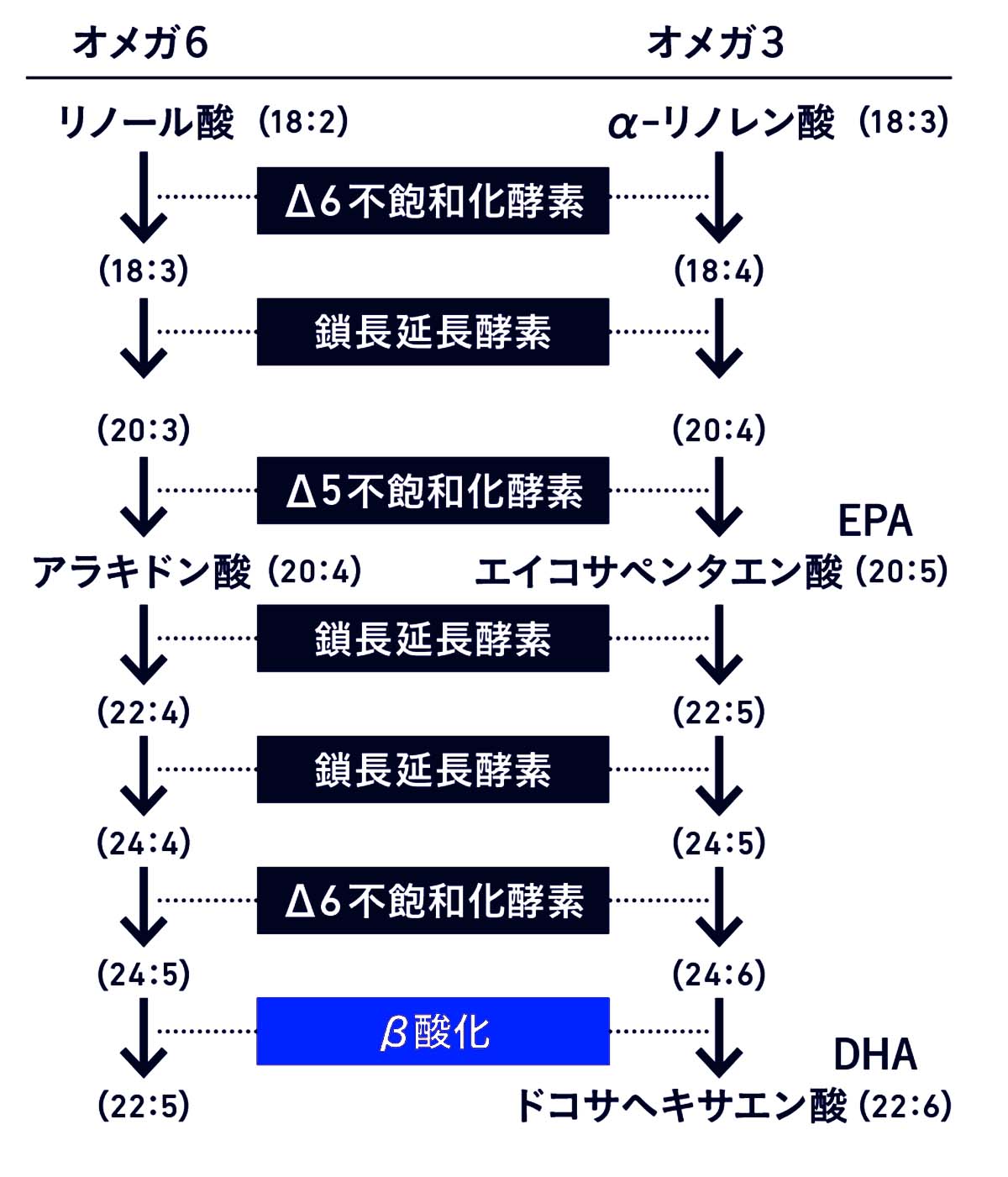

多価不飽和脂肪酸には、オメガ6とオメガ3がある。

オメガとは、脂肪酸の端にある「メチル基」を構成する炭素のこと(オメガは、ギリシャ文字の最後の文字)。メチル基から6番目に最初の二重結合を持つのがオメガ6、3番目に最初の二重結合を持つのがオメガ3である。

前述したように、二重結合を有する不飽和脂肪酸は酸化されやすいのだが、二重結合の数が多いほど容易に酸化されるという。つまり、オメガ6で二重結合が2つのリノール酸よりも、オメガ3で二重結合が3つのα—リノレン酸の方が酸化を受けやすいのだ。

リノール酸とα—リノレン酸は共通の酵素の働きにより、他の大切な脂肪酸に次々と変換される。そうして生じる脂肪酸がいかに大事なのか。それについては下の項目で語ろう!

多価不飽和脂肪酸の代謝プロセス。

必須脂肪酸のリノール酸とα-リノレン酸を出発点に、不飽和化酵素の働きで二重結合を増やし、鎖長延長酵素の働きで炭素の鎖を増やしながら、アラキドン酸、EPA、DHAなどが次から次へと作られる。

サラダ油からも必須脂肪酸は摂れる。

オイルファーストの大前提は、体内では作れない必須脂肪酸のリノール酸とα—リノレン酸を日々欠かさず摂っておくこと。

このうちリノール酸は大豆油、キャノーラ油(菜種油)、綿実油などの植物油に幅広く含まれる。これらは、もっとも一般的な植物油であるサラダ油の原料だから、普通の食生活を送っていれば、不足することは考えられない。

α—リノレン酸を多く含んでいるのは、エゴマ油、アマニ油、チアシードといった限られた食品。いずれもなかなか高価だが、実は大豆油やキャノーラ油、これらをミックスしたサラダ油にもある程度入っている。だから、オイルファーストを心掛けている限り、欠乏しないだろう。

リノール酸とα—リノレン酸の摂取バランスも大事。両者から作られる脂肪酸は、細胞の間で情報をやり取りする多くの「脂質メディエーター」に代謝される。リノール酸の摂取が、α—リノレン酸と比べて多すぎると、体内で炎症を引き起こす脂質メディエーターが増えやすく、アレルギー疾患などの引き金となる。

「日本人は平均するとα—リノレン酸の4倍以上のリノール酸を摂っていますが、リノール酸には悪玉のLDLコレステロールを減らすなどの作用があり、とくに減らす必要はない。むしろ炎症を収束させる脂質メディエーターを作るα—リノレン酸の摂取を増やして、バランスを取るべきでしょう」

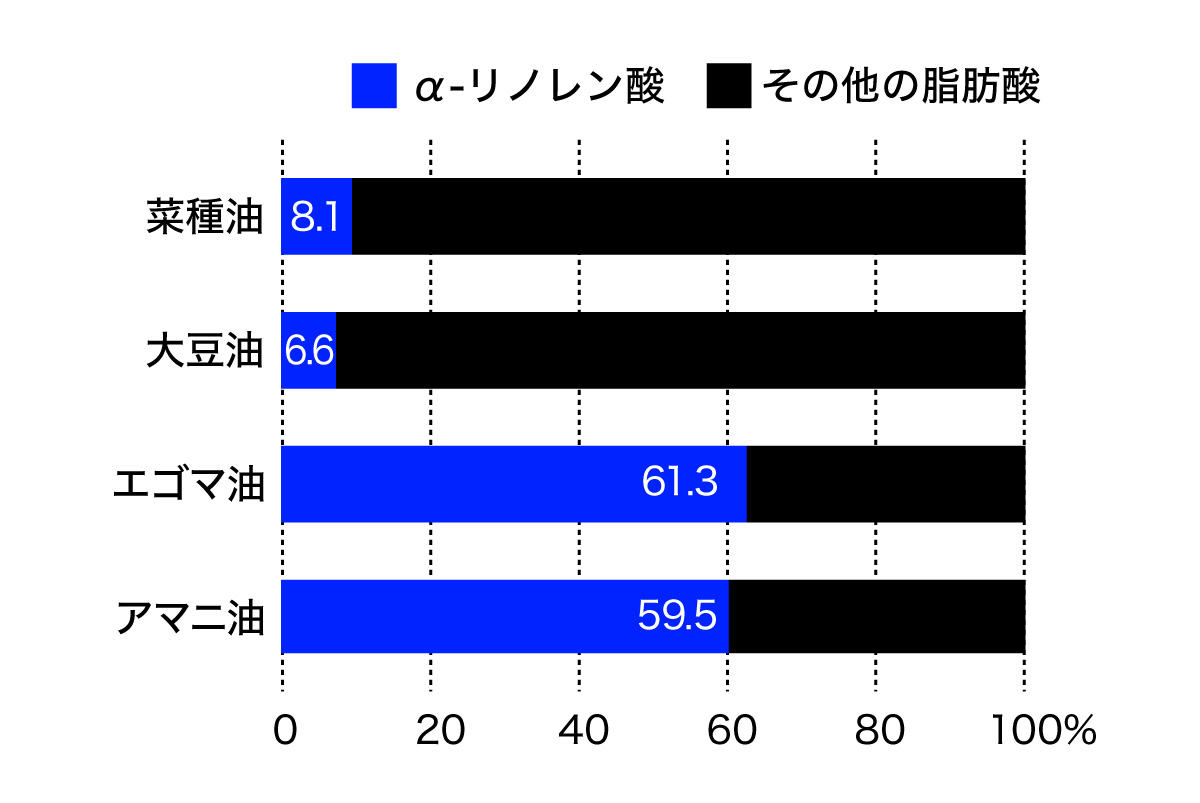

植物油のα-リノレン酸の含有量。

必須脂肪酸のα-リノレン酸は、エゴマ油やアマニ油などからしか摂れないと思われているけれど、サラダ油の原料でもある菜種油や大豆油にも少量ながら含まれている。

出典/『日本食品標準成分表2020年版(八訂)脂肪酸組成表編』

細胞膜を柔らかくするのに脂肪酸が欠かせない。

飽食による肥満が気になる現代人からは毛嫌いされる中性脂肪だが、本来は欠かせないもの。飢餓などに備えてエネルギーを備蓄するという大事な役割を担う。

その主役となるのも脂肪酸。脂肪は1g9キロカロリーのエネルギーを発揮するが、それはおもに脂肪酸によるもの。中性脂肪から切り離された脂肪酸は血中を自在に行き交い、筋肉をはじめとする全身の細胞でエネルギー源となる。

それに劣らず、脂肪酸には重要なミッションがある。細胞一つひとつを包む細胞膜を作ることだ。

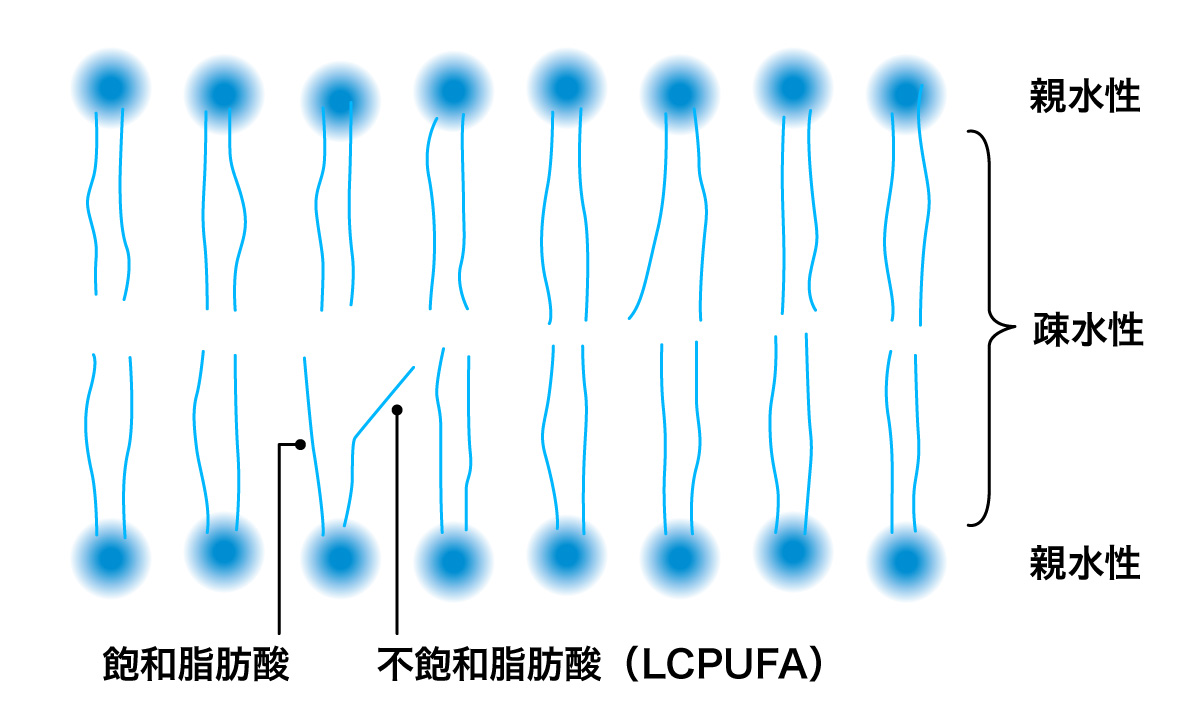

細胞膜は、脂肪酸を主成分とするリン脂質が作る2層構造。

リン脂質からは、2本の脚のようなものが出ている。1本は飽和脂肪酸で、もう1本は長鎖多価不飽和脂肪酸(LCPUFA)。これは、リノール酸とα—リノレン酸から作られるアラキドン酸、EPA、DHAなどの総称だ。

「飽和脂肪酸の“脚”はまっすぐなのに、LCPUFAの“脚”は二重結合のところでカーブします。脚が適度に折れ曲がると、2層構造の中間に隙間が生じ、それがクッションのような働きをして細胞膜に適度な柔軟性を与えます」

たとえば、赤血球の細胞膜にはLCPUFAが不可欠。赤血球の直径は毛細血管の直径を上回る。LCPUFAで柔軟性が上がるからこそ、赤血球はしなやかに変形して毛細血管を通り抜け、全身に酸素をデリバリーできるのだ。

細胞膜を作るリン脂質の二重層。

まち針の頭のような部分は、グリセロールやコリンなどの成分。そこから延びるのが脂肪酸の“脚”であり、まっすぐなのが飽和脂肪酸、曲がっているのが不飽和脂肪酸。後者は二重結合の数が増えるほどよく曲がり、細胞膜にそれだけ高い柔軟性を与える。

男性はDHAを作ることができない?

α—リノレン酸を出発点に、EPAとDHAは連鎖的に作り出されるが、この代謝経路の効率にはどうやら男女差があるらしい。

α—リノレン酸にアイソトープ(同位元素)で印をつけ、一定期間EPAやDHAにどのくらい変換されるかを調べた実験がある(下記参照)。その結果、女性のα—リノレン酸からEPAへの変換率は男性の2倍以上と高い反面、男性はα—リノレン酸がDHAにほとんど変換されないとわかった。

α-リノレン酸からEPA、DHAへの変換率。

| 対象者 | アイソトープ、 投与量 |

変換率 | ||

| EPA | DPA | DHA | ||

| 男性 | [U-13C] α-リノレン酸、 遊離脂肪酸、0.7g |

8% | 8% | 検出せず |

| 女性 | [U-13C] α-リノレン酸、 遊離脂肪酸、0.7g |

21% | 6% | 9% |

α-リノレン酸からEPA、DPA(ドコサペンタエン酸)、DHAが3週間でどのくらい合成されるかを男女別に調べた研究。男性は女性よりEPAへの変換率が低く、DHAは検出されなかった。

出典/Br J Nutr 2002 88; 355-363, 411-420

男性読者には衝撃的な結果。なぜこんな性差があるのか。

「EPAやDHAのようなオメガ3とオメガ6のバランスは、胎盤の成長や維持、出産のための陣痛といった女性ならではの生殖機能に深く関わっています。また、DHAやアラキドン酸は胎児の脳の成長を促すうえでも必須ですから、女性ではα—リノレン酸からEPA、DHAを作る能力がとくに高くなっているのでしょう」

とはいえEPAとDHAは、妊娠も出産もしない男性でも、細胞膜の柔軟性を高めたり、炎症を抑える脂質メディエーターを作ったりするなど大切な働きをする。

α—リノレン酸から効率的に作り出せないなら、男性は女性より意識してEPAやDHAを含む青魚などの魚介類を食べるべき。魚介類の摂取量と赤血球の細胞膜に含まれるEPAとDHAの割合を調べた研究でも、魚介類の摂取が多いほどEPAとDHAが占める割合が高いことが示されている。

脂質を増やしたら食物繊維もしっかり摂っておこう。

すでに触れたように、脂肪酸には炭素の鎖の長さで長鎖、中鎖、短鎖という3タイプがある。

長さ以外に、炭素の鎖で脂肪酸を分類する方法がある。それは鎖の数が偶数か奇数か。前者を偶数鎖、後者を奇数鎖と呼ぶ。

脂肪酸は、炭素数2個のアセチル基が基本単位なので、原則としてすべて偶数鎖。これまで語ってきたオレイン酸、リノール酸、α—リノレン酸、DHA、EPAなどはみんな偶数鎖である。

でも、体内には奇数鎖脂肪酸も存在する。腸内細菌が発酵で作り出した奇数鎖脂肪酸が、体内に吸収されるルートがあるのだ。

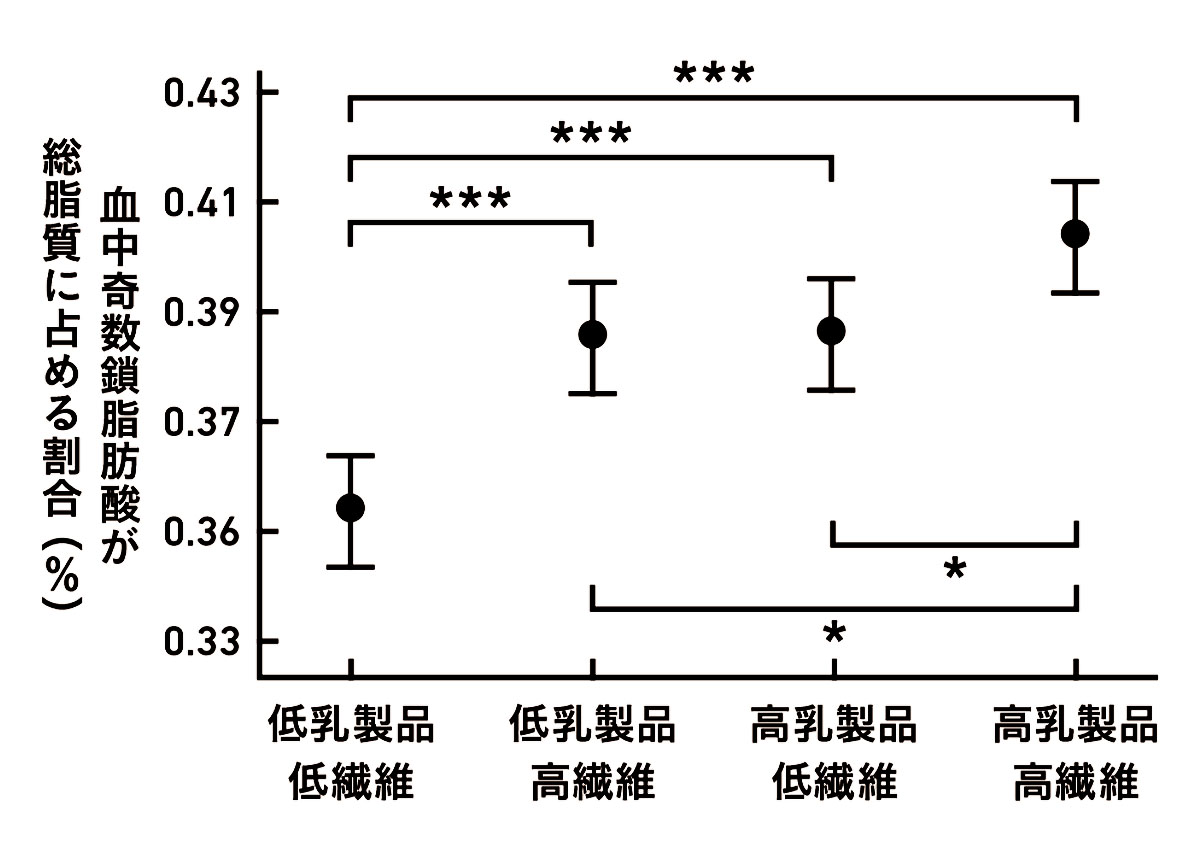

奇数鎖には、偶数鎖にはない御利益がある。まず、細胞内でエネルギーを生み出すミトコンドリアとそこで行われるクエン酸回路を活性化する。つまり代謝を上げるのだ。また、メカニズムが完全にわかったわけではないが、奇数鎖で生活習慣病が防げる可能性も指摘される。血中に奇数鎖が多い人は心臓病、糖尿病などのリスクが低いのだ。

「脂質を摂ったら、野菜やきのこなどから食物繊維もきちんと摂ることが大切。それにより腸内細菌が元気になれば、奇数鎖脂肪酸を盛んに作ってくれるでしょう」

乳製品にも奇数鎖脂肪酸が含まれる。牛の消化管内の腸内細菌が作った奇数鎖が、そのまま入っているのだ。食物繊維と乳製品の摂取が多い人ほど、血中の奇数鎖が多くなるというデータもある。

食物繊維、乳製品の摂取量と血中の奇数鎖脂肪酸。

奇数鎖脂肪酸の一つであるヘプタデカン酸(17:0)の血中濃度を、食物繊維と乳製品の摂取量別に調べたもの。繊維と乳製品の摂取が増えるほど、奇数鎖脂肪酸も増える。

出典/Nutr Metab(Lond). 2019 Nov 13; 16: 78

必須脂肪酸の代謝には遺伝レベルで個人差が大きい。

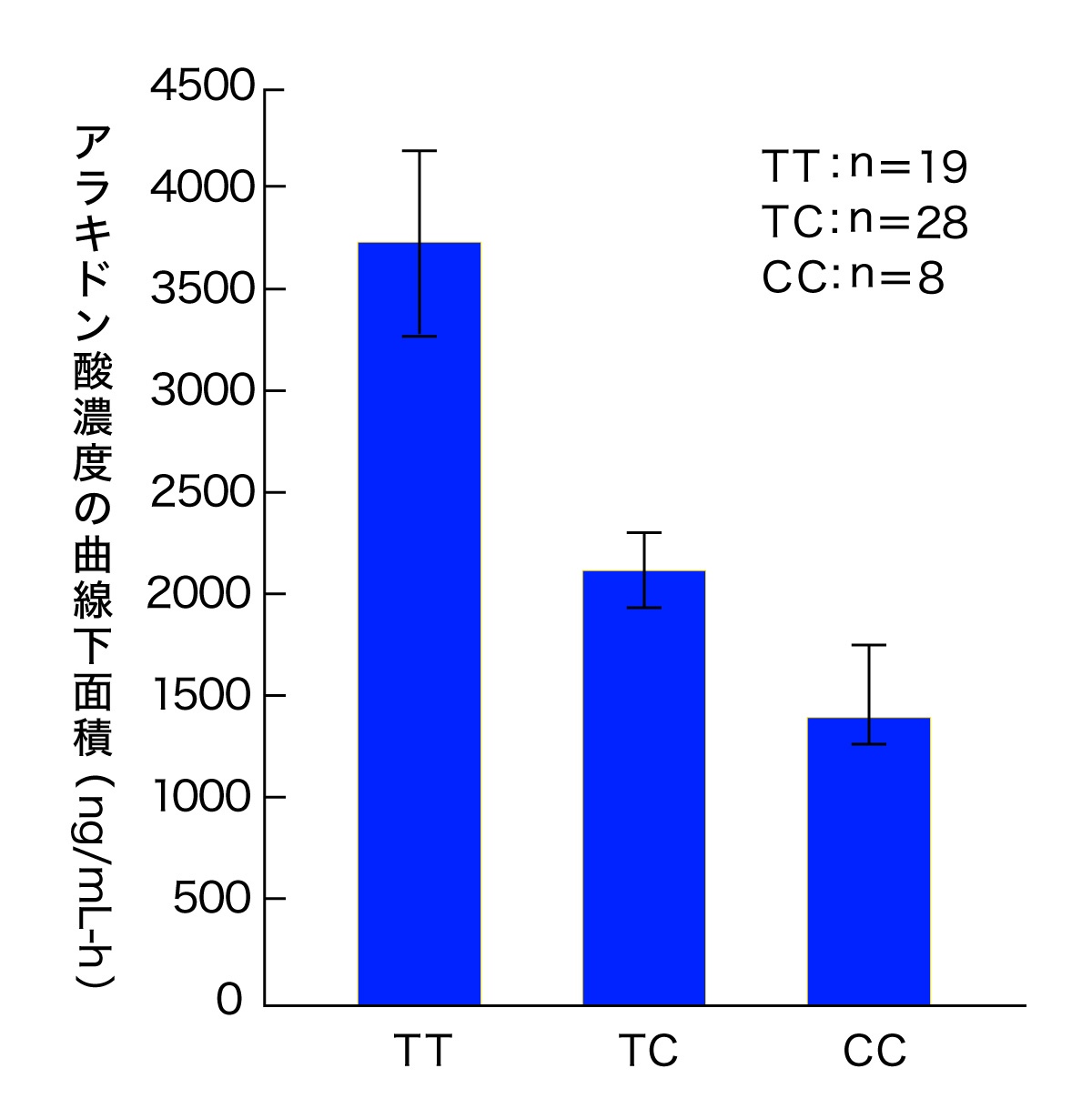

性差だけではない。必須脂肪酸の代謝には個人差もある。リノール酸からアラキドン酸、α—リノレン酸からEPAとDHAを作るのが上手な人と下手な人がいるのだ。その違いを生むのは、遺伝子多型と呼ばれるもの。

おさらいしよう。遺伝情報を伝えるのは、染色体内のDHA。チミン(T)、シトシン(C)、アデニン(A)、グアニン(G)という4種の塩基の組み合わせからなる。この塩基配列が通常と一部異なるのが、遺伝子多型。

「リノール酸とα—リノレン酸を代謝するΔ5不飽和化酵素には、FADS遺伝子多型があります。代謝効率がもっとも高いTT(チミン・チミン)型を100とすると、もっとも低いCC(シトシン・シトシン)型の効率はその約37%。日本人の約15%はこのCC型と考えられます」

他にも、代謝効率がTT型の57%前後のTC(チミン・シトシン)型が、全体の半数程度を占めると推定されている。

残念ながら専門的な検査をしない限り、自分がTT型かCC型かTC型かを知ることはできない。

ならば念のため、必須脂肪酸のリノール酸とα—リノレン酸だけではなく、アラキドン酸を多く含む卵やレバー、EPAとDHAを多く含む青魚を普段から積極的に食べるのが正解。サバやイワシはどちらも多く含むから一石二鳥。男も女ももっと青魚好きになろう。

遺伝子型によるアラキドン酸への代謝能力の違い。

リノール酸を投与し、代謝物であるアラキドン酸の血漿濃度を14日間モニターした。濃度変化を示す曲線下の面積(合成量を示す)は遺伝子型により大きな違いがあった。

出典/Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2019 Sep; 148: 1-8