教えてくれた人

山田悟(やまだ・さとる)/医師、医学博士。北里大学北里研究所病院院長補佐、糖尿病センター長。慶應義塾大学医学部卒業。オイルファーストの理論と実践をまとめた『脂質起動』(サンマーク出版)を25年6月に出版。

時代はベジファーストから、オイルファーストへ。

そもそもベジファースト理論とは?

糖質の多い食事を食べると食後に血糖値が上がる。すると、血糖値を下げるインスリンというホルモンがドッと分泌される。インスリンは血糖から体脂肪の合成を促し、体脂肪の分解を抑えるため、高血糖でインスリンが一度に大量に出ると太りやすい。

そこで話題になったのが、野菜を最初に食べるベジファースト。野菜は糖質が少なく、代わりに食物繊維を含む。食物繊維は消化吸収を緩やかにするため、血糖値の上昇を抑えて余計なインスリン分泌がセーブできる。ゆえに太りにくいと注目されたのである。

ベジファーストは実は、オイルファーストだった?

厚生労働省『日本人の食事摂取基準(2020年版)』もベジファーストに触れ、「食物繊維に富んだ野菜を先に食べることで食後血糖の上昇を抑制し(中略)体重も減少させる」とある。しかし、25年4月改訂の最新版ではこの記述はカットされた!

「研究では野菜にオイル入りドレッシングをかけています。食後高血糖を抑えたのはベジファーストか、油から先に食べるオイルファーストかが明白ではないため、削除されたのでしょう。でも、血糖上昇をより強く抑えるのは、オイルファーストだと私は思います」

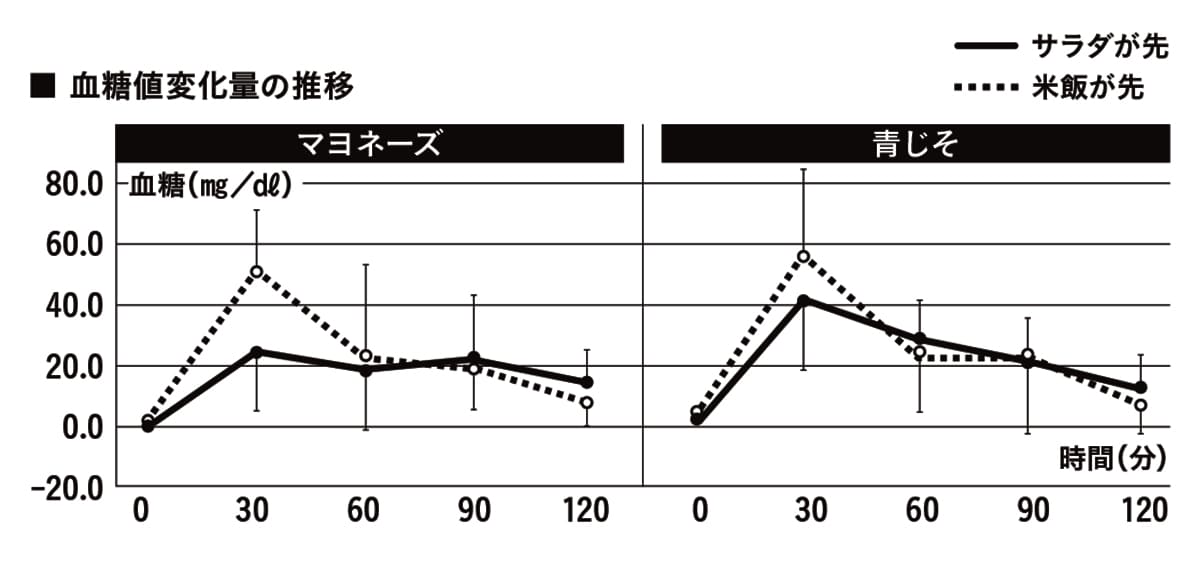

血糖値変化量の推移。

サラダと米飯の摂取順序を変える際、サラダにかけるドレッシングで食後血糖値の上昇の変化を調べた。ベジファーストでは、青じそドレッシングより、脂質が多いマヨネーズをかけた方が血糖上昇をより抑えている。

出典/南九州大学研報 47A: 11-18(2017)

カーボラストも忘れない。

食べ順を気にするなら、オイルファーストに加えて重視したいのは、糖質(カーボ)を最後に食べるカーボラスト。

食事中の栄養素のうち、血糖値を上げるのは糖質のみ。油(脂質)やタンパク質を摂っても血糖値は上がらないから、肥満を招くインスリンの過度な分泌を心配しなくて済む。糖質を含むご飯、パン、麺類などの主食を後回しにすれば、血糖値の上がり具合は緩やかになる。先に食べる主菜や副菜といったおかずに含まれる油、タンパク質、そして食物繊維が血糖上昇を抑制してくれるからだ。

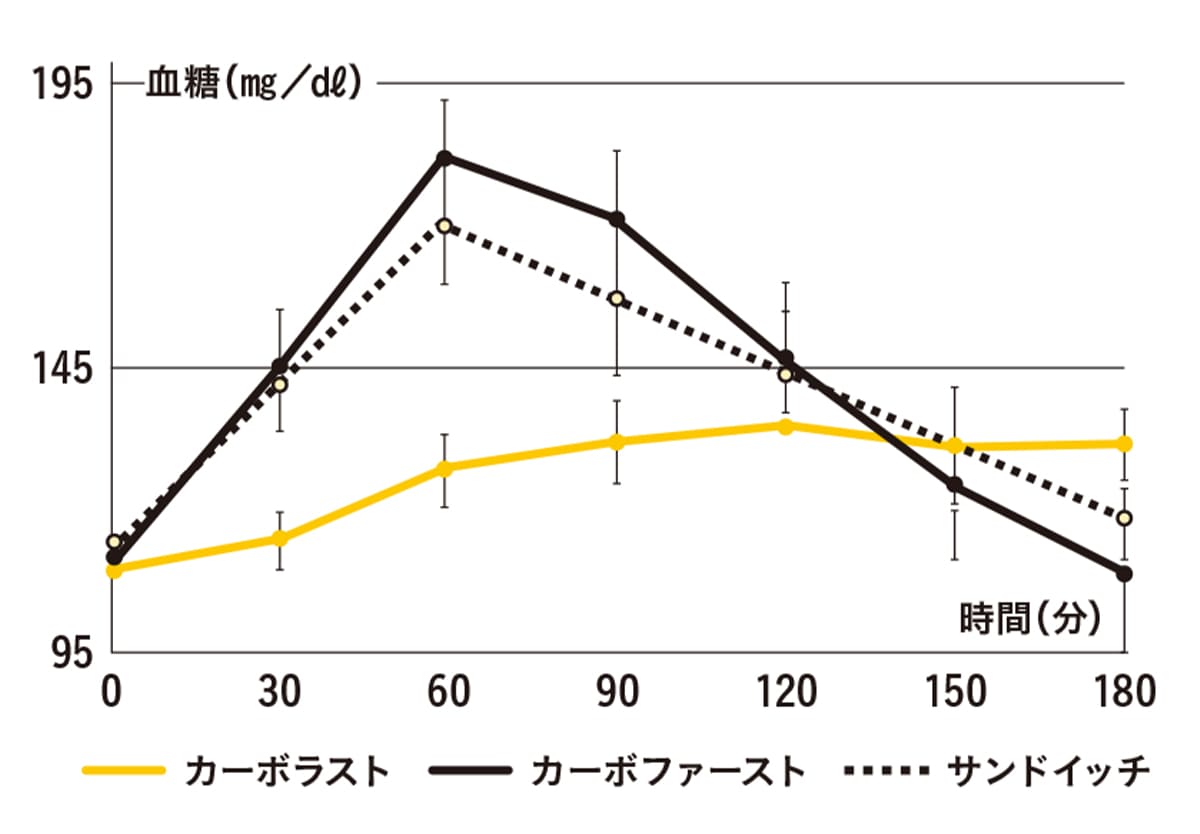

糖質が最後だと血糖値が安定。

糖尿病患者16人が同じ食事を摂取。糖質→タンパク質+野菜(カーボファースト)、タンパク質+野菜→糖質(カーボラスト)、すべてを同時(サンドイッチ)で比べると、カーボラストで血糖値の上昇がもっとも抑えられた。

出典/BMJ Open Diabetes Research & Care 2017

油が「食べすぎ防止」になる理由。

油で満腹になるメカニズム。

オイルファーストでなぜ食後の血糖上昇と肥満が抑えられるのか。その謎を解く鍵が、インクレチン。消化管から出るホルモンで、油を摂ると小腸上部のK細胞からGIPというインクレチンが出る。GIPはインスリンの適度な分泌を促す働きを持つ。

「先回りしてインスリンが出ると、あとから糖質を摂っても血糖値は急激に上がらず、インスリン分泌が最小限に抑えられます」

加えてGIPは、食欲を抑えるレプチンの分泌を促し、脳の満腹中枢にも作用して食欲を抑える。だから油は食べすぎないのだ。

タンパク質でも満腹になる。

オイルファーストと並んで有効なのは、タンパク質から食べるプロテインファースト。タンパク質を摂るとGLP—1という別のインクレチンが、小腸下部のL細胞から出る。これもGIPと同様に、インスリンの分泌を早めて血糖を上がりにくくし、脳にも働きかけて食欲を抑える。

肉や魚や卵といったタンパク源には油も含まれる。タンパク源がメインの主菜から食べると、オイル&プロテインファーストでインクレチンが出てくる。そして糖質を仕上げに食べるカーボラストを徹底すれば、もう絶対太らない。

なぜ糖質は食べすぎてしまうのか?

糖質はうどん+親子丼のようにダブルでいくらでも食べられる。なぜなのか。

混乱させるようだが、糖質もインクレチン分泌を促す。でも、糖質を先に摂り血糖値が上がりすぎると、インスリンが過剰に出て肥満ホルモンとして振る舞い始めるので、インクレチンの出番はない。

また、糖質の過食で血糖値が急上昇すると、インスリンが過度に出るため、反動で血糖値が急降下。落差の大きい血糖値の乱高下(血糖値スパイク)が生じる。すると空腹感が強まり、食後すぐに小腹が空いて食べすぎるのだ。

油で痩せるメカニズム。

肥満の原因は油を減らしたことだった。

アブラは太りやすいという根強い誤解の根拠は、1g当たりのカロリー。糖質とタンパク質は1g4キロカロリーなのに、油(脂質)は1g9キロカロリーと高カロリーなのである。

でも、痩せたいなら、糖質と違って血糖値を上げず、食欲も抑える油を選ぶべき。糖質制限群と、脂質制限群を2年間追跡した研究(下参照)でも、脂質を減らした群の方が痩せにくかった。

「油を悪玉扱いして摂取を減らす政策を取ったアメリカでは、その分だけ糖質の摂取が増えて肥満者が急増。失敗に終わりました」

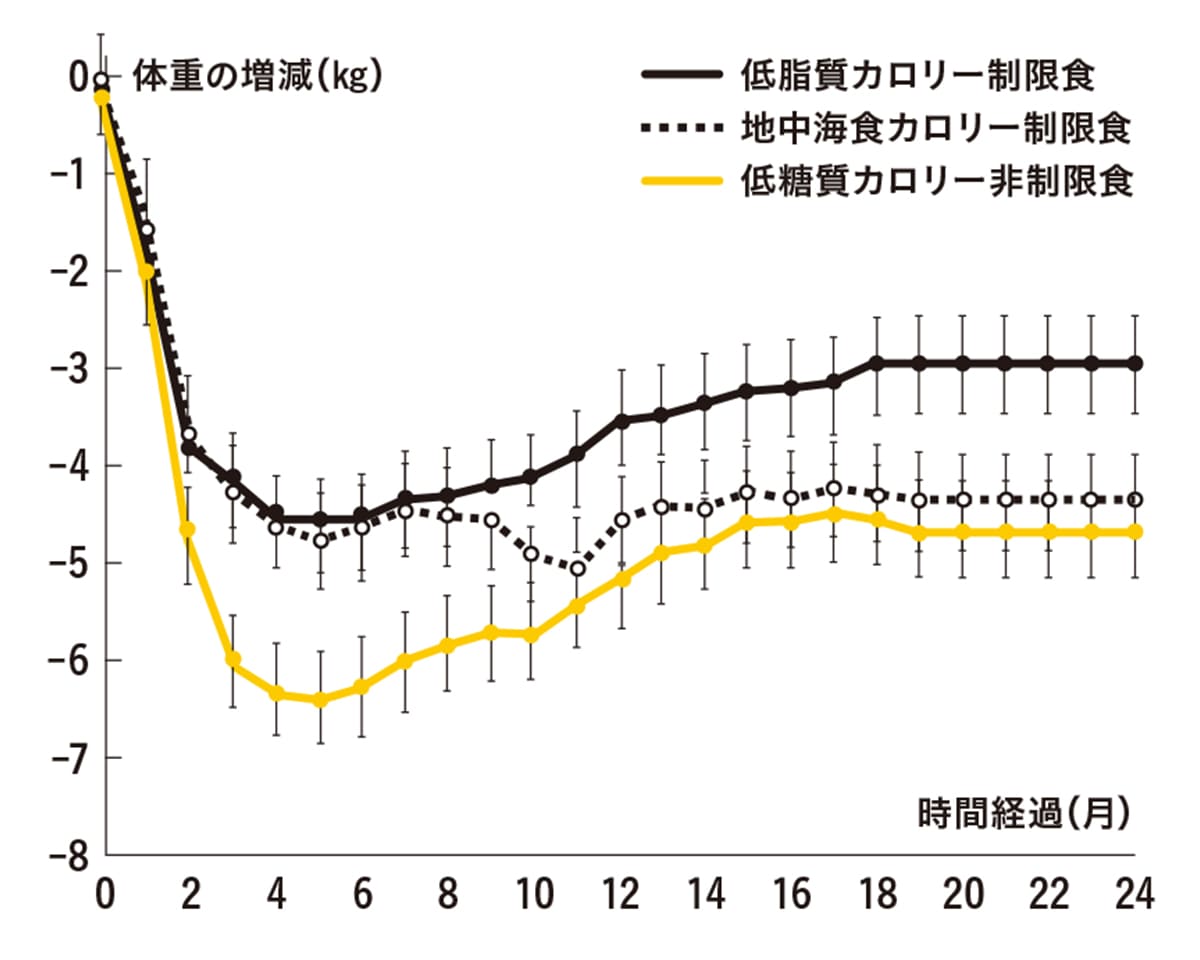

食事法による減量効果の違い。

中程度の肥満者322人を、低脂質&カロリー制限食、低糖質&カロリー非制限食、地中海食&カロリー制限食に無作為に割り当て2年間観察。低脂質&カロリー制限食の減量効果が最も低く、低糖質&カロリー非制限食の減量効果が最も高かった。

出典/N Engl J Med 2008; 359: 229-241

油を摂ると、体脂肪の分解が促進される。

脂肪細胞内の体脂肪は、油滴という粒子を作る。その分解を担うのが、HSL(ホルモン感受性リパーゼ)という酵素。HSLが油滴に触れると、体脂肪は脂肪酸とグリセロールに分解されて血中へ放出される。

血糖値が上がると分泌されるインスリンは、HSLの活性を抑える。糖質を過食して血糖値がたびたび上がるような食生活だと、HSLによる体脂肪分解が妨げられるから痩せない。油を摂っても血糖値は上がらず、インスリンも少ししか出ないので、HSLによる体脂肪分解がずっと続くのだ。

油を摂ると、体脂肪の合成が抑制される。

血中を行き来する油はリポタンパクという専用の船で移動する。その船に乗る中性脂肪やコレステロールなどの油は、必要に応じて細胞へ運び込まれる。

このうち中性脂肪を分解するのが、血管に潜むLPL(リポタンパクリパーゼ)という酵素。LPLは中性脂肪を脂肪酸とグリセロールに分解。脂肪酸は脂肪細胞へ入り体脂肪となる。インスリンはLPL活性を上げるため、血糖値が上がると脂肪合成が促される。油は血糖値を上げずインスリンも少量しか出さないから、LPLによる体脂肪合成は抑えられる。

油不足は太る原因に!

油が少ないと、タンパク質がエネルギーに回る。

筋肉をつけたいトレーニーが好むのは、高タンパク質・低脂質の食べ物。代表格はサラダチキンだ。タンパク質は筋肉の材料だから高タンパク質はいいとして、問題なのは低脂質の部分。

低脂質を追求すると、摂取カロリーが必要量を下回る。すると不足分を補うため、通常エネルギーにならないタンパク質が燃える。摂ったタンパク質がエネルギーに回ると、いくら鍛えても筋肉は育ちにくく、体型は緩み絞れない。高タンパク質・高脂質で摂取カロリーを減らさなければ、タンパク質は効率良く筋肉に変わるのだ。

油が少ないと、1日300kcal代謝が落ちる。

栄養素は、消化・吸収プロセスを介し、代謝にも影響する。その一つに、油を控えると、油をたっぷり摂るより代謝が落ち、太りやすいという現象がある。

「アメリカ・ハーバード大学の研究では、糖質を控えて油をたくさん食べる群と比べて、油を控えて糖質をたくさん食べる群では、1日の消費カロリーが約300キロカロリー減っていました」

300キロカロリーというと、30分のジョグの消費量に相当する。逆にいうと、糖質を減らして油を増やせば、毎日30分走るのと同じ減量効果も期待できそう。

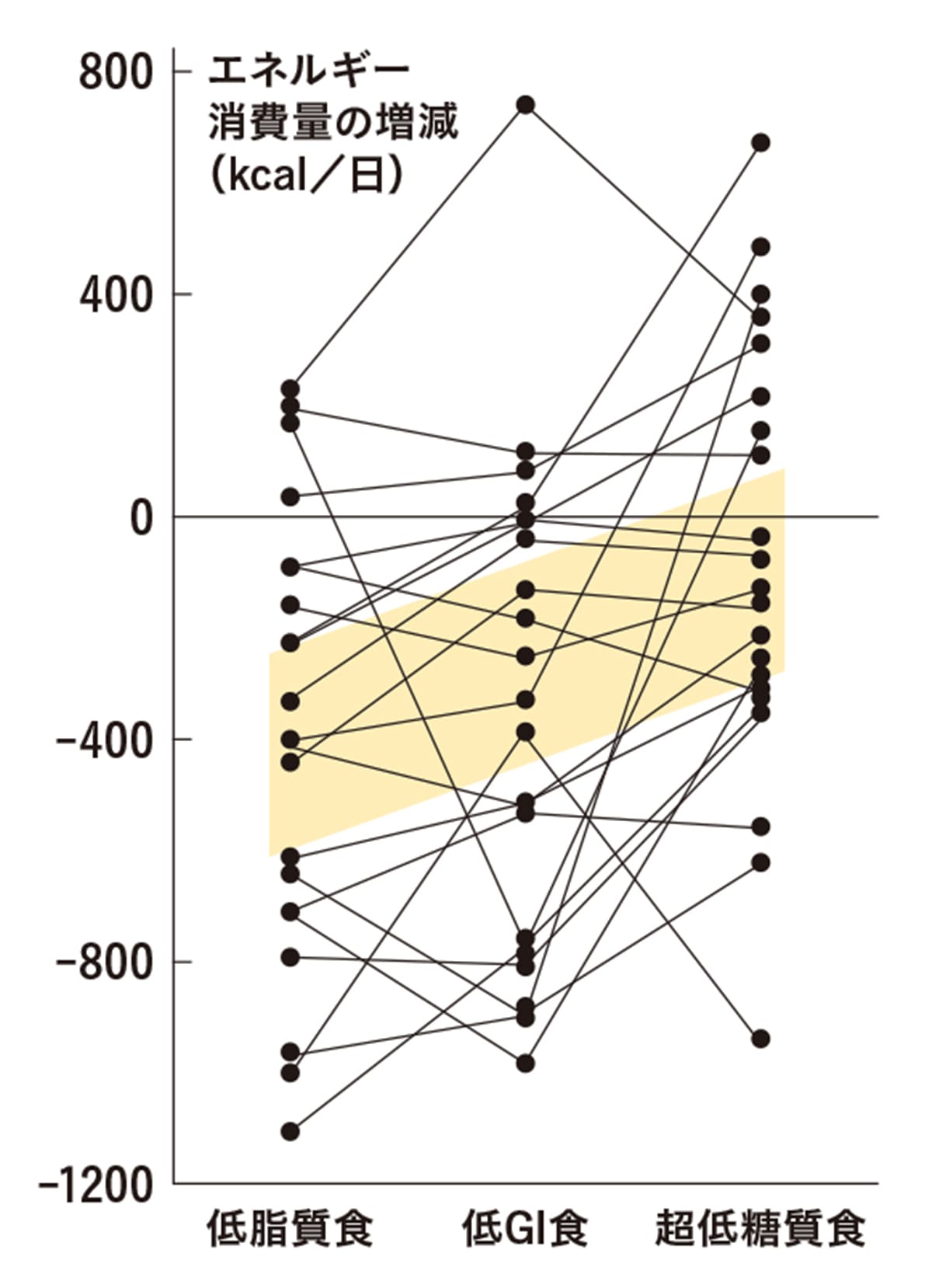

食事法による代謝の違い。

肥満者21人が10〜15%減量後、低脂質食、低GI食(血糖値が上がりにくい食事)、超低糖質食の3タイプの食事をそれぞれ4週間継続。1日の消費カロリーは、超低糖質食と比べて低脂質食で300kcalほど低い。

出典/JAMA 2012; 307(24): 2627-2634

日本人には糖質を燃やすのが下手なタイプが多い。

質の摂取が多く、食後1〜2時間で血糖値が急激に上がる(140mg/dl以上)のが、食後高血糖の正式な定義。中国で行われた大規模な調査によると、2人に1人が食後高血糖だったという。これは、インスリンを分泌する力が弱く、そのタイミングが遅い体質だと生じやすい。

「同じ東アジア人なので、日本人も2人に1人は、食後高血糖に陥りやすい体質と考えられます」

食後高血糖だと糖質を燃やすのが下手で太りやすい。日本人こそ糖質を控え、血糖値を上げにくいオイルファーストに励むべきだ。

油はオールOK! でも例外が2つ。

トランス脂肪酸はNG。

油は基本的に好きなものを摂ってOK。ただし、避けてほしいものが2つだけある。

まず挙げたいのは、トランス脂肪酸。乳製品などは微量の天然由来トランス脂肪酸を含有するが、問題は工業的に合成されたもの。心臓病のリスクが高まるのだ。

合成されたトランス脂肪酸はマーガリン、ファットスプレッド、ショートニングに含まれる。マーガリンは各種パン、ファットスプレッドとショートニングはケーキやクッキーなど洋菓子に多い。糖質を控える食生活なら、これらの食品の摂取も自然に減るだろう。

酸化した油はNG。

もう一つ避けたいのは、酸化して傷んだ油。油は酸素や紫外線、高温などにより酸化されやすい。ことに酸化に弱いのは、青魚などに多いEPAやDHA、エゴマ油などのα—リノレン酸。青魚を食べるなら新鮮なものを選び、エゴマ油は小さめのボトルを買って早めに使い切りたい。

揚げ物を食べて胸焼けしたら、酸化した油で揚げたブツかも。

「傷んだ古い油を摂ると、小腸からコレシストキニンというホルモンが出ます。このホルモンがムカムカ感を作り出すのです」

揚げ油の使い回しは控えたい。

肉や乳製品などから摂る飽和脂肪酸は安全。

一般的に、肉の脂身やバターなどに多い飽和脂肪酸は控えるべき油とされる。でも、オイルファースト的には、飽和脂肪酸は積極的に摂るべき油の一つ。理由は2つある。1つ目は、飽和脂肪酸は酸化しにくい油だから。2つ目は、飽和脂肪酸を危険視する研究の信頼性は低いからだ。

「私たちが世界各国の研究データをまとめたところ、飽和脂肪酸の制限は心臓病も脳卒中も予防できておらず、悪玉扱いした論文には虚偽や捏造もありました」

日本人は飽和脂肪酸の摂取で脳卒中が減るというデータもある。

オイルファーストを実現する「ロカボ」もおさらい。

ロカボのゴールデンルールを守る。

オイルファーストとともに行うべきは糖質の緩やかな制限。その目安となるのは、山田先生が長年提唱する「ロカボ」。ルールは極めてシンプルだ。

1日3食で1食当たりの糖質の摂取量は20〜40g。この量なら、最小限のインスリン分泌で安全に処理できるので、食後高血糖が起こる恐れはない。一方、20g未満に糖質を抑えるような食事は、辛すぎて継続するのが難しい。

20〜40g×3食に、1日1回糖質10g程度の間食をプラスする。これは仕事や家事の合間にストレスを軽くする「心の栄養」だ。

1日の糖質摂取量。

1食20〜40g × 3食 + 間食10g= 70〜130g

タンパク質、脂質、食物繊維を増やす。

主食などから糖質を減らしたら、増やしたいのは主菜と副菜。肉、魚、卵などから油とタンパク質、低糖質の野菜、海藻、きのこなどからビタミン、ミネラル、食物繊維を摂りたい。

しかし、糖質を減らす代わりに、低カロリーな野菜、海藻、きのこばかりを増やすのは大間違い。摂取カロリーが落ち、いずれ空腹との闘いに負けて長続きしない。さらに、必要なカロリーを賄うため、筋肉が分解されてタンパク質が燃やされる。一緒に骨も分解されて、まさに骨身を削る虚弱状態となり、代謝も落ちて太りやすいのだ。

主食(雑穀)を減らす。

糖質は多彩な食品に含まれるが、最大の供給源は穀物。

日本人は摂取カロリーの40%ほどを穀物から摂る。穀物は主食であり、ご飯、パン、麺類など。そこで主食を半分に減らすところからロカボを始めよう。具体的にはご飯なら半分、食パンなら6枚切り(または8枚切り)1枚、パスタなら2分の1皿くらいに留めたい。

白米より玄米、食パンより全粒粉パンのように、精製度が低く食物繊維が残って茶色っぽいものがよいとされるが、白くても茶色っぽくても糖質量に大差ない。玄米も全粒粉パンも食べすぎNG。

主な主食の糖質量の目安。

| 食材 | 糖質 | 半分量の糖質 |

| 白米ご飯(茶碗1杯、150g) | 約55g | 約27g |

| 食パン(6枚切り1枚) | 約27g | 約13g |

| うどん(茹で1玉、240g) | 約50g | 約25g |

| そば(茹で1玉、170g) | 約40g | 約20g |

| スパゲッティ(茹で1食分190g) | 約58g | 約29g |

オイルファーストで叶う3つの健康。

1.疲れにくい。

食後に眠気やダルさを感じる、集中力が続かない、イライラする……。そんな人はオイルファーストを即断すべき。「糖質疲労」を起こしているからだ。

「“糖質疲労”とは、糖質の摂りすぎによる眠気や疲労感、集中力の低下のこと。食後高血糖が生じ、反動で血糖値が大幅に下がる血糖値スパイクが起こります」

眠気や疲れなどの不快感は、血糖値の急降下に反応し、カラダと脳を使うことを本能的に抑制している証拠。オイルファーストで食後高血糖を免れたら、こうした食後の不快感にも悩まされない。

2.メタボリックドミノが倒れない。

高血糖、高血圧、脂質異常症などを併発したメタボは動脈硬化を促し、脳卒中や心臓病を起こす。このメタボの源流が食後高血糖で、食後高血糖がドミノ倒し的にメタボを起こすのが「メタボリックドミノ」。オイルファーストで食後高血糖を回避したら、危険なドミノも倒れない。

メタボでもことに多いのが、高血圧。塩分の摂りすぎは高血圧を招きやすいけれど、油の摂取を増やすと、塩分の摂取が減るという逆相関関係がある。油の旨みが加われば、塩分を減らしても食事の満足度は上がるからだろう。

3.「がん」から守ってくれる。

日本人の死因の第1位はがん。その予防にも、油がひと役買う。血糖値スパイクで血糖値が乱高下すると、酸化ストレスが発生、細胞のがん化を促す。また、がん細胞の大好物は血糖(ブドウ糖)だから、高血糖だとがん細胞はどんどん元気に。

加えて高血糖で出る大量のインスリンは、がん細胞の成長を助ける。実際、血糖値の乱高下、高血糖、過剰なインスリン分泌が背景にある糖尿病患者は、そうでない人よりがんの発症リスクが約20%高い。油で血糖値とインスリン分泌を安定させて、がんをブロックしよう。

名医の食卓。

オイルファースト&ロカボを提唱する山田先生は日々、どんな食生活を送っているのだろうか。ある日の3食を覗いてみると、真似したくなる工夫満載だった。

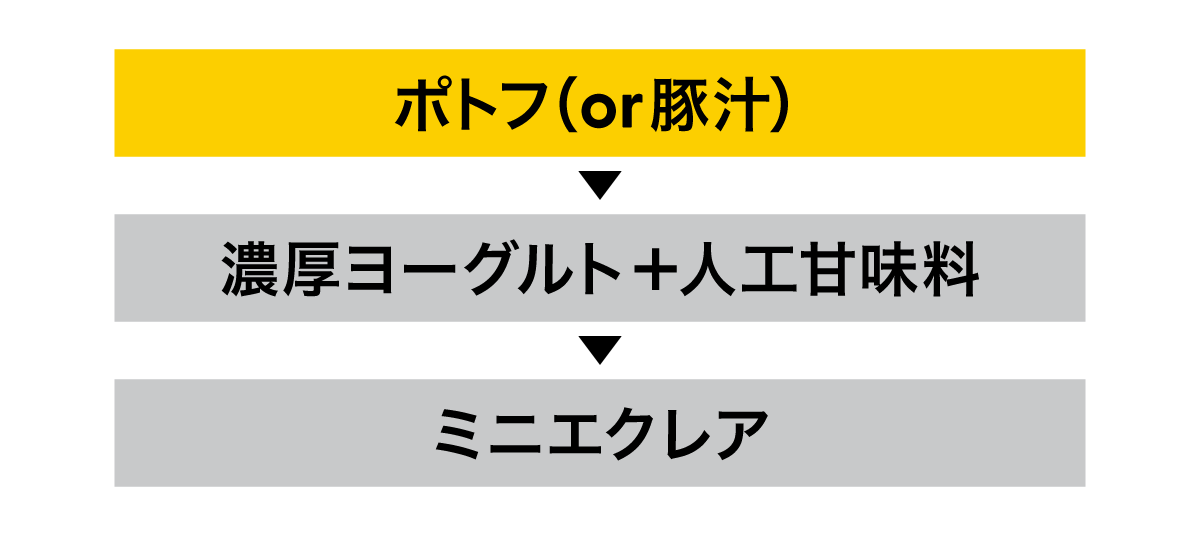

●朝食

「ポトフは鶏肉か豚肉で作り、ジャガイモは入れません。豚汁の日もあります。いずれも作り置きして朝はレンチンするだけ。ヨーグルトは脂質がしっかり入った濃厚タイプ。朝は甘いものが少し欲しいタイプなので、糖質量1個10gのエクレアを最後に楽しみます」

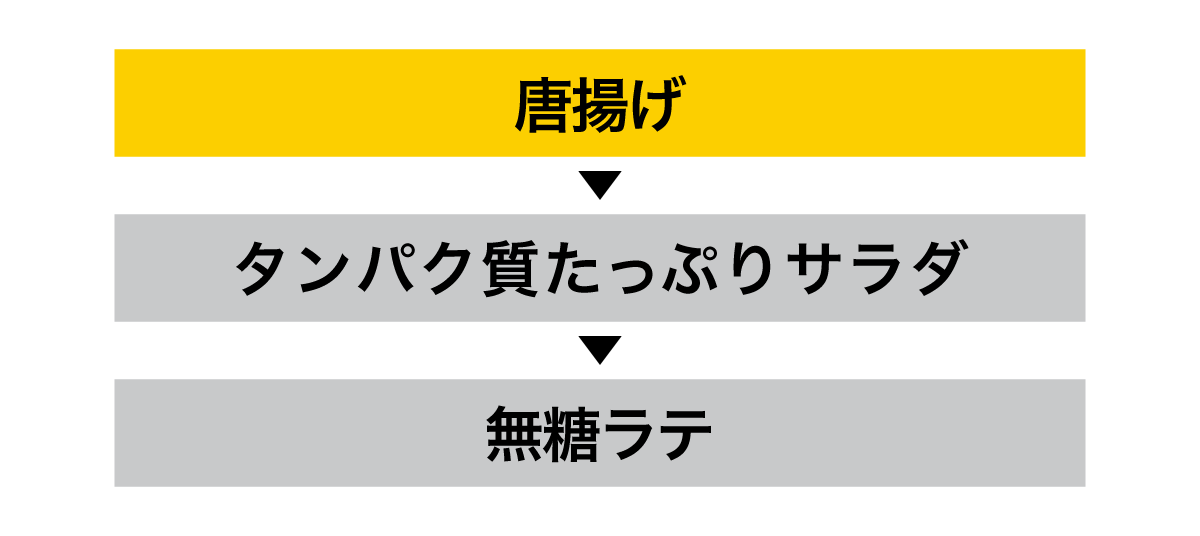

●昼食

「忙しい昼は、コンビニで手早くランチを済ませる日が多くなります。唐揚げは、なるべく揚げ衣が薄くて糖質量が少ないものをチョイス。サラダにはオイルをダクダクでかけます。食堂で食べる際はご飯を断り、代わりに持参した低糖質パンを食べています」

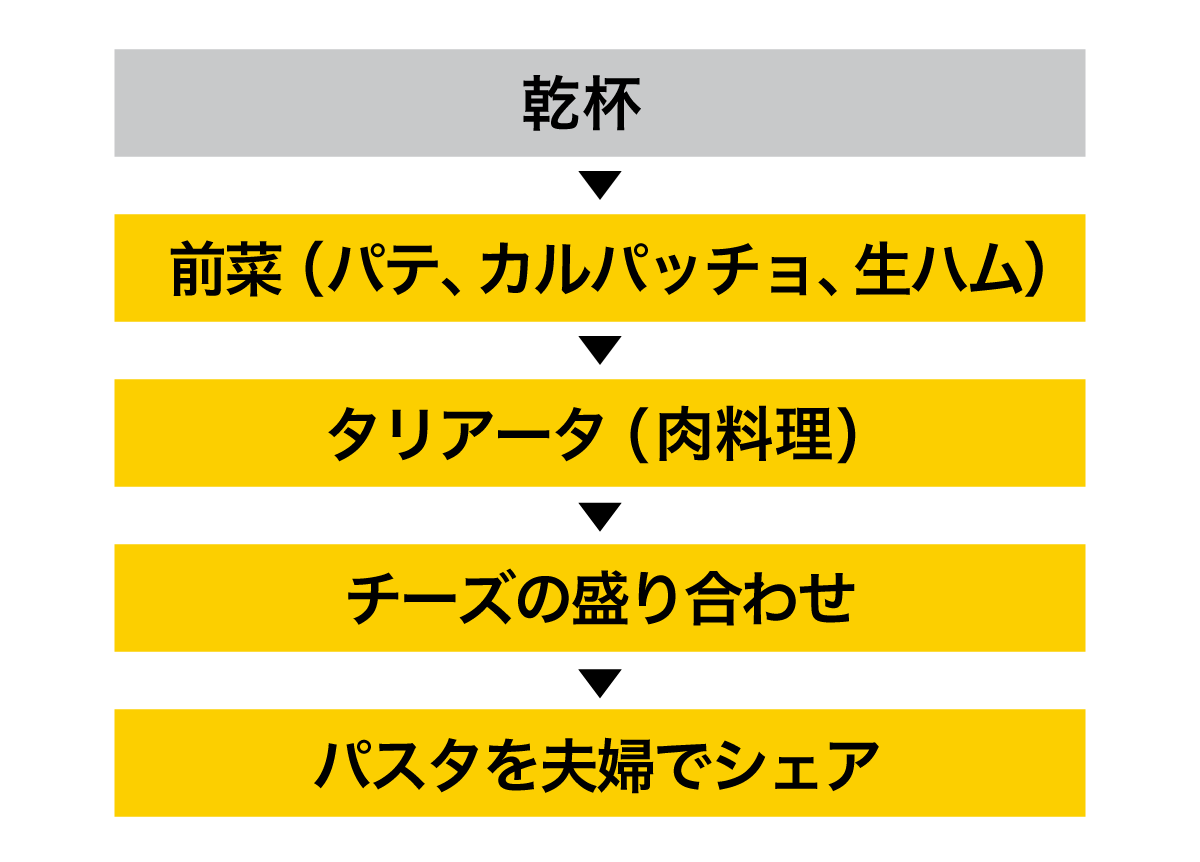

●夕食

「お酒を飲むと、肝臓で血糖を新たに作る糖新生という仕組みが抑えられて、血糖値は上がりにくくなります。前菜ではパテやカルパッチョのオリーブオイルでオイルファースト。カーボラストでもパスタ1人前だと糖質がやや多めなので、夫婦でシェアします」