教えてくれた人

高平尚伸(たかひら・なおのぶ)/北里大学大学院医療系研究科整形外科学教授。専門は整形外科学、リハビリテーション科学、スポーツ・運動器理学療法学。整形外科で対処困難な不調に対するセルフケアの重要性を説く。

1.前側で行う動作が多いから。

今日一日、何時間くらい椅子に座っていただろうか?

多くの人は数時間ほど椅子に座り、パソコンやスマホを触っていたはずだ。または字を書く、読書をする、食事をする、酒を飲むなどの行動を含めれば5〜6時間は座位だったかもしれない。

「日常生活の中では前側にカラダを屈曲させる動作がどうしても多くなります。座って手を前に出して作業をすれば背中が丸くなりやすくなり、膝を曲げて座れば股関節が縮んでお尻が伸ばされますよね。丸めたカレンダーのようにカラダの後ろが丸くなるクセがついていると考えていいでしょう」

カラダは硬くなる。それもとくに裏側が。その秘密がここにある。

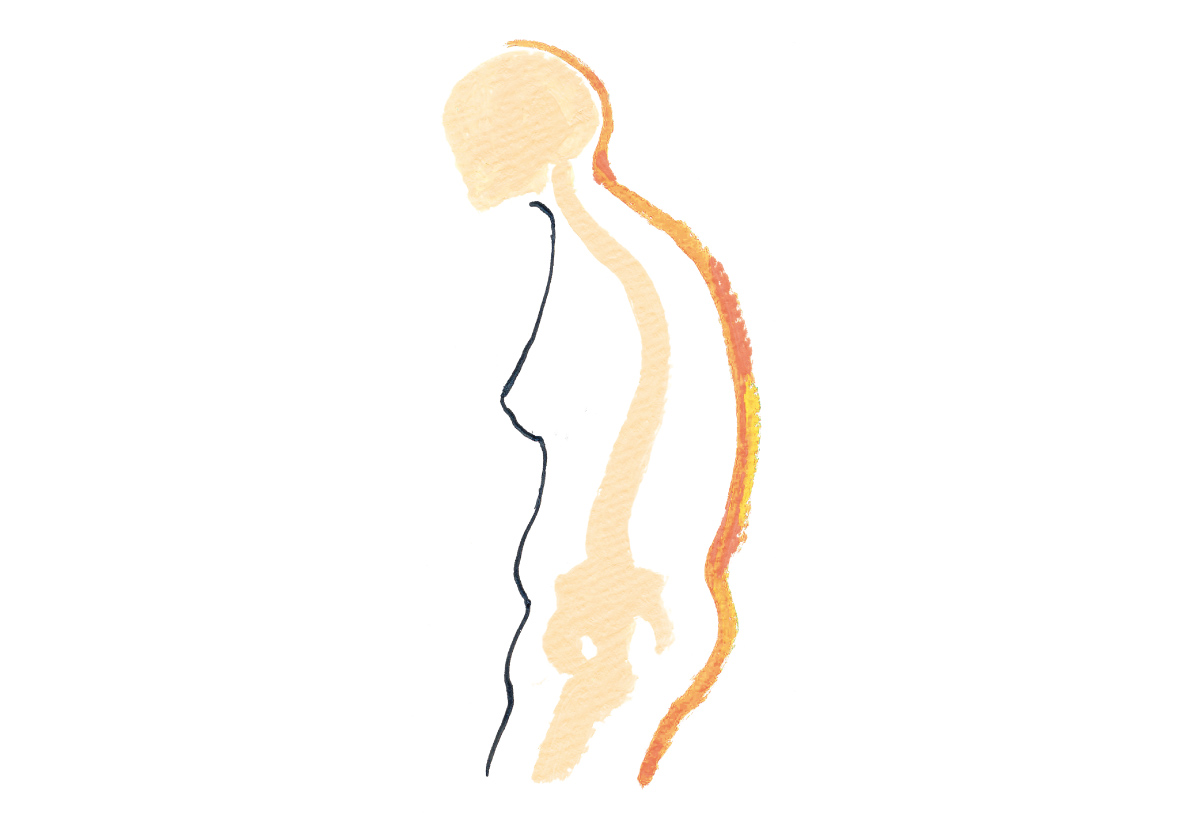

2.背骨のS字がC字になるから。

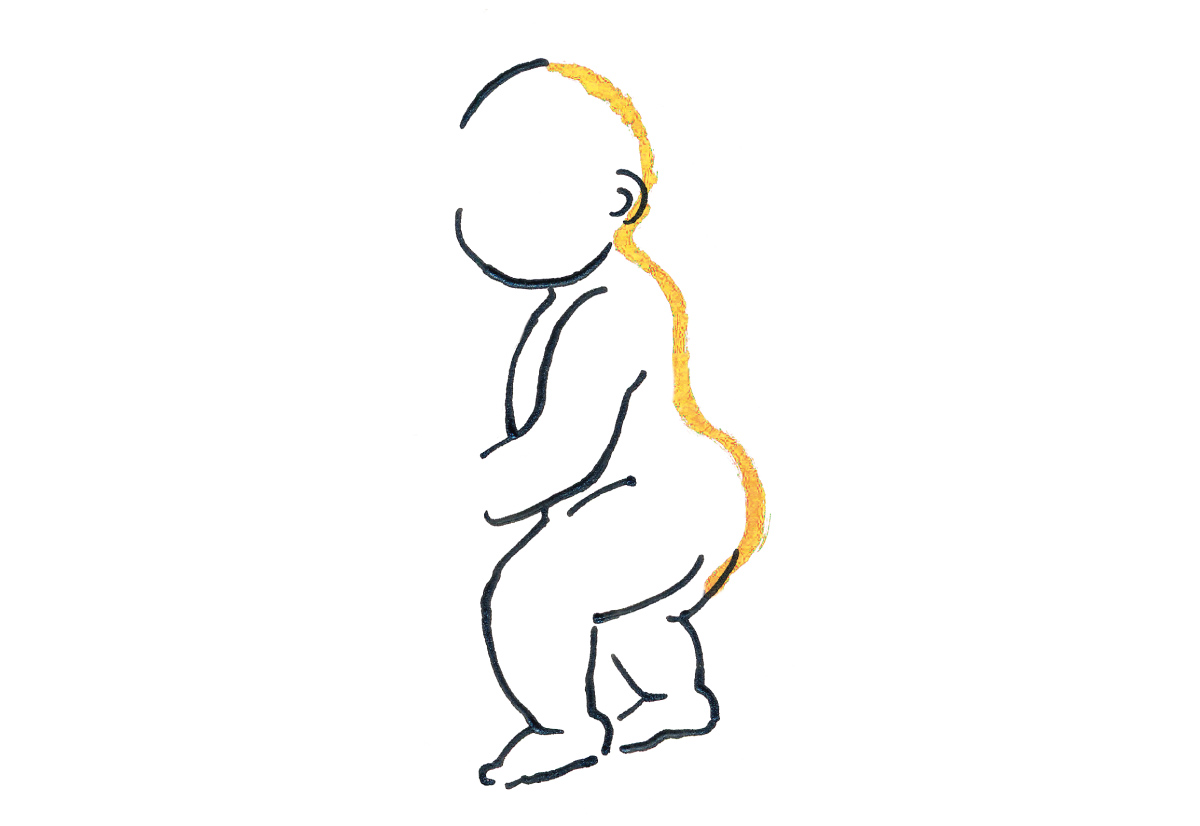

生まれたばかりの赤ちゃんの背骨はCの字。なぜなら、お母さんのお腹の中で羊水に浮かんでいる限り、自力で立つ必要がないから。

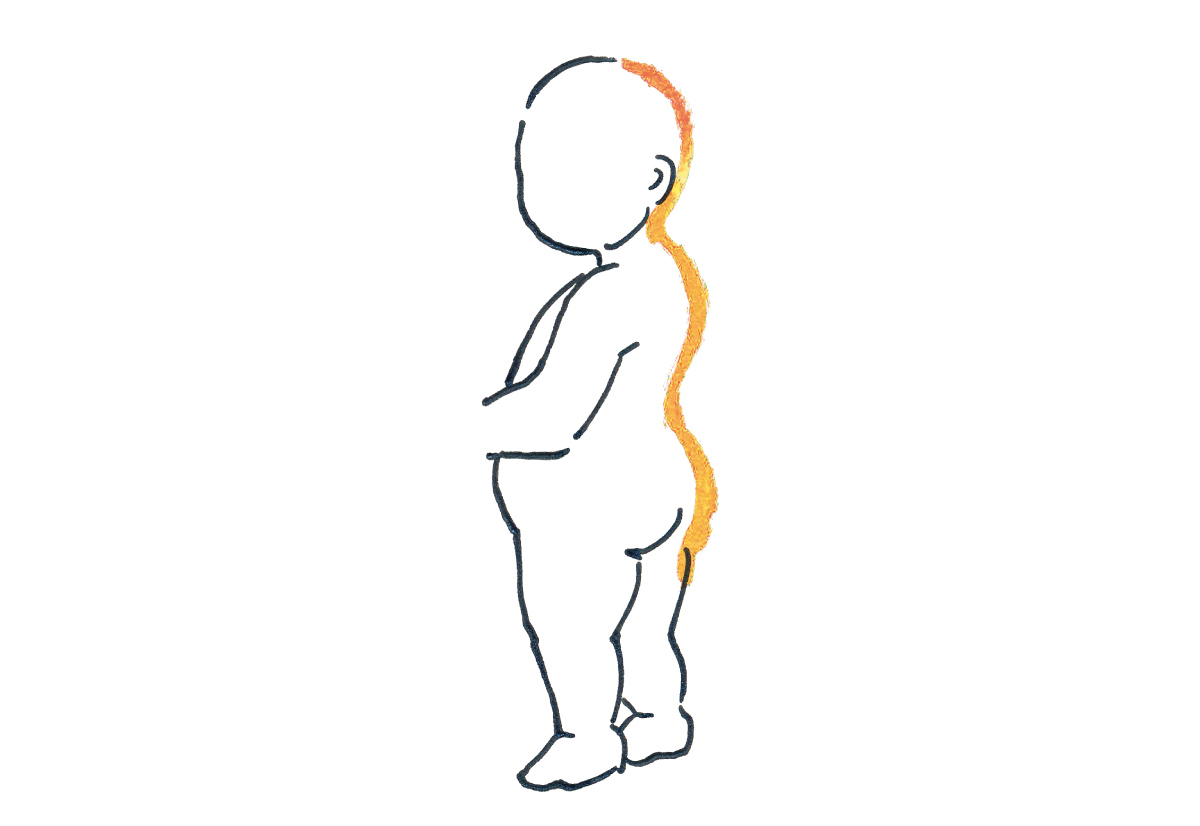

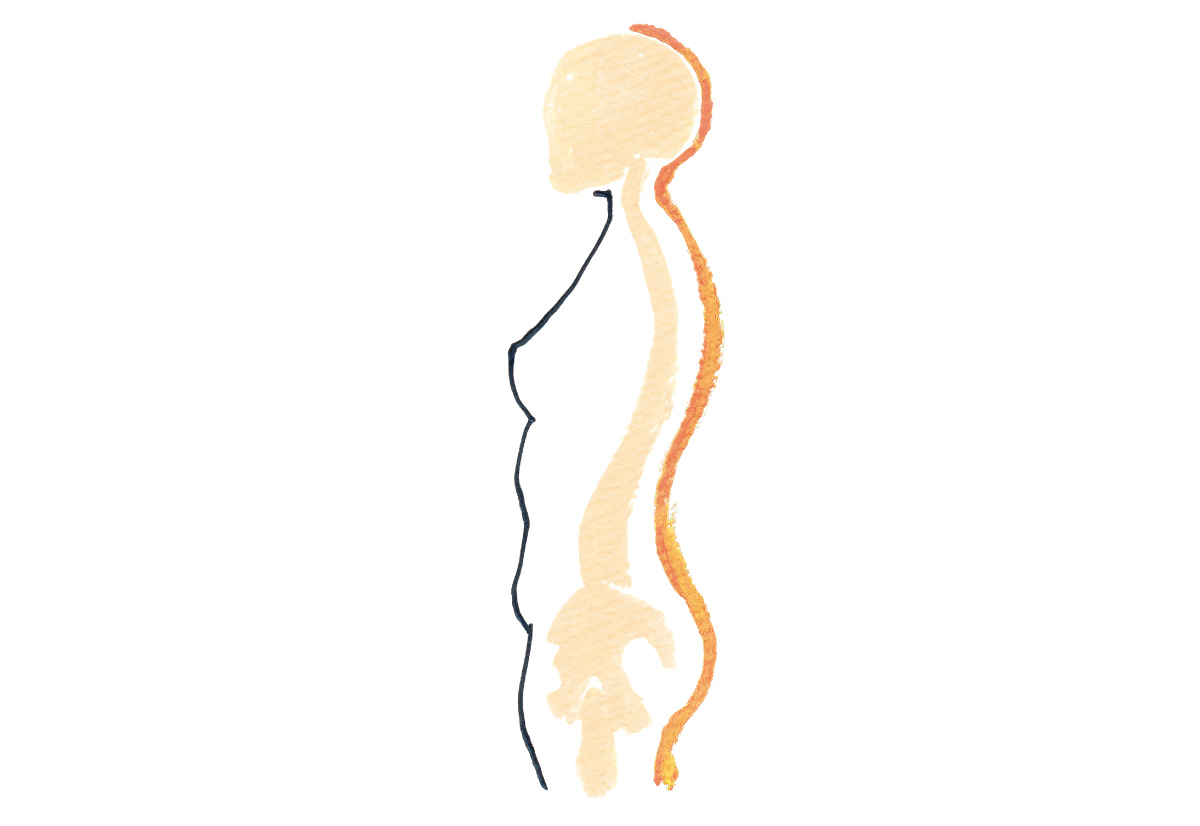

地上に産み出され、首を左右に動かしたりハイハイしながら前を向いたりするプロセスで背骨の形はだんだんと変化していく。胸椎と腰椎がはっきりとカーブを描き出すのは2本の脚でよちよち歩きをする頃から。成長期を過ぎれば本来の背骨のS字カーブの出来上がりだ。すべては重い頭の負荷を上手に逃がすためのS字。

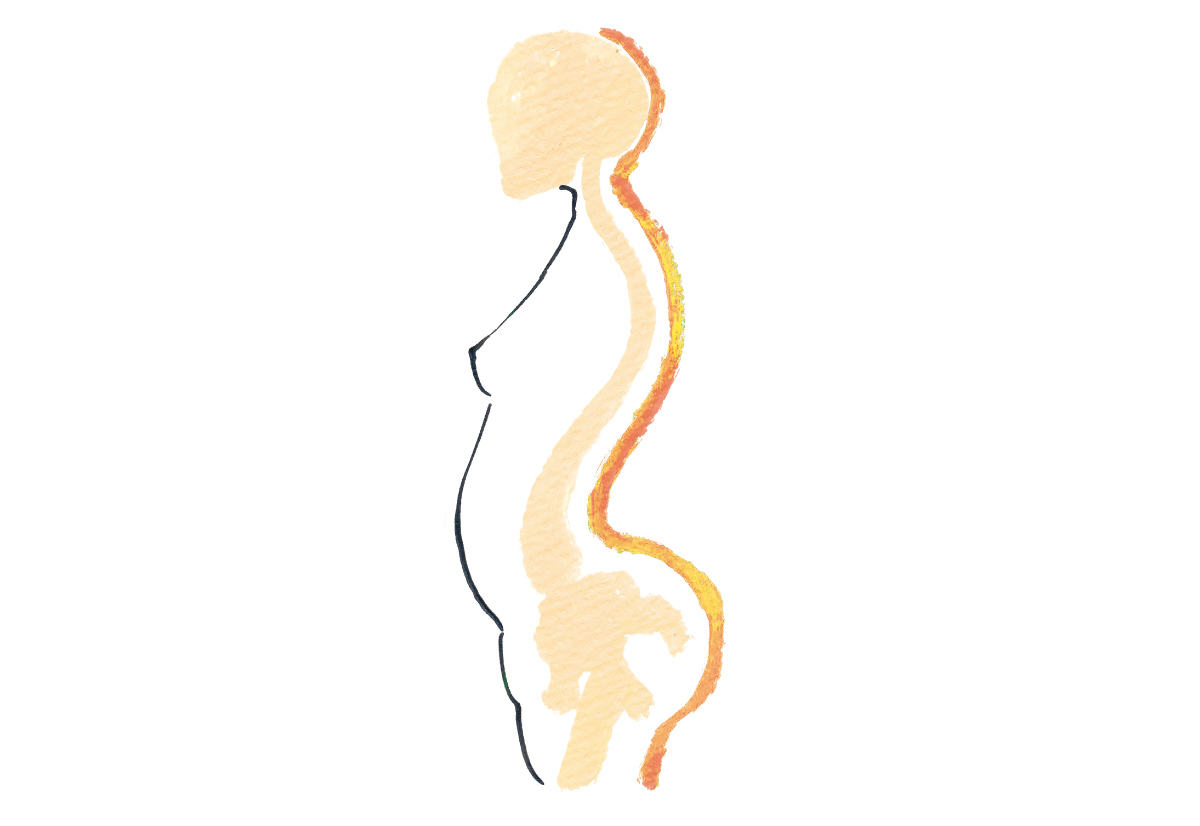

ところが、加齢+運動不足で筋肉が減り、柔軟性が失われると背骨のS字をキープできなくなり、だんだんとCの字へと戻っていくから不思議。こうして負荷がかかるのがカラダの裏。

3.背面の筋肉が常に引っ張られるから。

スマホを見るときは顔はたいがい下に向き、猫背でパソコンと向き合っていたら背中は丸くなり、長時間座り続けることで股関節は曲がったまま。

「ファシアのような結合組織は形状記憶をする組織。顔を上に向けるより下を向く、背中を反らすより丸める、股関節を伸ばすより縮める、そういう動きが常態化するとカラダの裏側は常に引っ張られた状態になります」

つまり、カラダの裏側は丸めたカレンダーの外側部分。常にテンションがかかり続け、しかも動かさないので弱ったまま固まっている状態。よって、本来は相当高齢になってから背骨がCの字に戻っていくはずが、50代、いや40代ですでにその兆候が表れることも。チェックで引っかかった人は他人事ではない。

4.現代生活があまりにも便利だから。

放っておけば若くして筋肉や腱が萎縮し、ファシアは癒着し、背骨はCの字に逆戻りし、カラダの裏側がどんどん硬くなる。

すべては自分が悪いのか? と問われたら半分NOで半分YES。今や洋式トイレやベッドでの睡眠は当たり前、和式トイレや布団の出し入れなどでフルスクワットする機会は激減。椅子の生活で股関節の稼働域は減り、車やエレベーター移動で肩甲骨やお尻の筋肉を使うことも少なくなった。

あまりに便利な生活環境が招いた不活動と裏側の筋肉の不使用が柔軟性低下の原因。この時代の流れはそう簡単に止められないだろう。

だからこそ、背骨のS字を維持し、裏側の柔軟性を保つ意識を持つことが、これからの人生には必須なのだ。そう、半分は自己責任というわけ。