教えてくれた人

中村雅俊(なかむら・まさとし)/西九州大学リハビリテーション学科理学療法学専攻主任、准教授。理学療法士、博士(人間健康科学)。2013〜23年の10年間において「Expertscape」によりストレッチ分野の世界No.1研究者にランキング。

運動前後だけではなく普段からストレッチせよ。

運動前にストレッチは不要? 運動後のストレッチで疲れが取れる? 運動とストレッチに関する定説には異論も多い。何を信じるべきか。そこでストレッチ論文を世界一書いているストレッチ博士、西九州大学の中村雅俊准教授に最新エビデンスに基づいた、静的&動的ストレッチのホントのホントを教わろう。

「運動をしてもしなくても、日常的に静的ストレッチする習慣が大事」

とまず、先生から先制パンチ。

「関節の可動域を広げるには30秒、筋肉の柔軟性を上げるには120秒静的ストレッチで伸ばし続けるのがベスト。一度にまとめてできなくても、1日トータルでこの秒数がクリアできたらOK。運動時だけではなく、日頃から隙間時間にちょこちょこ伸ばしておきましょう」

では、ストレッチを味方にトレーニング効果を高める方法を探ろう。

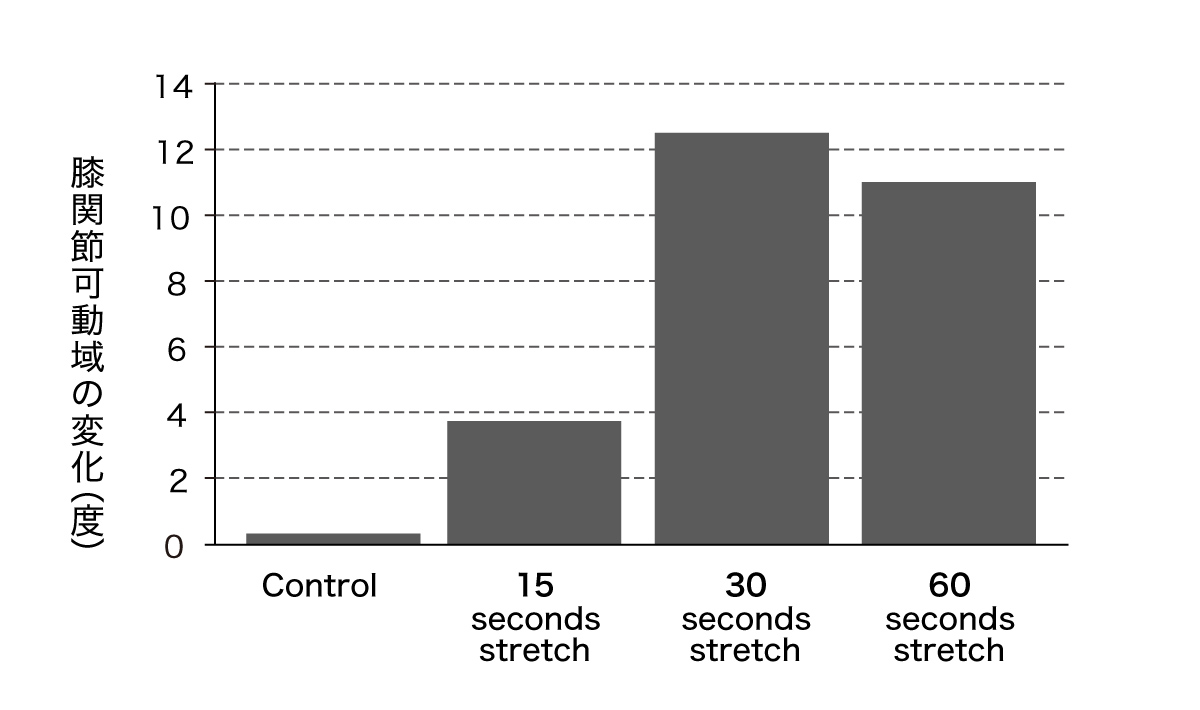

ストレッチの秒数と関節可動域。

ハムストリングスへのストレッチを週5回、6週間行い、関節可動域の変化量をストレッチ時間で比較。15秒だと、ストレッチをしない人と有意な差は出なかった。

出典/Physical Therapy 74(9): 845-50; discussion 850-2, 1994

可動域が広がる! 筋トレのセット間にストレッチする新発想。

研究者の間で近年脚光を浴びる噂の静的ストレッチ法がある。それは筋トレのセット間のインターバル(休息)中に行う「インターセット・ストレッチ」。

「運動中は筋温(筋肉の温度)が上がり静的ストレッチに適したタイミング(後述)。そこでストレッチを行い、関節可動域を広げると、筋トレ効果が高まります」

筋トレは、筋肉をもっとも伸ばした状態から、もっとも縮めた状態にするのがベスト。インターセット・ストレッチで関節可動域が広がると、筋トレの成果も出やすい。後述のように長すぎる静的ストレッチは筋力低下を招くので、1部位30秒までに留める。30秒ほどの休息なら、マシンやラックの独占にも当たらないだろう。

運動前の動的ストレッチはウォーミングアップ代わりになる。

運動前に励みたいのは、動的ストレッチ。狙いは2つある。

1つ目は、筋肉のウォーミングアップ。筋肉は温度が高いと余分な粘り気(粘性)が落ちて、動きやすくなる。額に軽く汗が滲むくらいまで5分程度行って筋肉を動かすと、筋温は上がってくる。

「それが面倒なら、浴槽入浴やウォーキングなどでカラダを温めておくのもいいでしょう」

2つ目は、予行演習。これから負荷をかけてやる動きを、負荷なしで行ってあらかじめインプットしておくのだ。予行の動的ストレッチは1部位10〜15回で十分。主なターゲットとなるのは、運動の軸となる股関節まわり+肩甲骨まわり+体幹。ここを中心に汗ばむまで5分ほどやれば一石二鳥だ。

「直前」と「長い時間」を避ければ静的ストレッチもOK。

かつては準備運動=静的ストレッチだったが、現在は運動前に静的ストレッチを行わない方が無難という説が主流。筋肉が実力を発揮するには、適度な硬さが必要。長時間ストレッチで筋肉が柔らかくなりすぎると、筋力もパフォーマンスも落ちる恐れがあるから。

トレーニング前の静的ストレッチが積年のルーティンすぎて変えたくないなら、やり方をひと工夫。まず、120秒未満なら、さほど筋肉は柔らかくならないから、やってもOK。

「さらに長時間ストレッチをしても、それによる筋力やパフォーマンスの低下は10分もすると回復するとわかっています」

長いストレッチが好きなら10分空けてから運動を開始しよう。

運動前のストレッチでカラダの異変をチェックできる。

動的、静的に限らず、運動前のストレッチ習慣には見逃せない御利益がある。カラダのコンディションを知る手がかりとなるのだ。

自転車に乗る前は、ブレーキの利き具合やタイヤの空気圧などのチェックが欠かせない。事前チェックが重要なのは運動も同じ。不具合を無視し、決められたプログラムを強行すると、期待した成果が得られないだけでなく、故障などのトラブルを誘発しかねない。

ストレッチで筋肉の張りや関節の動きなどに、いつもと違う違和感がないかを確認。気になるところがあったら、運動の強度を下げて様子を見る。大半はカラダを動かすうちに霧散するが、異変が消えなかったり、ひどくなったりするなら、運動を即中止すべし。

運動後のエネルギー浪費につながる動的ストレッチはNG。

動的ストレッチは運動前には積極的にやりたいものだが、運動後には控えた方がよさそう。

運動後は筋温が上がり、代謝は活発になっている。そこで動的ストレッチを行うのは、火に油を注ぐようなもの。筋温はさらに上がり、代謝も高止まりする。筋温も代謝も高い方がよいと思われがちだが、見方を変えるとそれはエネルギーの浪費以外の何物でもない。

運動は多大なエネルギーを喰う。また、運動の疲れからのリカバリーを図ったり、ミクロレベルで傷ついた筋肉の新陳代謝を促したりするためにも、エネルギーが求められる。動的ストレッチでエネルギーを無駄使いしていると、その分だけ疲労回復や新陳代謝のスローダウンに陥りかねない。

ランナーズニーなどオーバーユース症候群は予防できない。

ランナーには走り終わった後、膝関節や股関節周辺の筋肉への静的ストレッチが推奨されるが、それは無駄かもしれない。

そもそもの狙いは、俗に「ランナーズニー」と呼ばれる膝の腸脛靱帯炎の予防。同じ動きの繰り返しにより、特定の筋肉や関節などにダメージが蓄積して起こるオーバーユース症候群。

「この症状は使いすぎをやめない限り、いくら運動後にストレッチしても解決しません。ランナーズニーなら、走る距離や頻度を減らすことが先決です」

それはテニスのしすぎによるテニスエルボー、バスケのやりすぎによるジャンパーズニーなども同様。運動後のストレッチを免罪符にせず、まず使いすぎを避けて。

静的ストレッチで「疲労」は取れないが「疲労感」は軽減。

運動で筋肉を酷使すると、筋肉がパンパンになり、疲れて動きが悪くなる。筋肉が張るのは、運動刺激で血液や代謝物が集まり、パンプアップするため。静的ストレッチで筋肉を伸ばすと、血流が一時的に悪くなりパンプアップ解消にはマイナス。疲労物質の除去も遅れるので、疲れも取れにくい。

「安静にしてパンプアップが消えるのを静かに待ち、消耗した栄養を補給する方がよほど得策です」

静的ストレッチで疲労は取れないが、筋肉を気持ちよく伸ばすと疲れた感覚=疲労感は軽減できる。

「疲労感が残ると、その後の仕事などの活動に差し障る。疲労の解消よりも疲労感のリフレッシュを優先したいなら、静的ストレッチを行う選択もアリです」

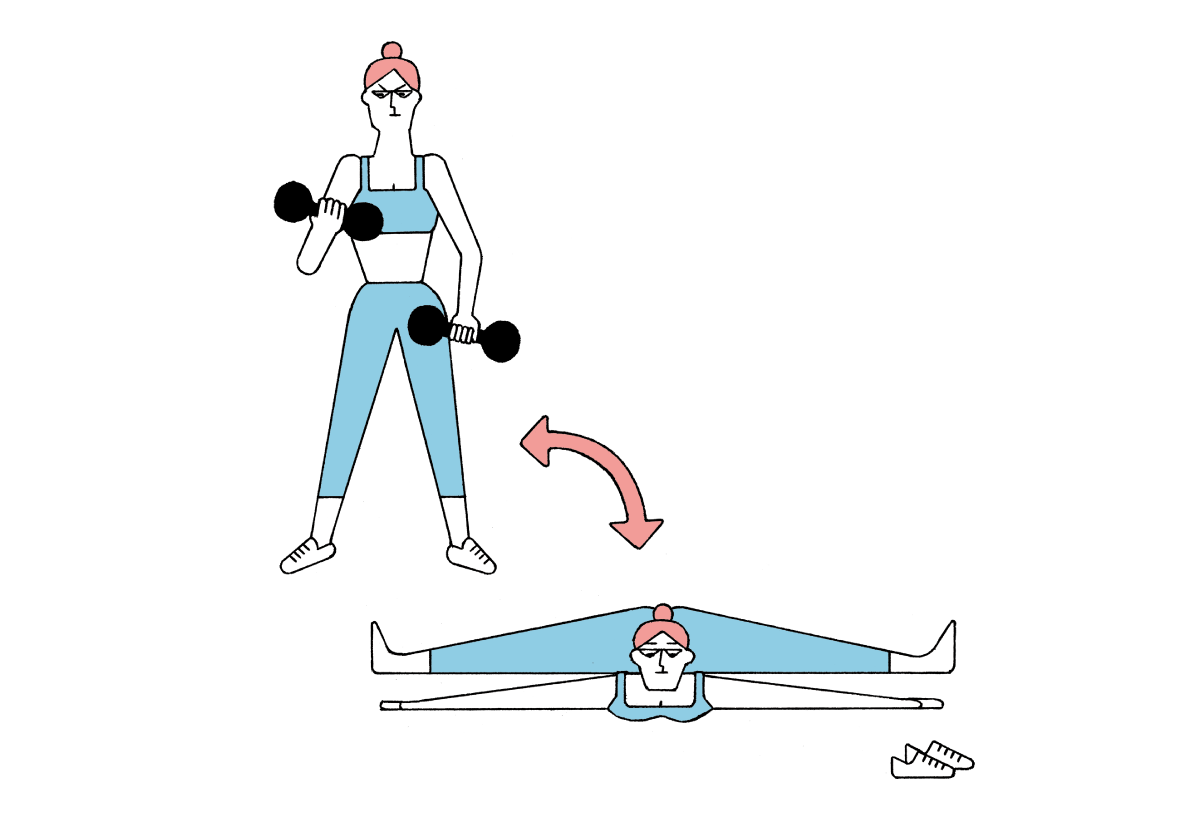

筋トレとストレッチは行き来可能。

ストレッチは運動前後に行うものというのは実は固定観念。筋トレの途中でストレッチタイムを設けるのもアリなのだ。

「筋トレは、ブレーキをかけてウェイトを戻すときのようなエキセントリック収縮を重視すべき。ただ筋肉の負担も大きく、攻めすぎると損傷を負う場合も。筋肉が硬すぎるとエキセントリック収縮時に傷つきやすいので、事前にストレッチで柔らかくして」

狙った筋肉の柔軟性を上げるには120秒の静的ストレッチが有効。長時間伸ばすことによる筋力低下は10分でリセットされるから、その間他の筋肉を使うサブ種目を。120秒ストレッチで整えた筋肉を使うメイン種目にエキセントリック収縮ましましで挑もう。

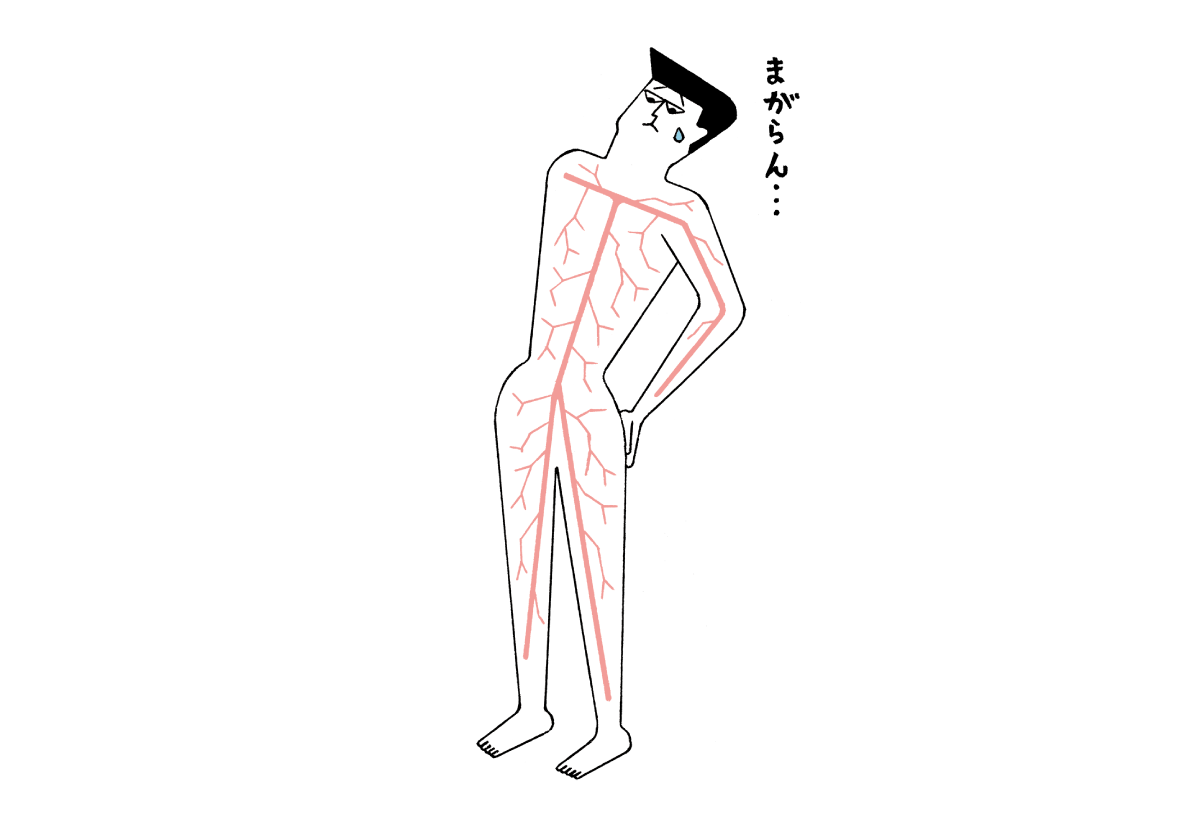

筋トレで硬くなる血管はストレッチで柔らかくする。

「ヒトは血管から老いる」という金言の通り、血管が硬くなる動脈硬化は、心臓病や脳卒中などの引き金となる。ストレッチなら、その大切な血管が柔らかく保てる。

「筋肉を伸ばすと周囲の血管も一緒にストレッチされます。すると血管内側の内皮細胞から一酸化窒素(NO)が分泌される。NOが血管を開いて血圧を下げ、動脈硬化を防いでくれるのです」

ここで筋トレマニアにアテンション! 筋トレのやりすぎは血管を硬くする恐れがあるのだ。一方、ランなどの有酸素運動では、ストレッチ同様にNOが分泌される。筋トレ好きは日頃からストレッチを行い、できれば有酸素もプラスして、血管を柔らかくする努力を忘れないようにしてほしい。

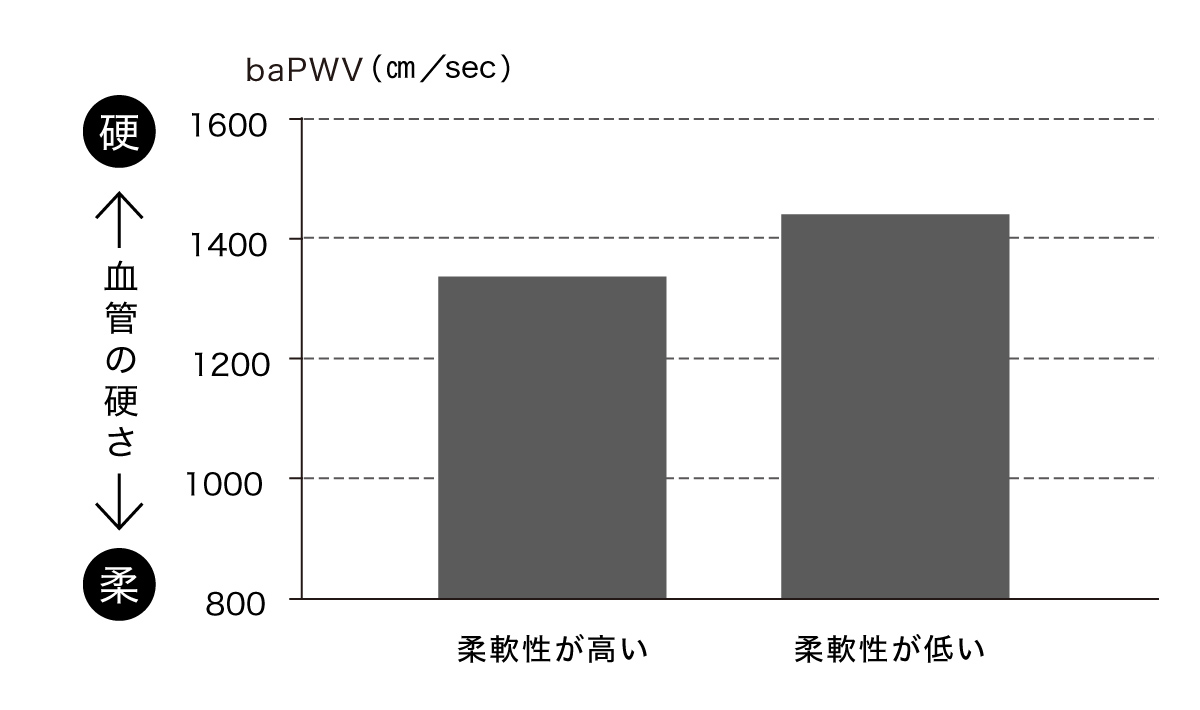

血管の硬さとカラダの硬さの関係。

カラダの柔軟性と動脈硬化の関係を調べたもの。20〜39歳では関連性はないが、60歳から83歳では、柔軟性が低い人は高い人と比べると動脈硬化が進んでいることが示された。

出典/Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2009 297(4): H1314-8