「血圧高めでもOK」は真っ赤な嘘!健康診断結果の正しい読み方。

健康診断の結果を読んでも、どこをどう見ればいいのか分からない。そんな人のために、血圧・血糖値・コレステロール値のボーダーラインについて解説。無論、「ただ読める」だけでは意味がない。自分の状況を知った上で、3大サイレントキラーへの早期対策を実践することが重要だ。

取材・文/井上健二 イラストレーション/ハイゼア、野村憲司(トキア企画) 取材協力・監修/渡辺尚彦(日本歯科大学生命歯学部客員教授)、山田 悟(北里大学北里研究所病院糖尿病センター長)、山下静也(りんくう総合医療センター理事長)

初出『Tarzan』No.898・2025年3月6日発売

教えてくれた人

山下静也(やました・しずや)/りんくう総合医療センター理事長。大阪大学医学部卒業。大阪大学大学院総合地域医療学寄附講座教授などを経て現職。専門は脂質異常症、動脈硬化症など。日本動脈硬化学会動脈硬化専門医・指導医。医学博士。

山田 悟(やまだ・さとる)/北里大学北里研究所病院院長補佐、糖尿病センター長。慶應義塾大学医学部卒業。日本糖尿病学会糖尿病専門医・指導医。カロリー制限中心の食事療法から、緩やかな糖質制限食への大転換を図るパイオニア。医学博士。

渡辺尚彦(わたなべ・よしひこ)/高血圧専門医、日本歯科大学客員教授。聖マリアンナ医科大学医学部卒業。東京女子医科大学教授、早稲田大学客員教授などを経て現職。1987年から自らの血圧を30分おきに測り続けて研究に活かす。医学博士。

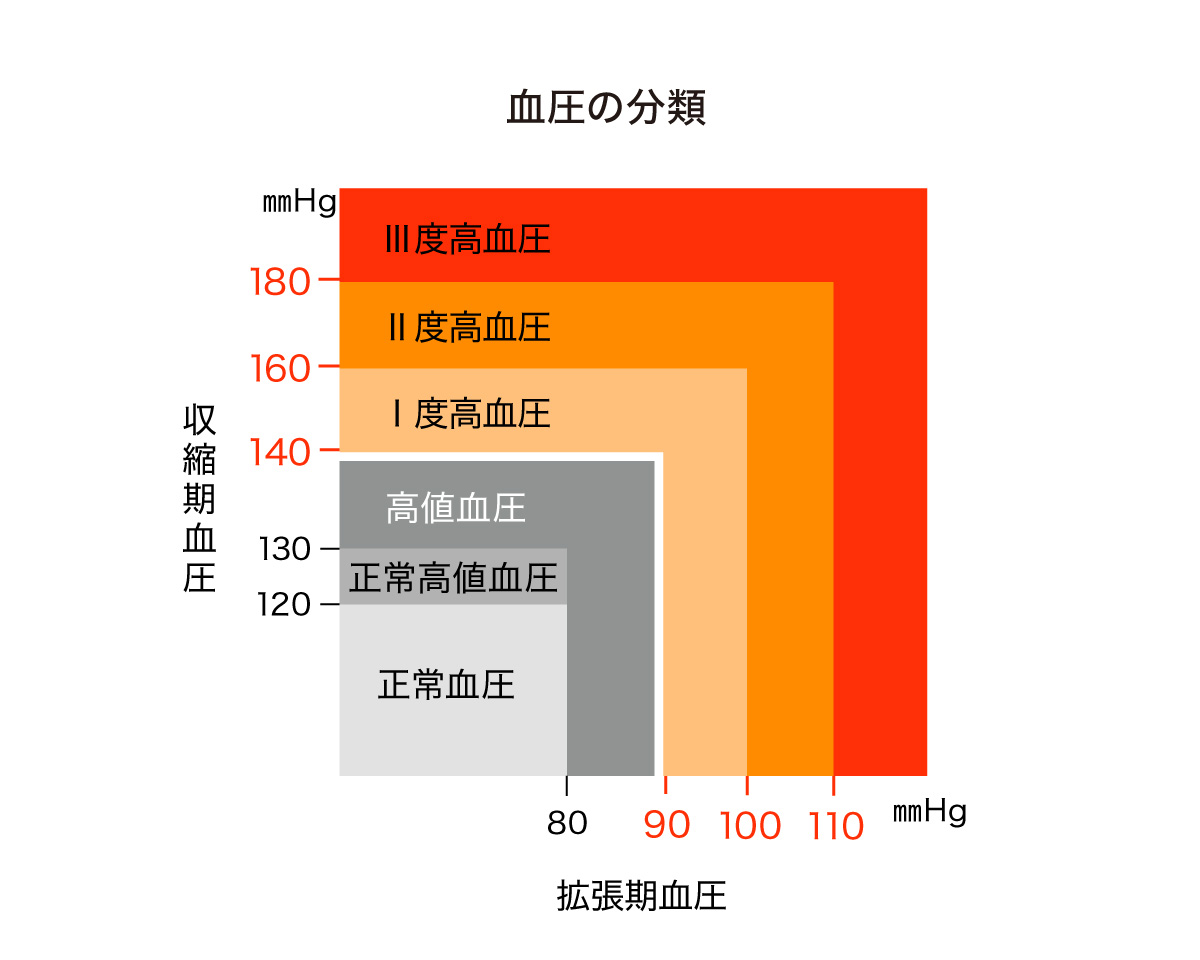

高血圧の基準とは?

血圧とは血管に加わる圧力。大きく2つある。血液を巡らせる心臓が収縮し、血液を強く押し出したときの血圧が「収縮期血圧」。「最高血圧」「上の血圧」ともいう。続いて心臓が拡張して血液が流れ込んだときの血圧が「拡張期血圧」。「最低血圧」「下の血圧」ともいう。

高血圧が収縮期140mmHg以上かつ/または拡張期90mmHg以上が該当する。

「これは医療機関で測る血圧。病院などでは“白衣高血圧”で緊張して血圧が上がりやすい。リラックスして血圧が下がる家庭血圧では収縮期135mmHg以上かつ/または拡張期85mmHg以上で高血圧です」(高血圧専門医の渡辺尚彦先生)

糖尿病などの合併症のない75歳未満の成人の降圧目標は130/80mmHg。これらの値はいずれも医療機関で測る血圧であり、家庭血圧では収縮期も拡張期もそれから5mmHgマイナスする。

出典/日本高血圧学会『高血圧治療ガイドライン2019』

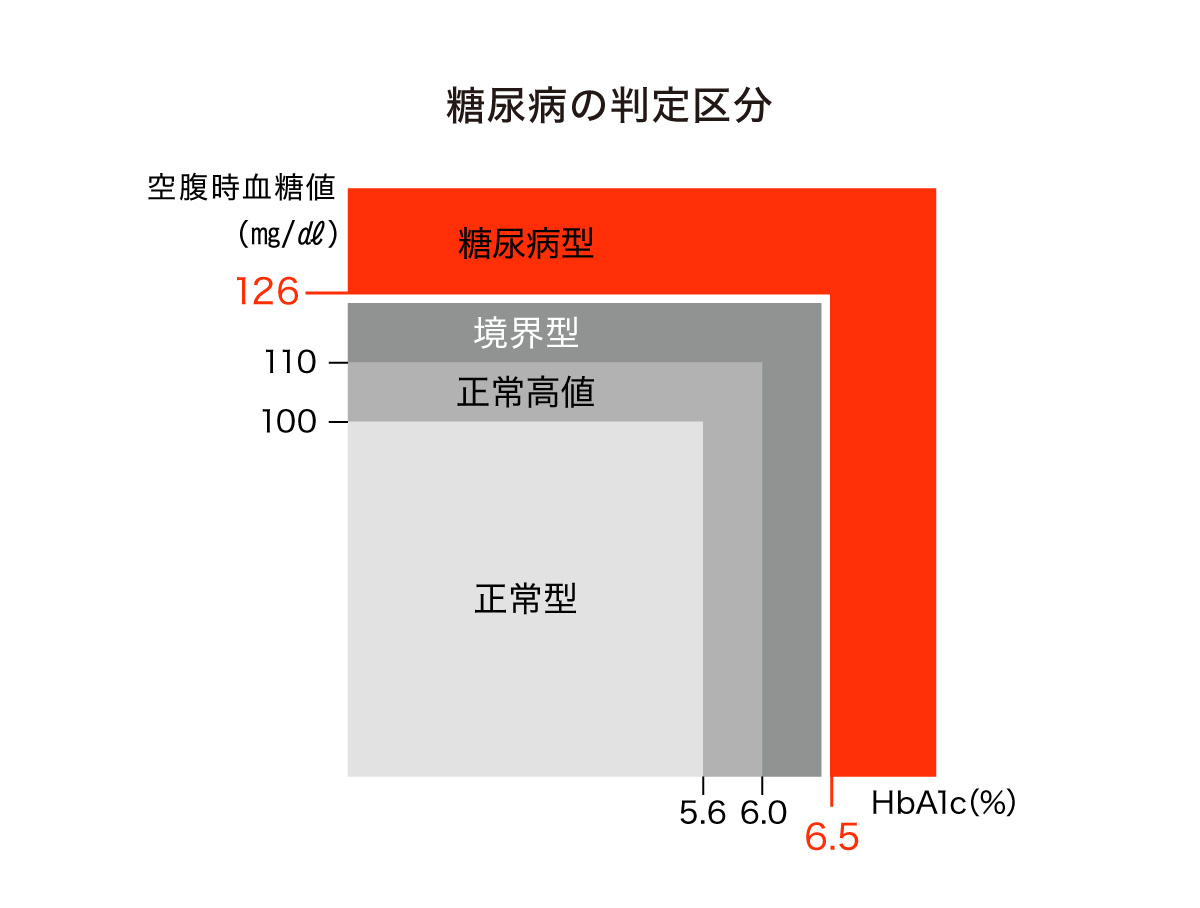

正常な血糖値の定義。

健康診断などで測る血糖値は空腹時血糖値とヘモグロビンA1cの2項目。空腹時血糖値は10時間以上絶食して測る。ヘモグロビンA1cは、血中で酸素を運ぶ赤血球中のヘモグロビンの何割に血糖が付いて糖化しているかを示すもの。血糖の正常値は、空腹時血糖126mg/dl未満、なおかつヘモグロビンA1cが6.5未満。

「もっと厳しく言うと、空腹時血糖100mg/dl未満、ヘモグロビンA1cが5.6未満の正常型が理想です」(糖尿病専門医の山田悟先生)

糖尿病型は糖尿病が強く疑われるため、医療機関での早期の受診が推奨される。正常高値や境界型では、75g経口糖負荷試験(絶食後に75gのブドウ糖を摂り、30分おきに血糖値を測る)が推奨されている。このテストを受けると食後高血糖の有無もわかる。

糖尿病型は糖尿病が強く疑われるため、医療機関での早期の受診が推奨される。正常高値や境界型では、75g経口糖負荷試験(絶食後に75gのブドウ糖を摂り、30分おきに血糖値を測る)が推奨されている。このテストを受けると食後高血糖の有無もわかる。

山田先生への取材に基づく。

脂質異常症の診断基準。

コレステロールでは、“悪玉”のLDLコレステロールが多すぎるのもダメだし、“善玉”のHDLコレステロールが少なすぎるのもアウト。かつては「高脂血症」という呼び名もあったが、善玉が少ないのも問題とわかり、脂質異常症と呼び名が変わった。

診断基準には「non—HDLコレステロール」という項目もある。これは総コレステロール値からHDLコレステロール値を引いたもの。低くても高くても動脈硬化が進む。

中性脂肪が多すぎると善玉のHDLコレステロールが減ったり、悪玉のLDLコレステロールが小型化したりして動脈硬化を促しやすい。そこで脂質異常症の判定ではLDLコレステロール、HDLコレステロール、non—HDLコレステロール、中性脂肪をトータルで見る。4項目が1つでも基準値から外れるのが脂質異常症。

脂質異常症の診断基準

| LDLコレステロール | 140mg/dL以上▶︎高LDLコレステロール血症 |

| 120〜139mg/dL▶︎境界域高LDLコレステロール血症 | |

| HDLコレステロール | 40mg/dL未満▶︎低HDLコレステロール血症 |

| 中性脂肪(トリグリセライド) | 150mg/dL以上(空腹時採血) 175mg/dL以上(随時採血) ▶︎高トリグリセライド血症 |

| non-HDLコレステロール | 170mg/dL以上▶︎高non-HDLコレステロール血症 |

| 150〜169mg/dL▶︎境界域高non-HDLコレステロール血症 |

「境界域」というのは、血糖や血圧などの状況を踏まえて治療の必要性が判断されるもの。

出典/日本動脈硬化学会『動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症診療ガイドライン2023年版』より改変

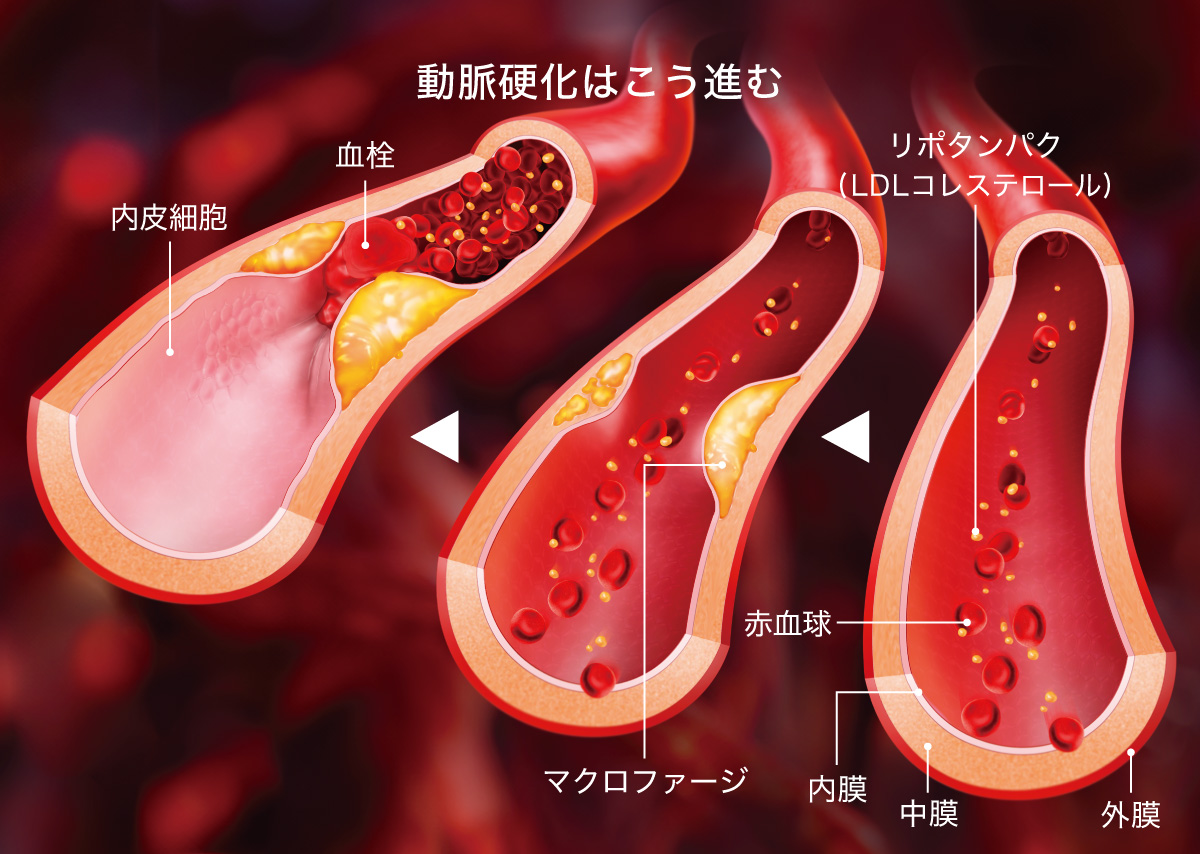

3大キラーの動脈硬化のメカニズム。

身近な病気の「3大キラー」と言われる高血糖、高血圧、脂質異常症は、いずれも動脈硬化を加速させる。

動脈硬化とは、動脈が狭く破れやすくなり、血栓(血の塊)が詰まりやすくなった状態。心臓を養う冠動脈で詰まると心筋梗塞、脳の血管で詰まると脳卒中に。動脈は内皮細胞、内膜、中膜、外膜の4層構造。動脈硬化の発端は、内皮細胞の隙間からLDLコレステロールが内膜の内側に入り込み、活性酸素などで酸化されること。

「脂質異常症でLDLが多いと酸化されるものが増えるし、高血圧だと血管が傷ついて内皮細胞に隙間が生じやすい」(動脈硬化学会動脈硬化専門医の山下静也先生)

酸化LDLは人体に有害な異物。外敵と戦うマクロファージが早速食べるが、酸化LDLが多すぎると食べすぎたマクロファージが堆積。血管内膜で「アテローム」と呼ばれる柔らかいコブを作り、動脈内腔を狭くする。

このアテロームが何かの拍子で破れると、止血のために血小板が集まり血栓を作り、それが動脈を塞ぐと心臓病や脳卒中が起こる。

PHASE-1

動脈は内側から内皮細胞、内膜、中膜、外膜の4層。このうち中膜は平滑筋という筋肉からなり、血管に伸縮性と弾力性を与える。

PHASE-2

LDLコレステロールが多くなった状態が長く続くと酸化&糖化されるものが増える。それが内皮細胞の隙間から内膜の下に侵入。酸化は内膜中でも続き、酸化LDLをマクロファージが目一杯溜め込む。

PHASE-3

コレステロールでいっぱいになったマクロファージが蓄積し続け、粥状になる。これが破れると血栓が生じ、血管を塞ぐ。

メタボ基準には意外な盲点がある?

血圧、血糖値、コレステロール、中性脂肪の値は、メタボリックシンドロームの診断基準にも採用されている。その最大の特徴は、ヘソの高さで測るウェスト周囲径が大きな内臓脂肪型肥満(内臓脂肪面積が男女とも100平方cm以上)を必須条件としている点。太って内臓脂肪が増えすぎると、肥大化した脂肪細胞から、血糖や血圧などを押し上げる悪玉物質が分泌されるようになるからだ。

必須条件を満たしたうえで、血圧、血糖値、血中脂質(コレステロール、中性脂肪)が2項目以上正常範囲から外れたのがメタボ。

「ただし、日本では痩せていても生活習慣病に陥る人が多い。内臓脂肪型肥満を前提条件にすると、血糖や血圧などに異常があっても適切な指導や治療につながらない恐れがあります」(山田先生)

確かに太っていると血圧、血糖値、コレステロール、中性脂肪は高くなりやすいから、肥満の自覚があるなら痩せるのが先決。でも、痩せたらそれで3大キラーと縁が切れるわけではないのだ。

【メタボの診断基準】

内臓脂肪蓄積ウェスト周囲径

男性 85㎝以上

女性 90㎝以上

*内臓脂肪面積100平方cm以上相当

| + 3つのうち2項目以上 | |

| 脂質異常 |

高トリグリセライド血症: |

| 高血圧 |

収縮期血圧 130mmHg以上 |

| 高血糖 |

空腹時血糖値 110mg/dL以上 |

ウェスト周囲径は立ってヘソの高さで測る(本来CTスキャンなどで内臓脂肪面積を測定するのが望ましい)。脂質異常症、糖尿病、高血圧に対する薬物治療を受けている場合、各々の項目に含める。

出典/メタボリックシンドローム診断基準検討委員会「メタボリックシンドロームの定義と診断基準」日本内科学会雑誌: 94+188-203, 2005

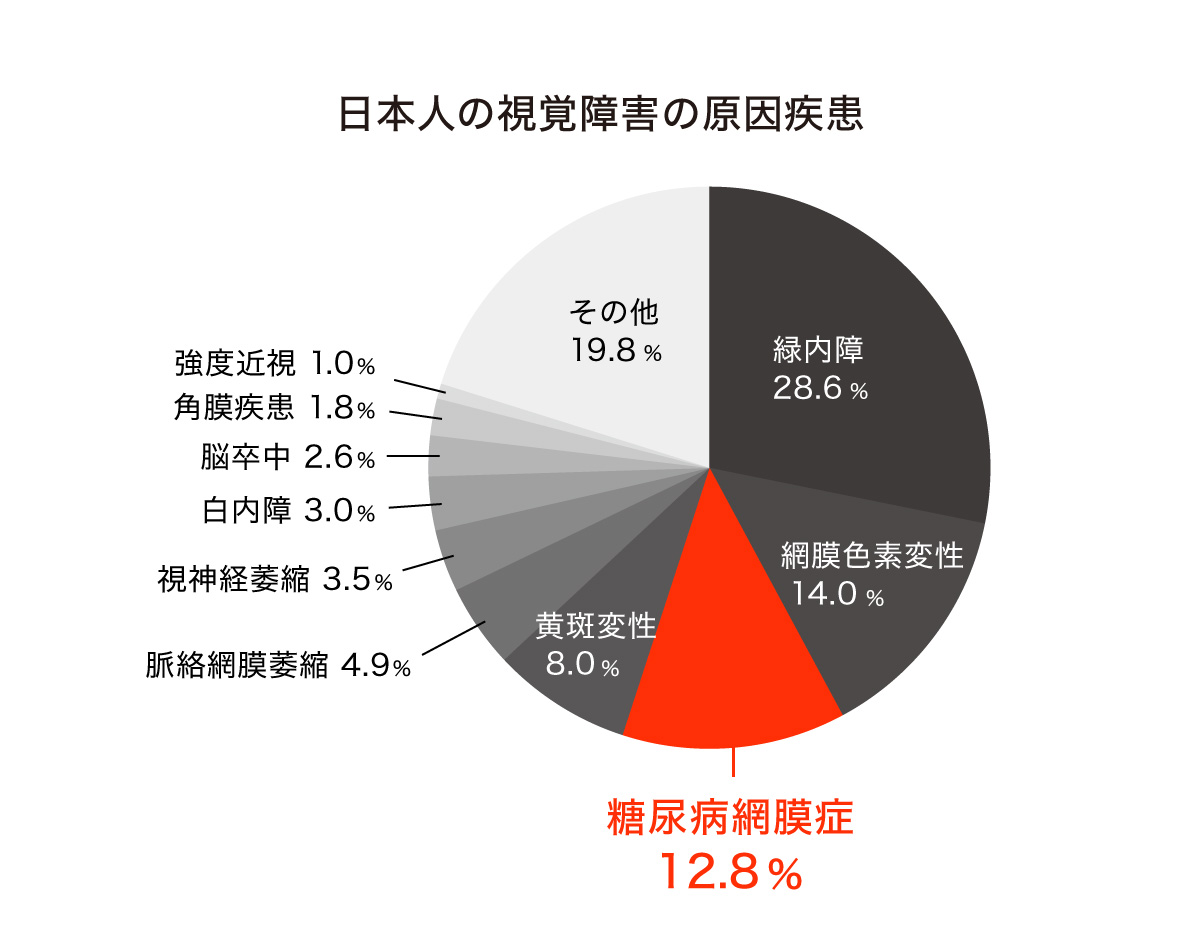

糖尿病は甘くない。年間3000人が失明している!

高血糖から糖尿病に至ったのに、医師の忠告を無視して治療をサボっていると、血管や神経が傷ついて合併症が起こってくる。

典型的な合併症は、頭文字から「し・め・じ」と呼ばれる。し=神経障害、め=目を患う網膜症、じ=腎症のこと。きのこのシメジは美味しくて食事の質を上げるが、合併症のしめじはQOL(生活の質)を著しく低下させる。

神経障害で壊疽した挙げ句、足を切断する人は年約3000人。そこから寝たきりになるケースも少なくない。網膜症で失明する人も同じく年約3000人に上る。糖尿病による失明は、成人の中途失明では緑内障などに次ぐワースト3位。そして腎症が悪化すると1回4時間×週3回の人工透析を強いられる。

糖尿病により年1万5000人前後が新たに人工透析を始めており、これは透析患者のおよそ40%を占める。これらの合併症は糖尿病と診断されて5〜10年で発生することが多い。傍観している時間はないのだ。

また、糖尿病がある人はそうでない人と比べ、動脈硬化が10〜20年早く進みやすいとされており、時間経過に伴って心臓病や脳卒中の危険もアップする。食後高血糖に端を発する高血糖の兆しを決して見逃してはならない。

障害者手帳発行数から推定される日本における視覚障害の原因となる疾患。視覚障害を放置すると失明につながる危険性が高くなる。

出典/Morizane, Y. et al. : Jpn J Ophthalmol 63(1):26, 2019

「血圧は高めでOK」は真っ赤な噓。下げると寿命が延びる。

血糖値は高くても平気という話は聞かないが、血圧とコレステロール値は「多少高くても平気」という異聞もある。そんな話を信じていいのか。血圧から検討しよう。

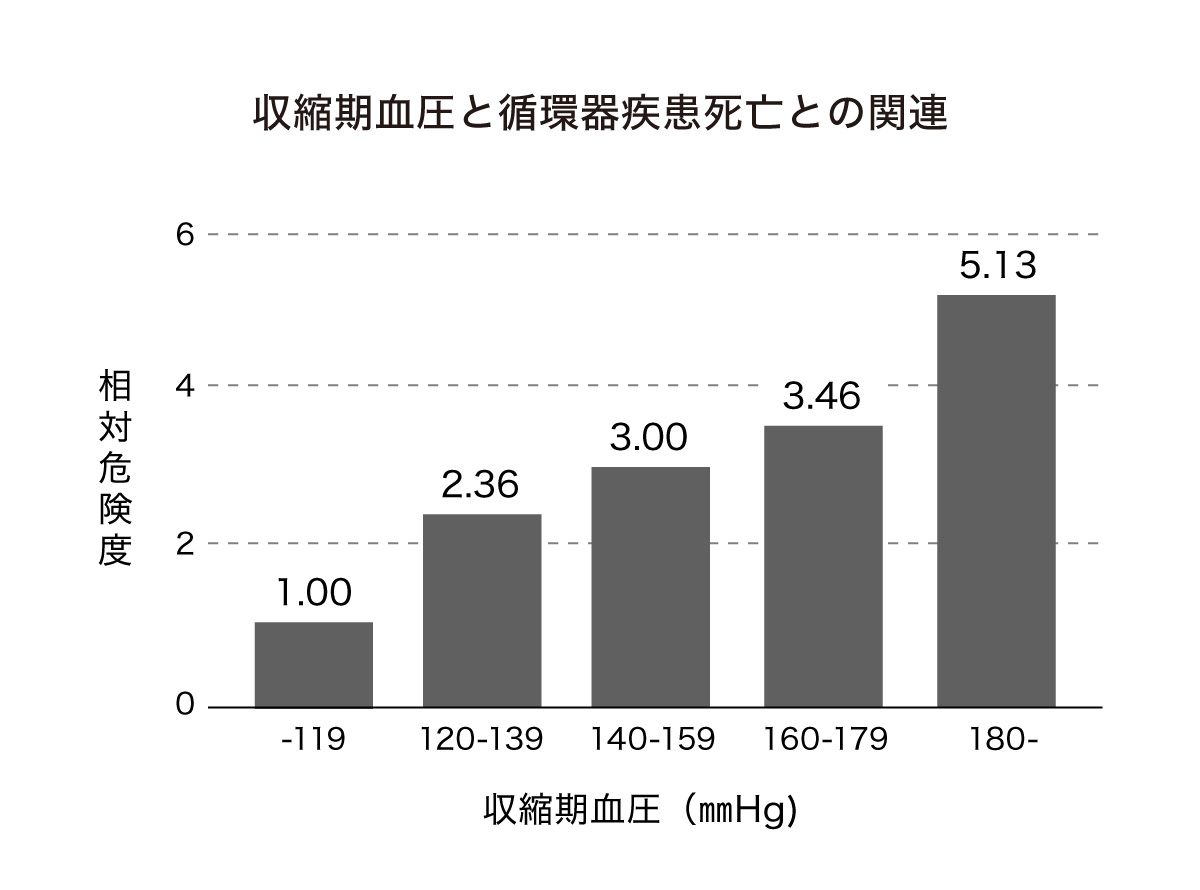

1万人以上の日本人を19年間追跡調査すると、男性では若者から高齢者まで収縮期血圧が高いほど、心臓病や脳卒中を含む循環器疾患による死亡率が高かった。女性ホルモンには血圧を下げる働きがあり、若い女性に高血圧は少ないけれど、50歳前後の閉経前後から血圧は上昇に転じ、循環器疾患リスクも上がってくる。

高血圧の判定基準が厳しいのは、目安を低くすると降圧剤の投与対象者が増えて製薬会社がボロ儲けするため……。そんな怪しい“陰謀論”に惑わされてはダメ。高血圧でも平気と主張する人は自らも高血圧であることが多い。自分に不都合な情報を過小評価する“正常性バイアス”で、高血圧を侮りたくなるのだろう。

「血圧は多少高くても治療する必要はないとメディアで盛んに主張していた学者さんが、高血圧による循環器疾患で突然死した例もあります」(渡辺先生)

血圧の正常値はデータを踏まえて科学的かつ公平に導き出されたもの。高めの血圧は捨て置かず、一刻も早く下げるべきなのだ。

30歳以上の男女1万567人を19年間追跡調査した結果。男性の場合、30〜64歳の働き盛り世代も、全年齢でも、血圧区分が低いほど循環器疾患死亡リスクが下がり、高いほど上がっている。

出典/Okayama A et al. J Hypertens. 2006

「コレステロールは高めでもOK」という恐ろしい誤解。

コレステロールは細胞膜やホルモンなどの材料であり、本来カラダに必要不可欠なもの。だから「コレステロール値はやや高くても大丈夫。むしろ高い方が長生きできる」といった主張をする人もいる。でも、それはエビデンス(科学的根拠)に基づかない明らかなミスリーディング。

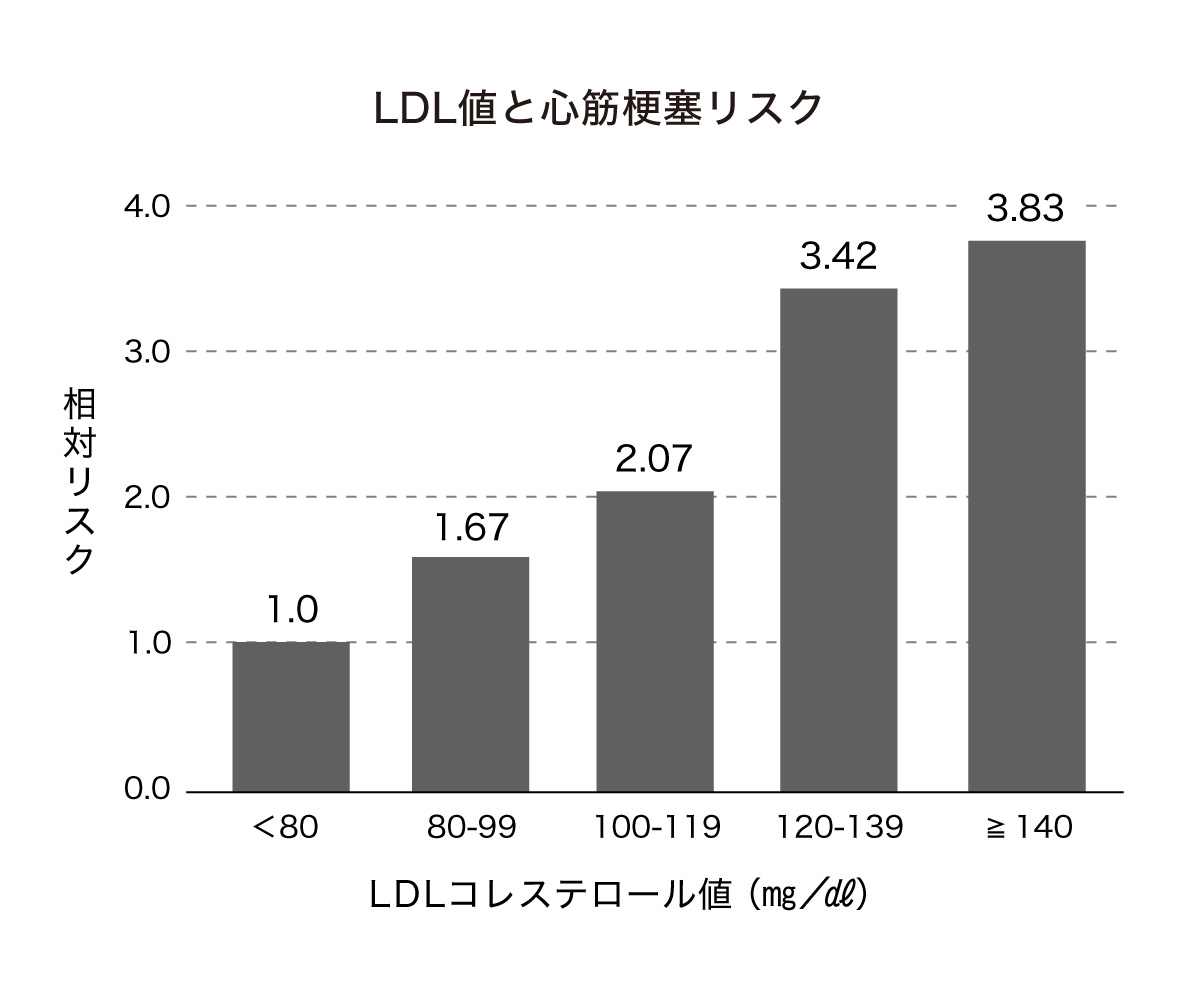

LDL値を18%下げると、冠動脈疾患(心臓病)が33%減少することがわかっている。また日本で行われた大規模な調査でも、LDL値が80mg/dL未満の人と比べると、LDL値が基準を超える140mg/dL以上だと、心筋梗塞の発症率が約4倍になると報告されている。

「LDL値が長年高いままだと、より多くのLDLが血中で酸化されて動脈硬化が促されるチャンスがどんどん増えるわけですから、動脈硬化による冠動脈疾患が生じやすいのです」(山下先生)

総コレステロール値に関しては高すぎても低すぎても死亡率が上がるというデータもあるけれど、それについては心配無用。

「肝疾患やがんがあるとコレステロール値は下がり、がんに罹ると死亡率が上がります。こうした人たちを除くと、総コレステロール値も高くなるほど死亡率は上がるという結果になります」

脳卒中や冠動脈疾患(心筋梗塞、狭心症、心臓突然死)の既往歴のない40〜69歳の男女8131人を長期にわたり観察した結果。LDL値が上がるほど、心筋梗塞を起こすリスクが上がる。

出典/Imano H, et al. Prev Med. 2011

3大キラーで心臓病と脳卒中が2倍になる。

動脈硬化が招く代表的な疾患が心臓病と脳卒中。

日本人の死因の第1位はがんだが、2位は心臓病であり、4位は脳卒中だ(3位は高齢化の進行を背景にした老衰)。

がんは複雑系。遺伝的な体質なども関わるため、生活習慣を見直しても完璧に防ぐのは難しい。タバコを吸わなくても肺がんになるし、お酒を飲まなくても肝臓がんになる。だから日本人の2人に1人は生涯一度はがんになるのだ。

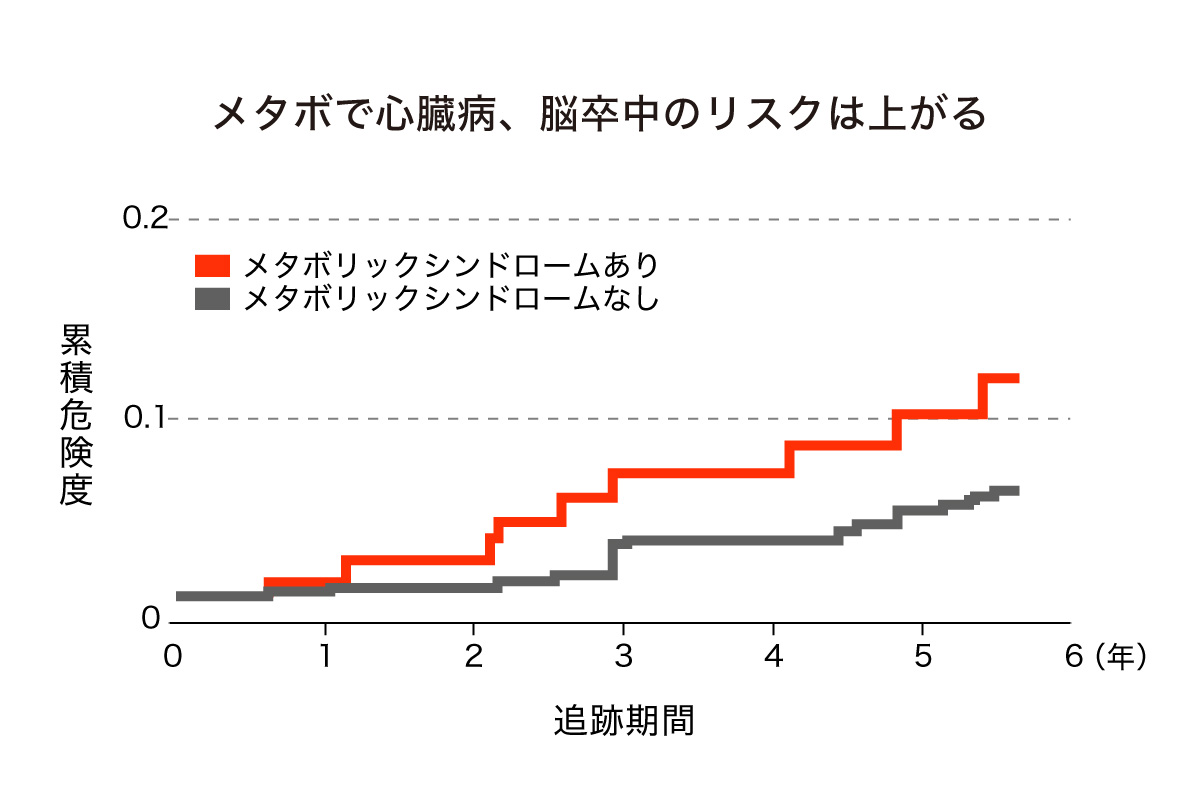

心臓病や脳卒中にも体質は関わっているけれど、がんと比べると生活習慣の立て直しにより未然に防げる余地は大きい。高血糖(糖尿病)、高血圧、脂質異常症を治療せず、ほったらかしにしてはならない。高血糖、高血圧、脂質異常症を併発するメタボでは、いずれ心臓病と脳卒中の危険度が約2倍になると報告されている。

動脈硬化の進行度を“見える化”する方法としては、首筋の頸動脈を超音波で調べる「頸動脈エコー」がある。人間ドックなどで検査可能だが、それよりも手軽なのが血糖、血圧、コレステロール、中性脂肪のモニタリング。心拍数が有酸素運動の良きバロメーターとなってくれるように、この4つは動脈硬化を悪化させないための頼れる指標となってくれる。

高血圧、糖尿病、脂質異常症の未治療男性808例を診断基準によりメタボの有無を判定。その有無で8年間の心疾患(狭心症、心筋梗塞、心不全)と脳卒中の発症およびそれによる死亡を解析。5年後以降、メタボありだとなしより累積危険度が約2倍に。

出典/メタボリックシンドローム診断基準検討委員会:日本内科学会雑誌94(4); 188, 2005