親子であり、師弟。二人の関係性を紐解く3つの言葉。

生きるために走っている。東京オリンピック、無人の国立競技場を走る田中希実の姿にそう思った。この切実さはどこからやってくるのだろう。2021年、日本人として初めて1500mで4分の壁を破った田中希実。

その2年後、それまで所属していた実業団を離れ、プロとしてのキャリアをスタートさせた。そして、パリオリンピックで再び4分の壁を打ち破る。そんな前人未踏の挑戦を続ける彼女を、実父である田中健智は、コーチとして5年前から支え続けている。

お互いに意見をぶつけ合いながら、海外でのレースや合宿など、独自のアプローチを試みる2人は、しばしば衝突することもあるという。選手とコーチ、また親子として、これまでどのような言葉が交わされ、そしてそれは今どのような意味を持つのか。

事前に田中希実に「現在のあなたを形成した健智さんの3つの言葉」を尋ねたところ、以下の言葉が挙がった。

1.「次のレースが終わったら、他のコーチを見つけてくれ」

2.「パリでは4:00を切れると思う」

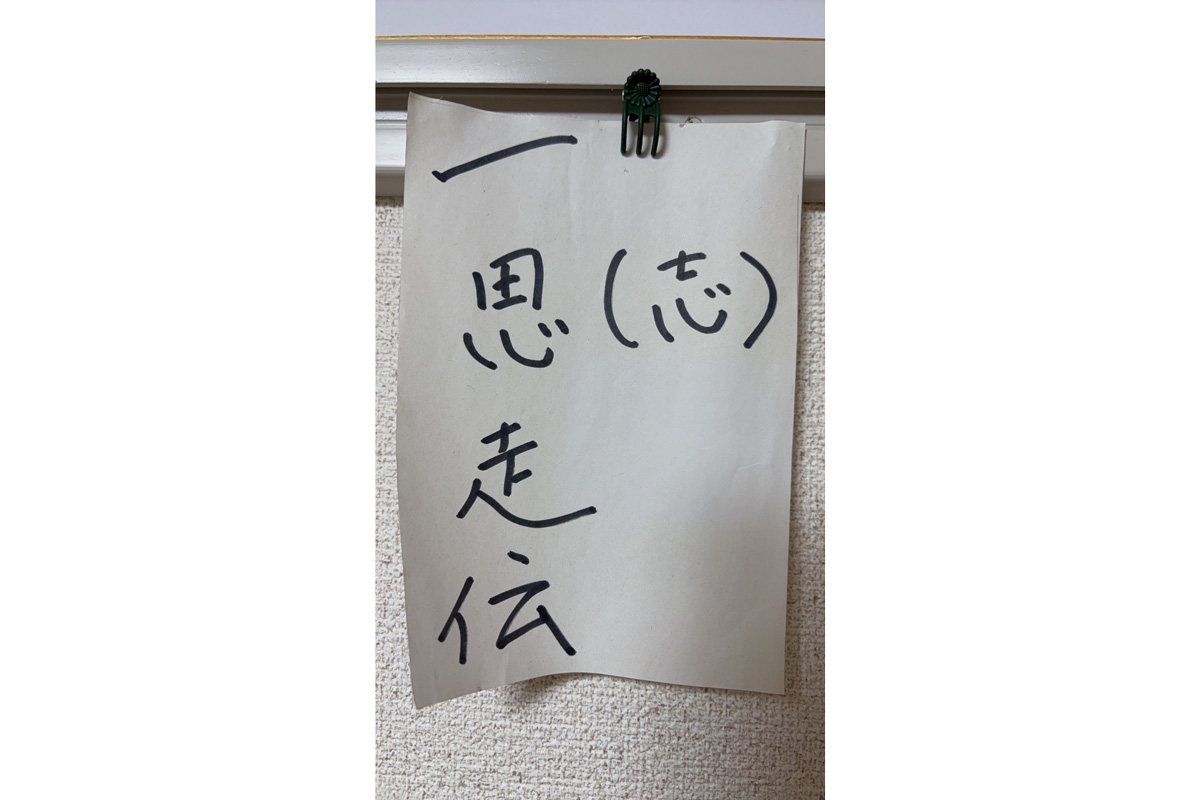

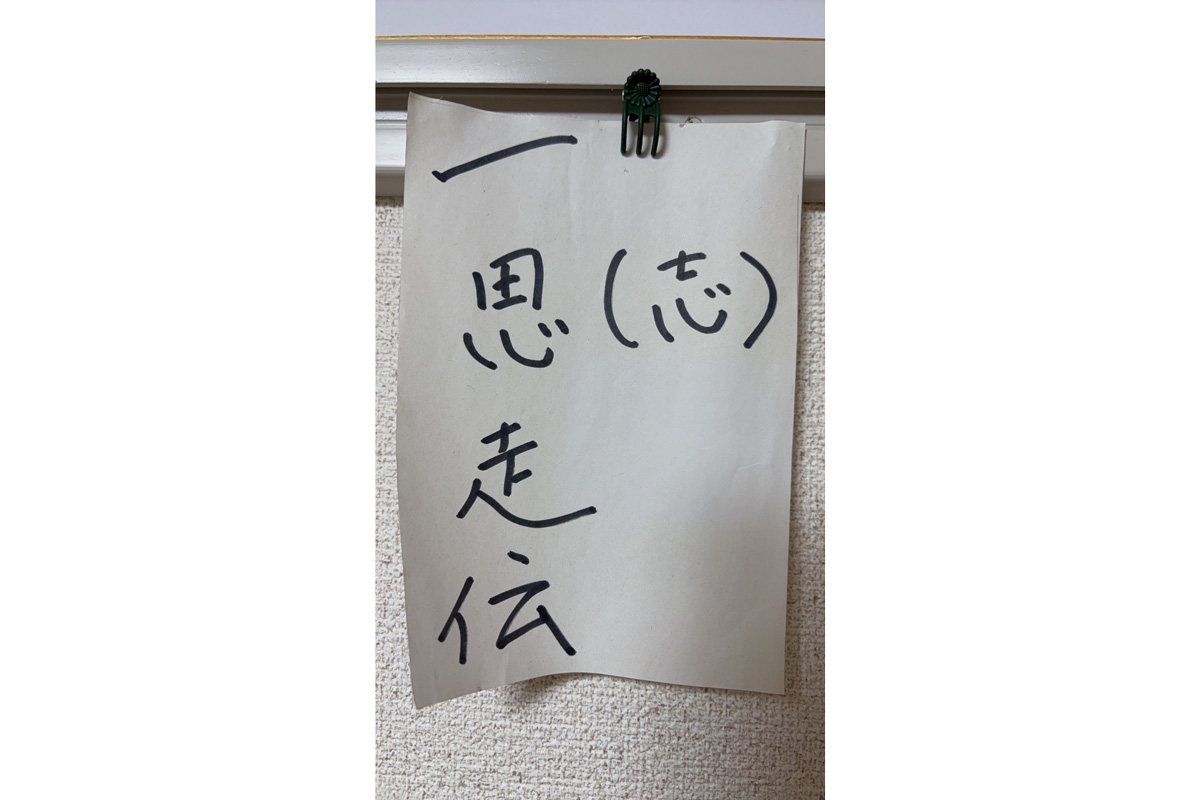

3.「一思(志)走伝」

今回は、この3つの言葉を起点とし、オフシーズンを迎えた2024年冬、2人の地元である兵庫県小野市でそれぞれにインタビューを行った。

「次のレースが終わったら、他のコーチを見つけてくれ」

田中健智(送り手)に聞く。

ー5年間コーチを務め、その成果が現れていると思いますが、なぜ他のコーチを提案するのでしょうか。

田中健智

私は指導者としては素人同然です。幼い頃、彼女は特に足が速いわけではなく、趣味としてでも陸上を楽しんでくれたら十分だと思っていたので、現在の彼女の状態はとうに私の想像を超えてしまっています。今後の成長を考えると、プロフェッショナルのコーチングを受けるべきだと思いますし、常日頃から絶えず他のコーチに指導を受けることを投げかけています。

ー次のステップとしてどのような道を考えていますか。

田中健智

たとえば、現在スポンサーをしていただいている〈ニューバランス〉には、ボストンに充実したトレーニング施設や専門スタッフがそろっています。また、欧米には、1500m4分を切る選手を育ててきた経験豊富なコーチがいます。彼女がプロとして活動していることを考えると、私は父親である前にいわば「雇われコーチ」に過ぎず、彼女がいつでも新たな選択肢を選べるようにしています。

田中希実(受け手)に聞く。

ーこの言葉を言われたときに、どのように感じていますか。

田中希実

父が口癖のように言う言葉で、私をもっとも苛立たせる言葉です。何度もやめてほしいと頼んだのですが、なかなかやめてくれません。このやり取りはここ何年も繰り返されていて、いつもうやむやなまま次のレースに進んでいます。

ーどうして苛立つのでしょうか。

田中希実

父は根本的に自分に自信がない人で、私も同じく根本的に自信がない人間です。そんな私と父の似ている部分が滲み出ているからでしょうか。似た者同士だからか、ぶつかることが多くて、単に選手とコーチという関係であれば絶対に言葉にしないような言葉や、親子であっても縁が切れてもおかしくない言葉を投げられたこともあります。

ーそこまでとは。実際に環境を変えようと考えたことはありますか。

田中希実

彼のコーチングがあったからこそ、ここまで来られたと信じているので、現時点では考えていません。そして、環境を変えたからといって簡単に結果が変わるような世界ではないと思っています。何事もそうかもしれませんが、本当の限界に達していない段階で見切りをつけてしまうと、どんなに良い環境に移っても結局同じ壁にぶつかるのではないでしょうか。それに、今はこの環境を捨ててまで、勝ちたいとは思っていません。

ーこの環境を捨ててまで、勝ちたいとは思わない?

田中希実

もちろん、どのレースにも勝ちたいと思っていますが、今自分がいる環境で勝たなければ意味がないと思っています。実業団という恵まれた環境にいた頃、自分の中にあったハングリー精神が次第に薄れていると感じ、プロに転向し、それまでのチームを解散する決断をしました。解散後は残ってくれた数人のチームでトレーニングを続けてきましたが、今はこの環境を心から大切に感じています。父からの「環境を変える」という提案は、私にとって「走ることの目的」を問い直すきっかけになりました。今の私にとって、その目的は自己ベストを追求することではなく、自分の走りを通じて、今いる環境、つまりチームに関わってくれた人たちの選択が正しかったということを証明することだと思っています。

「チーム田中」の集合写真:身体のケアを行う中野喜文さん(左端)と海外合宿などの手配を行う柳田主税さん(右端)

「パリでは4:00を切れると思う」

田中健智(送り手)に聞く。

ーレース前には、いつも目標タイムを伝えるのでしょうか。

田中健智

毎回ではありませんが、到達できると確信しているタイムがある場合には、レース前に言葉にして伝えています。

ーパリオリンピックの際は、再び4分を切ることを確信していたのでしょうか。

田中健智

東京オリンピックで4分を切った後、再びその壁を破れない苦しい3年間が続きました。この間、周囲からは距離を伸ばして次の種目に挑戦すべきだという声もよく聞きました。確かに、4分を切った時点でそこを1つの区切りとして競技を変えるという選択肢もあったかもしれません。しかし、幼少期から彼女の成長を見守ってきた立場として、もう一度4分を切るだろうと思っていました。

ー目標となるタイムやゴールはどのように設定しているのでしょうか。

田中健智

レース前のコンディションやこれまでの成長過程をふまえて設定しています。2人で進んでいる以上、お互いの足並みが揃う歩幅を見つけないと前に進むことはできません。また当然ですが、彼女の人生は彼女自身のものであり、自分の考えを押し付けてはいけないと常に意識しています。そのために、「対話」ではなく「聞き取る」こと。さりげない言葉や何気ない行動から彼女自身が本当に目指しているゴールをどう引き出してあげれるかをいつも考えています。

ー今後はタイムを縮めるのか、競技を変えるのか、どういった方向を考えていますか。

田中健智

今は次のレースに向けて、どうすれば3分55秒にいけるのかを話し合っています。

ーなぜそれほど1500mにこだわるのでしょうか。

田中健智

戦う場所を変えて、そこでまた新たに積み重ねていくこともできますが、私たちは先があるか信じられない領域に踏み込むことにこそ価値があると思っています。確かにマラソンに転向すれば、それなりの結果を残せるだろうと思いますが、それはあくまで「それなり」でしかなく、世界で勝負したことにはなりません。4分の壁の先にある1秒を縮めることは、結果として今後の彼女の可能性を広げることになると思っています。

田中希実(受け手)に聞く。

ーパリオリンピックのレースの前に伝えられた言葉ですか。

田中希実

そうです。正直に言って、これまでレース前に父が私の気持ちに寄り添う形でコーチングをしてくれた記憶ってほとんどありません。

そのため、「絶対できる」といったような根拠のない励ましの言葉をもらったことはありませんが、時々ポロッと「今日はこれぐらいのタイムを狙える」と具体的なタイムを与えてくれてきました。中学時代に全国大会で優勝した時や東京オリンピック時もそうでした。

ーそれはいつ頃からでしょうか。

田中希実

幼少期からですね。父は私が無意識下で目指しているタイムを言葉にしてくれていて、「父がそう言っているなら、そこへはいけるか」と自然に思えるようになっています。陸上を始めたころと比べるとずいぶん遠くまで来たとは思いますが、自分にとっては1つ1つ階段を登って今に辿り着いている感覚があります。

ー先ほど健智さんから、今は3分55秒を目指していると伺いました。ご自身にとって、4分の先はどのように見えていますか。

田中希実

私にとっては、まだファンタジーと現実の間にある世界です。東京オリンピックでその世界が現実となったものの、その後3年間は超えることができず、昨年は再び現実にすることができました。しかし、この走りを維持できなければ、再びファンタジーに戻ってしまうという岐路に立っています。実際にオリンピックでメダル争いをしている選手たちと走っていると、彼らを同じ人間ではない、現実を超越した存在に感じることがあります。けれど、父は私にも4分の先があって、そこへいけるといいます。その言葉を聞いていると、不思議と自分もいけるかもしれないと思ってしまいます。

パリ五輪直前、フィラデルフィアで開催された1500m。4分08秒で3位フィニッシュ。

「一思(志)走伝」

田中健智(送り手)に聞く。

―この言葉の背景を教えてください。

田中健智

この言葉は、彼女が高校生になったタイミングで贈ったものです。本来は、「一子相伝」という漢字が違う4字熟語で「自分の子どもの1人に奥義を伝える」という意味があります。この言葉をヒントにして、漢字を変えて「一志(思)走伝」という造語を作りました。選手として走るということは、ただ走ることとは違います。志や思いを持ち、それを走りを通じて観ている人に伝えてほしい。そういう願いを込めて言葉を贈りました。現在も取材での言動や日々の生活の節々で、この言葉を彼女が大切にしているということが伝わってきます。

田中希実(受け手)に聞く。

―この言葉の背景を教えてください。

田中希実

高校1年生の時、家に帰るとリビングにいた父から1枚の紙を渡されました。その紙には「一思(志)走伝」と書かれていて、特に父からの説明はありませんでした。父が突然一方的に何かを伝えてくるのは今も変わっていません(笑)。当時、自分なりにその言葉を解釈した結果、父の意図とは違うかもしれませんが、高校駅伝を走っていた私は「1つの思いを走りで伝える」という意味で「一思走伝」と受け取っていました。高校を卒業して個人競技に転向した後は、「1つの志を走りで伝える」という意味に変わり、今は「一志走伝」を自分の座右の銘として走るようになりました。

ーご自身にとって「志」とは?

田中希実

「志」は言葉では表せないもので、走りから滲み出てくるものだと思います。自分自身も含め、観ている人全員が「良かった」と感じるような走りをするのは簡単ではありませんが、多くの人が「これは何かすごかった」と思えるような走りを常に目指しています。

ーこれまで「志」を伝えられたと思うレースはありますか。

田中希実

これは父のレース観でもありますが、先頭集団から離れて8位入賞するよりも、たとえ入賞を逃しても最後まで先頭集団に食らいつくことの方が価値があると思っています。最後まで諦めずに走り切ったレース、観ている人にその諦めない姿勢を感じてもらえるレース。言葉にすると陳腐に聞こえるかもしれませんが、そういったレースこそ、自分にとって「志」を伝えられたレースだと思います。そして、たとえこの先の陸上人生で自分が目指している場所に辿りつなかったとしても、その極限を求めている姿勢自体に何かをキャッチしてくれる人がいるんじゃないかと信じています。

高校1年生の頃に渡されたA4紙は、今も部屋に飾られている。

「親と子」の関係性を超えて。

インタビューを終え、迎えに来た健智さんにぎこちなく感謝を伝える希実さん。

ネガティブにも受け取れる言葉が走る理由を見つけるきっかけとなり、何気なくかけた言葉が心の支えとなる。言葉は曖昧だからこそ、それぞれの関係性の中で新しい意味を帯びてゆく。

個別のインタビューでは互いへの不満を漏らす場面もあったが、それでも2人が「コーチと選手」、「親と子」という枠を超え、ひとりの人間としてお互いを尊敬していることが言葉の節々から伝わってきた。それこそが、2人がここまで共に歩んできた理由なのだろう。