教えてくれた人

為末大(ためすえ・だい)/元陸上選手。〈Deportare Partners〉代表。スプリント種目の世界大会で日本人初のメダリスト。400mハードル日本記録保持者。近著にアスリートとしての学びをまとめた『熟達論:人はいつまでも学び、成長できる』がある。

はじめに|「かけっこ」とはどんな動作か?

まず、かけっこはどんな運動か、どの筋肉が働くかを知っておこう。

「かけっこには2つの力が必要。それは地面から反力を得て弾む力と、カラダが前に倒れることで生まれる力です」と語るのは、今回大人のかけっこを指導してくれた為末大さんだ。走りでは、傾いたカラダがまっすぐに弾むことが大切だが、これが難しい。

たとえば竹馬なら、傾いた自分のカラダの下でしか地面を押せないし、すぐ前へ戻さなくては転ぶ。そんな感覚で走れば、地面の反力を受けられ、足も簡単に前に出る。“地面を蹴る“は実は間違いなのだ。蹴ると足は後方へ流れて前に出づらくなり、コケる。もうひとつ。

「反力を受ける瞬間はカラダをまっすぐにする。たとえば、釘はまっすぐなら強く打ち込めるけど、曲がっていたらすぐ折れてしまう。カラダも一緒で、一本の棒のようになっていれば、地面からの反力をしっかり受け取れるのです」

上の連続写真、中央の動きが2つの力が出合う瞬間で走りの肝となる。これらを踏まえて、いよいよドリルの実践だ。

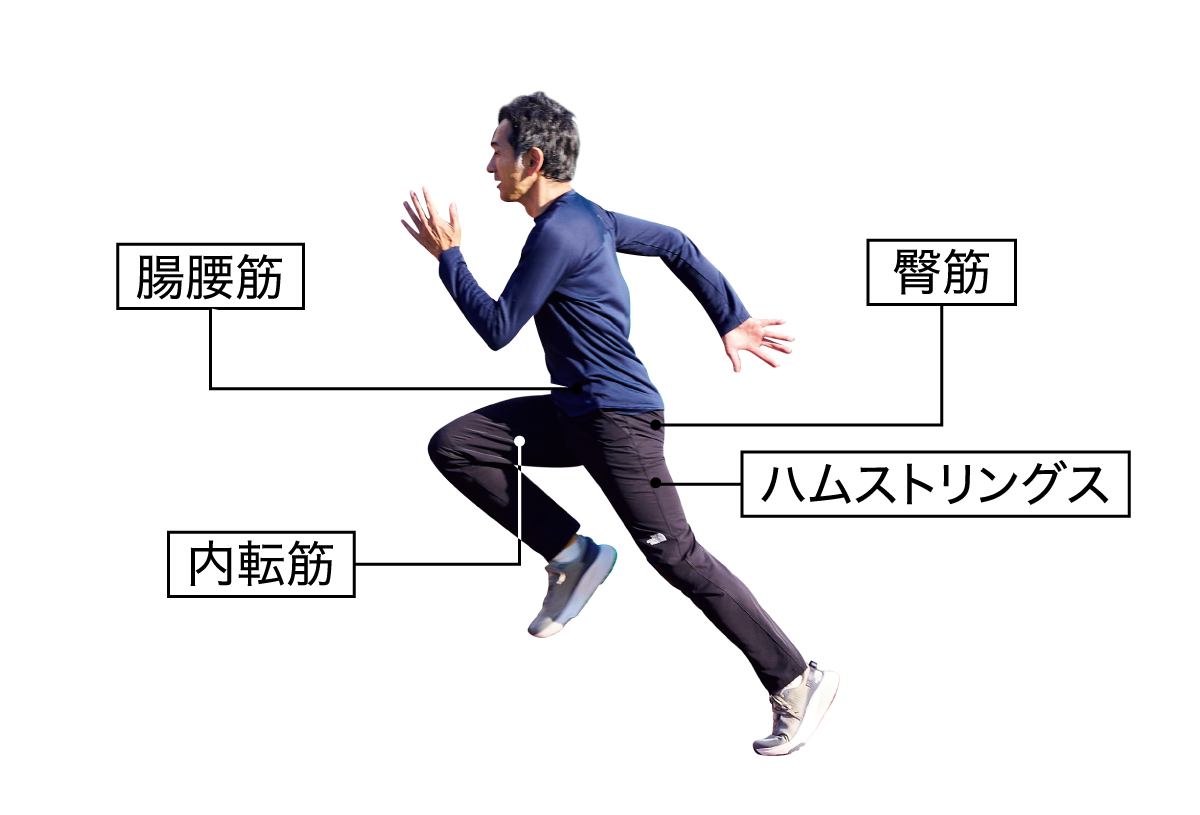

かけっこで重要な筋肉

【臀筋】

主となる大臀筋は股関節を伸展させる筋肉。「これが強くないと地面に力を加えられないのでスピードが出せないんです」と為末さん。

【ハムストリングス】

股関節伸展に関わるが、普段の生活ではあまり使えていない人が多い。「ドリルで鍛えれば、走ったときのケガが回避できます」

【腸腰筋】

「トップスプリンターの腸腰筋は驚くほど太い」。かけっこの要であるこの筋肉は、脚を引き上げ、上体を安定させるために働く。

【体幹】

踏み込んだときにカラダを一直線に保つのが腹直筋、腹斜筋、腹横筋など体幹部の筋肉。「これらが瞬間的に力を発揮してカラダを安定させます」。ドリルで覚えよう。

【内転筋】

走るとき、脚は前後に動くだけでなく内外旋する。内転筋は「その役割を担う。踏む局面だけでなく、引き上げるときにも働きます」。

1.プレラン|前に進む力と弾む力を意識する。

両足を揃えて立ち、両腕を頭上に伸ばす。カラダをまっすぐにしたまま、前方へ倒れる。限界まで来たら、片側の足を前へ。そのまま5〜6歩走る。倒れてくる自分を足で拾っていく感覚で。

前に進む力と弾む力。この2つをまずは実感してもらおう。カラダを前に倒して、限界まで来たら片足を踏み出し、そこから走る。かけっこの基本はここから始まる。

「カラダを倒すのは、やっぱり怖いんですよね。それで腰が引けてしまう。ただ、そうなると地面からの反力が得にくくなる。なので、こらえてまっすぐにしたまま倒れていって、走り出す。僕たち(陸上仲間)は、“倒れてくる自分を足で拾っていく”っていうふうに表現しています」

2.スキップ|足を前に出す。

カラダを前方に倒し、大きく1歩踏み出す。腕を振り、片足でポーンと地面をキックして前方へジャンプ、蹴った足で着地。次に足を踏み替えて逆足で同じ動作を続ける。4〜6歩繰り返す。

走るとき足は交互に出る。だから片足が後方に流れても、逆側を前に出せば、どうにか続けられる。ところがスキップは片足で2ステップだから、それができない。

「スキップはカラダの前で着地できないし、蹴った足が後ろに流れてしまうと、次のキックに間に合わない。実は、この足の軌道は走るときの軌道と同じ。また、腸腰筋を使って足を前に出せるようになる。これも重要」

転ぶお父さんはスキップで足が後ろに流れないようにするといい。

3.ストレートレッグ|拇趾球で地面を押す。

カラダをまっすぐに保ち、膝を伸ばしたまま、前方へと弾むように動いていく。腕の振りは大きく。拇趾球で地面を押すように意識して、踵はずっと浮かせておく。足首、膝は固定させて、股関節のみを前後させよう。

名の通り、脚を伸ばしたまま弾んで前進する。ポイントは拇趾球。ここで強く地面を押すことが、大きな反力を得ることに繫がるのだ。

「踵はずっと浮かせておくイメージです。動かすのは股関節のみで、膝や足首は動かさないようにする。脚を伸ばすことで、ちょっとだけ時間を稼ぎます。走るだけでは、脚の回転がどんどん速くなってしまい、踏むという感覚がわかりにくくなる。それを、曲げずに一定の感覚でリズミカルに弾むと、地面を押すタイミングというのがつかめてくる。ポンッ、ポンッて弾んで、踏んで! 踏んで! という感じですね」

その感覚がわかってくれば、地面からの反発をしっかり得られるようになるため、ストライドを伸ばすこともできる。さらに、足が後方に流れることもないから、左右の足を入れ替えることを覚えるのにも、適しているのである。

4.スタートダッシュ|よーいドン!の練習。

カラダを前傾させ、両腕と片脚を前後に伸ばす。膝を折って、しゃがみ込み、前傾をより深く。後方の爪先は地面につけ、体重の9割を前側の足にかける。腕はスタートの状態に。合図と同時に曲げた膝を伸ばす。このときカラダは一直線になる。

これはドリルというより、もっと実戦に則った練習と言えるかもしれない。速いかけっこの肝の一つ、よーいドン! の特訓だ。とにかく、早い段階でフルスピードまで到達することが、かけっこで勝つためには大事。先手必勝だ。

「最初のドリル、プレランで足を1歩前に出す前のギリギリの状態を片足で作ってやります。そうすれば、よーいドン! の瞬間に“倒れてくる自分を足で拾う”ことができる。体勢を低くして、前足に体重の9割をかけるのがポイント。なかなかバランスが取りにくくて難しい姿勢になりますが、できるようになれば確実に速くなれます。そしてもうひとつ。飛び出した後は、カラダが一直線のまま、前へ進むというのが理想。前傾と言うと上体のみが傾き腰が折れてしまう人が多いのですが、カラダごと倒れていくというのが正解です」

5.ホッピング|ストライドを伸ばす。

大きく1歩踏み出し跳び上がり、踏み出した足を前方へと繰り出す。膝がほぼ伸びた状態で接地することを意識し、強く地面を押す。このとき、前傾の姿勢は頭から踵までが、ほとんどまっすぐになる。これを5〜6歩、その後数歩普通に走る。

これはレベルが高いドリル。無理せず挑戦しよう。片側の足で5〜6歩弾んで前進する。ただ、片足ケンケンとは考え方が違う。ケンケンは、膝を十分に曲げて、伸ばすときの筋力で前に進むのだが、ホッピングの目的は地面を強い力で踏むこと。だから膝がほぼ伸びた状態で接地することが大事。

「一本の棒を落としたときに弾むイメージです。そして、踏んだ瞬間にカラダをまっすぐに保つ。つぶれてしまうと反力が得にくいんです。つぶれた状態で次の瞬間に跳び上がろうとすると、前に行くことができずに、その場ジャンプのようになってしまう。つまり、ホッピングがうまくできるようになれば、ストライドも伸ばせるということにもなる。反力に対抗するにはある程度の筋力が必要になるので、転ばないためにも、走ることに慣れてから行ったほうがいいと思いますね」