ちょっとの工夫で姿勢は変わる。猫背を招く14の悪癖を見直そう

現代人の多くが陥る不良姿勢、猫背。では、どんな行動が猫背を招くのか。猫背に繫がる意外なクセの数々をピックアップ。小さなことからコツコツと。心当たりがあるなら、まずは意識してやめることから始めよう。

取材・文/石飛カノ イラストレーション/山口正児 取材協力/高平尚伸(北里大学医療衛生学部教授、医学博士)、澤木一貴(サワキジム代表)、宮澤俊介(一般社団法人MPC代表理事、理学療法士)

初出『Tarzan』No.879・2024年5月9日発売

教えてくれた人:宮澤俊介さん

みやざわ・しゅんすけ/一般社団法人MPC代表理事。理学療法士。病院やクリニックのPTを歴任後独立。一般の整形外科的疾患に対応するコンディショニングのほか、湘南ベルマーレフットサルクラブなどプロスポーツ選手のコンディショニングも手がける。

教えてくれた人:澤木一貴さん

さわき・かずたか/パーソナルトレーナー。1991年からトレーニング指導を開始。その後、整形外科病院にてスポーツトレーナー科主任を務め、メディカルフィットネス現場で経験を積み、2010年にSAWAKIGYMを設立。講演やメディアで健康情報を発信。

教えてくれた人:高平尚伸さん

たかひら・なおのぶ/北里大学大学院医療系研究科整形外科学教授、北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科教授。医学博士。専門は股関節外科学。運動療法や姿勢について造詣が深く、東京2020では世界各国の選手対応ドクターとして参加した。

×のクセを○に変換すべし

猫背を招く原因は背骨や骨盤を支える筋肉のバランスが崩れること。では、そのバランス崩壊の原因は一体何? 答えは日常生活で無意識に行っている何気ないクセ、これに尽きる。

試しに電車の中で周りを見回してみてほしい。乗客の半分、いや8割以上が背中を丸めて下を向いているはずだ。視線の先にあるのはスマホの画面。まるで自ら進んで猫背養成ギプスを装着しているかのよう。こうした悪癖が積もり積もって猫背が常態化し、やがてカラダの不調を引き起こす羽目に陥る。転ばぬ先の杖として、×のクセを○に変換すべし。

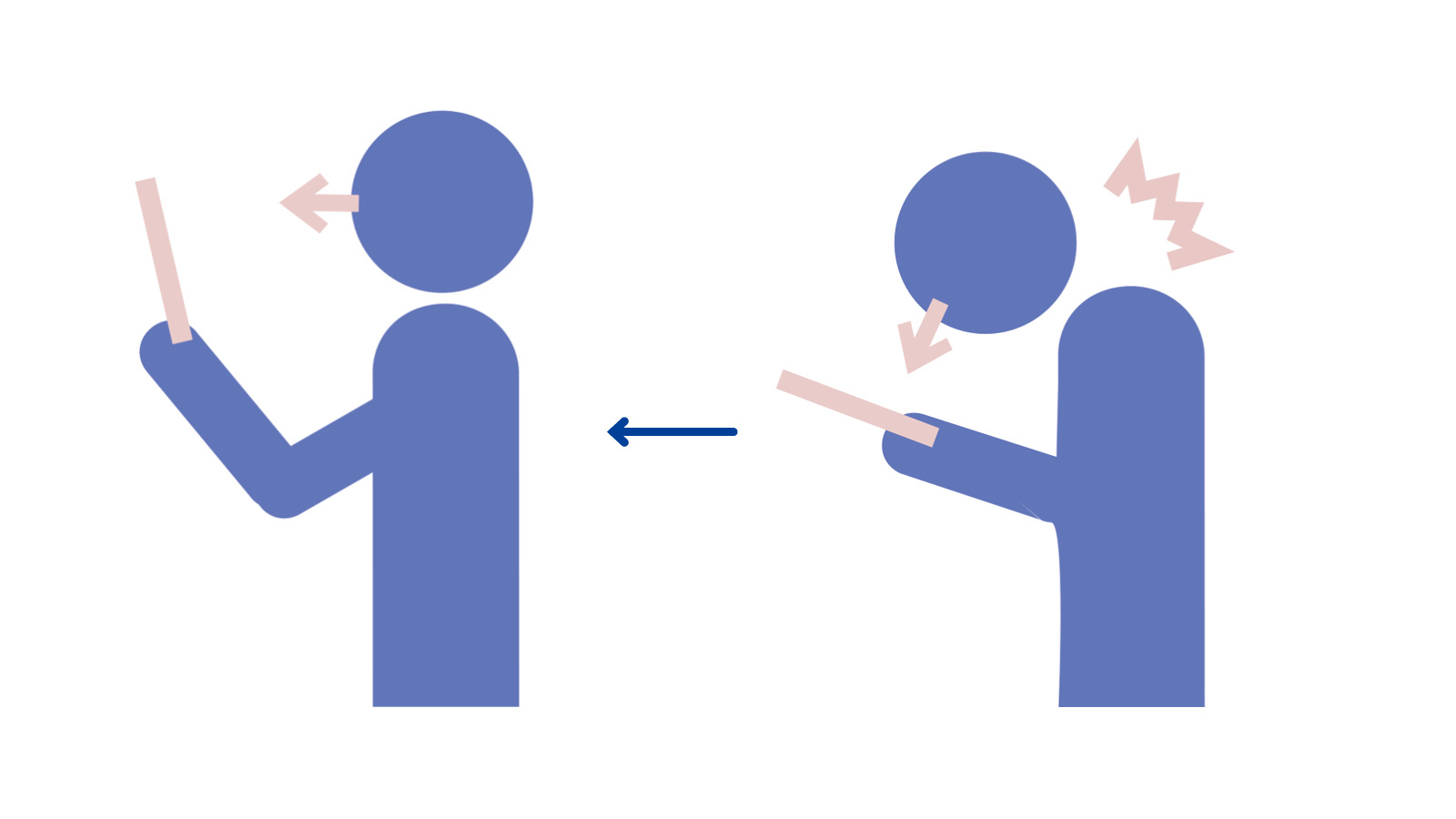

1.スマホのガン見

◯ 目線の高さでスマホ画面を見る。

現代人の猫背の元凶ワーストワンと言ってもいいのが、下を向いた姿勢でのスマホのガン見。

「通常、頚椎は下を向くとストレートになり、上を向くと大きく前弯します。でも、頭を前に出してスマホやパソコンの画面を長時間見続けると頭を起こした姿勢でも頚椎がストレート、または首だけでS字を描くような状態になることもあります」(北里大学の高平尚伸先生)

とはいえ、スマホはもはや現代人の必需品。猫背を回避するために手放せとはとても言えない。せめて画面を目線の高さまで上げて首の正常カーブを死守すべし。

2.ストローで飲み物を飲む

◯ コップでがぶ飲み

テーブルの上に置いたグラスに顔を近づけてストローをくわえる。この何気ない動作も首猫背を招く原因に。

「コーヒーと大量のクリームで作られたドリンクをテーブルに置いたままストローで飲んでいる若い女性をよく見かけます。ストローを口で迎えにいくと頭が前に出るので、飲み物はコップに直接口をつけて飲むのがおすすめです」(パーソナルトレーナーの澤木一貴さん)

ただ、クリームがふんだんに盛られたドリンクは、じか飲みはちと難しい。その場合はカップを手で持ち、下を向かずにストローで飲もう。

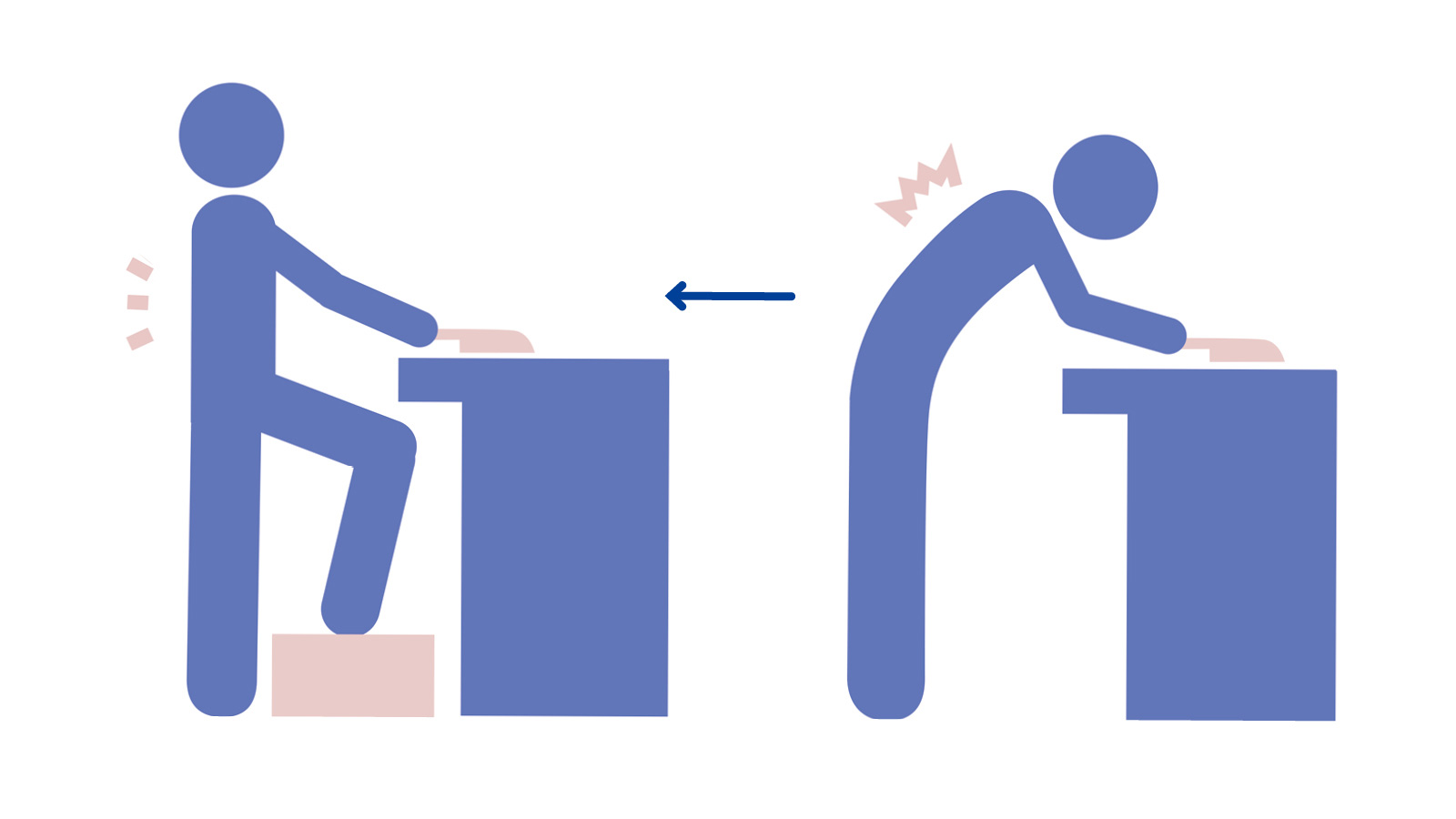

3.背中を丸めて料理

◯ 片足を台に乗せて料理

食事の支度をするたびに調理台の前で背中を屈め、食材を切ったり下ごしらえをしたり。食後は食後でシンクの前で下を向き、せっせと食器洗いに精を出す。背の高い人ほど背中は丸まり、首猫背や背中猫背に陥りがち。しかも腰痛が生じる可能性も高くなる。

「調理台の高さが低すぎるときは、10cmくらいの高さの台を調理台の前の床に置き、その上に片足を乗せて調理をしましょう。腰椎が伸びて猫背姿勢になりにくくなります」(高平先生)

ときどき台の上に乗せる足を変えると腰の負担がより軽くなるという。

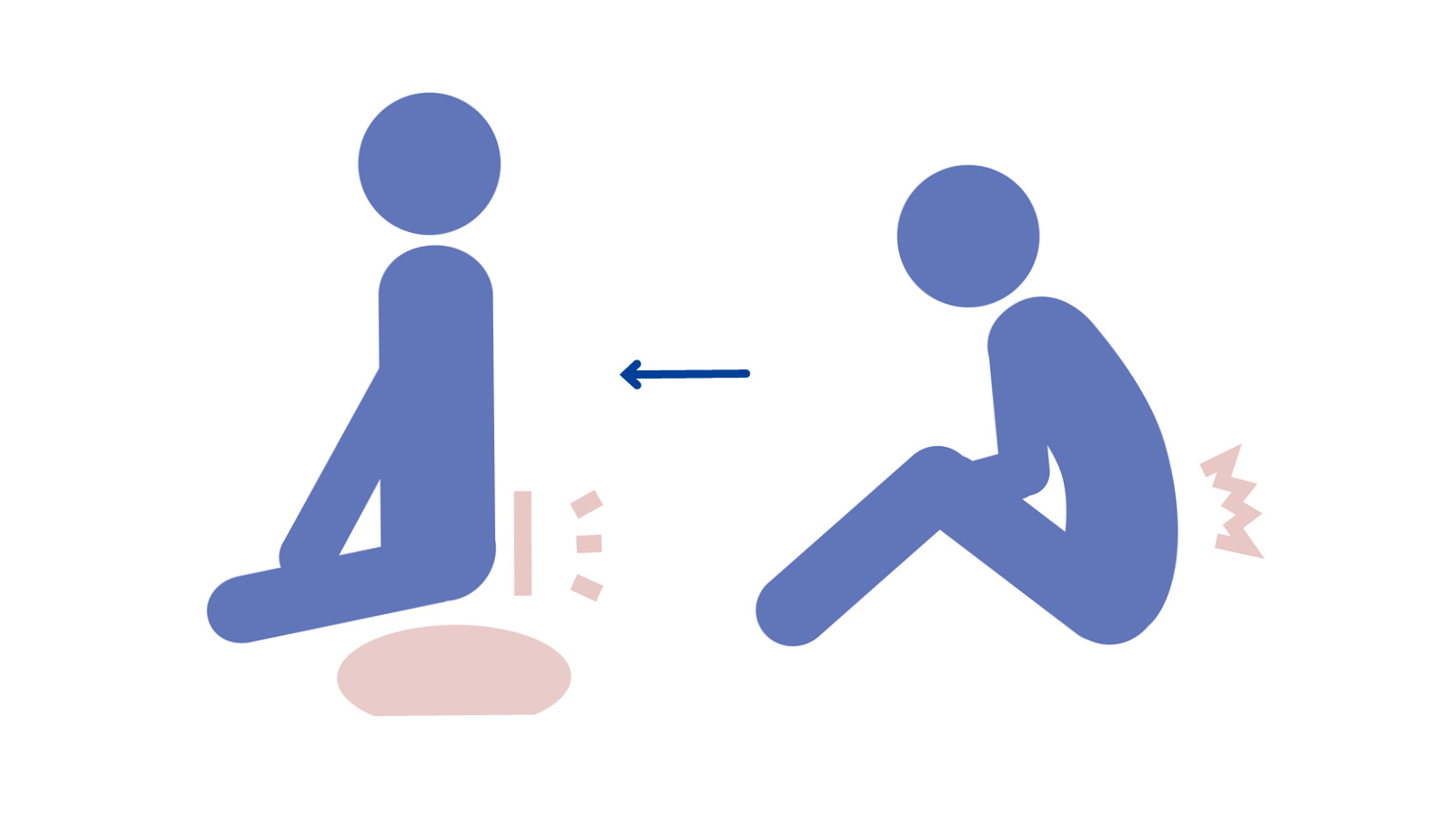

4.床座り

◯ お尻の下にクッションを敷いてあぐらをかく。

あぐらに横座り、ぺたんこ座りに体育座り。ソファがあるのになぜか床に座って寛ぐのは日本ならではの習慣。でも、床座りは必ずと言っていいくらい猫背を引き起こす。

「というのも、床に座る姿勢では骨盤が必ず後傾するからです。骨盤が後ろに倒れない唯一の床座りは正座です。でも正座では長時間座れないし、血流が悪くなって血栓が生じやすい。姿勢にはいいけれど脚にはよくないんです。床座りでまずまずおすすめできるとすれば、お尻の下にクッションを敷いてあぐらをかく坐禅の座り方です」(高平先生)

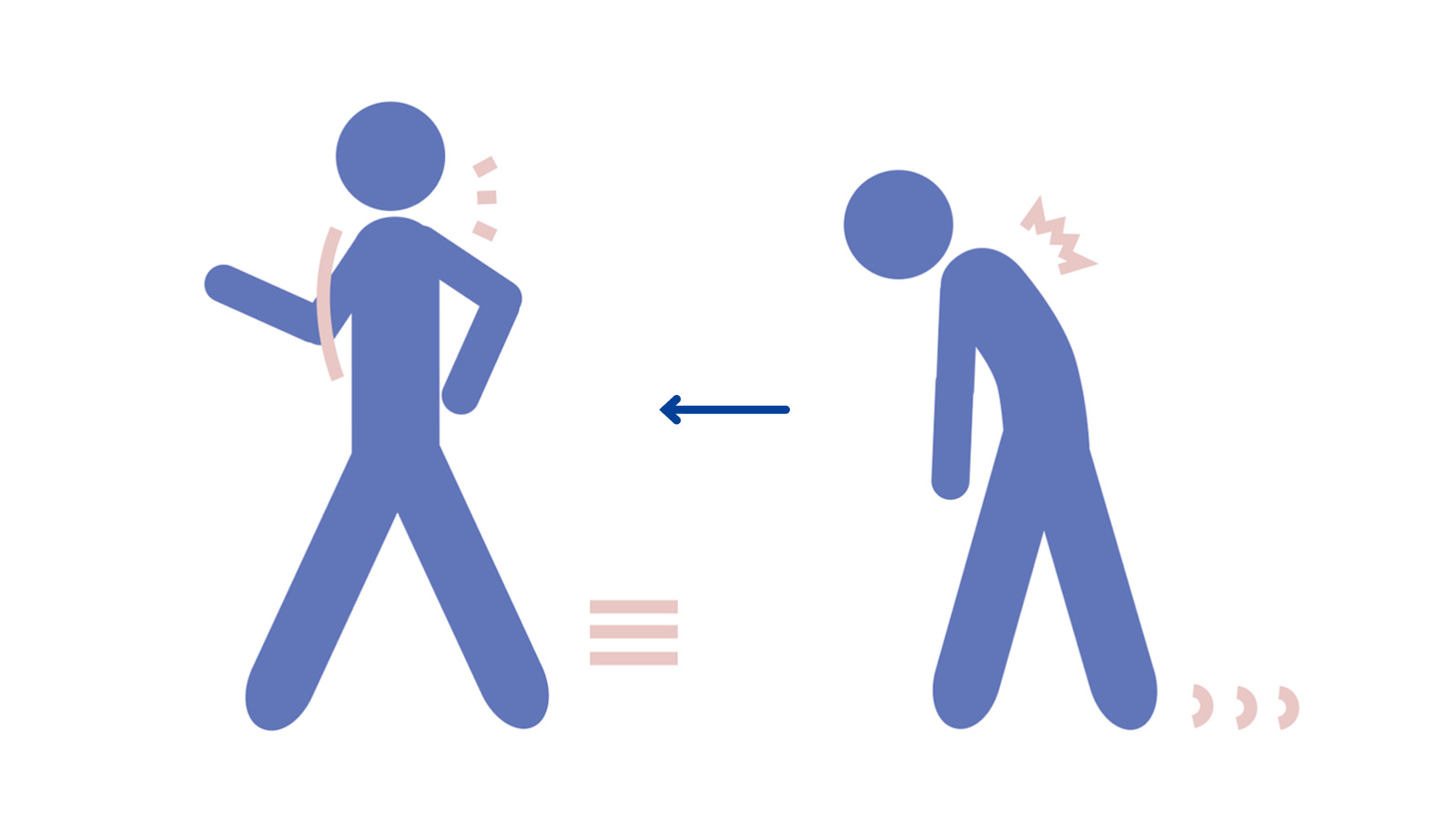

5.うつむいて歩く

◯ 胸を張って歩く

何か気がかりなことや心配事があるとき、人は無意識に下を向く。じっとしてばかりいられないので、そのまま目的の場所に辿り着くために歩き出す。このようなうつむいた姿勢でのとぼとぼ歩きは当たり前だが背中が丸まる。つまり、ただでさえ猫背の人はますます猫背レベルに拍車がかかる。

「背すじを伸ばし、胸を張って遠くを見ながら歩きましょう。爪先で地面を蹴り出し、踵から着地して大股で歩くと猫背予防になります」(高平先生)

胸を張って歩くことで、沈んだメンタルが浮上することも知られている。常に実践を。

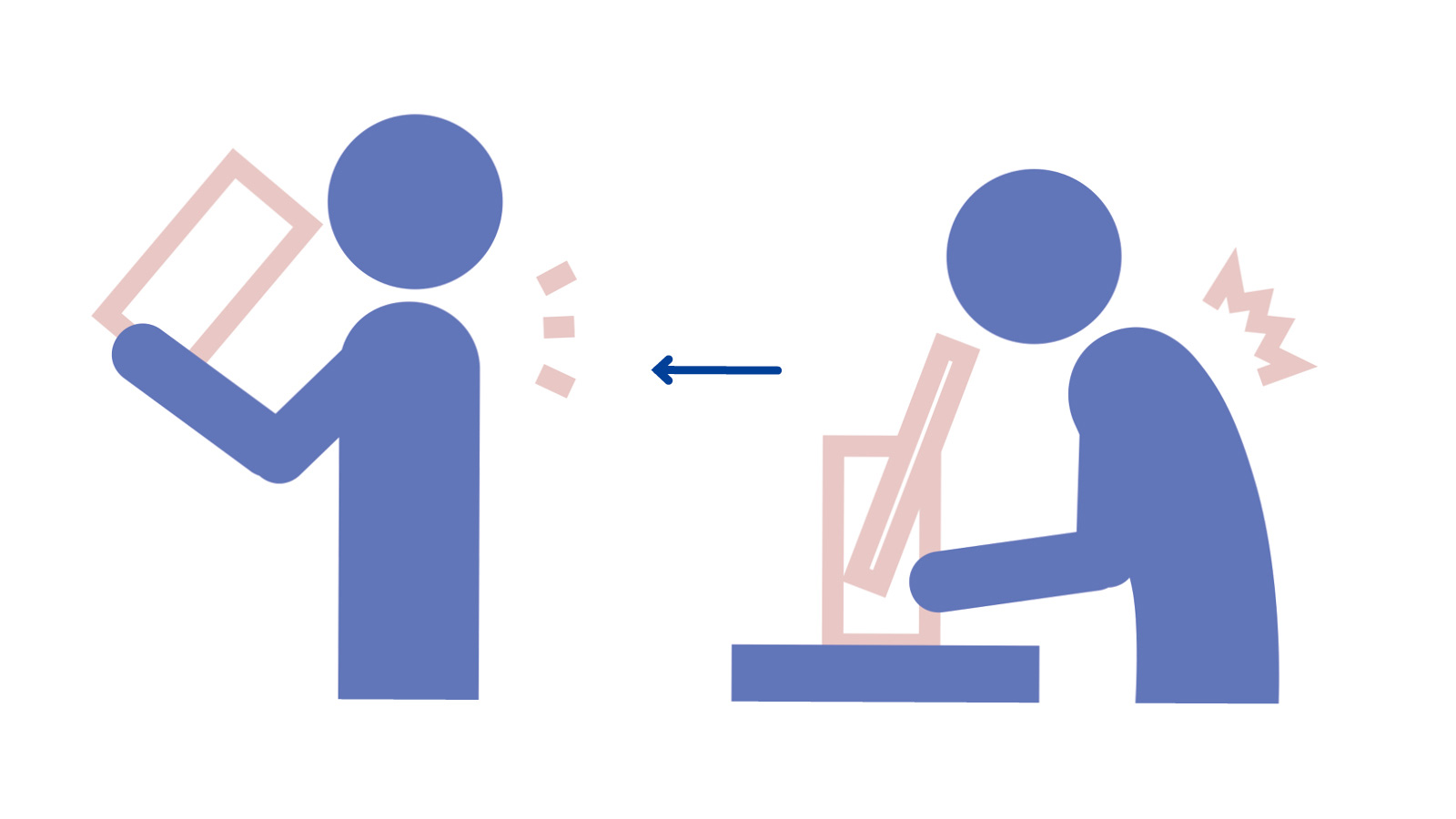

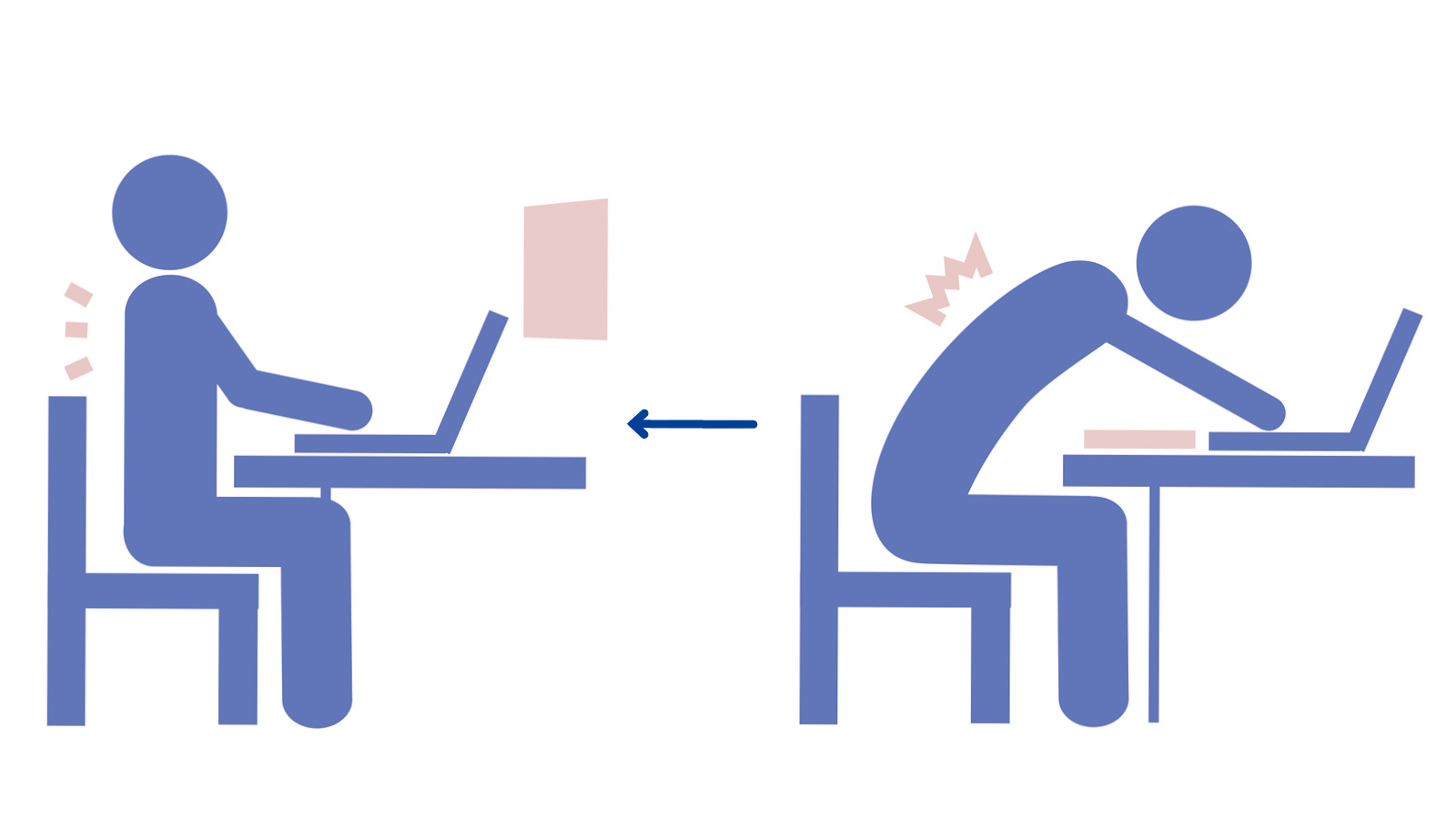

6.デスク上の資料越しにパソコンを打つ

◯ 資料台を利用する

長時間のデスクワークが猫背を誘発することはもうよくご存じの通り。でも、パソコンと資料の位置関係によって猫背がさらに悪化することはあまり知られていない。

「パソコンの手前に資料を置いて資料越しにモニターを見るというのが最もやってはいけないことです」と言うのは理学療法士の宮澤俊介さん。ちょいちょい資料に視線を落とすうえ、キーボードがカラダから遠くなるので背中が丸くなるという。

「譜面台のような資料を置くホルダーを利用するなどしてできるだけ視線を下に落とさないようにしましょう」

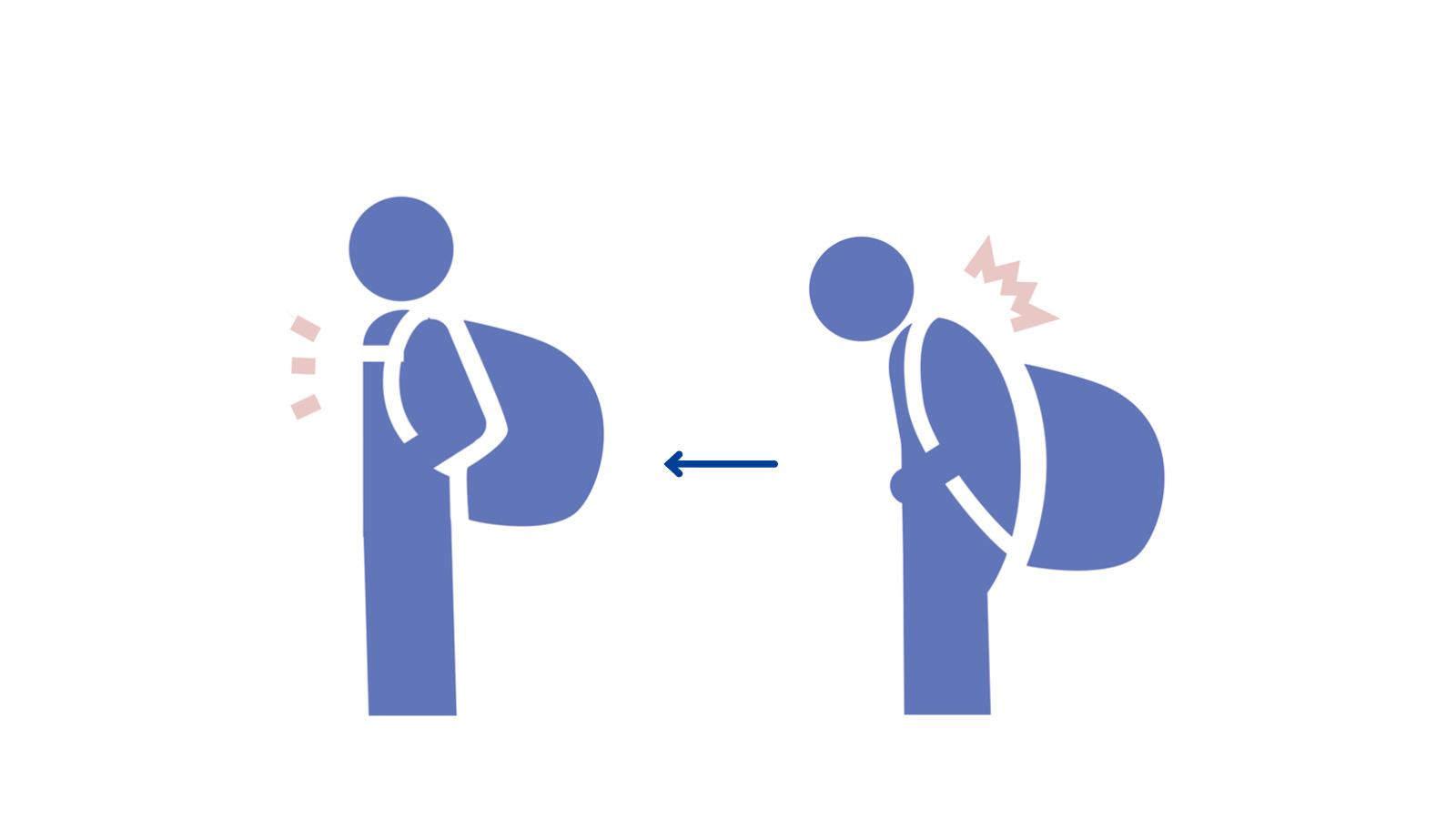

7.重たいおしゃれリュック

◯ 重いものを持つなら登山用リュック

肩ベルトがやたらに長く、重そうな荷物がお尻のあたりでぶらついている。街中でよく見かけるおしゃれリュック族。

「カラダに合っていない重いリュックを背負っている人は、胸郭の平坦化が起こりやすいと思います。登山用のリュックはお尻の出っ張りに荷物が乗るような形で背負います。そうすることによって荷物の重みが分散できるし、背中も丸くなりません」(宮澤さん)

重いリュックを背負うときは肩ベルトを短くするのが鉄則。さらに胸ベルトも留めて背中にぴったり荷物を密着させるのがベター。

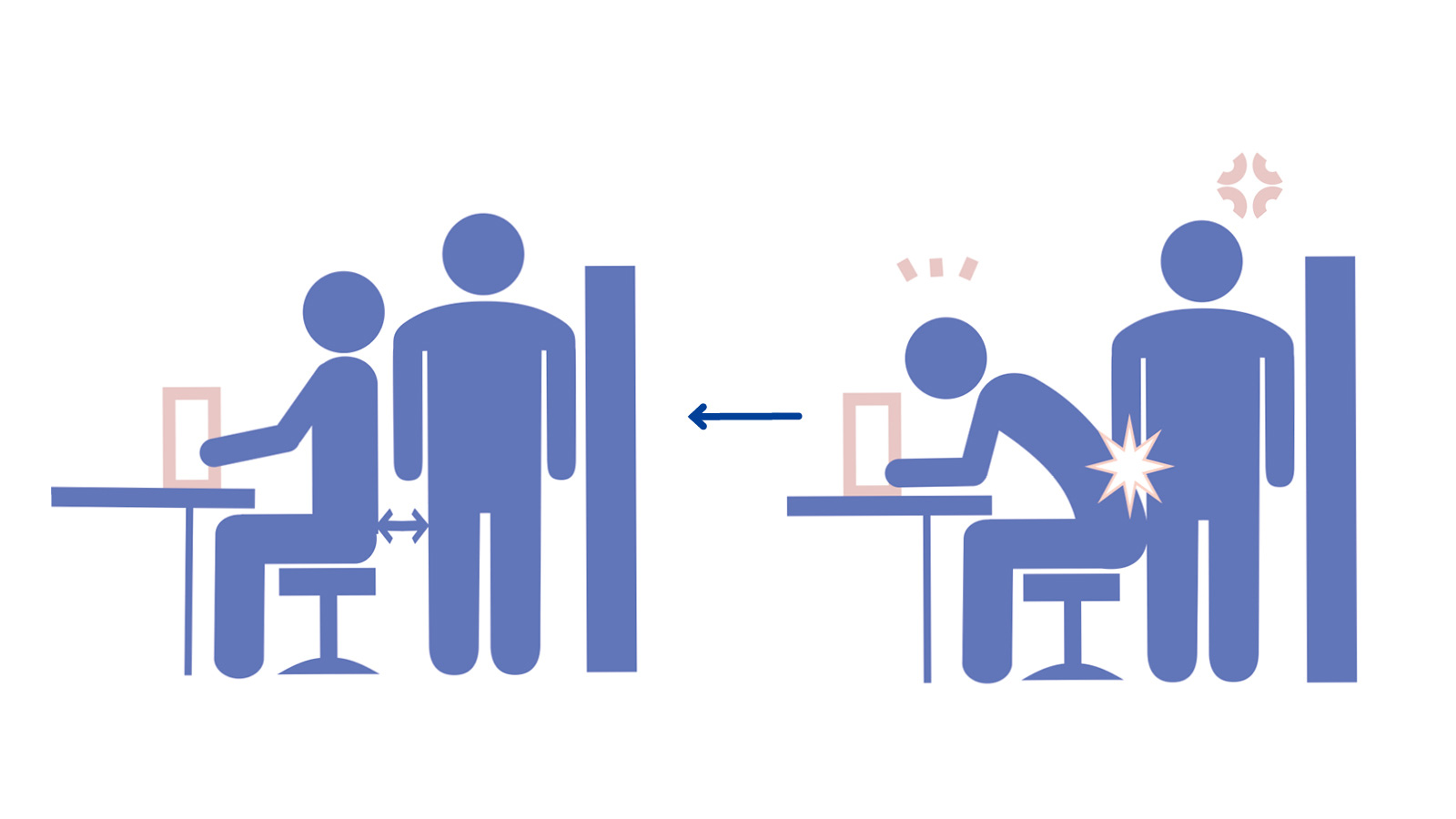

8.カウンターでダラダラ飲む

◯ 背すじを伸ばして飲む

たとえばディープな飲み屋横丁にあるゲキ狭居酒屋。誰かが客の後ろを通過しようとしてもスムーズに進むことができない。その理由は客のほとんどが猫背で背中が後ろに張り出しているから。

「体幹の筋肉でしっかり支えていて背骨が本来のS字カーブを描いている人は、狭いカウンターで飲んでいても上体をまっすぐ保てます。そういう場所で飲むときは後ろの人がスッと通れるような姿勢を維持しましょう」(澤木さん)

アルコールが入っているときはとかく体幹の筋肉がサボりがち。緊張感を持ちつつ飲むべし。

9.大人の下手なバイオリン

◯ 正しいフォームを習得する

楽器やスポーツで偏った動きを繰り返していると、姿勢の乱れや猫背に繫がるというイメージが強い。ところが、これは半分正解で半分不正解。

「プロのバイオリニストの方のコンディショニングをしていたことがあり、姿勢の話をいろいろしていて知ったことです。バイオリンは左右非対称の動きと思われていますが実は左右対称に動かないとダメなんだそうです。野球の投球動作も同じで、上手い人はテイクバックやフィニッシュが同じレンジで回旋しているといいます。要するに何事も正しいフォームで行うことが重要ということ」(宮澤さん)

10.度が合わないメガネ

◯ 適正な度のメガネを新調。

度が合わないメガネをかけていると、ストローで飲み物を飲むのと同様、文字を目で迎えにいくことが多くなる。

「老眼の人が文字を読むときに背中を最大限に丸めてギリギリまで顔を近づけて読むといった姿をよく見ます。本を読むとき用、パソコンを見るとき用といったように用途別に適正な度のメガネを新調することをおすすめします」(澤木さん)

度の合わないメガネはピント調節をする目の筋肉に負担をかけ、視力をますます低下させるだけではない。同時に首、背中、腰猫背を悪化させることにも繫がる。即、改善を。

11.下を向いて髪を洗う

◯ 背すじを伸ばして洗髪。

髪を洗うときは当たり前のように下を向き、頭にピンポイントにシャワーのお湯が降り注ぐようにする。何も考えずにこうしている人は少なくないはず。でも、よくよく考えてみるとこの姿勢、頭が前に出て背中と腰が丸まっている。つまり、首猫背、背中猫背、腰猫背の揃い踏み状態。

「大体の人は前屈みの姿勢で髪を洗っていると思いますが、私は立ったまま背すじを伸ばして洗髪しています。美容院で仰向け姿勢で髪を洗ってもらうというのもひとつの手ですね。ただしその場合、かなりコストがかかりますけれど」(高平先生)

12.電車内で肩をすくめて座る

◯ ちょっと前方に座る。

そこそこ混雑している電車内で座っているとき、両隣に体格のいい人物が座ってきたら、さてどうする? 左右から肩がぐいぐい圧迫され、自然と肩がすくむ。その結果、肩が内側に入った巻き肩姿勢になってしまうことが多々ある。

「堂々とした姿勢で座っていればいいんでしょうけど、そうもいかないときもありますね。お尻をシートに置く位置を少し前か後ろにずらして両腕が内側に入らないように座るというのもアイデアです」(高平先生)

もしくは座るのを諦めて潔く立つという方法もあり。負けた気がして悔しいけれど。

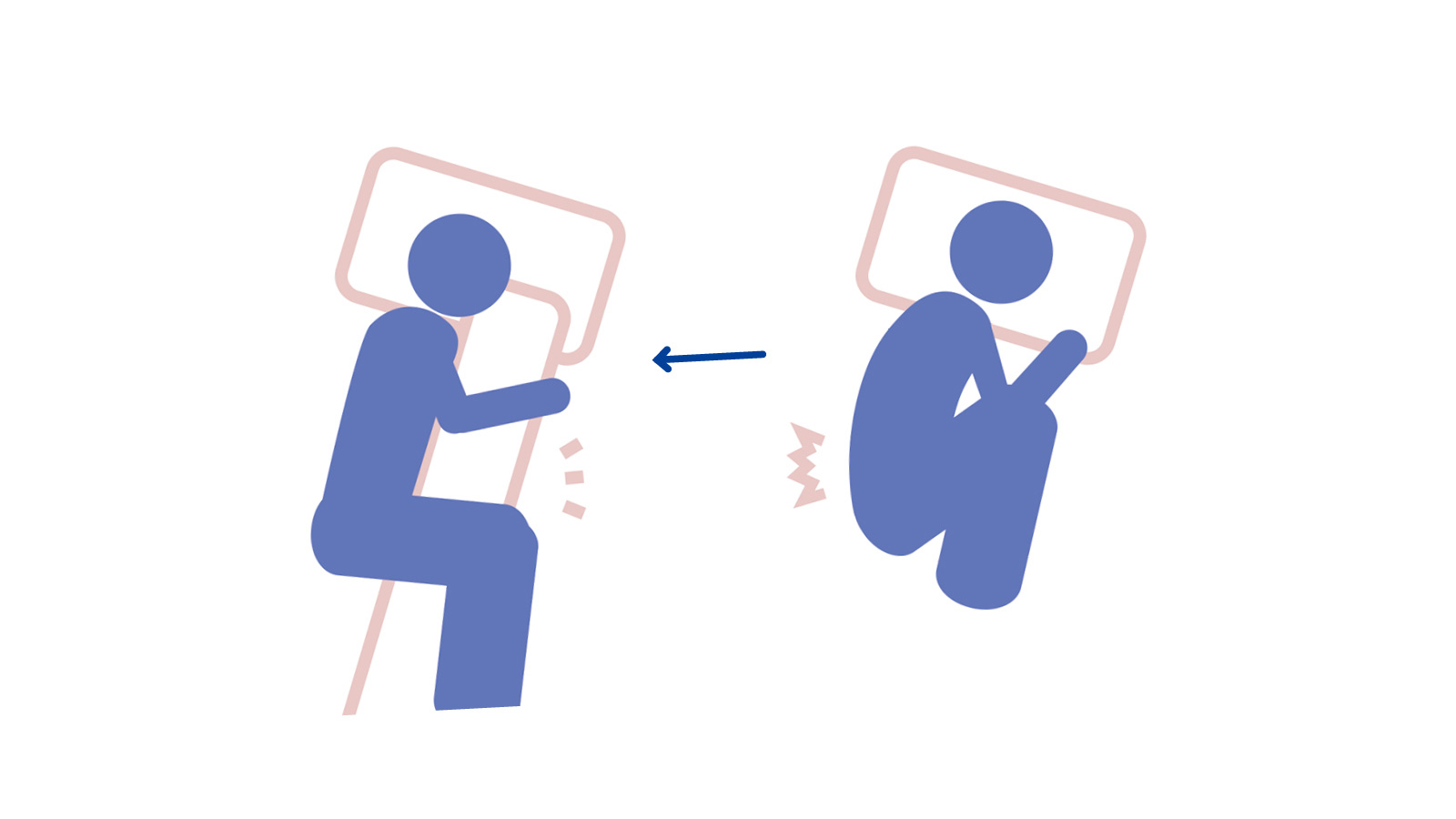

13.胎児の姿勢で眠る

◯ 抱き枕を利用する。

眠るときは横向き派で無意識に背中が丸まり両膝を抱え込むような胎児の姿勢をとっている。

「すべての筋肉や関節にとって一番負荷が少ない胎児の姿勢は整形外科的に“良肢位”と言います。でも猫背という意味ではよくない姿勢です」(高平先生)

生まれたばかりの赤ちゃんは背骨がS字カーブを描いていない、Cの字の状態。というのはまだ2本の脚で直立していないから。でも、いい大人が赤ちゃんと同様のCの字の姿勢をとるのはおすすめできない。

「横向きで寝る場合、抱き枕などを活用し、S字カーブを保って寝ることをおすすめします」

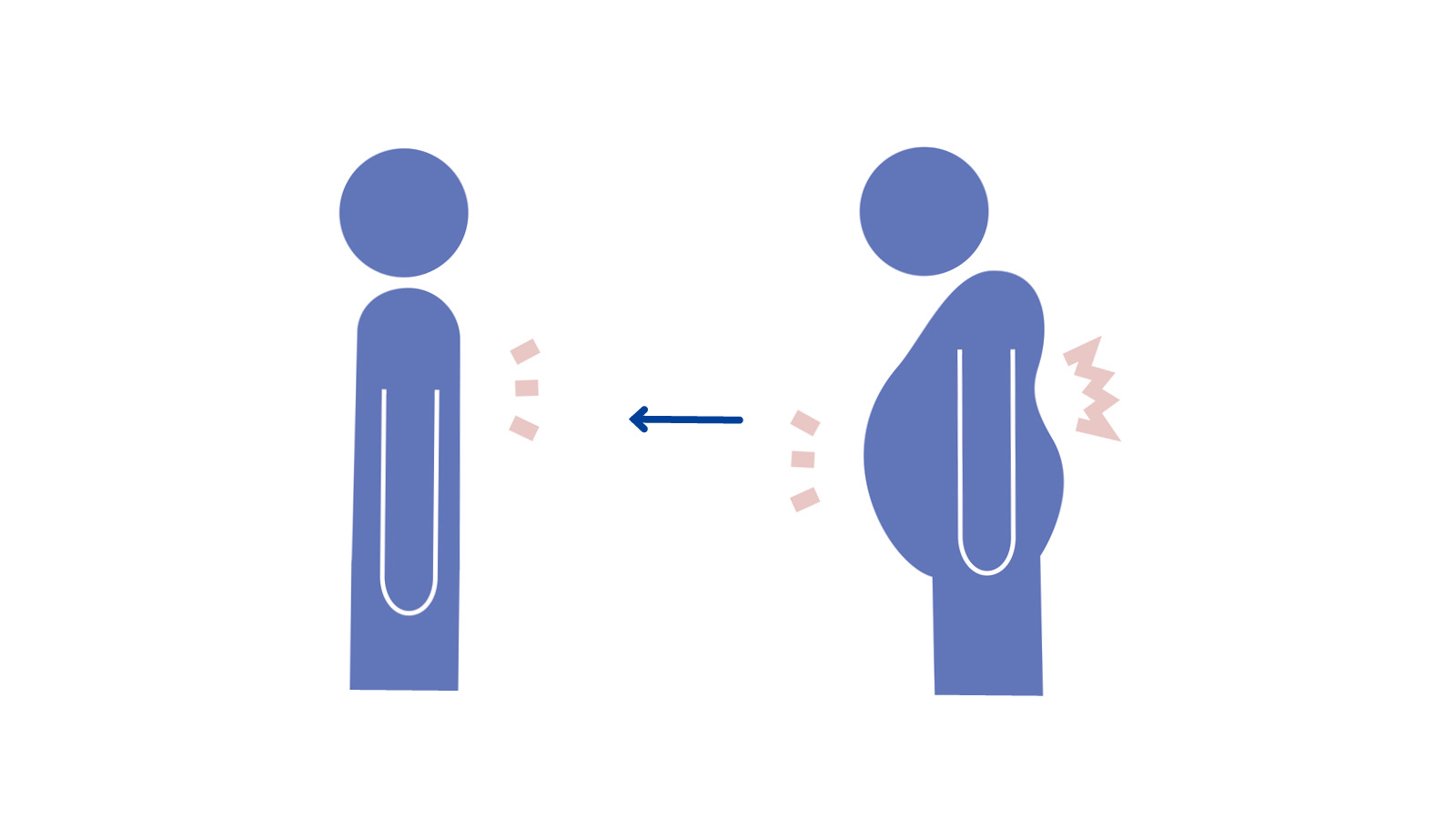

14.腹が出ている

◯ 迷わず痩せる。

肥満も猫背を引き起こす条件のひとつとなる。お相撲さんをイメージしてみてほしい。お腹を前に突き出してのっしのっしと歩く姿はまさに典型的な反り腰姿勢。お相撲さんは体幹の筋力が十分にあるので猫背にはならないが、普通の人がぽっこりお腹を育むと反り腰&猫背という隠れ猫背姿勢になってしまいがち。

「お腹の重みを支えるために反り腰になり、腰椎のカーブがきつくなる分、胸椎の後弯が大きくなり、背中猫背に陥りやすくなります」(高平先生)

出腹状態が×としたら、○はもちろん迷わず痩せること。