しっかり休むための鍵は、「呼吸の回数」にあり!

あなたは、自分が1分間に何回ほど呼吸をしているか知っているだろうか。呼吸数が多く、呼吸が浅いのは、交感神経が優位になっている証し。のんびりしているつもりでも、心身は休まっていないのだ。

取材・文/神津文人 イラストレーション/ウラノシュウヘイ

初出『Tarzan』No.908・2025年8月7日発売

教えてくれた人

大貫嵩(おおぬき・たかし)/BP&CO.代表。呼吸コンサルタント 。フロリダ大学大学院修了。NBA、MLBでアスレチックトレーナーを務める。〈呼吸専門サロン ぶりーずぷりーず〉店主。大阪大学大学院医学系研究科健康スポーツ科学講座特任研究員。著書に『きほんの呼吸』(東洋出版)など。

呼吸数が多いと休めない!

呼吸と自律神経は深い関係があり、互いに影響し合っている。交感神経優位の状態にあるとき、呼吸は浅く、回数が増える。一方、副交感神経優位のときは、呼吸は深く、回数は少ない。また、意図的に呼吸数を減らし、副交感神経優位の状態を作ることも可能だ。

安静時の呼吸数が多いということは、一日のほとんどを交感神経優位の状態で過ごしていることになる。つまり、常に臨戦態勢。それでは心身は休まらない。

「1分間の呼吸数は12〜20回が正常の範囲とされていますが、しっかり休むことを考えるなら、10回以下にしたい」と、呼吸コンサルタントの大貫崇さん。

「1分間の呼吸数を6回まで減らすと、血圧や心拍数が下がり、不安尺度が低下、うつ状態が改善するといった研究報告も。また、睡眠時の呼吸数が多い高齢者は死亡率が上がるというデータもあり、安静時の呼吸数を少なくすることは重要だと言えるでしょう」

では、どうして現代人は呼吸数が多いのだろうか。

「ストレス過多なことも大きな原因だと思いますが、現代人は息を吐き切れていない人がほとんど。吐き切れなければ、一度の呼吸で取り込める空気は自ずと少なくなり、カラダは呼吸数を増やさないと代謝が維持できないのです」

目指す呼吸数は1分間に10回以下。呼吸を減らし、心身をしっかり休ませよう。

現代人の呼吸数チェック。

●1分間の呼吸数20回以上(肺の使用率イメージ10%)

肺の使用率は、ポテンシャルに対しての割合を示すイメージ。安静時、1分間に20回以上呼吸をしているようだと、ほぼ使えていない。

●1分間の呼吸数15回以上(肺の使用率イメージ20%)

多くの人が該当するのがこのゾーン。しっかり息を吐くことができないため、必然的に呼吸は浅くなり、その分、呼吸数も増える。

●1分間の呼吸数10回以下(肺の使用率イメージ50%)

ここからが合格ライン。まずは安静時の呼吸数が1分間に10回以下になることを目指す。休息のクオリティが高くなるはずだ。

●1分間の呼吸数6回以下(肺の使用率イメージ75%)

ここまで来れば、あなたは呼吸の達人の領域。安静時に十分リラックスができ、睡眠によるリカバリー力も間違いなくハイレベル。

●1分間の呼吸数3回以下(肺の使用率イメージ100%)

呼吸に関しては言うことなし。仙人レベルの呼吸数。肺のポテンシャルを余すことなく使えており、安静時は完璧なリラックス状態。

結論

理想の呼吸は1分間に10回以下。

呼吸数を減らすためには、横隔膜が大事!

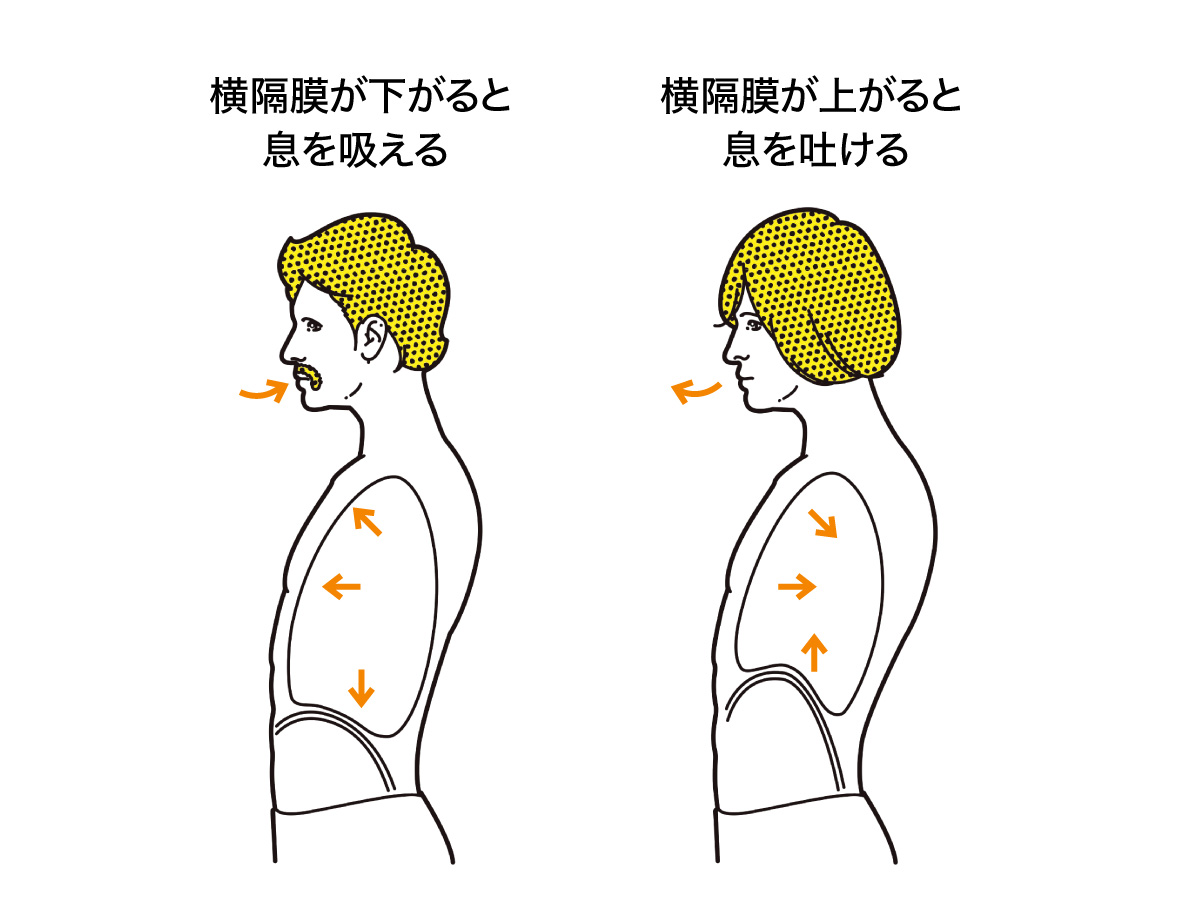

呼吸をした際、空気が取り込まれる場所は肺だが、肺自体に筋肉はない。横隔膜や肋間筋などの呼吸筋と呼ばれる筋肉群の働きによって、肺が膨らんだり、縮んだりし、空気を出し入れしている。

「少しオーバーに言うと、呼吸とは横隔膜が上下すること。横隔膜が下がると肺に空気が流れ込み、横隔膜が上がると肺が押し出されて空気が漏れ出ていき、息が吐けます。しかし、現代人の多くは横隔膜が収縮したままで固まり、上手く動かせていないのです。アスリートでも90%が横隔膜を使った呼吸動作ができていなかったというデータがあるほどです」

多くの現代人は、ストレスや姿勢、生活習慣などが原因となって、横隔膜が収縮した状態でスタックしてしまっているという。横隔膜は、状態を感知するセンサーが少ないため、その動きを自覚しにくい。それゆえ、呼吸が浅くなっていることに気づかず、ジワジワと呼吸数が増えていってしまうのだ。

呼吸数を減らすためのカギを握っている横隔膜。あなたの横隔膜は、十分に動いているだろうか。まずは、3つのチェックで横隔膜の状態を確認し、動きを改善していこう。

横隔膜が動いているかは胸骨の動きをCheck!

横隔膜を緩めるためには、3つの筋肉をほぐして、緩めよう!

広背筋|背中を使って呼吸している人は固まりやすい。

横隔膜の動きが悪くなると、体幹部の他の筋肉がサポートし、呼吸を助ける。しかし、それが慢性化するとますます横隔膜は動かない状態に。横隔膜の出番を増やすためには、それらの筋肉のサポートを抑制する必要がある。

その代表格が背中に大きく広がる広背筋。背中を反らせる動きで、肋骨を広げようとする。特に反り腰気味の人は、呼吸時に広背筋が邪魔をしやすい。

広背筋を緩める方法

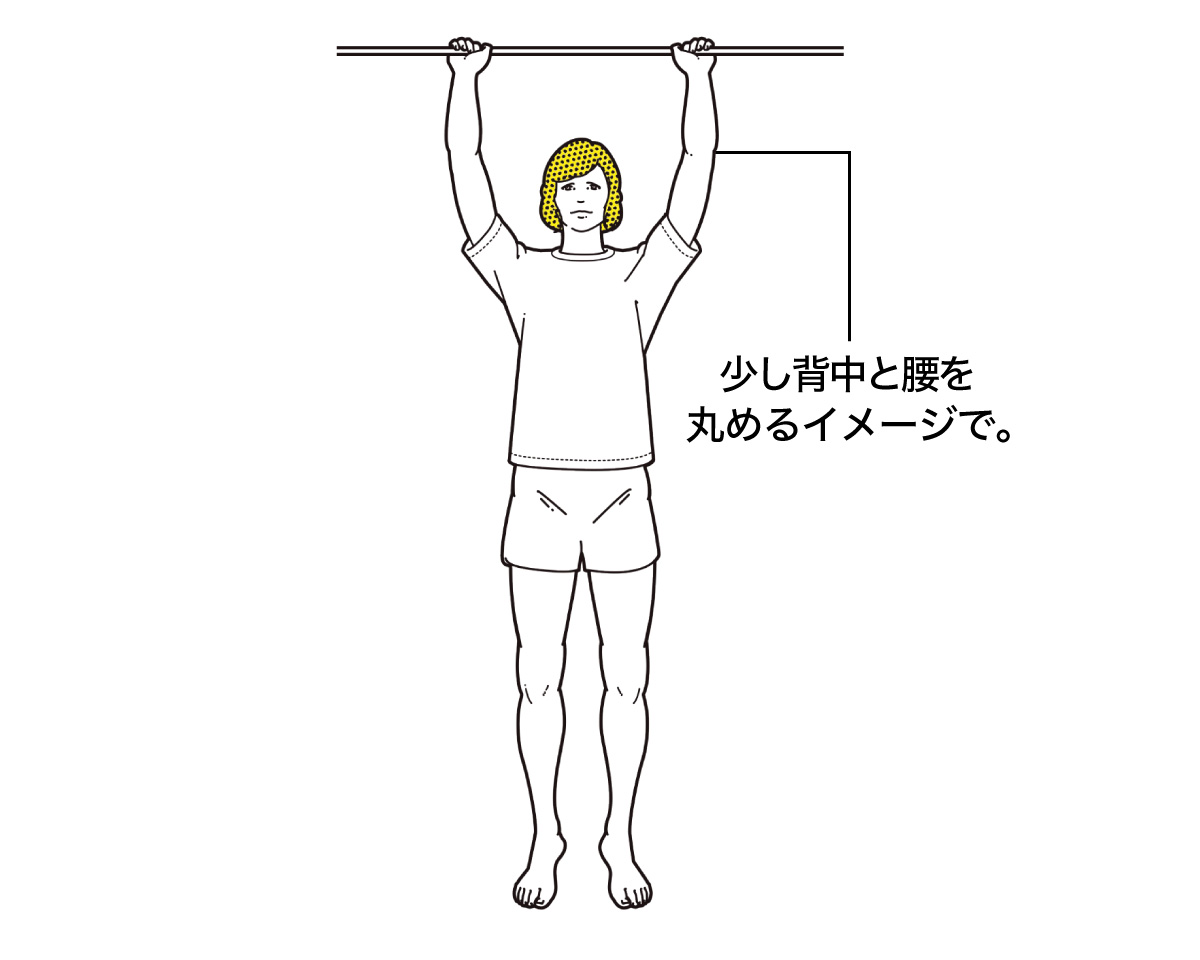

鉄棒などにぶら下がり緩める。

鉄棒などにぶら下がり、背中と腰を丸め少しストレッチさせた状態で呼吸を繰り返し(10呼吸×2〜3セット程度)、横隔膜の動きを促そう。

大胸筋|デスクワークが長い人はこまめに緩めるべし。

肩や腕、頭が前方に出るパソコン作業やスマホ操作を長時間行っていると、凝りやすい胸の筋肉。さらにデスクワークに従事している人は、胸の筋肉で肋骨を上げ下げしながら浅い呼吸をしているので、首の筋肉も固まりやすい。

大胸筋を緩める方法

鎖骨をほぐす。

人差し指と中指を使って、鎖骨の上下を満遍なくほぐしていく(もちろん左右どちらも)。凝りを強く感じる部分があったら、指で押さえたまま、肩を上下に5回ほど動かす。鎖骨が上がってしまっている人、ほぐしていて痛みがある人は、横隔膜が使えていない可能性が高い。

腹直筋|猫背の人は固まりやすい筋肉なので要注意。

胸郭の下端(みぞおち)から骨盤の底(恥骨)まで延びる、腹直筋。姿勢を安定させる役割を果たしているが、腹直筋が固まると肋骨が下がりにくくなり、それに伴って横隔膜が上下しづらくなる。また、猫背の人は腹直筋が硬くなりやすく、その結果、横隔膜の動きが抑制されてしまう。

腹直筋を緩める方法

みぞおちをほぐす。

指の腹を使って、みぞおちの骨のキワを左右にマッサージをして腹直筋を緩めていく(左右各1分程度)。立ちながらでも、イスに座りながらでもほぐすことは可能だが、腹部に力が入ってしまう人は、床に寝て行うとよい。

休める呼吸のためのトレーニング。

ステップ1.お腹と胸をシンクロさせる準備。吐いて、吸う。

横隔膜の動きを妨げる筋肉を緩めたら、呼吸のトレーニングへ。

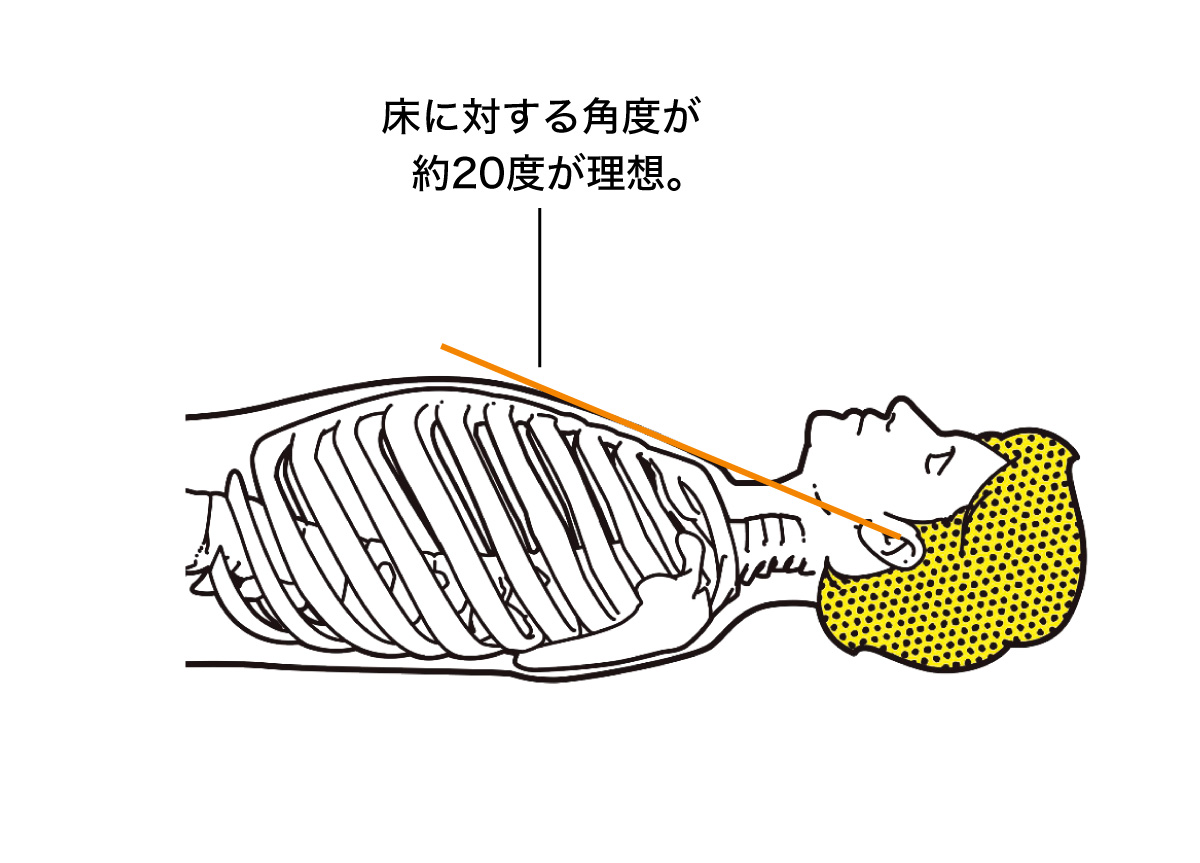

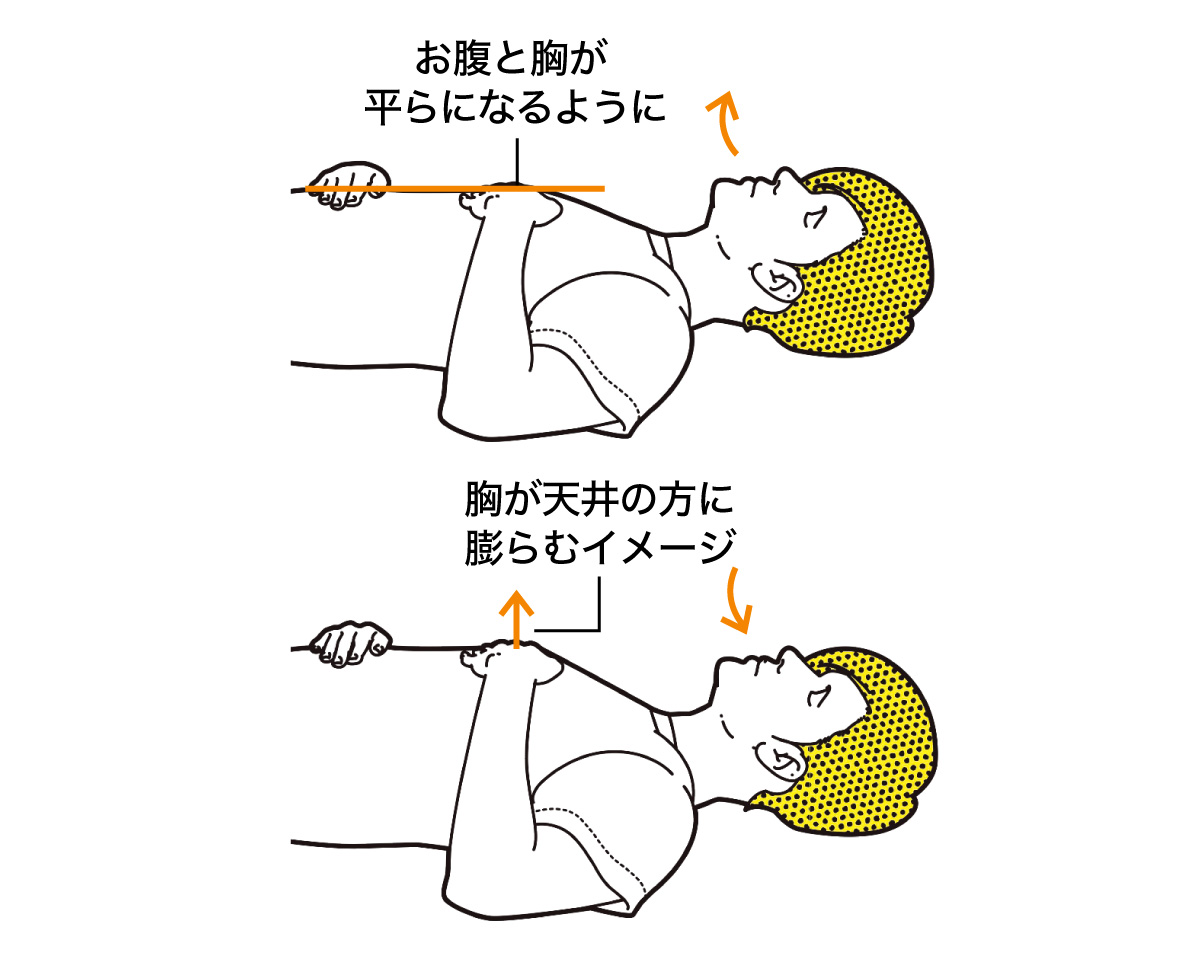

- 仰向けになり、胸と腹に手を置く。腕は脱力し肘は床につける。このとき、膝は90度ほどに曲げておく。

- 肋骨が上がった状態から、胸と腹の手が同じだけ下がるように、6〜10秒ほどかけてゆっくりと口をすぼめて吐き切ったら、3秒息を止める。

- 次に、胸と腹に置いた手が同じ高さまで上がってくるように鼻から息を吸う。10回繰り返す。背中が反らないように注意。

ステップ2.横隔膜をリラックスさせる。肋骨を下げる。

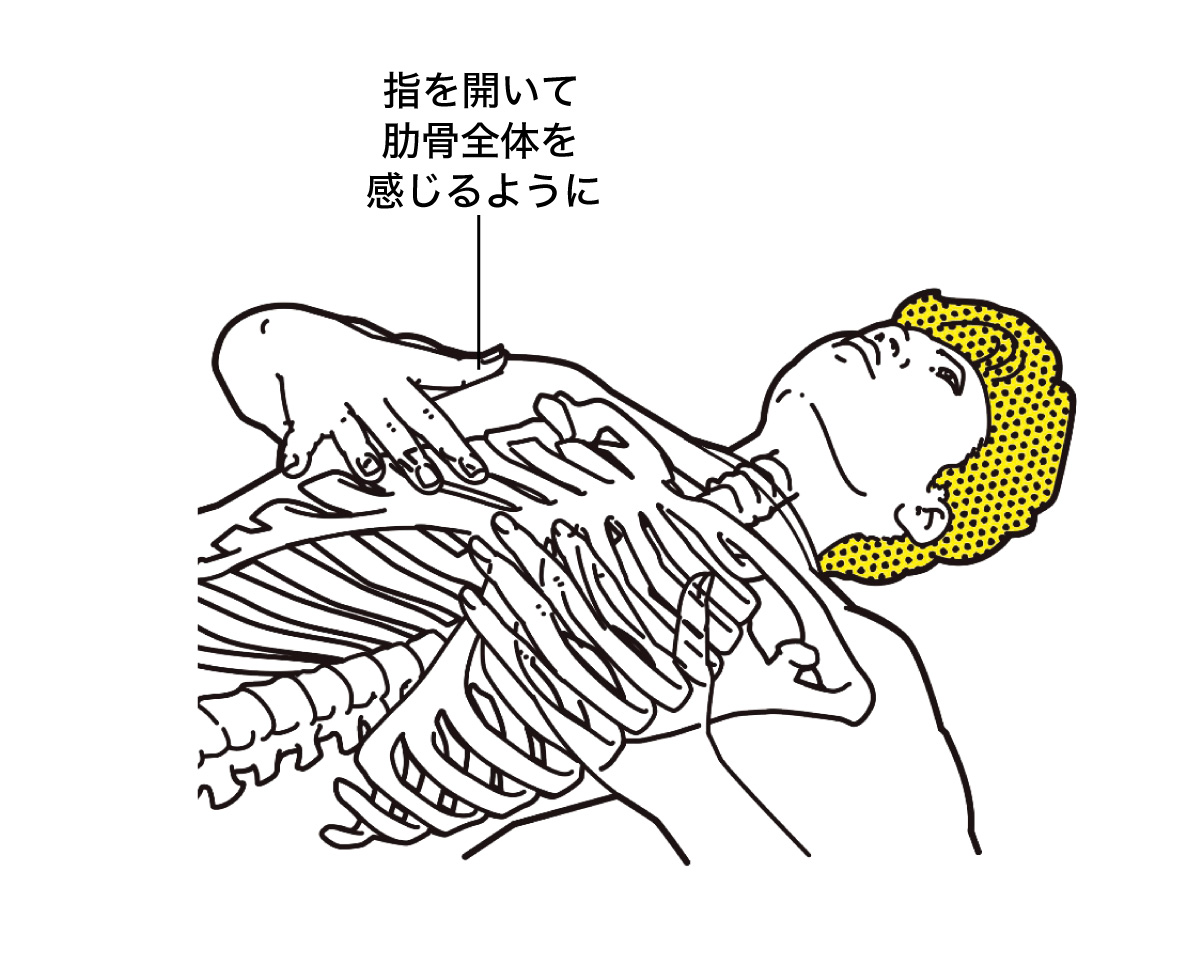

- 床に仰向けになり、両手の指を開いて肋骨に当てる。体側にある筋肉を使って肋骨を下げていくイメージで、ゆっくりと息を吐く。

- 吐き切ったら、鼻から息を吸う。

- 肋骨に置いた手で、肋骨が下がっていく感覚を確認しながら、呼吸を10〜20回繰り返す。息を吐くときに、腹部が凹まないように注意する。呼吸を繰り返していくうちに、徐々に胸と腹がしっかりとシンクロし、初めは差があった人もフラットになってくる。

ステップ3.横隔膜を収縮させる。お腹を膨らませる。

- ステップ2の呼吸を繰り返し、胸と腹の境目がわからない寸胴状態になったら最後の仕上げ。床に仰向けに寝て、膝を90度ほど曲げる。両手をウェスト(腰骨より上、肋骨より下)に当てる。

- 鼻からゆっくりと息を吐き、肋骨を下げる。

- 息を吐き切ったら、下げた肋骨はキープしつつ、鼻から息を吸って、自分の手を押し出すように、腹部を膨らませる。親指が押し出される感覚があったら、上手くできている証拠。10回繰り返す。

風船を膨らませよう!

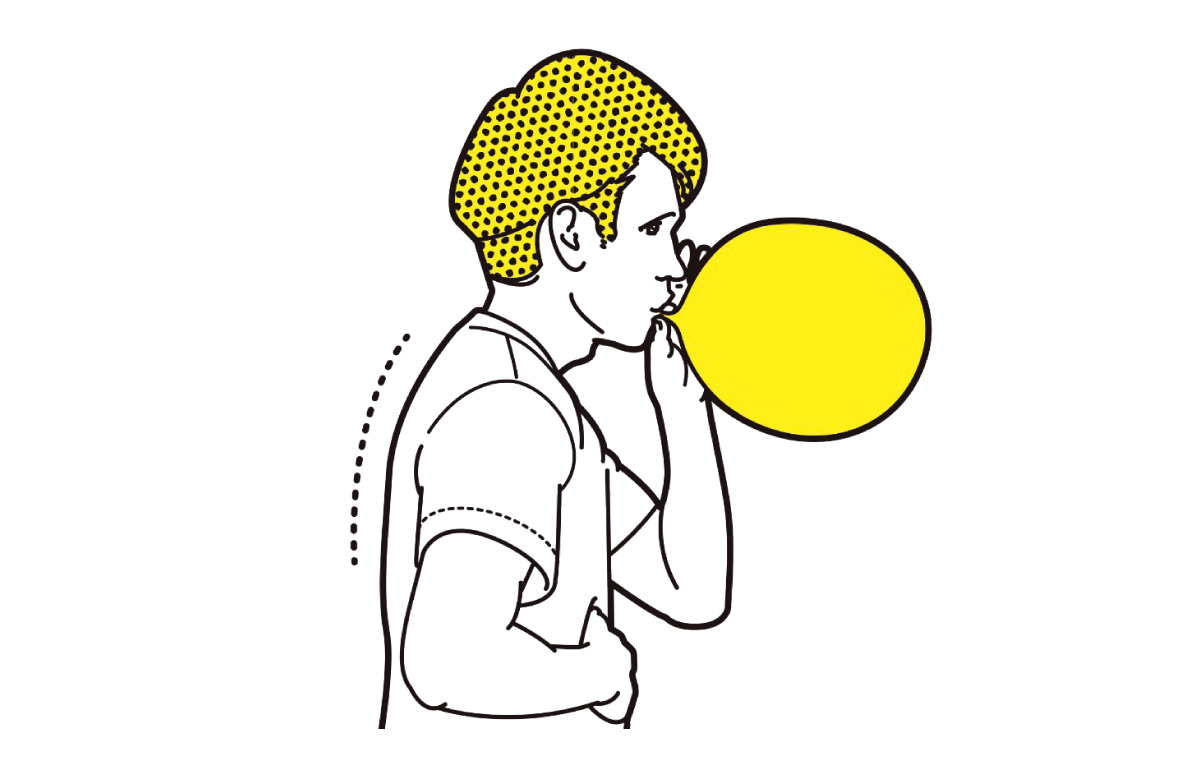

風船を膨らませるのも、横隔膜を使った呼吸のトレーニングになる。

- イスに座り、片手で風船を持ってくわえる。反対の手は肋骨に。

- ゆっくり長く息を吐き、風船を膨らませる。肋骨に置いた手で、肋骨が自然に下がるのを感じる。

- 息を吐き切ったら3秒ほど静止し、鼻から息を吸う。息を吸うときは、舌全体を上顎につけておく。

- 鼻から吸った息を吐いて、風船を膨らませる。5回ほど繰り返す。最終的には背中が丸まった状態になる。

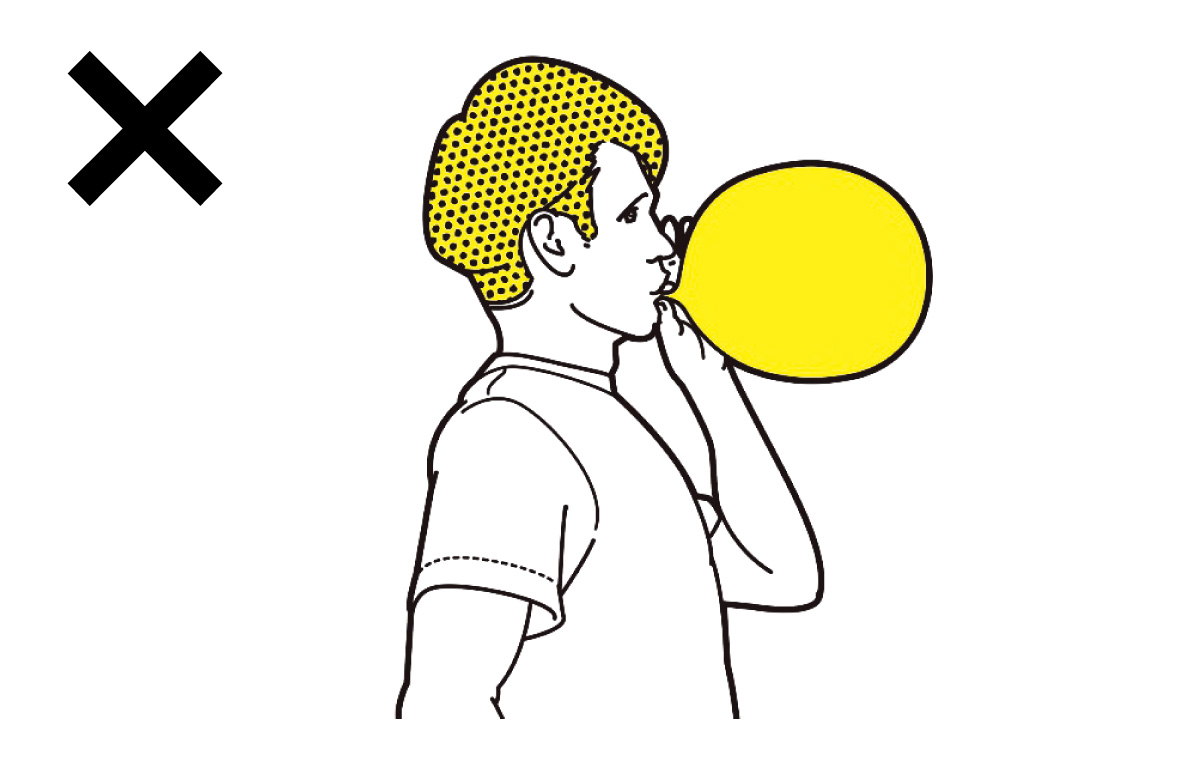

NG

息を吸うときに、背中が反らないように注意。また、息を吸う際、風船の口元を指や唇で挟んで閉じずに行う。首が力んでしまう場合は、もっと薄い(弱い)ゴムの風船を選ぶ。