内臓疲労ってどういう状態? カラダのサインに気づくためのQ&A。

症状を自覚しやすい胃腸と、物言わぬ肝臓。無意識に負荷をかけることで、内臓疲労に陥っているかもしれない。よくあるカラダの疑問を専門家が解説。

取材・文/石飛カノ イラストレーション/加納徳博 編集/阿部優子

初出『Tarzan』No.908・2025年8月7日発売

教えてくれた人

中田航太郎(なかだ・こうたろう)/ウェルネス代表取締役。都内病院で総合内科医として診療に従事。同時にビジネスパーソンに予防医療を提供する事業を展開。多くの人が豊かな人生を実現できる世界を目指す。

Q.内臓が疲れるってどういうこと?

「内臓疲労」とよく言いますが、これは医学的な用語ではありません。医療機関でそういう診断がなされるわけではないので、世の中のみなさんが経験的に感じている胃腸などの臓器の疲れと考えてください。

ストレスで自律神経のバランスが崩れることで起こる胃腸の不調や、食べ過ぎなどによる一時的な胃もたれ・不快感などの消化器症状など、はっきりした病名がつくほどでもないパフォーマンス低下を内臓疲労と呼ぶことが多いように思います。

胃の不調にはピロリ菌感染や胃潰瘍などさまざまな原因がありますが、そうした病名がつくような症状は内臓疲労とは認識されないですね。

内臓疲労の原因のひとつはやはり暴飲暴食。食べ過ぎや飲み過ぎが続いた後の胃が重だるい感じ、腸の活動が悪くなって起こる下痢や便秘などが内臓疲労に近しいイメージです。

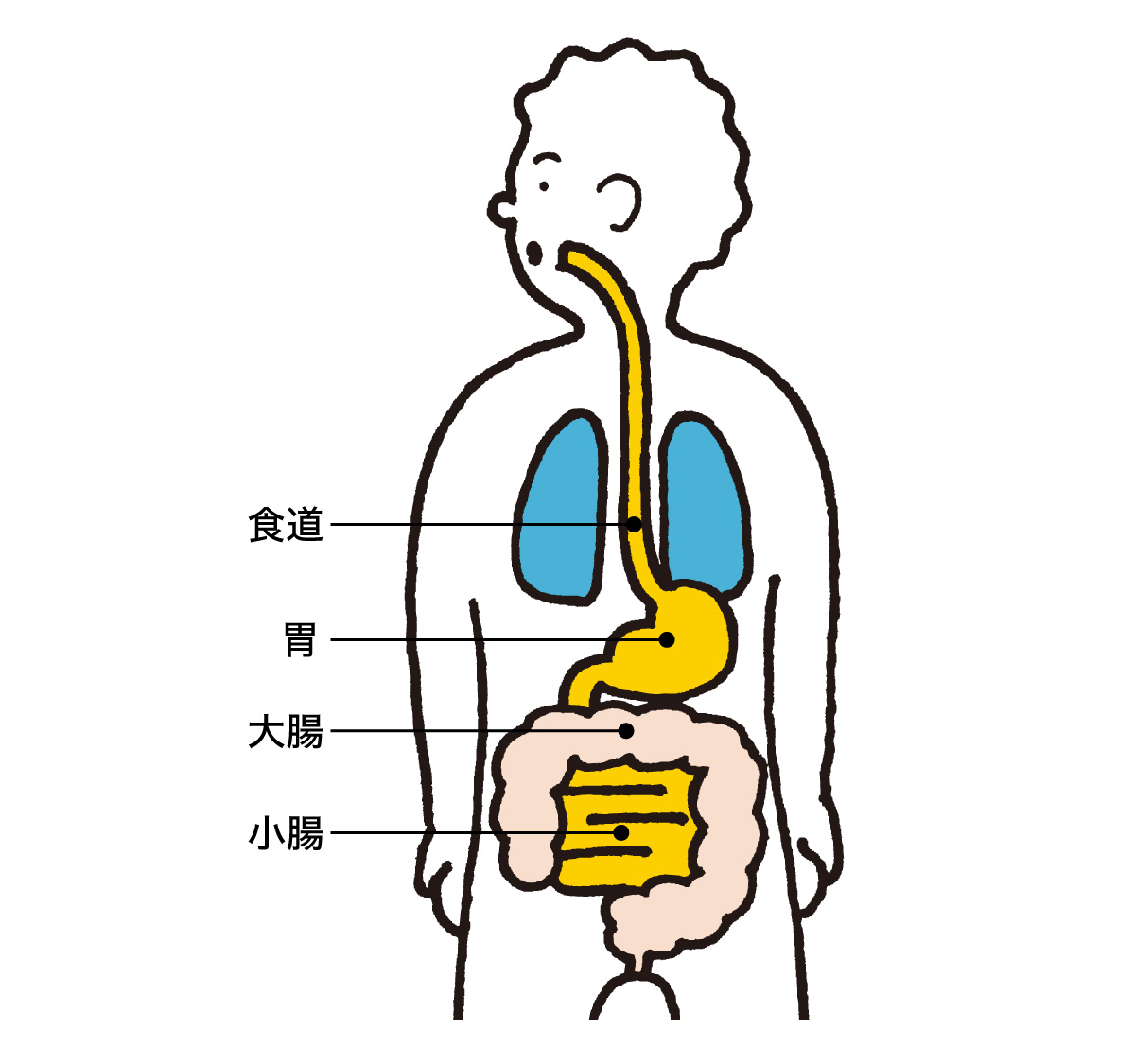

内臓の疲れは消化器の疲れ。

消化器とは口から摂り入れた食物を消化吸収する器官の総称。具体的には食道、胃、小腸、大腸という消化管プラス肝臓や膵臓といった消化をサポートする臓器も含まれる。

食べ物を速やかに消化するために必要なのは、まず食べ物を溶かす胃液。よく嚙むことで胃液の分泌を促すことが重要。ランチを10分以内に食べ終わる人は咀嚼不足。さらに消化器の許容範囲を超える過食は内臓に負担をかけるだけ。やや物足りないぐらいの腹八分に収める。これが内臓疲労を防ぐ、基本のキ。

口から肛門までは一本の管。食物はこの管の中で送られて消化吸収され、残りは最終的に排泄される。このプロセスはただでさえ手間がかかる。

結論

よく嚙んで腹八分目に収める。

Q.スタミナ食を食べるとかえって胃が不調になります。

加齢によって消化機能、詳しく言うと消化液の機能が低下していきます。一般的に30歳の人より50歳の人の消化酵素の機能が低いのは当たり前。さらに、同じ年齢でもオーバーワークでカラダに負荷がかかると、その機能はもっと低下します。

ペプシノゲン検査という胃炎の状態を見る検査があります。ペプシノゲンは胃で作られるタンパク質を分解する酵素・ペプシンの元となる物質ですが、その数値を見るとカラダに酸化ストレスがかかっている人の方が、数値が低い。つまり、加齢とカラダへの過負荷がタンパク質の消化機能を低下させるわけです。

そういう状態で「スタミナ食」と呼ばれる焼き肉などを食べると胃に負担がかかります。また、肉は脂肪も多く含むのでこちらも消化の負担に。食べるなら肉より良質の油を含んだ魚がおすすめです。

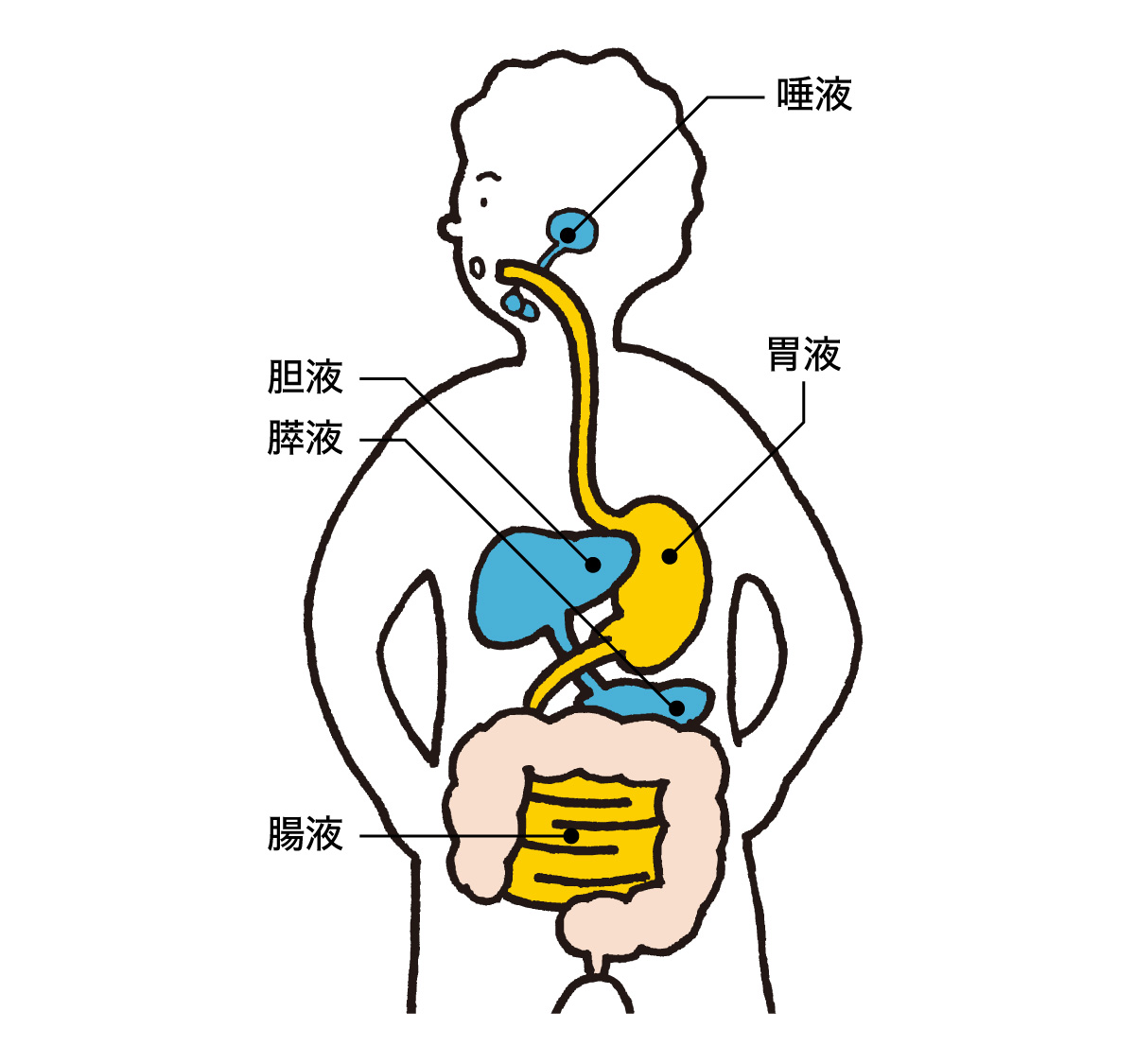

胃もたれの原因は消化液の減少。

唾液に含まれるアミラーゼが糖質を分解し、胃で作られるペプシンがタンパク質を分解し、肝臓で作られる胆汁や膵臓で作られるリパーゼが脂質を分解する。厳密に言うと胆汁に消化酵素は含まれていないが、このようにリレー形式で栄養素の分解は進んでいく。

加齢やカラダの酸化でペプシノゲンの量が減っていくように、脂肪を分解する胆汁やリパーゼの量も右肩下がりで減っていく。10年前に比べて焼き肉のカルビが食べられなくなる人がいるのも、これがひとつの要因。

唾液、胃液、膵液、腸液の中にはそれぞれ消化酵素が含まれている。胆液の中の胆汁に消化酵素は含まれないが脂質の消化をサポートする。

結論

タンパク質は肉より魚で摂る。

Q.げっぷが出てみぞおちがヒリヒリします。

病名がついてしまったらそれは内臓疲労とかけ離れてしまいますが、げっぷやみぞおちの違和感は放っておくと逆流性食道炎を引き起こす可能性があります。逆流性食道炎は、最近は肥満の関連病のひとつというふうにいわれ始めていて、過食で肥満になって胃液が逆流しやすくなっている人も少なくありません。

健康な人でも食後すぐに横になって寝るような生活では気づかないうちに胃液が逆流したりします。逆流の時間が長くなると食道はダメージを受けますし、シンプルに消化のために多くのエネルギーを持っていかれるので睡眠の質が悪くなります。

寝入りばなの深い睡眠が疲労の回復には最も有効とされています。その質が落ちれば日中に酸化されたカラダを修復できず、どんどん疲れが溜まっていくということはあると思います。

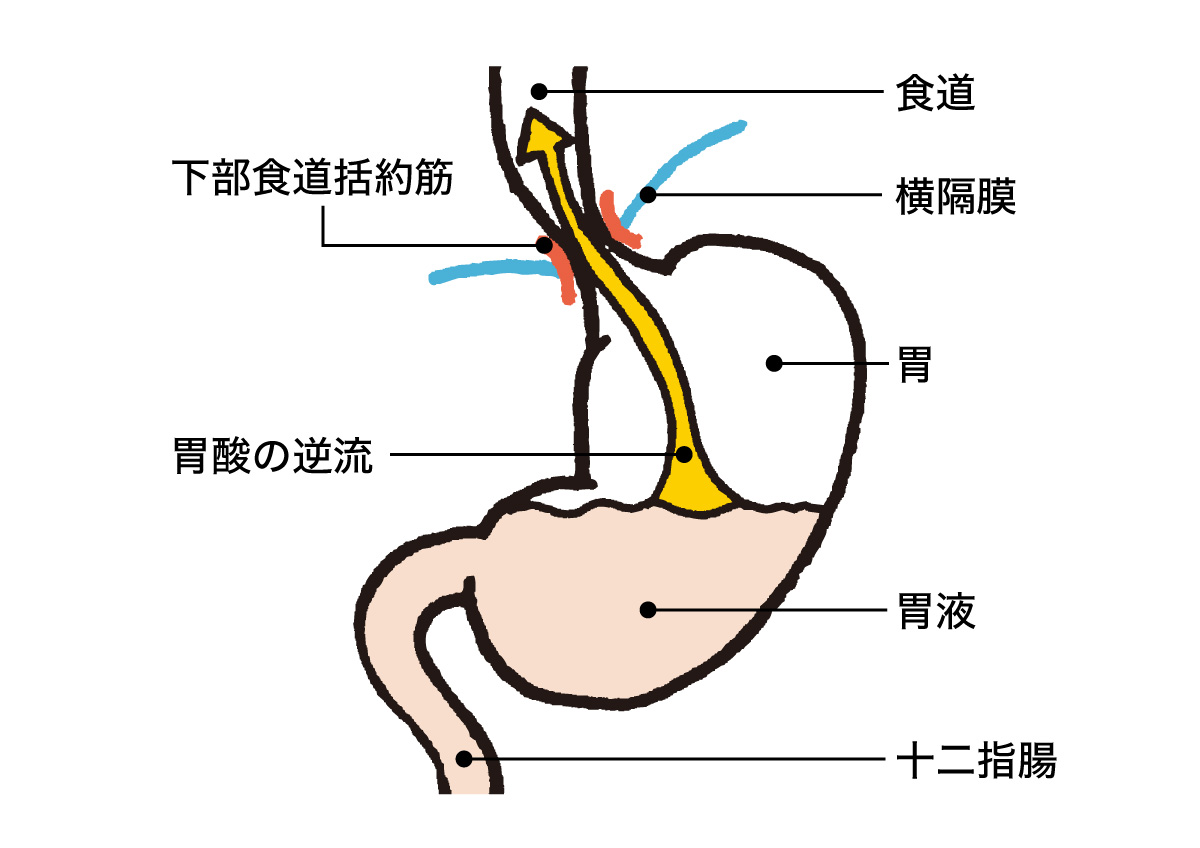

繰り返しの胃酸逆流に要注意。

胃酸をはじめとする胃の内容物が食道に逆流する。胃壁は粘膜によって守られているので胃酸の刺激に耐えられるが食道にはそれがないので、繰り返しの胃酸逆流で炎症を起こしてしまう。それが逆流性食道炎だ。

原因は食道と胃の繫ぎ目にある下部食道括約筋が緩んでしまうこと。加齢による筋力低下の他、食べ過ぎや早食い、辛いものなど刺激物の摂り過ぎ、肥満による腹圧の上昇、猫背などの悪姿勢も下部食道括約筋を緩ませる原因と考えられる。放置して病気に進行する前に対策を。

下部食道括約筋は通常であれば食物が逆流しないよう閉じられている。さまざまな原因でこの筋肉が緩むと消化管が痛めつけられる。

結論

刺激物を避け、姿勢を改善する。

Q.便秘がちなのが悩みです。

便秘をしているということは何かしらの機能や器質的な異常があると考えられます。改善するためにはやはり腸内細菌叢を整えておくというのが基本ですね。

現代人が無意識に腸に負担をかけていることがあるとしたら、食の欧米化がひとつ考えられると思います。牛肉や豚肉、羊肉などいわゆるレッドミートと呼ばれる肉を日常的に食べるようになり、どうしても腸には負担がかかるようになりました。実際、レッドミートの過剰摂取が大腸がんのリスクを高めるという研究報告もあります。

一方、野菜や果物、主食の穀類などの摂取がかなり減っていて腸内環境を整えることが難しくなっていると思います。主食を玄米や全粒粉パンなど白いものではなく食物繊維が豊富な茶色いものにするだけでも便秘改善効果は期待できます。

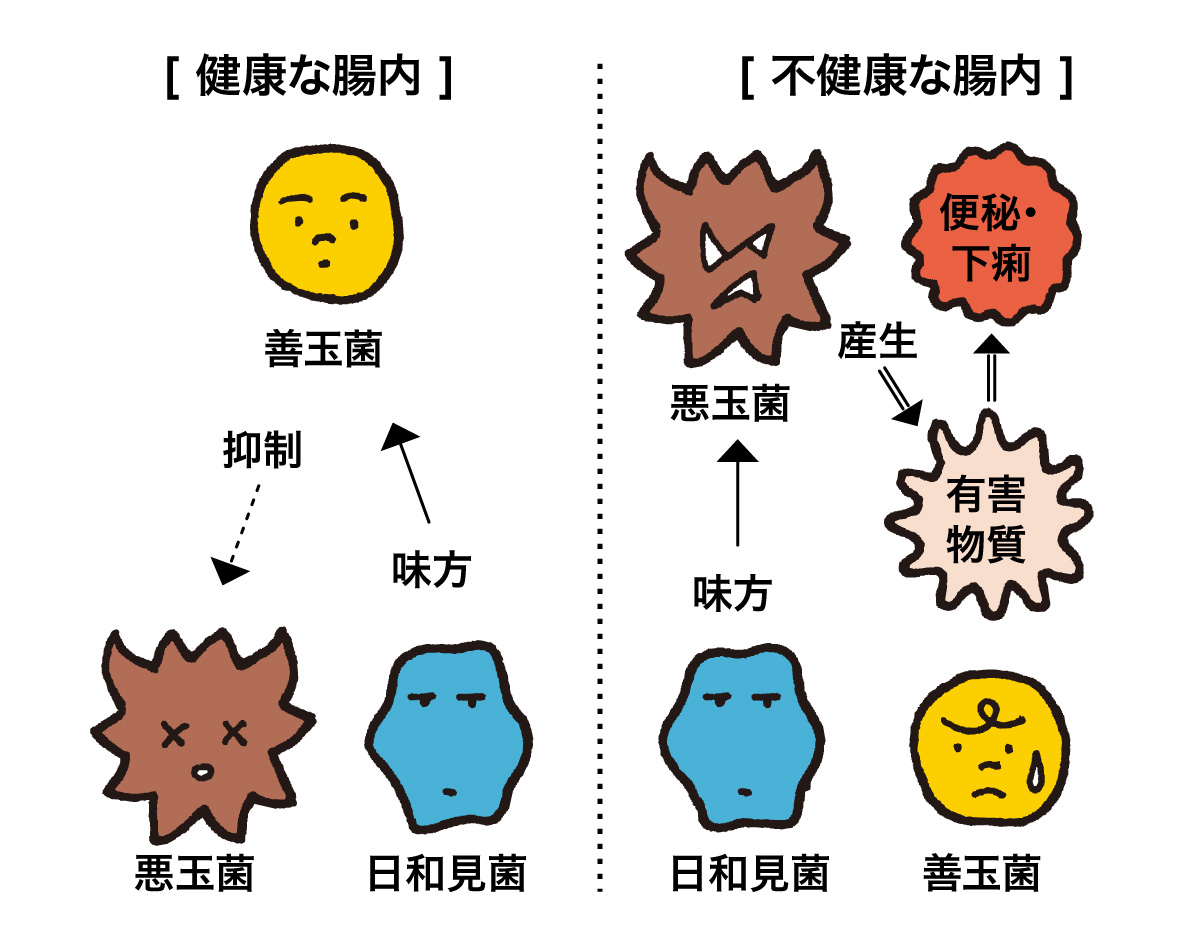

腸内環境は菌バランスで決まる。

腸内にはいわゆる善玉菌と悪玉菌、どちらにも寝返る日和見菌の3種類が存在している。

健康な腸の場合は善玉菌が優勢で日和見菌がその味方につく。これによって悪玉菌は増殖することができず、悪玉菌の作り出す有害物質も排除される。

逆に悪玉菌が優勢になると日和見菌がこれに味方をして、アンモニアや硫化水素などの有害物質をどんどん作り出し腸内環境は悪化する。その結果、便秘や下痢が引き起こされると考えられている。

肉や高脂肪食は悪玉菌の好物。過剰摂取すれば腸内環境は悪化する。逆に食物繊維が豊富な食事にシフトすれば腸内環境はおのずと改善。

結論

肉を控え、主食を白から茶色に。

Q.頭痛薬を飲んだら胃が荒れてしまいました。

一部の薬には胃腸障害や消化管の働きを阻害するものがあります。ロキソニンのような解熱鎮痛剤(非ステロイド性抗炎症薬)はその代表例。

解熱鎮痛剤は発熱や炎症に関わる生理活性物質・プロスタグランジンが作り出されるのを防ぐことで痛みを和らげます。ただこのプロスタグランジンは炎症を促すだけでなく、胃粘膜を保護する役割も担っている物質です。解熱鎮痛剤を飲み続けることで胃粘膜の保護機能が低下し、胃の不調が起こるケースも少なくありません。

医療機関で解熱鎮痛剤が処方される場合、胃薬が一緒に出されるのはこのためです。ただ、ドラッグストアなどで市販の解熱鎮痛剤を買って服用する機会も多いでしょう。その場合は胃薬と一緒に服用することを検討し、長く飲み続ける場合は医師に相談しましょう。

選び方・飲み方で胃粘膜を保護。

解熱鎮痛剤の中でもロキソニンやイブプロフェンは非ステロイド性抗炎症薬。一方、アセトアミノフェンと呼ばれるものはプロスタグランジンに関与しないので胃腸への負担が少ない。胃が疲れているという場合はこちらを服用しよう。ちなみに非ステロイド性抗炎症薬と共に飲む胃薬は胃粘膜保護薬タイプのものをチョイスすること。

また、薬を飲むタイミングは空腹時ではなく必ず食後にして胃への負担を減らす、たっぷりの水と一緒に飲み、1か所への刺激を減らすなどの工夫を。

結論

胃薬を共に服用する。

Q.下戸でも脂肪肝になるって本当?

脂肪肝の原因はアルコールのイメージがありますが、最近はエネルギー過多の食事による非アルコール性が増えてきたというのが現状です。とくに糖質、なかでも果糖が脂肪肝を招くことはよく知られています。果糖といっても果物そのものというより、問題なのは果糖ぶどう糖液糖という清涼飲料水や加工食品に含まれている液状の糖。

果糖が素早く吸収されて脂肪に転換されてしまうので飲み物からエネルギーを摂るのはおすすめできません。それよりは食物繊維が含まれている果物を適量食べましょう。

肝臓は沈黙の臓器と呼ばれ、胃腸のように自覚症状がありません。脂肪肝から肝炎に進んで自覚症状が出たときはかなり重篤な状態になっていることもあります。血液検査などに異常があったら、なるべく早く専門医に相談を。

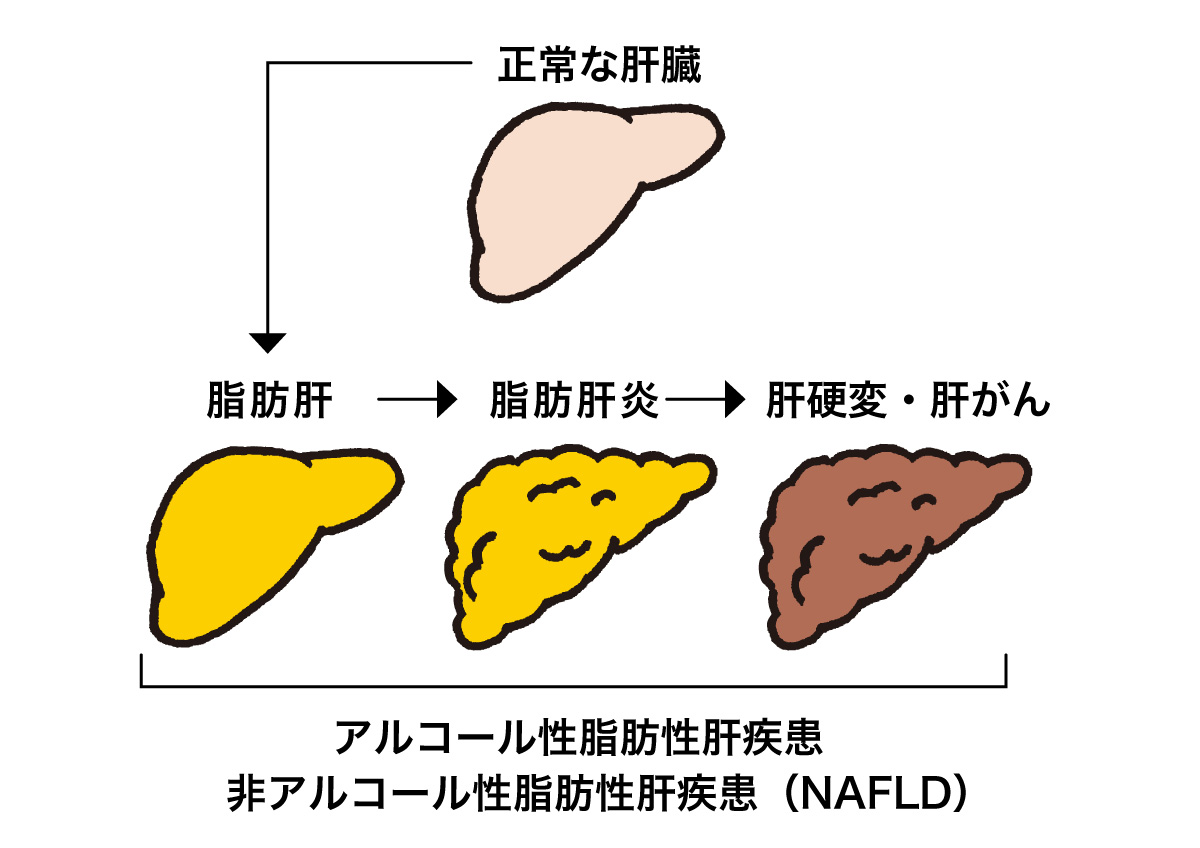

非アルコール性脂肪肝の機序。

肝臓全体の約30%以上が脂肪で占められた状態が脂肪肝。以前はアルコールの過剰摂取が原因というイメージが強かったが、近年増えてきたのが非アルコール性脂肪性肝疾患=NAFLD。その機序は以下の通り。

エネルギーの過剰摂取と運動不足によって肝臓に脂肪が蓄積される。すると炎症を促すホルモンが分泌され肝炎が引き起こされる。さらに放置していると肝硬変の状態になり、最悪の場合は肝がんへと進行する。肝硬変まで進んだらもう後戻りはできない。

肝炎初期は自覚症状がないことがほとんど。炎症が進行すると倦怠感や発熱、白目が黄色くなるなどの黄疸といった症状が表れてくる。

結論

液体でエネルギーを摂らない。

Q.毎日の飲酒で肝臓が心配です。

非アルコール性の脂肪肝は確かに増えてきましたが、アルコールが肝臓に負担をかけることは間違いありません。厚生労働省が掲げている適正飲酒量は1日に純アルコール20gで、基本的にはこの量を守るのが理想だと思います。

アルコール摂取にはいろいろな研究があって、たとえば1日に100gの純アルコールを摂取して残りの6日間を休肝日にするよりは毎日20gを摂取した方が肝臓の負荷は少ないです。

「休肝日をとれば、それ以外の日は浴びるほど飲んでもOK」という考え方を改めて、普段から飲み過ぎないことが一番です。もちろん、飲み過ぎの日が続いた時には、ぜひ休肝日をとってください。

週単位でアルコール摂取量を考えるのではなく、カラダに害がないといわれている範囲内で適度に楽しむというのが一番いい飲み方です。

純アルコール20gの酒量を把握。

純アルコールとはお酒に含まれるアルコールの量をgで表したもの。計算方法は、飲んだ量(mL)×アルコール度数(%)÷100×0.8。代表的なお酒で計算すると下のような酒量になる。

厚生労働省は生活習慣病のリスクを高める飲酒量は男性で純アルコール40g以上、女性では20g以上としている。毎日ビールロング缶を2本飲んだらそのリスクは高まる。ちなみに1日純アルコール60g以上の摂取は多量飲酒となり、こちらは急性アルコール中毒、または依存症のリスク大。

●適正アルコール量=純アルコール20g。

| ビール | ロング缶1本(500ml) |

| 日本酒 | 1合(180ml) |

| 焼酎(25度) | グラス1/2杯(100ml) |

| ワイン | グラス2杯弱(200ml) |

| チューハイ(7%) | 1缶(350ml) |

純アルコール20g分の酒量を頭に叩き込もう。とくに酒量のコントロールが利かなくなりやすい宴会飲みでは注意が必要。

結論

1日の酒量を適量に留める。