通年で対策を。熱中症に負けないカラダを作る“暑熱順化”のすすめ。

迅速な受診と治療はもちろんだが、何よりも大事なのは予防! 熱中症対策が騒がれる夏場はもちろんのこと、涼しい時期にも「暑さに耐える」カラダづくりを。

取材・文/廣松正浩 イラストレーション/横田ユキオ 取材協力・監修/齋藤 幹(さいとう内科・循環器クリニック院長、内科認定医、総合内科専門医、循環器専門医・指導医、臨床研修指導医、医学博士) 参考文献/熱中症診療ガイドライン2024(日本救急医学会)

初出『Tarzan』No.905・2025年6月19日発売

熱中症で臓器に悪影響をもたらすことも。

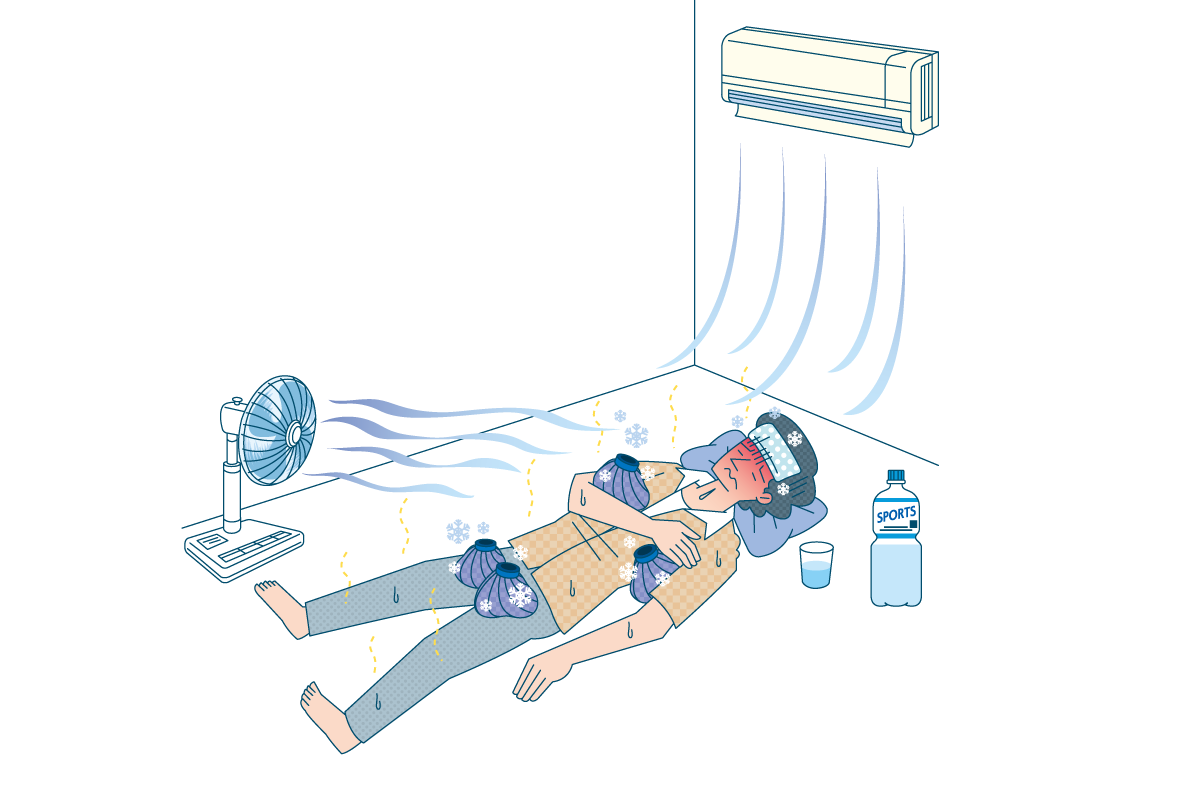

扇風機からの風がリスクになる可能性もある! 急いで体温を下げたいときはアイスバッグなどを用い、頸部、腋窩部(腋の下)、鼠蹊部など、近くを太い血管が走っている部位を冷やす。

地球温暖化に伴い、夏が来るたびに熱中症が社会問題になる。2024年5月〜9月の日本全国の熱中症搬送者数は9万7578人に到達。死者も毎年ほぼ1000人を超え、減少の兆しは見えない。

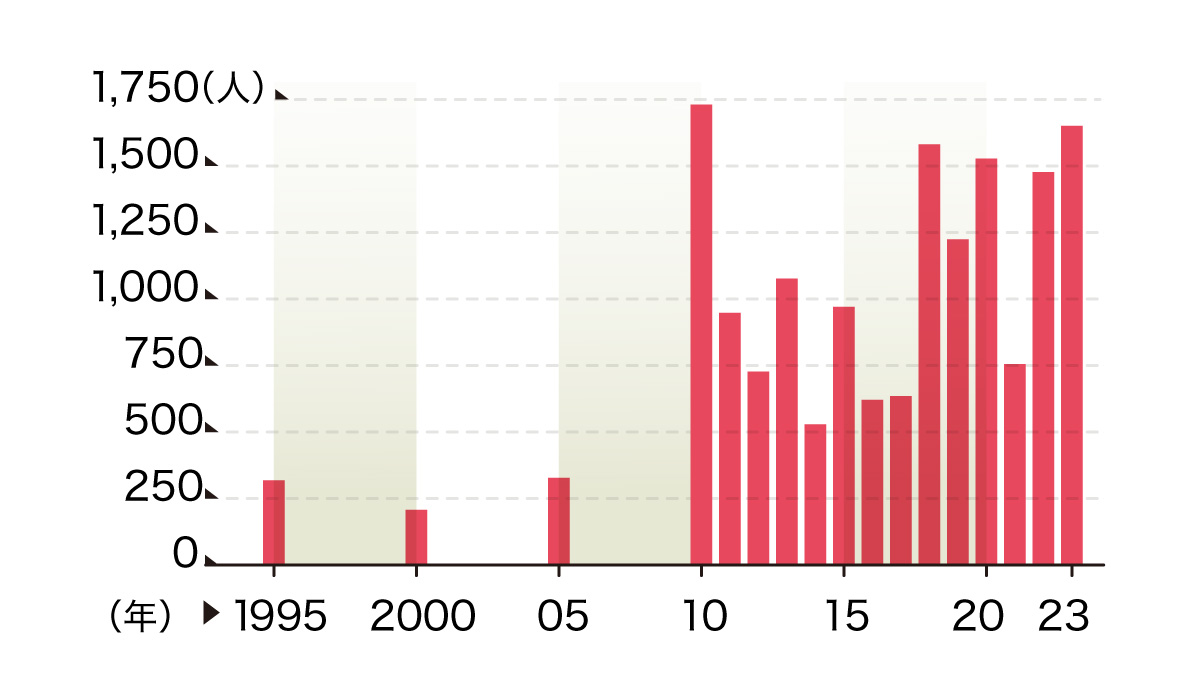

熱中症による死亡数の年次推移。

2010年以降に急増した後、小康状態を経て2017年以降再度増加。2020年代も高水準で推移している。

出典/人口動態統計(確定数)より(厚生労働省)

熱中症とは、体内に熱がこもることで、多くの臓器に障害をもたらす危険な状態のことだ。

かつては夏季の晴天下での発症が多かったため「日射病」とも呼ばれた。しかし、日中や屋外でなくても発症のリスクがあることから、いまでは「熱中症」の一語で括られている。

特に65歳以上の高齢者は、運動や屋外作業をしなくても発症する。そして統計上、最も多く発症する場所はなんと「自宅」。日中の外出を控えるだけでは、もはや安全の確保が難しいのだ。

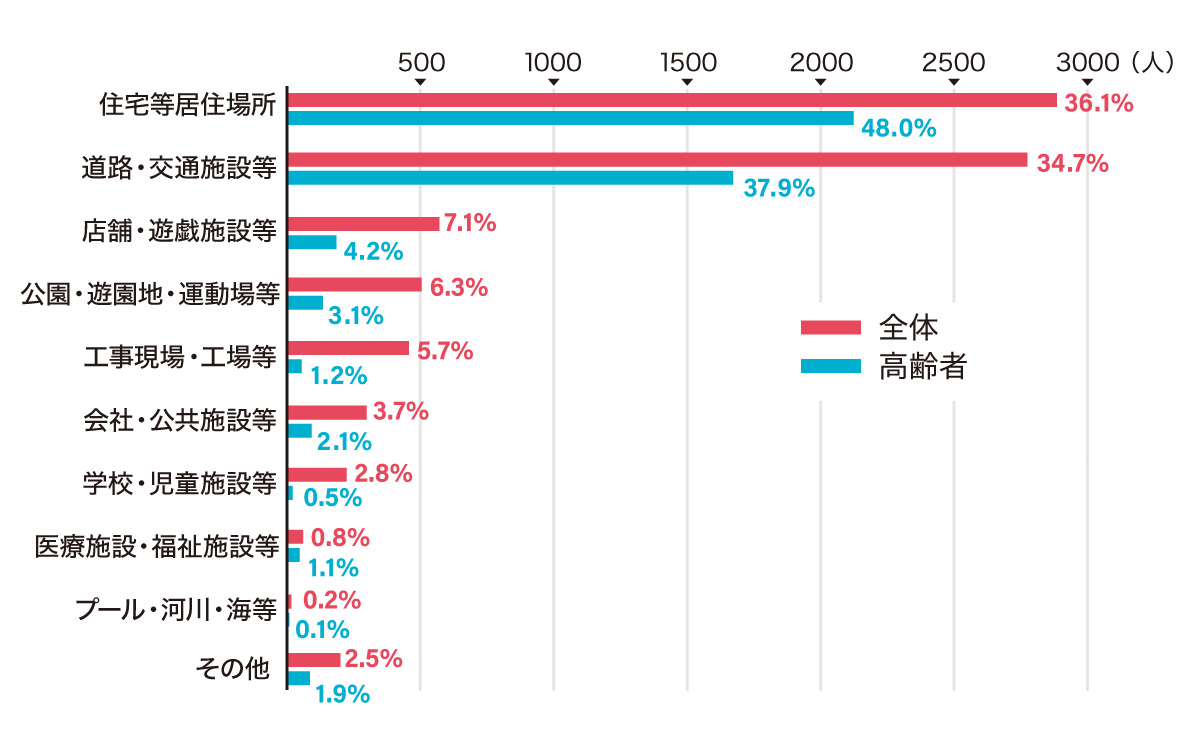

高齢者に一番危険なのは自宅。

救急要請時の発生場所は、直射日光にさらされがちな道路・交通施設等を抑え、住宅等居住場所が最多となった。65歳以上の高齢者に絞れば、住宅等居住場所が約半数を占める。

出典/東京都公式ホームページ(令和6年6月〜9月)

重症度の分類はⅠ〜Ⅳ度まで。最重症度では後遺症に苦しむことも。

熱中症の典型的な症状はめまいや失神(立ちくらみ)、生あくび、大量発汗、筋肉の硬直(こむら返り)など。このあたりまでがⅠ度に分類される症状。応急処置と見守りで何とか対応できるギリギリのラインだ。

さらに症状が進み、頭痛や嘔吐、倦怠感、虚脱感などが表れると、ただちに医療機関での診察・治療が必要なⅡ度となる。

さらに意識障害、痙攣、などを伴うⅢ度に進むと、即座に入院が必要。なお昨年の『熱中症診療ガイドライン2024』(日本救急医学会)からは、「注意を要し、積極的冷却が推奨される」という最重症のⅣ度が導入された。

最重症のⅣ度では、炎症性サイトカインが活性化。腸管のバリアが破綻することで腸内の菌や毒素が体内に回り、敗血症に近い状態に陥ることがある。また、浮腫を生じた小脳は萎縮することもあり、回復しても後遺症に悩まされる可能性がある。

ちなみに「上昇した体温を下げる」という目的で、市販の解熱剤を服用することはNG。感染症が原因の発熱と、熱中症による高体温は、生理学的経路が異なるからだ。臓器障害を悪化させる危険性もあるので、素人の判断での服用は避けよう。

そして「水が飲みにくい」「気分が悪い」と感じたら、躊躇なく救急車の手配を。判断を誤れば生命に関わるし、耐えれば快方に向かう病態ではないのだから。

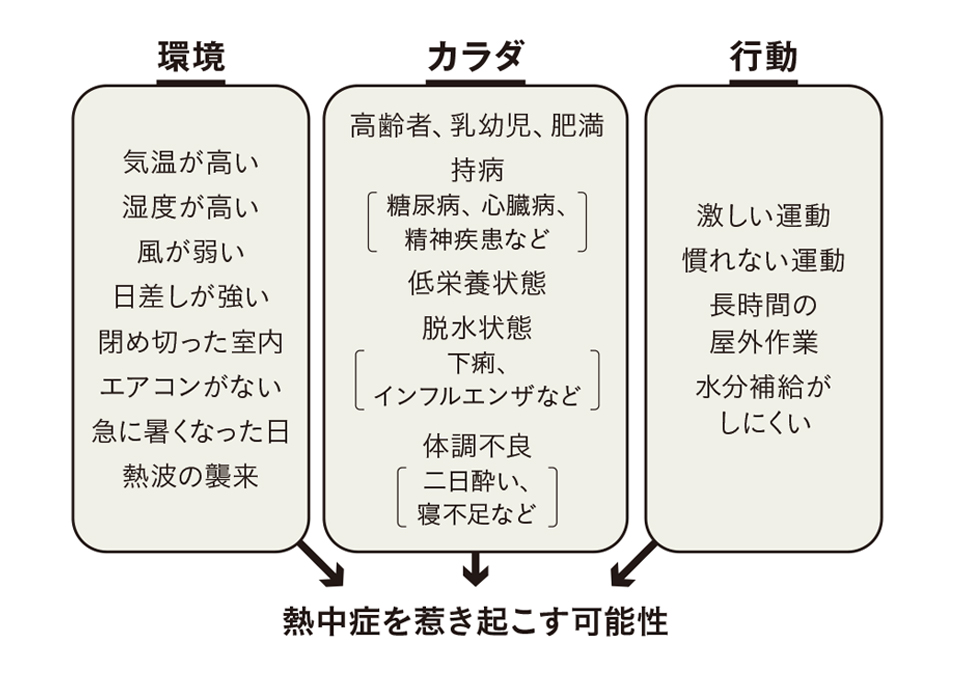

熱中症を惹き起こす条件。

暑熱環境にいた後の体調不良もすべて熱中症の可能性がある。運動時には高い気温だけでなく、高い湿度だけでも発症することがある。

出典/『熱中症』〜日本を襲う熱波の恐怖〜治療よりも予防が大切!! 熱中症の病態と救急医療(日本救急医学会 熱中症に関する委員会、昭和大学医学部救急医学/昭和大学病院救命救急センター・三宅康史)

その場しのぎではなく、年単位で「暑熱順化」を。

夏季の酷暑そのものは言わずもがな制御できない。だからこそ人間側が変わらねばならない。効率よく発汗し、カラダを冷やす能力を高めるには、暑さにカラダを慣らしておくことがマスト。つまり「暑熱順化」の必要がある。

暑熱順化の方法はさまざま。手っ取り早いのは、高温の環境における運動を習慣化することだ(後述するが、この方法はデメリットがある)。

1回30分程度のウォーキングや、15分程度のジョギングを週5回行う。サイクリングなら30分を週3回程度、数日〜2週間かけて屋外で実施すれば、一時的ながら暑さに強いカラダを得られる(日本気象協会推進『熱中症ゼロへ』より)。

運動によって暑熱順化を遂げると、発汗量は確実に増加し、冷却機能が高まる。加えて体温、心拍数が抑えられるようになり、体力が消耗しにくくなるのだ。

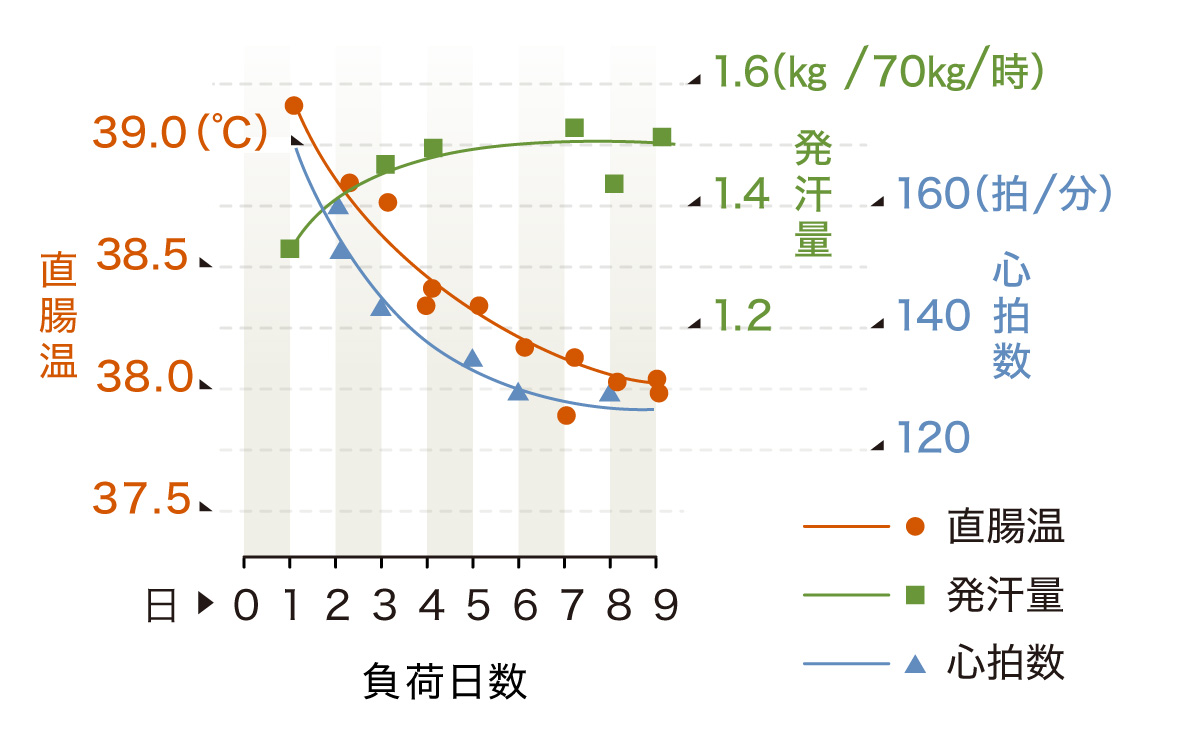

暑熱順化による直腸温、心拍数、発汗量の変化。

同じ強度の運動を行っても、暑熱順化によって汗を多くかきやすくなるので、深部体温(直腸温)、心拍数は上昇しにくくなる。

出典/Lind AR, BASS DE: Optimal exposure time for development of acclimatization to heat., Fed Proc, 22, 704-708, 1963

また、先述の運動習慣を身につけると、一時的に体温調節中枢がある視床下部で神経細胞の新生が盛んに。体温調節機能の柔軟性や適応力が高まる、という研究成果もある。

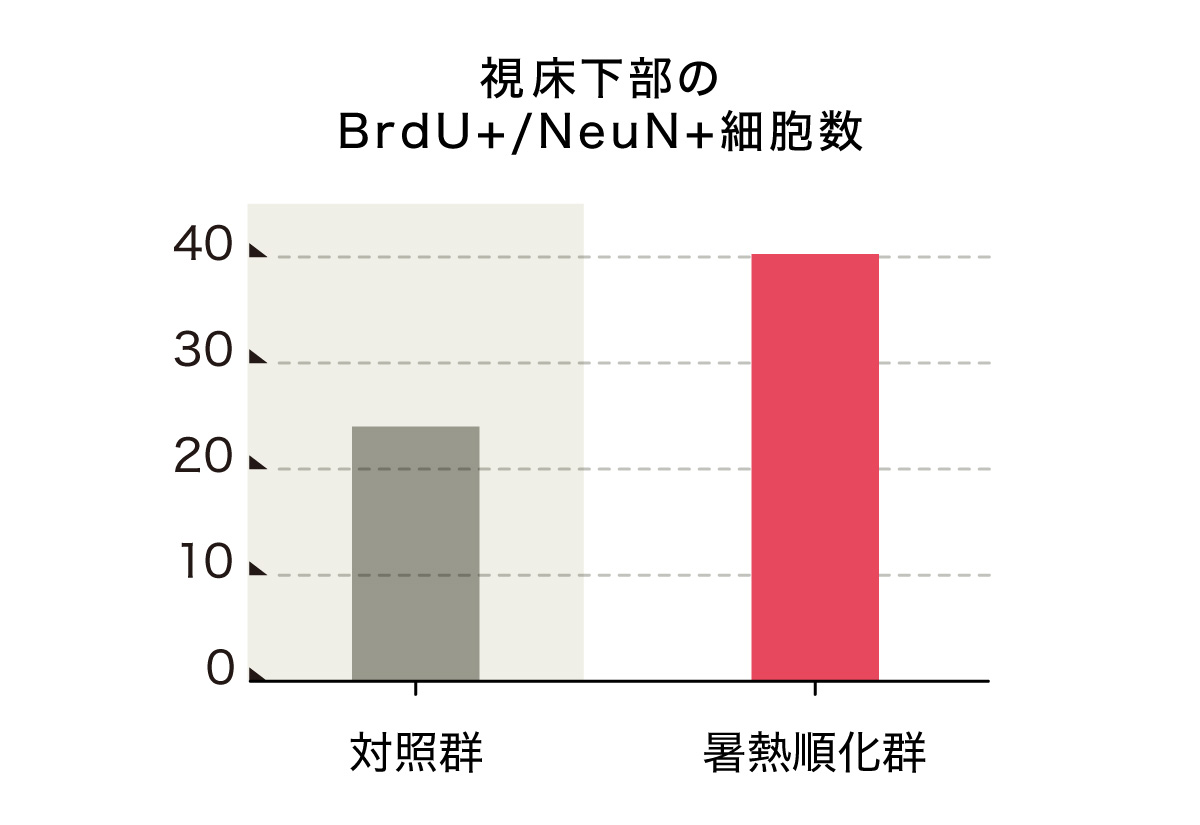

暑熱順化すると視床下部で神経新生が促進される。

暑熱順化したラットでは視床下部におけるBrdU+ /NeuN+細胞数が対照群に比較して顕著に増加した。※BrdU+/NeuN+(ブロモデオキシウリジン)は増殖中の細胞を検出する試薬。

出典/運動トレーニングによる暑熱馴化形成の中枢機序解明と熱中症予防への応用(科学研究費助成事業 研究成果報告書/松崎健太郎)

ただし、猛暑での運動で得られる変化はあくまで「一時的」なもの。暑熱順化の後に涼しい日が続いたり、汗をかかない日を過ごしたりすると、暑熱順化の効果は失われる(脱順化)。何より運動中に熱中症になってしまっては本末転倒だ。

夏が近づいてから暑熱順化するのでは手遅れ。ぜひ年間を通し、発汗を習慣化することをおすすめしたい。

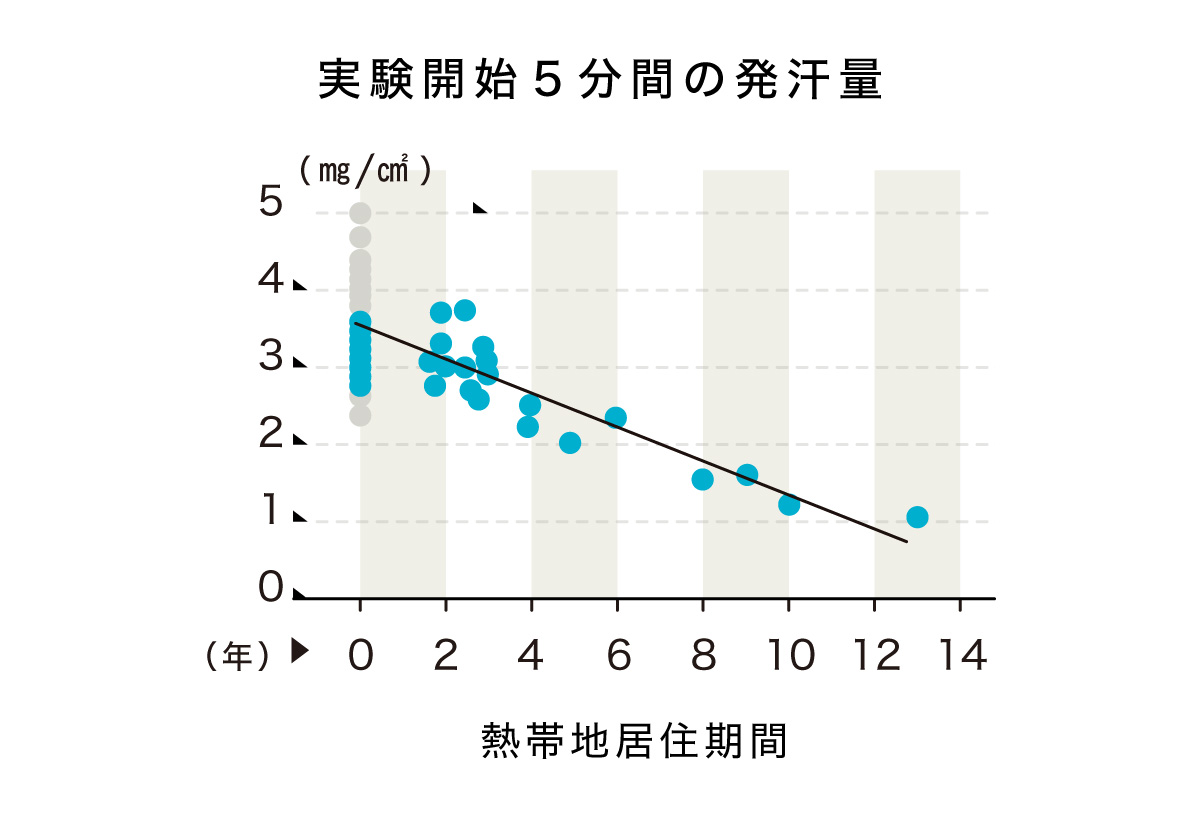

続ければ長期順化も夢ではない!

グレーの●は日本に居住する日本人女性。青の●は成人後に熱帯地に2〜10年間居住した日本人女性(帰国後3〜5週間以内に実験を実施)。熱帯地居住期間が長くなるにつれて発汗量は減り続け、熱帯地住民の発汗パターンに近づいていった。

出典/Prolonged residence of temperate natives in the tropics a suppression of sweating.(Jun-Sang Bae, Jeong-Beom Lee,Takaaki Matsumoto, et al. /Pflügers Arch, 453: 67-72, 2006)

あなたのカラダは大丈夫? 暑熱順化チェックをしてみよう!

最後に、自分のカラダが暑熱順化できているか、簡単なチェックをしてみよう。3点以下は要注意。「涼しくなったから」と言って油断せず、定期的に暑さへの耐性を身につけていこう。

1.入浴(シャワーだけでなく、湯船に入る)

- 2日に1回以上入浴している=3点

- 週に3日入浴している=2点

- 週に1、2日入浴している=1点

- 入浴することはほとんどない=0点

2.運動(汗をかく程度)

- 週に5日以上している=3点

- 週に3、4日している=2点

- 週に1、2日程度している=1点

- 運動はほとんどしていない=0点

3.その他の汗をかく行動(運動・入浴以外の行動。外出など)

- 週5日以上あった=3点

- 週3、4日以上あった=2点

- 週1、2日以上あった=1点

- 汗をかく機会がほとんどなかった=0点

合計点は?

●7〜9点

暑熱順化できている可能性が。ただし、熱中症対策は怠りなく。

●4〜6点

複数の習慣で発汗できている。継続こそ力。

●3点

発汗を習慣づけ、暑熱順化を目指そう。

●1〜2点

カラダが暑さに慣れていない可能性あり。熱中症に要注意!

●0点

カラダが暑さに慣れていない。暑熱順化を急ぐべし。

せめて2日に1回はシャワーだけでなく湯船に入っての入浴を。屋外での運動は実施時間帯に要注意。

出典/暑さに慣れて熱中症を予防しよう 暑熱順化ポイントマニュアル/熱中症ゼロへ(日本気象協会推進)を改変。