初心者必見!ダンベルトレの正しい始め方。

ダンベルをこれから手に取る人のために、ダンベルの選び方からメニューの組み方まで、トレーニングの指針を公開。これらの基礎を意識して継続すれば、いずれ成果につながる!

取材・文/井上健二 イラストレーション/三上数馬 取材協力/白戸拓也、加藤直之(ゴールドジム)、中村雅俊(西九州大学リハビリテーション学科理学療法学専攻主任、准教授)

初出『Tarzan』No.903・2025年5月22日発売

教えてくれた人

白戸拓也(しらと・たくや)/1963年、青森県生まれ。フージャース ウェルネス&スポーツ。元BODYPUMP/BODYCOMBATマスタートレーナー。法政大学卒業。大学卒業後、大手フィットネスクラブに入社。約30年在籍し、クラブマネージャーや教育担当などを歴任する一方、フィットネスの新たなトレンドを作るようなエクササイズプログラムを数多く開発。日本におけるレジェンドトレーナーの一人として一目置かれる存在。

中村雅俊(なかむら・まさとし)/西九州大学リハビリテーション学科理学療法学専攻主任、准教授。理学療法士、博士(人間健康科学)。2013〜23年の10年間において「Expertscape」によりストレッチ分野の世界No.1研究者にランキング。

1.ダンベルはリアル店舗で試しながら選ぶ。

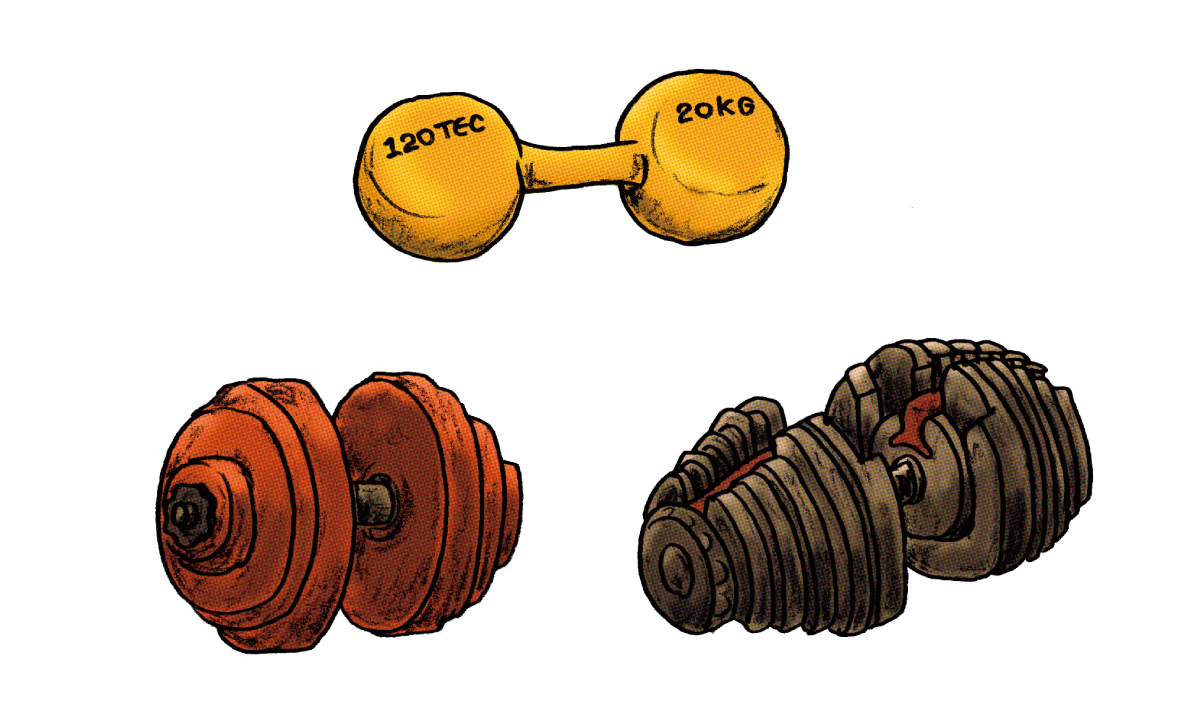

可変式では交換式が主流だったが、最近アジャスター式が増えてきた。定番の固定式の人気も根強い。触ってみてお好みで。

ダンベルには、昔ながらの鉄アレイのように重さが変えられない「固定式」と、プレートの入れ替えなどで重さが好きにカスタマイズできる「可変式」がある。

「ジムなら固定式をズラリと揃えられますが、自宅だと場所を取りコストもかかりすぎ。可変式の方が使いやすいでしょう」(パーソナルトレーナーの白戸拓也さん)

可変式には、プレートを入れ替える「交換式」と、ダイヤルなどのアジャスターで重さが設定できる「アジャスター式」がある。

交換式は、重さを変えるのにプレートを替えるひと手間はあるが、プレートを追加購入すればきめ細かいウェイトの増減が可能。

アジャスター式は重さ調節はワンタッチで楽チンだが、細かい重量の増減が難しいものもある。ダンベルは通販でも買えるが、できればリアル店舗で手に取り、使いやすさを確かめて決めよう。

2.フォームの練習は軽いダンベルで。

重さを追求するのは、正しい姿勢と軌道を保ち、ダンベルを完璧にコントロールできるようになってから。初めはごく軽いダンベルで。

フォームが崩れたらスポーツのパフォーマンスはガタ落ち。同様に筋トレもフォームが乱れたら、期待した成果は得られない。

それどころか特定の筋肉や関節にストレスが集中して故障を負うケースもある。それで出鼻を挫かれたら「ダンベルでカラダを変えたい!」という意欲もダウン。二度と筋トレと向き合えないかも。

ダンベルは自在に操れて狙った筋肉に思い通りの刺激が入れられる反面、フォームを学ぶのが難しい。結果を焦ると、急いで重たいダンベルにチャレンジしたくなるものだが、最初は軽い重さでフォームのマスターに努めるべき。

「ボディビルダーとして20年以上活動している僕でも、初めてのダンベルトレでは、軽めの重さで徹底的なフォームの習得からスタートします」(ゴールドジムの加藤直之アドバンストレーナー)

いわんや初心者においてをや!

3.同じ重さで鍛え続けない。

8kgが10RMだったとしても数週間で15回以上できるようになるはず。そうしたらプラス10%UPで9kgにしよう。

筋肥大には、一度に10回前後しか反復できない10RMで鍛えるのがベスト。10RMで鍛えるうちに、一度に10回以上できるようになる。こうした変化は筋肉が目に見えて肥大する前に起こる。なぜか。

筋肉は筋線維を束ねたもの。その動きは脳から延びる運動神経が制御する。運動不足だと筋線維と運動神経の意思疎通が悪く、脳の指令を運動神経が伝えても動員できる筋線維は限られる。でも、筋トレを続けると筋線維と運動神経のコミュが円滑となり、参加する筋線維が増える。だから、筋肥大が起こる前に筋力が上がるのだ。

遅れて筋肥大が本格化すると、筋力はどんどん上がる。それにつれて10RMも右肩上がりに。

「同じ重さで15回以上楽にできたら、10%ほど重さを上げるタイミング。つねに10RMをキープし続けましょう」(白戸さん)

4.初心者はコンバウンド系を中心に。

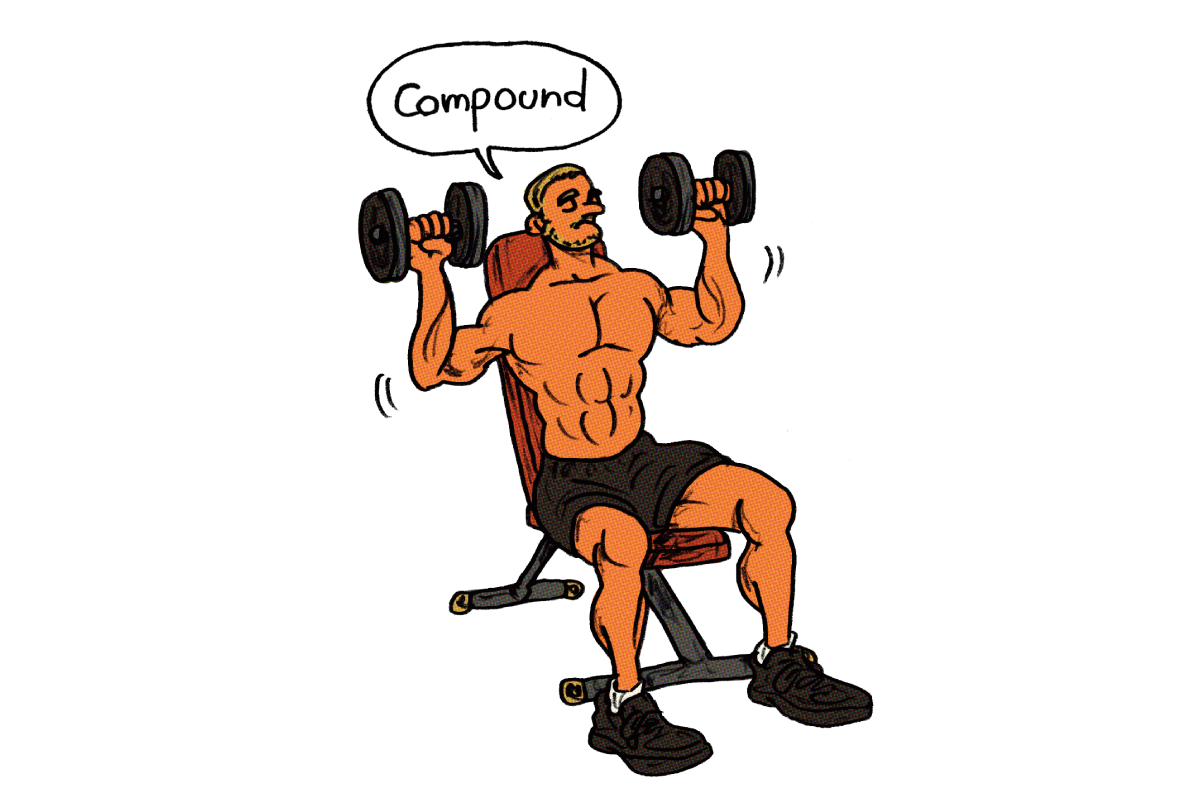

ダンベルプレスのようなコンパウンド系は複数の筋肉で複数の関節を駆動して一挙に強化できるためコスパもタイパもいい。

ダンベルトレを大雑把に分けると、コンパウンド種目とアイソレート種目がある。

コンパウンド種目は、複数の関節と筋肉を動かすもの。アイソレート種目は、一つの関節と筋肉のみを動かすものだ。ゆえに、少ない種目で多くの筋肉を鍛えたいならコンパウンド系、一つの筋肉をじっくり攻めたいならアイソレート系が向く。

「初心者は、コンパウンド系のダンベルプレス(胸、肩、腕)、ベントオーバーロウ(背中、肩、腕)、スクワット(お尻、太腿)の3種目だけで主要部位は網羅できます。それにアイソレート系で肩を鍛えるサイドレイズを加えた4種目が基本のキです」(加藤さん)

肩のダンベルトレには、ショルダープレスというコンパウンド系もあるが、軌道がダンベルプレスに似る。動きが異なり、新鮮な刺激が入るサイドレイズを選ぼう。

5.自らコントロールできる範囲で動かす。

ダンベルの軌道を自ら巧みに制御しながら、筋肉をいちばん伸ばしたところから、いちばん縮めるフルROMを心がける。

筋肉が動ける範囲=可動域を、ROM(Range of Motion)という。それを目一杯使うフルROMが最強。狙った筋肉をもっとも伸ばした状態(フルストレッチ)から、もっとも縮めた状態(フルコントラクション)にするのだ。一方、可動域の一部しか使わないパーシャルROMでは筋肉を満遍なく使えないため、トレーニング効果も限られる。

それ以外に、ROMを評価する視点がある。それがアクティブROMとパッシブROM。

「アクティブROMとは、自分の力で “自動的”に動かせる範囲。パッシブROMとは、他人やダンベルの重みなどを借りて“他動的”に動かせる範囲です。ROMはアクティブよりもパッシブの方が広がりますが、無理なく安全に筋肉を鍛えるには、アクティブの範囲内でダンベルをフルに使うことが重要です」(加藤さん)

6.休憩は疲れが取れるまで2〜3分。

自宅なら他人を気にせず、好きなだけ休息が取れる。2〜3セット目は8回以上できれば合格。いずれ10回できるように頑張ろう。

筋トレの鉄則は1セットで終わらず、3セットほど続けること。

ここで問題となるのは、セット間のインターバル(休息)をどれくらい取るか。一般的に、インターバルは60〜90秒と短めにした方が短時間で終わるし、成長ホルモンの分泌が促されて筋肥大は加速するという。

でも、ビギナーには60〜90秒はあっという間で短すぎる。休息が足りないと、筋肉は疲労からの回復途上。適切な重さでトレーニングできないこともあり得る。

「インターバルは2〜3分と長めに取り、完全にリフレッシュした筋肉で2〜3セット目もしっかり追い込んだ方がいい。僕も重たいダンベルプレスでは、5分休むこともあります」(加藤さん)

インターバルの大切さを知る加藤さんは、いまだに腕時計を使って休息時間をきっちり計測しているとか。その姿勢、見習いたい。

7.まずは週2回から始めてみる。

1つのルーティンは5〜6種目で構成する。元気なうちにフィニッシュできるよう、できれば30〜40分で終えるようにしたい。

厚生労働省は週2〜3回、世界保健機関(WHO)は週2回以上の筋トレを推奨している。

「週3回だと週2回と比べて運動量は1.5倍になりますが、結果にそれほど大きな差はない。初心者は週2回でいいでしょう」(西九州大学の中村雅俊准教授)

疲労を抜くため、最低1日は空けるべきだから、2〜3日おきに週2回やるプランを立てたい。

多くの種目を一度に済ませようとすると1時間以上かかる。トレーニング時間が長くなりすぎるとバテるし、集中力も切れてフォームが崩れやすい。そこで役立つのは「スプリットルーティン」という発想。数種目ずつ複数のルーティン(日課)に分割し、別々の日に行う方法だ。

一つの種目を週2回ペースで行うなら、2つのルーティンに分割。これを交互にやれば、全種目を1日おきに週2回ずつ行えるプランが立てられる。

8.できるだけスローに行う。

筋肉が引き伸ばされながら力を出すエキセントリック収縮は筋肥大効果が高い。その“美味しい”ところに時間をかけよう。

重さ以外に筋肉に肥大を促すシグナルがある。それが「TUT(Time Under Tension)」。TUTとは、筋肉がダンベルなどの抵抗を受けて張力(テンション)を発揮している時間のこと。同じ重さを用いるとしても、TUTが長くなるほど効く。1セット10回で、上げ下ろしに1回当たり3秒かけるなら、TUTは3×10=30秒。

「1セットでTUTを40秒、できれば60秒ほど取ると筋肉は大きくなりやすい」(加藤さん)

TUTを長くする際、筋肉でブレーキをかけながらダンベルを戻す動き(エキセントリック収縮)をよりスローで行うように意識するといい。TUTを40秒確保するなら、2カウントでダンベルを引き上げ、ゆっくり4カウントで戻す。2+4=6カウントで約4秒。これを10回続けるとTUTは40秒だ。

9.1週間で計何kg上げるかを考える。

TVは1週間単位で考えるのが現実的。TVを踏まえると、10RMで10回×3セットというスタンダードな方法以外に自由度が広がる。

鍛える部位で10RMは変わる。太い脚の種目の10RMが、細い腕の種目の10RMよりも重たいのは当然。しかも同じ種目でも、前述のように筋力の上昇につれて10RMも右肩上がりとなる。

そう考えると、超軽めから高重量まで、ジム並みにダンベルを用意することが求められる。アジャスター式でも自宅でそれだけのダンベルセットを揃えるのは至難。ならば頼りたいのがトータルボリューム(TV)という考え方。

「10RM×10回×3セットとTVが同じなら、軽めの重さでも筋肥大効果は同等です」(中村先生)

10RM=10kg×3セットを週2回ペースでやると、TV=10kg×10回×3セット×週2回=600kg。TVが600kgなら、仮に5kg×20回×3セット×週2回でも、筋肥大効果に大差はない。軽めのダンベルしかないなら、回数を増やしてTVを確保せよ。

10.軽いダンベルは自体重トレとうまく組み合わせる。

自体重トレ後、軽いダンベルで行う種目は、フォームが崩れてできなくなるまで続ける。合わせ技で筋肥大は促されるのだ。

ダンベルを買っても、自体重トレと金輪際決別しなくていい。軽めのダンベルしかない場合には、TV法以外のチョイスとして、ダンベルトレと自体重トレをハイブリッドするやり方もあるのだ。

たとえば、胸の大胸筋や肩の三角筋が標的なら、両者を鍛えるプッシュアップを「もうこれ以上できない」というくらいまで続けて追い込む。プッシュアップは、肩関節、肘関節、手首という3つの関節が稼働するコンパウンド種目。大胸筋と三角筋だけが使われているわけではない。そこで、少し休み、肩関節のみを使うアイソレート種目のダンベルフライで大胸筋だけ、同じく肩関節のみを使うサイドレイズで三角筋だけに刺激を与えてやる。

「プッシュアップで事前に疲労させていたら、軽めのダンベルフライやサイドレイズでも十二分に効かせられます」(白戸さん)