実は悪者じゃなかった?! コレステロールの“真の役割”。

「コレステロール」と聞くと身構えてしまう人も少なくはないはず。しかし、蓋を開けてみるとカラダ作りに必要不可欠な存在だった。今回はコレステロールについて知っておきたい基礎知識を解説する。

取材・文/井上健二 撮影/大内カオリ イラストレーション/三上数馬 取材協力/山下静也(りんくう総合医療センター理事長) 参考文献/動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版、The Japan Diet ダイジェスト版

初出『Tarzan』No.898・2025年3月6日発売

教えてくれた人

山下静也(やました・しずや)/りんくう総合医療センター理事長。大阪大学医学部卒業。大阪大学大学院総合地域医療学寄附講座教授などを経て現職。専門は脂質異常症、動脈硬化症など。日本動脈硬化学会動脈硬化専門医・指導医。医学博士。

コレステロールはそもそも善玉。細胞膜、ホルモン、ビタミンを作る。

“コレステロール”と聞くと身構えたくなる人が大半だろう。心臓病や脳卒中を招く動脈硬化の発端は、血管内に余計なコレステロールが溜まることだからだ。

でも、コレステロールは人体に必要不可欠。細胞膜、ホルモン、消化・吸収に関わる胆汁酸、ビタミンDなどの原料である。

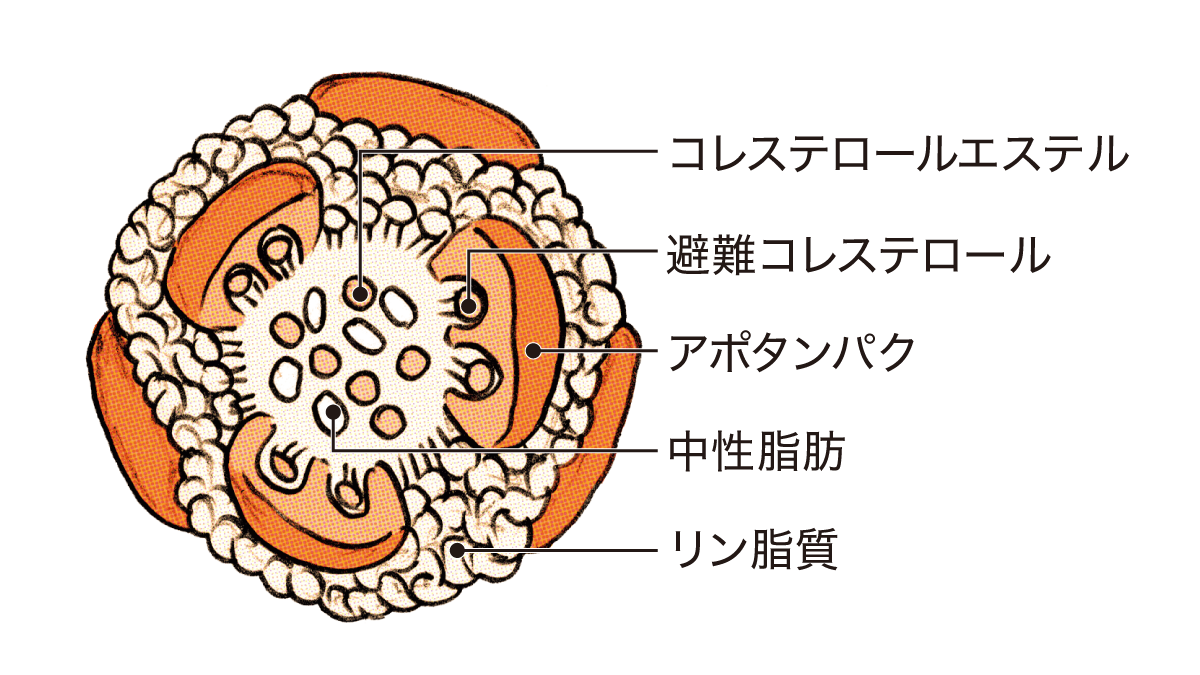

ただコレステロールも中性脂肪もアブラ。水に溶けにくいため、血液中を行き来するには“乗り物”がいる。

「それがリポタンパクと呼ばれる球状の粒子。表面はタンパク質などに覆われており、血液中に溶け込んでコレステロールや中性脂肪を運んでいます」(りんくう総合医療センター理事長の山下静也先生)。

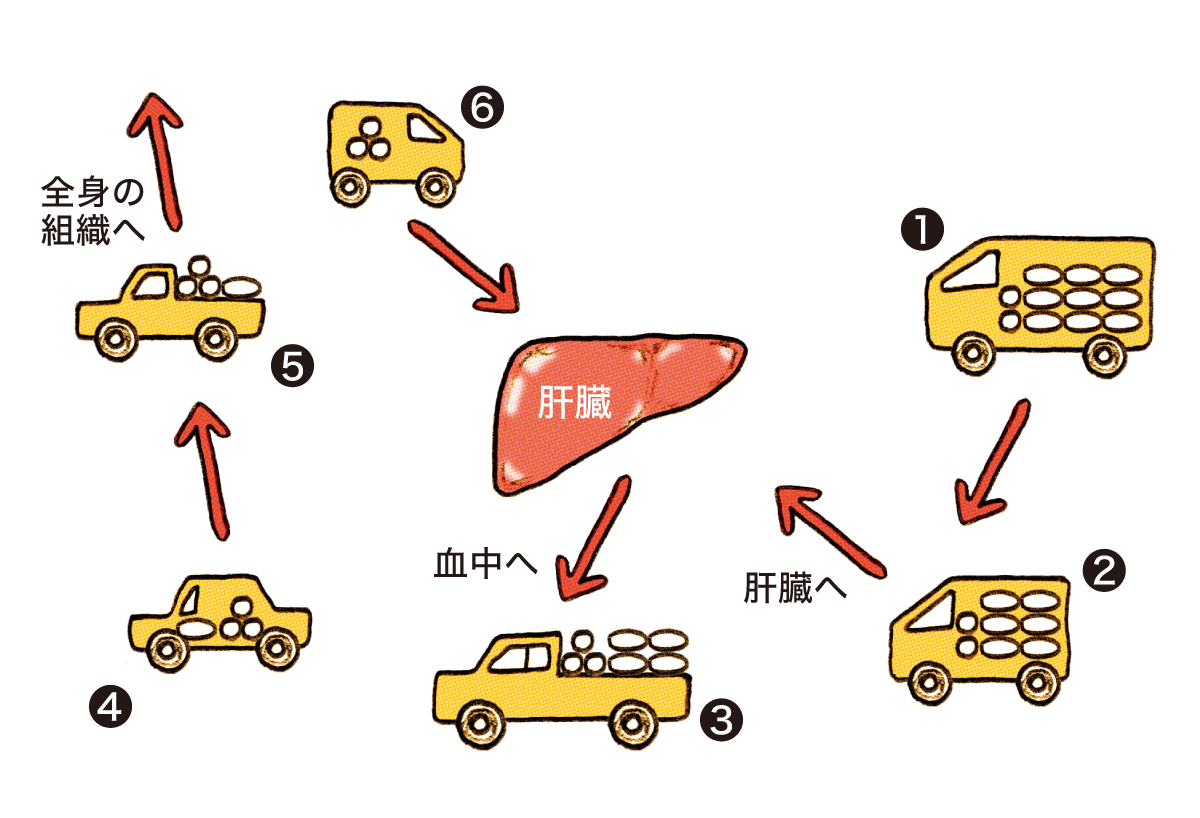

コレステロールには食べたものと作るものが辿るルートがある。

小腸で吸収された脂質がまず作るリポタンパクがカイロミクロン。筋肉や脂肪組織の毛細血管に潜む酵素リポタンパクリパーゼ(LPL)で、内部の中性脂肪は分解されて脂肪酸となり、エネルギー源に。

カイロミクロンが分解されて小型化したカイロミクロンレムナントは肝臓へ。以上が食べたアブラのルートで、以降は体内で合成されるアブラのルート。肝臓で作られたコレステロールと中性脂肪はVLDLで筋肉や脂肪組織へ。

中性脂肪がLPLで分解されて減るとLDLとなり、内部のコレステロールは各細胞の受容体にキャッチされる。最後はHDLが余分なコレステロールを肝臓へ回収する。

1.カイロミクロン

もっとも大きなリポタンパク。食べ物から分解・吸収した脂質を肝臓へ運ぶ。積み荷の大半は中性脂肪で少量のコレステロールも含む。

2.カイロミクロンレムナント

カイロミクロンの中性脂肪がLPLで分解されて小型化したもの。コレステロール比率が増える。レムナントとは「残り」という意味。

3.VLDL(Very Low-Density Lipoprotein)

超低比重リポタンパク。肝臓で合成された中性脂肪とコレステロールを筋肉や脂肪組織へ運んでいる。中性脂肪の比率が高い。

4.IDL(Intermediate-Density Lipoprotein)

VLDLがLDLへ代謝される途中の中間代謝物。LPLで中性脂肪が分解・代謝されて中性脂肪比率が減少。VLDLよりサイズも縮小。

5.LDL(Low-Density Lipoprotein)

低比重リポタンパク。積み荷の大半はコレステロールで動脈硬化の誘因にも。ここに含まれるのが、いわゆる悪玉コレステロール。

6.HDL(High-Density Lipoprotein)

高比重リポタンパク。最小のリポタンパク。余分なコレステロールを回収する。ここに含まれるのが、いわゆる善玉コレステロール。