「まだ誰も知らない、“ファーストハンド”の世界を探しに」|自分の旅のつくりかた。 Vol.02 青野利光(雑誌『SPECTATOR』編集・発行人)

旅は人生を彩る。旅に出る理由は人それぞれだけれど、自分にしかないテーマやモチーフを追い求める人は素敵だ。ふとしたきっかけから自転車で旅を始めることにした編集者が、"旅の先輩"を訪ね、その真髄を聞く連載。第2回は、時代の目撃者としてあらゆるカルチャーを発信する雑誌『SPECTATOR』編集長の青野利光さんを訪ねます。

取材・文/山田さとみ 写真/有本怜生

Profile

青野利光(あおの・としみつ)

1967年茨城県生まれ。雑誌『SPECTATOR』編集・発行人。大学卒業後、2年間の商社勤務を経て、1992年に山崎二郎、北沢夏音と『Bar-f-Out!』を創刊。1999年、『SPECTATOR』を創刊。2001年、有限会社エディトリアル・デパートメントを設立。渋谷区千駄ヶ谷、長野市を経て、2019年につくば市へ編集部を移転。

点と点を繋ぐ不思議な雑誌

今から10年近く前、たまたま代官山蔦屋書店に立ち寄ったとき、大きな赤いりんごのイラストが描かれた本がパッと視界に飛び込んできた。表紙にある文字は、雑誌名『SPECTATOR』と「コペ転」のみ。なんだろうと思い、手に取ってパラパラとページをめくってみた。

「コペ転」とは、常識を覆し、新しい視点をもたらす「思考転換のとき」を示す、「コペルニクス的転回」を短縮した言葉。導入部には、そんな説明が書かれていた。そして最初の特集では、15歳からヒッチハイクで旅をしている筆者が、13年間で300台以上の車に乗ったなかで最も影響を受けた、りんごの行商人について語られていた。

そのエピソードが妙に気になり、そのままレジに持っていって購入し、近くの公園で続きを読み進めた。ジャズピアニストだった男が、ふとしたきっかけでりんごの行商人になったというストーリーとその哲学だけでも十分に興味深かったが、さらに驚いたのは、彼が「三鷹の連雀通りに店を構えた」というエピソードだった。

この本を読む少し前、当時勤めていた雑誌の編集長が、その三鷹の連雀通りでりんご店を見つけて買い物をしたと話していたのだ。りんごの専門店なんて、そうたくさんあるものではない。この偶然は一体なんだろう。

「野生のレッスン」と書かれた表紙の『SPECTATOR』を手にしたときも同じだった。ふとページをめくると、「藤野町」という文字が目に入った。大学時代の友人が、その少し前に移住したことで気になっていた町が特集されていた。

さらに、アラスカを旅して帰国したあと、2005年に刊行されたアラスカ特集を読み返したら、旅の最後に訪れた町「ガードウッド」に暮らす若者についてのルポが載っていた。

そうやって『SPECTATOR』は、わたしのなかにある点と点を、時を越えて不思議に繋いでくれる。そして、これから歩く道の先を、すでに見据えているような存在だ。その鋭い視点や洞察力には感嘆するばかりだけど、それだけではない。もっと深い部分で共鳴するなにかが、いつも心に強く残る。

彼らは自分たちの足を使って世界を知り、感じたことを雑誌にして届けている。それは、わたし自身が編集者として目指すべき姿であり、旅をする理由そのものでもある。『SPECTATOR』は、ひとつの指針のような雑誌なのかもしれない。そんな想いが、いつの間にか心の奥に芽生えていた。

そこで、これまでの取材を通じて経験した旅について、ぜひ話を聞いてみたいと思い、編集長の青野利光さんに企画書を送ることにした。すると、「ご期待に添えるかわかりませんが、それでもよければよろこんで」という返信が送られてきた。

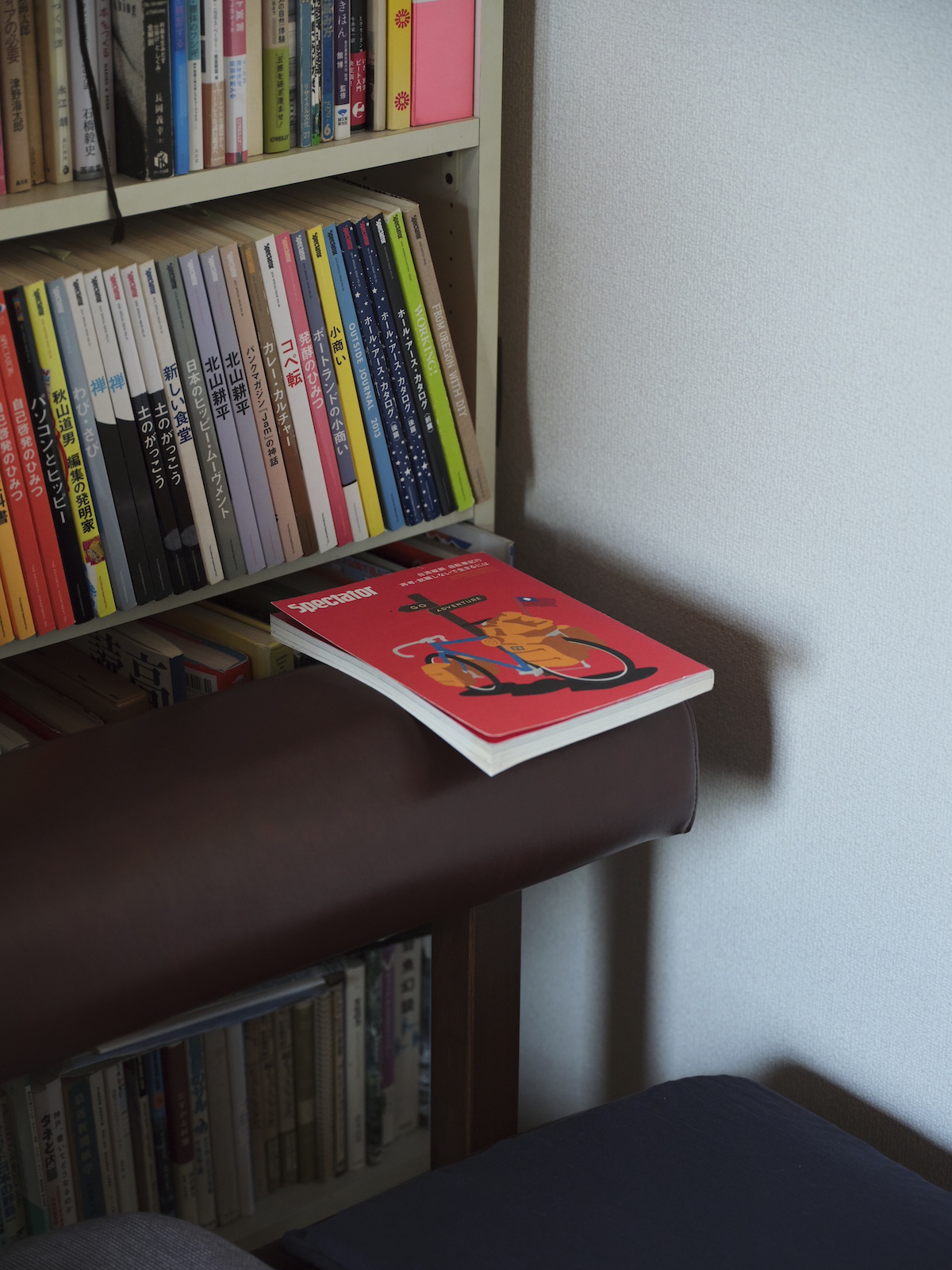

編集部の本棚には、過去の『SPECTATOR』が並ぶ。2011年刊行の第23号は、「台湾縦断 自転車旅行」。これまでにも自転車に関する記事が多く掲載されており、旅と自転車の関係の深さがうかがえる。

旅は、世界と繋がるための手段。

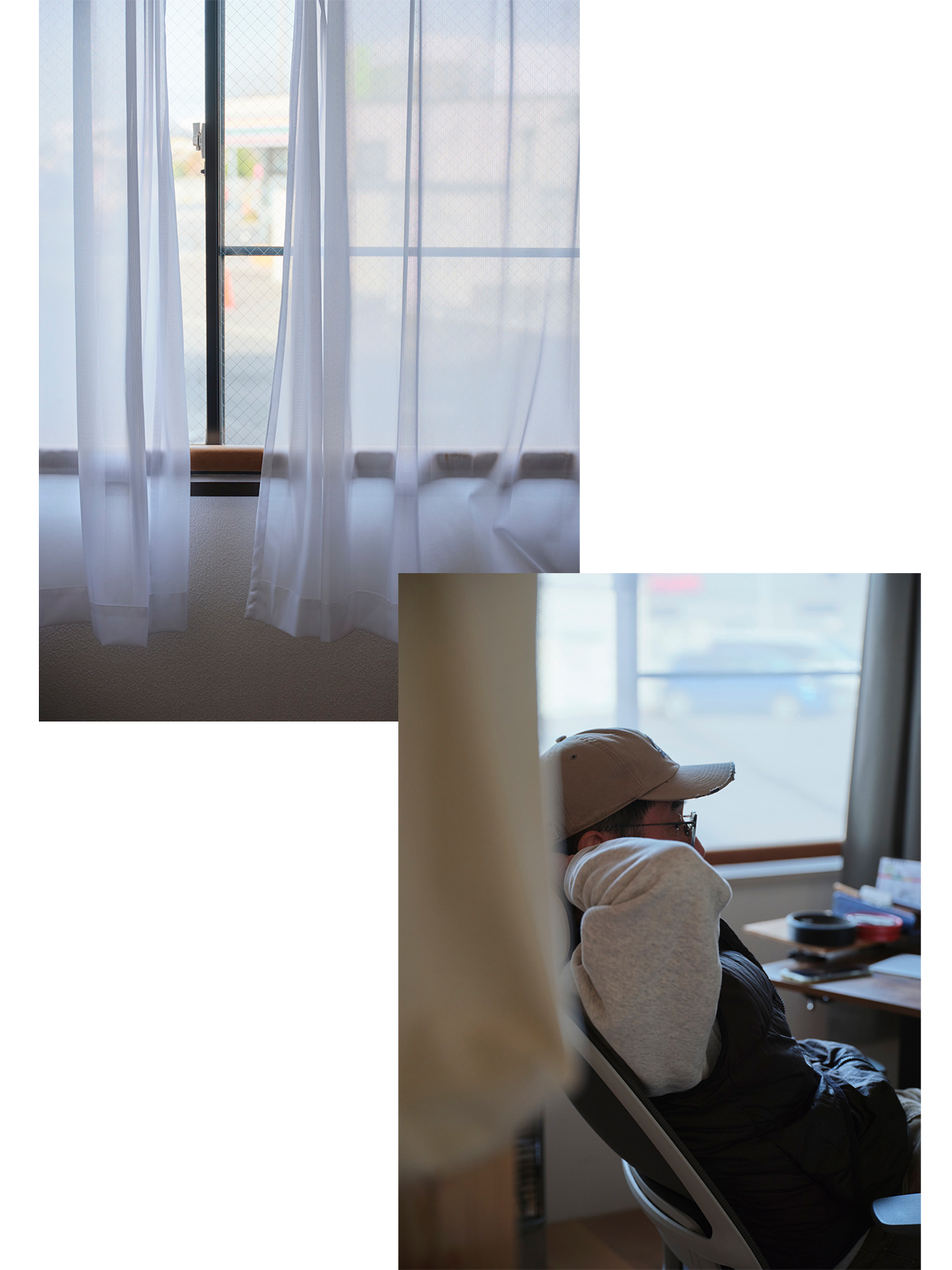

東京は秋葉原駅から、つくばエクスプレスで約1時間。つくば駅からタクシーに乗り、広大な研究機関が点在する敷地を横目に、15分ほど走ると『SPECTATOR』編集部がある。編集部といっても、基本的には青野さんの作業場所と在庫の保管場所として機能し、もうひとりの編集者である赤田祐一さんは東京で仕事をしているという。

そんな編集部に到着すると、青野さんは温かいコーヒーを淹れて迎えてくれた。

「僕の話で、取材になるのかな?」

インタビューを始めようと席についたとき、青野さんはそう口にした。『SPECTATOR』は、旅雑誌ではない。だから、「自分らしい旅をする先輩として話を伺いたい」という依頼に、いささか戸惑っていたのかもしれない。そこで、まずは青野さんが初めて体験した旅について尋ねてみることにした。

「学生の頃から海外を旅することに興味があってね。大学1年のとき、1ヶ月かけてサンフランシスコからニューヨークまでアメリカを横断しました。本当はバスで移動するつもりだったけど、途中で面倒くさくなって飛行機に乗っちゃった(笑)。それでも、ビートニクスのように流れに身を任せて旅をしてみたいと思ったのが、初めてのひとり旅。大学2年になって、今度は夏休みにイギリスで2ヶ月ほど部屋を借りて、生活をするように旅をしましたね」

若い頃にする放浪のような旅は、その後の人生に大きな影響を与えるものだと思う。そして青野さんは、雑誌作りに繋がる重要な出会いも、学生時代にあったと話してくれた。

「雑誌を作り始めたのも、その頃。アルバイト先で、山崎二郎くんと出会いました。彼は詩に興味があり、アレン・ギンズバーグや、いとうせいこうさんのような作品を載せる媒体を作りたいと言っていたんです。当時、月に一度クラブイベントをオーガナイズしていたのですが、僕も雑誌作りに興味があったから、2人でそのイベントのフライヤーを作ることに。『Press Cool Resistance』と名付けた詩やコラムなどを載せたフリーペーパーで、これが僕らの雑誌作りの始まりでした。それが楽しくて、もっと本格的にやろうと、大学4年のときに音楽誌『Bar-f-Out!』を立ち上げました。卒業後の2年間は商社に勤めながら。会社には悪いけど、納品書の書き方くらい覚えておくか、という気持ちで就職したんです。電車で『週刊文春』なんかを読みながら通勤して、上司のゴタゴタを見て大人ってこうやって揉めるのかと学び、新橋へ飲みに連れていってもらって、社会ってこういうもんか、楽しいなと思っていました(笑)」

社会勉強のために就職したという、世の中を俯瞰して見つめるその姿勢には、よそ者としての傍観者の目線がある。それは、どこか旅人の精神を感じさせながら、編集者としての視座も垣間見えるような気がした。

創刊当初の『Bar-f-Out!』。今も山崎二郎さんが編集・発行人を務め、刊行を続けている。

学生時代に手がけた、フリーペーパー『Press Cool Resistance』。

そして青野さんは、1992年に商社を退職し、山崎二郎さんと北沢夏音さんとともに会社を設立。『Bar-f-Out!』の制作に専念するようになった。

「音楽誌として、同世代のミュージシャンから生の声を聞くのは悪くないんだけど、プロモーション的なインタビューには興味が持てなかった。もっとその人の本質に迫る記事を作りたくて、僕は音楽以外のページを担当していたんです。その後、〈BEAMS〉から依頼を受けて、パリをテーマにした『Bar-f-Out!』の別冊を制作することに。『Purple』や〈BLESS〉を取材したり、トランスパーティをオーガナイズする人たちを訪ねてルポを書いたり。翌年にはロンドン版を制作することになり、2ヶ月ほど滞在して、『Dazed & Confused』や、マイケル・コッペルマンなどのアーティストの取材、ファッション撮影もしました」

この海外取材の経験から、雑誌作りへの意欲が確かなものになっていったという。

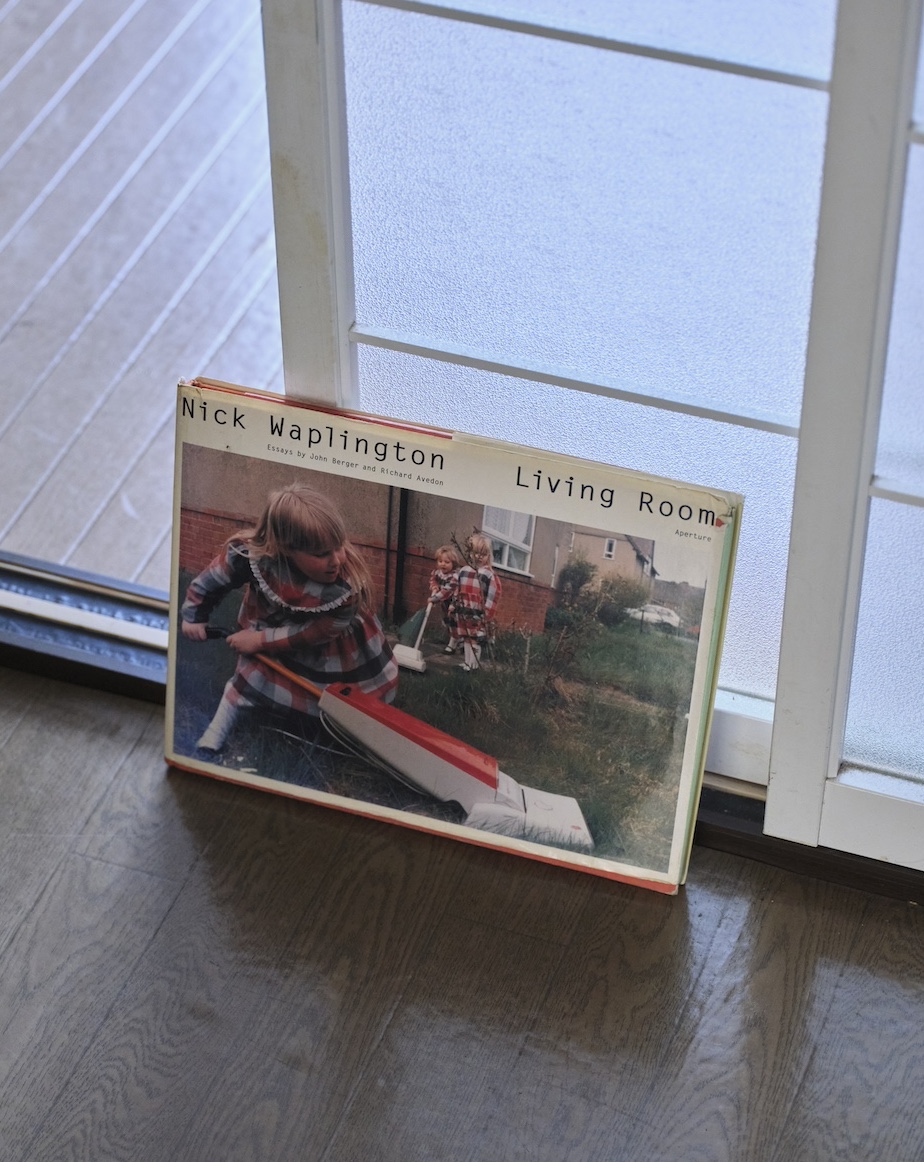

「その頃、仕事を通じてフォトグラファーのニック・ワプリントンと出会い、イギリスにある彼の家にも滞在したんです。彼自身も、被写体の暮らしに溶け込んで撮影をするアーティスト。昼間はダラダラ散歩して、夕方にはパブで酒を飲み、夜はクラブで遊ぶ。彼と過ごすなかで、その土地に住む人たちと時間を共有する旅こそが、カルチャーの本質を知る鍵だと気が付いた。そうしなければ辿り着けない視点があるし、それなりの時間を割かないと深い理解には至らない。その経験を経て、新しい雑誌を作ろうと『SPECTATOR』を立ち上げました」

ニック・ワプリントンの写真集『Living Room』。ノッティンガムに暮らす2つの労働者階級の家族と親しくなり、4年間に渡り、彼らの人生を記録し続けた1冊。

最初に青野さんが戸惑っていた気持ちが、少しずつわかってきたような気がする。旅の先には、未知なる世界が広がっていて、それを日本へ持ち帰り、雑誌という形で表現する。それはつまり、青野さんにとって旅は目的ではなく、あくまで世界と繋がるための手段に過ぎないと感じているからではないだろうか。

「ニュージャナリズムやゴンゾー・ジャーナリズムではないけれど、自分がおもしろいと思った場所へ行って、正直な気持ちを書けば、読んでくれる人はいるんだなって確信が得られたんです。その後、またイギリスに1ヶ月ほど滞在して、ニックと一緒にグラストンベリー・フェスティバルに行き、まったく知らないカルチャーの世界に飛び込んだ。そこにはクラブキッズやニューエイジヒッピーがいて、朝になるとストーンヘンジに集まり、マリファナを吸いながら太鼓を叩いている。ヒッピーの残党のようなイギリス人がいることに驚きました。こうした世界がおもしろくて、日本ではまだ知られていないカルチャーを雑誌のメインコンセプトにしようと考えるようになりました。他の雑誌には載っていないものを探しに旅に出る。それが僕たちのスタイルになっていったんです」

こうした旅で得た経験から新たな価値観を提示し、読者の心に問いかける。その欠片たちが、わたしの心に深く響き、読後も静かに残り続けていたものの正体にちがいない。

創刊から4号目までは、特に試行錯誤を重ねたという。ロゴのデザインや判型の変化にも、その跡が色濃く表れている。

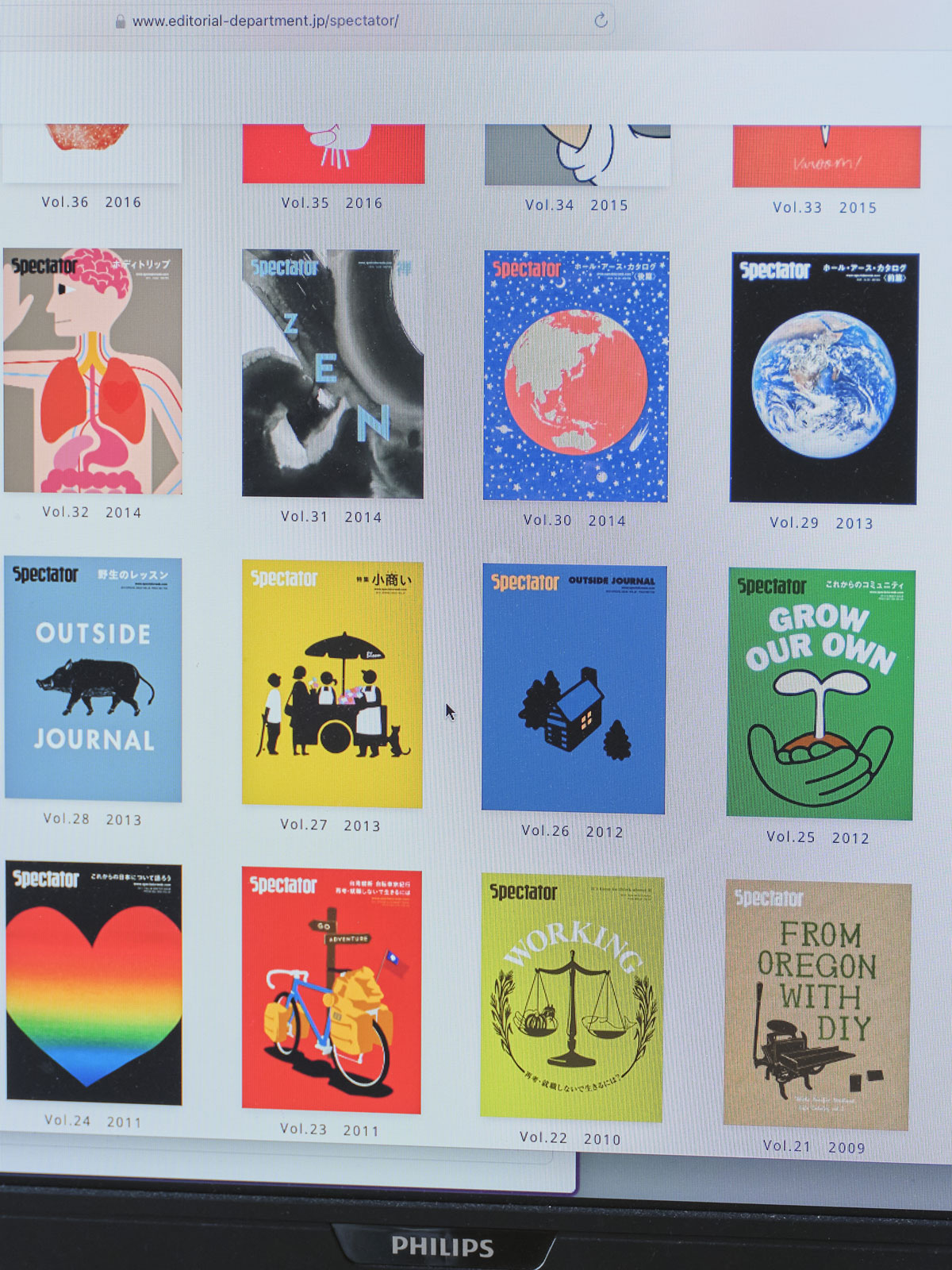

2010年代に入ると、『SPECTATOR』は次第に人間の内面への探求を深めるようになり、その視点はより多角的な広がりを見せていった。冒頭で触れた「コペ転」や「野生のレッスン」も、この頃に刊行された特集のひとつだ。

「40代くらいまでは、知らない海外の地へ行くことが楽しかった。でも、人の心の中にもまた別の世界が広がっているんですよね。たとえば、『禅』や『ボディトリップ』の特集は、体の内側への旅ともいえるし、『発酵のひみつ』を取材することは、そこに関わる人たちのカルチャーを掘り下げていくようなもの。そうやってテーマを絞って深く追求するのもいいかもしれないと考えるようになりました」

2010年以降の表紙。東日本大震災を経て、次第に人間の内面への探求を深める特集が増えていった。

ひとつのテーマを深く探求する。そのアイデアは、どのように見つけ出しているのだろうか。

「自分にしかできないことをやるってことかな。文章を書くとき、まだ誰も手をつけていない、“ファーストハンド”が最も貴重だといわれるじゃないですか。本を読んだり、リサーチしたりして、とにかくそれを探し出す。そして僕らは、そのテーマに“飛び”があるかどうかも話し合うんです。発想がぶっ飛んでいるか、もしくは読むと思わず飛ばされるような感覚があるか。その2つがあれば、雑誌として形になる。これだけ物や情報が溢れていると、普通のことをやっても仕方がないからね」

『SPECTATOR』は、今年で26年目を迎える。創刊当初から変わることなく、年に2〜3冊の発行を続け、昨年からは新たに書籍の制作も始めた。その原動力には、年齢を重ねても尽きることのない、青野さんの探求心がある。

「今はフライフィッシングが楽しいです。ウェーダーを履いてひとりで川にズブズブ入っていくんだけど、それだけでも探求心を掻き立てられる。知らない景色に出会ったり、田舎の旅館に泊まって、つげ義春さんの漫画の中にいる気分になったり。フライを巻くにしても、うまくいかなくて無駄にすることは多いけど、それでも誰かに教わるんじゃなくて、試行錯誤しながら自分でできたときの達成感はなににも代え難い。その万能感が、自分をまた突き動かすんです。あそこまでいったら、なにかができるかもしれないなってね」

行き先はいつも、まだ誰も踏み入れていない場所。

「僕のやっていることは、旅じゃない気がするけどな」

インタビューの終わりにも、青野さんはそう言った。そのとき、わたしのなかでひとつの確信が生まれた。旅の本質は、ただどこかへ足を運ぶことではなく、その経験を通じてなにを感じ、なにを得るのかにある。

だから、編集者は書くために旅をするわけではないし、旅をしたから書くわけでもない。未知なる世界を探求する、その行為のなかに旅がある。そこで必然的に生まれる文章を紡ぎ、本を編む。その過程すべてが旅であり、その旅こそが編集者の仕事なのだ。

わたしは、自転車でしか踏み入れられない世界があると知ったときから、旅をやめられずにいる。それがどこまで続いているのか、まだわからないから。だから次も、行ったことのない道を選び、自分にしか辿り着けない場所まで漕いでみようと思う。

まだ誰も知らない、“ファーストハンド”の世界を探すために。