「深淵の先に辿り着いた、偶然の写真と旅のかたち」|自分の旅のつくりかた。 Vol.03 石川直樹(写真家)

旅は人生を彩る。旅に出る理由は人それぞれだけれど、自分にしかないテーマやモチーフを追い求める人は素敵だ。ふとしたきっかけから自転車で旅を始めることにした編集者が、"旅の先輩"を訪ね、その真髄を聞く連載。第3回は、10代のころからあらゆる旅を続け、2024年には世界の8000メートル峰全14座を登頂した写真家・石川直樹さんを訪ねます。

取材・文/山田さとみ 写真/上澤友香

Profile

石川直樹(いしかわ・なおき)

1977年、東京都生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。人類学、民俗学などの領域に関心を持ち、辺境から都市まであらゆる場所を旅しながら、作品を発表し続けている。2008年『最後の冒険家』で開高健ノンフィクション賞、2011年『CORONA』で土門拳賞を受賞。

どうして、ずっと旅を続けられるのだろう?

おそらく、わたしが初めて読んだ石川直樹さんの著書は、『最後の冒険家』だったと思う。町役場に勤めるひとりの男性、神田道夫さんが熱気球で太平洋横断に挑んだ。その挑戦に石川さんが同行し、つぶさに記録した一冊だ。

手作りの熱気球に、自分の夢をすべて乗せた神田さんとともに、壮大な空の旅へ飛び立つ。文字通り、命を懸けたその冒険譚は、すぐにわたしを魅了した。

どうして、そんなことができるのだろう。わたしにも、そんな挑戦に憧れる気持ちはある。けれど、実際に行動に移す人と、憧れのままでとどまる人には、どんな違いがあるのだろう。

その次に、石川さんが学生時代に参加した、北極から南極までを人力で踏破するプロジェクト「Pole to Pole」での体験を綴った『この地球を受け継ぐ者へ』を読んだ。読み終えたとき、何かモヤモヤとした感情が胸に残ったことを、今でも覚えている。

そのとき、わたしはもう大人になっていた。大学生のときにバックパッカーとして旅をした後、雑誌の編集者という職に就き、これ以上に楽しい仕事はないと思っていた。だから、後悔とは違う。けれど、“ずっと旅を続ける人生”があることを目の当たりにして、心の奥が大きく揺れたのだ。

石川さんは、17歳でインドとネパールをひとりで旅して以来、空、海、山、極地と、地球上のあらゆるフィールドを、30年ものあいだ、変わることなく旅し続けている。

どうして、そんなことができるのだろう。ずっと、それが知りたかった。

2024年、石川さんは、世界にある8000メートル峰の全14座に登頂を果たした。しかも、そのすべてを中判のフィルムカメラで記録している。山頂の景色だけではない。旅の中で見たもの、出会ったもの、感じたことすべてが、一枚一枚に詰め込まれている。

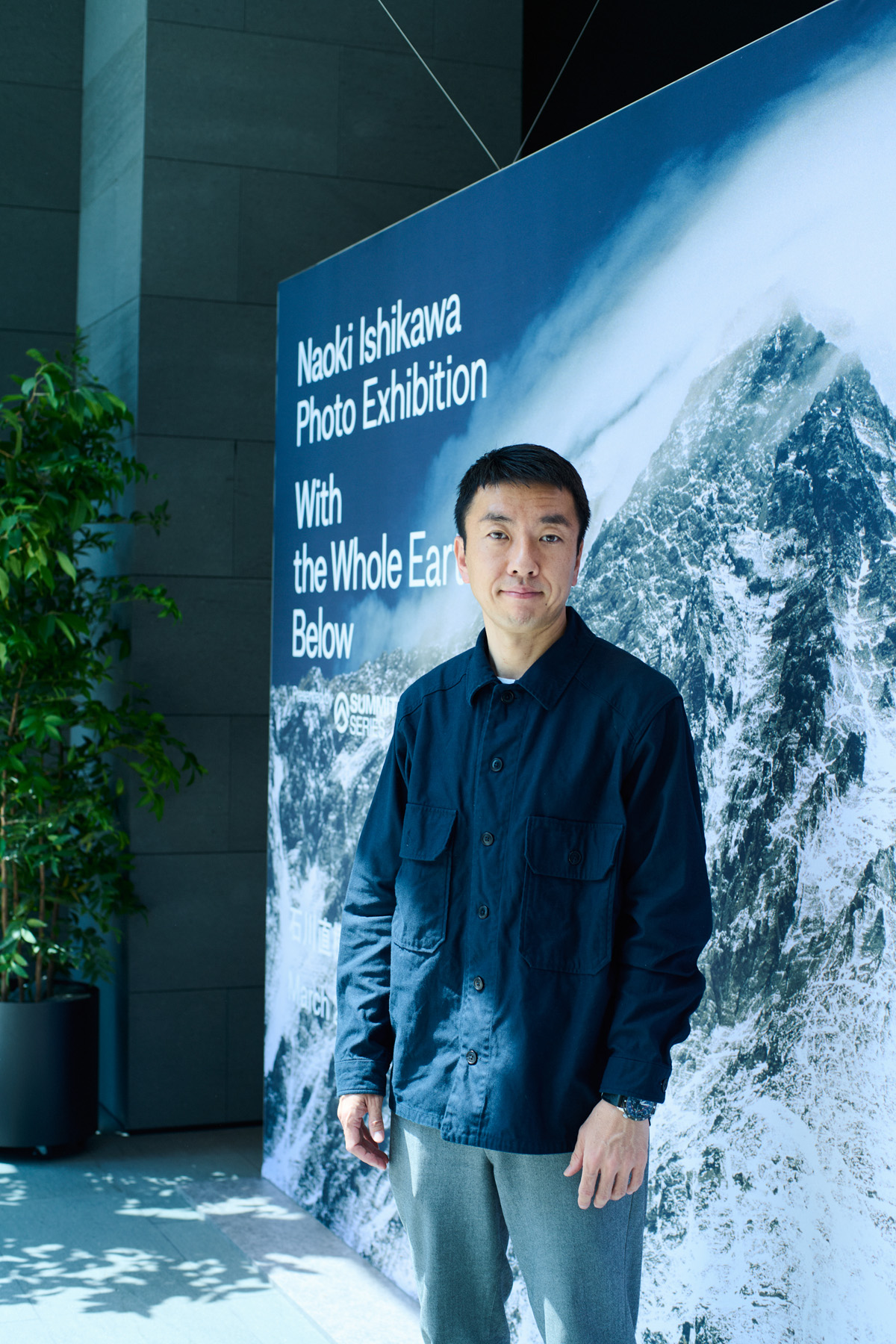

この連載で、ぜひ話を聞かせてほしい。そう依頼したとき、ちょうど14座登頂の旅で撮影した写真を展示する個展『With the Whole Earth Below』が開催されていた。会場は、青山にある〈ゴールドウイン〉の本社。 石川さんが、今回の取材の場として、そこを提案してくれた。

どうやって、人生を懸けて旅を続けてきたのか。その問いを胸に、会場へ向かった。

2025年4月20日まで開催されていた写真展。石川さんがヒマラヤ遠征で撮影した56点が並び、山岳文化や登攀の記録が映し出されていた。

山に登るのは、写真を撮るため。

どれだけ取材の経験を重ねても、この緊張が和らぐことはない。前日の夜はほとんど眠れないし、吐きそうなくらいに気持ちがざわつく。期待が大きければ大きいほど、同じくらい憂鬱な気持ちにもなる。

重たくなった心を引き連れて、会場へ入った。都会の真ん中に、ヒマラヤの山々が鎮座している。とても静かに、そして力強く、その姿が写し出されている。剥き出しの自然は、ありのままの自分を再認識させるように、緊張でこわばった小さな存在をまるごと包み込む。なんて贅沢な空間なのだろう、と思った。

石川さんの写真を見ていると、次第に山が自分を見つめ、内面を見透かされているような気持ちになってくる。

約束の時間より少し早く、石川さんが会場に現れた。初めましてと挨拶を交わし、まずは撮影をしながら、今回の展示について話を聞いた。

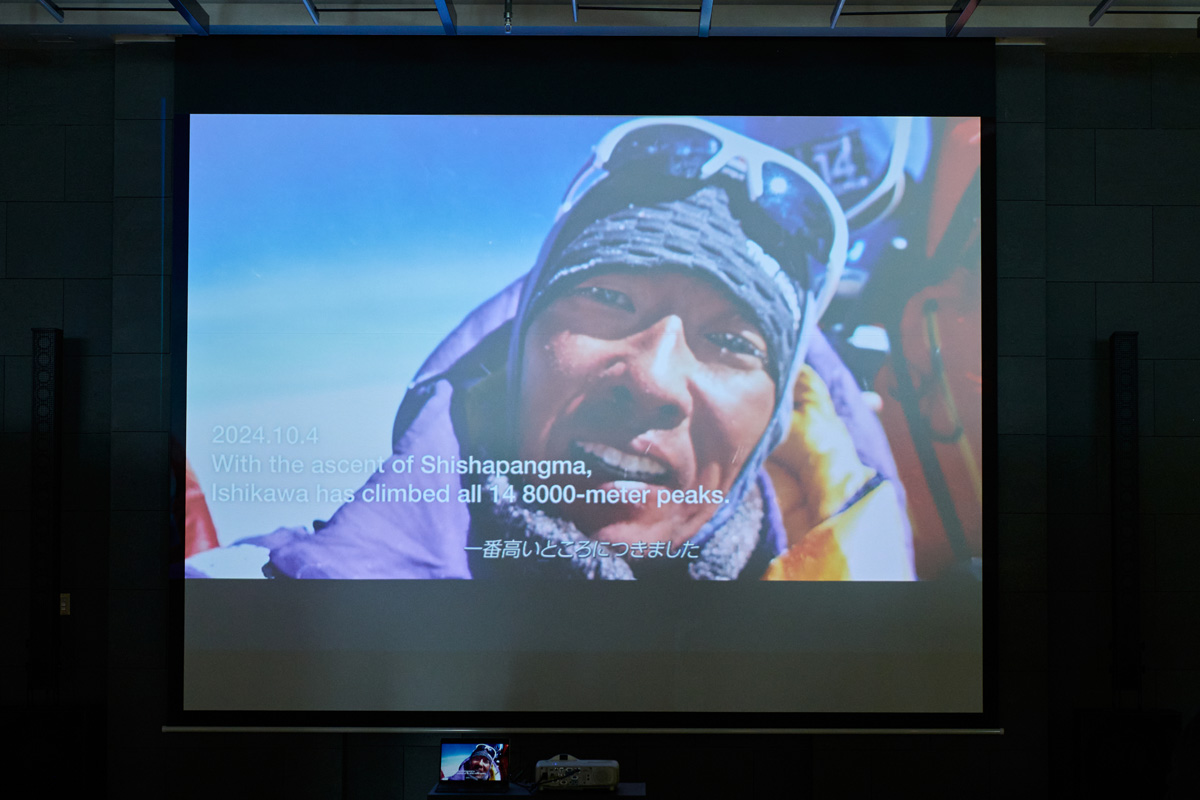

「世界には8000メートルを超える山が14座あって、僕はそのすべてを、23年間かけてひとつずつ登りながら撮影してきました。そして、去年の10月にようやく、それが一区切りしたところです」

石川さんは2001年に初めてエベレストに登頂し、ヒマラヤの魅力に取り憑かれた。記録にはこだわりがなかったが、新世代のシェルパたちに感化され、彼らとともに登ることに意義を感じ、次第に14座登頂を目指すようになった。

エベレスト、K2、ナンガパルバット……。名前を聞くだけで、その過酷さがにじむ。登頂するだけでも並大抵のことではない。ましてや、カメラを構える余裕などない状況も、きっと幾度もあったはずだ。それでも、撮れなかった、失敗したという経験は、これまで一度もないという。

「どの山も本当に大変なんです。8000メートルを超えると、体はおかしくなってくるし、カメラを取り出すだけでもつらい。でも、僕は写真を撮るために登っているから、撮れなかったっていうことは、今までに一度もないですね」

写真を撮るため、山に登る。失敗を避けるには、事前にどこまでイメージを描いているのだろうか。

「ほとんど考えてないですね。少しはあったとしても、イメージしていたものが撮れない方がむしろいい、というか、期待以上のものに出会えたときの方がうれしい。こういうものを撮りたいと思って撮ったときって、いちばんおもしろくないんです。ただ自然と歩いていって、偶然に出会ったものをパシャパシャ撮るだけ。だから、天候待ちのために粘ったり、目指すイメージを追い求めたりもしません。天気が悪ければ、天気が悪い写真を撮る。曇って何も見えなければ、それを撮る。そのときどきの状況次第で、おもしろい写真が生まれるんです」

標高8163メートル、世界第8位の高峰・マナスル。そのベースキャンプで暇を持て余していた夜、三脚を立ててスローシャッターで撮影した一枚。初回の登頂では本当の頂上とわずか数メートルの標高差を誤認し、10年後に改めて登り直した。

会場には、実際の遠征に使われた道具も展示されていた。いくつも継ぎ接ぎされ、丁寧に補修されたダウンスーツの痕跡も、8000メートル峰を登ることの過酷さを物語っていた。

「これは、2022年に登ったダウラギリから、10座の登頂時に着用したものです。足まわりは負担が大きいですね。シシャパンマに登っているときには、何かに引っかけて頭の部分が裂け、羽毛がパーンと舞ったこともありました(笑)。その後、頭の芯まで冷えてしまった。テントで何人かと一緒に寝るとき、端になるとテントの布地が頭に当たるんです。そこから冷えると、絶対に風邪を引くんですよね」

人間の生存が困難とされる寒冷地での活動を前提に開発された〈THE NORTH FACE〉の「HIMALAYAN SUIT」。日本ではジャケットとパンツのセパレートタイプが一般販売されており、アスリート用はパープルカラーの特別仕様となっている。

わたしには、高所登山の経験がない。そう伝えると、石川さんはこう言った。

「一回、6000メートルの山に登ってみたらいいと思いますよ。6000メートルの山だったら、誰でも登れるので」

誰でも登れる? その感覚がまったく想像できず、わたしはハッとした。きっと、こうした言葉にどう反応するかが、人生を懸けて旅に出る人と、憧れのまま足を踏み出せずにいる人との分かれ目なのかもしれない、と思った。

ベースキャンプまでの荷物を運ぶ、その名も「BASE CAMP DUFFLE」。ヤクに背負わせることが多く、耐久性があって最小限のストラップしかないため、嫌がらずに運んでもらえる。

本を読み、人に会い、身体を使って知覚していく。

石川さんは、いかにしてその「はじめの一歩」を踏み出したのか。初めて海外へひとり旅に出たのは、17歳のときだという。大学生になってからひとり旅をする人は少なくないが、高校生で実行するのとでは、やはり大きな違いがあると思う。

「10代の頃は、先生とか政治家とか、とにかく権力を振りかざして威張る人が嫌いで、そういうものに反発ばかりしていた。だったら、全部から離れて、旅に出ちゃえばいいんじゃないかって思ったんですよね」

その思いの強さは、読書によって育まれた。

「たくさんの本を読んで、いろいろなことを知っていくうちに、実際に行ってみたい、やってみたいという気持ちが強くなっていったんです。野田知佑さんはこんなことをしてる、沢木耕太郎さんはこんな旅をしてる、星野道夫さんはこんな場所に行ってる、植村直己さんはこんな挑戦をしてる。そういう話を読むたびに、僕もそうなりたいと思うようになりました」

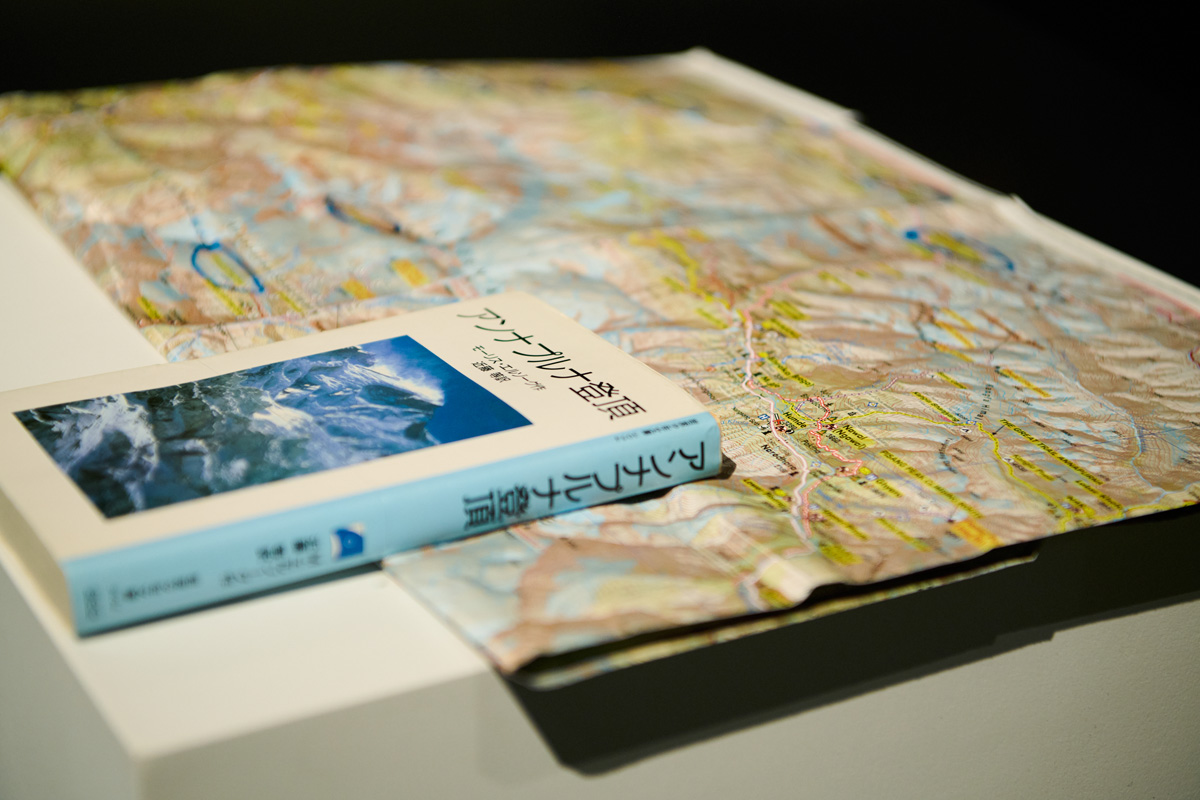

それぞれの山の写真とともに、アプローチで使用した地図や、初登頂者に敬意を表してその登頂記も並べられていた。

大学進学についても、疑問を抱いていたと話す。進学せずに旅に出ることも考えていたが、当時、野田知佑さんに会いに行き、こんな助言を受けた。

「アウトローな生き方をしているご本人から、大学は行っといたほうがいいと言われて。世界には、貧しくて進学なんて考えられない人がたくさんいるのに、お前は行ける環境にあるんだから、行っとけよって。それからもうひとつ、学生という立場の猶予が4年間ある。旅でも、それはすごく有益なんです。フリーターと名乗ったら“何もしていない人”と思われてしまうけど、学生なら“何かを学んでいる人”として受け取られる。そういうことも含めて、野田さんがアドバイスをくれたんですよね」

そうして大学へ進むことを決め、その後も「どうすれば旅を続けられるか」を軸に、進路を選んでいく。

「就職しないで生きていくにはどうしたらいいかと考えたときに、フリーランスでやっていけそうで、自分ができそうなのは、ライターやジャーナリスト、もしくは写真家しか思いつかなかった。ものを書くのも嫌いじゃなかったけど、結局、写真を選びました。星野道夫さんのアラスカの話などを読みながら、自分も写真が撮れたらいいなと思って、写真の専門学校にも1年間通いました」

その後、北極から南極まで1年かけて旅するプロジェクト「Pole to Pole」に参加。1日1本のフィルムで撮影するように言われ、約300本のフィルムを撮影した。このときの経験が、自身の根っこになっているという。

「その写真をいろんな人に見せて回ったんです。新聞社の写真部の部長には、『これは紙面じゃ使えない』と言われてショックだったけど、森山大道さんに見せたら、めちゃくちゃ反応してくれて。現像ミスで色が転んだ写真にも、『これ、いいなぁ』って。森山さんは、ほかの人とまるで違っていて、僕の写真の見方を変えてくれた。そのとき、写真家になろうと決めました」

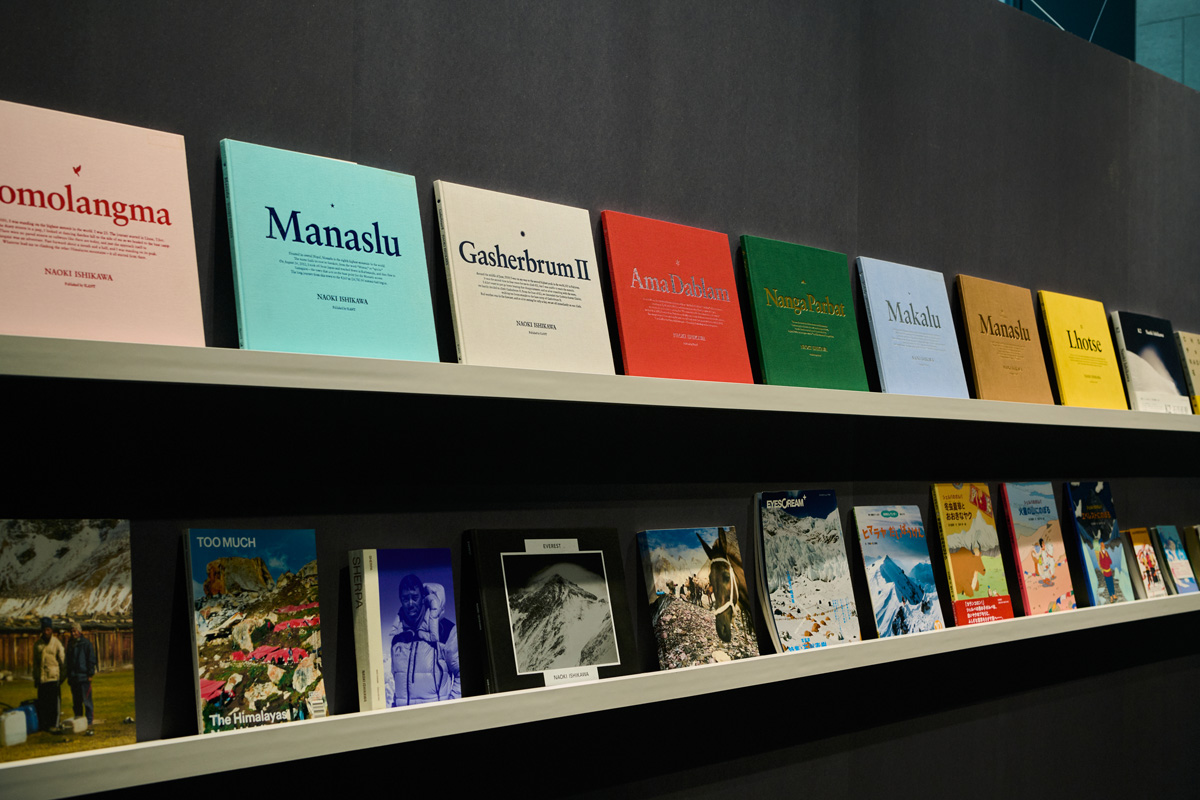

これまでに刊行された写真集や著書は70冊以上にものぼる。

石川さんは、本を読むだけにとどまらず、気になった人には自ら会いに行き、話を聞いてきた。大学進学すら迷っていた彼が、24歳で大学院への進学を志すことになったのも、本を通じた出会いがきっかけだった。

「『移動する聖地』という本で、東京藝術大学で教鞭をとる伊藤俊治先生の言葉に出会い、興味を持ちました。トークイベントがあると知り、実際に会いに行きました。そのとき僕は、登山だけでなく、星を見ながら海を渡る航海術にも取り組んでいると話したら、『それは、芸術そのものだ』と言われて、すごく腑に落ちたんです。芸術というのは、あらゆる分野の集合体でもあっておもしろそうだなと思い、伊藤先生のいる大学院に進むことにしました。10代、20代の頃は、とにかくいろんな人に会いに行きましたね。電話をかけたり、手紙を出したりして」

本を読み、気になった人に会いに行き、旅に出て、自分の身体で確かめる。そして、その経験を写真や文章にしてまとめる。文字にしてしまえば、ただ単純な行為の連なりのようにも思えるけれど、それを本当に貫ける人なんて、ごくわずかしかいない。

すべて知り、深い世界に入り込めば、自分だけのテーマが見えてくる。

旅を生業とする人は、「登山家」「カヌーイスト」「極地探検家」「海洋冒険家」というように、ひとつのフィールドやアクティビティに特化し、専門性を究めていくことが多い。しかし、石川さんの活動領域は実に多岐にわたり、そうした存在としても、きわめて稀有だと思う。

「僕の場合は、スポーツとして何かをするのではなく、旅が目的なんですよね。だから必要なら登山技術を学ぶし、カヌーも練習する。『Pole to Pole』では陸路を自転車で移動するために、パンク修理などを覚えた。空を旅したければ気球を、海を旅したければナビゲーションを学ぶ。まず旅があって、行きたい場所が決まり、その手段を選んで深めていくスタイルなんです。アウトドアの技術を通して、自由度や行動範囲を広げていく。だから自然と、いろんなアクティビティに関わってきたんだと思います」

そのなかでも、登山にかけてきた割合が大きいことが気になっていた。登山は、それだけ特別な存在なのだろうか。

「未知の場所へ踏み込もうとすると、やっぱり登山との結びつきがいちばん強かったんです。徒歩や自転車だと、道のあるところしか行けない。その先へ進むには、氷の壁を登る技術や、極寒の中でのテント生活、滑落時の対応など、山岳技術が必要になる。登山には、あらゆる技術が凝縮されていて、言わば“サバイバルの核心”みたいなもの。僕の場合はヒマラヤに惹かれ、8000メートル峰を目指す遠征にのめり込んでしまったので、必然的に登山と深く向き合うようになったんです」

会場の奥では、登頂時の映像も見ることができ、写真とはまた違った臨場感が伝わってきた。

憧れの先人の背中を追うように旅を始め、やがて、多岐にわたる追求と深い思索を重ねるなかで、旅そのものも、写真表現も、自分だけの道を切り拓いてきたというわけだ。

「旅に深く入っていこうとすると、文化人類学とか民俗学とか、学問の領域に行き当たることが多い。そういう論文を読むのは大変だけれど、それでも『この先に何があるんだろう』って進んでいくと、どんどんマニアックな世界に入り込んで、自分だけのテーマが見えてくる。過去をなぞりながらも、新しい情報を取り入れて、歴史を踏まえたうえで、自分だけができるやり方を探ってきました。写真も同じで、若い人に教えるときによく言うのは、写真史がいちばん大事だよっていうこと。どんなにきれいに、かっこよく撮っても、すでに誰かがやっていることなら、真似になっちゃうから意味がない。やっぱり、何事もとことん掘り下げて、最終的には自分にしかできない仕事に辿り着けたらいいな、と思うんですよね」

高峰に登ると、雲の上と下を分かつ「雲平線」が見えるという。この言葉は、宮沢賢治の作品『春と修羅』で用いられた造語に由来する。中央に浮かぶ虹と太陽の光線が神々しく輝き、印象的な一枚だった。

左/展示風景の記録を撮る、石川さん。右/ネパールのナムチェバザールで購入したヤクの置物。チベットで作られているため、最近、国境が閉じられた影響で輸入されなくなり、あまり見かけなくなったという。

ヤク一頭につき、30キロ以上の荷物を運んでくれる。遠征の内容によって、荷物の量やヤクの数が変わってくる。

無知の知を自覚する。

途中で、読むのをやめてしまった本がある。 読み始めたら難しくて、放り出してしまった本もある。自分が読みたいと思って買ったはずなのに、気づけば置いたままになっている。

行きたかった美術展の会期が、いつの間にか終わっていた。観たかった映画がサブスクに加わり、いつでも観られるようになったのに、結局まだ観ていない。

そんなことが、よくある。

仕事ではないし、人に頼まれたわけでもないから、やらなくたって誰かに迷惑をかけることはない。けれど、自分がやりたいことをやらない代わりに、その時間、わたしはいったい何をしているのだろう?

石川さんから壮大な旅の物語を聞きながら、ふと、自分の小さな部分が気になった。

自転車で世界を旅してみたい。そんな大きな目標も、表面的には叶えられるのかもしれない。でも、本当の意味で自分らしい旅に近づくには、そういう小さな積み重ねが大切で、まだまだ足りないんだろうな、と思った。

インタビューの終わりに、石川さんはわたしに、九里徳泰さんという冒険家を教えてくれた。かつてチベットを自転車で横断したり、アコンカグアをMTBで滑降した人物だという。帰り道に、九里さんの本を2冊購入した。

興味を持っている旅の世界についても、わたしはまだ知らないことばかりだ。6000メートル峰の登山にも、いつか必ず挑戦してみたい。でもまずは、手に入れた九里さんの本を読んでみようと思う。

知らないままにしていたことに、目を向けながら。