「大切なのは、心の奥の小さな引っかかり」|自分の旅のつくりかた。 Vol.01 角幡唯介(探検家・ノンフィクション作家)

旅は人生を彩る。旅に出る理由は人それぞれだけれど、自分にしかないテーマやモチーフを追い求める人は素敵だ。ふとしたきっかけから自転車で旅を始めることにした編集者が、"旅の先輩"を訪ね、その真髄を聞く連載がスタート。初回は、極地探検をライフワークとするノンフィクション作家・角幡唯介さんを訪ねます。

取材・文/山田さとみ 写真/深水敬介

Profile

角幡唯介(かくはた・ゆうすけ)

1976年、北海道生まれ。探検家・ノンフィクション作家。早稲田大学を卒業後、2003年に朝日新聞社へ入社。2008年に退社し、本格的に探検活動を始める。数ヶ月間、太陽がまったく昇らない極夜の中を旅するなど、北極をフィールドに独自のテーマを探求しながら、執筆活動を続ける。

X:@kakuhatayusuke

“わたしらしい旅”って一体なんだろう。

たぶん、この世界には、旅をしないと生きていけない人種がいる。彼らにとって、旅は生きる営みであり、趣味や余暇ではない。そういう人たちに会って、話を聞く連載を始めることになった。なぜなら、わたしも自転車で世界を旅し始めたのだ。生きるために。なんていうとおおげさかもしれないけれど、そうすることにした。

ちょっと飛躍して聞こえるといけないので、ここまでの経緯に少しお付き合いいただきたい。

わたしは大学を卒業後、出版社に入社し、ファッション誌の編集者として働き始めた。10年間ほど会社勤めをした後に、フリーランスとして活動することにした。ちょうどそのころ、ちょっといいスポーツバイクに買い替えたら驚くほど爽快で、それ以来、都内を移動するときはいつでも自転車を使うようになった。

いろいろな場所へ自転車で行くうちに、“これでどこまで行けるだろう?”という疑問が湧いてきた。調べてみると、世界には自転車で旅をしている人がたくさんいることを知った。じゃあ、わたしならどこまで行けるのか。毎日毎日乗り続けていたら、そんな問いが頭から離れなくなり、やってみることにした。

テントや寝袋、食料など、必要なものすべてを自転車に積んで走る“バイクパッキング”と呼ばれるスタイルで旅をしている。これまでに、北海道、ニュージーランド、アラスカ、スコットランドなどで、その経験を重ねてきた。

まずは1ヶ月かけて、北海道を周遊してみよう。そんな計画を立て始めた3年前の夏、角幡唯介さんにインタビューをする仕事が舞い込んだ。角幡さんは現代を代表する探検家のひとりだ。彼の探求は、誰よりも高い山に登るとか、記録を求めて最速で踏破するといったものではない。旅をすることで、自分の内側から湧き上がる問いに対し、ひたむきに答えを探し続けているのだ。

たとえば、数ヶ月も太陽が昇らない極夜に身を置いたり、北極の厳しい環境下で犬ぞりを使って狩りをしたり、地図や情報に頼らず日高の山を登ったりと、常人には到底想像もつかない挑戦を続けている。

そんな角幡さんに初めて会った瞬間、その屈強な体格と鋭い眼差しに圧倒された。数々の冒険を経た彼の言葉は揺るぎなく、わたしの中にまっすぐ入ってきた。角幡さんにとって、旅は日常であり、仕事であり、そして生きる術そのものなのだ。

その事実を強く実感すると、なぜか自分も旅に出ることを肯定されたような気がした。まさか、極地を命懸けで歩くなんてわたしにはできない。でも、わたしにも自分なりに追求すべき旅があるのかもしれない。そう思わせてくれたのだ。

じゃあ、“わたしらしい旅”って一体なんだろう。それは自分にしか見つけることはできない。だからこそ、自らの足で旅をし続ける先輩たちに、話を聞いてみたいと思うようになった。

この秋、『Tarzan Web』がリニューアルを迎えるにあたり、旅にまつわる連載の依頼を受けた。そうして、この企画を始めることになったというわけだ。初回に会いにいくのは、角幡さん以外に考えられなかった。この思いを込めて、3年ぶりにインタビューを依頼すると、快く引き受けてくれた。そして、改めて尋ねた。

角幡さん、自分らしい旅ってなんですか?

角幡さんが撮影した極地における犬ぞり旅の様子。

小さなこだわりが、他者とのちがいの証になる。

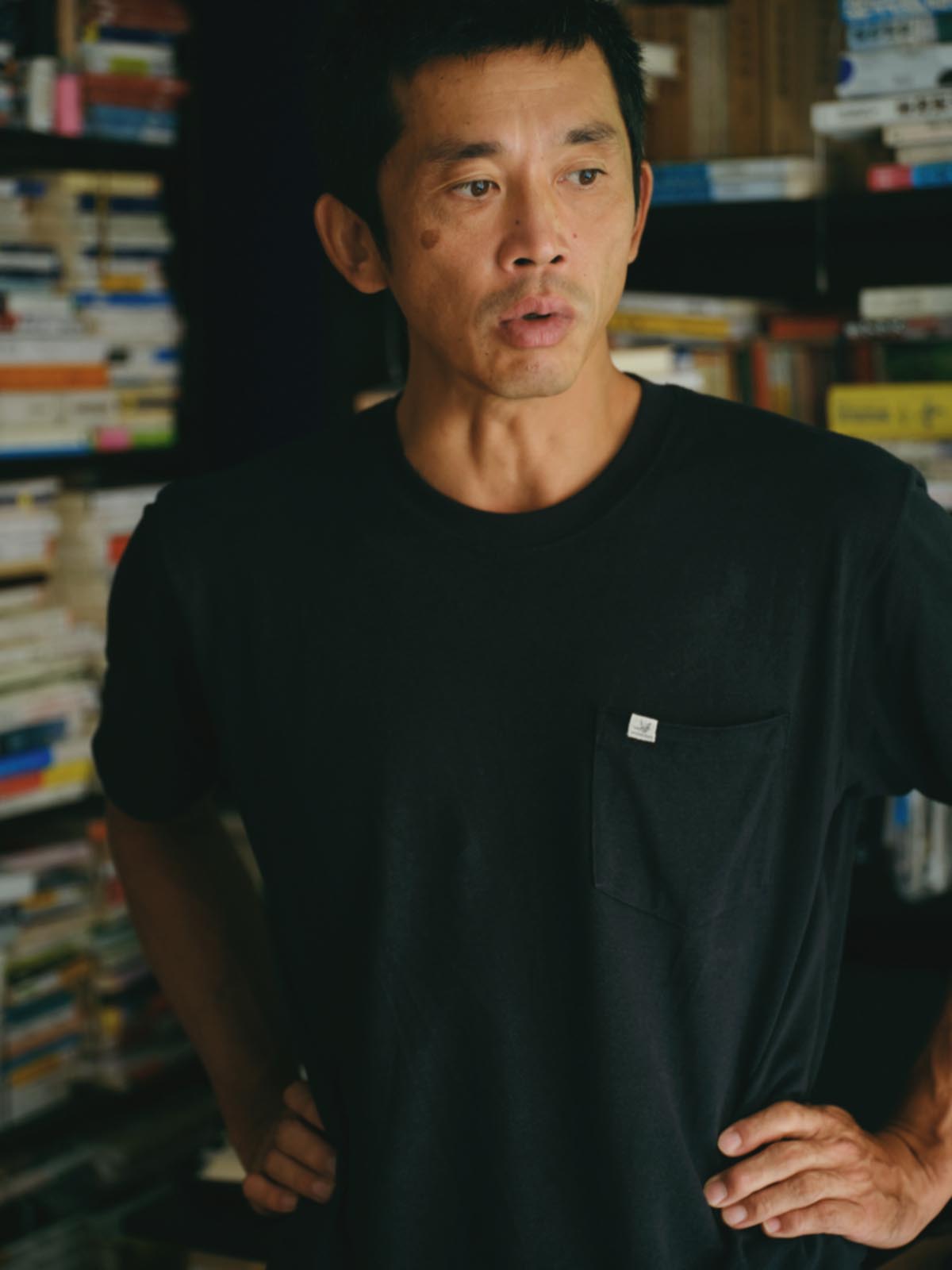

鎌倉の閑静な住宅街。江ノ電を降り、少し歩いた先の細い坂道を登ったところに、探検家・角幡唯介さんの自宅はある。緊張しながらインターホンを押すと、以前と変わらず飾らない姿で、玄関のドアから顔を出し迎えてくれた。

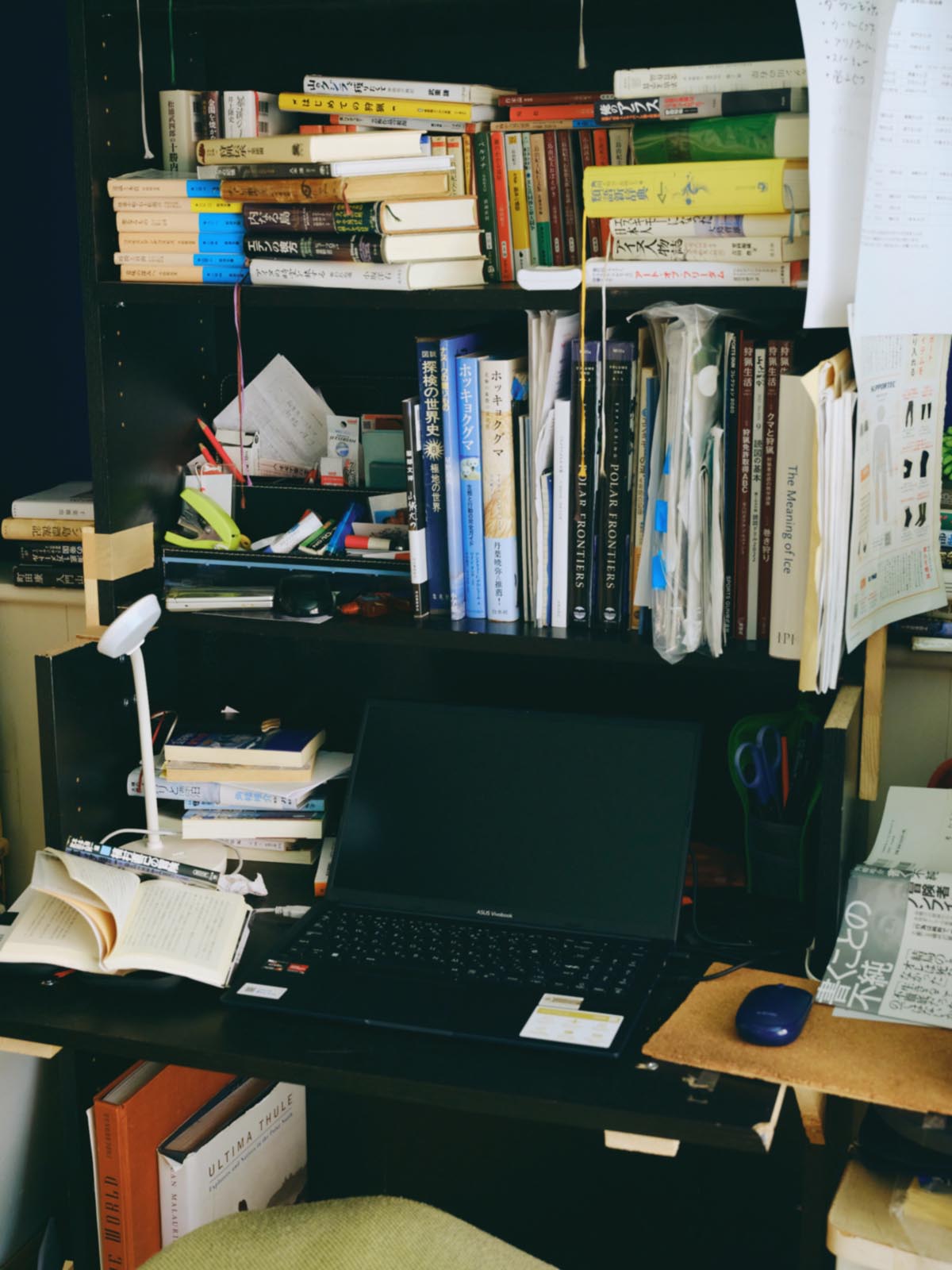

自宅の1階にある角幡さんの書斎。日本で過ごすおよそ半年間は、ここで執筆活動をしている。これまでの旅で酷使した腰を労わるため、腰痛対策用の椅子《バランス シナジー》をご愛用。

ダイニングのある2階に案内され、食卓で話を聞くことになった。足元には、子ども用のプラスチック製のお箸が転がっていた。本の中でも、実際に会っても、角幡さんはいつも気取らずありのままだ。

世間話もほどほどに、事前に伝えていた“自分らしい旅とはなにか”を探求するという企画の趣旨を改めて説明した。すると、すぐに語り始めてくれた。

「若いころって、自分の人生にオリジナリティを求めたくなるんですよね。経験が乏しい分、内面に不安を抱えて、“こんなことで生きている意味があるのか”って思ったりして。だから僕は、最初に死ぬ覚悟でツアンポーの峡谷探検(*1)に挑んだんです。それをやらなければ、自分を確立できないと思った。生きている証が欲しかったんです」

(*1)テクノロジーが浸透した現代社会で、人跡未踏の地を見つけるのは極めて難しい。しかし、そんな時代に角幡さんはチベットの奥地にある“空白の5マイル”と呼ばれるツアンポー峡谷を見つけ出した。そこは、ヒマラヤの7000メートル級の山々に囲まれた、世界で最も深い谷のひとつ。かつて多くの探検家が挑んできたにもかかわらず、未踏の地として残されていた。

書斎の押入れには、登山や狩猟に必要な道具がぎっしりと詰め込まれている。一方、北極で使用する装備は、旅の拠点であるグリーンランドのシオラパルクに保管している。

朝にストレッチやランニングなどのトレーニングを済ませた後、この机で約2時間執筆し、昼食後には再び2時間ほど仕事をこなす。

「ツアンポーについては、本屋でたまたま探検史の本に出会って知りました。こういう偶然は、その時その場に自分が居合わせたからこそ起こる固有の出来事。でも、それは単なるきっかけであって、もし自分の中に経験の蓄積がなければ、その出会いが意味を持つことはない。コップの水が表面張力で満たされた状態のとき、石を投げ込むと溢れ出すように、経験の蓄積があって初めてそうした出会いが次へと繋がるんだと思います」

たしかに、自転車を買い替えたことはただのきっかけに過ぎなかった。わたしの心に旅への思いが募り始めたのは、学生時代にバックパッカーとして世界を歩きまわることに夢中になっていたころにまで遡る。社会人になってからは仕事に追われ、そんな旅をできずにいたのだ。

「行動に移すかどうかは、蓄積した経験の大きさによって決まるんじゃないかな。職場の人間関係が嫌で、“会社を辞めて世界を旅しよう”って考えても、それは本当にただの思いつきでしかない。そうじゃなくて、登山のようにまずは小さな山に登って、その成功をもとに次の山へとステップアップする。そうやって、“自分の山”は徐々に大きくなっていくんです。ひとつずつ段階を踏んで、時間をかけて育てた思いつきは、これまで生きてきた証であり、かんたんには逃れられない。“これがやりたい”と思いついた瞬間には、それまでの経験がすべて詰まっているから、その衝動を無視すれば絶対に後悔することになるんです」

やはり、角幡さんの言葉は的確で揺るぎない。自分の中で曖昧だった考えが、言葉として形を持ち始める。

ランニングや山歩きなどの過剰なトレーニングで足の爪が変形し、黒くなっている。その勇ましい様相は、まさに探検家の勲章のよう。

「自分らしさも、そうやって内側から形作られるものだと思います。人にはそれぞれ小さくても固有のこだわりがあり、それが他者とのちがいの証です。自分の中から生まれる感情や引っかかりを大切にして追求することで、他の人とは異なる道が開ける。10年後にその差は大きくなり、40歳になるころには自分だけのオリジナリティを持つものです。ふと気づくと、“あれ、こんな人間になってたんだ”って」

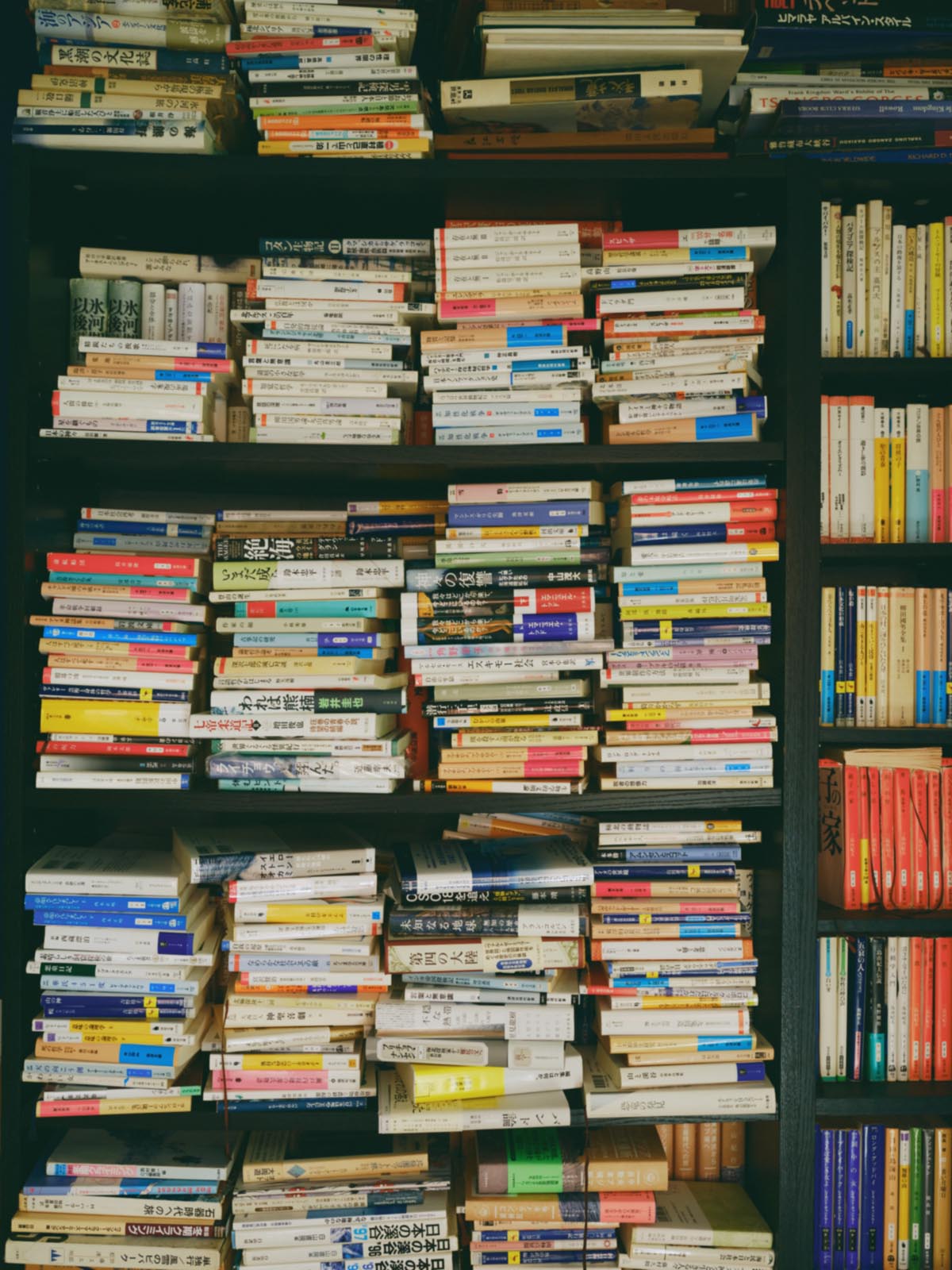

これらの洞察は、数々の旅で得た経験に裏打ちされた真実だ。しかし、それだけではなく、角幡さんは多くの本を読み、知識を蓄えている。これもまた旅をより深く理解するための意識的な取り組みなのだろうか。

「本が行動の参考になることはありましたね。たとえばハイデガーの本。彼は、自分の意志ではなく、周囲の環境によって動かされる状態について語っている。たとえば、会話って思った通りには進まず、予期しない方向へ変わっていくもの。それは会話に限らず、人間のあらゆる行動においても同じだと言っている。僕はそれを読んで、本当の意味で北極に入り込んで、深いところへ到達するためには、こうした理解が重要だと気がついた。それ以来、自分の行為をもっと深めていこうと、新たな方向性を模索し始めたんです」

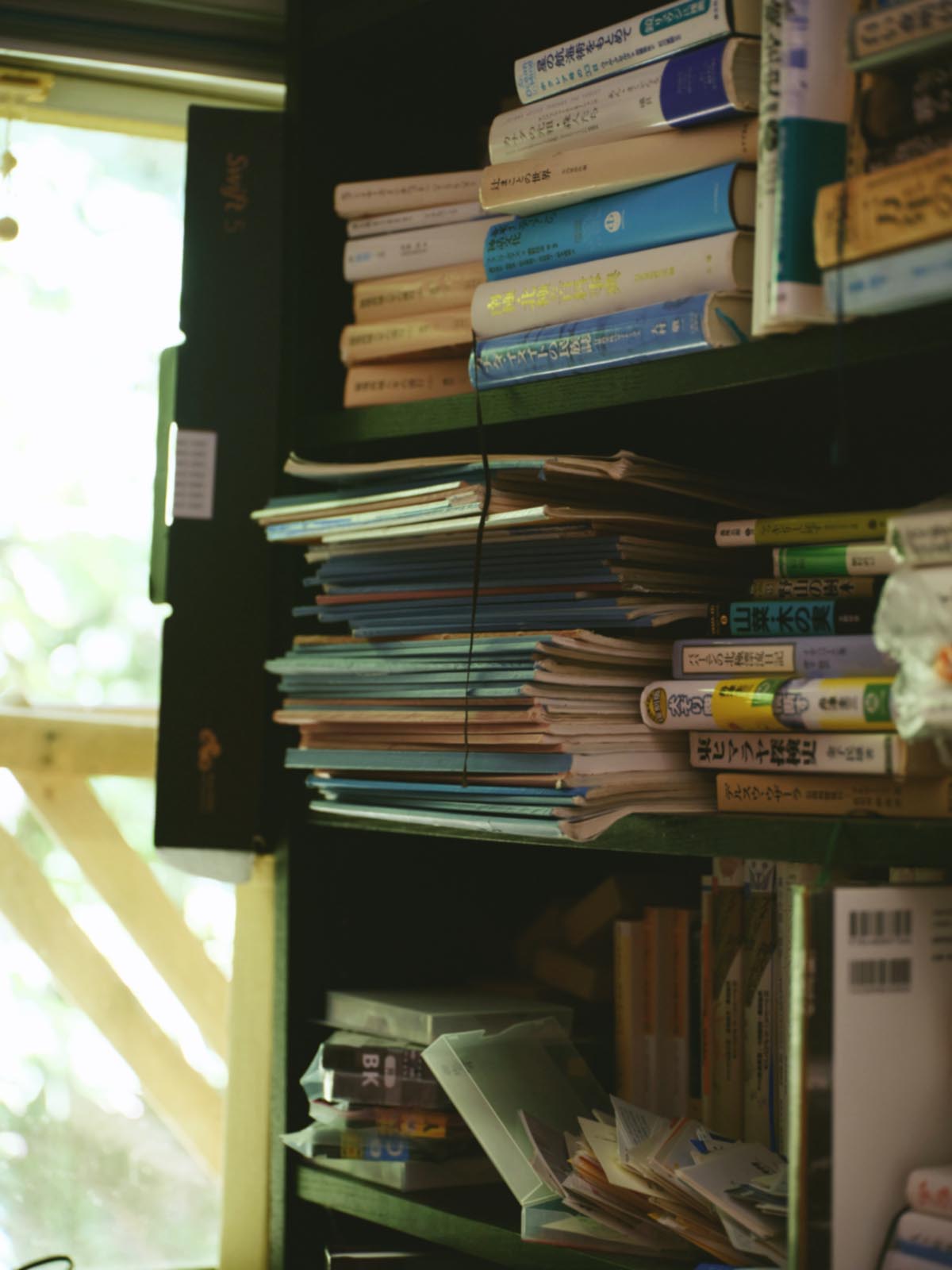

本棚には、国内外のノンフィクションや哲学書、人文書、小説などが所狭しと並んでいる。『週刊新潮』では、自ら選んで読んだノンフィクション作品についての書評を連載中。

角幡さんの著書から、わたしも大きな影響を受けてきた。旅は身体的な行為であると同時に、知的探求の側面も併せ持つ。それゆえ、本から得る知識が旅に影響を及ぼすことは、身をもって実感している。

「ただ、経験による裏付けがない知識だけでは説得力がない。以前、沖縄で漂流したマグロ漁師の話を軸に、彼の育った漁村を取材し、『漂流』という本を書きました。地元の人からは“よくここまで書いてくれた”と言われたし、自分でもこれ以上はないという自負がありました。でも、実際にそこで生まれ育ったわけではなく、漁民文化を経験したわけでもない自分には、どこか届かないようなもどかしさが残った。ここまで取材をして理解を深めたのに、こんな感覚が残るなら、もうやらないほうがいいと、それ以来、自分の経験による文章しか書かないと決めました。知識だけでなく、実際に経験することで初めて本当に理解ができる。それでこそ、自信を持って“これが真実だ”と言える。そういう言葉が、自分の世界を作る感覚を求めていますね」

この棚の中段に積まれているノートの束は、これまでの旅の日記。なんでもオープンに話してくれる角幡さんも、この日記だけは見せてくれなかった。

取材時に、まだ制作中のゲラの状態で置かれていた本『地図なき山―日高山脈49日漂泊行―』は、11月20日に新潮社から発売された。

取材者と同じ境遇を経験しない限り、真実との溝を埋められないとは、どこまでストイックなのだろう……。

自転車旅を始めてから、まだ稚拙ながらわたしも紀行文を書き始めた。取材をして記事を書くのと、自分の体験を記すのに、大きなちがいがあることはわかってきたつもりだ。たとえばひとつの経験を語るとき、その意味は多面的であり、時の流れによっても変わっていく。そうした中で、“自分の世界を作る言葉”に、正解はあるのかと思うことがある。

「正解はわからないけど、3年ぐらい考えてようやくわかることはあります。たとえば、北極を1600kmも歩いたとき、過酷で辛い思いをしているのに、表面的に歩いているだけで、本当の意味で深く入り込めていない感覚がありました。最初は、テクノロジーに頼る部分があるせいだと思っていたけれど、次第に、計画的な行動が原因かもしれないと感じた。ゴールがあることで、途中のプロセスに本気で向き合えていないのではないかと。そうやって、“漂泊”(*2)という言葉にたどり着いたとき、自分が抱いていた感覚の本質がわかってきた。ずっと自問自答するうちに、その問いを追い求めることが旅の目的になったんです。こうした小さな引っかかりを、何年も考え続けて行動していくと、自分なりの答えが見えてくる。そして、その答えがまた次の旅を生む。テーマはこうして内発的に生まれるものだから、次はどこへ行き、どう行動すべきかが自ずとわかってくる。ずっとその繰り返し。だから、旅には終わりがないんですよね」

(*2)角幡さんがたどり着いた独自の旅の概念。特定の目的地を持たず、天候や自然環境などの外的要因に身を任せてさまよう行為。事前の計画や未来に縛られることなく、“今この瞬間”を最も大切にし、自由な状態で自然と対峙する旅を指す。

シオラパルク周辺の地図。何年にもわたる探索を通じて土地への理解を深め、その行動範囲を広げてきた。いまでは凍った海を越え、カナダのエルズミア島へと足を延ばしているという。

折り目がテープで補強され年季の入った地図には、これまで探索してきた場所の細かなメモがびっしりと書き込まれている。インターネットでは決して手に入らない、北極圏情報の貴重な宝庫。

極夜の旅を終えた後、角幡さんは現地で犬を買い集めて育て、犬ぞりを使って狩猟をしながら旅している。狼に近い犬種であるため、かわいらしさの反面に気性の荒さがあり、一筋縄ではいかない。

狩猟の際に使用する散弾銃。猟銃には二種類あり、鳥などの小さな獲物には散弾銃を。クマやシカ、イノシシなどの大型動物にはライフルを使うのが一般的。日本では、散弾銃を10年間使用してようやくライフルの免許を取得できる。

角幡家では、冷凍食品やアイスクリームの下に隠れて、狩猟で得た動物の肉が冷凍保存されている。写真左は何の動物か忘れてしまったそうだが、写真右は毛皮付きのキタキツネの肉。「日本で獲れる動物の中で、いちばんおいしい」と、角幡さんはいう。

自転車を漕ぐことで得られる真実を求めて

わたしが自転車を漕いでたどり着く先にあるのは、いつもその土地にある日常だ。この世界には、さまざまな考えを持つ人がいて、それぞれの暮らしがあり、そこから文化が生まれ、歴史が作られる。そのほとんどのことを、わたしは知らない。

旅をするたびに、その事実を目の当たりにする。このまま知らないままでいてもいいのだろうか? その思いが、わたしを次の旅へと駆り立てる。

自分の足で旅をしなければ、わかり得ない真実。それはまだほとんど掴めていないし、言葉にするには程遠い。だから、もっともっと漕ぎ続けてみようと思う。心の奥にある小さな引っかかりを見過ごさず、自分なりの問いに答えを見つけ、言葉にできるその日が来るまで。