スキーが連れてってくれる町。Vol.9 八甲田、弘前(青森)

〈LICHT〉の須摩光央さんにとって、スキートリップはとても大切な宝物。一緒に旅をする仲間、地元の食や酒、温泉、そして雪山の静謐。あらゆる瞬間が、日々を生きる糧になる。その豊さを共有するための連載「スキーが連れてってくれる町」。今シーズンの最終回は、春が始まっていた青森・八甲田へ。

撮影/須摩光央(LICHT) 取材・文/村岡俊也

午後に到着したので、今日は滑らずに青森市内にある〈つがる工芸店〉へ。津軽ガラス、南部菱刺し、津軽塗、あけび蔓細工の籠など、青森の民藝品が並んでいる。南部菱刺しの柄の意味を聞き、当時の背景を知る。暮らす環境が生み出すのが、民藝。友人が購入した木製の猿は、子ども用の玩具で、今ではとても貴重な品らしい。

初めて八甲田で滑ったのは、13年ほど前だろうか。雪質の良さと牧歌的な雰囲気に惹かれて足繁く通っていたけれど、近年は足が遠のいていた。今年は久しぶりにロープウェーを使って標高を上げ、八甲田山系を縦走する春のツアーに参加しようとやって来た。ガイドさん曰く、インバウンドの大きな流れは八甲田にも届いていて、厳冬期はロープウェーに乗るために2時間も待つという。

ニセコや白馬のような開発は難しい地域だから、それでも静けさは保てているものの、マナーが悪いために海外からのツアーは受け入れをやめたという。自分たちの暮らしや考え方を守るために仕方ない判断もある。金銭よりも大切なことがあるから。その日は、麓から見上げると山は雲に包まれていて、天気は悪そうだった。

青森が初めての仲間と一緒に、〈炭火焼 鳥うお〉へ。お通し5品から、刺身、焼き鳥、すべて美味しい。そして、隣席から聞こえてくる津軽弁が旅情を誘う。まだまだ夜風が冷たいけれど、青森の地酒《田酒》と《陸奥八仙》のおかげで、体は温かい。満腹になる前に店を出て、夜散歩をしながら〆の店を探す。適当に歩いて決める。その適当さを楽しめる仲間はとてもありがたい。ってことで、ぶらぶらと歩いてラーメン店〈大吉屋〉へ。餃子でもう一杯いただいた後、煮干し出汁スープの平打ち麺。最高でした。

いつもお世話になっているガイド小屋〈八甲田山ガイドくらぶ〉へ。厳冬期が過ぎれば、インバウンドもグッと減って、八甲田にかつてのような静けさが帰ってくる。

ブナ林を抜けると八甲田ロープウェーのちょうど反対側にある田代平高原〈レストハウス箒場〉に辿り着く。昼ごはんに煮干し出汁ラーメンをいただく。こちらもさっぱりしていて美味しかった。

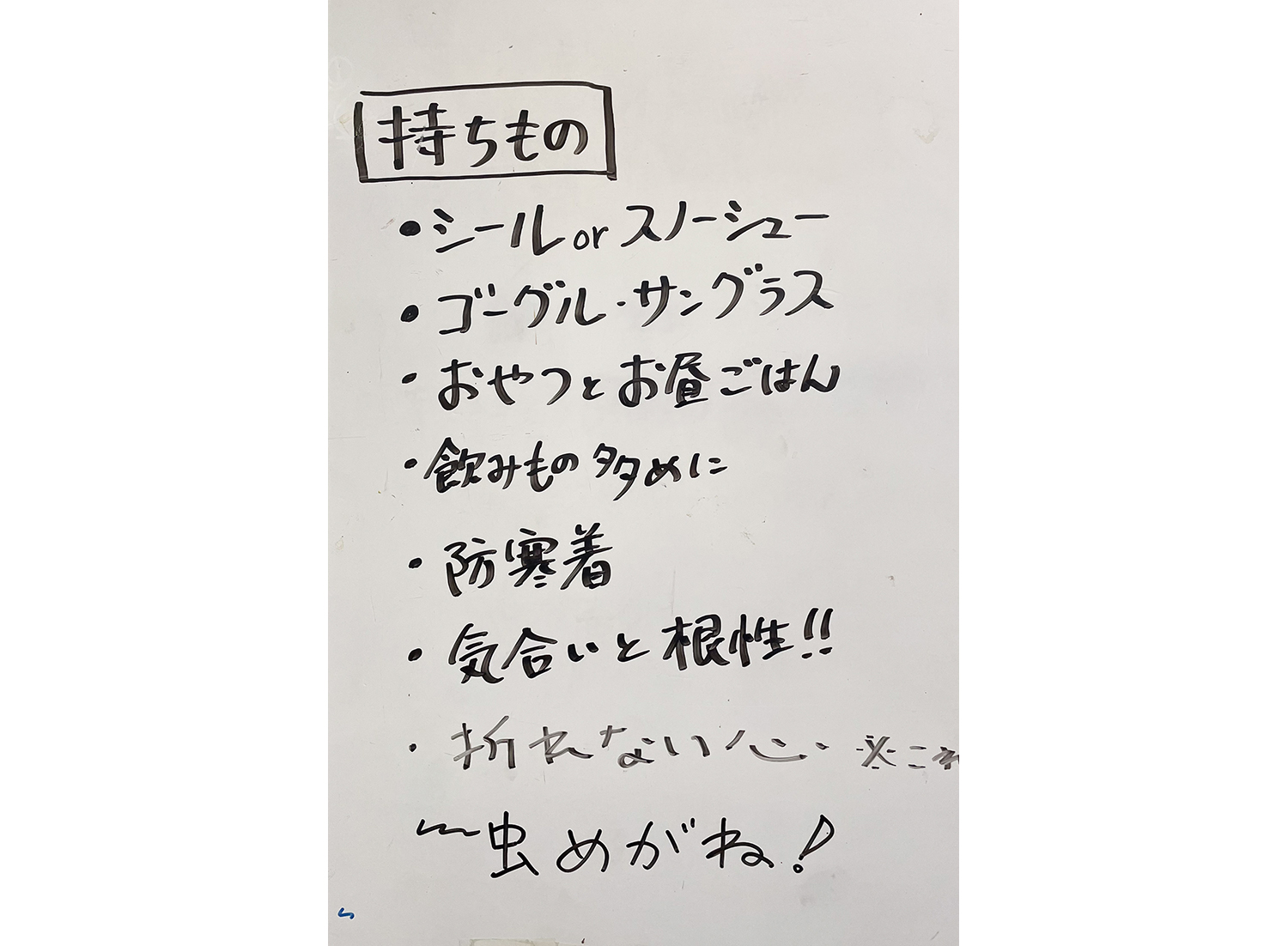

板の裏に登攀用のシールを貼ってハイクアップしていく。2時間半ほど移動するもやはり山頂は雲の中。今日は深入りせずに裏側へ抜けることに決まった。前日の降雪のおかげで見かけは綺麗だが、水分量の多い雪は抵抗力を増して、板が進まない。

いわゆるストップスノー。雪よりもむしろ雨になった方がいいくらい。標高を下げるにつれて粒状のザラメ雪になり、パウダーに負けないくらい気持ちよく滑ることができた。ブナ林を抜け、レストハウスで煮干し出汁のラーメンをいただく。迎えのバスに乗り込み、スタート地点のロープウェー山麓駅まで戻った。

豪雪のテレビ中継のロケでも有名な、酸ヶ湯温泉。千人も入れないけど「ヒバ千人風呂」と名付けられた湯船は混浴で、湯気がモクモクと立ち上っている。湯も柔らかく、体の芯まで温まった。

小さな居酒屋〈ふじや〉に入ると、昭和へタイムスリップしたかのよう。仕事の邪魔をしないように気をつけて、話を聞かせてもらった。87歳のご主人が歩んできた歴史がそのまま店に積み重なっている。

旅に出かけるといつも、時間が積み重なった場所や店を探して訪ねている気がする。340年の歴史を持つ酸ヶ湯温泉には、荘厳ささえ感じる。巨大な木造建築の湯屋に、琥珀色の柔らかい湯。こんな温泉はここにしかないと思う。

市内のホテルで一休みしてから向かったのは、昨晩の散歩で見つけていた小さな居酒屋〈ふじや〉。裏路地の匂い、呼び込みのお兄さんの訛り、足裏の感覚。五感を使って、いい店を探し、自分なりの答え合わせが楽しい。

人伝てや口コミもいいけれど、まずは自分たちの感覚を頼りにして、行き当たりばったりがいい。〈ふじや〉の暖簾をくぐって、その佇まいにシビれた。地酒を飲みつつ、マグロぶつ、筍煮、メンチカツをいただく。

カウンターのご主人が料理から配膳まですべてを一人でこなしている。「今年で58年目です」と言われ、びっくりしてしまう。失礼ながら年齢を訊くと「恥ずかしながら87歳になりました」という答え。腰が抜けそうなほど驚いた。話す言葉の丁寧さ、的確さ。この店を始めた経緯や大切にしていること、未来の目標について話してくれた。料理やサービスからも窺い知ることはできたけれど、お話を伺った後には小さな暖簾のかかった店が、途方もない奥行きのある店として感じられる。

僕が営む家具店も、そんな店でありたいと願って25年近く続けてきたので、ご主人の話に胸が熱くなる。今日、この場にいることができてよかった。店を出て、夜風を浴び、空を見上げる。

雪山ツアー中止の知らせを受けて、モーニングを食べながら作戦会議をする。小倉バタートーストなど、懐かしいメニューが揃っている。椅子、カウンター、コーヒーの香りにさえ、何十年もの人の営みや会話や沈黙が染み込んでいて、自分もその歴史の一部になったような安心感が心地よかった。「心が座れる場所」が、町には必要だと思う。

建築ツアーに切り替えて向かった先は、弘前市。雪山だけでなく、文化芸術全般を共有できる仲間であることを嬉しく思う。田根剛が建築設計を担当した〈弘前れんが倉庫美術館〉は、レンガの赤褐色の質感と、田根さんがよく用いる土や石が風化したようなトーンが静かに溶け合っていた。完成させない余白が居心地の良さの要因かもしれない。奈良美智の大きな犬には、4本足が「大地に根ざしてます!」という力強さがあった。

ル・コルビュジエ、さらにアントン・レーモンドの元で学んだ前川國男が建築設計を担当した〈弘前こぎん研究所〉。帰国後の実作第一号が残されていた。スタディしてきたモダニズムを具現化した建築なのだろう。ある意味で、まだ自身の表現はなされていない。当時27歳の青年に建築設計を依頼することになった経緯を聞いてみたい。とても先見性のあるオーナーだったのだろう。カッコいい。

同じく前川國男が手掛けた〈弘前市民会館〉。1964年竣工。コンクリート打ちっ放しの重厚感ある建築。雲の合間から太陽光が差し込み、スリット状の開口部が陰翳を生みだした。見ていて飽きなかった。

〈弘前市民会館〉は、無機質で威圧的になりがちなコンクリートも、表面の木目や繋ぎ目の凹凸によって、思わず手で触れたくなるような温かみを感じた。建築は人に寄り添うもの。その静かな優しさや地域に対する眼差しこそが、時代を経てもなお各地で前川建築が愛されている理由かもしれない。

翌朝、ガイドさんから「強風のためロープウェーが運休し、今日の雪山ツアーは中止にします」と連絡があった。残念ではあったけれど、自然相手の遊びは自分たちの思い通りには決してならない。当たりの日もあれば、今日みたいな日もある。だから面白く、飽きることがないのだと思う。雪山ツアーを建築ツアーに切り替えて、弘前市へと向かった。

12月中旬から始まった今シーズン、我ながらよく滑ったと思う。長野、新潟は稀に見る降雪量で、これでもかというくらい粉雪を堪能することができた。この連載のために普段よりも丁寧に撮影した写真を振り返り、自分の感情がさまざまに揺れ動いていると気づいた。

スキーを始めた幼少期のこと、バックカントリーを始めた頃のこと、自分の中にもきちんと記憶が積み重なっていると気づいて、少し背中を押されているような気持ちになった。読者にスキーの魅力が伝わっているかどうか、僕には知る由もないけれど、誰もが自分だけが持つ宝物をどうぞ大切にしてもらえたらと思います。

僕は5月中旬くらいまで滑る予定です。深い森の先に広がるブナの群生地、その新緑の下を。リュックにはサンドウィッチと小さなワインを携えて。大好きな仲間たちと一緒に。

旅の〆に、国の有形文化財にも登録されている三上ビルの一階にある喫茶店〈珈琲 時代屋〉へ。昭和2年築。常連客らしき方々はカウンターでコーヒーを飲みながら、ゆったりとした時間を過ごしている。美しい西日、レースのカーテン、手書きのメニュー。

Information

八甲田

八甲田ロープウェーでは、山麓駅から八甲田山田茂萢岳の山頂駅までおよそ10分。標高1324m地点まで一気に登ることができる。非圧雪のいくつかのコースを選択できる。青森駅から八甲田ロープウェー駅前までバスでおよそ80分。東北自動車青森中央ICから国道103号を通って約40分。