お酒好きは要注意。放っておくと怖い膵臓の話。

肝臓、腎臓に並ぶ沈黙の臓器“膵臓”。二者に比べるとなかなか存在感の薄い臓器かもしれない。が、この記事を読むと分かる通り、病を患ってしまうとかなり厳しい治療が待っている。膵臓にまつわる病気の症状や治療法を知り、予防を心がけよう。

編集・取材・文/オカモトノブコ イラストレーション/上田よう

初出『Tarzan』No.893・2024年12月12日発売

教えてくれた人

森勇磨(もり・ゆうま)/神戸大学医学部卒業。救急総合内科や産業医としての勤務から予防医学の必要性を痛感し、YouTube『予防医学ch/医師監修 ウチカラクリニック』を開設。『40歳からの予防医学』など著書多数。

山本健人(やまもと・たけひと)/京都大学医学部卒業。外科専門医、消化器病専門医、感染症専門医、がん治療認定医など。正しい医学情報を一般にも分かりやすく解説し、近著の『すばらしい医学』はシリーズ累計23万部に。

急性膵炎|膵液が漏れ出すことで激しい痛みに襲われる。

たとえ軽症でも入院はマスト。絶飲食によって膵液の分泌を抑え、点滴を続けながら炎症が治まるまで膵臓の安静を保つ。

最大のリスク要因は習慣的な大量飲酒。膵液が過剰に分泌されて膵管が膨らんだり、タンパク質の塊が詰まったりするものだ。

もう一つの要因が、中高年に多く見られる胆石が膵管に詰まって出口がふさがれること。すると膵液が漏れ出し、消化酵素の働きで膵臓の組織自体が消化され炎症を引き起こすのだ。また、カルシウムと結合して膵臓の血管を詰まらせる中性脂肪値の上昇もリスクとなる。

症状としては、お腹や背中に激しい痛みが表れる。多くは軽症で治まるが、全体の約20%は炎症が全身の臓器に広がって命に関わる場合も。

膵液の分泌を抑えるため、治療では食べ物や飲み物は一切禁止。入院して大量の点滴で水分や栄養を補いつつ、投薬で消化酵素の活性を抑える治療を行うのが基本だ。胆石が原因の場合は内視鏡などで除去するほか、重症の場合は壊死した組織を取り除くなどの手術が必要となる。

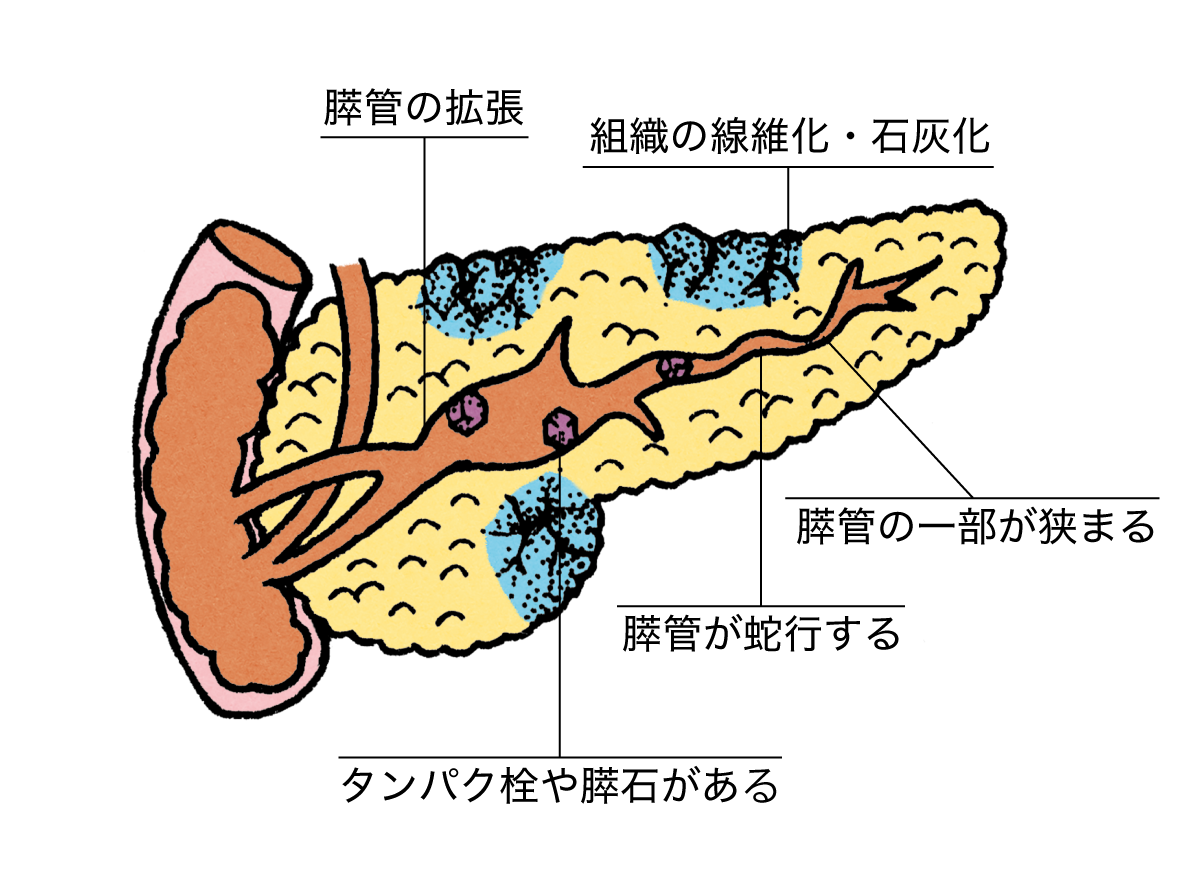

慢性膵炎|じわじわと進行して膵臓の細胞が破壊される。

慢性膵炎は画像所見が診断の基準に。組織や膵管の異常、またタンパク質の塊にカルシウムが沈着した膵石などが特徴。

炎症が一気に起きる急性膵炎に対し、長い時間をかけて小さな炎症が繰り返され、細胞が破壊されて線維化が進行する。大半はアルコールの多飲によって、また胆石も原因となる。稀に自己免疫性膵炎や高カルシウム血症による発症もあり、これらの予防は難しい。

主な症状として、重く鈍い痛みがお腹や背中に表れるが、急性のような激痛ではないため見逃しやすい。さらには組織の線維化が進むと、インスリンを作る内分泌機能の低下による糖尿病、消化吸収障害による吐き気や下痢などの合併症も表れる。進行すると呼吸困難、意識混濁などを伴って命に関わる場合も。

いちど線維化した組織は元に戻らず、痛みや炎症を抑えたり、低下した消化機能を補う薬を複数組み合わせた薬物療法を行うのが基本。結石があれば取り除くほか、詰まった膵管を広げる手術もある。

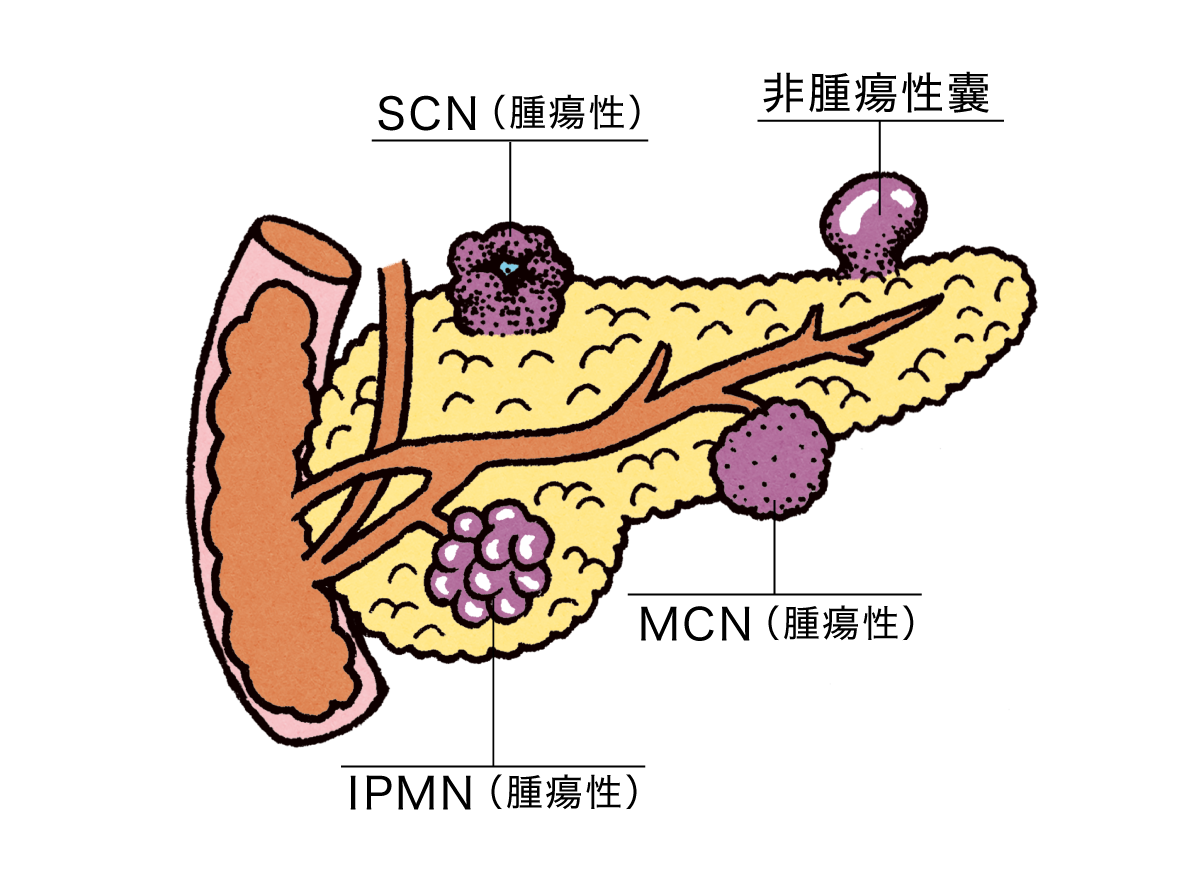

膵嚢胞(すいのうほう)|腫瘍性・非腫瘍性があり無症状のことも多い。

膵囊胞の種類は画像検査で見極められる。腫瘍性囊胞のうちSCNは大半が良性だが、悪性化する可能性のあるタイプには注意が必要。

膵囊胞は、膵臓の内部や周囲に生じる袋状の病変。アルコール性の膵炎とともに表れる場合もあるが、特に飲酒の習慣や既往歴もなく原因不明のことも。最近では、健康診断などの画像検査によって偶然、発見されるケースが多くなっている。

膵囊胞にはさまざま種類があって中身も異なり、その性質は画像検査から見極められる。おもに「非腫瘍性囊胞」と「腫瘍性囊胞」に大別され、膵液や血液などの液体で満たされた前者に対し、後者の多くでは腫瘍細胞が作る粘液が含まれる。

囊胞が大きくなるとお腹の膨満感や痛みを引き起こすこともあるが、いずれの場合も無症状であることがほとんど。たとえ腫瘍性囊胞が悪性化しても症状が表れにくく、発見しづらいのが難しいところだ。

良性の非腫瘍性囊胞は基本的に治療の必要はなく、経過観察のみに。痛みや感染がある場合は、囊胞内の液体を排出する処置などを行う。腫瘍性囊胞は専門医のもとでMRCP(超音波内視鏡)などの精密検査を行い、経過観察ののち悪性化した場合は切除手術が行われる。

悪性化しやすい腫瘍性囊胞には要注意。

IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)は膵管内にできる腫瘍で発生頻度が最も高く、形や大きさ、発生部位などで良性か悪性かを見極める。一方でMCN(粘液性囊胞腫瘍)は悪性化の確率が高く、大きいものは切除するのが望ましい。いずれの場合も、腫瘍性囊胞が見つかったら定期的な検査を欠かさずに。

膵がん|ステージ別10年生存率と治療の現在地。

悪性化した腫瘍性囊胞をはじめ、慢性膵炎もリスク要因となるが原因不明のことも多い。治療ではまず、手術で切除できるかを検討。がんが取り切れない可能性があれば化学療法や放射線療法を組み合わせ、がんが小さくなってから手術を行う。

全摘出の場合はインスリンや膵液の代わりに働く消化剤などの服用が必要となり、切除不能の場合は薬物療法や放射線療法が治療の中心に。

| ステージ1 | 31.4% |

| ステージ2 | 10.3% |

| ステージ3 | 3.2% |

| ステージ4 | 0.6% |

| 全体 | 5.8% |

データ出典/国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計報告書」より