全身の4分の1の骨が集結。「足」について学びトラブルの予兆を捉えよう。

足の機能を十分に維持するために、まずは足の構造を理解しよう。今回取材した形成外科医の桑原靖医師曰く「足は乾いたタオルと絞ったタオルみたいなもの」。あるときはふわりとカラダを受け止め、あるときはギュッと固まりカラダを前へと進める。しかし、近年ではこの機能を失いつつある日本人が多いという。

取材・文/井上健二 撮影/幸喜ひかり スタイリスト/ヤマウチショウゴ ヘア&メイク/天野誠吾 イラストレーション/野村憲司、作山依里(共にトキア企画) 取材協力/桑原 靖、久保和也(共に足のクリニック 表参道)

初出『Tarzan』No.889・2024年10月10日発売

足には全身の4分の1の骨が集まる。

身には、およそ206個の骨があるという。その4分の1が集まるのが足。片足28個の足の骨は立体パズルのように嚙み合い、それを靱帯と腱が繫ぎ留め、足を動かす多くの筋肉がつく。

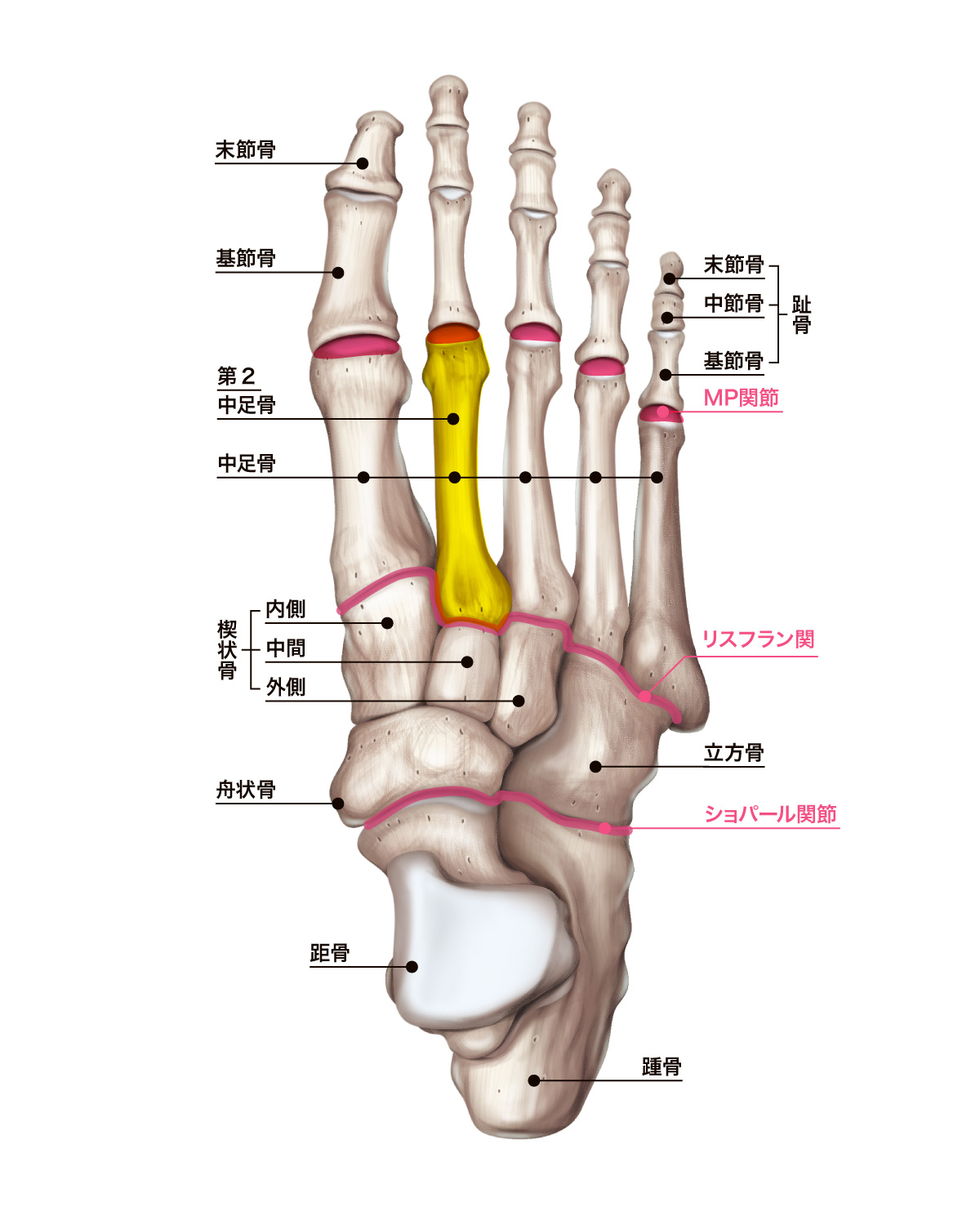

足の骨同士が作る関節は55個。足の関節というと足首(足関節)が真っ先に思い浮かぶ。足関節は、足の距骨と、下腿の脛骨と腓骨が作る関節。他にも、大切な関節が3つある。指先に近い方からMP関節、リスフラン関節、ショパール関節である。

MP関節は、指先の趾骨とそれに続く中足骨が作る関節。爪先立ちになるときに曲がるところだ。リスフラン関節は、中足骨と甲の骨(楔状骨、立方骨)が作る。そこから前方が前足部。ショパール関節は、足の付け根の関節。距骨と舟状骨の関節、踵骨と立方骨の関節からなる。リスフラン関節とショパール関節に挟まれた部分が中足部、ショパール関節から後方が後足部だ。これらの関節で足は背屈、底屈、外転、内転、外反、内反を行う。

「こうした足の作りを支える関節や靱帯などが加齢などで緩むことにより、40歳を越えると足のトラブルが頻発します。とくに男性より関節や靱帯が緩い傾向がある女性で足の悩みが増えるのです」(足のクリニックの桑原靖医師)

●足の基本的な動き

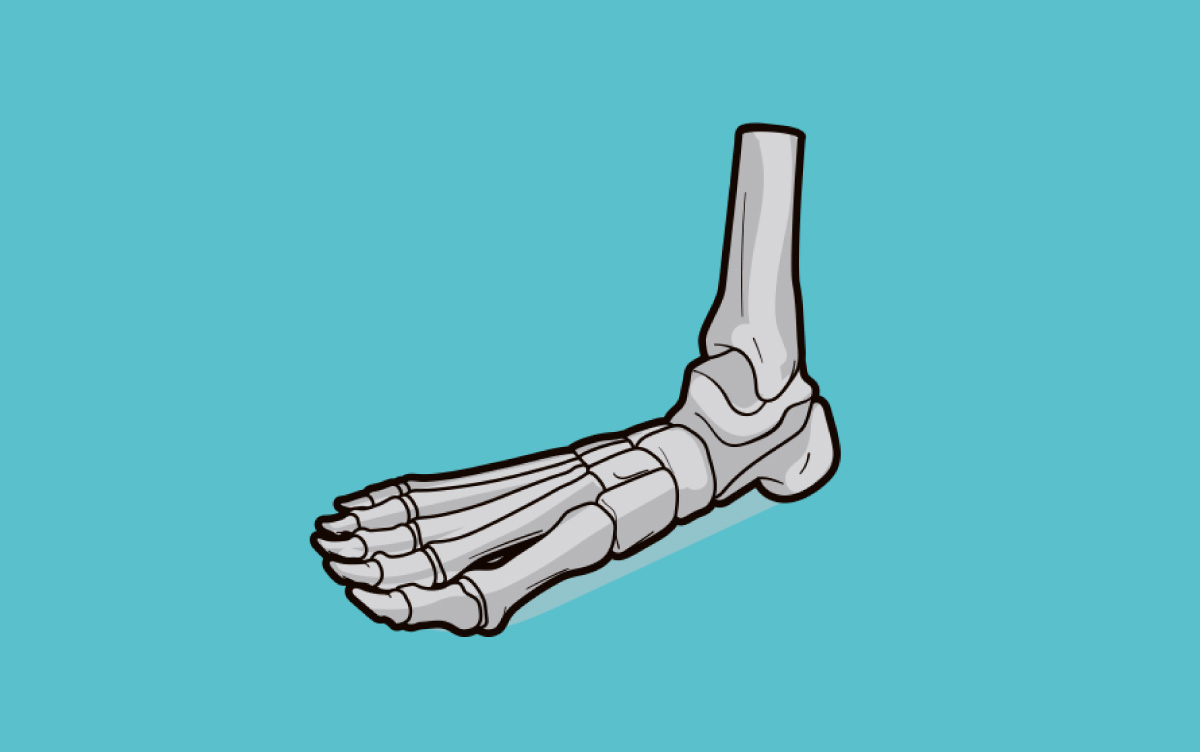

上から見たところ(右足)

指先の趾骨と中足骨の境目がMP関節。趾骨は末節骨、中節骨、基節骨からなり、親指のみそれぞれ大きめの末節骨と基節骨からなる。中足骨と甲の骨(楔状骨、立方骨)の境目がリスフラン関節、甲の骨と、距骨と踵骨の境目がショパール関節。

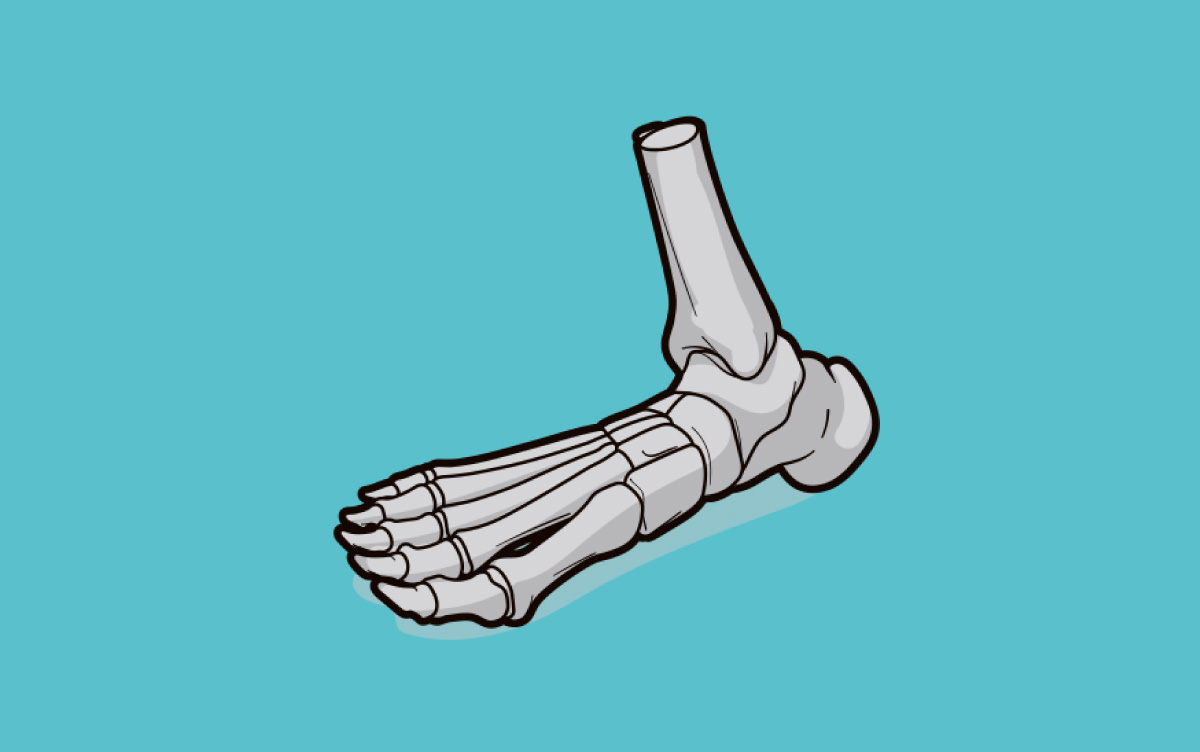

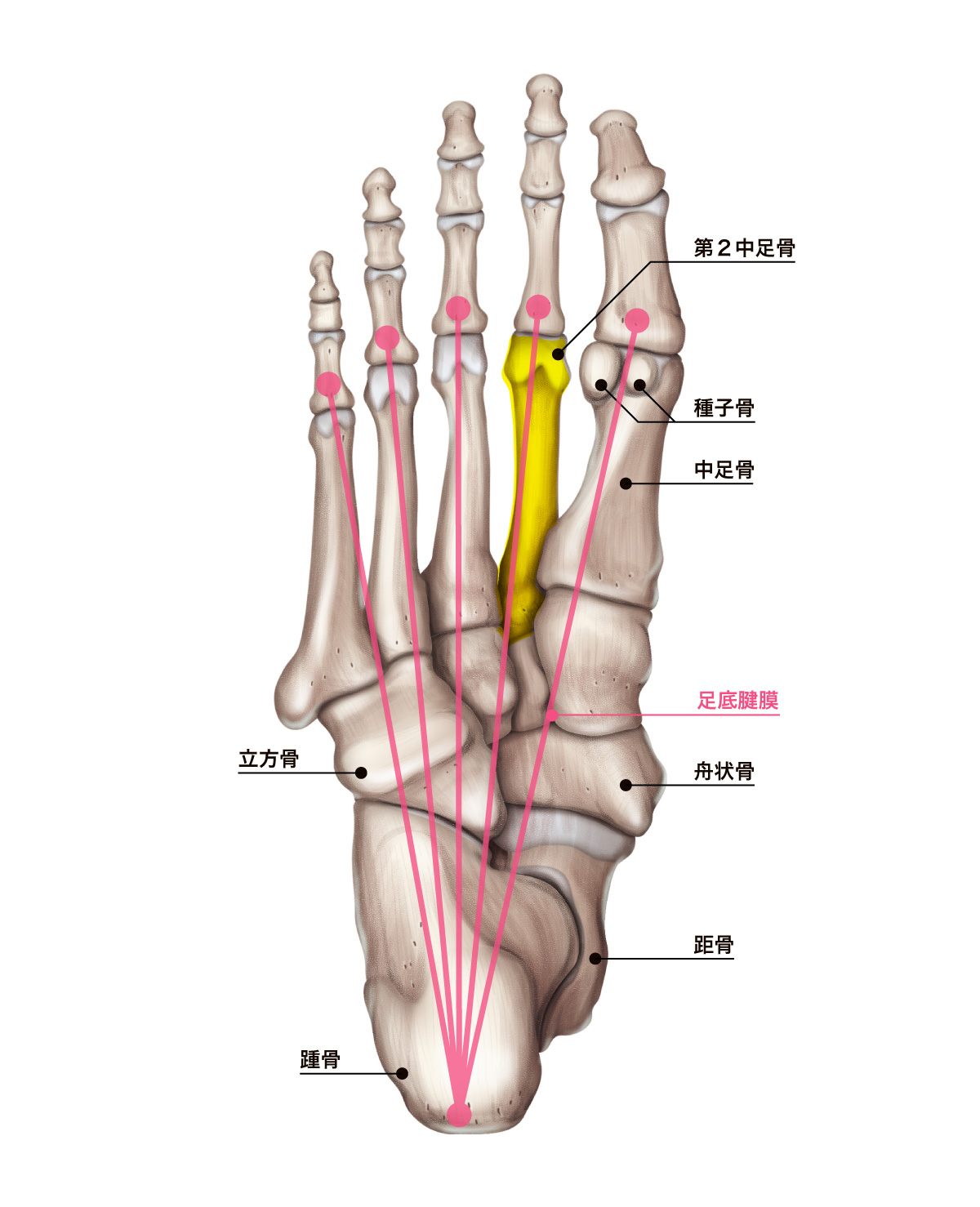

下から見たところ(右足)

足アーチの底を支えているのが、足底腱膜。踵の踵骨隆起(アキレス腱がついているところ)から、足指の基節骨に向かって扇状に広がっている。ちなみに親指の中足骨には、種子骨という腱に含まれる小さな骨がある。

足アーチの新事実。キーは第2中足骨(人差し指)。

バランスよく立ったり、軽やかに歩いたり走ったりできるのは、足のアーチ構造のおかげ。通常、足にはアーチが3つあるとされる。内側縦アーチ(土踏まず)、外側縦アーチ、親指と小指の付け根を結ぶ横アーチだ。

でも、桑原医師はその理解は不十分と指摘。“三角アーチ”と“半円アーチ”という2つのアーチの組み合わせと捉えるのが正しいという。

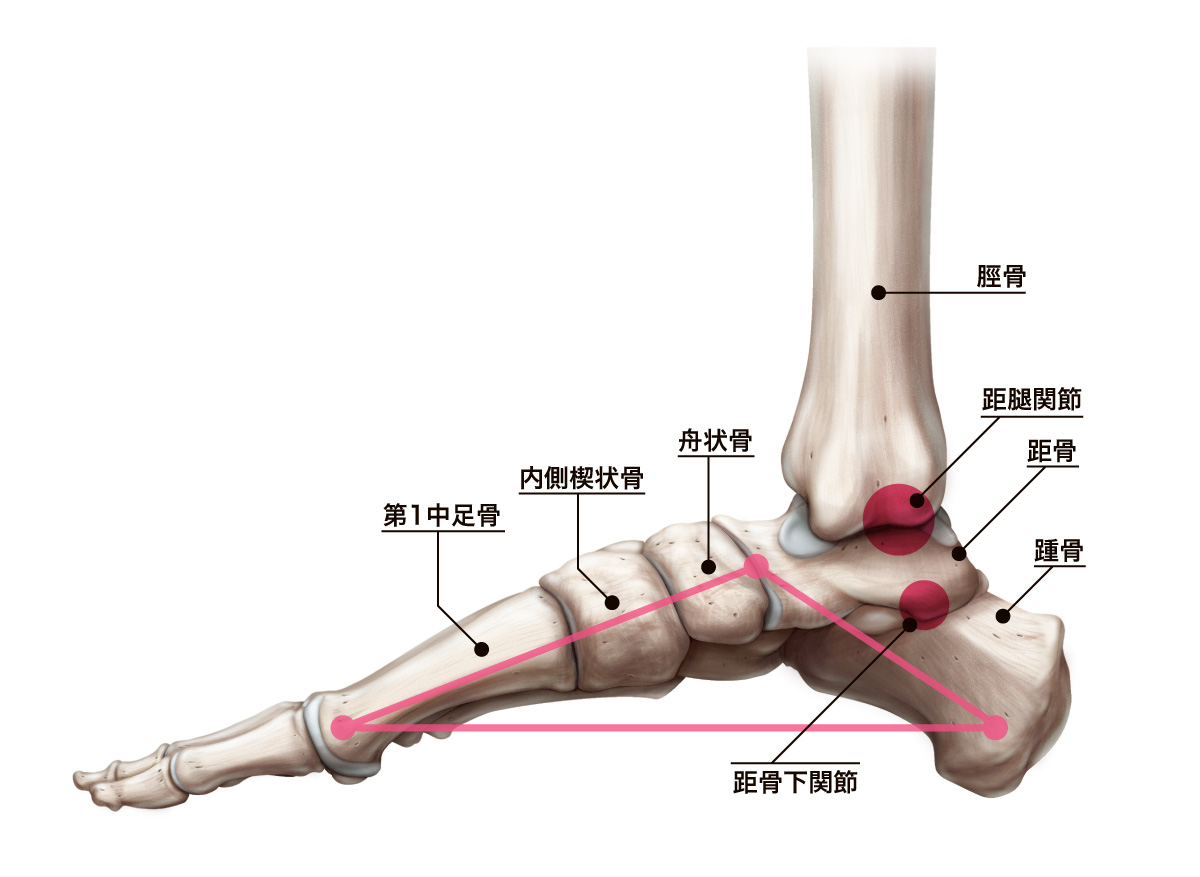

足を真横から見ると、甲(舟状骨と距骨)を頂点に、指の付け根(中足骨)と踵(踵骨)で三角アーチを描いている。弓を張る弦のようにその底を支えるのが、足底腱膜。

三角形を連結するトラス構造が橋梁に使われるように、この三角アーチは圧縮にも引っ張りにも強い。

足の5本の指に、三角アーチは1つずつあり、中足骨の横断面で見ると、ドーム球場の屋根のように半円を描きながら連なる。この半円アーチも、足を立体的に安定させるのに役立つ。

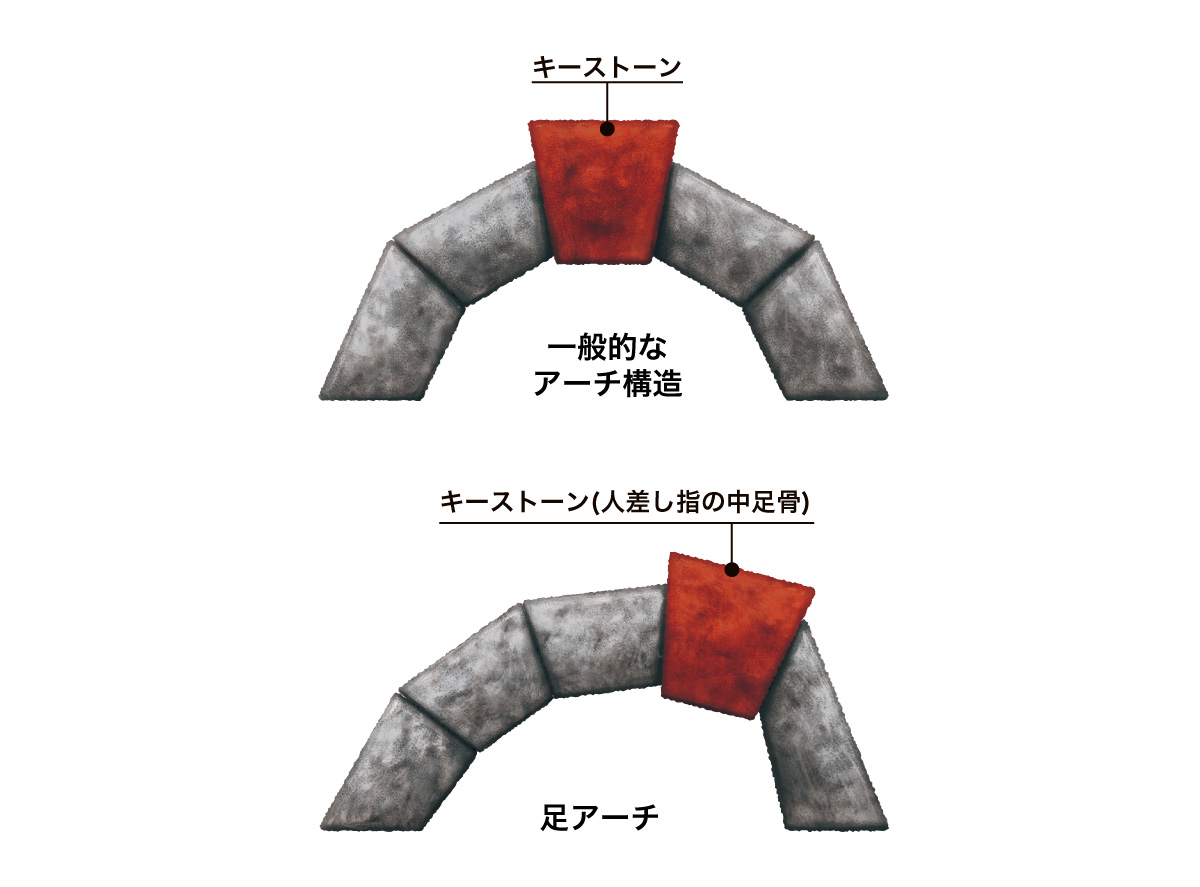

半円アーチの頂点にある要石(キーストーン)に当たるのは、人差し指(第2趾)の中足骨。手の指の中心は真ん中の中指だが、足の指の中心は中指(第3趾)ではなく人差し指なのだ。

「下腿の脛骨の延長線上にあるのが人差し指。1歩前へ踏み出すときも人差し指と親指の間くらいの延長線上へステップするのです」

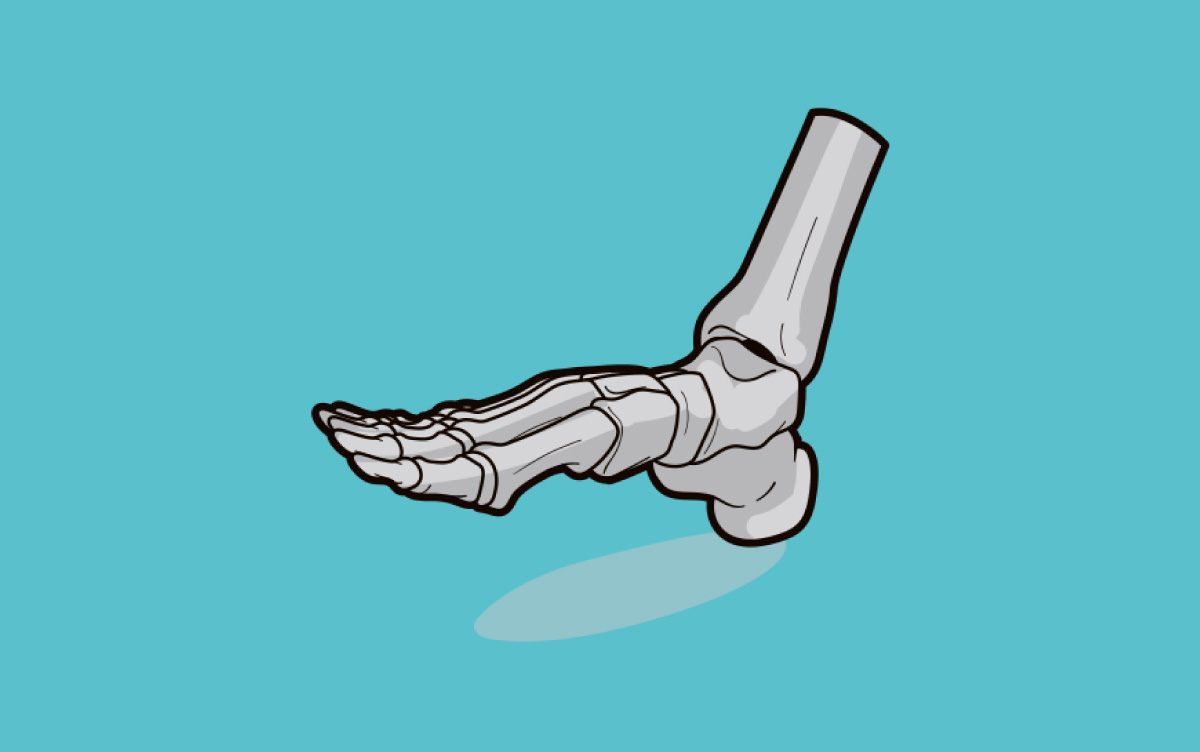

親指側から見たところ(右足)

親指側から足の骨の連なりを見ると、トラス構造に似た足アーチがよくわかる。脛の脛骨、腓骨と距骨が作るのが、距腿関節。距骨と踵骨が作るのが、距骨下関節。距骨には筋肉が一つもつかず、靱帯のみで関節と連結している。

足アーチの横断面図

一般的なアーチ構造では、トップの要石(キーストーン)は中心にあり、安定性が高く上からの力に強い。足アーチはあえてキーストーンを中心からズラし、少し不安定な構造にする代わりに可動性を高め、衝撃吸収力を向上。

歩くときに足のアーチ構造はどう変化するのか。

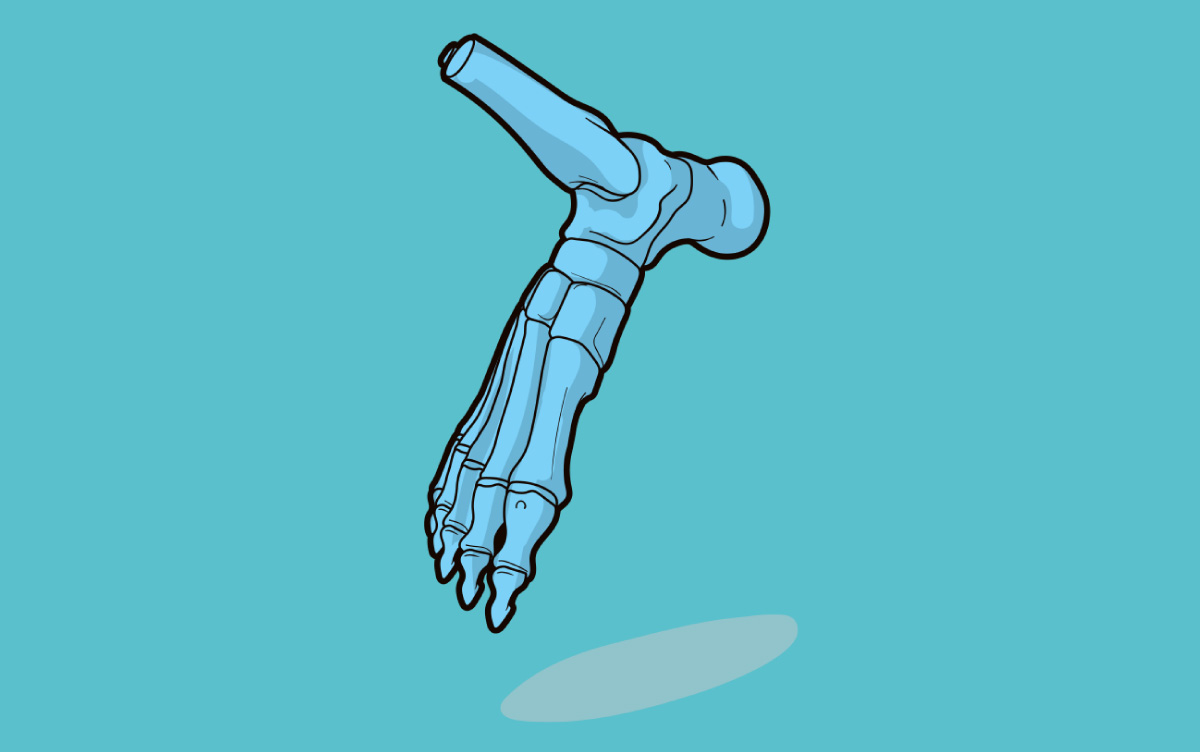

足の三角アーチはトラス構造に似るが、橋梁などのトラス構造とは大きな違いがある。橋梁は不変不動だが、足アーチは歩くたびにダイナミックに変化する。それは着地衝撃を吸収し、力強く蹴り出すのに必要なプロセスだ。

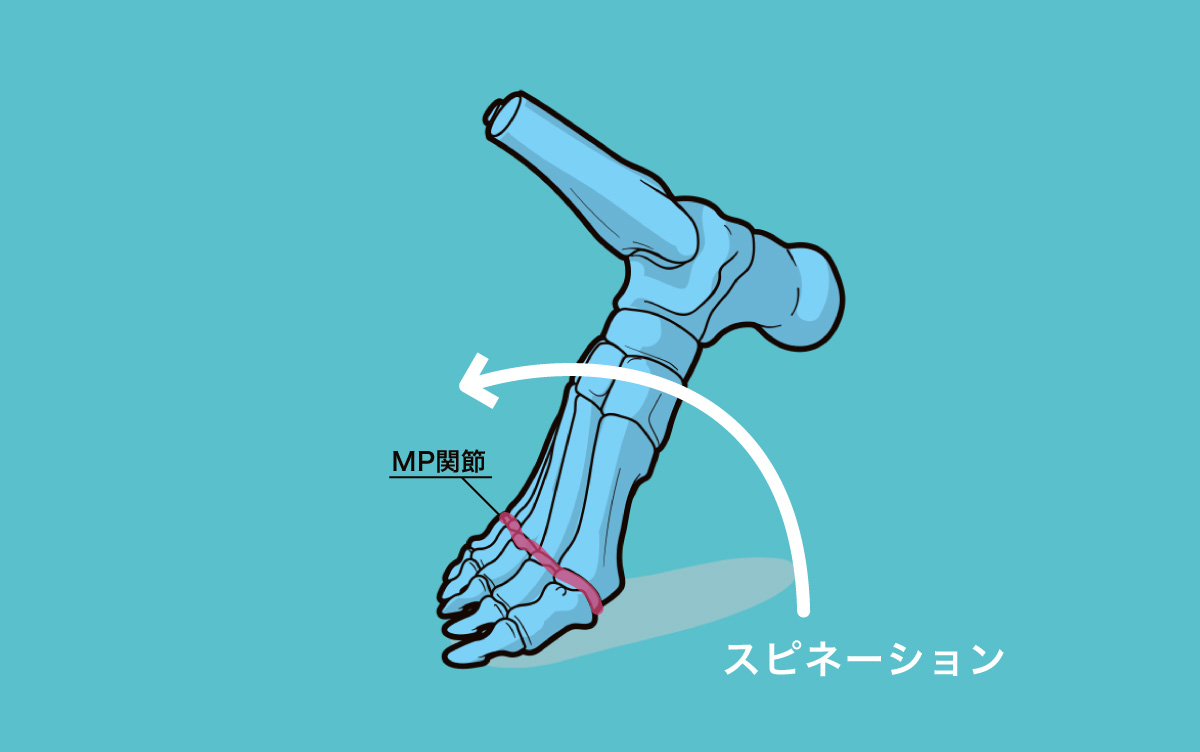

踵から着地した後、足は着地衝撃を逃がしながら前方へ転がる。次に足首が前方へ倒れると、アーチの底を弦のように張る足底腱膜が引っ張られる。最後に前足部のMP関節が曲がり、接地面を踏み返しながら踵を引き上げる。

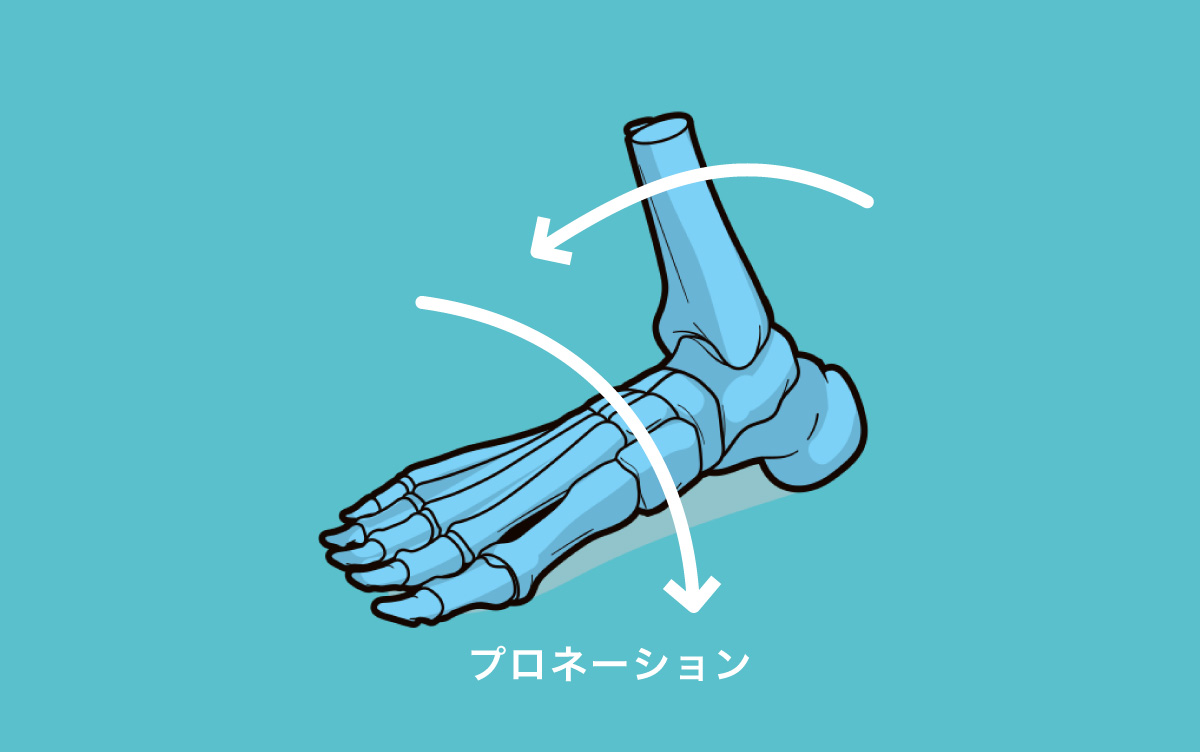

着地では踵の少し外側で着地する。続いて足全体で接地すると、アーチは内側へ倒れて低くたわみながら衝撃を吸収する。これがプロネーション(回内)。その反動でスピネーション(回外)が起こると足全体の剛性が高まり、MP関節に体重が乗ると、テコの原理で前方への推進力がアップする。

横断面で見た足アーチの頂点は中指ではなく人差し指だから、甲を中心とする骨格には柔軟に変化できる“遊び”がある。ゆえにプロネーションもスピネーションも自在なのだ。

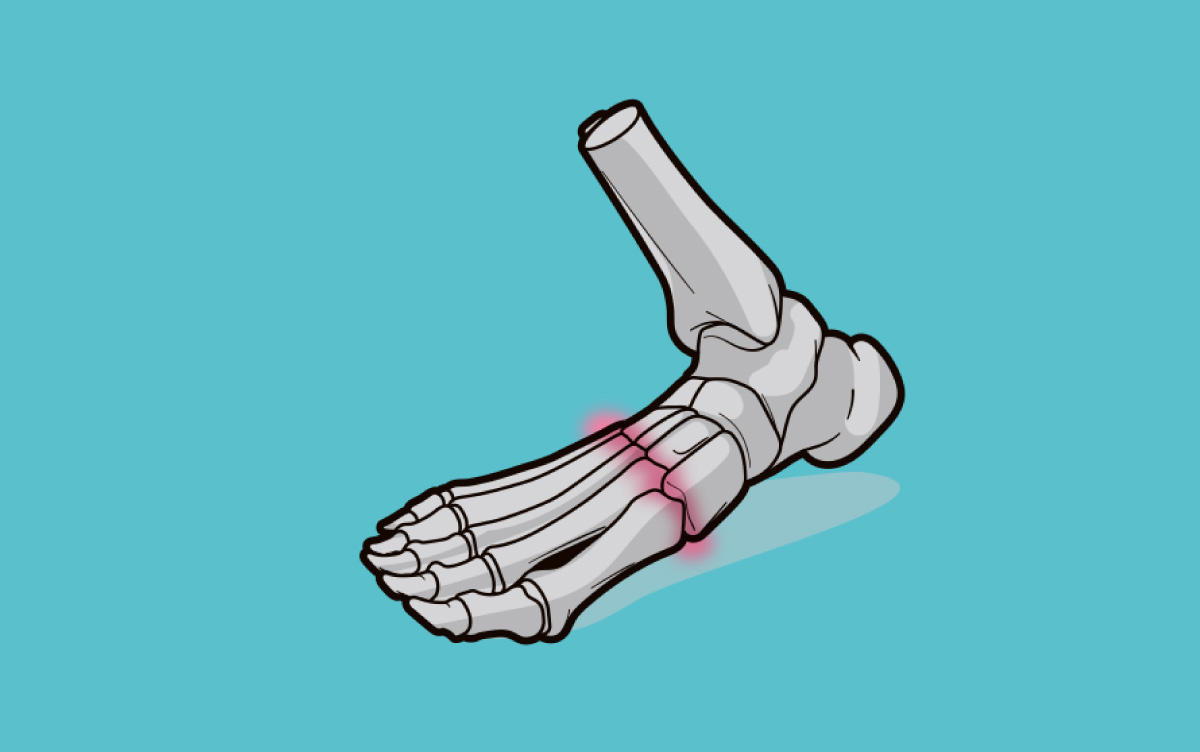

「でも、甲のアーチを支える靱帯が弱かったりすると、プロネーションでアーチが潰れすぎるオーバープロネーションが生じる。するとスピネーションにうまく移行できなくなり、前方へ重心が移動するにつれて甲のリスフラン関節周辺に不自然な力が加わるようになり、さまざまな足トラブルの発端となり得るのです」

足アーチが崩れるパターンでもっとも多いのは、扁平足。アーチが落ち込んだまま、自在に変形できなくなる状態だ。坐って確認するとアーチはあるのに、立って荷重するとアーチが消滅する「隠れ扁平足」を入れると、日本人の約7割が相当するという。

扁平足も、逆にアーチが高すぎる甲高もそれ自体は足の病気でも何でもないけれど、放置するとさまざまな足トラブルに発展する。それらを防ぐには、インソールを入れてアーチを適切に支えるのが基本。加えてエクササイズも試してみてほしい。(関連記事:足のアーチを保つエクササイズ。)

●正しい足アーチの変化

●崩れた足アーチの変化

足裏から足トラブルの予兆を捉える。

頑張って鍛えた自分の胸やお尻を常に観察しているタイプでも、足をしげしげと眺める機会はほとんどないだろう。

でも足裏を見てみると、将来の足トラブルの兆候を捉えることも可能。土台となる足に何か異常があったら、いくら胸やお尻を鍛錬しても全身の機能は高まらない。改めて注目しよう。

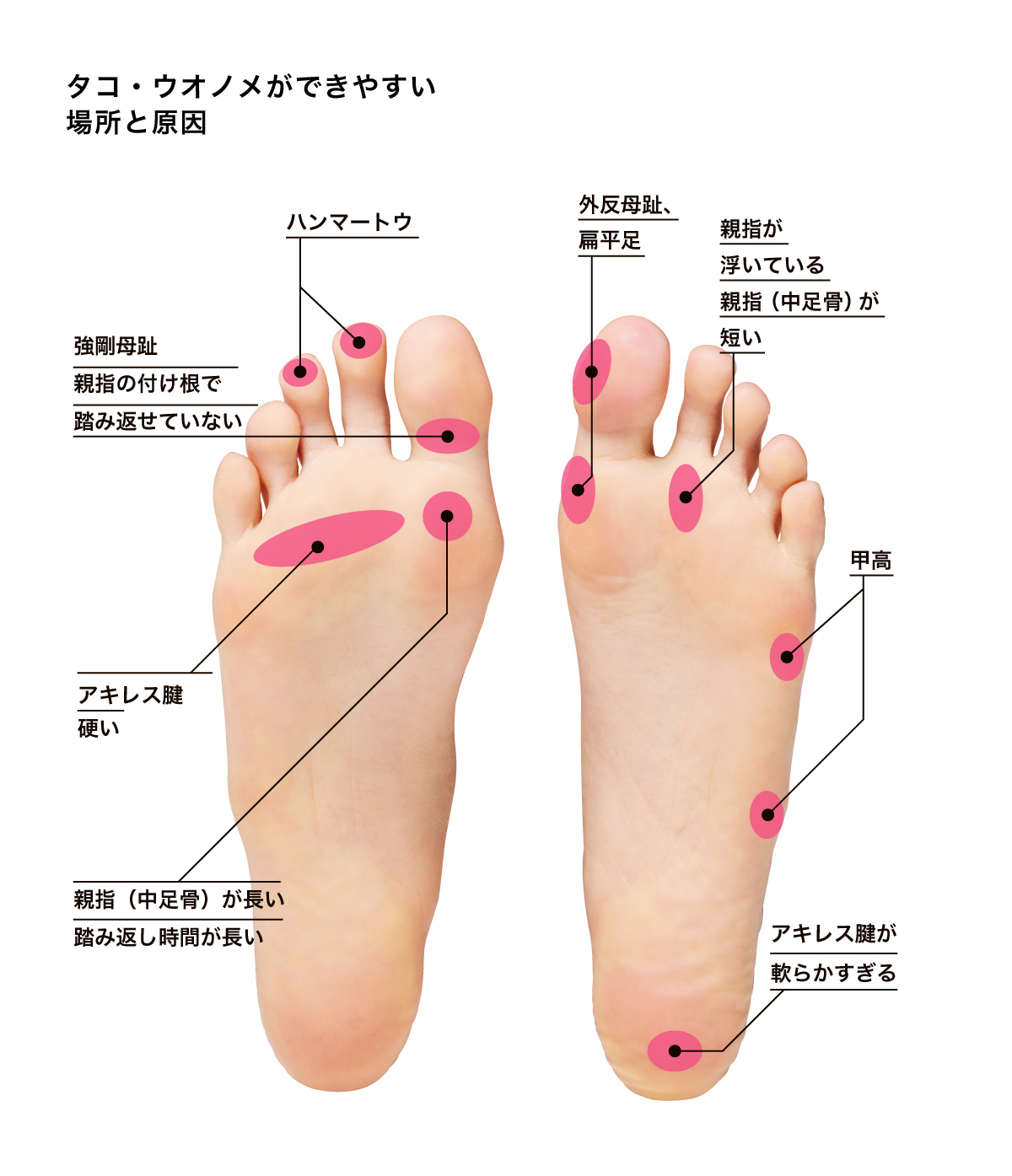

足裏には本来、タコもウオノメもないのが正常。タコは、不自然な力が加わり続け、皮膚表面の角質層が厚くなったもの。それにねじりストレスが加味されて硬い芯が生じ、神経を圧迫して痛みを伴うようになるのがウオノメだ。

タコやウオノメができる場所でどんな足トラブルが予見できるのか。下のマップで確かめよう。

出典/『「足が痛い」本当の原因はコレだ!「つまでも元気に歩くために専門医が教える新常識』(桑原 靖著、時事通信社刊)

アーチの落ち込みで起こるおもな足トラブル

●外反母趾

親指が人差し指を向いて“外反”するのが「外反母趾」。ハイヒールのように先端が細い靴ばかり履くのが理由と思い込む人も多いようだが、それは誤解。発端はアーチが落ちた扁平足。

アーチが下がっても、その底を支える足底腱膜は伸びないため、親指の付け根に無理な捻りが加わる。その痛みを避けるため、親指が外へ外へ逃げると、親指の付け根の中足骨が「く」の字に内側へ迫り出し、進行すると親指の脱臼も起こる。

●強剛母趾

外反母趾のような足指の変形はないのに、同様に親指の付け根に痛みが走るのが「強剛母趾」。外反母趾では足アーチが落ち込むと親指の関節は外へ逃げるが、強剛母趾では関節は逃げない代わりに親指の骨同士(MP関節を作る基節骨と中足骨)が正面衝突。

何度も繰り返すうちに炎症と痛みが出てくる。歩くときの最後に爪先で蹴り返す際、親指を反らすと痛みが強まるため、親指を曲げないようにすり足で歩く悪癖がつく。

●足底腱膜炎

運動不足解消のためにウォーキングやランを始めたら、朝起きて最初の一歩で足裏に痛みを感じるようになった……。そんな人は、おそらく「足底腱膜炎」。足裏の踵から指先へ扇状に広がる足底腱膜に炎症が発生している。

その元凶も、やはり足アーチの崩れ。足底腱膜は伸びないが、アーチが潰れがちだと足底腱膜を強引に引き伸ばす力が加わる。着地を伴う運動で足を酷使していると炎症が悪化して、やがて痛みを発する。