痛い箇所は外して使うのが正解。

肩や腰などの血流を促そうと直に当ててコロコロしているつもりが、実は肩こりや腰痛の炎症部分をゴリゴリ刺激していた…なんて悲劇は、今日で終わりに。

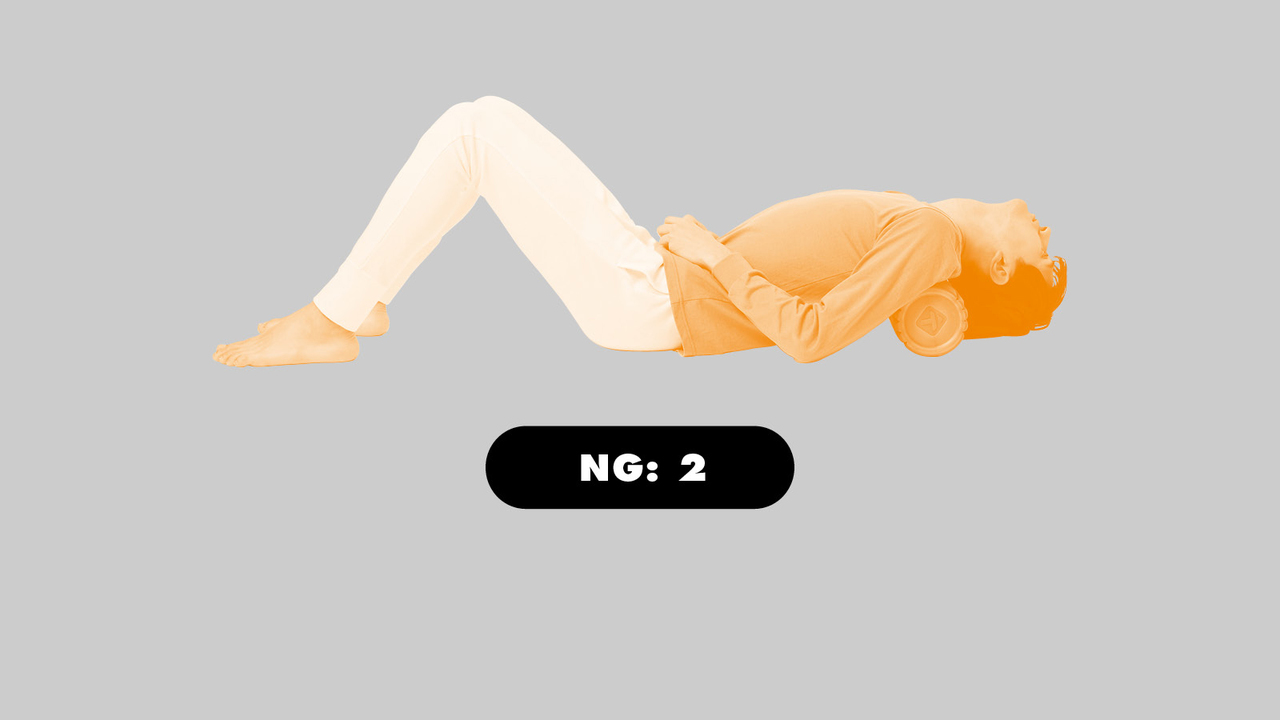

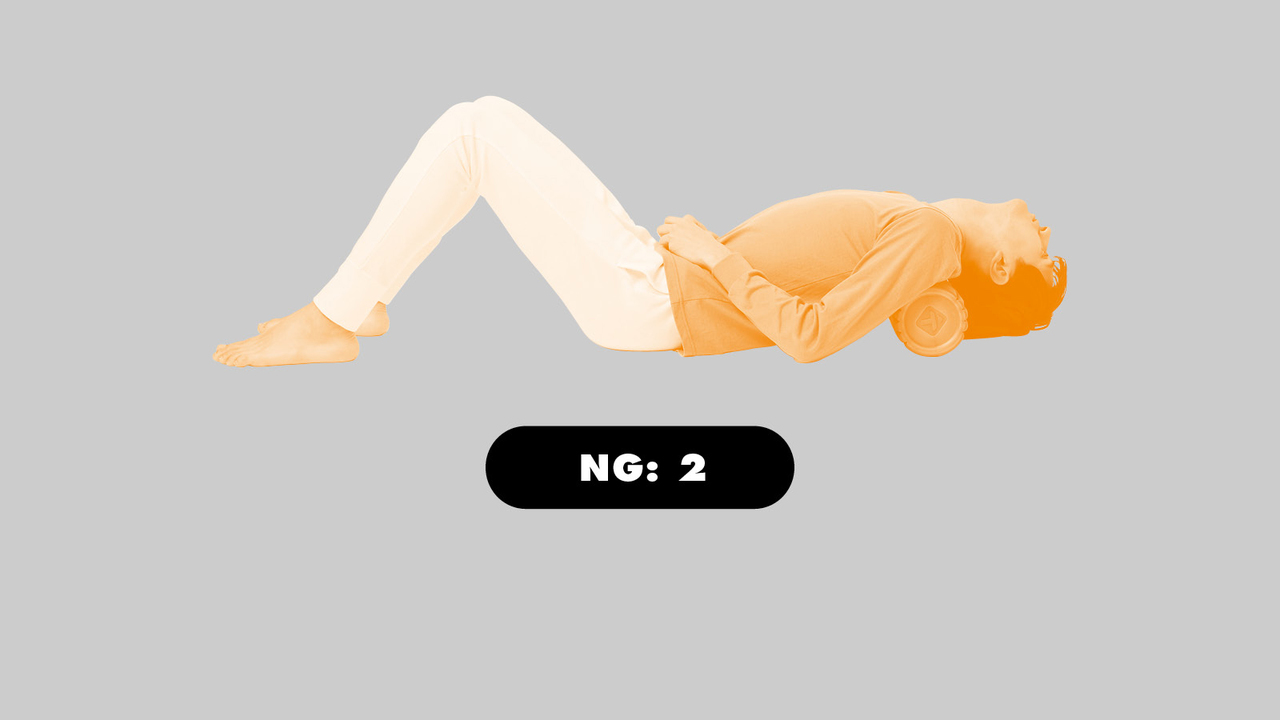

こんな使い方していませんか?

1/20

肩に当てて首の筋肉を脱力させて使うと、過度に首が伸展されるためキケン。やみくもなリリースは筋出力の低下にも繫がる。肩を正しい位置に保てるよう他の筋肉を鍛えるべし。

肩に当てて首の筋肉を脱力させて使うと、過度に首が伸展されるためキケン。やみくもなリリースは筋出力の低下にも繫がる。肩を正しい位置に保てるよう他の筋肉を鍛えるべし。

「あ〜腰がキツい」と腰をむやみにコロコロすると、リリース直後は楽になった気がしても、痛み=炎症が悪化する可能性が。急がば回れ、腰から遠い後頭下筋群からリリースを。

「あ〜腰がキツい」と腰をむやみにコロコロすると、リリース直後は楽になった気がしても、痛み=炎症が悪化する可能性が。急がば回れ、腰から遠い後頭下筋群からリリースを。

「フォームローラーでアプローチするのは筋膜。カラダ全体に張り巡らされている筋肉を包む膜のことです」と語るのは、ピラティスと筋膜のほぐしを融合させた独自メソッド「ほぐピラ」で定評のあるパーソナルトレーナーの星野由香さん。

「肩や腰のツラい部位は筋膜の癒着が起きています。それを解くには患部の筋膜に繫がる他の部分に当てるのが安全で効果的です」

肩こりは肩関節、腰痛は股関節の可動域が制限されている可能性が高く、その動きに関わる筋肉の活性化にローラーが重宝する。リリースで緩めつつ、可動域を広げるべき深層筋に刺激を与えられるからだ。

「肩こりは自分で制御できない範囲で拘縮が進んでいるため丁寧にリリース。腰痛はリスク軽減のため、首元→脛→腰と問題の腰から遠い部位から使います。短時間、弱めにであれば、直接刺激してもOKです」

「肩こり」への使い方。

1/20

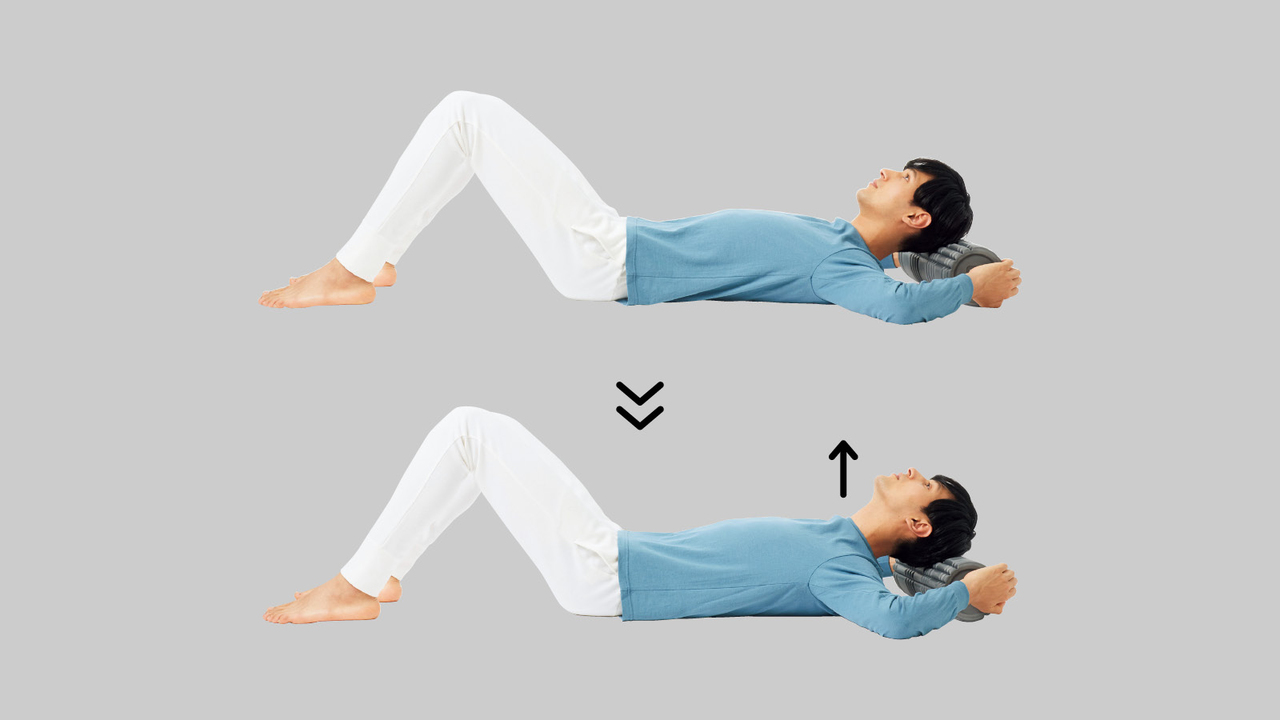

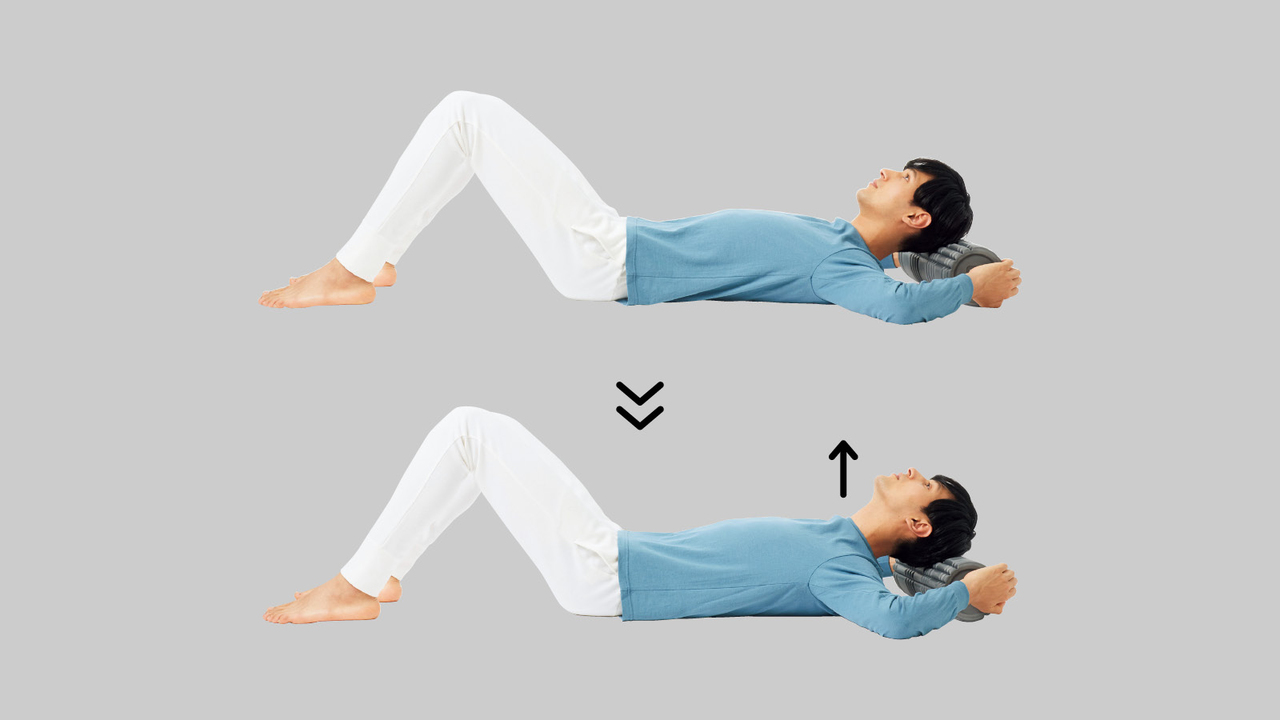

ステップ① 帽状腱膜

前頭筋・後頭筋・側頭筋に繫がる、頭蓋骨を覆う線維状組織。現代人に多い前傾姿勢で肩の筋肉がこわばると帽状腱膜が引っ張られる。肩〜頭の筋膜を緩めてニュートラルに。

- 仰向けに寝て後頭部にローラーを置く。

- 両手でローラーを摑む。

- 鼻だけを動かすイメージで、鼻の位置をなるべく高く引き上げる。

- 元の姿勢に戻る。

- 動作中、頭部をローラーに押し付けるように当てる。

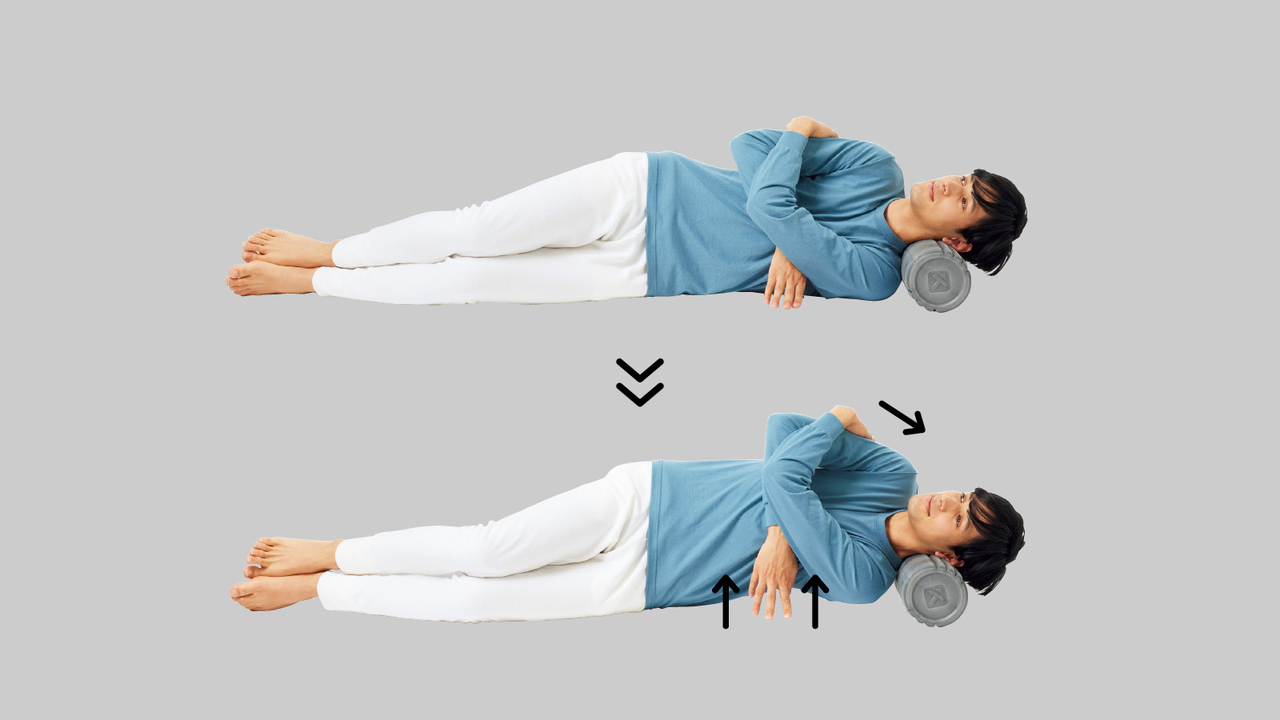

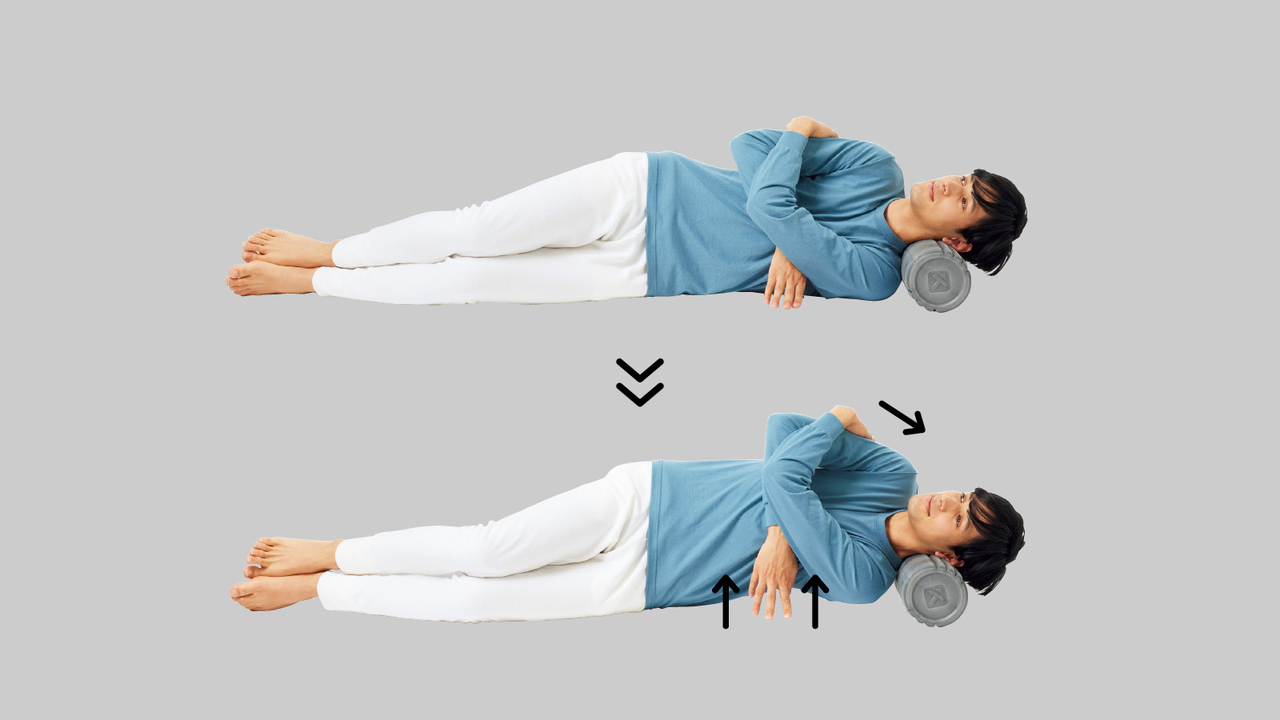

ステップ② 僧帽筋上部

首の後ろ側から肩甲骨周辺にかけて広がる僧帽筋は、ストレートネックなどの悪姿勢により固まりがち。引っ張られた僧帽筋上部を元の状態に戻しつつ、体幹部を伸展&側屈。

- 横向きに寝てローラーに頭を乗せる。

- 顔を斜め上に向け、下側の手を上側の腕に添える。

- 上側の手を床について上体を引き上げる。

- 腰から顔までツイストしたままキープ。

- 頭が浮かないよう注意。

- 逆側も同様に。

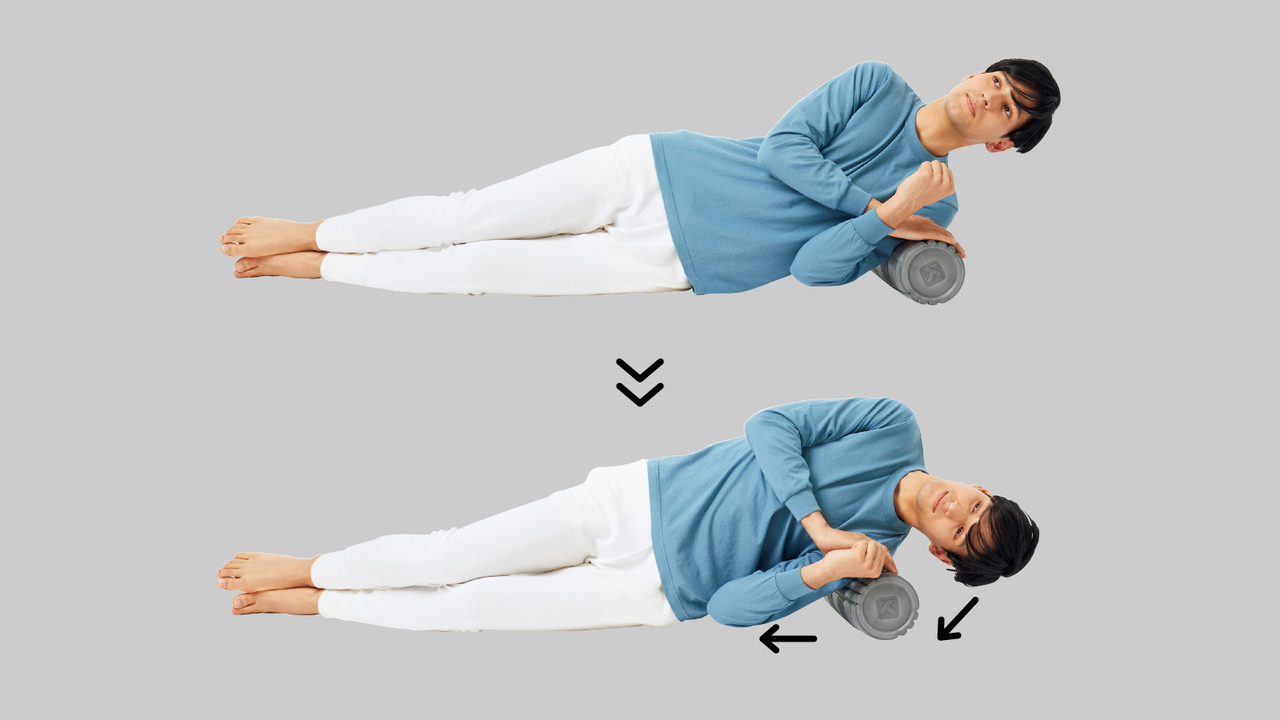

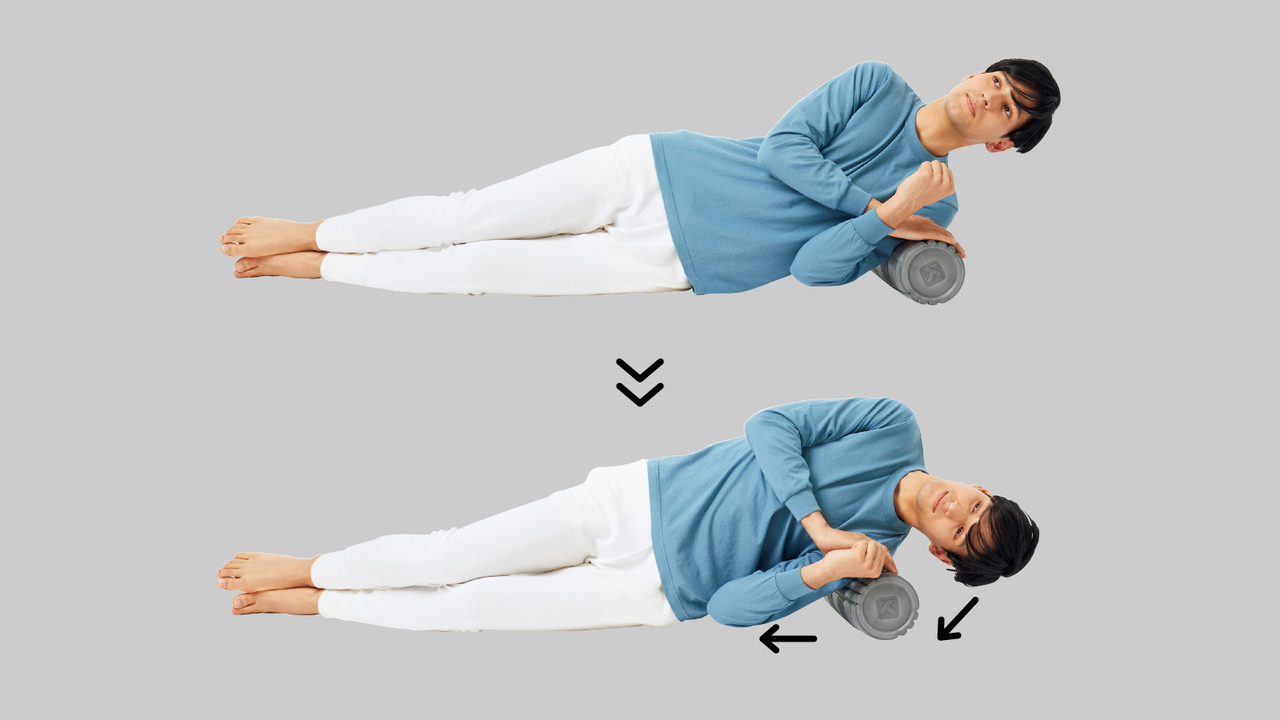

ステップ③ 三角筋

肩を覆う筋肉で肩関節の可動域に大きく関与。肩が上がった姿勢が続くと過緊張状態に。肩を下げ、脇を締めるのに必要な前鋸筋を動かしつつ体幹部を側屈させてリセット。

- 横向きに寝てローラーに肩を乗せる。

- 両脇を締め、両膝は揃えて軽く曲げる。

- 上側の手でローラーをお腹側に転がしつつ、

- 下側の肩をグッと引きつけて頭も床の方に向け、体幹部を側屈。

- 逆側も同様に行う。

「腰痛」への使い方。

1/20

ステップ① 後頭下筋群

首と後頭部の境目にあり、頭部の動きを支える後頭下筋群。頭蓋骨の伸展や屈曲などの動きは腰椎の下にある仙骨と連動。腰痛の根本原因を撃退するべく、入念にケアしよう。

- 仰向けに寝て首の下にローラーを置く。

- 両膝を揃えて立てて、両手でローラーをホールド。

- そこから鼻だけを動かして天井に円を描く。

- 円は大きすぎず小さすぎない、鼻だけを動かせる範囲内に抑えることで適切な負荷を与えられる。

ステップ② 前脛骨筋

前脛の筋肉。腰痛で大腰筋をうまく使えないと膝が上がりにくくなりこわばる。ほぐしながら背骨の屈曲動作を加えることで腹直筋と大腰筋を活性化させ腰にかかる負担を軽減。

- 四つん這いになり、ローラーの上に片膝を乗せる。

- ローラーを膝から足首まで転がしつつ、

- 膝を胸に引きつけながら背中も丸める。

- 前脛骨筋の真ん中をリリースする。

- カラダを左に倒したまま、右に倒したままの姿勢でも行う。

- 逆側も同様に。

ステップ③ 脊柱起立筋

背骨に沿って延びる。長時間の座業などで固まると背骨の動きや骨盤の可動域に悪影響が。背骨よりやや外側に当て腹膜付近をほぐしつつ、回旋動作に必要な腹斜筋を使う。

- 横向きに寝て、下側の背骨の外側にローラーを置く。

- 膝と足首を直角に曲げる。

- 下側の手は後頭部、上側の手はローラーに。

- 足首を保ったままお腹をひねって両膝を上げ、床スレスレまで下げる。

- 動作中、両膝が離れないよう意識。

- 逆側も同様に。

ローラー初心者にはグリッド付きでミニ〜ミドルサイズ、直径約15cm以上のものが最適。肩や腰の疲れを感じた時のコロコロを日課に!