更年期を予防・対策する第一歩は食事から。

「カラダやメンタルの不調、そして性力の衰え。更年期の代表的な症状は、食事と栄養を見直せば、6割以上の人が変化を実感できるのでは」と、心強い言葉を発する医師の溝口徹さん。

22年前、日本初のオーソモレキュラー栄養療法(分子栄養学)専門クリニックを開設し、男性の更年期障害の治療にも取り組んでいる。一方、男性ホルモンの概念がない2000年前から、今の更年期障害に近い症状や対策に触れていた東洋医学。今に伝わる「食養生」の観点から、効果的な更年期対策も導き出せる。

最新のエビデンスも反映した東西の叡智を味方に、日々の食を「更年期対策食」に変えていこう。

更年期対策で推奨する5大栄養素。

1.亜鉛(牡蠣、青魚、ウナギなど)

テストステロンや精子の合成に重要な役割を担うミネラル。貝類や魚類、畜肉類から摂取しやすい。

2.DHA(青魚など)

オメガ3脂肪酸。体内では作られない必須脂肪酸。精子の運動能を維持するために必須。

3.ビタミンD(卵、魚介など)

体内のタンパク質を活性化させるビタミン。血中濃度が高いと、テストステロンの分泌が促進される。

4.ビタミンA(レバー、ウナギ、卵など)

脂溶性のビタミンAは、体内で活性型のレチノールになり、精子の分化に重要な役割を担う。

5.ビタミンB群(豚肉、レバー、マグロなど)

更年期症状を悪化させるストレスや疲労回復の改善に役立つ。特にナイアシンを多めに摂取したい。

分子栄養学的「脱・更年期」食事ルール。

栄養を吸収する分子栄養学の英名オーソモレキュラーとは、ortho(正しい、整える)とmolecule(分子)を組み合わせた、米国生まれの造語。生体内に正常にあるべき分子を最適濃度に整えるための栄養療法、というわけだ。

「投薬を中心とする現代医療では改善しない症状のための栄養療法です。食事やサプリメントなどで栄養を摂取し、糖質コントロールを用い、我々のカラダを構成する約37兆個の細胞の働きを向上させます。これまで、更年期症状などの不定愁訴の治療にも素晴らしい成果が出ています」(溝口さん)

では、日常で何をどのように食べれば更年期対策の食事になるのか。オーソモレキュラー栄養療法は、本来はその人の状態に合わせたオーダーメイド。そこで今回は万人に通用する基本ルールを教えてもらった。手っ取り早く始められる食ルール、実践あるのみ!

ルール1.栄養を吸収するベース、腸の健康は常に意識。

体内の栄養バランスを整え、細胞の働きを活性化させる療法ゆえ、そもそも栄養を吸収する腸自体の健康維持は最大の課題。

「腸が炎症を起こさないよう、普段の食生活の見直しや、ストレスコントロールなど生活習慣の改善も栄養素同様に大切です」

さらに、オススメの栄養素だけ摂るのではなく、栄養バランスを整えた食事にするのは大前提。

「更年期には、倦怠感などうつ症状を訴える人も多いですが、腸内環境が悪化して、腸内細菌が作る神経伝達物質のセロトニンが不足していた、なんて可能性も考えられます。腸の状態は、心身の健康維持のカギを握っているのです」

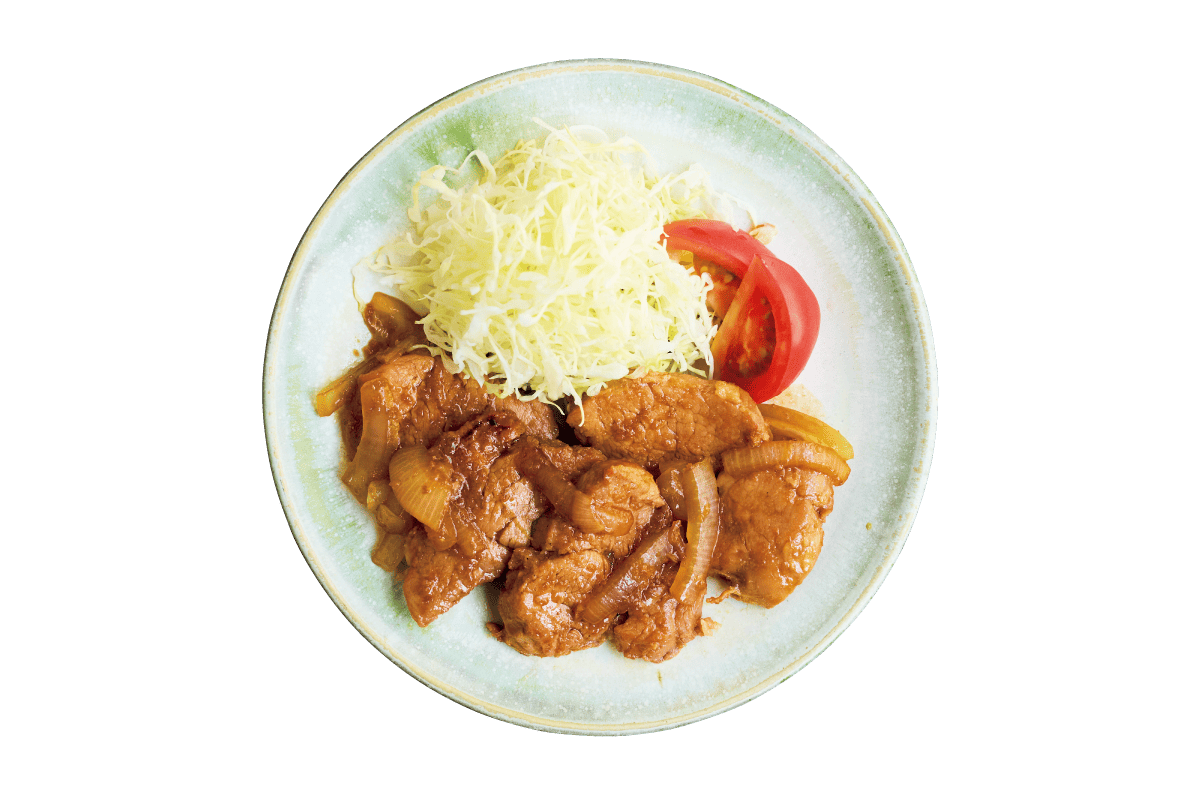

疲労回復効果を期待できるナイアシンが豊富な豚肉。亜鉛や鉄などのミネラルも効率よく吸収でき優秀な食材だ。

ルール2.更年期世代には動物性タンパク質が最強の味方。

疲労回復効果を期待できるナイアシンが豊富な豚肉。亜鉛や鉄などのミネラルも効率よく吸収でき優秀な食材だ。

カラダづくりのベースとなり、テストステロンの生成を支えるためにも重要なタンパク質。厚生労働省の1日の摂取推奨量は体重1kg当たり0.8gとされているが。

「更年期の予防にはそれでは不足気味。体重1kgに対して1.5g以上を摂ってほしいですね」

ビタミンB群や亜鉛、鉄などの含有量が多く、吸収率が高いので、良質な動物性タンパク質を推奨。

「実は貯蔵鉄≒フェリチン不足の男性は多いです。特に激しいトレーニングを続けるアスリートは鉄不足に陥りやすい傾向にあります。するとミトコンドリアの機能が落ち、アクティビティも落ちるので、更年期症状にも影響が及びます」

ルール3.精子のために亜鉛、ビタミンA、ビタミンDを。

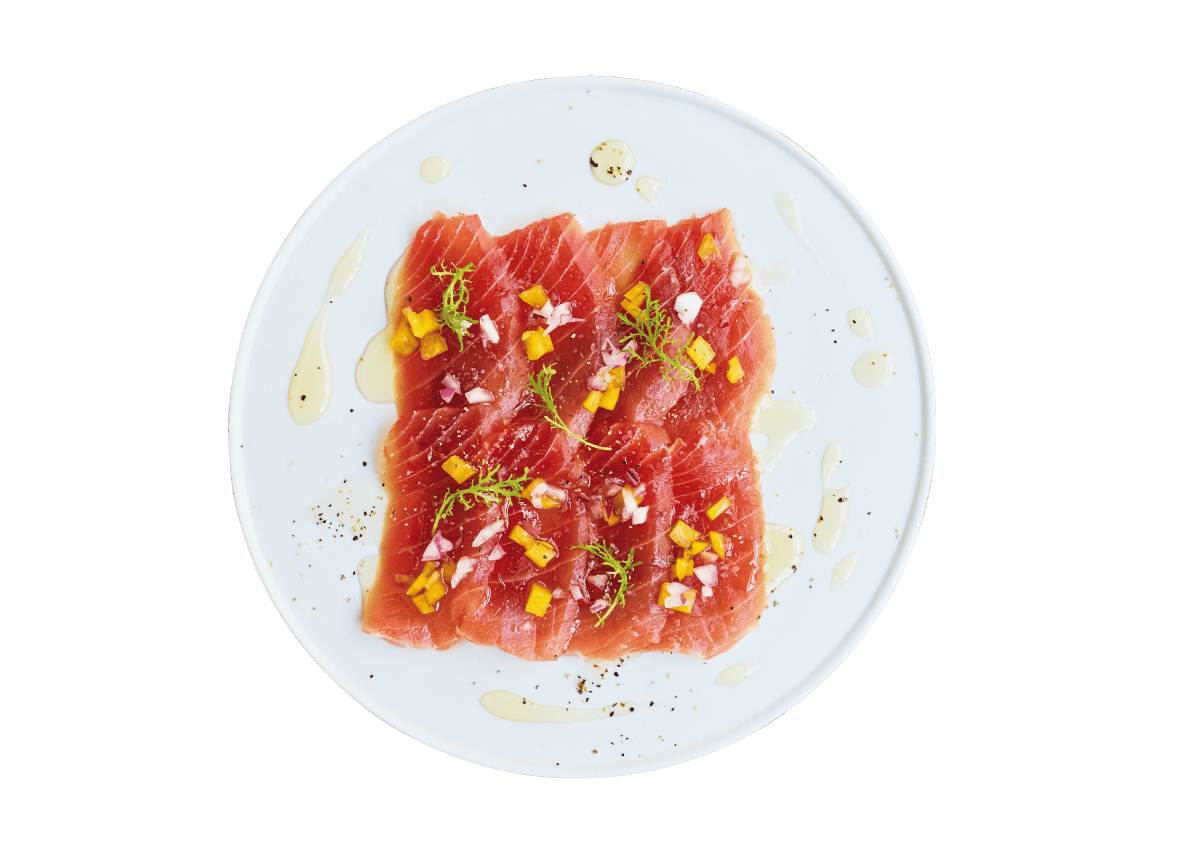

DHA、ビタミンB群、ビタミンD、鉄などの栄養を含むマグロのカルパッチョ。血糖値の上昇も防げる抗更年期食だ。

ある調査によれば、精子の数が過去40年で50〜60%も減少した、というデータもあるほど、精子減少は身近な問題となっている。

「不妊治療を目的に来られた男性を調べると、精子の数や運動率が少なく、奇形率が高いことが多いです。健康に見える男性でも、精巣の機能自体が落ちているのでは、という実感があります」

冒頭の5大栄養素に列記した亜鉛、ビタミンA、Dは精子のためにとても重要な役割を担う。

「亜鉛は精子形成に関わり、生殖能力の向上にも役立ちます。また、精子の分化に関わるビタミンA、精子やテストステロンにとって重要なビタミンDも必須です」

ルール4.ホルモンと精子が欲しがる油をバランス良く摂る。

ともに重要な脂肪酸。ただ、普段の食生活はオメガ6系が多くなりやすく、バランスが崩れると体内の炎症を促進。

テストステロンと精子の合成にはコレステロールが必須で、さらに精子には青魚に豊富に含まれるオメガ3系脂肪酸のDHAも必要。

「ただ、青魚には同じくオメガ3系のEPAも豊富。EPAが多いと、精巣に行こうとするDHAの邪魔をするという現象が起こります。魚ばかりを食べず、ほかの食材やサプリの力も借りて、上手にDHAを摂取しましょう」

また、老化を促進する体内の活性酸素や炎症を避けるには、油の摂取バランスに気を配りたい。

「普段摂りがちなオメガ6系のリノール酸を減らし、オメガ3系のα—リノレン酸と1対1程度のバランスを目指すといいでしょう」

ともに重要な脂肪酸。ただ、普段の食生活はオメガ6系が多くなりやすく、バランスが崩れると体内の炎症を促進。

ルール5.血糖値を乱高下させない食べ順を守る。

老けないカラダづくりの常識となりつつある血糖値のコントロールは、実は更年期対策にも有益。

「血糖値が乱高下すると、その抑止に働くホルモン、コルチゾールが大量に分泌されます。そこでコルチゾールを作るためにコレステロールが消費されてしまい、テストステロンに使えるコレステロールの量が減ってしまうのです」

また高血糖の状態が続くと自律神経に悪影響が及び、血管障害とともに勃起機能も低下する。

「血糖値を上げないため、食事の際は炭水化物を一番最後に。オイルをかけたカルパッチョやサラダを最初に食べると、血糖値の上昇が緩やかになりますよ」

DHA、ビタミンB群、ビタミンD、鉄などの栄養を含むマグロのカルパッチョ。血糖値の上昇も防げる抗更年期食だ。

ルール6.酸化ストレスに弱い精巣のための抗酸化食 。

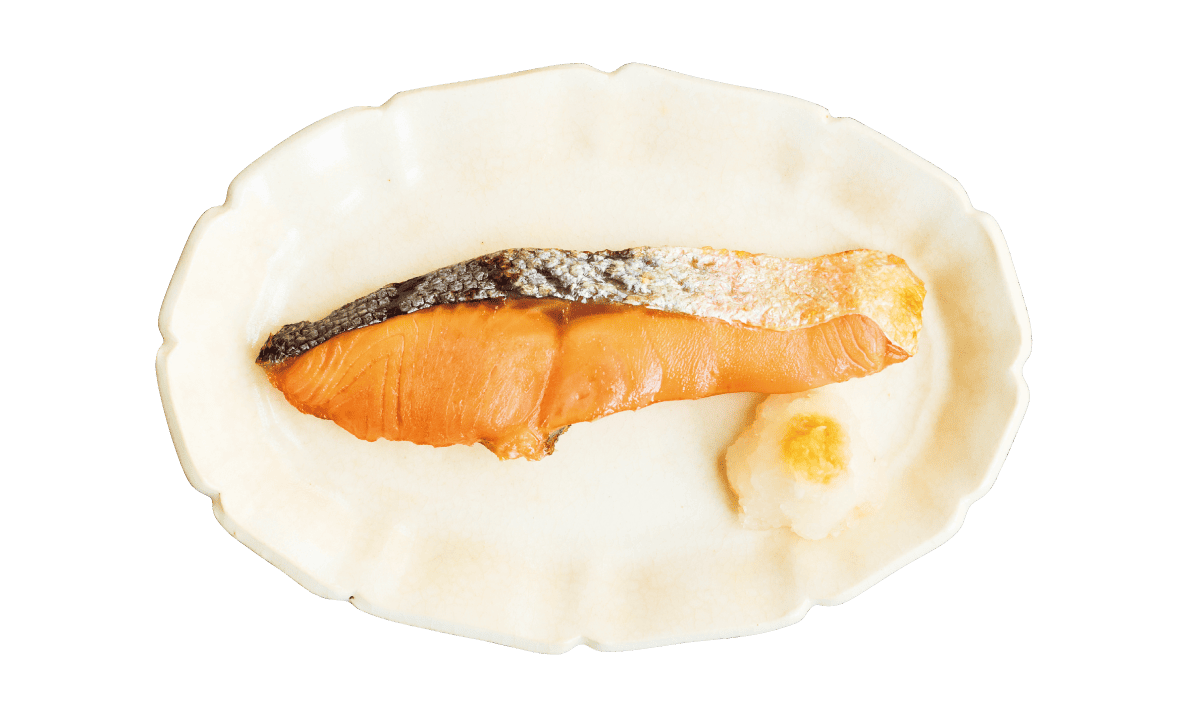

アスタキサンチンを効率よく摂れる鮭はビタミンDも豊富。熱にも強い成分なので調理法を選ばない。

脳や目など、複雑な機能を有する臓器は、その機能を守るため外部からの有害物質の侵入を制限するバリア機能・関門が設けられている。大切な精子を育む精巣にも、有害物質や免疫細胞から守るため、血液精巣関門というバリアがある。

「ただ精巣は熱に弱く、酸化ストレスにも弱いので、抗酸化作用を持つものを摂取するといい、というのはよくいわれることです」

もともとカラダに備わっている抗酸化システムは、加齢によって衰えていく一方。抗酸化力がビタミンEの1000倍、ビタミンCの600倍とされる赤色の色素成分・アスタキサンチンを含む鮭やエビなどは、格好の補強食材だ。

ルール7.睡眠前の補食で、テストステロンの分泌をサポート。

夜間低血糖の予防に役立つ就寝前のプロテインバー。糖質が気になる人は、ナッツやチーズなどでもいい。

寝ても疲れが取れない人は、睡眠時低血糖の可能性がある。睡眠時に血糖値が異常に低下する状態のことで、糖尿病患者だけでなく、健康な人にも起こりうる現象だ。

「血糖値を回復するためコルチゾールが一気に分泌され、眠りの質は悪化。そこでコレステロールを消耗してしまうので、テストステロンに使うコルチゾールが枯渇します。筋肉量が少ない人、腸に炎症を起こしている人、飲酒習慣がある人に起こりやすい現象です」

予防に役立つのが就寝前の補食。タンパク質と脂質、適度に糖質が入ったプロテインバーなどを食べると効果的。もちろん、腸に負担がかかるので食べ過ぎは禁物だ。

ルール8.症状に合わせて 、必要な栄養を意識的に摂取。

「従来の栄養学は貧血でなければ鉄は足りている、と解釈しました。つまり欠乏症でなければ正常と捉えていたのです。栄養の必要量に個体差があることが前提の分子栄養学では、不調や不具合を感じているなら栄養不足と判断します」

そこで更年期症状を感じるなら、その症状改善に必要とされる栄養素を重点的に補ってみるのもいい。

「たとえば、性欲減退に悩む人はビタミンAや亜鉛を。情緒不安定な場合はビタミンB群、特にナイアシンを多めに摂取。筋力の低下が気になる人は、ビタミンDです。ただ栄養状態は自己判断できないので、根本改善には専門機関のチェックをおすすめします」