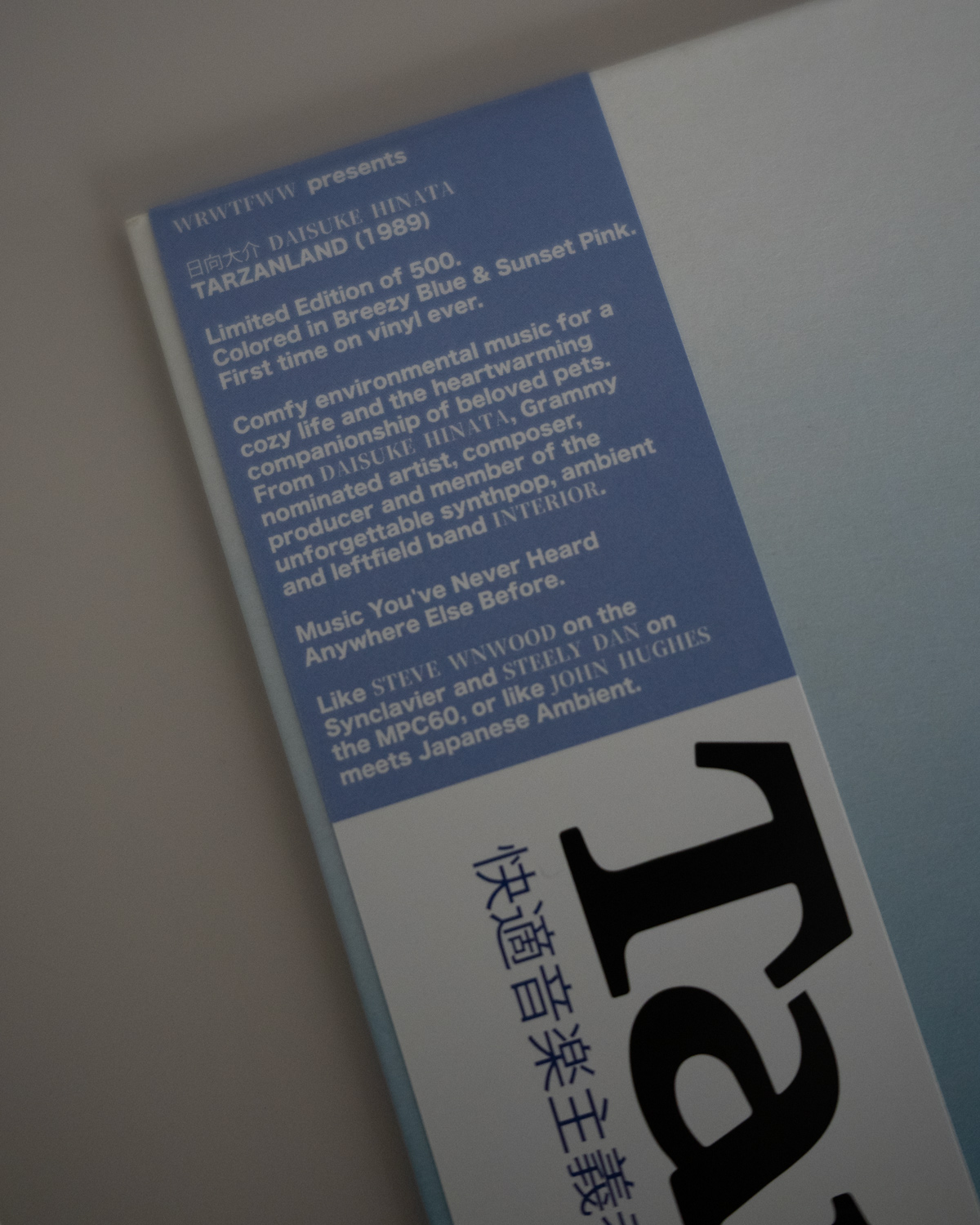

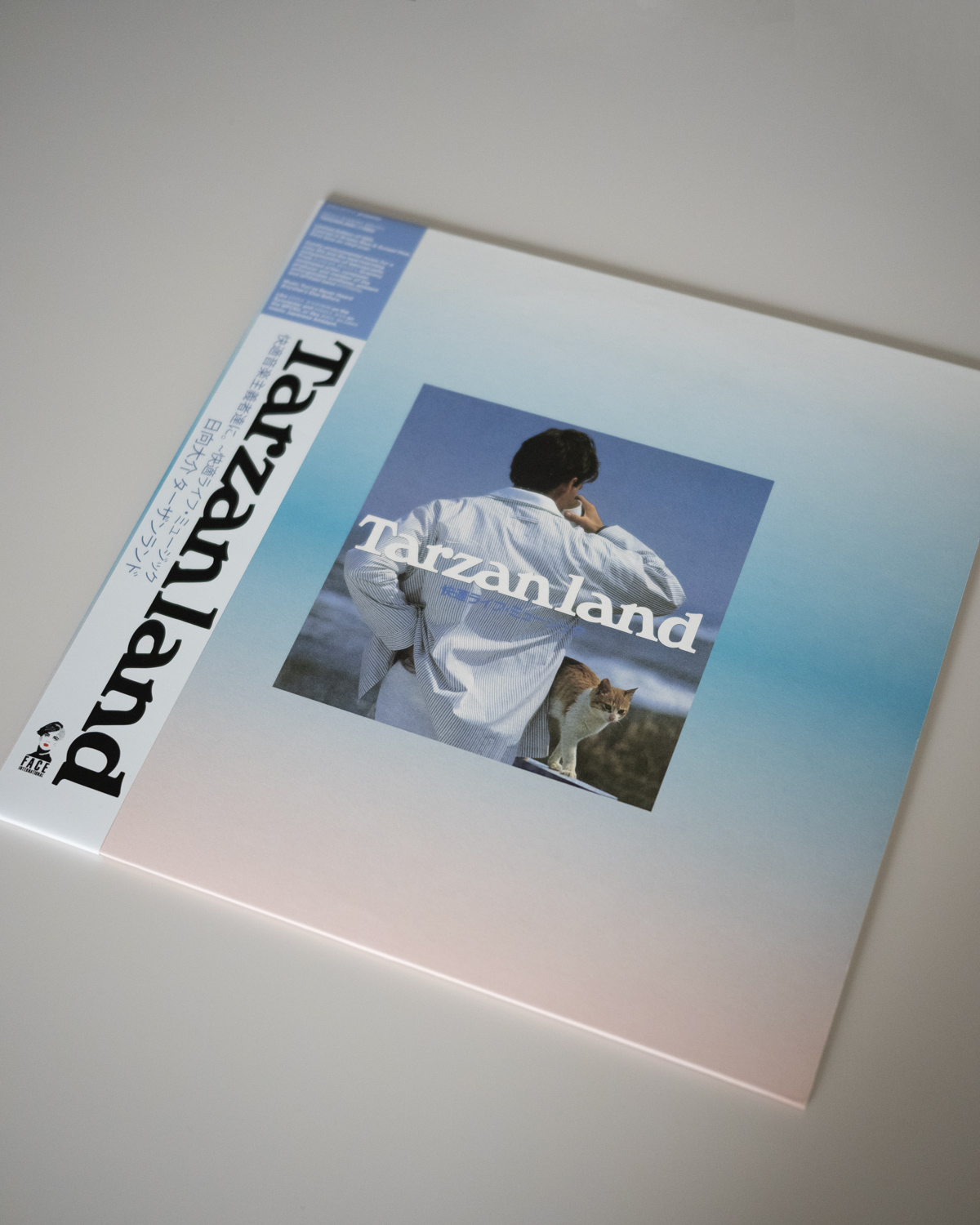

ある日、Tarzan Web編集部のデスクに、一枚のレコードが置かれていた。タイトルは、すばり『Tarzanland』。レコードの帯には「快適音楽主義者達に。〜快適ライフ・ミュージック」とある。

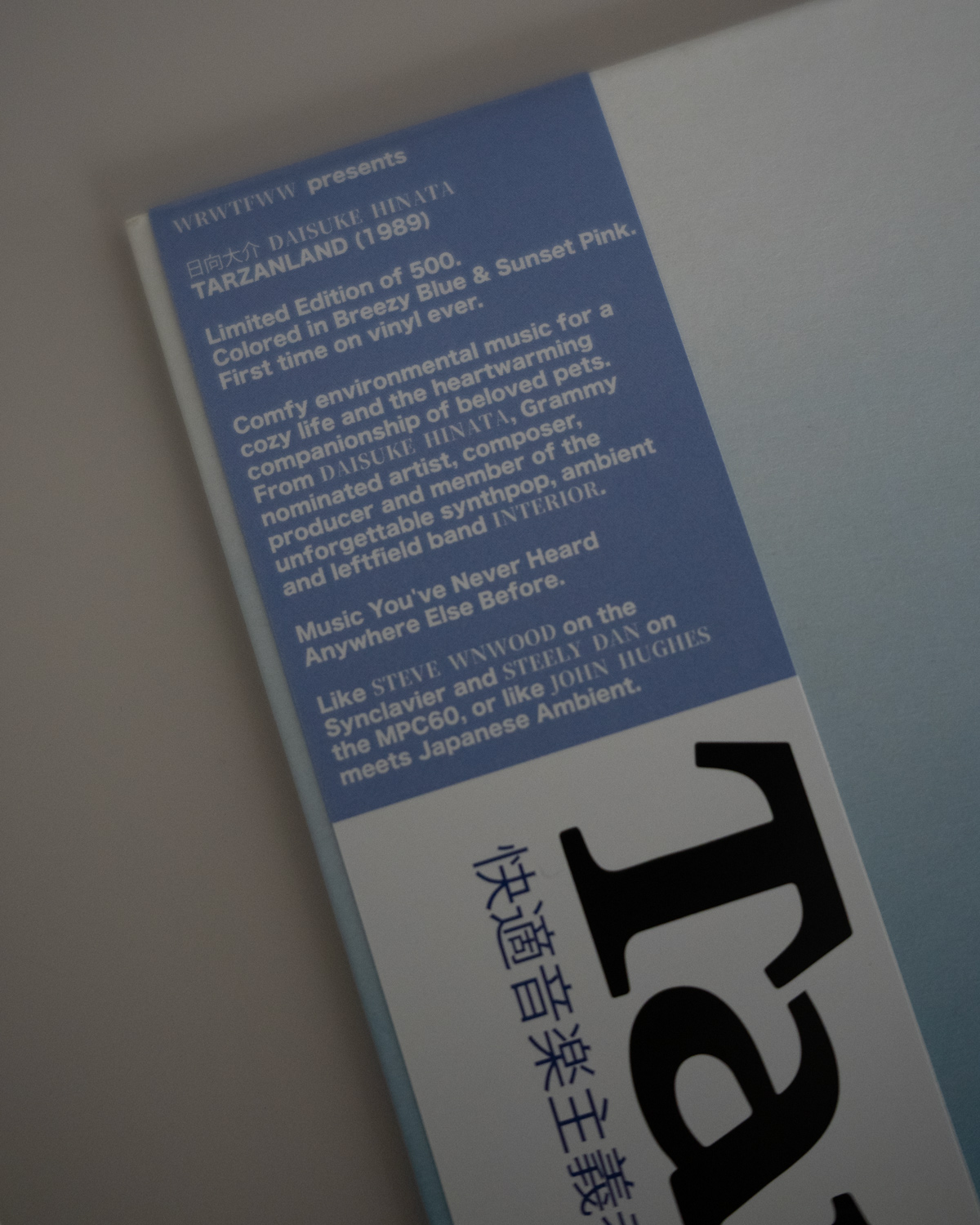

書体は、明らかにわれわれ『Tarzan』誌のもの。アーティスト名をチェックすると、80年代から活動する音楽家、日向大介の名前がクレジットされている。検索をかけても作品の素性は不明。Tarzan創刊時から在籍するレジェンドエディターのウチサカさんにたずねても、やっぱりこのレコードの正体はわからない。発売元のレーベル〈WRWTFWW〉は、世界中のアンビエント/ニューエイジといった作品の再発を手がけるスイスのレーベルのようだ。これは一体どういうことなのか……。

そこで、現在LAに住んでいるという日向大介さんへコンタクトを試みると、マネージャー氏から「いま、ちょうど東京に滞在中です」との返信があった。日向さんをタイミングよく捕まえた我々は『Tarzanland』が生まれたいきさつについて、尋ねてみることに。

幸運なことに、日向さんからは、日本での発売元であるレーベル〈ポニーキャニオン〉の、当時の担当者である鹿庭弘百さんの連絡先も首尾よく教えてもらうことができた。ここからは、謎のレコードである『Tarzanland』が生まれた経緯を、2人の証言構成でお届けする。

Profile

日向大介(ひなた・だいすけ)/1956年東京都生まれ。大学在学中、バークレー音楽院エレクトロニック・ミュージック科へ留学。帰国後に大学を卒業しテクノポップバンドINTERIORの活動で、グラミー賞にノミネートされる。その後は、数々のミュージシャンのプロデュ-スを手掛ける。1996年に自身のユニットCAGNETでTVドラマ『ロングバケーション』、『ラブジェネレーション』のサウンドトラックを手掛ける。今年2月には、小室哲哉と共にプロジェクト〈DIG SHIBUYA DG DRONE SHOW〉に参加し話題を呼んだ。また、現在はカルフォルニアのレコーディングスタジオ〈Variable Speed Audio Studio〉の代表取締役をつとめる。

鹿庭弘百(かにわ・ひろかず)/1956年香川県生まれ。大学卒業後、〈ポニーキャニオン〉に勤務。その後、家業の鞄店〈カニワ〉を受け継ぎながら、「街角に音楽を@香川」などのプロジェクトにも従事する。

『Tarzanland』は、マッサージ教則DVDのBGMだった!?

鹿庭弘百

結論からいうと、『Tarzanland』は、1988年に始まった『Video Tarzan』シリーズの2本目となる『Video Tarzan 男と女のセクシーボディ・マニュアル』のサウンドトラック用に制作されたものです。1989年に楽曲のみが『ターザンランド 快適ライフ・ミュージック』というタイトルでCD発売されたんです。私は〈ポニーキャニオン〉の映像部署のプロデューサーをしていました。当時はバブル期で、映像作品のオリジナルソフトがすごく売れたんですよ。映画やドラマ、ミュージックフィルムやライブ映像など、いろいろな企画が組まれました。その中で、”ビデオ・マガジン”という、映像ソフトを定期刊行する企画があり、隣のデスクにいた同僚が、マガジンハウス の『Tarzan』とコラボレートした『Video Tarzan』シリーズの草案を立てていたんです。ところが、彼が別部署へ移動することになったため、僕が企画を担当することになりました。

『Video Tarzan』シリーズについて、編集部と〈ポニーキャニオン〉の間でいったいどんなやりとりが繰り広げられたのだろうか。

鹿庭

当時、『Tarzan』編集長だった石川次郎さんとお会いしたところ、開口一番「キミ、『Tarzan』を読んでないだろう?」と見抜かれてしまい(笑)。すぐに、世田谷の大宅壮一文庫へ行き、バックナンバーや関連図書を読み漁り、映像に適した企画を考えました。『Video Tarzan』はディレクションを映像制作会社〈タイレル・コーポレーション〉の山口保幸さんにお願いしました。〈タイレル〉は、中野裕之さんなども所属されていて、国内外から注目を集めていました。山口さんとの繋がりもあり、音楽を日向大介さんが担当することになったのだと思います。スタッフで企画会議を重ね、1号目のスタイリッシュにトレーニング方法を紹介する教則モノ『Video Tarzan 男と女の2 WAY MASSAGE』が制作されました。セールス的な結果もよかったので、2号目となる『Video Tarzan 男と女のセクシーボディ・マニュアル』が発売されました。『Tarzan』誌面に同名の連載があり、そこから着想して映像化しましたが、こうして振り返ると、なんだかすごいタイトルですよね(笑)。残念ながら、そこで企画は終わってしまいました。

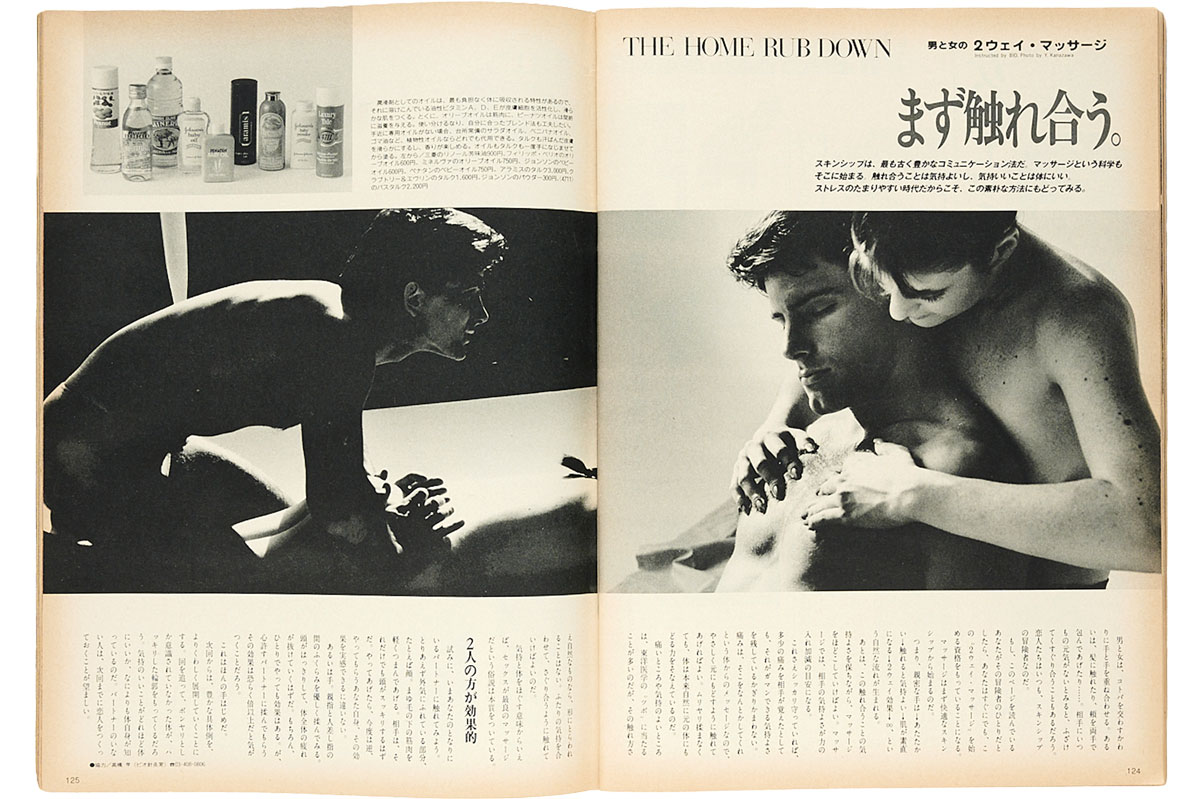

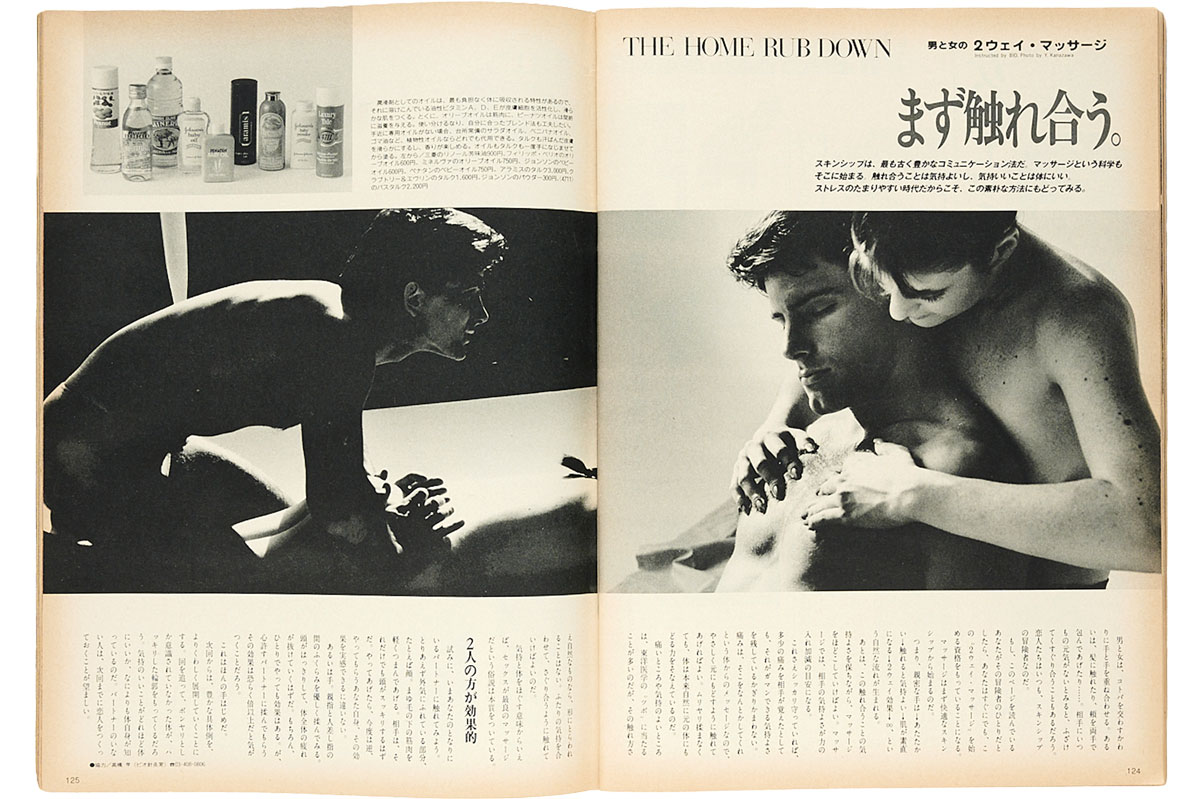

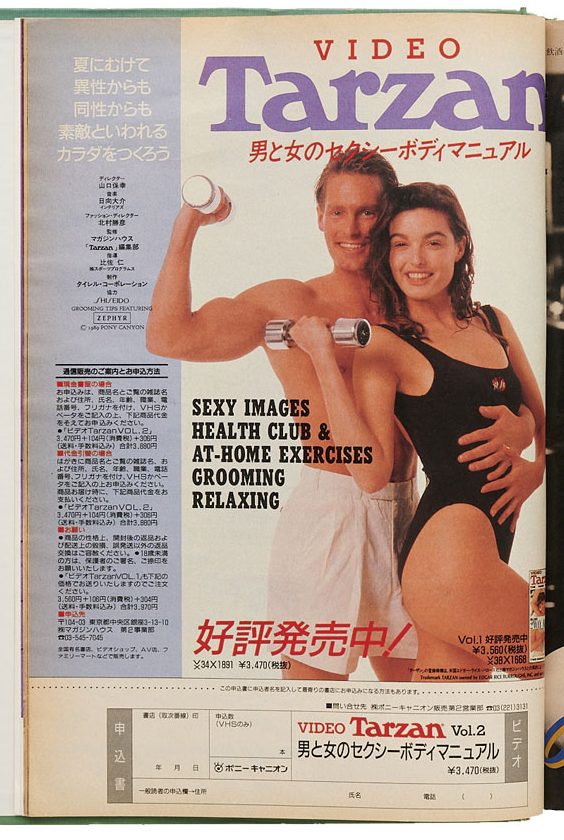

当時の『Tarzan』誌面より。同名連載「男と女の2ウェイ・マッサージ」の第一回。ずばり見出しは「まず触れ合う」。

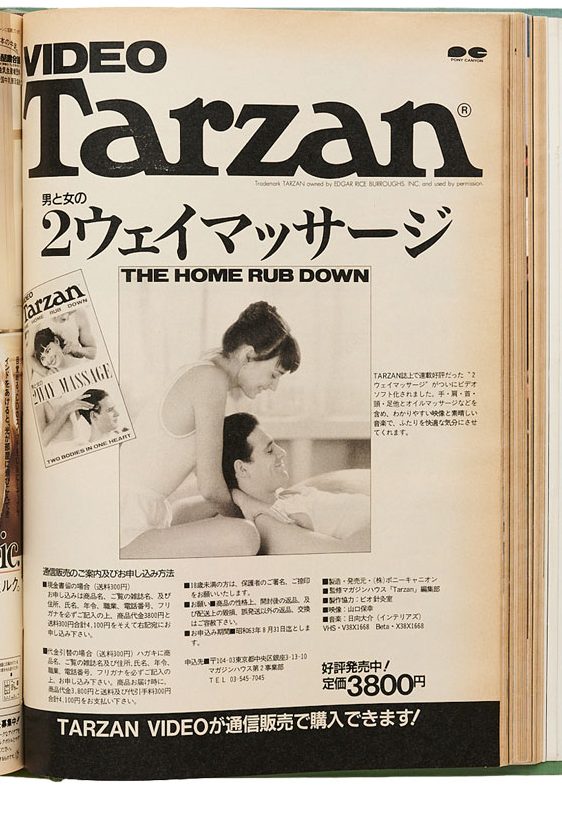

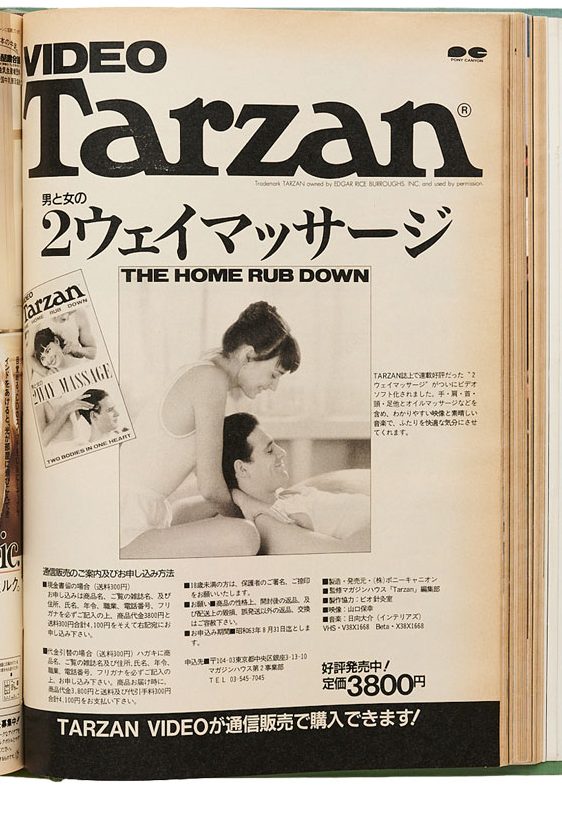

当時の『Tarzan』に掲載された「男と女の2ウェイマッサージ」DVDの自社広告。

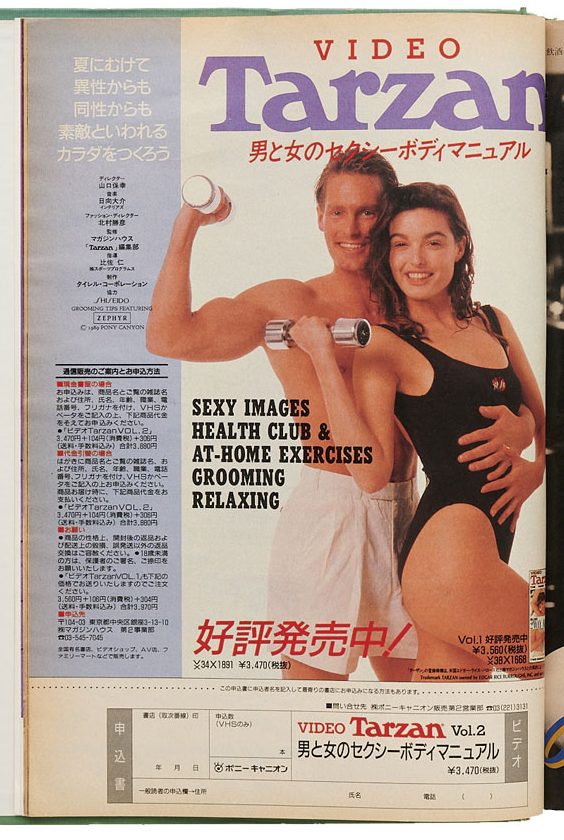

こちらは「男と女のセクシーボディマニュアル」の自社広告。

ビデオマガジンのサウンドトラックがCD化されたのは、異例のことだったという。リリースの経緯には、当時の社内的な流れがあったと考察する。

鹿庭

僕は映像部署だったので、CD制作にはタッチしていません。しかし、当時のポニーキャニオン洋楽部は、カリフォルニアの〈Windham Hill Records〉と契約していて、ジョージ・ウィンストンやマイケル・ヘッジスの日本盤をリリースしていたんです。〈Windham Hill〉というのは、日向さんが所属していたバンドInteriorの作品『design』(1987年)を国外で発表していた。レーベル間が親しい関係性にあったし、ジョージ・ウィンストンの作品も売れていた。そういう流れもあって、ソフト化したんじゃないかな。個人的にCD化された時は、嬉しかったと記憶しています。

シンセサイザーの先駆者、日向大介とは。

『Video Tarzan』のサウンドトラックを担当した日向大介さんは、日本の大学を在学中、バークレー音楽院のエレクトロニック・ミュージック科へ留学。日本の大学を卒業後、テクノポップバンド Interiorへ参加。細野晴臣と高橋幸宏のレーベル〈YEN〉からデビュー。ソロになってからは、小室哲哉のプロデュースなどを手掛けていた。『Video Tarzan』シリーズへ参加したのは、ドラマ『ロング・バケーション』や『ラブジェネレーション』など、いわゆるトレンディドラマのサウンドトラックを大ヒットさせる、直前の話になる。

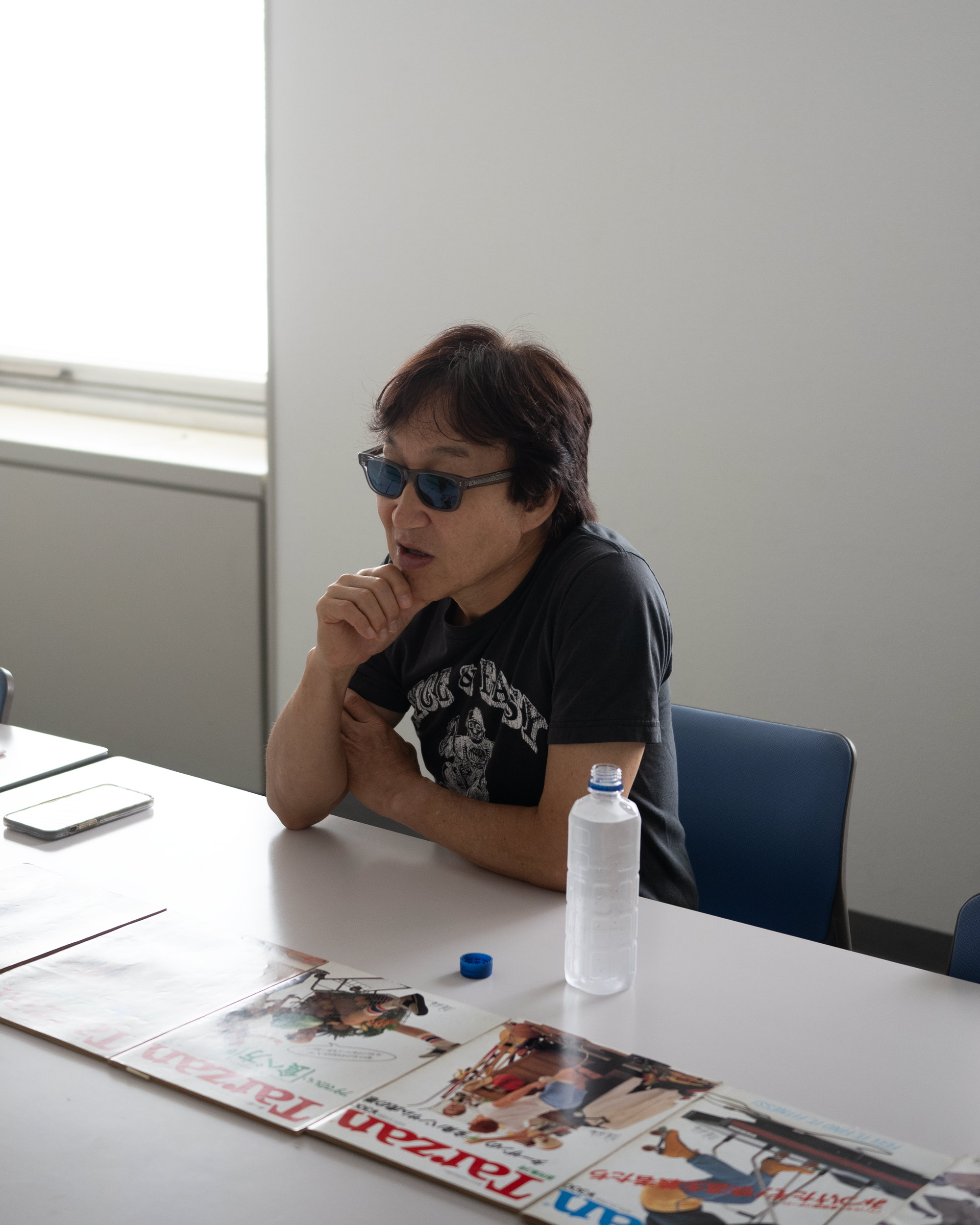

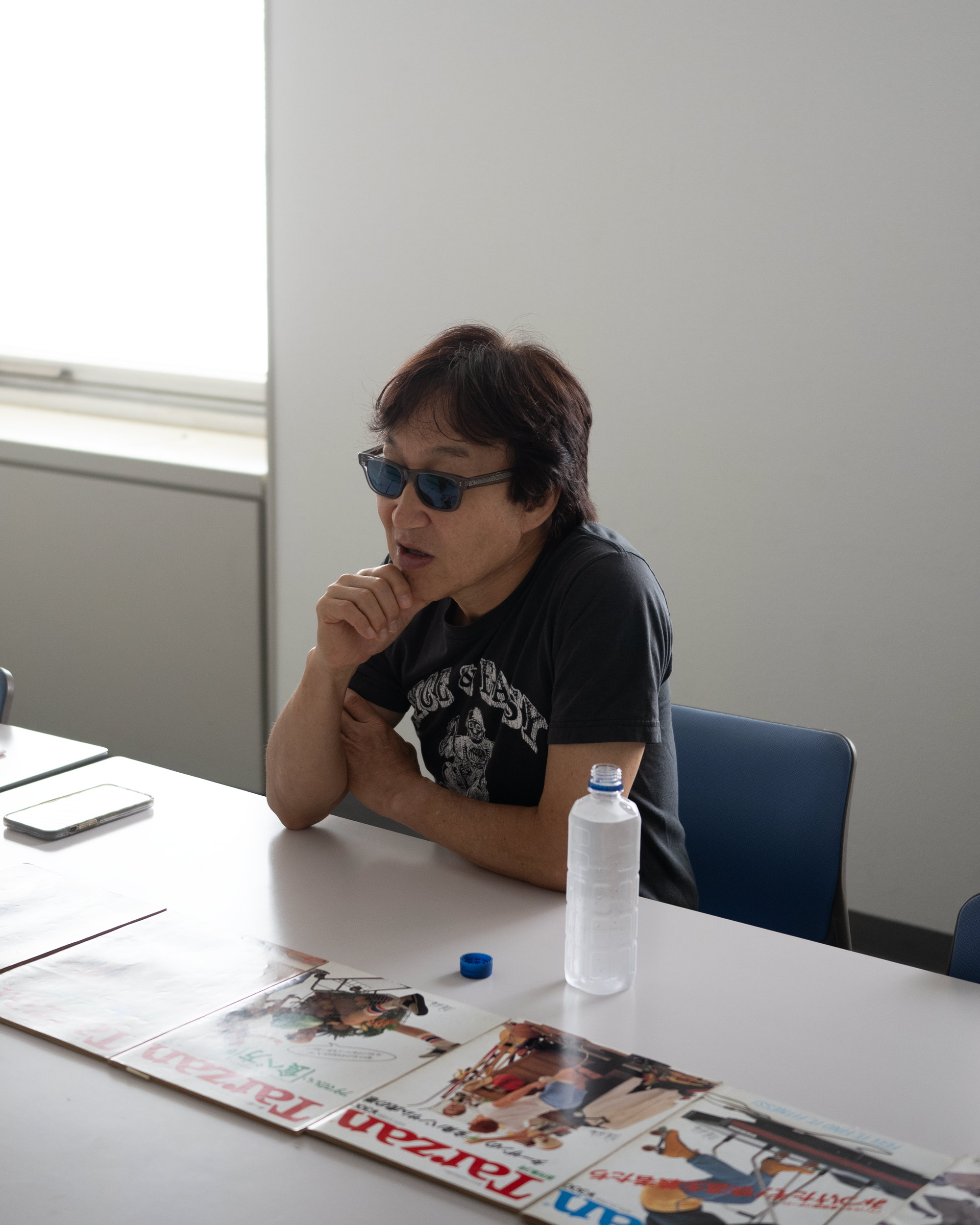

ちょうど東京に滞在していた日向大介さんを、編集部にお招きした。

日向大介

実は学生時代から雑誌が好きで、『Tarzan』は1986年の創刊当初から読んでいたんです。テーマが「フィットネスの時に何を着る?」や「ビタミン剤はなにを飲む?」など、健康の話題を先取りしていましたよね。ファッションやカルチャーも取り入れ、他のフィットネス誌とは一線を画した、爽やかなイメージが好きでした。自分自身を向上させるライフスタイルの提案として、『POPEYE』や『BRUTUS』はメンタルを刺激してくれた一方、フィジカル面での情報を『Tarzan』が提供してくれていたと思います。今でも日本にいる時は読んでいますよ。

『Video Tarzan』シリーズのオファーは、映像監督の山口保幸からだったという。その経緯を教えてくれた。

日向

山口くんは、よくInteriorのライブに来てくれていたんです。当時 VHSやベータ、そしてレーザーディスクなど、映像のハードウェアがたくさん発売され、各種のプロモーション予算が潤沢にあった。個人的には音楽のCDを制作するより、映像に楽曲をつける仕事の方が、自由に音楽を作れる環境があったと感じていました。ただ、『Video Tarzan』に関しては、予算はそれほど高くなかったかな(笑)。『Video Tarzan 男と女の2 WAY MASSAGE』(未作品化)の音楽も作りましたね。その当時、個人的な話ですが『男と女のセクシーボディ・マニュアル』を制作する前の時期になりますが、歌謡曲やJ-POPのプロデュースで心身ともに疲弊していて。出身校であるバクリー音楽大学の同級生たちを訪ねるため、アメリカへ行こうと思っていたんです。そこで山口さんやレーベルへ掛け合い、LAへの渡航費を出してもらって。居候していた元同級生の家のベッドルームで、すべての楽曲を作りました。

エッシャーの騙し絵のようなメロディを作りたかった。

『Tarzanland』は、シンセサイザーのメロディとリズムが主軸になったインストゥルメンタルな全7曲。現在、アンビエント/ニューエイジとして再評価がされている。

日向

『男と女のセクシーボディ・マニュアル』は、作品のコンセプトを聞きながら、映像の断片だけ見たのかな。当時のエクササイズといえば、世界的に『ジェーン・フォンダのワークアウト』が代名詞になっていて。ジムでのワークアウトは、体育会系的なストイックなものが多く、教則ビデオのBGMは、概ねディスコやハードロックばっかりで。正直、ちょっと汗臭かったんですよね(笑)。それに倣うのではつまらないので、音楽は独自の方向でつくることにしたんです。同じ動作を続けるために、永遠にいいモチベーションを与えられるような、気持ちよく聴いていられるような楽曲。前進しているようで、戻っているようでもある、ゴールがわからないような音楽。例えば、マウリッツ・エッシャーのだまし絵みたいなイメージですね。

多くの楽曲はミニマルで、飽きのこない構造になっている。しかし、ただの反復的な音楽になっていないのは、LAで体験したグルーヴと、限られた機材による制作環境にあったという。

日向

バークリーの同級生で、当時はボビー・コールドウェルのプロデューサーだったヒラリー・バーコヴィッツの家に2ヶ月間、居候させてもらったんです。彼は当時、ギタリストであるマイケル・センベロのスタジオで作業していたので、昼間はその手伝いをしながら、夜になるとベッドルームに篭って、日本から持ってきたシンセサイザー KORG M1と、AKAIのMPC60だけで『Tarzanland』の制作を始めました。昼間のヒラリーらとのセッションからヒントになったことも多かったかな。グルーヴを作る時に重要なのは、鳴る音の強弱にもあるんですよね。ドラムのビートのある音を大きくすれば前に聞こえるし、小さい音だと遅れて、後ろで鳴っているようにも聴こえる。聴覚の錯覚を利用したものなんです。そういうことを意識して、一音ごとにボリュームを変えて打ち込んでいきました。サンプラーのMPCをMIDIインターフェイス代わりにして、8トラックくらいの音を出して。細かい話になりますが、サンプラーにはクロック(音を固定させる機能)が付いているんですけど、MPCの機能自体がどこか不安定で、音が揺れているようなところがあるんです。遅れるように、後ろに揺れるものだから、意図せずグルーヴになることもあって。それが、ラッパーやトラックメイカーがMPCを支持する理由でもあると思う。そうやって作っているうちに、エッシャーのだまし絵みたいに、音が螺旋状に聴こえてくるようになってきて。作りながら「これは気持ちいい音楽になるぞ!」と思っていましたね。実は、夜中にヘッドフォンでモニターしながら全部作って(笑)。1曲目の「Lake High」を完成させたら、あとは早かったですね。1ヶ月間くらいで出来ました。制作音源は、すべてKORG M1のものです。

『Tarzanland』はシンプルながら、アルバムを一枚通して聴くほどにグルーヴが増すように感じる。その理由が日向さんの言葉からわかる。

日向

一聴すると、環境音楽のように聴こえますが、手法としてはファンクを換骨奪胎して、シンセに置き換えちゃったというか。一番気にしていたのは、グルーヴやノリだったんです。基本的にはブラックミュージックを演奏するつもりで、シンセとサンプラーだけで作りました。ファンクをはじめ、ブラック・ミュージックの根源を辿れば、アフリカン・アメリカンたちの労働歌へ行き着きます。そこには、日本人では理解できないようなエネルギーがあって。例えば、ヒップホップのステージでは、みんな手をあげるじゃないですか? ただバンザイしているのではなく、実は天井を押し上げるように、手の平を空に向け、腰を落として踊る。アフリカン・アメリカンの人たちと話しをしていても、手振り素振りなどからエネルギーを感じます。『Video Tarzan』の映像は、おしゃれであると同時に、ワークアウトビデオの一種ですから、音楽でエネルギーを与えることも念頭に置きましたね。

そして今年、スイス発のコンテンポラリーレーベルから再発された。

帯には「あなたがかつて、どこでも聴いたことのない音楽」と英語で表記されている。

日向さん自身に『Tarzanland』が再評価されている理由を考察してもらうと、意外や音楽家然とした答えではなく、プロデューサー的な視点が強いことに驚かされる。

日向

『Video Tarzan』は映像作品で、言うまでもなく総合芸術のひとつ。全体的な視点で見れば、音楽は1歩引いた方がいい気がするんです。聴覚的なインフォメーションを入れすぎると、耳が引っ張られてしまうので、隙間を作るということも重要だと思うんですよね。音楽だけなら、もっと余計なメロディや音を入れていたと思うけど、引き算的に制作したことで、環境音楽やアンビエントとして聴かれているのかもしれない。楽しく聴いてもらえれば、なんと呼んでいただいても結構ですけど、ニューエイジというのは、正確にはニューエイジ・クリスチャン・ミュージックという宗教的な音楽ジャンルです。僕自身、信仰などはないので、逆にそう呼ばれていいのか、心配になることはあります(笑)。

スイスの〈WRWTFWW〉が発掘したことで、改めて脚光を浴びることになった『Tarzanland』。日向さん自身も、自ら歩んできた音楽人生を再発見させくれたという。

日向

2024年に〈WRWTFWW〉がInteriorの作品を再発してくれて、それ以降、交流がありました。『Tarzanland』も出したいという連絡が来た時は、僕の作品の中ではあんまり表面化されない作品だったので、正直驚きました。自分としては、制作プロセスが少しいい加減で、特にプロモーションもなかったので、価値を実感する前に終わっちゃった作品というイメージです。しかし、別に適当に作ったわけじゃなく、LAの環境、新しい楽器で音楽を作ることに対して、ハイになって制作に取り組んだことは覚えています。改めて聴いてみると、妙なオリジナリティがあって、おもしろいんですよね。「自分の音楽というのは、意外とこういう感じなんだな」と、今になって思ったりするんですけどね。再発の話をワイフにしたところ「最初から最高だって言ってるじゃん!」とか言われて(笑)。僕の作品の中で一番好きみたいなんですよ。