「鉄亜鈴」の名で普及。明治時代から始まる日本のダンベル史。

トレーニー必携のダンベル。日本におけるそのルーツは、明治の教育者・嘉納治五郎にあり!近代ボディビルの父、ユージン・サンドウに影響を受け、日本に初めて紹介された“鉄亜鈴”の歴史をたどる。

取材・文/中野 慧 撮影/鳥羽田幹太 取材協力/講道館、東京YMCA

初出『Tarzan』No.903・2025年5月22日発売

日本のダンベル元年は1900年!?

もはやトレーニーには必須アイテムのダンベル。だが1世紀前には少し違う使い方があったらしい。日本のダンベルの創始者・嘉納治五郎の資料を数多く保管する講道館と、戦後のフィットネスブームの先駆け・東京YMCAに話を聞いた。

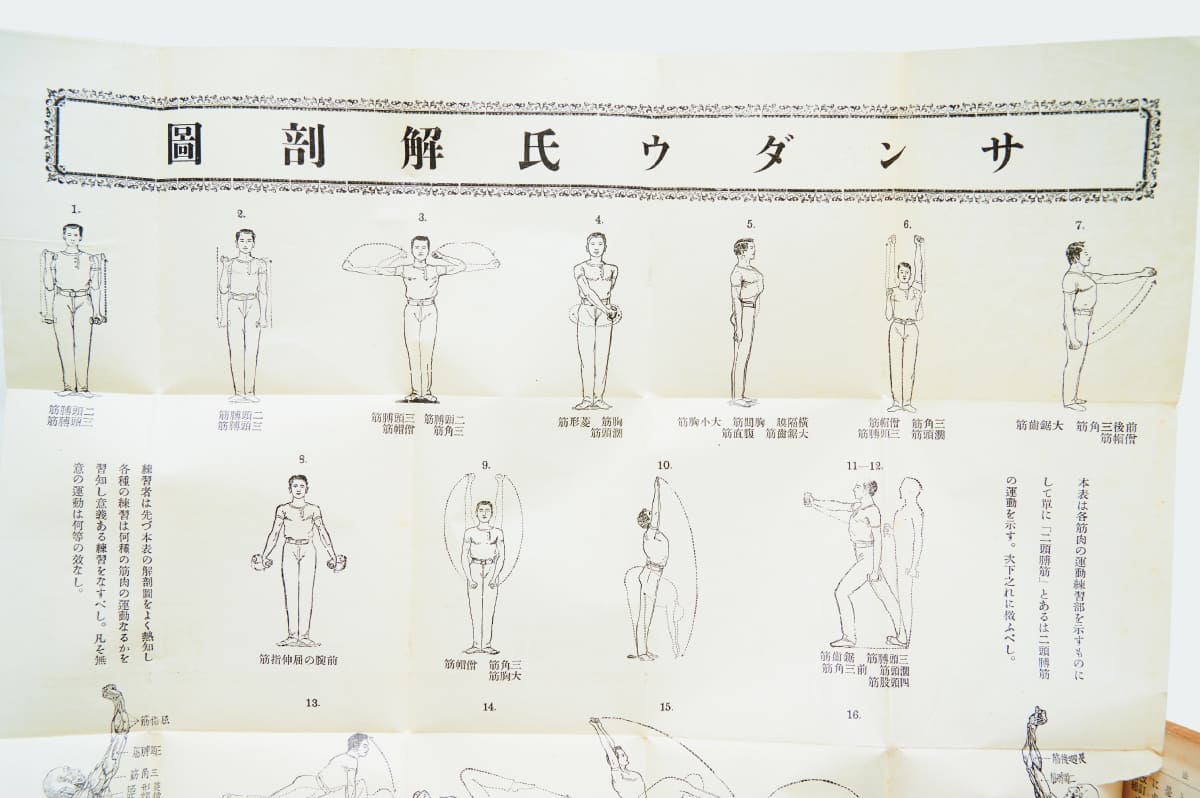

「日本に初めてダンベルを紹介したのは嘉納治五郎といわれています。明治期、イギリスを視察中だった嘉納師範は、ヨーロッパを怪力興行で席巻していた近代ボディビルの父、ユージン・サンドウのダンベルトレに出合い、自分のカラダで1年かけて実験したそうです」(講道館図書資料部の本橋端奈子さん)

嘉納がダンベルトレを紹介した頃、もちろん日本にダンベルは存在しなかった。そこで嘉納は近所の金物屋にダンベル開発を依頼、雑誌の通信販売などで販売し、嘉納の教え子などを通じて柔道場や学校に少しずつ広がっていった。

効果を実感した嘉納は帰国後に彼の著書を翻訳、『サンダウ体力養成法』として1900年に出版、ダンベルを紹介した。

ただ、当初使われていたダンベル(鉄亜鈴と呼ばれていた)は1〜2kg程度と軽かった。

「あるとき、カラダが弱い女性が助けを求め講道館にやってきました。嘉納師範は女性にダンベルトレを教え、“体力を増やすのではなく、体力の使用法を学ぶのだ”と伝えたそうです」

「『サンダウ体力養成法』は、確認できているだけで100回以上の増刷を重ねるベストセラーになりました」(本橋さん)。正確な部数は不明だが、おそらく数万部以上は売れたのではないかと考えられる。

64年東京五輪がダンベル転換期に。

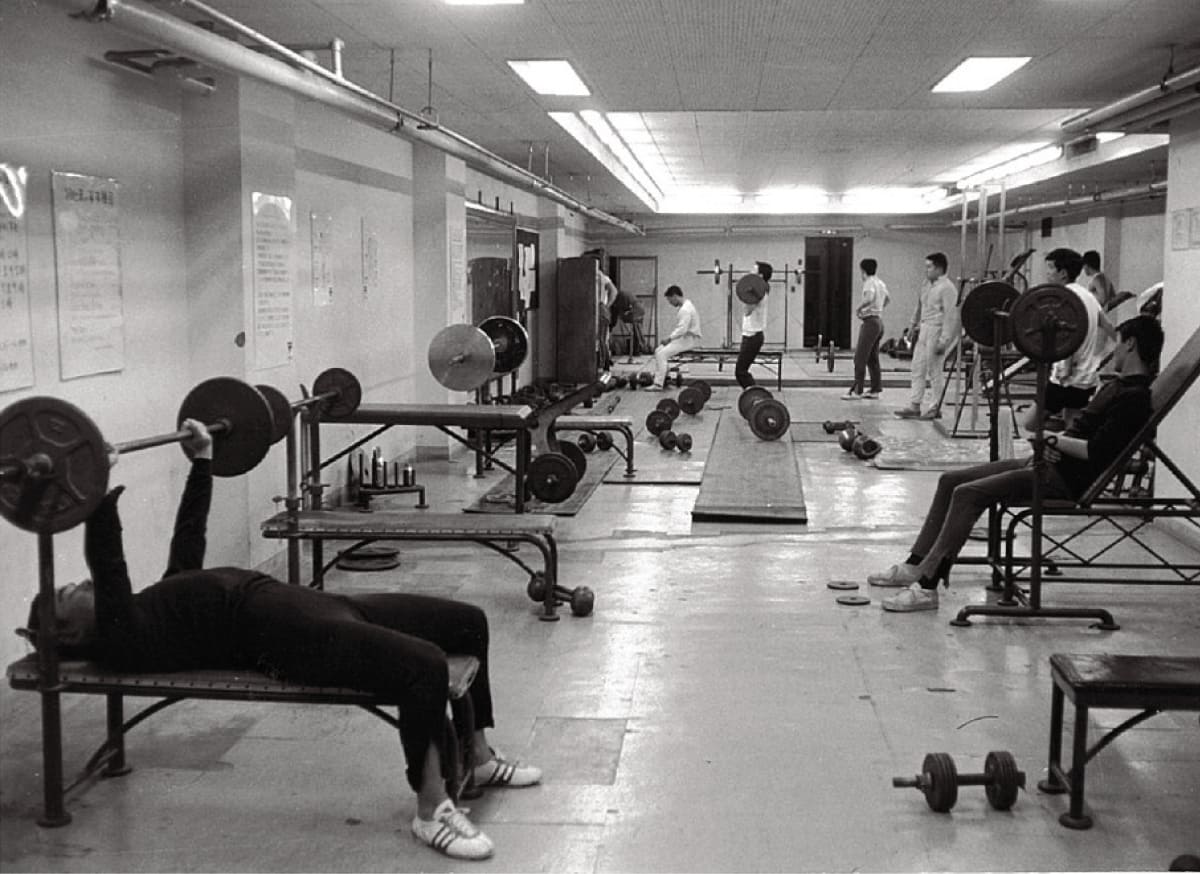

戦中まで体育といえば学校教育が中心だった。しかし戦後の64年東京五輪以降は学校外で一般庶民が行う社会体育が浸透し始める。その先駆けが、東京YMCAが神田の体育館を改築して65年にオープンした施設だった。

東京YMCA副総主事の松本竹弘さんは「前年の東京五輪で使用されたトレーニング器具などを払い下げで入手し、トレーニングジムを設けました」と語る。

当時はトレーナーという職業が確立していなかったため、東京YMCAは80年に社会体育専門学校を設立。ウェイトトレーニングを教えることができるトレーナー陣の養成を始めた。

1917年に神田・美土代町に建設された東京YMCA体育館は、温水プールを備える先進的な施設だった。写真は1965年に改築された2代目体育館(現存せず)のフィットネスジムで、ダンベルも置かれていた。

度々起こる「ダンベル体操」ブーム。

松本さんはもうひとつ興味深い話も教えてくれた。

「90年代、1〜5kgほどの軽いダンベルをゆっくり動かす“ダンベル体操”がブームになりました。そのとき先輩から『実は50年代にも、テレビでダンベル体操が紹介されてブームになった』と教えてもらったことがあります」

ダンベルを健康器具として使う活用法は、100年前から現代に至るまでひっそりと受け継がれているのかもしれない。

講道館の道場には今も嘉納の写真が飾られている。100年の時を超え、ダンベルは“道場”から“ジム”へと場所を変えたが、そこには嘉納がめざした「よりよく生きるためのカラダづくり」が息づいているのかもしれない。