時代を映す上腕二頭筋!アメリカンカルチャーと筋肉の話。

上腕二頭筋はただの筋肉じゃない。アメリカンカルチャーの価値観の変遷を映し出す象徴なのだ。腕の盛り上がりが、男のあり方を物語る。

取材・文/中野 慧 イラストレーション/ビオレッティ・アレッサンドロ

初出『Tarzan』No.903・2025年5月22日発売

教えてくれた人

山田雅久(やまだ・まさひさ)/翻訳家。訳書に『プリズナートレーニング』シリーズ、『ローマ皇帝のメンタルトレーニング』(共にCCCメディアハウス)など。フィットネス関連書の翻訳を数多く手掛ける。

20世紀、指導者層にとっての上腕二頭筋。

ダンベルトレで鍛えられるメジャーな筋肉といえば、“力こぶ”にあたる上腕二頭筋。翻訳家の山田雅久さんは「上腕二頭筋に着目することでアメリカンカルチャーの流れが見えてくる」と語る。

「アメリカは開拓=フロンティア精神の国。指導者層にとって上腕二頭筋は男らしさの象徴で、建国の父の一人ベンジャミン・フランクリンや、20世紀初頭の大統領セオドア・ルーズベルトもダンベルで鍛えていました」

ダンベルを使っていたアメリカのエリートたち。

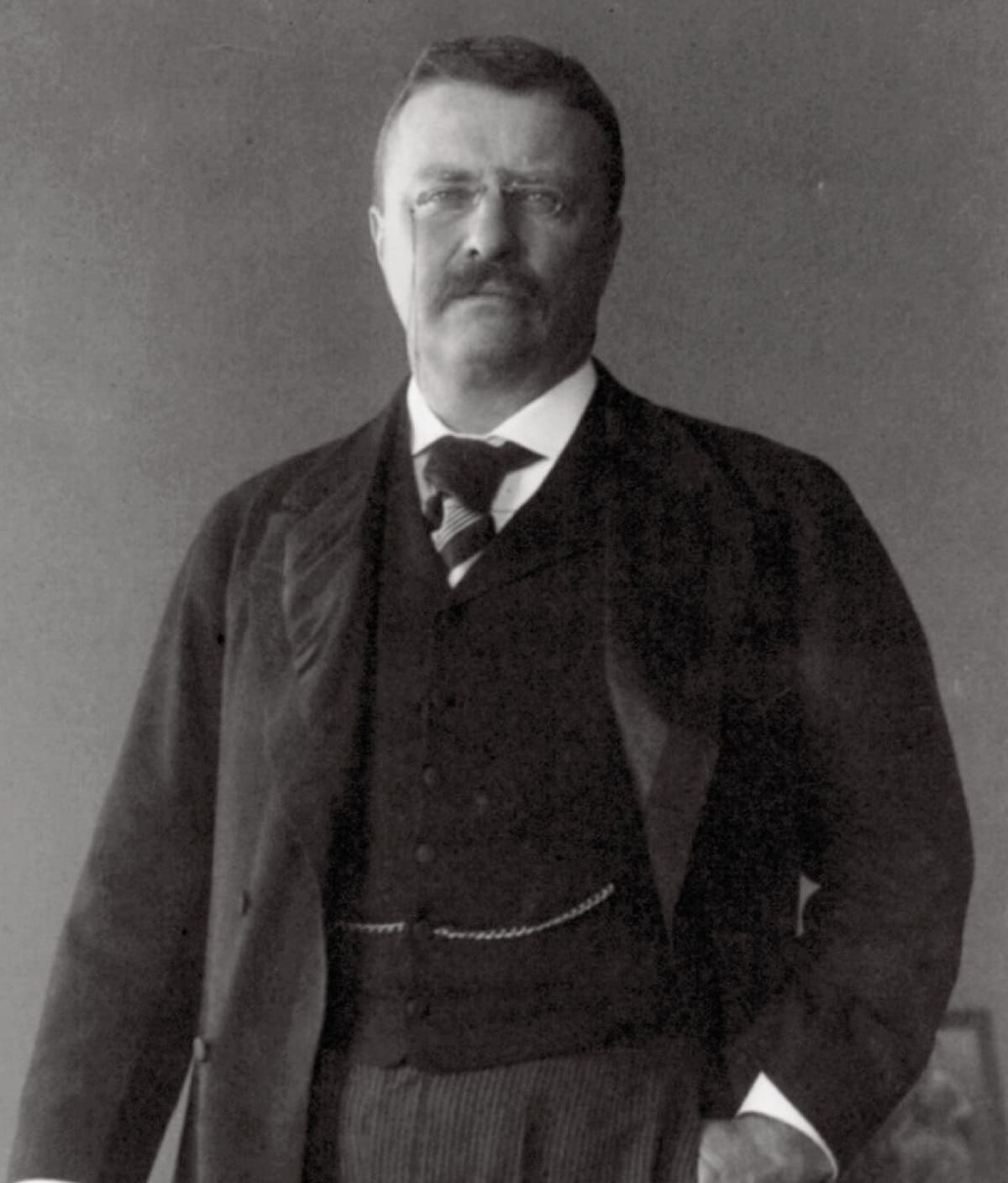

セオドア・ルーズベルト(1858-1919)

アメリカ合衆国第26代大統領で、元ハンター。ダンベルトレをする彼をあしらったTシャツは現代アメリカでも根強い人気を誇る。

アメリカ合衆国第26代大統領で、元ハンター。ダンベルトレをする彼をあしらったTシャツは現代アメリカでも根強い人気を誇る。

写真/Heritage Image/アフロ

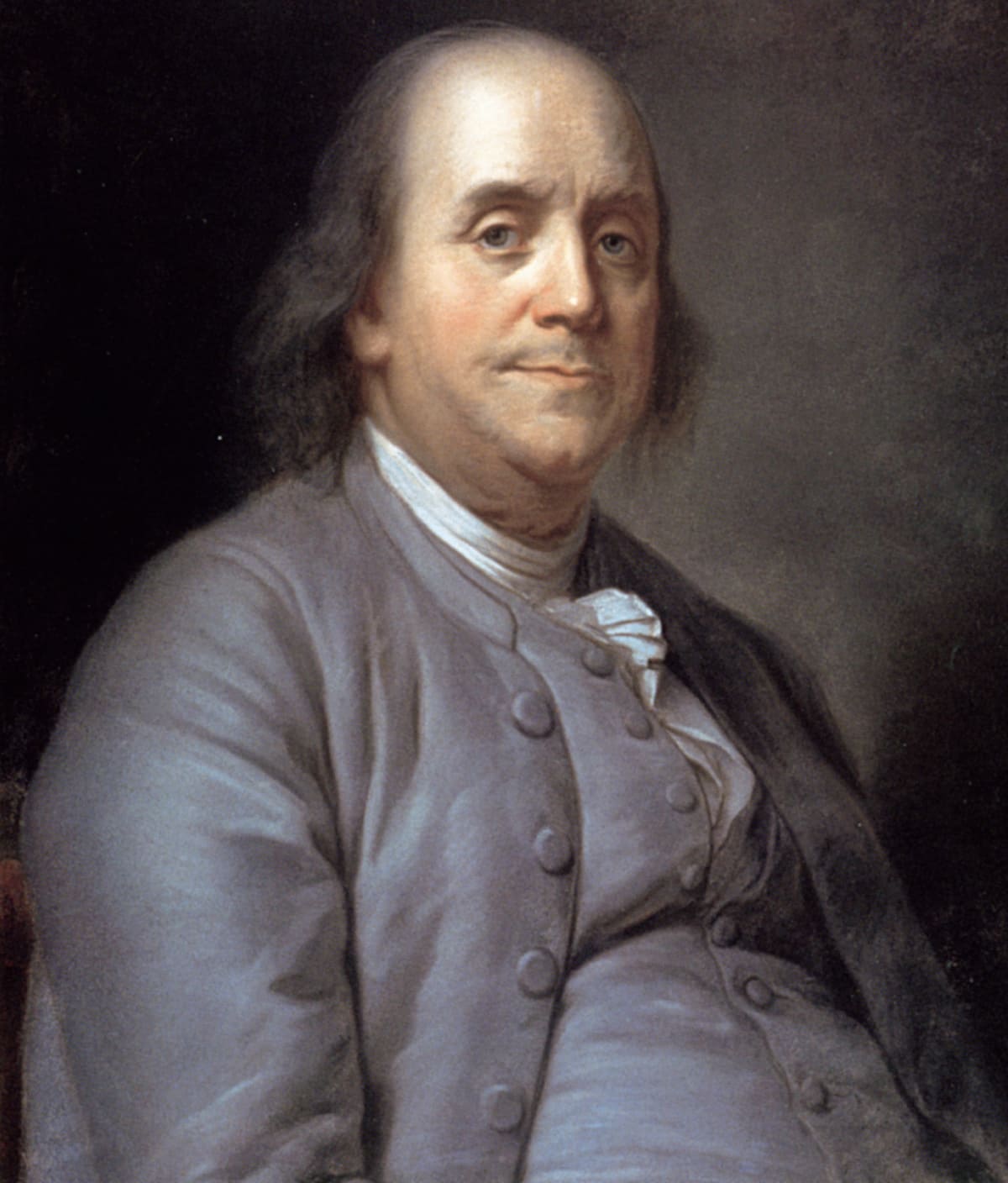

ベンジャミン・フランクリン(1706-1790)

アメリカ合衆国建国の父の一人。政治家にとどまらず実業家、発明家としても知られ、アメリカの理想を体現する一人でもある。

写真/GRANGER.COM/アフロ

世相を反映する大衆映画の筋肉。年代ごとの違いは?

戦前までアメリカでは筋肉=指導者層が強さ・男らしさを誇示するものだったが、戦後は大衆文化の浸透で映画スターに注目が集まる。

「転換期は80年頃で、シュワちゃんやスタローンの筋肉が注目され、ダンベルトレが大衆化しました」。

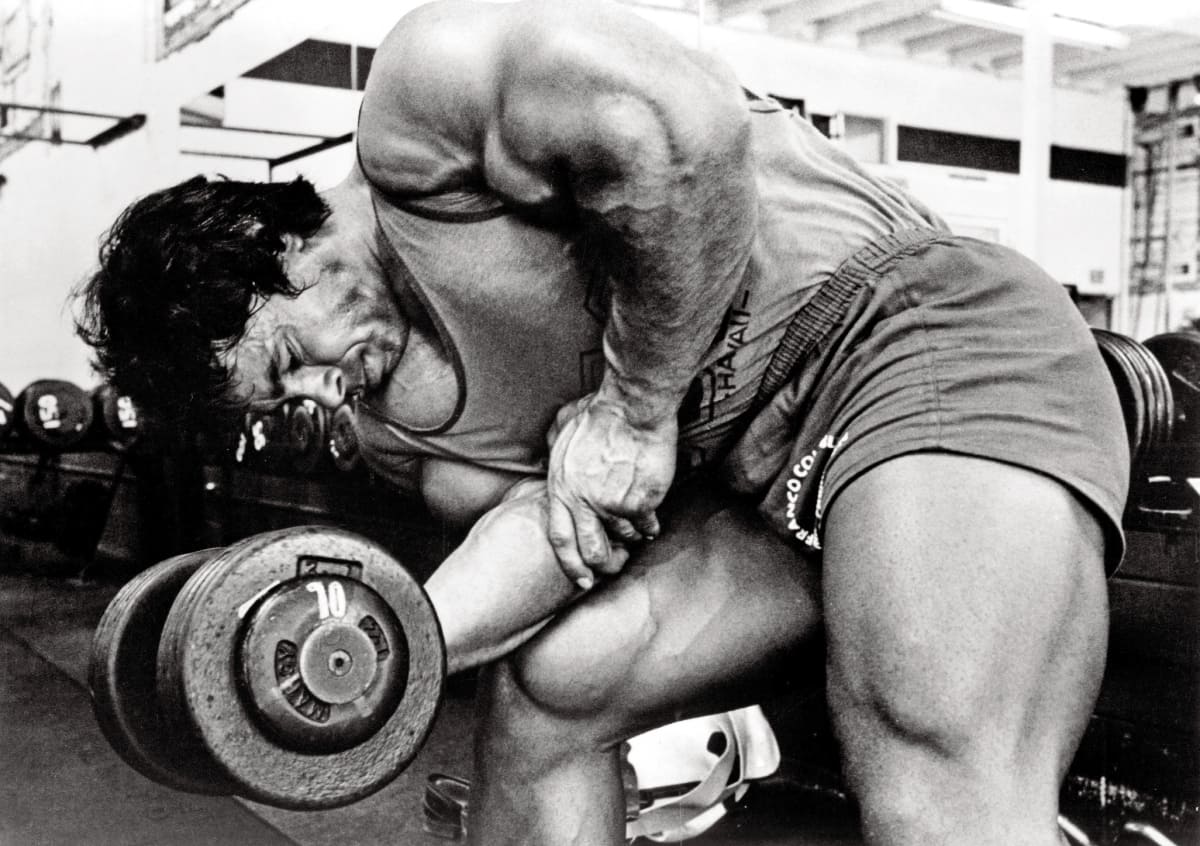

『パンピング・アイアン(鋼鉄の男)』(1977)

のちに映画スターとして大活躍するシュワちゃんの出世作で、アメリカでボディビルブームが巻き起こる起爆剤になった作品。

写真/TopFoto/アフロ

『ランボー』(1982)

『ロッキー』と並ぶスタローンの代名詞的シリーズ。ベトナム戦争帰還兵の悲哀が描かれるとともに、主人公ランボーの上腕二頭筋と格闘能力が注目された。

写真/Collection Christophel/アフロ

しかし続く90年代には筋肉への信仰が揺らぎ、『ミッション:インポッシブル』の優男風のトム・クルーズ、『ファイト・クラブ』で「自分とは何か」を探究するブラッド・ピットなど、「マッチョ」なだけではない男性像も模索された。

『ミッション:インポッシブル』(1996)

今でこそ「精悍な大人の男」のイメージの強いトム・クルーズだが、シリーズ第1作では、男女双方から高い人気を集めていた。

写真/Album/アフロ

『ファイト・クラブ』(1999)

物質的な豊かさの中でも満たされない“弱い”自分を、暴力的な男性像を求め解消しようとしていく、ユニークな「筋肉×自分探し」映画。

写真/AFLO

大きな分岐点は2001年。カラダ作りの変化。

近現代のアメリカンカルチャーにおいて「01年の9・11テロは大きな分岐点」と山田さん。

「“外敵から身を守るために筋肉が必要だ”と『マイティ・ソー』のクリス・ヘムズワースのように極端に巨大化する流れと、『DUNE』のティモシー・シャラメのように中性化する流れに2極化しています」

このように力こぶを見るだけでも、時代の流れが分かるのかもしれない。

『マイティ・ソー』(2011)

主演のクリス・ヘムズワースは上腕二頭筋があまりに巨大化しすぎたため、監督から「それ以上鍛えるな」と、二頭筋トレ禁止令を出された。

写真/Splash/アフロ

『DUNE/デューン 砂の惑星』(2021)

ティモシー・シャラメは中性化しつつある現代の象徴的存在。ヒロインのゼンデイヤも熱心なトレーニーで、「動ける」女性スターだ。

写真/Collection Christophel/アフロ