代謝量の低下が気になる歳に

馬場

今日のテーマは「タンサ(短鎖)脂肪酸」です。これは、ビフィズス菌などの腸内細菌が、大腸で水溶性食物繊維やオリゴ糖などをエサにしてつくり出す「酢酸」「プロピオン酸」「酪酸」などの総称なんです。近年の研究で、安静時のエネルギー消費量の向上、体脂肪の低減など太りにくいカラダづくりをサポートする働きが明らかになってきたんですよ。

織田

はい、お話を楽しみにしていました。僕がやっているフィギュアスケートは、体重や筋肉量などを意識してなくてはいけないスポーツです。昨年まで現役で滑っていたので、食べるものとか、どういう栄養を摂取したらいいのかは、かなり自分でも勉強してきたつもりです。

馬場

アスリートにとってカロリーコントロールは大事ですが、織田さんは自分で綿密に食事を考えるのですか?

織田

そうですね。今は管理アプリもあるので、朝昼晩と間食もチェックします。僕の場合は1日1,800キロカロリーぐらいまでしっかり食べればいいという計算。糖質は1日200gから250gくらい。250までいったら、ちょっと太るかな? という印象です。ただ、食べた後の感じとか、消化のされ具合とか、自分にとってベストな値は感覚に頼ります。

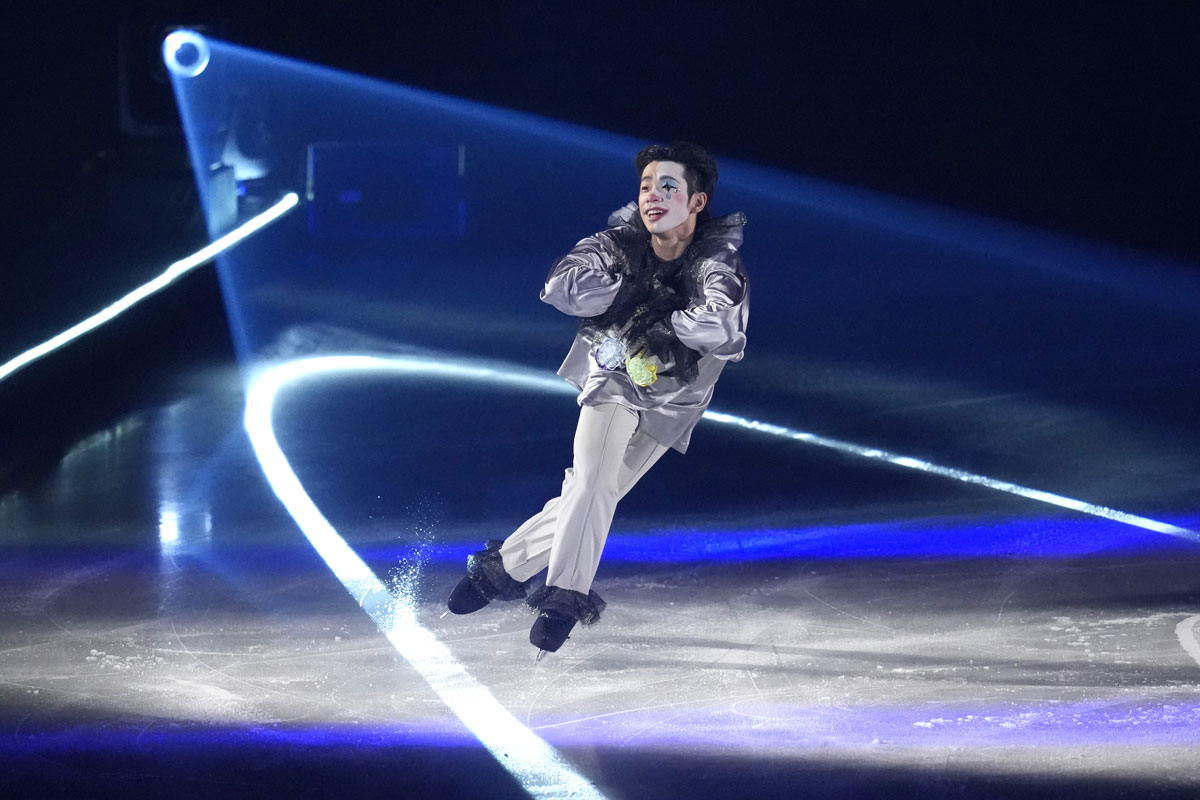

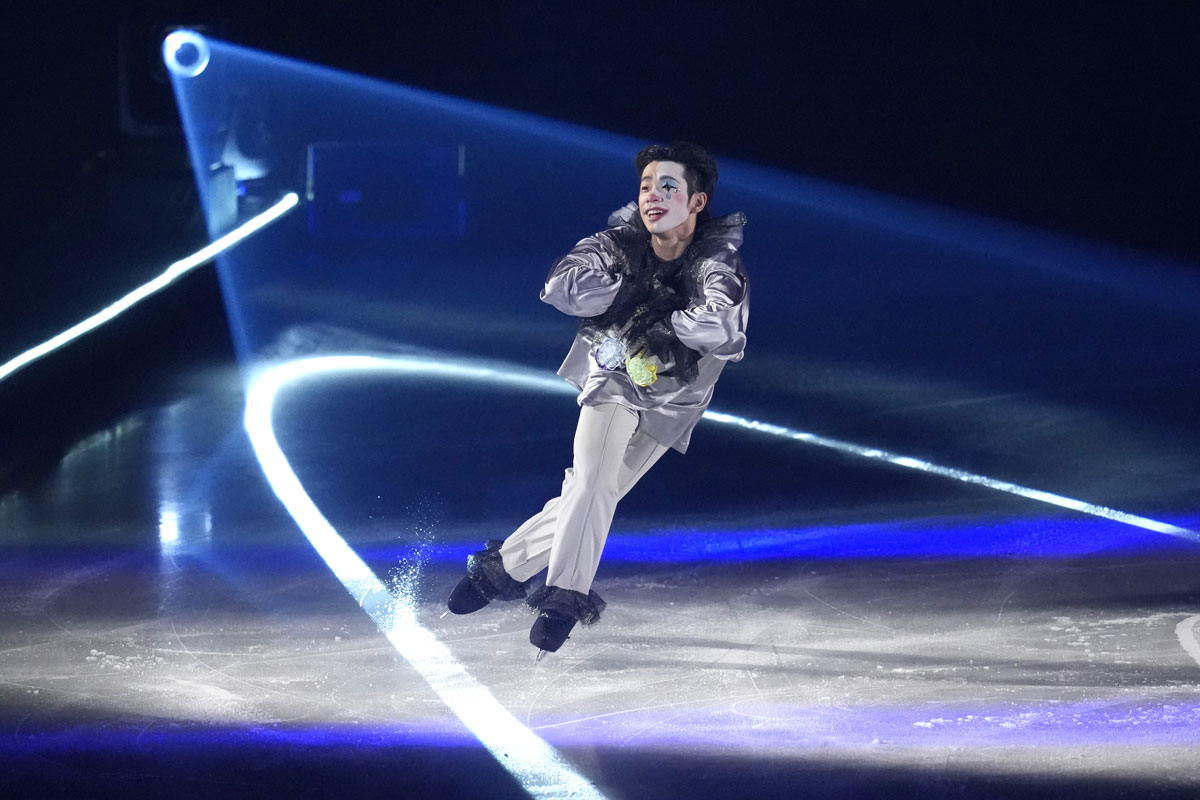

現在はプロスケーターとしてアイスショーに出演したり、コーチとして後進の指導をしている織田信成さん。@Fantasy on Ice 2025

馬場

自分のカラダが少しでも変化することに、とても意識が向いているのがわかります。

織田

僕も38歳になって、若いときとは代謝量が全然違うと体感する年齢になってきました。いかにして代謝量を上げるか、なるべく落とさないようにするか、それがとても大事だと感じています。

馬場

まだ氷上でジャンプする機会があるであろう織田さんですから、これからの体重管理も大きなポイントになるのですね。代謝量の維持には、もちろん筋肉量が大きくかかわりますが、それ以外に熱産生を行う「褐色脂肪細胞」にも注目したいですね。もしかしたらスケート選手のみなさんでは発達しているかもしれません。

織田

寒いところにいると発達すると聞きます。僕はサウナによく入るので自宅にも導入したばかりなのですが、入浴後の水シャワーで背中の辺りを冷やすようにして、ちょっとでも活性化させて痩せるのを狙っています。場所はあっていますか?

馬場

そうですね。主に、鎖骨の上の首回りと背骨の両脇にもありますよ。

織田

なるほど! フィギュアスケートって、そこまで大きい筋肉をつけられない競技なんですよ。筋肉があるとどうしても重くなるし、細かく回るためには邪魔になることもあるから。筋肉をつけずに代謝量をケアできるのは、すごくいい情報です。

安静時のエネルギー消費量を増やそう

織田

厳格に食事をコントロールする時期もありますが、本当は糖質が大好きなんです。焼肉を食べるときも、肉より白米を食らいに行くのが目的(笑)。だから太りやすいと思います。せめて糖質を摂るときは食物繊維を一緒に摂ろうと思って、パンなら全粒粉のものとか、ご飯も玄米で炊くとか、いろいろ試して来ました。

馬場

すごくいいと思います。食物繊維が足りないと、おなかの中で腸内細菌が食べるものがなくなってしまうから、あまり良くないです。この腸内細菌が出すのが「タンサ(短鎖)脂肪酸」ですが、それが産生されにくくなってしまいます。

織田

タンサ(短鎖)脂肪酸が産生されると、どんないいことがあるんでしょう。

馬場

熱とか汗とか、そういったものを制御する交感神経に作用すると言われています。すると、交感神経を経由して褐色脂肪細胞が活性化し、熱を生み出したり、少し心拍数を上げたりするので、エネルギーが消費されるのです。

馬場

そうですね。人間が1日にエネルギーを消費する例はいろいろあると思いますが、平均すると大体60%ぐらいは安静時のエネルギー消費量です。運動でも筋肉を動かしてエネルギーを使いますが、心臓を動かしたり、臓器を動かしたり、そういうところに使うエネルギーのほうが多い。だから1日100キロカロリーに満たなくても、安静時のエネルギー消費量を増やしていくのは大切です。

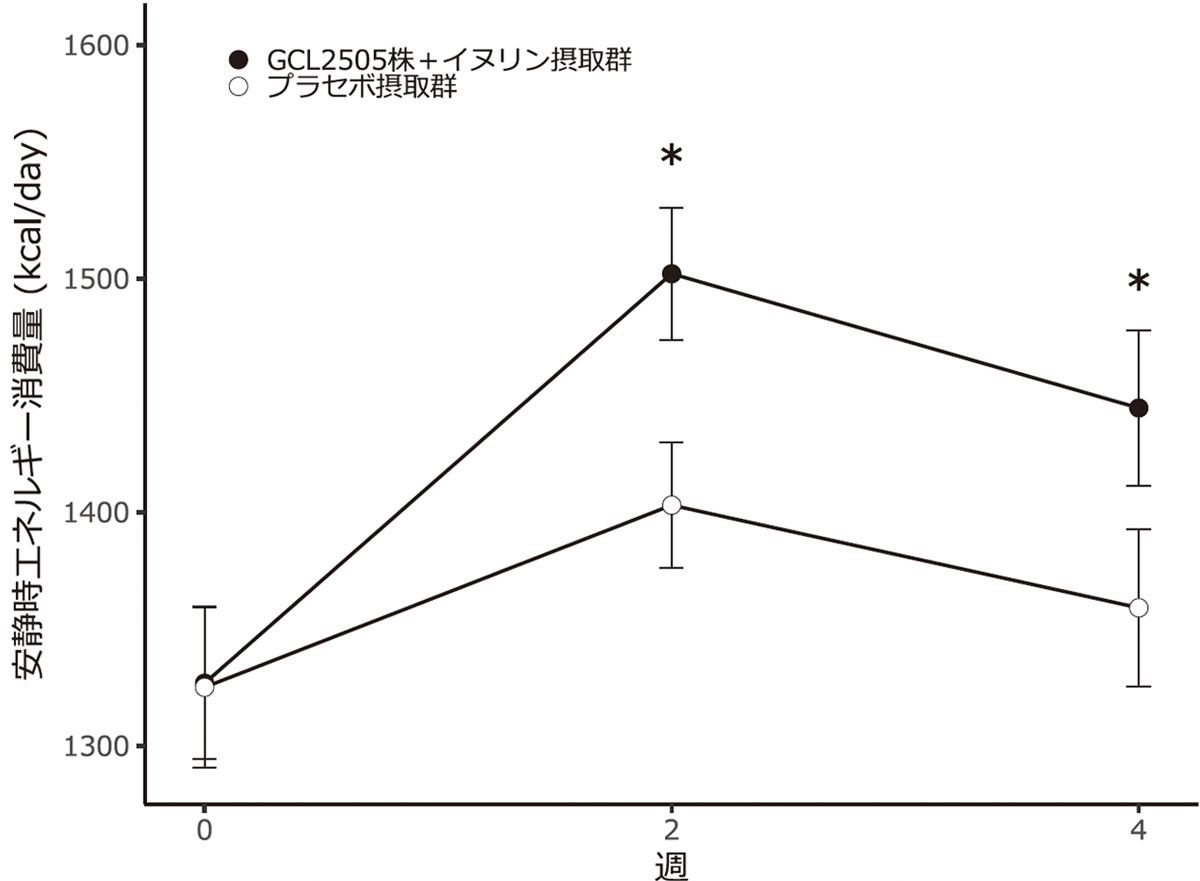

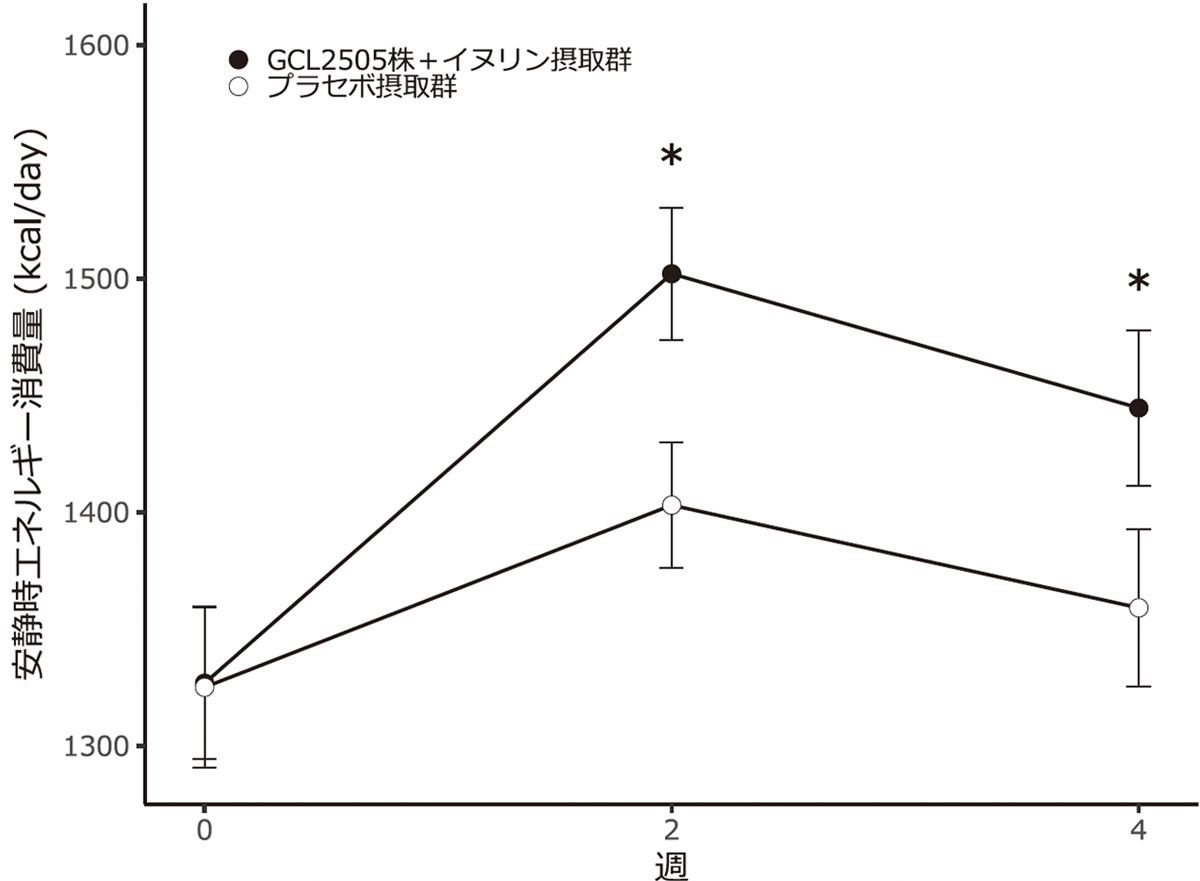

グリコ独自の調査では、タンサ(短鎖)脂肪酸を増やす食事をした被験者の、安静時のエネルギー消費量が80-100kcal程度増えるという結果を、4週間で得られた。(出典:Baba Y et al. Nutrients. 2024, 16, 2345.)

織田

100キロカロリーを運動で消費するって、めちゃくちゃ大変ですからね。僕がフィギュアスケートの練習をすると、どうしても慣れた運動だから効率よく動けるようになっちゃっています。なるべくコンパクトに練習していくのでエネルギーも消費しなくなる。1時間半ぐらい、すごく頑張って練習しても240キロカロリーぐらいしか使っていません。「もうちょっと頑張ってんやけどなぁ」みたいな(笑)。

織田

はい。でもエネルギーは使えていないんです。安静時のエネルギー消費量を1日100キロカロリー増やせるなら、1カ月で3,000キロカロリーだから大きいです。

馬場

まずはビフィズス菌など、タンサ(短鎖)脂肪酸を生み出す腸内細菌を増やすことが大切ですね。

腸内環境をビフィズス菌と食物繊維が整える

織田

そうした菌ってどうしたら増やせるものなんですか?

馬場

まずはビフィズス菌の入ったヨーグルト製品などで外からビフィズス菌を取り入れることが大事ですね。さらに、エサとなる食物繊維、中でも「水溶性の食物繊維」を摂取することが大事です。ちょっとネバネバする食材を想像してください。オクラだったり、モロヘイヤだったり、玉ねぎだったり。アボカドなどにも多く含まれている傾向があります。そういったものはプラス1品、足してもらえるといいですね。

2度の現役引退を経験した、フィギュアスケーターの織田信成さん。

織田

食物繊維って栄養素の中で一番難しいなと思います。さっき言った管理アプリでも、食物繊維の目標摂取量が一日20gって書いてあるんですけど、いつも全然到達できなくて終わる日のことの方が多くて。イヌリン(水溶性食物繊維の一種)を料理に入れるなどして、かなり意識して取らないと難しかった印象です。

馬場

苦手なものだったり、体調にマイナスなものだったり、それを無理して食べても続かないので、ストイックになりすぎないで、毎日が無理なら1週間に一食でも足して、長く続けるのが大事です。先ほどおっしゃった玄米とか、あるいは大麦なども水溶性の食物繊維がたくさん含まれています。それからフルーツ類でも水溶性の食物繊維が入っているものがあり、例えばキウイなどの熟したフルーツはいいですね。手前味噌ながら、〈Glico〉のヨーグルトには、ビフィズス菌とイヌリンが両方含まれていて、手軽に摂取できますよ。

織田

それはお手軽ですね。僕には子どもが4人いて、長男が痩せ型。次男はどちらかと言えばちょっとふっくらしている体型です。長男はヨーグルトが大好き。フルーツも最近までは食べられなかったんですけど、最近になって食べるようになってキウイが好き。もしかしたら無意識に食物繊維を摂っているのかも。次男はそうでもないな。

馬場

体型管理は、全体のカロリーコントロールや運動が基本ですが、そこにプラスアルファして水溶性食物繊維を意識していただくのがいいです。そうすると、おなかの中でタンサ(短鎖)脂肪酸が産生されて、最終的には安静時のエネルギー消費量があがったり、体脂肪・内臓脂肪が減ったり、いいことがありますから。

織田

子どもたちにつくる料理でもなるべく食物繊維を意識します。ミキサーをかけてバレないようにした野菜をカレーに入れたり、スープにそれとなくキノコを入れたりしていて、普段からお肉とご飯の食事だけにならないよう気をつけています。

馬場

素晴らしいですね! 果物を切って添えるだけでも全然違いますよ。

織田さんが家族に振る舞う食事のひとコマ。食物繊維を意識しながら、バランスの良いメニューを心掛けている。

こちらも織田さんお手製の、とある日の食事。ネバネバ食材やフルーツも欠かさず、彩りも考えられた豊かな食卓。

ビフィズス菌入りヨーグルトを選びたい

織田

ちなみに乳酸菌とビフィズス菌は、どのように違います?

馬場

実は同じ腸内細菌と呼ばれる仲間でもちょっと違っていて、乳酸菌は多くが小腸にいる菌で、名前の通り乳酸をつくります。一方のビフィズス菌は特に大腸にいっぱいいて、タンサ(短鎖)脂肪酸の1つである酢酸を主につくる菌です。

織田

2つの違いが今までちゃんとわかってなかったので勉強になります。

馬場

タンサ(短鎖)脂肪酸の産生という点だけで見ると、ビフィズス菌のほうがいいのかなと思えます。 乳酸菌は、一般的なヨーグルトや漬け物、味噌、醤油でも一部にいます。一方のビフィズス菌は酸素に弱いから一般的な食事からは意外ととれないんですね。体内のビフィズス菌は、加齢やストレスでも数が減るとわかっています。

馬場悠平さん(江崎グリコ株式会社 乳業事業部 商品開発部 タンサ脂肪酸探査チーム 抗肥満研究担当)菌類を使用した基礎研究をもとに、現在はタンサ(短鎖)脂肪酸と抗肥満についての研究活動とヨーグルトが健康に及ぼす作用の研究に取り組み、商品開発にも従事。

織田

歳を取ると痩せにくくなるのは、そんな影響もあるんですか!

馬場

ビフィズス菌入りのヨーグルトとか、場合によってはサプリメントなどから摂らないと摂取しにくい菌です。残念ながらそうやって摂ったビフィズス菌も体の中に定着することがほとんどなく、流れていってしまうので摂り続けないとなりません。ちなみにそんな中でも、Glicoのビフィズス菌は生きたままおなかに届きやすいのが特徴なんです。

織田

それで「毎日続けて習慣に」といった言い方をするんですね。

馬場

腸内の菌の数だけで言えば、すぐに影響があるんです。Glicoのビフィズス菌を例に挙げると、摂取し始めてから3日くらいでお腹の中でかなり増えています。ただ、1回食べただけだと2週間くらいで菌はいなくなってしまうので、継続することが大事です。タンサ(短鎖)脂肪酸が産生されるみたいなところまで行くには、まず2週間。そこまで続けてもらって、便通など、ご自身のいろいろな体感を含めて判断してほしいです。

馬場

体重の面ですぐに結果が出なかったとしても、タンサ(短鎖)脂肪酸が産生されやすい腸内環境をつくることって健康に当然いいことです。

織田

僕も忙しくて運動ができない日もあるので、日頃から継続して努力することで太りにくいカラダ作りのサポートをしてくれるなんて、すごいなタンサ(短鎖)脂肪酸!

安静時のエネルギー消費量が向上!

©2024 Ezaki Glico C o., Ltd. All Rights Reserved

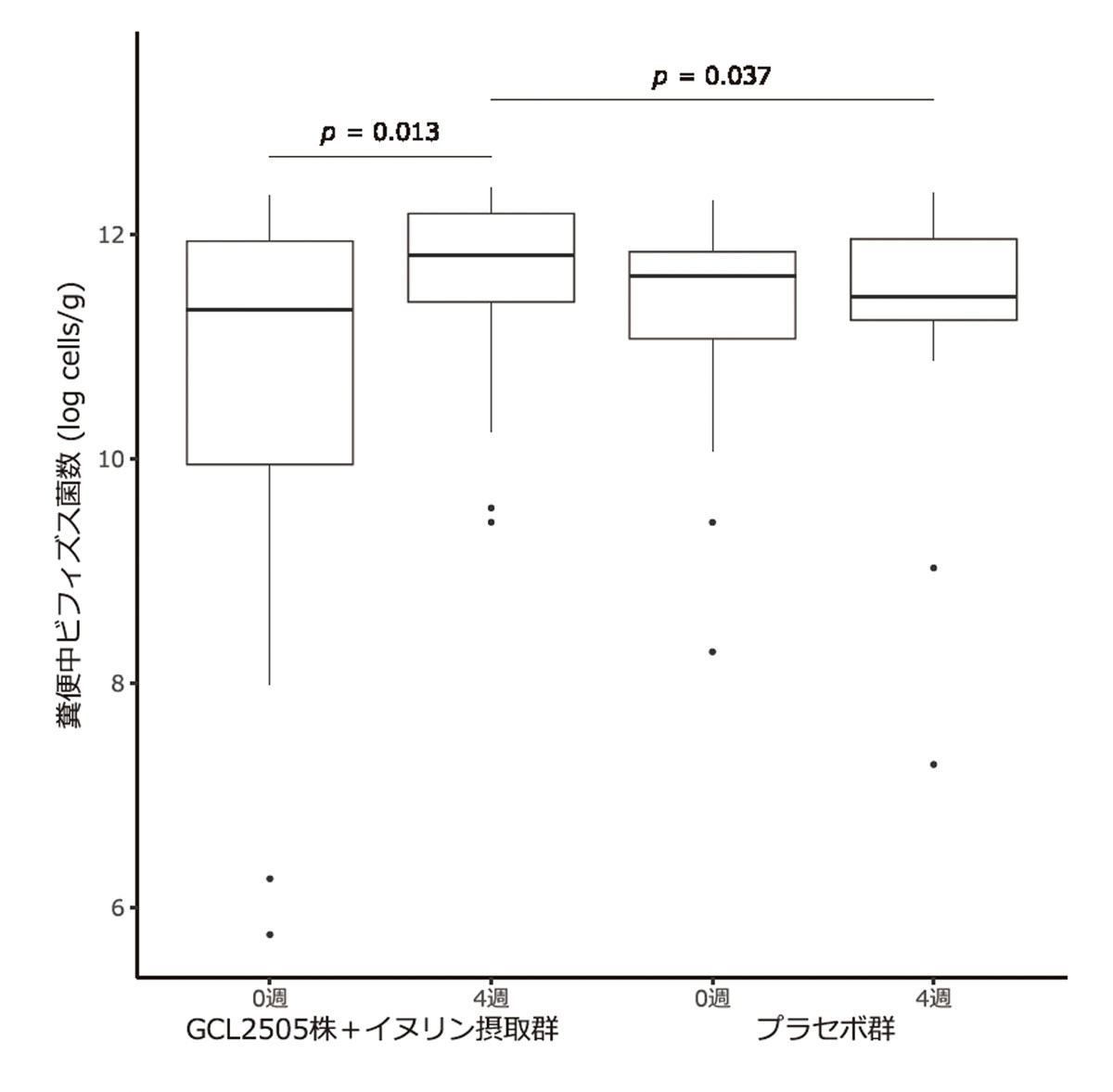

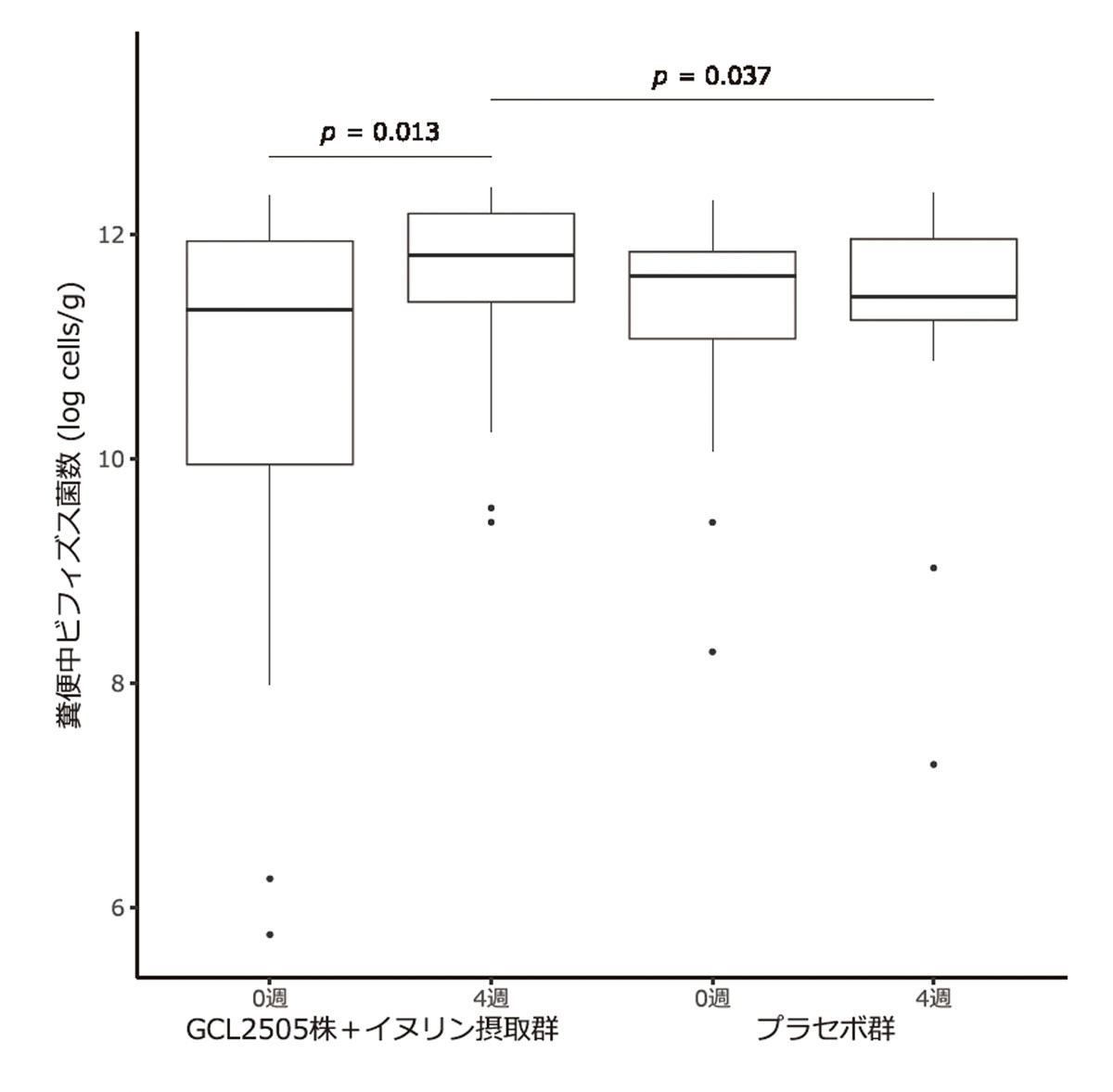

糞便中のビフィズス菌が増加!

©2024 Ezaki Glico C o., Ltd. All Rights Reserved

ビフィズス菌GCL2505株とイヌリンを4週間摂取した群は、プラセボ群と比較して、Glico独自のビフィズス菌GCL2505株が増え、基礎代謝量と相関する安静時のエネルギー消費量が向上することが分かった。

馬場

世界中でいろんな研究がされているので、思いもしなかった機能が分かったりしていますよ。高齢化社会において健康寿命が短い課題があり、要因として生活習慣病が問題視されています。その起点って、どうしても肥満なんです。タンサ(短鎖)脂肪酸には抗肥満の機能もいくつか分かっているんですけど、それだけじゃなくて、体脂肪・内臓脂肪の低減や認知機能の改善だったり、血管の柔軟性が改善したり、そういった肥満よりもちょっと先の生活習慣病に近いところにもタンサ(短鎖)脂肪酸は効いてくると期待されています。

織田

ダイエットしようとか、健康になろうとかっても、いろんな食べ物があるから何を食べていいのかわからなくなるときがあります。これまで糖質、脂質、タンパク質みたいな三大栄養の部分しか見てなかったんですが、今日いろいろ教えてもらって「こうすればいいんだ」という明確な道筋が見えた感じがしました。今、アイスショーもちょうど終わったところで、そういうオフのときにうまく体重や体調も含めてコントロールできるようになりたいですね。それにしても、タンサ(短鎖)脂肪酸や菌の力って本当にすごいです!

Information

問い合わせ:江崎グリコ

タンサ(短鎖)脂肪酸について詳しくは下のボタンから