教えてくれた人

西塔正孝(さいとう・まさたか)/女子栄養大学栄養学部教授。水産学博士。魚が持つ多彩な栄養素面から、日本人が摂るべき魚食の実力について解説。

魚食文化を今こそ見直すべき理由。

畜肉の生産が大量の飼料と水を必要とし、エンドユーザーに届くまで多くのCO2を排出するのに対し、飼料も水も不要な魚は環境負荷がとても低い。さらに栄養豊富で食べる側のカラダにもいいときている、まさにSDGsな食糧だ。

四方を海で囲まれている島国・ニッポンはそんな魚食文化にあやかってきたお国柄。のはずが、2011年には魚食の消費量を食肉のそれが上回り、以来、魚はお肉に負けっぱなし。

しかし、水産学博士で女子栄養大学教授の西塔正孝さんは次のように解説する。

「魚の中でも白身の魚は脂質が少なくタンパク質が多い優秀なタンパク質源です。一方、マグロやブリ、サバなど赤身の魚の魚油は血液をサラサラにして血栓を予防するなど健康効果が期待できます」

下処理が面倒ならスーパーで三枚におろしてもらおう。調理が億劫なら刺し身で食せばいい。とにかく魚食の機会を増やせば、日本人の健康は底上げされる。

新指標で分かった魚タンパクの実力。

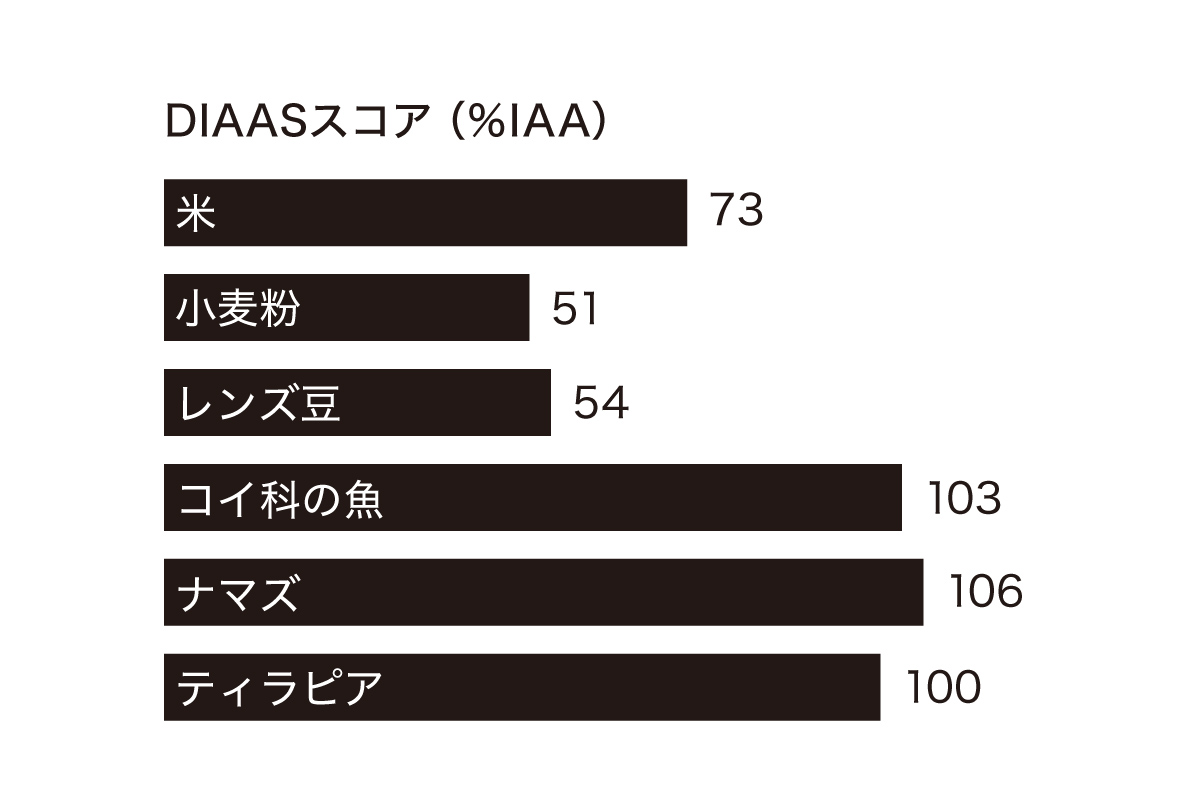

有名なタンパク質の評価指標「アミノ酸スコア」では魚も肉も大豆製品も100点満点で差がない。そこで、もう少し精度の高いタンパク質の指標として登場したのが、「DIAAS(消化性必須アミノ酸スコア)」。

必須アミノ酸は体内で作ることができないタンパク質の材料のこと。それらがどの程度体内に取り込まれるかを示した指標だ。海外の文献では魚のDIAASは100以上ととても優秀。体内での利用効率が高いことが判明した。

バングラデシュの研究結果。コイ科のロフ、ナマズの一種のバンガス、ティラピアなどのDIAASはすべて100以上。

Food Chemistry 213(2016)82-89

魚油で血栓を予防し脳の機能を維持。

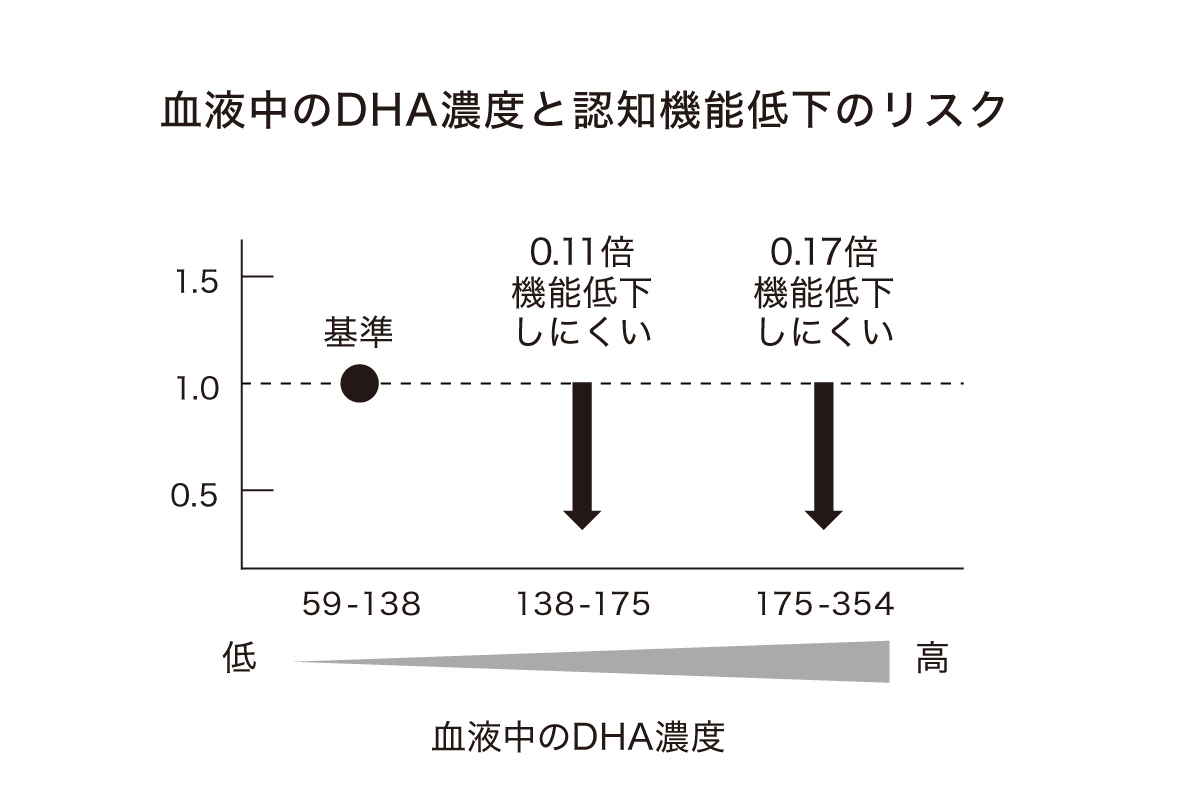

赤身の魚に多く含まれる脂肪酸のひとつがDHA(ドコサヘキサエン酸)。同じく魚油に含まれる脂肪酸・EPA(エイコサペンタエン酸)が血液サラサラ効果をもたらすのに対し、こちらは認知機能との関連が注目され、国内外でさまざまな研究がなされている。

そのうちのひとつ、血中のDHA濃度と認知機能低下のリスクの研究でDHA濃度が高い人ほど10年後の認知機能リスクが低いという結果が。トロ、サバ、ブリ、大いに食べよう。

国立長寿医療研究センターの長期縦断疫学研究。60代以上のデータでDHAの血中濃度が中等度以上の人は認知機能低下のリスクが低い。

Otsuka R. et al. Eur J Clin Nutr. 2014

回遊魚のペプチドで疲労を回復。

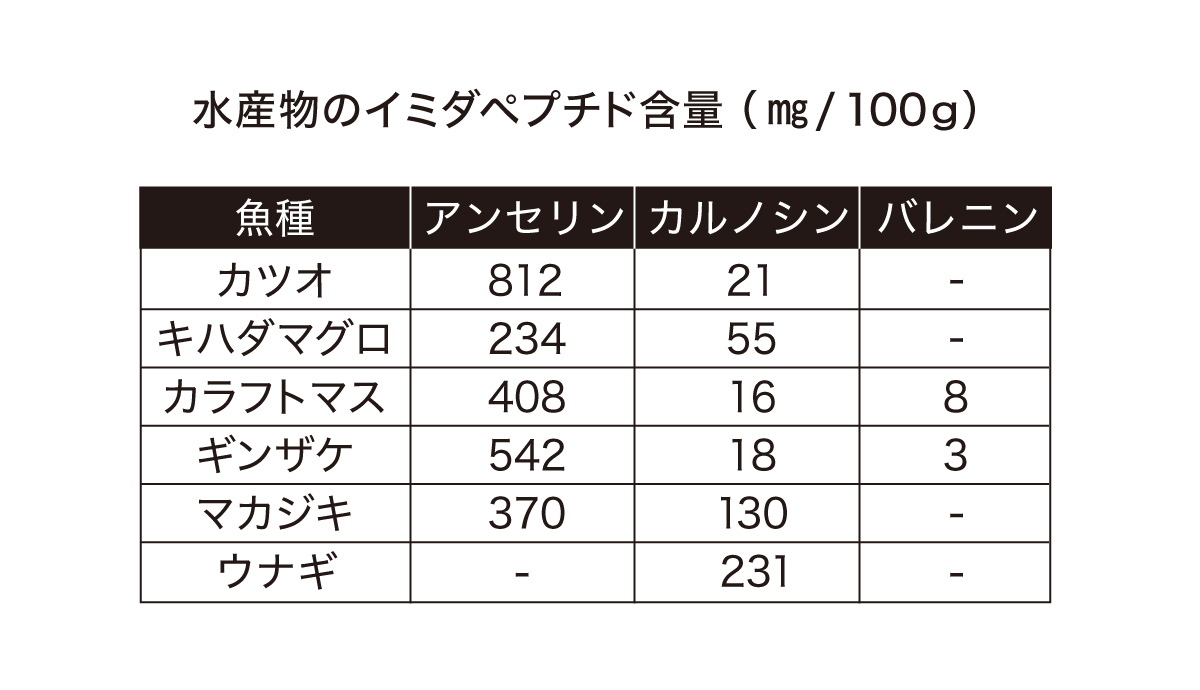

マグロにカツオ、サケなど季節ごとに長距離を移動する回遊魚はある物質をエネルギー源としている。その名はイミダゾールジペプチド、略してイミダペプチド。

鶏の胸肉に豊富な物質で、すでにこの成分を配合した抗疲労サプリもある。回遊魚にも同じ成分が含まれているのだ。

水産物のイミダペプチドに鶏と同レベルの抗疲労効果があるか否かはまだ研究段階。でもマグロやカツオのタフさを信じて食したい。

イミダペプチドは総称で、個々の成分にはアンセリンやカルノシン、バレニンといった名がある。

竹内昌照ら編『水産食品の事典』浅倉書店(2000)、西塔正孝ら「液体クロマトグラフィーによる数種魚類のアンセリン及びカルノシンの測定」女子栄養大学紀要35(2004)より