教えてくれた人

高平尚伸(たかひら・なおのぶ)/整形外科医。北里大学大学院医療系研究科医学専攻主任(整形外科・リハビリテーション科学・スポーツ医学)教授。医学博士。専門は股関節外科学。最小侵襲手術を心がけるとともにリハビリにも力を入れる。

建内宏重(たてうち・ひろしげ)/理学療法士。京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻先端リハビリテーション科学コース准教授。理学療法士、博士(人間・環境学)。研究の他、京大病院や地域の整形外科医院で運動器疾患患者のリハビリも担当。

山口正貴(やまぐち・まさたか)/理学療法士。東京大学医学部附属病院リハビリテーション部理学療法士。医療・予防業務に日夜携わりながら、腰痛研究に没頭。その研究論文は2016年日本理学療法士学会の第8回優秀論文表彰で優秀賞を受賞した。

1. 目覚め、ストレスフリー!

朝起きた瞬間からカラダのどこかが痛い。それはかなりのストレス。例えば日本人の多くは腰痛に悩んでいる。その数、推定2800万人!腰痛の約85%は原因不明だが、そう聞いて途方に暮れなくていい。股関節をしなやかに整えると、腰の痛みが軽くなる可能性もある。

朝起きた瞬間からカラダのどこかが痛い。それはかなりのストレス。例えば日本人の多くは腰痛に悩んでいる。その数、推定2800万人!腰痛の約85%は原因不明だが、そう聞いて途方に暮れなくていい。股関節をしなやかに整えると、腰の痛みが軽くなる可能性もある。

股関節は、腰椎(背骨)と骨盤と連動して働いている。これを「腰椎骨盤リズム」と呼ぶ。例えば、お辞儀をするように前屈するときは、腰椎から曲がり、骨盤が前傾し、最後に股関節が曲がる。そこから姿勢を戻す際は、初めに股関節が伸び、骨盤が後傾し、腰椎が伸びる。股関節がサビついて硬くなり、動きが制限されると、相棒の腰椎や骨盤にかかる負担が増えてくる。

「チーム内でサボる人がいると、他の人の仕事量が増えて迷惑なのと同じ理屈。積み重なると腰にダメージが蓄積し、腰痛リスクになります」(理学療法士の建内宏重さん)

腰に何か悩みがあるなら、まずは股関節から整えてみよう。

2. 通勤ラッシュも涼しい顔に。

満員の電車で、駅で。ぶつかったり押されたりでグッタリ。体幹が弱いと通勤にもひと苦労だ。

満員の電車で、駅で。ぶつかったり押されたりでグッタリ。体幹が弱いと通勤にもひと苦労だ。

一般にフィジカルの強さ=体幹の強靱さとされるが、股関節も深く関わっている。フィジカルコンタクトが強いスポーツでも当たり負けない日本人アスリートが増えてきた。サッカーの久保建英選手、NBAレイカーズの八村塁選手などが代表例。

「どんな状況でも、カラダの大黒柱である背骨のS字カーブを崩さないことが強さにつながる。フィジカルコンタクトを受けても股関節がしなやかに働いて衝撃を受け流せたら、S字カーブも乱れにくいのです」(理学療法士の山口正貴さん)

さらに、スポーツでは上半身と下半身を独立させてバラバラに動かすことが求められるシーンもある。そこでも頼りになるのは股関節。例えば、上半身が受けたインパクトを股関節で滑らかにかわしつつ、下半身の安定性が保てたら、スポーツ時でも通勤ラッシュでも当たりに負けない強靱なフィジカルが養える。

3. 憧れの「太りにくいカラダ」をゲット。

30歳以降、運動不足だと筋肉は年約1%の割合で減る。「老化は足腰から」といわれるように、なかでも落ちやすいのは下半身の筋肉。筋肉は、じっとしているときでも消費している基礎代謝の約20%を担っている。筋肉が減ると基礎代謝がダウンするから、食べすぎていなくても太りやすくなる。

30歳以降、運動不足だと筋肉は年約1%の割合で減る。「老化は足腰から」といわれるように、なかでも落ちやすいのは下半身の筋肉。筋肉は、じっとしているときでも消費している基礎代謝の約20%を担っている。筋肉が減ると基礎代謝がダウンするから、食べすぎていなくても太りやすくなる。

股関節は3Dで多彩に動く。それを支えるのは、むろん筋肉。

「股関節には全部で20種類以上もの筋肉がついています」(整形外科医の高平尚伸さん)

これらの筋肉はいずれもほぼ下半身にあり、太腿の大腿四頭筋、ハムストリングス、お尻の大臀筋といったヘビー級の筋肉も含まれる。だから、股関節をケアすれば一挙に多数の筋肉が刺激できる。それは太りにくいカラダ作りにも直結する。

股関節の働きを保ち、多くの筋肉を毎日活発に動かしていれば、下半身の筋肉の衰えが防げる。少し頑張って鍛えると代謝が上がり、太りにくい体質へ変身できるのだ。

4. ハードワークでも疲れにくい。

「股関節が使えると、全身が効率的に連携できるようになり、エネルギーを無駄に消費しません。同じパフォーマンスを、より少ないエネルギーでこなせるので、予備力が高くなりハードワークに励んでも疲れにくくなります」(高平さん)

筋トレでは、狙った筋肉だけに刺激を集中させて効率的に鍛える。これを「アイソレーション」という。裏を返すと、現実には複数の筋肉が協調して働くということ。一つの動きが鎖のように連なり広く波及することから、これを「運動連鎖(キネティックチェーン)」と呼ぶ。

この運動連鎖の中核を担うのは、股関節。カラダの中心で下半身と上半身をリンクさせているからだ。股関節が働いていると、必要に応じて下半身と上半身がシームレスにつながるようになり、全身を無駄なくフル活用できるというわけだ。

加えて、股関節が活性化すると血液循環が良くなり、疲労物質の代謝が促されるので疲労回復もサクサク進みやすい。

5. いつだって頭がクリア!

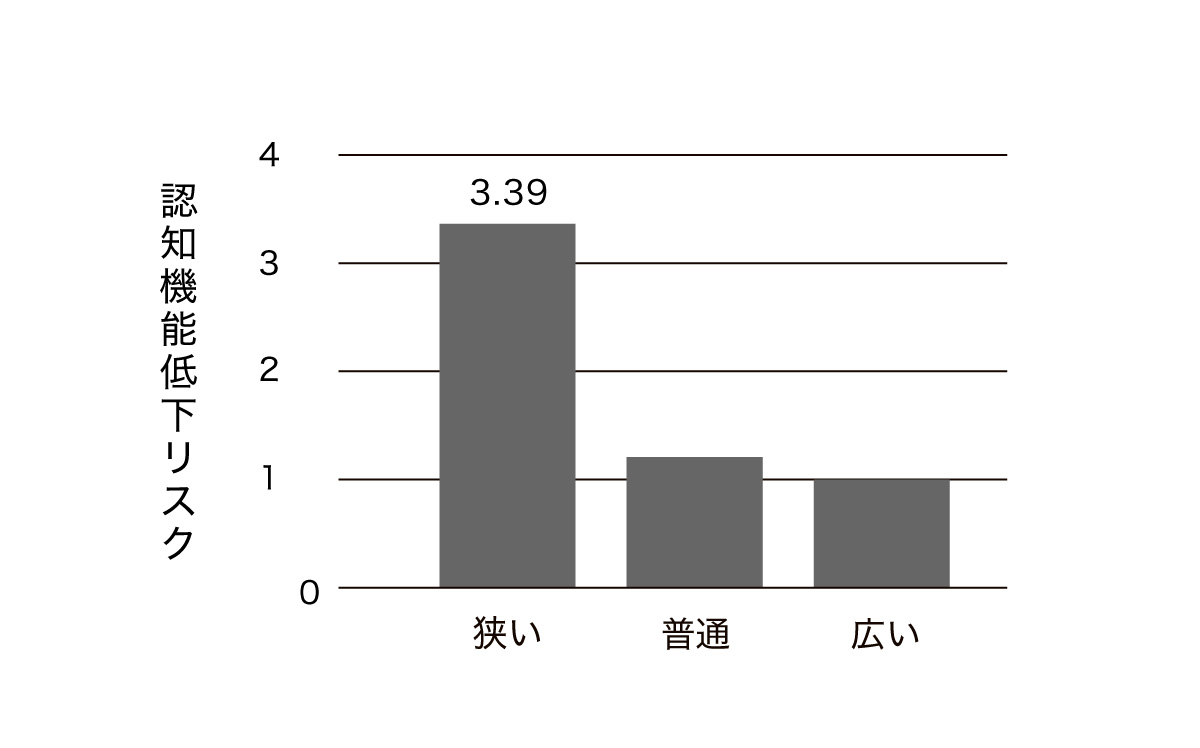

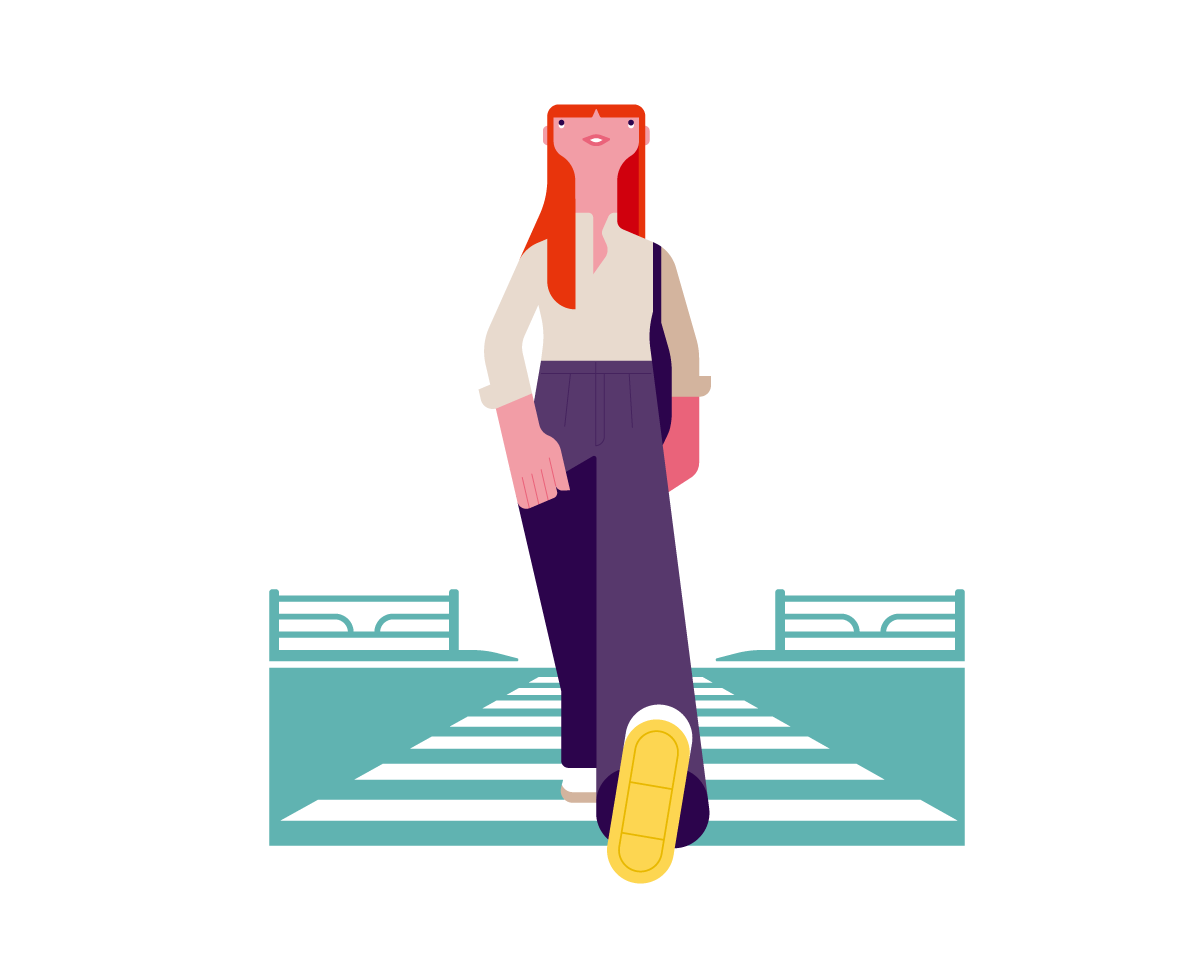

いくつになっても頭はクリアに保っておきたいもの。そのためにも、股関節はひと役買う。国立環境研究所の谷口優主任研究員の研究では、歩幅が狭い人は広い人と比べて、認知機能の低下や認知症発症のリスクが3倍以上も高いという。他の運動と同じく歩行をコントロールするのは脳。認知機能が衰えると歩行の制御もうまくいかなくなり、歩幅も狭まるのだろう。

逆に、運動は脳の働きを維持・改善してくれる。ランニングでは、脳の血流が増えて神経細胞も新生するという海外の研究もある。走れる人は走ればいいが、歩幅を広げて歩くだけでも、脳が賦活されて認知機能が保てると期待できそう。

「そこで大事なのが股関節。股関節の可動域が広がると、歩幅も広がってきます」(高平さん)

股関節を活性化し、横断歩道の白線(幅45cm)を余裕で跨げる歩幅(65cm)を目安に歩きたい。

[歩幅と認知機能低下のリスク]

4年間の追跡調査の結果、歩幅が広い人(男女ともに65cm以上)の認知機能低下リスクを1とすると、歩幅が狭い人(男性62㎝以下、女性59㎝以下)の低下リスクは3.39倍になっていた。

4年間の追跡調査の結果、歩幅が広い人(男女ともに65cm以上)の認知機能低下リスクを1とすると、歩幅が狭い人(男性62㎝以下、女性59㎝以下)の低下リスクは3.39倍になっていた。

出典/Yu Taniguchi, et al. Journal of Gerontology 2012.

6. スポーツのレベルは確実にアップ!

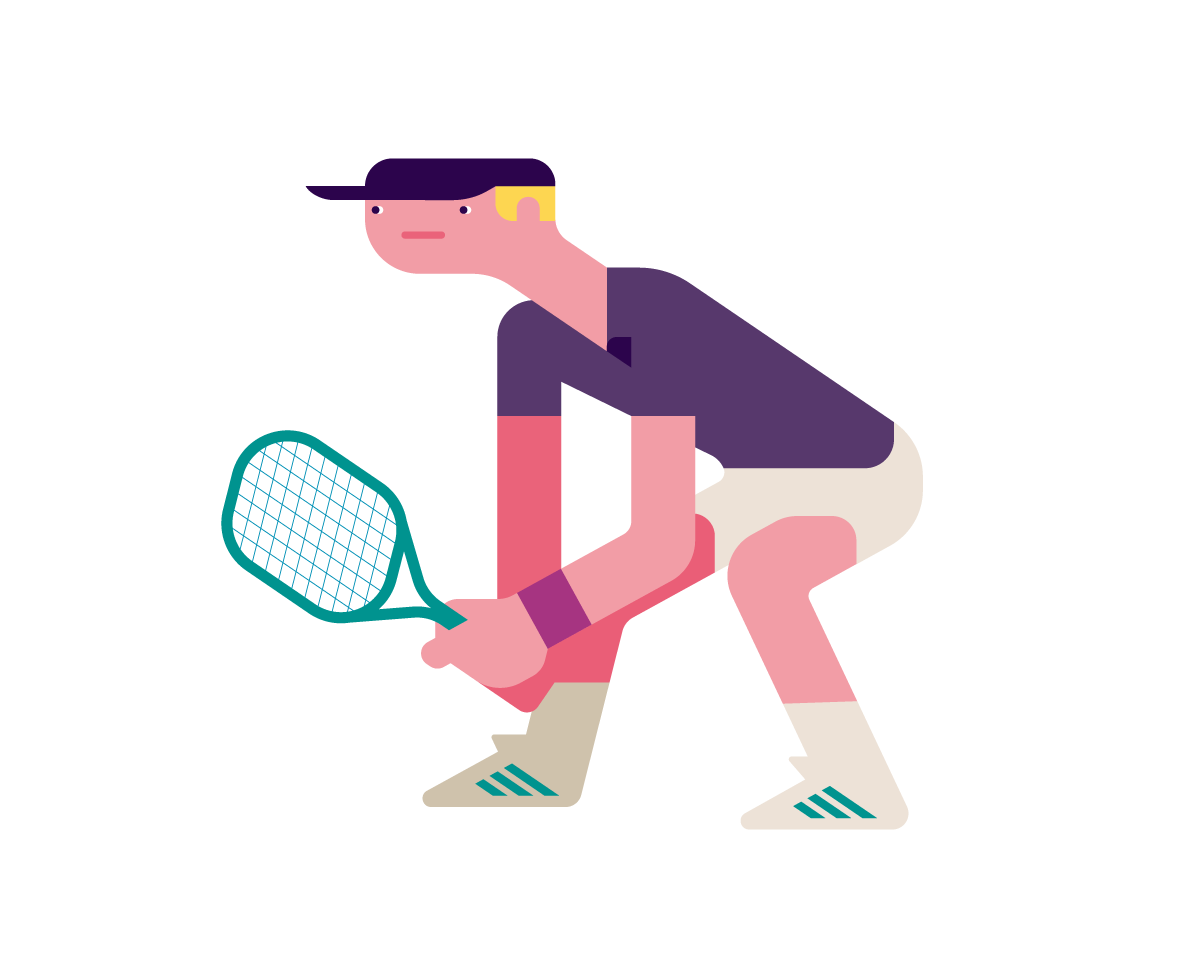

股関節は人体で最大の関節。単にビッグなだけではなく、どこより自在に動ける関節だから、股関節がちゃんと機能していると、日常生活でもスポーツでもパフォーマンスは高まりやすい。その重要性がよくわかるのが「パワーポジション」。

股関節は人体で最大の関節。単にビッグなだけではなく、どこより自在に動ける関節だから、股関節がちゃんと機能していると、日常生活でもスポーツでもパフォーマンスは高まりやすい。その重要性がよくわかるのが「パワーポジション」。

パワーポジションとは、わかりやすく言うなら、ハーフスクワットでしゃがんだ姿勢。膝と股関節を軽く曲げ、骨盤を前傾させて背すじを伸ばしたポジションである。守備につく野球の内野手、相手のサーブに備えるテニス選手、ペナルティキックを待ち構えるサッカーのゴールキーパーなども、みんなパワーポジションを取っている。

「筋肉は伸びすぎでも縮みすぎでもない、中間位でいちばんパワーが出る。パワーポジションの特徴はどの方向にもすぐに動きやすく、下半身の主要な筋肉が中間位で大きなパワーが発揮できること。鍵を握るのは股関節なのです」(山口さん)

7. 血の巡り良好。もう冷えない。

全身に偏りなく血液を巡らせるのは健康の土台。血液は酸素や栄養素ばかりでなく熱も運ぶから、血流が良くなれば冷え性とも縁が切れる。

血液循環には股関節も関わる。心臓は血液を勢いよく送り出すポンプだが、拍出した血液をすべて吸い上げる働きはない。このため、とくに心臓より下を巡る血液は、重力に逆らって戻ることが求められる。

助太刀するのが、下半身の筋肉によるミルキングアクション。筋肉の伸縮で血管の動きを促して、血液を上へ上へと押し戻す。ミルキングアクションの主役は、足首を動かすふくらはぎの筋肉というイメージが強いけれど、股関節も一枚嚙む。

「足首だけではなく、股関節から動かした方がミルキングアクションは一層促されます。血行不順で生じた血の塊が詰まるエコノミークラス症候群の予防にも、股関節から負荷をかけて筋肉を動かす方法が有効だとわかっています」(高平さん)

8. 思わず二度見される美姿勢に。

見た目年齢を左右する姿勢。背すじをすっと伸ばして凜と立ち、膝も伸ばして颯爽と歩ければ、何歳になっても若々しく、鏡に映った自分にも自信が出る。ここでも肝心なのは股関節。

見た目年齢を左右する姿勢。背すじをすっと伸ばして凜と立ち、膝も伸ばして颯爽と歩ければ、何歳になっても若々しく、鏡に映った自分にも自信が出る。ここでも肝心なのは股関節。

「股関節はカラダの真ん中にあり、姿勢に与える影響が大きい。股関節の可動域が狭くなると、姿勢から老けやすいのです」(高平さん)

運動不足だったり、同じ姿勢で坐っている時間が長くなったりすると、股関節が曲がったまま固まる「屈曲拘縮」という状態に陥る。屈曲拘縮が起こると、全身の姿勢はドミノ倒しのように乱れる。

股関節から下では、バランスを取るために膝が曲がりやすくなる。股関節から上では、骨盤が前傾して腰椎の前彎カーブがキツくなり、倒れないように胸椎の後彎カーブもキツくなる。つまり膝が曲がり、腰が反り、猫背になるから、実年齢よりも老けて見えるようになるのだ。股関節から姿勢を若返らせよう。

9. 待っているのはご機嫌なシニアライフ。

人生100年時代というが、寝たきりで動けなくなったら、長生きしてもできることが限られてしまう。

人生100年時代というが、寝たきりで動けなくなったら、長生きしてもできることが限られてしまう。

一生自分の足で歩き、旅行などをアクティブに楽しむためにも、いたわりたいのは股関節。股関節が健全なら体重を支えてスタスタ歩けるし、階段の上り下りにも支障はない。

「例えば、病気で太腿の筋肉をごっそり取ったとしても、股関節さえしっかりしていれば歩けます。膝の軽い屈伸くらいなら、片脚立ちでも可能。お尻の大臀筋やふくらはぎの筋肉などが大丈夫なら、階段だって使えるのです」(建内さん)

この先気をつけたいのは、変形性股関節症。股関節の軟骨がすり減って痛みなどが生じ、進行すると長時間立ったり歩いたりするのが辛くなる。疾患が増える年齢は40〜50代と比較的若い。来るべきシニアライフに備え、股関節に悪い習慣を避けて、股関節を整えておきたい。