Q1.そもそも、漢方薬ってどんな薬ですか?

漢方薬とは、主に自然界に存在する植物、動物、鉱物などを加工した「生薬」を元にして作られる医薬品です。5〜6世紀に日本に伝来し、日本の風土や気候、日本人の体質に合わせて独自に発展してきました。

Q2.代表的な漢方薬ってどんなものがある?

〈ツムラ〉では129種類の漢方薬を発売しており、医師の診察のもと、さまざまな症状や体質に応じて使われています。例えば、風邪の初期症状に使われる「葛根湯(かっこんとう)」は、漢方初心者でも聞いたことがあるのではないでしょうか。

また、アレルギー性鼻炎や気管支炎に効く「小青竜湯(しょうせいりゅうとう)」、筋肉の痙攣(こむら返り)などの症状に用いられる「芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)」などが一般的によく知られている漢方薬です。

芍薬甘草湯は、特に持久系のスポーツをする方には有名な漢方薬。常に持ち歩いている方も多いです。

Q3.ここ最近、人気の漢方薬は?

ドラッグストアなどで購入できる一般用医薬品では、頭痛やむくみなどで服用される「五苓散(ごれいさん)」、肥満症に効能・効果を発揮する「防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)」、夜間頻尿に使用する「八味地黄丸(はちみちおうがん)」などの漢方薬の販売個数が伸びています。

Q4.自分に合った漢方薬は、どうやって見つける?

ツムラでは、医師や薬剤師または登録販売者に相談のうえ、自分に合った漢方薬を見つけていただくことを推奨しています。ただ、すぐに漢方薬が欲しい場合は、市販の漢方薬で様子を見るのも選択肢の一つだと思います。

ドラッグストアなどで購入できる《ツムラ漢方》シリーズは、ご自身に合った漢方薬を選んでいただきやすいよう、パッケージの表面に特徴的な体質や症状を記載しています。

Q5.病院で処方される漢方薬と、ドラッグストアで買える漢方薬の違いは?

ツムラの場合、同じ名前の漢方薬であれば、使っている生薬の組み合わせは変わりません。ただし、病院処方の医療用漢方製剤は医師の診察のもと使われるのに対し、一般用漢方製剤は消費者の判断に委ねられるため、効能・効果、用法・用量が異なります。

この違いを踏まえたうえで、安全性の観点から一日の服用量を調整しています。

Q6.病院ではどのくらい処方されているの?

日本漢方生薬製剤協会が2011年に実施した調査では、医師の約9割が漢方を処方したことがあると答えています。医療用漢方製剤の供給量は、ここ20年間で約3倍に増えていますから、身近に見聞きすることも増えたのではないでしょうか。

Q7.ツムラの漢方はどんなふうに作られている?

ツムラの医療用漢方製剤は、生薬から抽出した煎じ薬を低温乾燥して飲みやすく加工した顆粒剤。自然由来の生薬を原料としつつ、クリーンな環境で、いつも同じ品質になるようにしっかりと管理しながら作っています。

Q8.漢方薬を飲むのに適したタイミングは?

食事の30分〜1時間前の「食前」、食事と食事の間(食後2時間程度)の「食間」です。

Q9.顆粒以外にどんな飲み方があるんですか?

煎じ薬の「湯」、生薬を粉末に砕いた「散」、その粉末をハチミツなどで固めた「丸」の3つがあります。現在ではエキス製剤の形で提供されることが多いですが、古くはそれぞれの製剤形態を重要視していたようです。漢方薬の名前の最後に湯・散・丸のどれかが付いているのがその名残です。

Q10.味が苦手で。飲みやすくできますか?

医師や薬剤師の指導で、オブラートに包み、触接的な味や舌触りを避けたり、服用ゼリーに混ぜるといった服用方法をとる場合もあるようです。また、顆粒タイプはお湯に溶かして煎じ薬のようにすることで、味が和らぎ、飲みやすくなったという話も聞きます。

Q11.保管方法はどうすればいい?

漢方薬は湿気を吸いやすく、直射日光や高温にさらされると劣化しやすいため、湿気のない冷暗所で保管してください。特に開封後は直射日光を避け、密閉容器に入れて保管することが重要です。冷蔵での保管も可能ですが、結露による吸湿を避けるため、必要分だけ取り出すようにしてください。

Q12.効き目を感じるまでに時間がかかるって聞きました。

病状や体質によって変わりますが、服用開始から2〜4週間で何らかの変化や効果が表れるケースが多いです。効き目を実感できるまでに時間がかかる場合もあります。

じゃあ即効性は期待できないかと言われると、そういうわけでもありません。芍薬甘草湯など、配合されている生薬が少ない漢方薬ほど比較的早く効くといわれています。

効き目を実感するために、まずは体質に合った漢方薬を選ぶことが一番重要です。そのため、飲んでいて何か感じることがあれば、医師や薬剤師に相談してください。処方の見直しや他の治療を併用することができます。

また、継続的な服用が必要であることも理解しておくべきです。特に慢性的な症状の場合、数か月から数年単位で継続する必要があるものもあります。途中で服用をやめてしまっては、せっかくの努力が無駄になってしまいますから、処方されたものは飲み切りましょう。

Q13.効き目が感じられないときは、飲む量を増やしても大丈夫?

生薬によっては多量摂取によって副作用のリスクを高める可能性があります。例えば甘草は偽アルドステロン症を、麻黄は動悸や不眠を引き起こす場合もあり、健康にとっても悪影響です。

また、漢方薬の効果は個人の体質や症状によって異なり、同じ薬でも人によって効果が表れるまでの時間や効果の表れ方が異なります。そのため、症状が良くならない場合でも自分で判断して飲む量を増やすことはせず、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

Q14.効果が出たら服用をストップしていい?

再発を防ぐためにも、処方された分は飲み切るようにしてください。服用を中止する前には、医師や薬剤師または登録販売者と相談することが推奨されます。

Q15.2つの漢方薬を併用しても大丈夫ですか?

特定の生薬が重複することで副作用が強く出る可能性もあるため、注意が必要です。例として、甘草(かんぞう)が挙げられます。甘草はいろいろな漢方薬に含まれているので重複しやすいです。

生薬が重複すると副作用が強く出る可能性もあるため、自己判断は要注意。特定の漢方薬を併用する場合は、医師や薬剤師または登録販売者に相談してください。

Q16.飲み忘れちゃった時はどうすれば?

次の服用までの間隔を考慮し、1回分だけ飲むことを推奨しています。飲み忘れたからといって2回分を一度に飲むと薬効が強くなりすぎたり、副作用が出たりする場合もあります。

Q17.漢方薬を他人にあげてもいい?

だめです。食物アレルギーと同じ意識を持ってください。

漢方薬の効果は個人の体質や症状によって異なるため、同じ薬でも人によって効果の表れ方が違います。他人が自分と同じ症状や病気と思っても、自分の薬を譲渡するのではなく、医師や薬剤師または登録販売者に相談して、自分に合った適切な漢方薬を服用してください。

Q18.最近の研究やトレンドって?

漢方の世界でもAIを使ったDXが進行しています。ツムラが力を入れているのは、AI漢方診断サポートシステムの開発です。漢方における「証(その人の体質など)」を科学的にひもとき、AI・機械学習による漢方診断を客観化。自動問診の精度向上を図り、試験運用に向けた準備を進めています。

また、その裏側では、漢方薬によって症状が改善した患者様とそうでない患者様にどんな違いがあるのかや、未病状態を検出するバイオマーカーの確立も並行して進めています。

Q19.近年、漢方薬が身近になってきたのはなぜ?

漢方のエビデンスが確立されてきたことが大きな理由です。2001年に国が定める「医学教育モデル・コア・カリキュラム—教育内容ガイドライン—」の一般目標に「和漢薬を概説できる」が追加されたことを受け、ほとんどの大学医学部が漢方に関するカリキュラムを実施するようになりました。

その流れから大学での研究も増え、漢方がなぜ効くのかが解き明かされてきたことにより、医療機関で漢方薬が処方される機会が増えているといえます。

Q20.漢方薬が現代人にもたらすメリットは?

現代社会では、過度なストレスからカラダに不調をきたす方が少なくありません。そういったケースでは、病名がついていないけれど症状としては辛い、ということが往々にしてあります。西洋医学の対症療法では解決せずに悩まれている方々に、漢方薬なら寄り添っていける。これは大きなメリットだと思っています。

その際、漢方薬には複数の成分が一剤に入っているので、たくさんの薬を飲むことなく、複数の症状に対応できるのも漢方ならではですね。

Q21.どんなふうに漢方薬と付き合うのがいい?

西洋医学と東洋医学、それぞれの長所を生かすことで、一人ひとりに合った柔軟な治療を実現することができます。治療の選択肢のひとつとして漢方薬を心に留めておいていただけたら、もしものときにきっと役立つはずです。

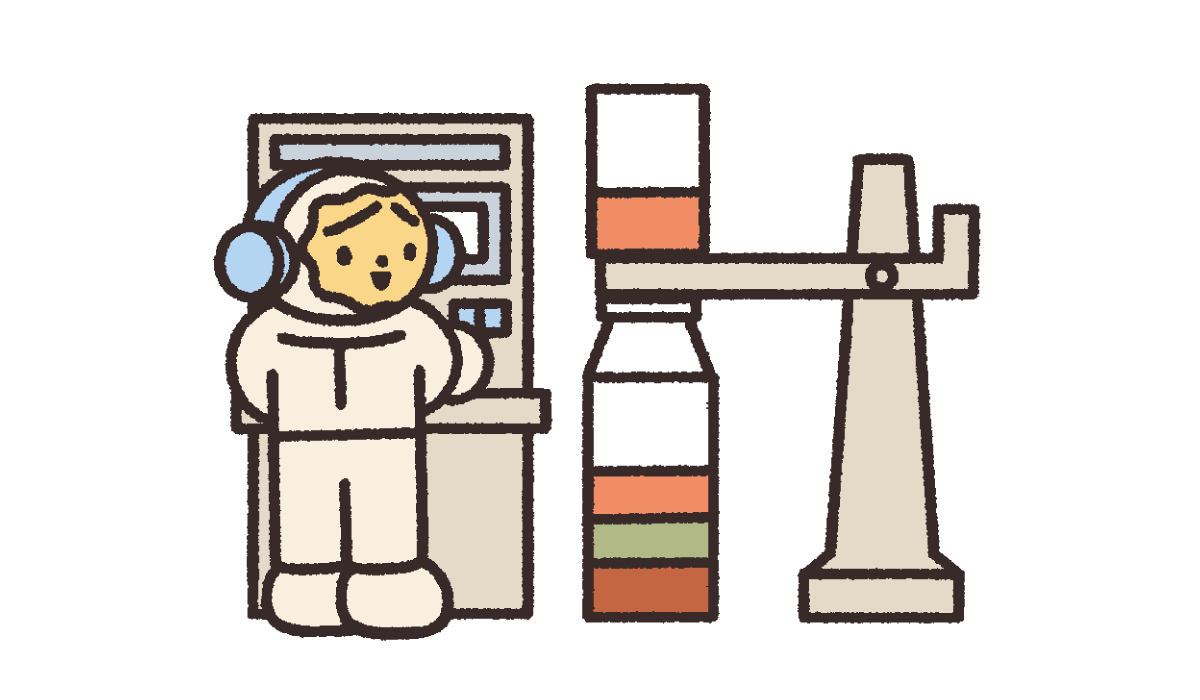

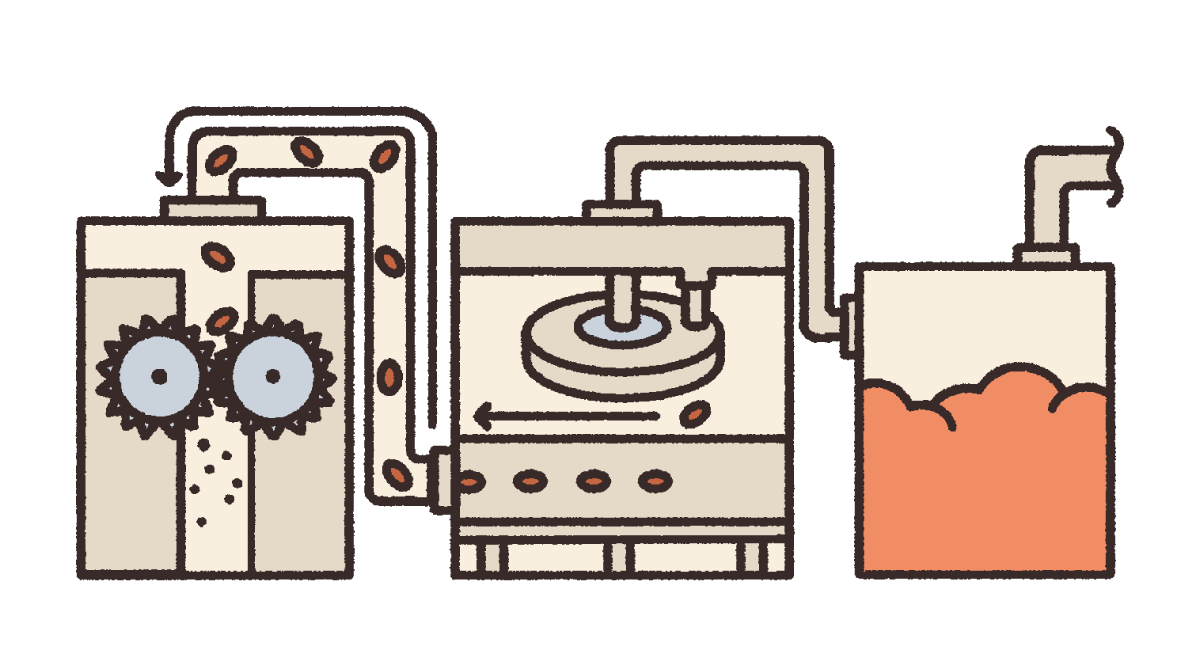

1.品質チェックの後、生薬を特性に合わせた大きさにカット。

1.品質チェックの後、生薬を特性に合わせた大きさにカット。 2.処方ごとに決められた配合比になるよう重さを量り、調合する。

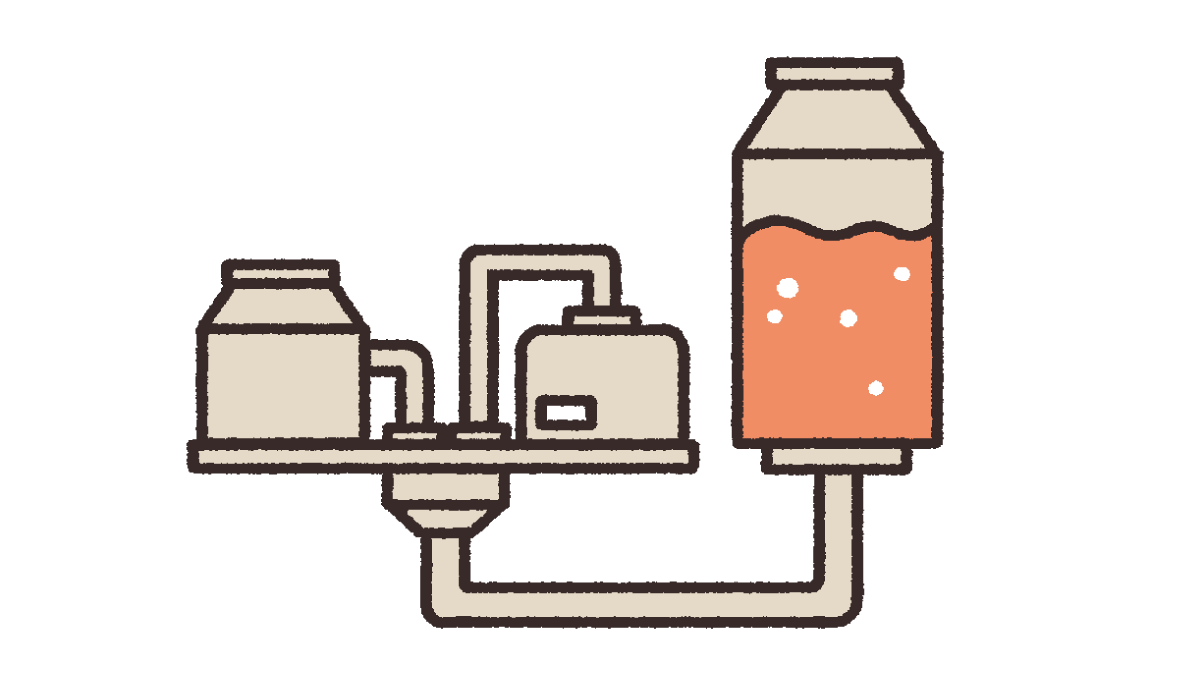

2.処方ごとに決められた配合比になるよう重さを量り、調合する。 3.熱した精製水が入った抽出器に投入し、生薬から成分を抽出する。

3.熱した精製水が入った抽出器に投入し、生薬から成分を抽出する。 4.遠心分離機で生薬成分の入った液体と抽出後の生薬を分け濃縮する。

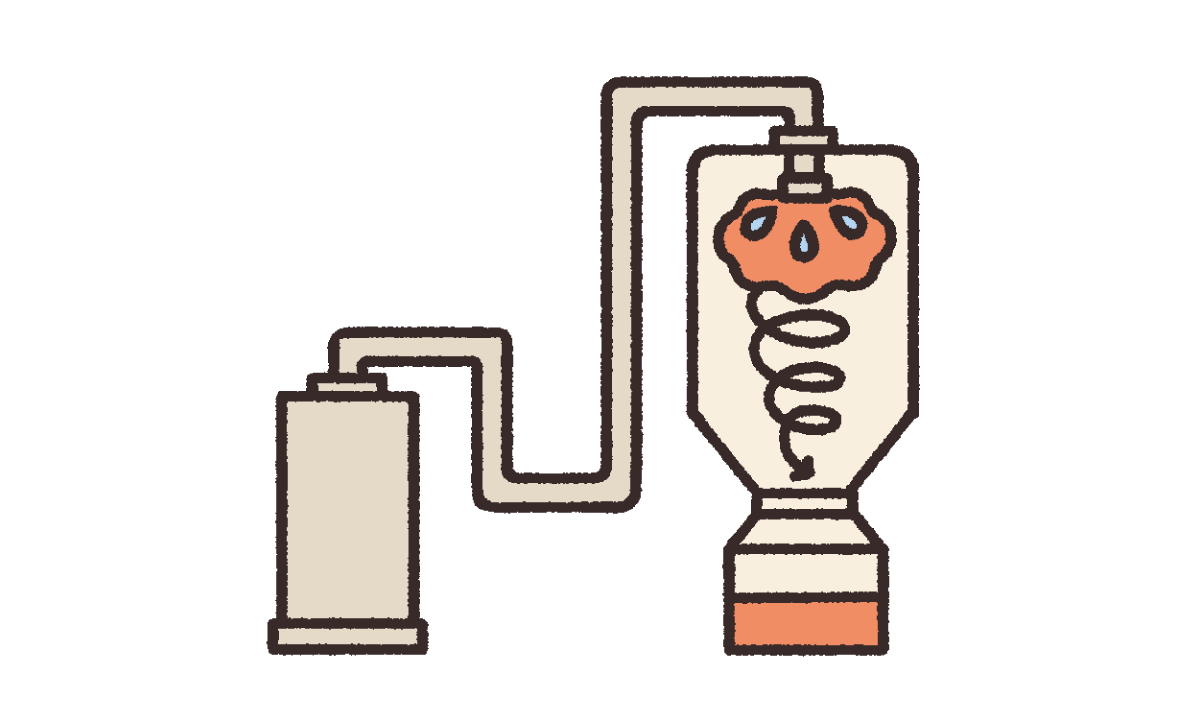

4.遠心分離機で生薬成分の入った液体と抽出後の生薬を分け濃縮する。 5.濃縮した液体をスプレードライ装置で瞬間的に乾燥、粉末にする。

5.濃縮した液体をスプレードライ装置で瞬間的に乾燥、粉末にする。 6.粉末に乳糖などを混ぜてコイン状に固め、砕いてエキス顆粒に。

6.粉末に乳糖などを混ぜてコイン状に固め、砕いてエキス顆粒に。 7.顆粒を包装し、箱詰めしたら医療用漢方製剤の出来上がり。

7.顆粒を包装し、箱詰めしたら医療用漢方製剤の出来上がり。