がっつりつまめる皮下脂肪が「要注意」な理由。

お腹をつまみ、ぶにっと分厚い脂肪をつかめたら要注意。皮下脂肪のダイエットには、長い期間が必要となる。蓄積した脂肪をじっくり燃やすためにも、溜まりやすい場所など特性を正しく学びたい。内臓脂肪との違いを押さえながら深掘りしよう。

取材・文/石飛カノ イラストレーション/野村憲司(トキア企画)、yua 取材協力・監修/益崎裕章(琉球大学大学院医学研究科教授)

初出『Tarzan』No.894・2025年1月4日発売

教えてくれた人

益崎裕章(ますざき・ひろあき) /琉球大学教授。京都大学医学部卒業後、ハーバード大学客員准教授、京都大学講師を経て現職に。専門は代謝・内分泌病学。肥満研究に長年携わり、最近注目の玄米研究の第一人者でもある。

皮下脂肪は筋肉の外側に溜まる。

よほどの肥満にならない限り、手の甲や脚の脛に皮下脂肪がパンパンに溜まることはない。なぜならそこには骨が存在しているから。ところが、腹腔には骨がない。背骨の前側は内臓の収納スペースなので、言ってみれば空洞。脂肪をいくらでも溜め込むことができる。

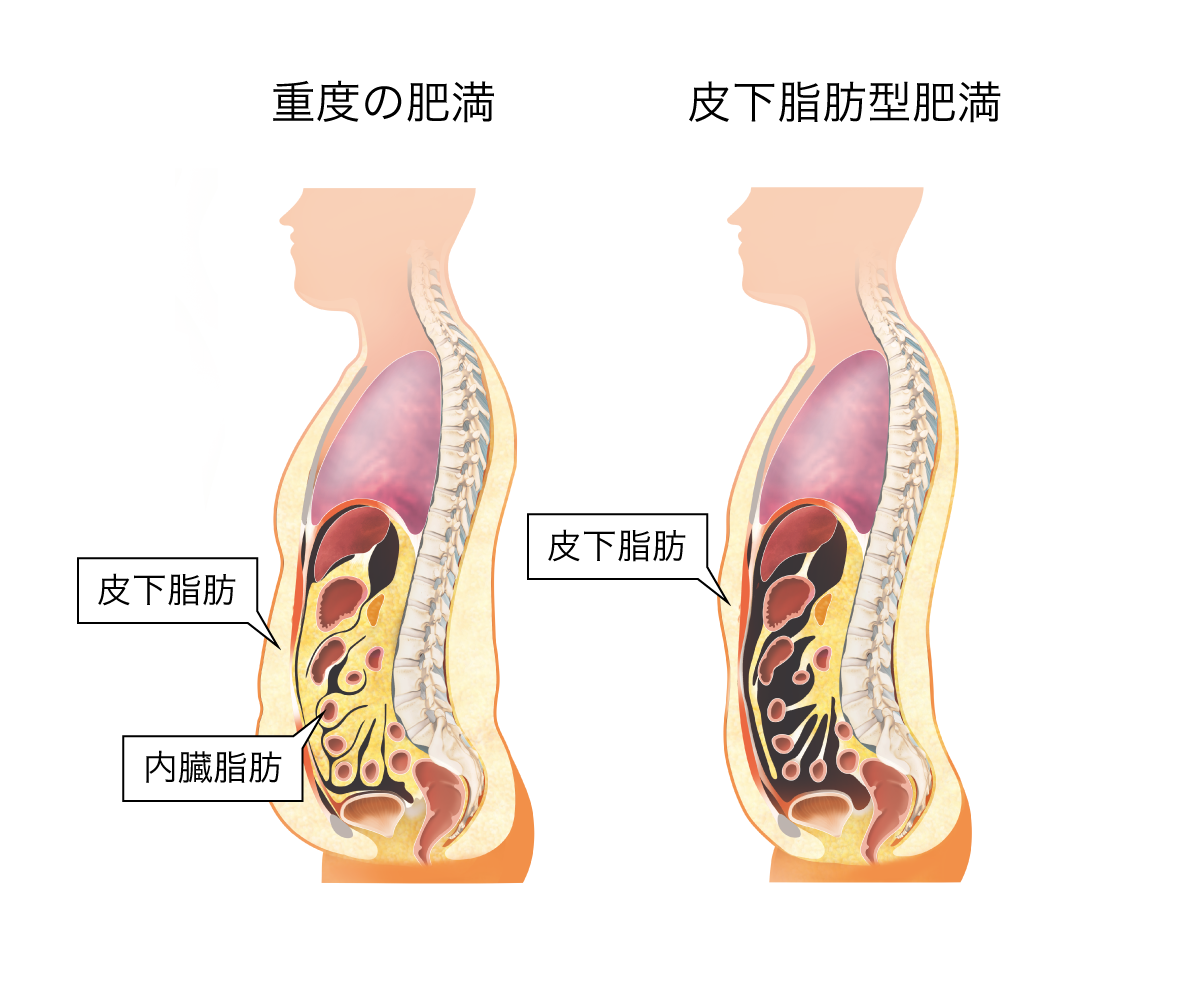

腹筋の下には手で触れない内臓脂肪、腹筋の外側には指でつまめる皮下脂肪が蓄積されていく。

「絶対的な順位はありませんが、内臓脂肪に収容できない栄養が皮下脂肪として蓄えられます。溜まるのも分解されるのも早い内臓脂肪に対して、皮下脂肪は一度ついたらなかなか落ちません」(琉球大学教授の益崎裕章さん)

結構な厚みのつまめる脂肪がある人は長期戦を覚悟してほしい。

右は皮下脂肪型な体型の人。内臓脂肪はほとんど蓄積されていないが、皮下脂肪は存在している。左は内臓脂肪も皮下脂肪もたっぷり蓄えられている二重苦の体型。

右は皮下脂肪型な体型の人。内臓脂肪はほとんど蓄積されていないが、皮下脂肪は存在している。左は内臓脂肪も皮下脂肪もたっぷり蓄えられている二重苦の体型。

皮下脂肪が身につかない動物は生き残れなかった。

内臓脂肪は少なければ少ないほどいい。対して皮下脂肪はカラダにとって必要不可欠。飢餓に備えた貯金であり、外界からの衝撃から身を守るクッションであり、体温を維持する断熱材でもある。

「適度な皮下脂肪はアディポネクチンという病気予防に作用する善玉の物質を分泌します。ただし皮下脂肪が増えすぎるとこの物質が出なくなる。さまざまな意味で皮下脂肪が身につかない動物は生き残れなかったと考えられます」

老化細胞は皮下脂肪にも存在している。

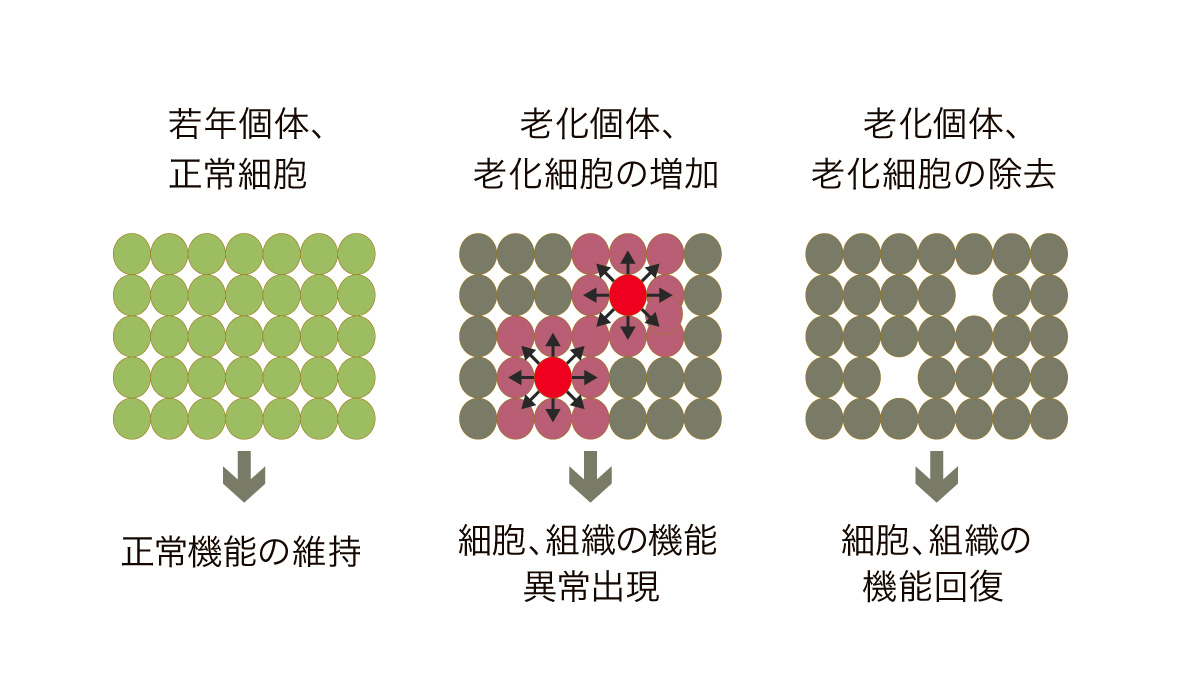

40歳を越えてくると人体のあらゆる組織の中に「老化細胞」が増えてくる。これは分裂・再生もせず、死にもせず、本来の機能を果たさずにその場に長々居座ってしまう細胞のこと。

「長生きした細胞はがんになるか老化細胞になるか二者択一を迫られます。老化細胞になった細胞はたくさんのがん抑制遺伝子を発動して生き続け、炎症性物質を撒き散らして肥満や糖尿病など生活習慣病のベースを作ることが分かってきたのです」

働かないで長く居座るだけでなく、周囲にハラスメントをし放題。まさしくこれ、人間世界で言うところの“老害上司”。

老化細胞は内臓脂肪に多く見られるといわれているが、とはいえ皮下脂肪に存在しないわけではない。量で比べれば圧倒的に多い皮下脂肪、老化細胞が悪さをして病気に陥る可能性も大いにある。

一度生じた老化細胞は周りの細胞も老化に巻き込む。そこで近年研究されているのが薬やワクチンで老化細胞を除去するセノリシスという考え方だ。

一度生じた老化細胞は周りの細胞も老化に巻き込む。そこで近年研究されているのが薬やワクチンで老化細胞を除去するセノリシスという考え方だ。

最終的には皮下脂肪と内臓脂肪がダブルで増えて筋肉が減る。

今、高齢者で多く見られ、問題になっているのが「サルコペニア肥満」。骨格筋が減る一方、体脂肪が増えるという状態の肥満だ。つまり、体組成の入れ替えが起こるわけだが、これが結構厄介。

肥満でインスリン抵抗性が増す→インスリンによる筋肉合成が妨げられる→筋肉が減る→筋肉の糖の取り込みが減る→糖尿病のリスクが高まる。こうしたストリームによってサルコペニア肥満の人は血管系の病気にかかる確率が増す。

「時系列で見ていただくと、サルコペニアと内臓脂肪蓄積が連動して起こり、さらにカロリー過剰と運動不足が高じると内臓脂肪と皮下脂肪がダブルで蓄積されて糖尿病のリスクがますます高まる、という図式になります」

高齢者だけでなく最近では40〜50代にも増加しているというサルコペニア肥満、下のような項目に当てはまる人はご用心。

サルコペニア肥満のスクリーニング

| BMI | 25以上 | |

| 握力 | 男性 28kg未満 |

女性 18kg未満 |

| 5回椅子立ち上がり | 12秒以下 | |

| 歩行速度 | 1.0m/秒未満 | |