悪臭やガサガサ踵、水虫を解消。お悩み別・今日からできるフットケア。

ガサガサの踵、パンパンにむくんだふくらはぎ、水虫、魚の目、鼻が曲がる悪臭……。人にはなかなか言えない足の悩み。普段は靴で隠せているから放置しがちだが、それでいいわけがない。フットケアのコツを学んで悩みを解消しよう。

取材・文/石飛カノ 撮影/谷 尚樹 イラストレーション/森 優 取材協力/桜井祐子(フットケアスペシャリスト)、瀬戸郁保(源保堂鍼灸院院長) 編集/阿部優子

初出『Tarzan』No.889・2024年10月10日発売

教えてくれた人

桜井祐子(さくらい・ゆうこ)/フットケアスペシャリスト。〈PEDI CARE〉代表、〈SCHOOL OF PEDI〉校長、スポーツ医学博士。美容に加え医療フットケアにも携わる。YouTube『トータルフットケアチャンネル』でも情報発信中。

瀬戸郁保(せと・いくやす)/鍼灸師。青山学院大学、日本鍼灸理療専門学校を卒業後、北京中医薬大学日本校(現・日本中医学院)で学び、国際中医師の資格を取得。幅広い東洋医学の知識を持つ源保堂鍼灸院院長。

健康でキレイな足とは? だれもが持っている足の悩みを解消しよう。

ネットリサーチ会社が行った「フットケアに関するアンケート調査」によると、足に関して気になることや悩みがあると答えた人は6割強。これ結構な数値で、たとえば戦隊モノの5人のメンバーのうち3人は足のトラブルを抱えていると考えたら、むしろマジョリティと納得できるかもしれない。

さらに突っ込んで、足の悩みの具体的な案件を聞いたところ、1位は「踵の荒れ」、2位は「足の冷え」、3位は「足がつりやすい」という結果に。ガサガサした踵はサンダル履きにでもならなければバレないし、足の冷えも見た目では分からないし、足がつるのは大体人の目に触れない早朝。人知れず、みんな足の困り事を抱えている。

一方で、足について何の悩みもないという羨ましい人々は、少数派だが確実に存在する。では健康でキレイな足の条件とは一体、どのようなものなのか?フットケアの専門家、桜井祐子さんと鍼灸師の瀬戸郁保さんに聞いてみた。

「爪や足の裏の色で結構判断できると思います。黒ずんだり黄みがかっていなくて、血行がよさそうなピンク色をしている足は健康でキレイな足。爪が厚すぎないこと、足の指や爪に変形がないことも条件のひとつです」(桜井さん)

「解剖学的に言えば、足のアーチがしっかりしていること。それ以外に私が臨床の現場で見て感じるのは、アキレス腱が細くなっていてキレがよかったり、爪がキレイに生えていること。こういう足は基本的に健康だと思います」(瀬戸さん)

さて、あなたの足の色や爪の状態をチェックしよう。

健康でキレイな足の条件

- 足の指や爪の色が茶色や青、黄みがかっていない

- 足の指がほんのりピンク色をしている

- 足の裏のアーチがしっかりしている

- 爪が長すぎず短すぎない

- 爪の厚さが2㎜以内

- アキレス腱が細く足首のキレがいい

すべての悩みに対応する。足を清潔に保つための正しい洗い方。

フットケアの基本はまず足をしっかり洗うことに尽きる。

「足は普段靴で隠れていますし、隠れているからケアも行き届かない。だから水虫になったり角質が溜まってタコができたり爪の色が汚くなったり、綺麗じゃないから余計隠したくなってしまう。そうなる前に足を清潔に保つ習慣をつけましょう。歯と同じように毎日きちんと洗うことから始めてください」(桜井さん)

いや、ちゃんと洗ってますけど?というあなた。足の裏だけ適当にこすっているだけでは?指の間や爪の周りも丁寧に洗っているという人はおそらく少数派だろう。正しい洗い方をマスターすれば、大抵の足の悩みは軽減するはずだ。

専用ブラシを使って足を健康に!

お悩み1|踵が硬く、ひび割れている。

アンケート調査で足の悩み第1位だったのが踵の荒れ。硬い、ガサガサ、ひび割れ、その原因はズバリ乾燥。

「皮膚のバリア機能が低下しているということなので、クリームなどで保湿しましょう。すでに踵が硬くなっている場合はやすりで少し研磨してからクリームを塗ると浸透しやすくなります」(桜井さん)

それでも効果がないという場合、精神的なストレスが原因かも。

「東洋医学の考えでは足の踵は大脳皮質の血流と繫がっているとされています。精神的なストレスや睡眠不足で脳が血流不足になると踵が乾燥したり割れたりします」(瀬戸さん)

下のツボ刺激、健脳食材で対処を。

お悩み2|足の冷えやむくみが気になる。

むくみは血管内の水分が多くなりすぎたとき、あるいは静脈の流れが悪くなって血管から染み出す水分が増えることで起こる。前者の場合は塩分などの摂り過ぎ、後者は運動不足や冷えが原因。

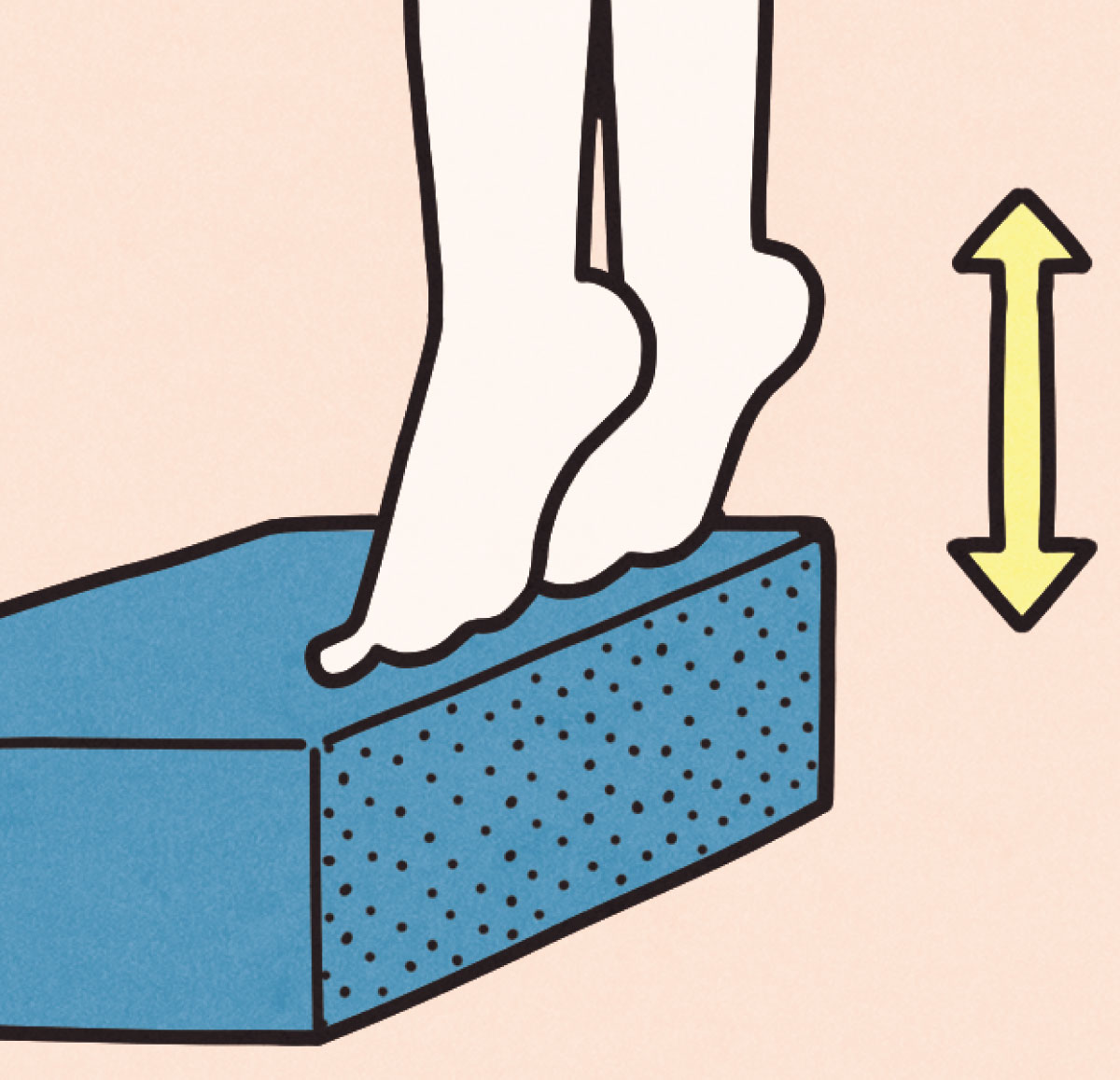

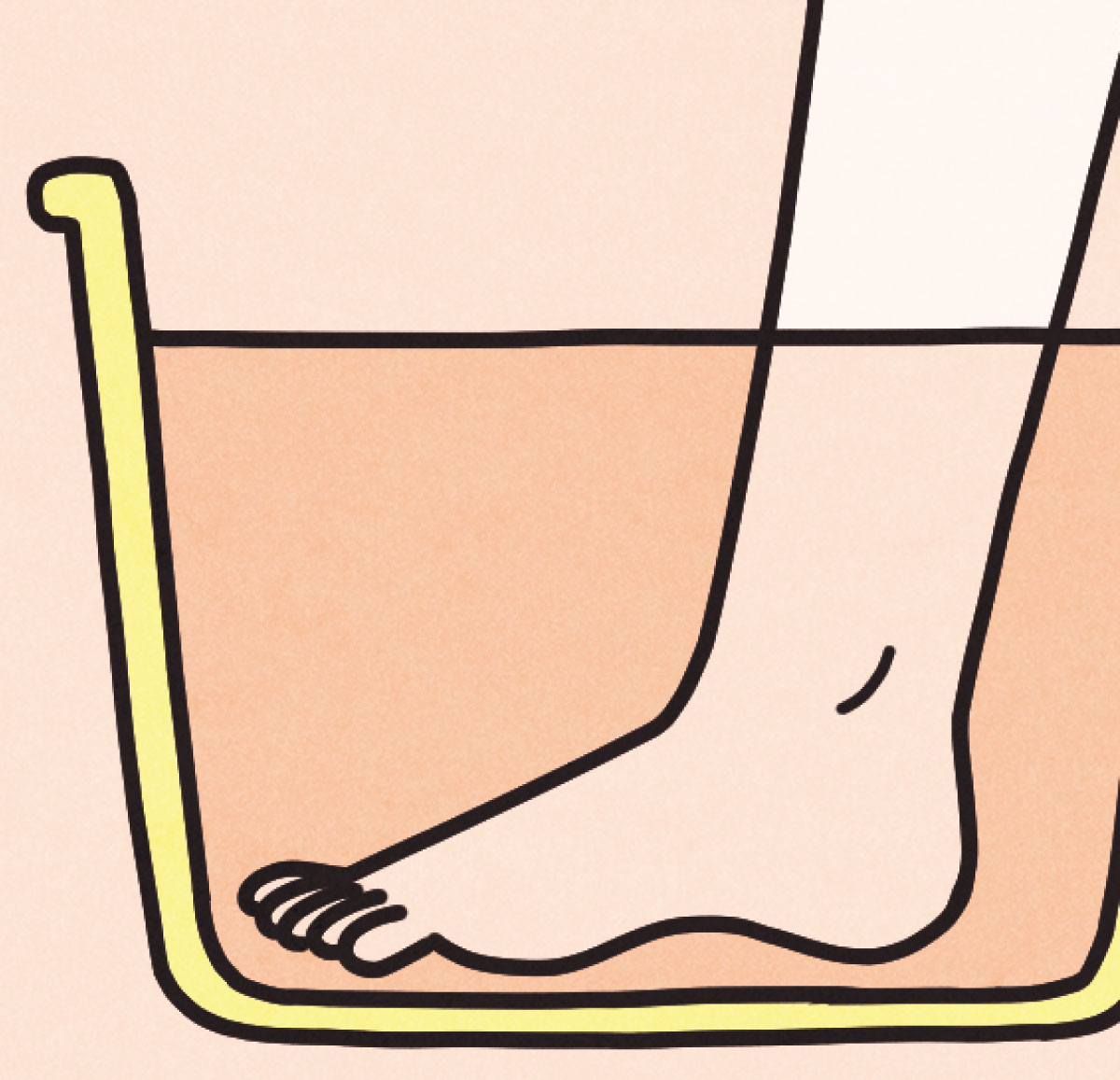

「おそらく長時間同じ姿勢で過ごすことで血流が滞って足がむくむというケースが多いと思います。デスクワークの人は30分に一度は立ち上がったり、定期的にカラダを動かしましょう。足浴などもおすすめです」(桜井さん)

むくみとセットとなる冷えの対処法は乾燥させることと食事。

「東洋医学ではただ足が冷たいだけでなく、足の裏がペタペタ湿っている状態を本当の冷え性と定義しています。熱を生み出すことができず汗を蒸発させることができないからです。冷たいものを飲んだり食べたりせず、温かいものを食べるよう心がけてください。ドライヤーで足を乾かすのもいいですね」(瀬戸さん)

お悩み3|タコや魚の目ができやすい。

足の裏や指の関節にできるタコや魚の目。どちらも足に合っていない靴による足と靴のズレや摩擦が原因。何度も圧迫摩擦を受けた足の皮が厚くなってタコになり、タコを放置することで、タコが皮膚の奥に入り込んで芯を作り魚の目になる。

「インソールなどを利用して足に合う状態にする、スニーカーは紐をしっかり結んで固定することが基本の予防法です。すでになってしまったらやすりで硬くなった部分を削るのも一つの方法。スピール膏は靴の中でズレて患部ではない部分の皮が剝けてしまうので、あまりおすすめしません」(桜井さん)

お悩み4|水虫を家族に移したくない。

かゆくなったり皮が剝けたり踵が硬くなったり。水虫の症状はさまざまだが、すべて白癬菌というカビが繁殖して起こるれっきとした病気。ある日突然発症するというわけではなく、他人の白癬菌に感染するケースが非常に多い。

「たとえばスポーツクラブやヨガのスタジオなど、外出先で裸足になる環境では感染が起こりやすいと思います。スポーツやヨガをした後にそのままシャワーを浴びたり入浴をして、帰宅した後はお風呂に入らないのはNG。カラダはきれいになった気がしていても、共用のバスマットを使って水虫が感染してしまうこともあります。感染後24時間以内に足を洗えば菌は取り除けるので、必ず自宅でも入浴をする習慣をつけましょう」(桜井さん)

また、基本的に自分以外の人間との共有スペースで裸足になることは避けたい。感染しないためにも感染させないためにも。

家族にうつさないために家ではスリッパや靴下を履く

お父さんがスーパー銭湯に行って水虫に感染。自宅に帰って裸足で過ごしていたら、家族全員が水虫に。マイスリッパや靴下で感染防止。

お悩み5|就寝中に足をつることが多い。

早朝、めっちゃ足がつって目が覚め、為す術もなく数分悶絶。原因は冷え、筋肉疲労、血液不足による筋肉と腱のアンバランスetc.。

就寝中に足の筋肉が突っ張って、その激痛にひとり悶絶。足がつる(こむら返り)原因はさまざまだ。

「ひとつに冷えがあります。朝方体温が低くなり血流が滞るとこむら返りが起こるのでレッグウォーマーなどで対策を。また筋トレなどでの筋肉疲労でもこむら返りは起こるのでストレッチで筋肉をしっかりほぐして寝ましょう」(桜井さん)

東洋医学的に言うと、こむら返りは筋肉と腱が喧嘩している状態。

「筋肉は脾臓、腱は肝臓の支配を受けています。脾臓は血液を作り、肝臓は血液をする臓器なので、滞った血液(瘀血)や貧血などできれいな血液が不足すると脾臓と肝臓が喧嘩をして筋肉への血流や水分が減り、こむら返りが起こります」(瀬戸さん)

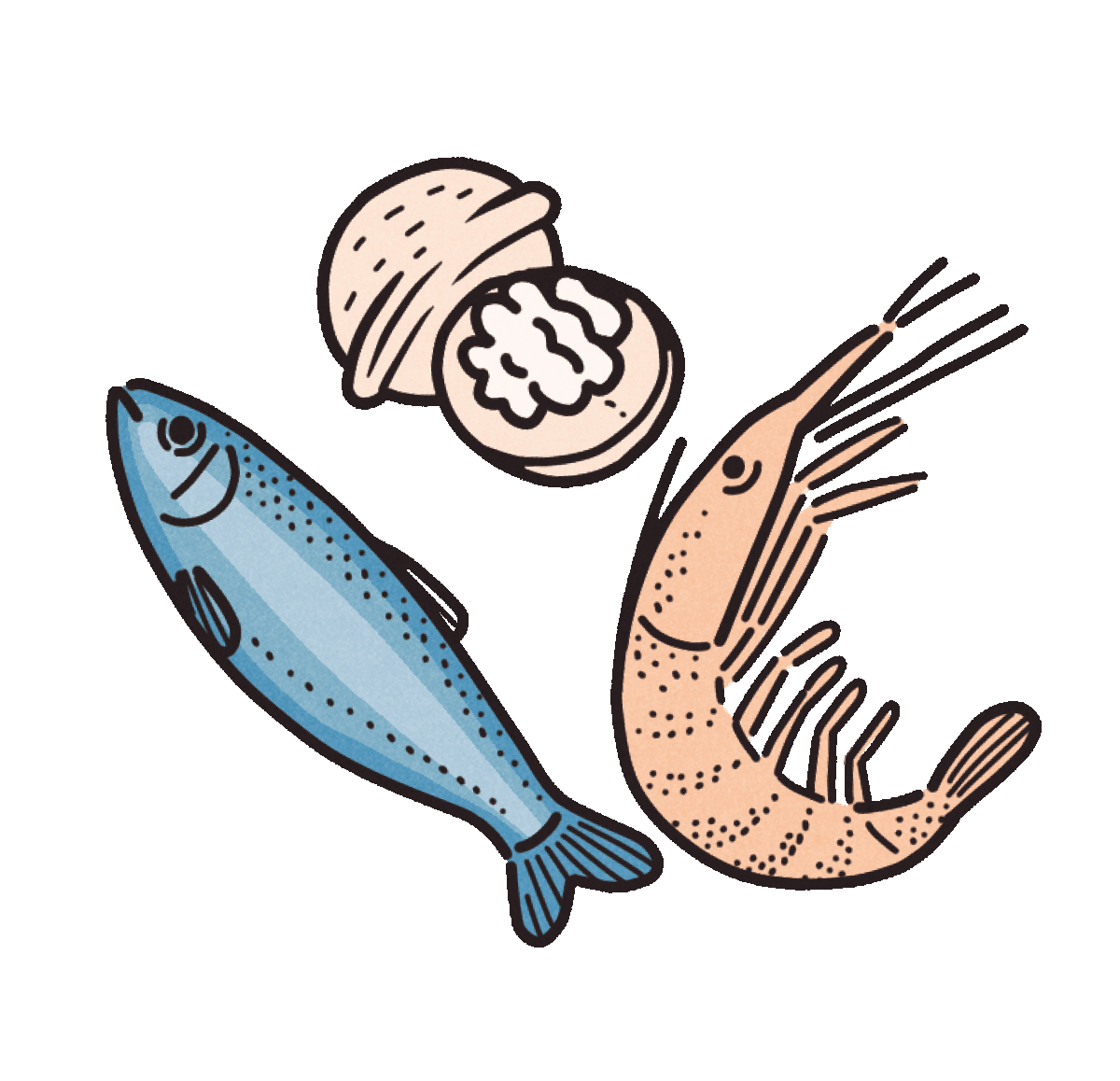

OK・NG食材を参考に、喧嘩が起きないよう血液を確保。

こむら返り対策の食材

- OK

レバー、豚や牛の赤身肉など…血液を増やす

キャベツ、もやしなど…解毒作用で瘀血予防 - NG

脂っこい食材や揚げ物など…瘀血を増やす

お悩み6|爪のトラブルを治したい。

巻き爪は爪の端が内側に巻き込むように曲がり、皮膚に食い込む状態。また靴の中で爪が繰り返し摩擦されると、2㎜以上の厚さになった肥厚爪や、爪が茶色や黄みがかってくる。すべて足の爪を適度な状態に維持することでトラブルの予防に繫がる。

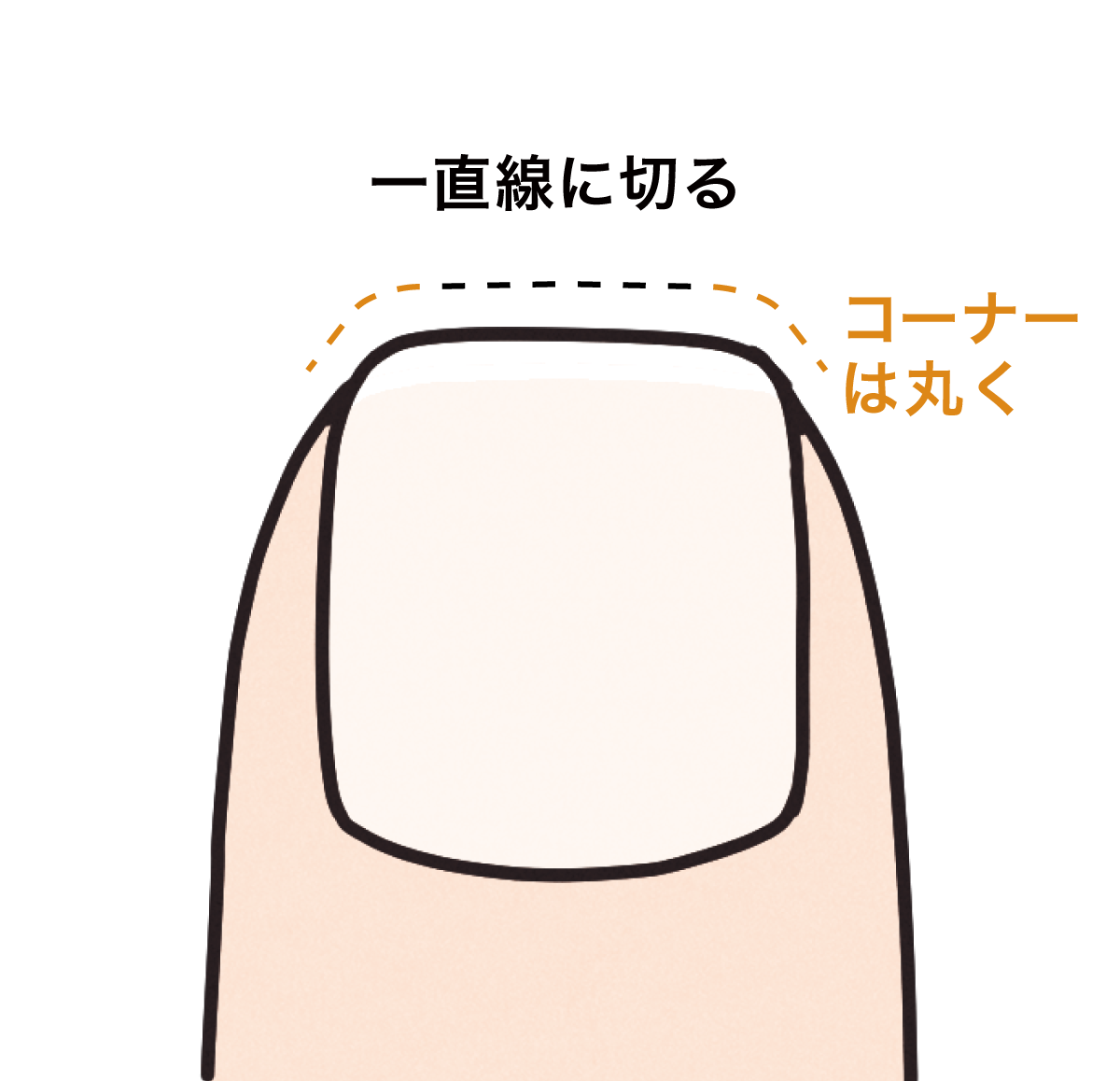

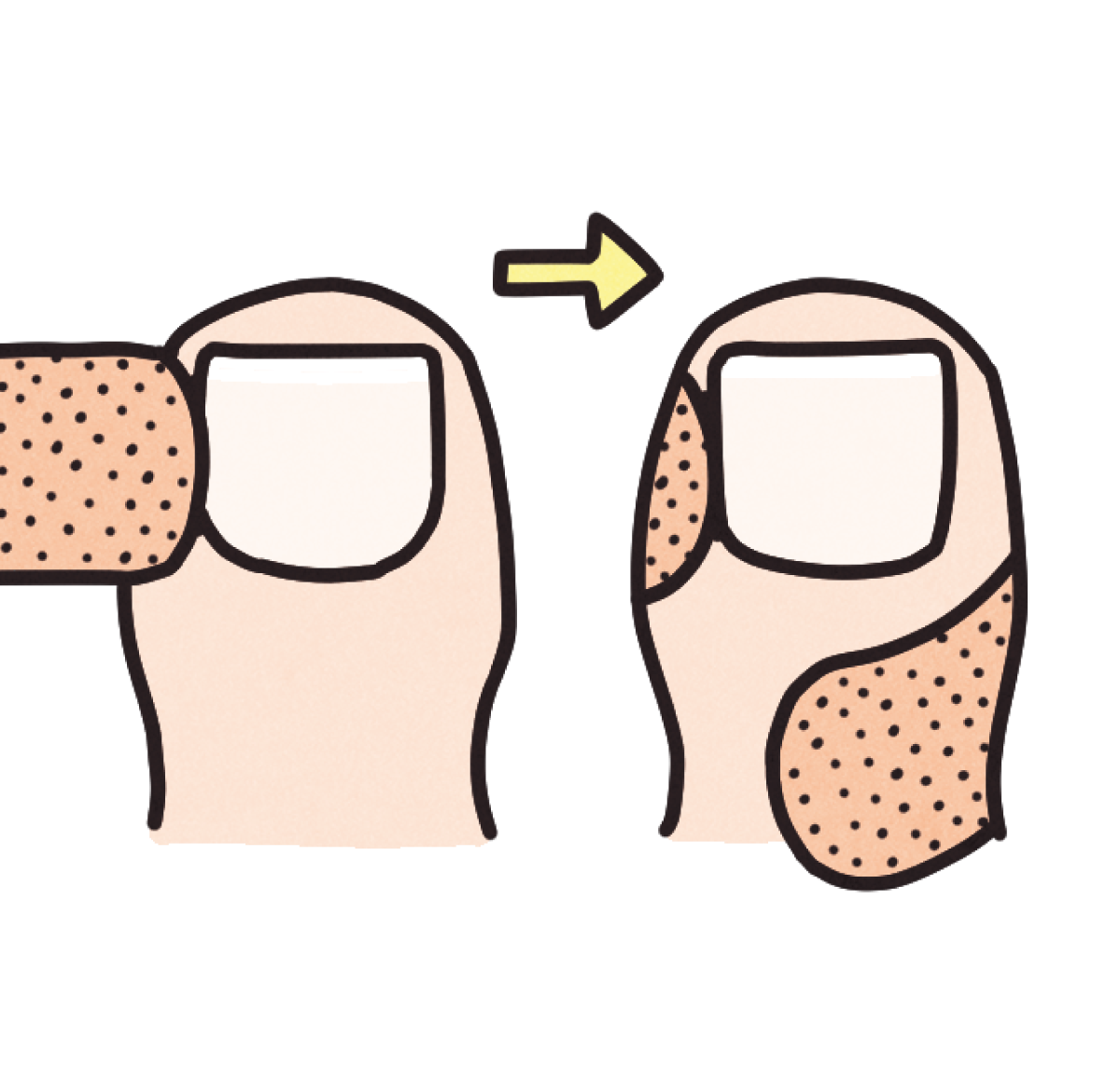

「爪の形は四角形で少しだけコーナーの角を落とした状態。これがスクエアオフという理想的な爪の形です。爪の長さは足の指を手で少し下げて指と同じくらいの長さにするのが基本です。まずは正しい爪の切り方をマスターしてください。また、巻き爪などで痛みを感じる場合は、絆創膏で応急処置を」(桜井さん)

ツボ刺激も巻き爪対策のひとつ。

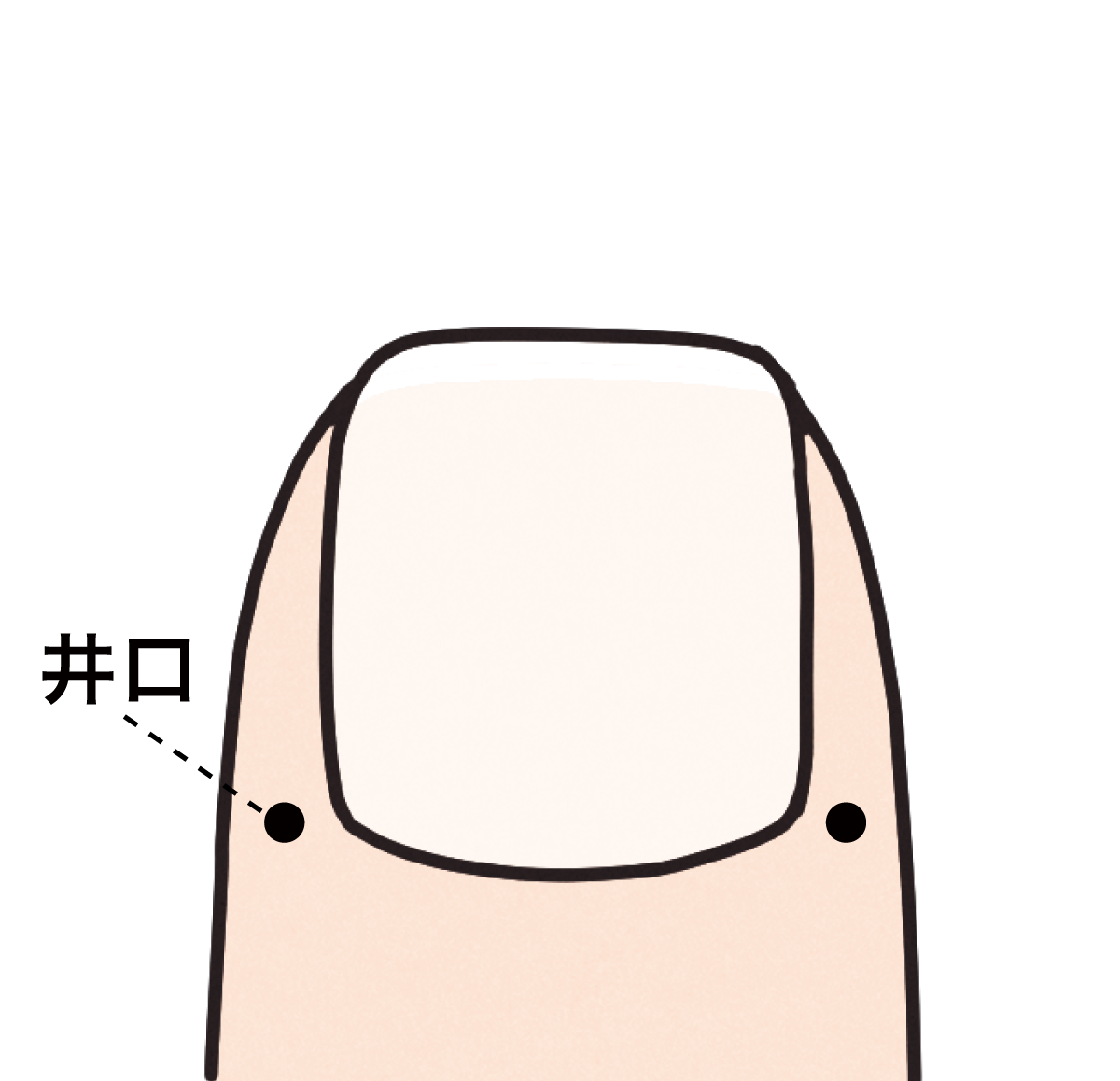

「爪の角から2㎜ほどのところに井穴というツボがあって、ここが経絡の始点になります。爪が生え変わる細胞のセンサーのようなものがあると考えられるので爪楊枝で毎日刺激するときれいな爪が生えてきて巻き爪も改善されます」(瀬戸さん)

足の爪切りは、刃がラウンド状のものでなく、左の写真あ一直線のものを選ぶことをオススメ。

お悩み7|臭いが気になって靴を脱ぎたくない。

宴会の会場が座敷席だった!コワーキングスペースが靴を脱ぐタイプの施設だった!乗り合わせたのが土足厳禁の人の車だった!そんなとき気になるのが足の臭い。いざというときテンパらないためにできる対策は?

「一日靴を履いている状態で足はコップ1杯の汗をかくといわれています。その汗が雑菌と一緒になれば当然悪臭の元に。できることは同じ靴を2日続けて履かないこと。夕方に靴下を替えたり消臭スプレーやパウダーで対策をしたり、何より正しい足の洗い方を習慣づけることが大切です」(桜井さん)

東洋医学的には足の臭い対策は足が冷えやすい人の対策と重複する。

「ドライヤーで足を乾かす、温かいものを食べる。その他、食品のアク抜きなどに使うミョウバンには消臭・制汗作用があるので、水に溶かして足をすすぐという方法も効果的です」(瀬戸さん)

同じタイプの靴を2足用意し、毎日交互に履く。

コップ1杯の汗は1日では乾かない。仕事で革靴を履かなければならない場合は、同じタイプのものを2足買い、テレコで履くべし。

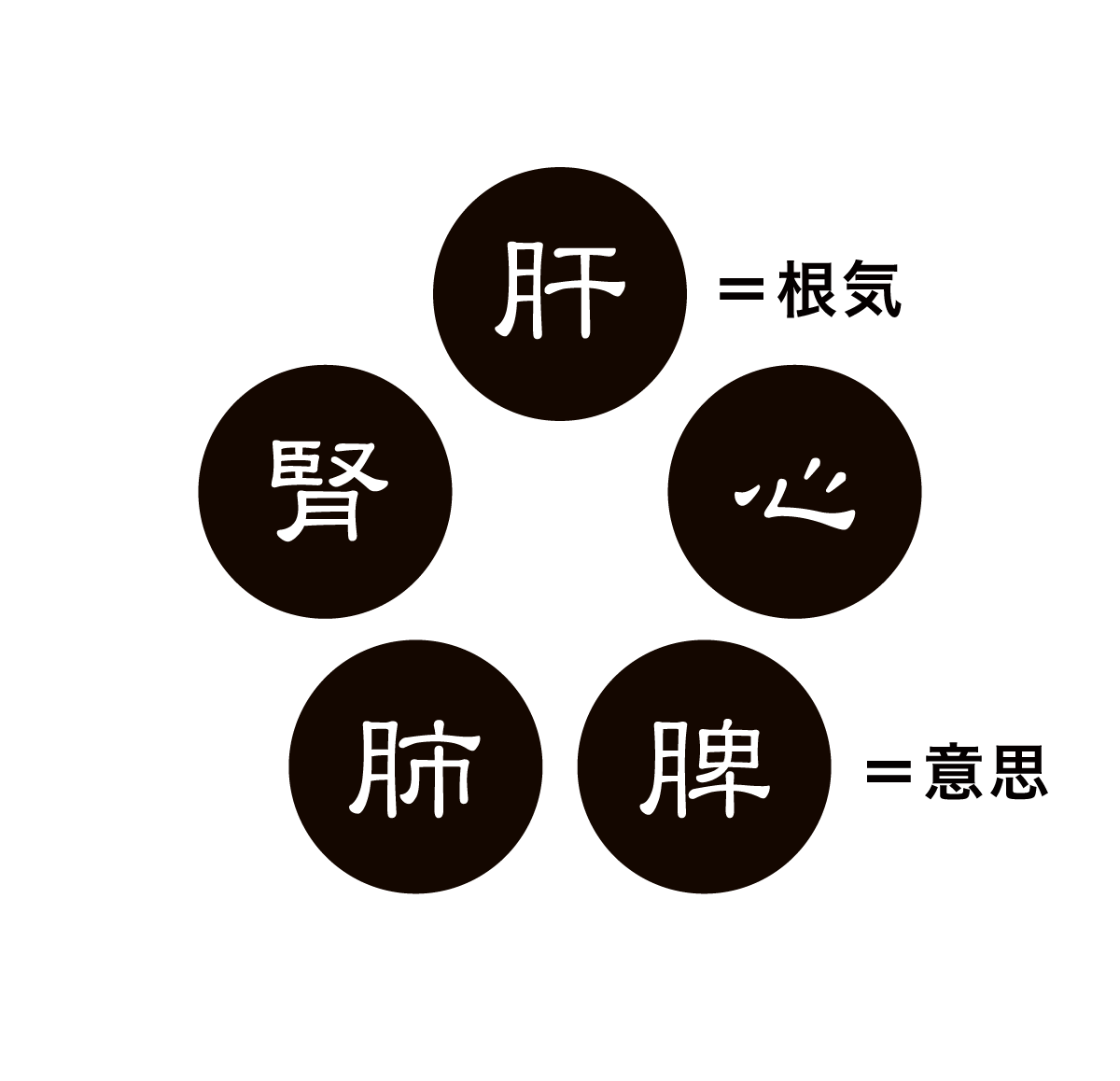

足を大事にすればタフになる?足の親指とやる気の関係。

親指でしっかり踏ん張って歩ける人は仕事やスポーツで最後の追い込みのときに踏ん張れる。なぜなら親指には経絡という大事なエネルギーラインが流れているから。

「親指の内側には肝臓、外側には脾臓に関わる経絡が走っています。血液や栄養を作る脾臓は〝意思〟、その血液を全身に配分する肝臓は〝根気〟に関わる臓器。足の親指をしっかり使って歩くことは血液だけでなくやる気にも繫がります。また足の裏にある湧泉というツボも精神力の強さに関わっています」(瀬戸さん)

足の指が独立して動きやすい5本指ソックスやツボ刺激でやる気倍増。

東洋医学では五臓と呼ばれる臓器が互いに連携し合い、健康を維持していると考えられる。精神で言うと肝臓は根気、脾臓は意思担当。

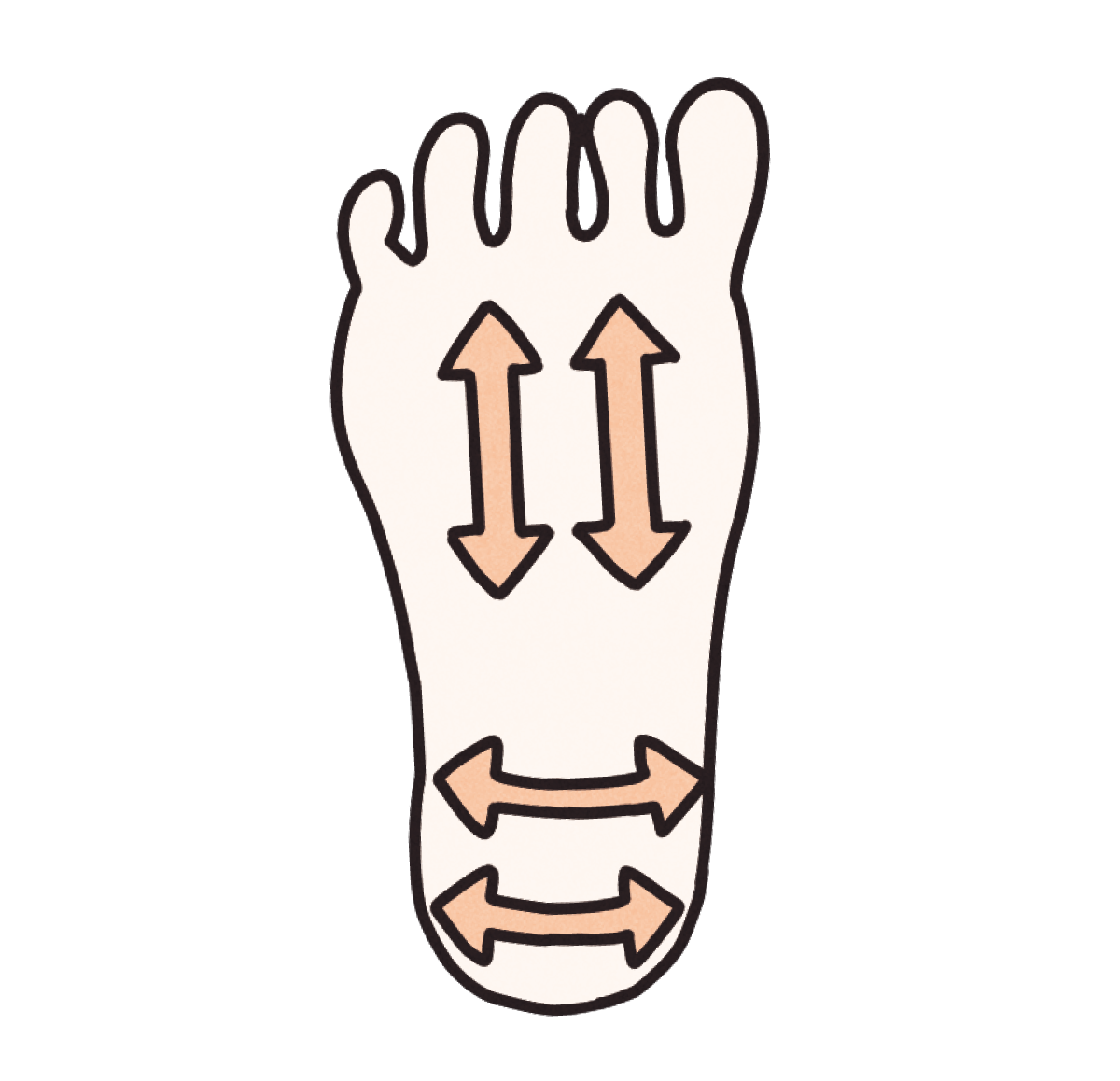

湧泉というツボの場所は土踏まずの上、足の指を曲げてグーを作ったとき足の裏で一番凹むところ。両手の親指でグーッと押そう。