昼過ぎの眠気は睡眠不足が原因じゃない。科学的にひも解く眠りと目覚めの不思議【後編】

そもそも「眠り」とはどんな状態を指すのか。意識がない状態? カラダの中では何が起きている? 昼過ぎには眠くなる理由は? なぜ楽しいイベントの前日はなぜ眠れない? 誰しもが毎日当たり前に繰り返している“眠る”という行為は考えてみれば、謎だらけだ。後編では、そんな眠りと眠気の不思議について、専門家に科学的に解説してもらった。

取材・文/石飛カノ、鍵和田啓介(映画) イラストレーション/仁太郎、yua、Akimi Kawakami 取材協力・監修/櫻井武(筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構副機構長)

初出『Tarzan』No.876・2024年3月21日発売

昼過ぎに覚える眠気の正体って?

体内時計のお知らせです

ランチを食べてオフィスのデスクに戻り、リモート会議中にまったりタイムがやってきて思わず舟を漕ぎそうになる。誰しもが経験したことがある午後の眠気は、なにも睡眠不足のせいばかりではない。前日しっかり寝ていてもまったりタイムはやってくる。なぜなら、体内時計による計時システムがもたらす生理現象だから。

「体内時計は単純に時刻に従って覚醒レベルを上げて下げるというものではなく、時刻ごとに覚醒出力が決まっています。ヒトの場合は午前中に一度覚醒出力のピークがあって、午後の2時頃に一度下がります」

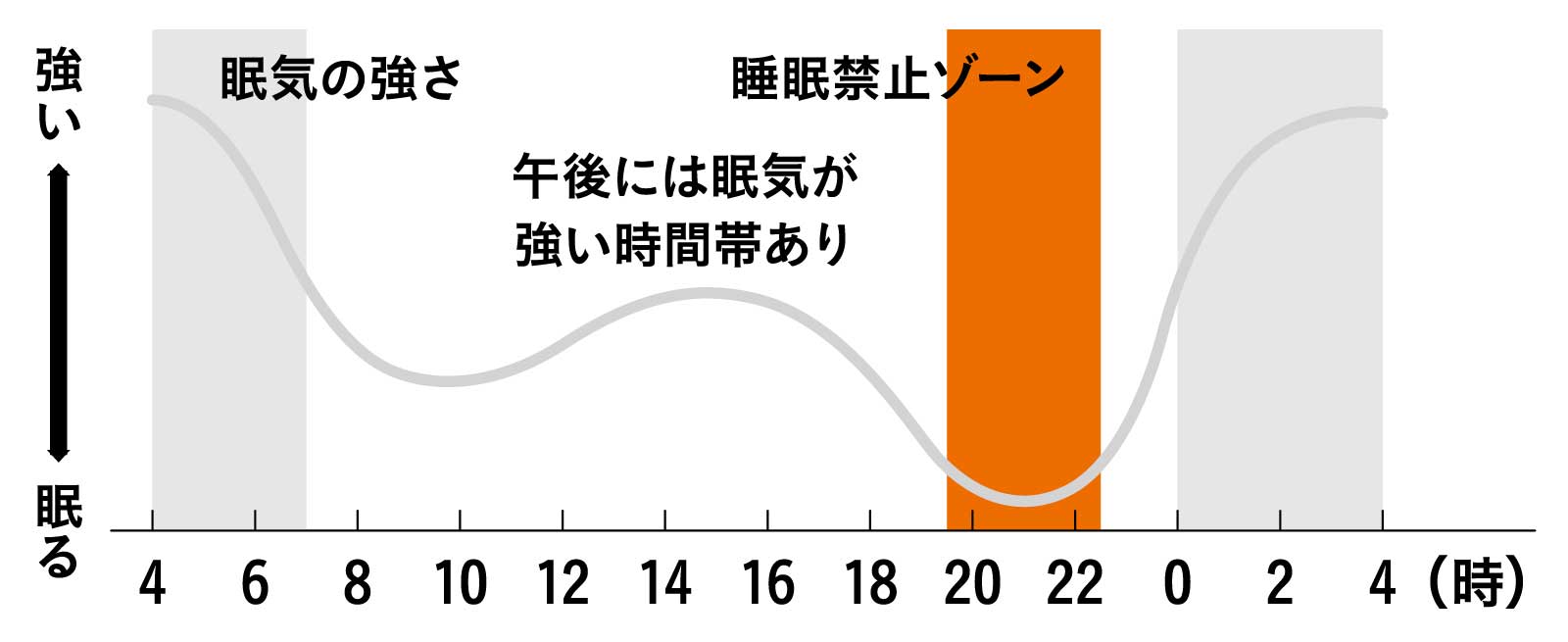

眠気の日内リズムは二相のカーブを描く

夜の12時に寝て朝7時に起きる人の場合、午後2時〜4時の間に眠気が強くなる。一方、寝る2〜3時間前の夜9時〜10時の時間帯は眠気が弱まる睡眠禁止帯に。

松井健太郎氏が下記文献を基に作成。Lavie P. Ultrashort sleep-waking schedule. III. ‘Gates’ and ‘forbidden zones’ for sleep. Electroencephalogram Clin Neurophysiol, 1986; 63: 414-425

なぜ覚醒レベルが一旦下がるのか? その理由は分かっていないが、もしかすると昔々のヒトは一日に2度睡眠をとる二相性睡眠だった可能性はあるかもしれない。

「逆にいつも寝る時間の3時間くらい前になると今度は体内時計の覚醒出力が高まって寝つくのが難しくなります。この時間帯は“睡眠禁止帯”と呼ばれています」

明日の朝は早いから、今日は早く寝よう。体内時計的にそれは無理な話なのだ。

起きたい気持ちvs眠りたい気持ちどっちが強い?

起きていればいるほど、眠りへの誘いは強くなります

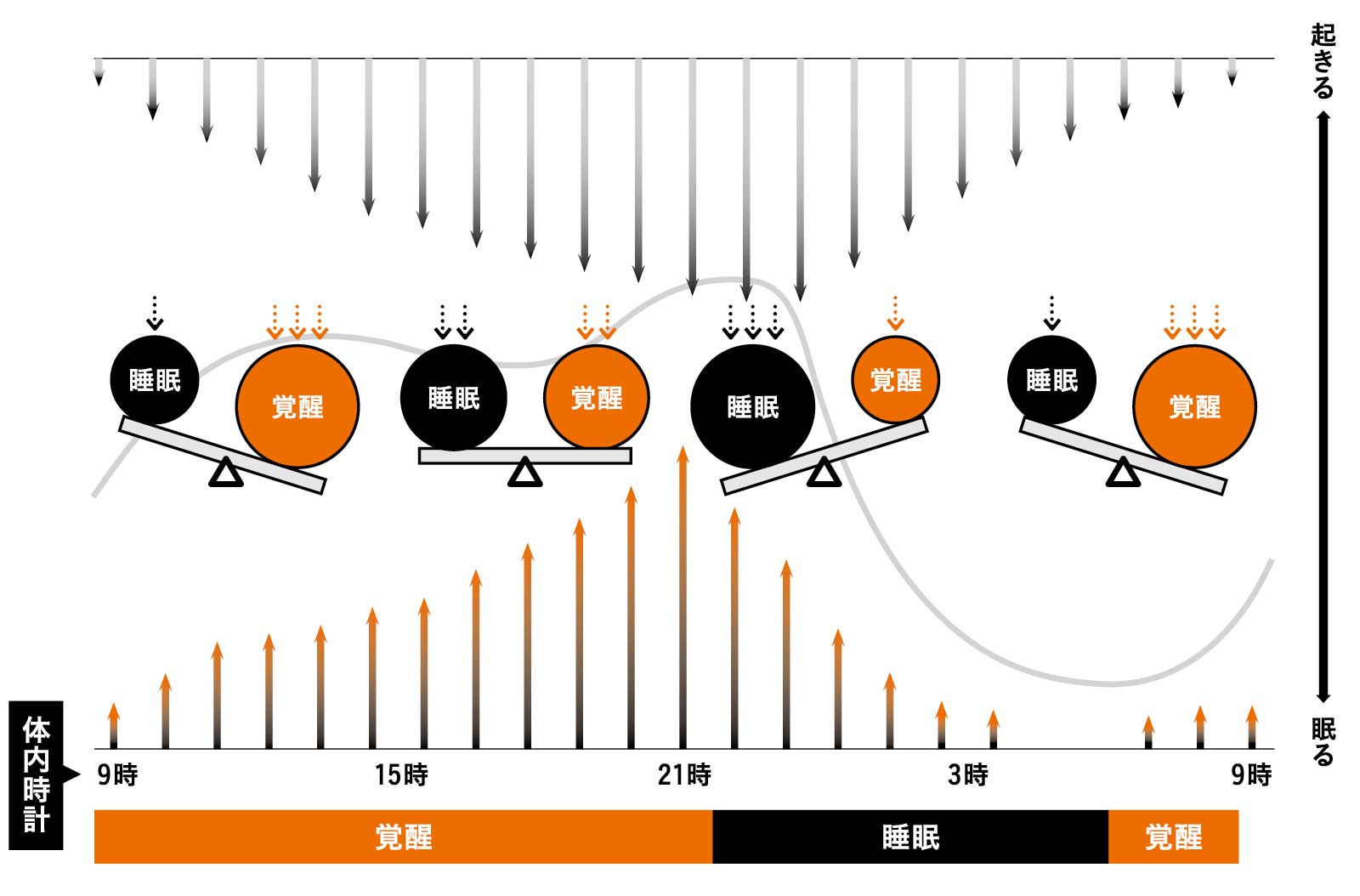

体内時計以外に睡眠と覚醒を制御するもうひとつの因子がある。それが「睡眠圧」と呼ばれるもの。こちらは二相性のリズムを刻む体内時計とは異なり、起きていればいるほど高まっていくシンプルな眠りのプレッシャーだ。

「睡眠圧というのはひとつの概念で、その圧を構成しているのが脳の神経細胞同士のやりとりです。AとBという神経細胞の情報伝達が活発に行われるほどその結びつきが強化されます。覚醒している間はさまざまな体験や学習をすることで強化され続けることになり、それ自体が睡眠圧になります」

睡眠は睡眠をもたらす力と覚醒を促す力のバランスで決まる

上からの矢印が睡眠圧で下からの矢印が体内時計の覚醒出力。朝目覚めると同時に睡眠圧は高まっていき、日中は覚醒出力と拮抗、夜眠ることで圧が弱まる。

筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構(IIIS)櫻井 武氏の資料より

情報で脳がパンパンになったら一度整理しないとさらなる情報を処理できなくなる。そのためには休息して神経細胞の繫がりを取捨選択し、スリム化する必要がある。ゆえに睡眠圧は高まっていく。

その他、エネルギーを代謝することで生じる老廃物が溜まったり、睡眠物質として有力視されているアデノシンという物質の蓄積も、睡眠圧に関わっていると考えられている。

動画配信がなかった時代、深夜まで起きていられずに見逃した多くのテレビコンテンツ。すべて起きていたい気持ちより睡眠圧が勝ったせいだった。

ヒトが眠りのホルモンを作れるって本当?

朝起きて光を浴びれば、夜寝る前に作れます

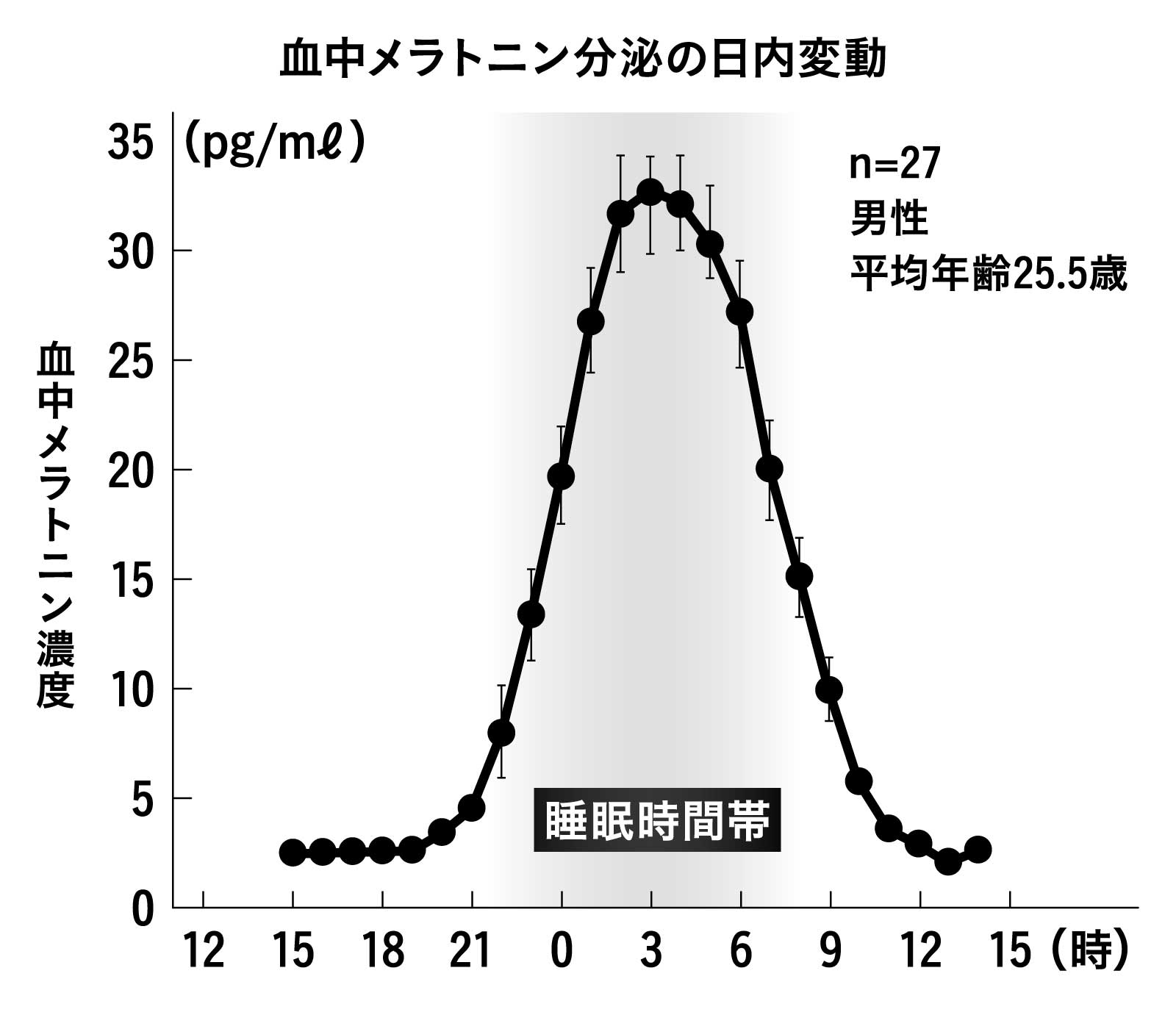

目が覚めてから太陽の光を浴びると、その14〜16時間後に脳の松果体という場所から分泌されるホルモン、メラトニン。メラトニンの分泌が高まるとカラダが睡眠モードにシフトすることから、「睡眠ホルモン」とも呼ばれている。

ヒトのメラトニンは深夜にピークを迎える

平均年齢25.5歳の男性27人の血中メラトニンの平均的な日内変動。光を浴びている間は抑制され、起床後14〜16時間後に上昇、深夜にピークを迎える。

日本睡眠学会編集『睡眠学』2009.(朝倉書店)より

メラトニンもまた体内時計の計時システムによって分泌のタイミングがチューニングされている。ヒトの場合は朝6時に起きたら夜の8時、9時から分泌が始まる。

とはいえ、これは昼行性動物の話。夜行性の一部のマウスやラットは夜間活動している間にメラトニンが出ているという。たまたま昼行性生物のヒトは睡眠前と睡眠中にドバドバ出るというだけの話。なので、厳密に言うと睡眠効果はそれほど強力とは言えない。

ただ、睡眠と覚醒リズムに深く関わる体内時計の制御下にあるということは、然るべき時間に然るべき量のメラトニンが分泌されれば睡眠リズムが整うことは確か。そのためには朝決まった時間に起きることが、その日のよき眠りの条件のひとつと言える。

楽しいイベントの前日に眠れないのはなぜ?

一大事のときは起きる必要があるから

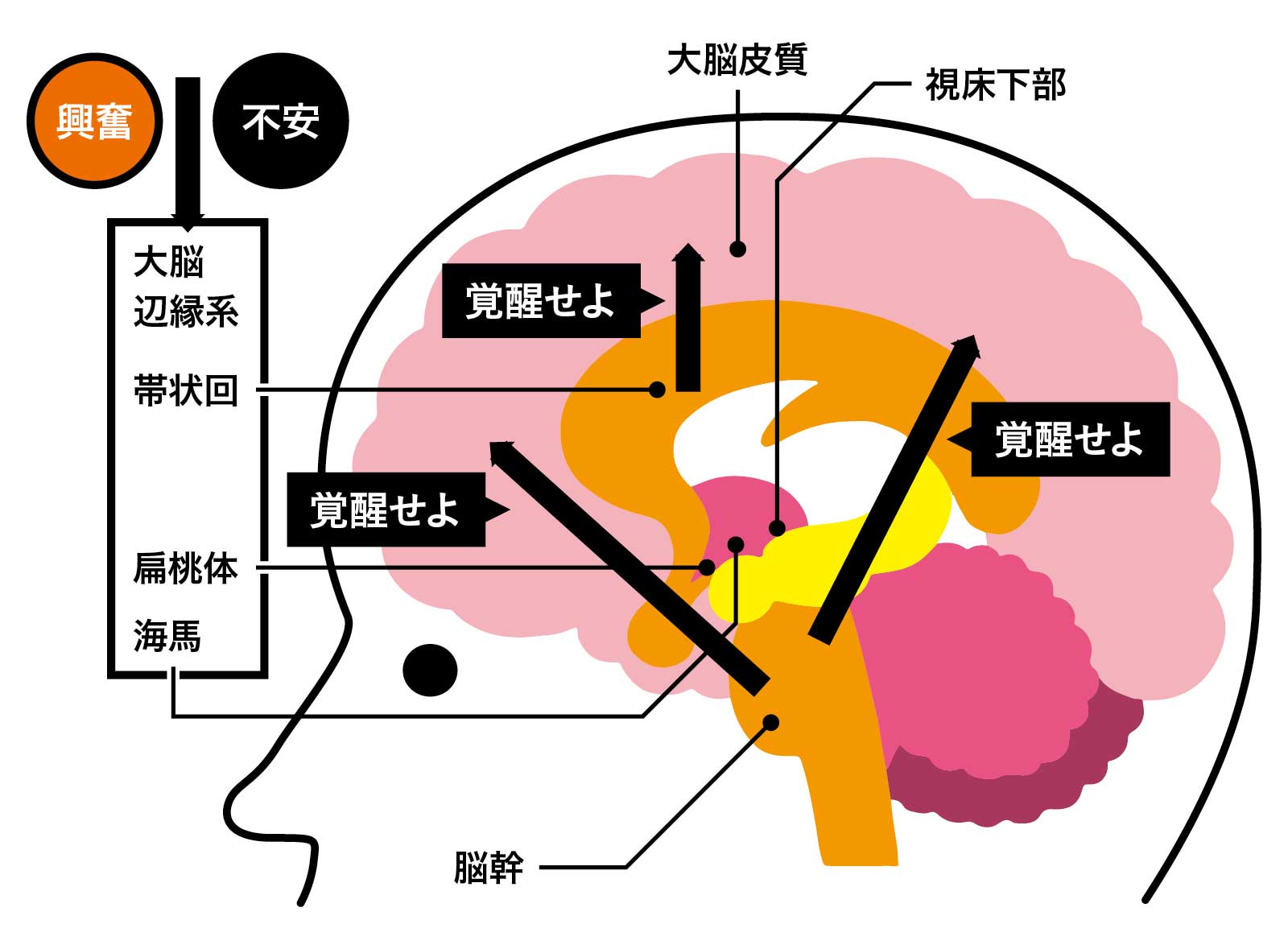

明日は楽しみにしていたゴルフのコンペ。早く寝なくちゃと思えば思うほど目が冴えて眠れない。これは体内時計や睡眠圧の制御とは別のシステムが働くせい。

「悲しいとか嬉しいという自分にとって一大事に当たる情報が脳に伝わると、覚醒レベルが高くなります。たとえば災害があったりJアラートが鳴ったら人は起きますよね。深夜にサッカーのワールドカップ中継を見るために起きている人もいます。恐怖や不安から逃れたり報酬が期待できる何かを得るために人は起きていられる。詳しく言うと、情動を司る大脳辺縁系の扁桃体という場所からの出力が、脳幹のモノアミン系の覚醒システムを発動させていると考えられます」

興奮や不安を覚えたときに眠れなくなる仕組み

「嬉しい」「悲しい」「不安」といった気持ちの高ぶりを大脳辺縁系の扁桃体がキャッチし、「覚醒せよ」という指令が脳幹や大脳皮質に伝わる。生物としては正常な反応だ。

『睡眠の大研究 しくみと役割をさぐろう』櫻井武監修(PHP研究所)より

太古の昔は外敵に襲われそうなとき、または獲物を目の前にしたとき起きてきっちり対処しなければ生き抜いていけなかったはず。現代人にもそのシステムはしっかり受け継がれている。ゴルフ=報酬と考えれば、やっぱり寝ている場合ではないのだ。